我国服务业开放对制造业创新效率的影响

2023-07-12李芳芳冯帆

李芳芳 冯帆

摘要:制造业是我国技术创新的“主战场”,服务作为制造业的重要中间投入,服务业的开放能否提升制造业的创新效率是研究的重点。文章基于2004—2014年省级层面的面板数据,实证分析了服务业开放对制造业创新效率的影响及作用机理。研究发现:总体来讲,我国服务业开放对制造业创新效率有促进作用,但不同类型服务业的开放对其影响有所差异。把制造业创新效率进一步分解为创新的“技术效率”与“技术进步”后发现,服务业开放对制造业创新的“技术效率”具有显著的促进作用,而对“技术进步”则存在门槛效应,即适度的服务业开放对能显著提升制造业创新的“技术进步”,但当开放水平过高时统计不显著。机制检验显示,服务业开放通过溢出效应促进制造业创新的“技术效率”和“技术进步”,通过锁定效应阻碍了制造业创新的“技术进步”。该研究为我国如何有效扩大服务业开放从而促进制造企业提升创新效率提供了合理的政策建议。

关键词:服务业开放 制造业 创新效率 门槛效应

DOI:10.19592/j.cnki.scje.400555

JEL分类号:F41,O14,O32 中图分类号:F719,F424.3

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2023)06 - 086 - 18

一、引言

随着中国经济发展进入新常态,高质量发展需要从要素驱动和投资驱动转为创新驱动。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要“以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求”。刘鹤(2020)对新发展格局进行了解读,他认为,构建新发展格局,根本要求是“提升供给体系的创新力和关联性”。我国是制造业大国,制造业既是供给侧结构性改革的核心产业领域,也是技术创新的“主战场”。自2010年以来,我国制造业增加值已连续12年位居世界第一,占全球比重接近三分之一,制造业大国的地位日益巩固并正在向制造业强国迈进。李克强(2022)在政府工作报告里明确提出要加大企业创新激励力度,增强制造业核心竞争力,促进传统产业升级,加快发展先进制造业集群,推动产业向中高端迈进。这为我国制造业的发展指明了方向,提出了新的更高的要求。

服务作为制造业的重要中间投入,能够为其嵌入更多的高级要素,支撑、牵引并推动制造业的发展(刘志彪,2008)。但是与工业的发展相比,我国服务业的发展起步晚、整体技术水平不高、服务业各部门的发展也不均衡。李展(2022)的研究表明,1980—2016年,我国服务业总体TFP平均每年下降2.6%,其中交通运输与仓储、邮政与信息服务、商务与科技服务三个部门的TFP的年均增长率为-1.77%、-0.75%和-3.32%。我国相对落后的服务业发展水平在某种意义上无法满足制造业高质量发展的要求(赵昌文,2015;谭洪波,2012)。习近平总书记在十九大报告中指出,要“推动形成全面开放新格局”。“全面开放”不仅要重视制造业贸易与投资,还应扩大服务业外资的准入,降低服务贸易壁垒,推进制造业与服务业的协同开放与融合发展,实现“更高层次的开放型经济”。多数学者指出,服务业开放有利于促进我国从国外引进高质量、低成本的中间服务投入以及由此吸收更多的知识与技术溢出,从而加强服务业对制造业的生产效率、价值增值和创新效率等方面的推动作用(Arnold et al., 2011;Fernandes et al.,2008;孙浦阳等,2018)。但也有研究指出,服务业开放对制造业具有“锁定效应”,不利于国内制造企业生产效率和自主创新能力的提升(刘志彪、张杰,2007;诸竹君等,2020)。

基于以上背景,服务业开放能否促进制造业创新效率,其作用路径和影响机制又是怎样?不同类型服务业开放是否对其产生不同影响?深入探讨上述问题,对于我国实现经济高质量发展具有重要理论和现实意义。

本文可能的边际贡献有三个方面:第一,拓展研究了服务业开放对制造业创新效率的可能影响,从理论上探索了其内在影响机制:基于DEA-Malmquist法将制造业创新效率分解为制造业创新的“技术效率”与“技术进步”,探究服务业开放通过溢出效应和锁定效应影响制造业创新效率的路径与内在逻辑,对当前研究框架进行了延伸,且对于我国服务业进一步开放具有重要的政策意义。第二,本文梳理了样本期内指导我国服务业开放的不同修订版本的《外商投资产业指导目录》,根据具体文件条款衡量了各细分行业以及整体服务业的外资参股准许度,再結合各省份服务业FDI依存度等指标创新性地构建了综合考虑外生政策条件与主观地区差异的服务业开放指标,并基于投入产出表刻画了服务业与制造业的关系。第三,本文不仅验证了服务业开放整体上对制造业创新效率的促进作用,还深入探讨了服务业开放影响制造业创新效率的不同路径下的效果,发现服务业开放对制造业创新的“技术效率”具有显著促进作用,而对“技术进步”具有门槛效应。

二、文献回顾与述评

与本文有密切联系的一支文献是关于服务业开放的测度及其经济效应的相关研究。目前对于服务业开放的测度方法主要有三类:一是基于权威经济机构构建的服务业开放或限制指数,如世界银行编制的各国服务业限制指数、OECD编制的各国FDI监管限制指数(Bas 2014)、欧洲复兴开发银行为中欧和东欧国家编制的服务业部门改革的综合政策指数(Arnold et al., 2016)等,这种方法存在覆盖面不够广的问题;二是采用服务贸易依存度或服务业外商投资依存度来进行测度(Zhang et al., 2010),这种方法可能导致所衡量的服务业开放水平存在地区的主观差异性;三是根据我国关于服务业开放的相关文件进行整理构建。孙浦阳等(2018)首先基于我国《服务贸易具体承诺减让表》以及《外商投资产业指导目录》两份政策文件,构建了中国服务业FDI参股比例开放指数,这种方法能够保持度量指标的外生性和客观性,但从动态角度衡量往往不够准确。Arnold et al.(2011)和Bas(2014)进一步在服务业开放或限制指数上加权服务投入渗透率来表示服务业开放与制造业之间的联系,该处理采用了投入产出模型,为探讨服务业开放与制造业生产率、价值增值与创新效率等方面的关系做铺垫。文献对服务业开放经济效益的考察集中在服务业开放对制造业的影响,主要包含两类研究:一是服务业开放对制造业生产效率的影响,大多研究结论表明,服务业开放可以提高中间品质量、降低成本和产生知识和技术溢出效应,从而提升制造业生产效率(Arnold et al., 2011;Fernandes et al.,2008;张艳等,2013;李杨,2018)。不仅如此,程大中(2008)指出,服务业对制造业的作用不仅仅在于其自身作为中间品投入为企业创造利润,更在于其对生产的各个环节的黏合与协调作用,促进了两者的融合与互动发展。此外,学者还比较了各类细分服务业开放影响一国制造业生产的不同效果(Duggan et al.,2013;Arnold et al,2016)。二是研究服务业开放对制造业全球价值链地位的影响,传统研究认为,服务业开放通过投入产出关联促进下游制造业在全球价值链中位置的提升,其潜在机制是服务业开放能够促进下游制造业生产效率的提升并加快技术创新和产品革新,从而提升企业在全球生产链中的地位(余骁、郭志芳,2020);运输、通信、金融和商务等服务领域的自由化还能降低各阶段的协调成本,提升制造业在GVC中的分工地位,获得更多价值增值(Lee,2018)。也有研究发现,服务业开放对制造业全球价值链地位攀升有负面影响,他们认为,若简单因袭“拿来主义”促使国外生产性服务要素直接进入本国制造业生产过程,会使制造业陷入“低端锁定”的困局(占丽、戴翔,2021;张二震、戴翔,2022)。

与本文密切相关的另一支文献是对制造业创新效率的度量及其影响因素的研究。在制造业创新效率的度量上,主流的衡量创新效率的方法多为随机前沿分析模型(SFA)与数据包络模型(DEA),但随机前沿模型(SFA)只能研究单产出模型,具有一定局限性。因此,采用DEA模型且将其与Malmquist指数结合,常可用于分析效率的变化趋势。在对制造业创新效率的影响因素的研究中,传统因素主要有企业规模、所有制结构、市场结构、区域政策等,研究结果受范围、时间等的影响略有差异(白俊红、李婧,2011;孙晓华、王昀,2013)。随着经济全球化的不断深入,学者们开始研究经济开放对制造业创新效率的影响,韵江等(2012)、桂黄宝(2014)的研究表明扩大对外开放能够显著促进企业创新效率的提升,诸竹君等(2020)实证检验了同行业外资进入通过溢出效应和锁定效应整体上提升了内资企业创新效率,而锁定效应对其影响为负。但这类研究基本上均考虑的是宏观层面的一国开放总水平,少有学者站在制造业与服务业互动与融合发展的投入产出视角,探讨服务业开放对制造业创新效率的影响。

综上,现有文献主要考察了服务业开放对制造业生产效率或其在全球价值链地位的影响,而制造业要想提升自身生产效率或其在全球价值链中的地位,其重要动力就是企业的创新能力和创新效率提升。邵朝對等(2021)从创新数量和创新质量两个维度深入探讨和实证检验了服务业开放对制造企业创新能力具有促进作用,但在服务业开放对制造业创新效率的影响上迄今尚未有文献给予正面解答。本文认为,制造业的创新效率可以体现为“向最佳技术前沿的逼近程度”与“技术前沿面的外移程度”两方面的共同作用,而服务业开放对两者的影响可能是不一样的。为进一步探讨这个问题,本文基于DEA-Malmquist法,将制造业创新效率分解为创新生产的“技术效率”和“技术进步”,希望能够发现服务业开放对制造业创新“技术效率”与“技术进步”的影响究竟是促进、抑制还是存在不确定性,继续深入研究服务业开放影响制造业创新效率的不同路径下的机制与效果。

三、理论机制与研究假设

创新效率体现的是创新投入和产出过程中的相对比例。基于DEA-Malmquist法,可将制造业的创新效率分解为制造业创新生产中的“技术效率”与“技术进步”。制造企业创新的“技术效率”衡量技术前沿面下的决策单元向最佳技术前沿面逼近的程度,反映了创新资源配置效率和管理效率;制造企业创新的“技术进步”衡量技术前沿面的移动程度,反映了企业原始创新的投入力度和创新的活跃程度,对企业自主研发创新提出了更高的要求。

基于对创新效率的分解,本文将分别探讨服务业开放对制造业创新的“技术效率”与“技术进步”的影响机制,从而使服务业开放影响制造业创新效率的逻辑更加清晰。

(一)服务业开放与制造业创新“技术效率”

1.直接作用机制

从投入产出关联看,首先,服务本身作为高级要素投入,直接嵌入制造业企业研发创新环节,国外先进服务业的进入不仅能促进创新资源高端化,改善创新资源配置结构,还能推动制造业创新产出的提高,例如合作研发有助于提升企业创新的技术效率;其次,服务业开放下,服务作为中间投入能向下游制造业输出先进的管理经验,帮助制造业企业提升创新的管理效率,提高R&D人员的创新生产的积极性,进而促进创新产出的转化率。不仅如此,国外高技术含量服务业的进入还能提升国内制造业各生产环节与创新环节的黏合与协调效率(程大中,2008)。

2.间接作用机制:溢出效应

企业的创新不仅跟自身的研发投入有关,与外部的研发活动所带来的知识与技术溢出也有联系。溢出效应不只出现在行业内,还会通过上下游的行业间的商业交往产生(王滨,2010)。在对制造业创新“技术效率”的影响中,服务业开放的溢出效应主要指软性技术的直接溢出。软性技术一般包含管理和组织体制与技巧、营销知识、专业信息和技术技能等。软性技术直接溢出是指某一地区或某一集群内的制造业通过人力资本流动或直接的示范模仿效应来学习并吸收服务业外资企业特别是知识密集型外资企业的软性技术。具体来讲,人力资本流动是指服务业外资企业会对其在东道国的员工进行先进技术和管理知识培训,而这些接受过培训且已具备相应技术和管理知识与技能的员工有可能离开该跨国企业转入到本国制造企业工作,从而本国制造业也能享受到部分软性技术的溢出。而示范模仿效应是指服务业外资企业自愿或非自愿地展示其先进的生产技术和管理技能等,东道国制造业则可以进行主动模仿、学习并吸收。

(二)服务业开放与制造业创新“技术进步”

1.直接作用机制

从创新激励看,服务业开放使得上游服务业竞争更加激烈,根据熊彼特理论,其利用垄断优势从下游制造商企业瓜分创新租金的力量就更弱,从而越有利于激励下游制造业创新来获取更多创新租金;同时,扩大服务业开放还有助于吸引高端制造业FDI进入,加剧国内制造业的竞争,国内制造业需提升自身研发水平以增强竞争力(邢彦、张慧颖,2017)。

从投入产出关联看,服务业开放能够降低中间品成本与生产链条的协调成本(程大中,2008;Lee,2018)并提高中间品质量(Fernandes et al.,2008;张艳等,2013)。具体来看,服务业开放带来的服务领域外资的进入与服务贸易的深化通过扩大产业规模、打破上游垄断从而降低服务投入成本,国内制造企业通过投入品成本和生产链条协调成本的降低提高利润,且将节省的成本用于加大企业研发投入,进而有利于企业“技术进步”;此外,服务品尤其是生产性服务品作为制造业企业生产的高端要素投入,通过服务业开放的扩大,质量更高、种类更多的中间服务品投入到创新过程中,促进企业创新的“技术进步”和创新效率的提升。

2.间接作用机制:溢出效应与锁定效应

①溢出效应

在对制造业创新“技术进步”的影响中,服务业开放的溢出效应主要指研发知识市场化溢出途径。研发知识市场化溢出是指当上游服务业外资企业为了追随和服务东道国市场的客户,不得不选择加大自主创新研发投入,产出更多创新成果以壮大自身发展,其一部分创新知识被固化在其创新生产的服务中间品之中,如产品使用技巧、售后服务所内涵的知识技能等,通过上下游的关联需求和市场化交易进入到下游制造业中。国内制造企业为了高效承接上游服务中间品,主动或被动地吸收创新研发的知识外溢,进而促进其创新的“技术进步”。

②锁定效应

服务业开放还可能对制造业创新的“技术进步”产生锁定效应。上游服务业的开放的确能直接或通过溢出效应促进制造业创新生产过程中的“技术进步”,然而随着服务业持续扩大开放,若国内制造企业长期大量使用进口的高质量服务投入与先进技术而不进行消化吸收与再创新,就容易依赖于国外技术,产生“创新惰性”(Arkolakis et al.,2018);其次,当服务业FDI集中于传统的劳动-资源密集型服务业(如分销业),使劳动资源“锁定”在低技能服务业,不利于高技能服务业(如通信和科技服务业)的人力资本积累,将抑制本土整体服务业的自主研发能力,进而通过产业链传导至下游,阻碍下游制造企业创新过程中的“技术进步”(陈明、魏作磊,2016)。此外,当无论内資服务业企业或是下游制造业企业试图提升自身技术水平时,均容易遭受大型跨国公司或发达国家的技术封锁等策略性制裁,从而被锁定在低技术环节(Humphrey and Schmitz,2002)。

所以,服务业开放能直接和通过研发知识市场化溢出间接促进制造业创新的“技术进步”,还会由于锁定效应而对其产生阻碍,过度的服务业开放容易增强国内制造业对国外技术的依赖,企业缺乏动力也没有能力进行研发创新,此时服务业开放对制造业“技术进步”的提升可能不再显著(刘磊、刘晓宁,2018)。仅仅从理论上看,服务业开放对制造业创新“技术进步”影响的净效应并不确定,这就为实证研究提供了必要性。何兴强等(2014)的实证结果表明,适度的经济开放会对技术进步有促进作用,而当开放度过高时效果将不再显著;陈启斐(2015)进一步发现过度的服务发包将无助于制造企业创新能力的提升。上述学者的研究均可为本文从门槛角度提出“当服务业过度开放时正负影响的综合效应将导致对制造业创新‘技术进步的影响并不显著”的假设提供实证依据。

综上,本文提出以下假设:

假说1:总体上服务业开放对制造业创新效率具有促进作用。

假说2:服务业开放对制造业创新的“技术效率”具有促进作用。在影响机制上,服务业开放可通过溢出效应途径促进制造业创新的“技术效率”。

假说3:服务业开放对制造业创新的“技术进步”具有门槛效应,当服务业开放超过一定程度时,对“技术进步”的促进作用将不再显著。在影响机制上,服务业开放可通过溢出效应途径促进制造业创新的“技术进步”,通过锁定效应途径阻碍制造业创新的“技术进步”。

四、数据、变量与实证模型

(一)数据来源与处理说明

本文衡量服务业开放指标1的数据来自2004—2014年四个版本的《外商投资产业指导目录》2、世界投入产出数据库(WIOD 2016)、WIND金融数据库、CSMAR经济金融数据库;衡量制造业创新效率和控制变量相关指标的数据主要来自2004—2014年《中国科技统计年鉴》。本文对数据进行了以下处理:(1)在用DEA-Malmquist法度量制造业创新效率时,选取了2004—2014年规模以上工业企业的创新的投入产出数据,本文运用插补法对2005、2006、2007和2010年的数据进行了填充和调整。(2)以2004年为基期,将使用DEA-Malmquist法测算的环比的相对创新效率化为同比,相应对模型中的服务业开放指标同样进行同比处理。(3)对与价格相关的指标进行了平减,将R&D经费内部支出用固定资产价格指数进行平减,将新产品销售收入、工业总产值和产业利润用工业品出厂价格指数进行平减,剔除通货膨胀的干扰。

(二)变量测度

1.服务业开放水平的测度

本文首先从开放政策入手,整合了国民经济行业分类代码CIC标准(GB/T4754-2017)、WIOD(2016)采用的国际标准行业分类(ISIC Rev.4)、《外商投资产业指导目录》中的分类,将服务业分为分销业、交通运输业、通信业、金融业、商务服务业、科技服务业六大类。然后,对2002、2004、2007、2011年修订版四个版本的《外商投资产业指导目录》中有关进入服务业FDI比例鼓励或限制的信息进行剖析1。借鉴孙浦阳等(2018)的方法,将服务业外资的参股比例划分为四类级别:0%、0%至50%、50%至75%和75%至100%2。本文用一类服务业下子项目的FDI参股比例的平均值[FRst]作为某一特定的细分服务业的FDI参股比例限制程度。借鉴Arnold et al.(2016)的方法,构建如下考虑服务业对制造业影响的我国服务业开放指标:

2.制造业创新效率的测度

创新效率衡量的是创新投入和产出过程中的“相对绩效”,本文对创新效率的理解基于Fare等的研究,引入DEA-Malmquist法对我国制造业创新效率进行度量,DEA-Malmquist模型的具体构建如下:

五、回归结果和分析

(一)基准回归结果与服务业异质性的拓展分析

1.基准回归结果分析

表1为使用Stata软件得到的基准回归结果,第(1)列为仅将服务业开放与制造业创新效率回归的结果,回归系数在1%的显著性水平下为正。第(2)列为纳入控制变量的结果,第(3)、(4)列为在此基础上分别考虑省份、时间固定效应的结果,第(5)列为将控制变量、省份与时间固定效应均纳入回归的结果,(2)—(5)列核心解释变量回归系数均显著为正。这验证了本文的第一个研究假设,总体上服务业开放对制造业创新效率的提升有促进。

2.区分服务业类型的异质性分析

为进一步厘清服务业开放与制造业创新效率的关系,本文将服务业分为了分销业、交通运输业、通信业、金融业、商务服务业和科学技术服务业,回归分析了不同类型服务业对外开放水平对制造业创新效率的影响。从下表的结果可以看出,不同类型服务业对外开放对其影响的确存在着差异,具体而言,交通运输业、通信业、商务服务业和科技服务业开放显著提升制造业的创新效率;而分销业和金融业开放对制造业创新效率的影响不显著。其原因可能在于,样本期内分销业开放对创新所需服务品质量等影响不大,国内金融业市场化程度不高,外资开放所带来的知识和技术溢出效应也不够强。

(二)对制造业创新效率分解的回归结果分析

根据Malmquist理论,MI=EFC·TEC=(PEC·SEC)·TEC。仅将MI与解释变量进行简单OLS的线性回归估计无法识别服务业开放对制造业创新过程的“技术效率”和“技术进步”两方面的影响。接下来将MI各分解项分别作为被解释变量,探讨服务业开放影响制造业创新效率的路径。下表中,MI、EFC、SEC的系数均显著为正,而TEC的系数统计不显著,即样本期内我国服务业开放主要通过改善制造业创新的技术效率提升其创新效率,且主要是改善了规模效率,说明我国服务业开放能够显著提高制造业的创新制度建设与管理效率,强化了制造业对创新资源的配置能力,合理地配置了从创新成果产出过程中的投入产出规模,促进企业创新产出相对于投入同比例的增加;在“服务业开放——制造业创新生产‘技术进步——制造业创新效率”路径下,服务业开放与“技术进步”之间呈非线性关系,原因在于服务业开放不仅直接和通过溢出效应间接促进了制造业创新的“技术进步”,还通过锁定效应阻碍其提升,综合作用导致了两者的非线性关系,下文将基于理论假设对该非线性关系进行深层次探讨。

(三)进一步分析:对制造业创新的“技术进步”的门槛效应

基于上文分析,对服务业开放对制造业创新的“技术进步”的门槛效应进行实证检验,结果如表4,单一门槛效应在1%的显著性水平下显著,且门槛估计值为0.656。

根据表5对单一门槛模型参数估计的结果,虽然以门槛值为界线划分的两组子样本中,SOI_sum的系数有着显著差异,当门槛值≤0.656时,SOI_sum的系数在1%的显著性水平下为1.688,而当门槛值>0.656时,SOI_sum的系数则不显著。于是根據门槛值将服务业开放水平划分为低开放水平(SOI_sumit≤0.656)和高开放水平(SOI_sumit>0.656)两组,服务业开放处于低水平阶段时对制造业的“技术进步”具有明显的促进作用,而当服务业开放水平处于更高水平时,服务业开放对“技术进步”影响不显著。这说明经济快速发展、对外逐步开放的相对初级阶段,较低的服务业开放水平使制造业创新生产的“技术进步”受溢出效应的影响较大而受锁定效应的影响较小,更有利于“服务业扩大开放——制造业创新生产的‘技术进步——制造业创新效率提升”链条的作用。而当服务业过度开放时,国内制造业更加倾向于对国外技术产生依赖或易于遭受技术封锁,均不利于企业自主研发以及创新“技术进步”的提升,即此时受到服务业开放的锁定效应增大,综合来看,对制造业创新生产的“技术进步”促进作用将不再显著。

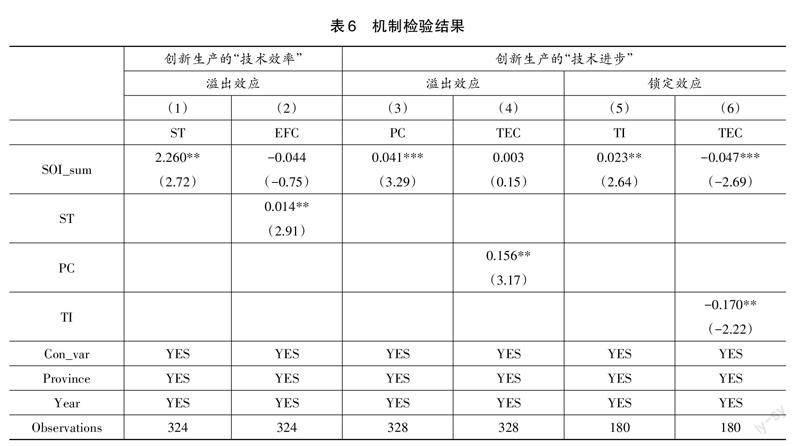

(四)机制检验

上文的理论分析指出,服务业开放对制造业创新效率影响的间接机制有两方面:溢出效应正向作用于“技术效率”与“技术进步”,锁定效应负向作用于“技术进步”。实证结果进一步揭示了对“技术效率”与“技术进步”净效应符号的判定:随着服务业开放的扩大,其对制造业创新的“技术效率”的影响始终为正。在适度服务业开放水平下,其对制造业创新的“技术进步”净效应为正;而当服务业开放水平较高时,对“技术进步”的影响不显著。本文借鉴温忠麟、叶宝娟(2014)的研究,构造中介效应模型以检验上述作用渠道的存在性,此外,门槛模型的实证结果是不是如理论分析所述,是正负效应综合作用的结果也依赖于机制检验。具体模型如下:

方程①的系数[c]为服务业开放对制造业创新的“技术效率”或“技术进步”的总效应;方程②的系数[a]为服务业开放对中介变量的效应;方程③的系数[b]为在控制服务业开放的影响后,中介变量对制造业创新的“技术效率”或“技术进步”的效应;系数[c']是在控制中介变量的影响后,服务业开放对制造业创新效率的直接效应。若系数[a]、[b]都显著,则说明存在中介效应;若[a]、[b]中至少有一个不显著,则用Bootstrap法检验是否存在中介效应。

由上文的理论分析,服务业开放的溢出效应包括两种途径:一是通过软性技术直接溢出促进制造业创新生产过程的“技术效率”,根据理论分析,软性技术直接溢出主要通过人力资本流动或直接的示范模仿效应实现,因此,借鉴刘思明等(2015)的做法,采用服务业“三资”企业员工数占比(ST)作为软性技术直接溢出的代理变量,探讨其对制造业“技术效率”的作用机制;二是通过研发知识市场化溢出促进制造业创新的“技术进步”,研发知识溢出的前提是知识生产的投入与产出,因此学者们一般用研发投入量、专利引用量或论文发表量作为度量其水平的基本变量,借鉴叶静怡等(2019)的方法,本文采用研发投入存量*服务投入渗透率(CPC)作为研发知识市场化溢出的代理变量,探讨其对制造业“技术进步”的作用机制。服务业开放的锁定效应在于随着服务业开放的持续扩大,外资企业倾向于通过授权使用专利技术锁定内资企业,从而不利于制造业创新的“技术进步”。由于省际层面专利使用费信息缺失,借鉴吕越等(2018)的做法,采用引进技术和消化吸收经费*服务投入渗透率(TI)作为锁定效应的代理变量,探讨其对“技术进步”作用机制。

1.服务业开放的溢出效应对制造业创新“技术效率”的影响机制验证

创新的“技术效率”反映了企业创新资源配置和管理体制的能效,服务业开放能通过组织与管理体制等软性技术等的直接溢出来促进制造业创新“技术效率”的提升。表6列(1)的估计结果显示,SOI_sum的系数在5%水平下显著为正,表明服务业开放能够带来正向的软性技术直接溢出;列(2)结果显示,ST系数在5%水平也显著为正,因此检验了服务业开放通过溢出效应提升制造业创新“技术效率”的作用机制。

2.服务业开放的溢出效应与锁定效应对制造业创新“技术进步”的影响机制验证

创新的“技术进步”是指技术前沿面的前向移动,反映了企业原始创新的投入力度、創新能力与活力,服务业开放通过研发知识的市场化溢出促进企业创新的“技术进步”,但国外技术的持续进入容易替代甚至打压自主研发,从而对本国企业创新的“技术进步”产生锁定效应。表6列(3)的估计结果显示,SOI_sum的回归系数在1%水平下显著为正,表明服务业开放能够促进研发知识市场化溢出;列(4)结果显示,PC系数在5%水平也显著为正,从而验证了服务业开放能够通过溢出效应提升制造业创新“技术进步”。列(5)的估计结果显示,SOI_sum的回归系数在5%水平下显著为正,而列(6)显示TI的回归系数在5%水平显著为负,验证了服务业开放通过锁定效应抑制制造业创新“技术进步”的机制。

上文表明,服务业开放对制造业创新的“技术进步”具有非线性的门槛效应,当服务业开放处于某一适度区间时,服务业开放对“技术进步”存在显著促进作用,而开放水平过高时促进作用并不明显,这是由于此时服务业开放产生的负向的锁定效应扩大,一定程度上阻碍了制造业企业创新的“技术进步”,因此服务业开放对制造业创新的“技术进步”的影响是直接效应和溢出效应与锁定效应正负两种间接机制的共同作用结果。

(五)稳健性检验

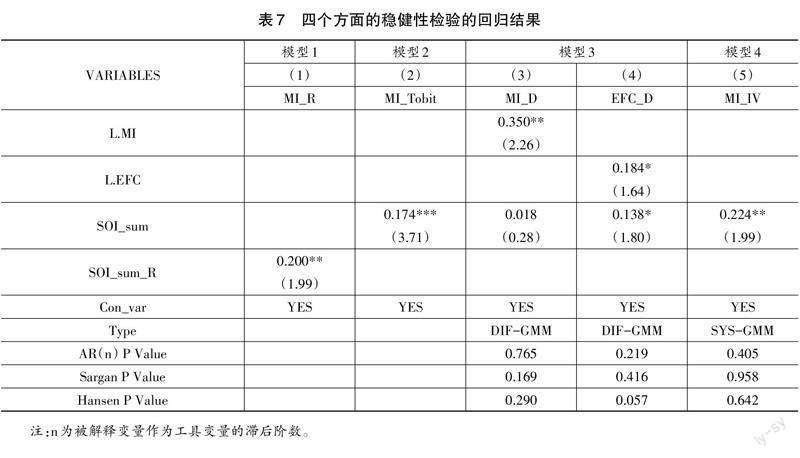

本文将从替换服务业开放指标、改变模型设定、考虑创新动态效应和内生性检验四个方面进行稳健性检验。

1.替换服务业开放指标

本文对服务业开放指标的设定结合了我国相关部门颁发的指导外资开放的相关政策文件,并考虑了各省市吸引和利用外资的差异性,根据Arnold et al.(2016)的研究,用OECD FDI Restrictiveness数据库公布的我国各细分服务业的FDI限制指数来衡量服务业开放水平,用该替换指标进行基准回归的稳健性检验。从表7的第(1)列结果可以看到,用服务业外资开放指数(1-服务业FDI限制指数)衡量的服务业开放水平指标SOI_sum_R的系数为0.200,且在5%水平下显著,说明我国服务业开放能促进制造业创新效率的提升这一结论,在不同的服务业开放指标衡量体系下仍然成立。

2.改变模型设定

本文在度量创新效率指标时,采用了DEA-Malmquist法并进行了同比处理,从而得到的创新效率值都大于零,用传统OLS回归进行分析可能出现数据被截断的问题,导致带来一定偏误,故继续使用受限随机效应Tobit模型(左侧受限点为0)进行拟合和检验。从表7的第(2)列结果可以看到,SOI_sum的系数在1%的显著性水平下为0.174,而基准回归中的SOI_sum的系数值为0.101,尽管两值大小稍有差异,但均显著为正,并不影响结论的可靠性。通过Tobit回归进一步验证了基准回归的稳健性。

3.考虑创新动态效应

创新是一个连续的过程,即上期的创新和创新效率可能会对当期产生影响;同时,为了降低变量的遗漏而可能造成的估计结果的偏误,减少内生性问题,本文引入被解释变量制造业创新效率的一阶滞后项作为解释变量,建立动态面板模型来完成稳健性检验。表7的第(3)、(4)列结果分别为以创新效率MI、技术效率EFC为被解释变量,并分别将MI滞后一期、EFC滞后一期作为解释变量的回归结果。结果表明:(1)MI、EFC的滞后一期均通过显著性检验,表明创新确实能够产生累积效应。(2)长期来看,服务业开放与创新效率MI的线性关系不显著,但对技术效率EFC仍具显著的正向促进作用。总的来讲,结果稳健性较强。

4.内生性检验

考虑到我国服务业开放与制造业创新效率之间存在着相互影响的关系,参考Arnold et al.(2016)的做法,用印度服务业开放政策的相关指标作为我国服务业开放的工具变量进行内生性检验,合理性在于,中国与印度地理位置毗邻,国际经济地位存在一定竞争,在制定重要产业政策时相互关联,且中国制造业创新效率无法对印度服务业开放进程产生显著影响,因此该工具变量满足相关性与外生性。具体来讲,该工具变量由印度服务业外资开放指数(1-外资限制指数)匹配中国投入产出表得到,印度各细分服务业的外资限制指数来自OECD FDI Restrictiveness数据库。根据表7的第(5)列回归结果,SOI_sum的系数为0.224,统计显著,且工具变量通过Sargan检验,这说明在内生性检验后,基准回归结果仍然成立。

六、结论与政策建议

在理论机制的基础上,本文根据2004—2014年我国对服务业开放的政策文件、WIOD投入产出表以及2004—2014年我国30个省份的面板数据,回归探讨我国服务业开放对制造业创新效率的影响。本文的主要结论有:①总体来讲,整体服务业开放对我国制造业创新效率有促进作用,且该结论在经过一系列稳键性检验后仍成立。②不同类型服务业的开放对我国制造业的创新效率的影响有所差异。具体来讲,交通运输业、通信业、商务服务业和科技服务业开放显著提升制造业的创新效率,而分销业和金融业的开放对制造业的创新效率的影响不显著。③将制造业创新效率分解成制造业创新生产的“技术效率”与“技术进步”后,发现样本期内我国服务业开放能显著提升制造业创新的“技术效率”,且主要是通过对“规模效率”的改进来实现的;而服务业开放与制造业创新的“技术进步”之间存在门槛效应,即当我国服务业开放水平处于某一适度区间时,服务业开放对制造业创新的“技术进步”存在显著促进作用,而开放水平过高时则统计不显著。④机制检验证明了服务业开放通过溢出效应促进制造业创新的“技术效率”和“技术进步”,通过“锁定效应”阻碍制造业创新“技术进步”的发展。

根据本文的研究结论提出以下政策建议:

(1)从政府的角度出发,首先应持续稳定有序推进服务业对外开放。以提升服务产品质量、带动服务业高端聚集与良性竞争为导向,稳步有序地推进服务业的对外开放,充分发挥市场机制的作用,以开放促竞争,促创新,强化企业的创新动力。其次,分类有序的推进服务业高水平开放。我国不同类型服务业在所有制结构、成长阶段等方面有所差别,对促进制造业创新效率的提升的效果上也存在着差异性。因此政府在制定服务业开放政策时,要结合国情,采取差异化的服务业开放措施。对于明显能够促进制造业创新效率的服务领域,如交通运输业、商务服务业和科技服务业等,可适当扩大外资市场准入,推动更高水平的开放。

(2)从企业的角度出发,首先应强化内部创新管理能力和对先进管理体制等的吸收能力。企业要加强人力资本投资等提升创新管理人员的管理能力,增强创新管理体制的协调性、灵活性以及合理性,构建高素质跨部门学习团队以强化对先进管理体制等的吸收能力。其次,企业在吸收利用服务业开放带来的知识与技术溢出的同时,应加大自主研发力度,加强自主研发水平。本文结论表明,当服务业开放处于较低水平时,扩大服务业的开放的确能够使制造业通过降低中间品成本,扩大企业R&D研发资金和知识与技术溢出效应,较大幅度促进企业的创新的生产可能性边界的外移;但随着服务业开放水平的扩大,企业过度依赖于服务业开放的溢出带来的“技术进步”对创新效率的改善,但这种溢出带来的创新生产可能性边界的外移往往是递减的,且容易使企业陷入低端技术锁定,如果企业不继续加大自主创新投入力度,扩张创新生产,提高自身技术水平,那么该路径将不再有效。因此,企业应在积极吸收和内化开放带来的知识与技术溢出的基础上,提升自主研发能力,高效承接上游服务业开放带来的知识与技术外溢,突破技术的低端锁定,促进自身创新生产的生产可能性边界的外移。

參考文献

白俊红、李婧,2011,“政府R&D资助与企业技术创新——基于效率视角的实证分析”,《金融研究》,第6期,第181-193页。

陈明、魏作磊,2016,“中国服务业开放对产业结构升级的影响”,《经济学家》,第4期,第24-32页。

陈启斐、王晶晶、岳中刚,2015,“研发外包是否会抑制我国制造业自主创新能力”,《数量经济技术经济研究》,第2期,第53-69页。

程大中,2008,“中国生产性服务业的水平、结构及影响——基于投入-产出法的国际比较研究”,《经济研究》,第1期,第76-88页。

樊秀峰、韩亚峰,2012,“生产性服务贸易对制造业生产效率影响的实证研究——基于价值链视角”,《国际经贸探索》,第5期,第4-14页。

桂黄宝,2014,“我国高技术产业创新效率及其影响因素空间计量分析”,《经济地理》,第6期,第100-107页。

何兴强、欧燕、史卫、刘阳,2014,“FDI技术溢出与中国吸收能力门槛研究”,《世界经济》,第10期,第52-76页。

李杨、闫蕾、章添香,2018,“中国生产性服务业开放与制造业全要素生产率提升——基于行业异质性的视角”,《浙江大学学报(人文社会科学版)》,第4期,第94-110页。

李展,2022,“工业和服务业全要素生产率比较研究”,《上海经济研究》,第3期,第100-113页。

刘鹤,2020,“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”,《人民日报》,11月25日,第6版。

刘磊、刘晓宁,2018,“自主研发、技术引进与制造业国内技术含量”,《科研管理》,第8期,第34-42页。

刘志彪,2008,“生产者服务业及其集聚:攀升全球价值链的关键要素与实现机制”,《中国经济问题》,第1期,第3-12页。

刘志彪、张杰,2007,“全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角”,《中国工业经济》,第5期,第39-47页。

邵朝对、苏丹妮、王晨,2021,“服务业开放、外资管制与企业创新:理论和中国经验”,《经济学(季刊)》,第4期,第1411-1432页。

孙浦阳、侯欣裕、盛斌,2018,“服务业开放、管理效率与企业出口”,《经济研究》,第7期,第136-151页。

孙晓华、王昀,2013,“企业所有制与技术创新效率”,《管理学报》,第7期,第1041-1047页。

孙兆刚、徐雨森、刘则渊,2005,“知识溢出效应及其经济学解释”,《科学学与科学技术管理》,第1期,第87-89页。

王滨,2010,“FDI技术溢出、技术进步与技术效率——基于中国制造业1999~2007年面板数据的经验研究”,《数量经济技术经济研究》,第2期,第93-103+117页。

邢彦、张慧颖,2017,“生产性服务业FDI与制造业出口技术进步——基于知识产权保护的门槛效应”,《科学学与科学技术管理》,第8期,第29-45页。

叶丹、黄庆华,2017,“区域创新环境对高技术产业创新效率的影响研究——基于DEA-Malmquist方法”,《宏观经济研究》,第8期,第132-140页。

余骁、郭志芳,2020,“服务业开放如何提升企业全球生产链地位——基于中国微观企业的实证研究”,《国际贸易问题》,第4期,第105-120页。

韵江、马文甲、陈丽,2012,“开放度与网络能力对创新绩效的交互影响研究”,《科研管理》,第7期,第8-15页。

占丽、戴翔,2021,“服务业开放与企业出口国内增加值率悖论及其解释”,《经济与管理研究》,第6期,第43-64页。

张二震、戴翔,2022,“服务业开放与制造业GVC升级:典型事实、理论反思与政策启示”,《经济学家》,第1期,第96-103页。

张艳、唐宜红、周默涵,2013,“服务贸易自由化是否提高了制造业生产效率”,《世界经济》,第11期,51-71页。

诸竹君、黄先海、王毅,2020,“外资进入与中国式创新双低困境破解”,《经济研究》,第5期,第99-11页。

Arkolakis, C., N. Ramondo, A. Rodríguez-Clare and S. Yeaple, 2018, “Innovation and Production in the Global Economy”, American Economic Review, 108 (8): 2128-73.

Arnold, J. M., B. S. Javorcik and A. Mattoo, 2011, “Does Services Liberalization Benefit Manufacturing Firms? Evidence from the Czech Republic”, Journal of International Economics, 85(1): 136-146.

Arnold, J. M., B. S. Javorcik, M. Lipscomb and A. Mattoo, 2016, “Services Reform and Manufacturing Performance: Evidence from India”, The Economic Journal, 126(590): 1-39.

Bas, M., 2014, “Does Services Liberalization affect Manufacturing Firms' Export Performance? Evidence from India”,Journal of Comparative Economics, 42(3): 569-589.

Bourlès, R., G. Cette, J. Lopez, J. Mairesse and G.Nicoletti, 2013, “Do Product Market Regulations in Upstream Sectors Curb Productivity Growth? Panel Data Evidence for OECD Countries”, Review of Economics & Statistics, 95(5): 1750-1768.

Duggan, V., S. Rahardja and G. J. Varela, 2013, “Service Sector Reform and Manufacturing Productivity: Evidence from Indonesia”, Policy Research Working Paper Series.

Fan, C. S. and Y. Hu, 2007, “Foreign Direct Investment and Indigenous Technological Efforts: Evidence from China”, Economics Letters, 96(2): 253-258.

Fernandes, A.M. and C. Paunov, 2008, “Foreign Direct Investment in Services and Manufacturing Productivity Growth: Evidence for Chile”, Journal of Development Economics, 97(2):0-321.

Fare, R., S. Grosskopf, M. Norris and Z. Zhang, 1994, “Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries”, American Economic Review, 87(5):1033-1039.

Humphrey, J. and H. Schmitz, 2002, “How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters”, Regional Studies, 36(9): 1017-1027.

Lee, W., 2018, “Services Liberalization and GVC Participation: New Evidence for Heterogeneous Effects by Income Level and Provisions”, The World Bank Policy Research Working Papers.

Zhang, Y., Y. Tang and C. Findlay, 2010, “Productivity Effects of Services Trade Liberalization: Evidence from Chinese Firm-level Data”, International Conference on China and the Global Economy: Economic Integration and Protection, 12-13.

The Effect of Service Opening on Manufacturing Innovation Efficiency in China:

An Empirical Study Based on Provincial Panel Data

Li Fangfang Feng Fan

Abstract:China is a manufacturing powerhouse. Manufacturing industry is not only the core industrial field of supply-side structural reform, but also the “main battlefield” of technological innovation. Service is an important intermediate input of the manufacturing industry. Whether service opening can improve manufacturing innovation efficiency is the focus of this paper. Based on the panel data at the provincial level from 2004 to 2014, this study empirically analyzes the impact and mechanism of service opening on manufacturing innovation efficiency. The study found that: Generally speaking, China's service opening has a positive effect on manufacturing innovation efficiency, but the opening of different types of service has different impacts. Based on the DEA-Malmquist method, the manufacturing innovation efficiency can be decomposed into the “technical efficiency” and “technical progress” of manufacturing innovation, and it is found that service opening has a significantly promote the “technical efficiency” of manufacturing innovation, while there is a threshold effect in the “technical progress” of manufacturing innovation. Moderate service opening can significantly improve the “technical progress” of manufacturing innovation. While the opening level is too high, the statistics are not significant. The mechanism test proves that service opening promotes the “technical efficiency” and “technical progress” of manufacturing innovation through the spillover effect, and hinders the “technical progress” of manufacturing innovation through the lock-in effect. This study provides reasonable policy suggestions for how to effectively expand Chinas service opening to promote improve manufacturing innovation efficiency.

Keywords:Service Opening;Manufacture;Innovation Efficiency;Threshold Regression

(责任编辑:钱金保)

* 李芳芳(通讯作者),南京大学经济学院,E-mail: 1334546130@qq.com,通讯地址:江苏省南京市鼓楼区汉口路22号,邮编:210093;冯帆,南京大学经济学院,E-mail: fengfan@nju.edu.cn,通讯地址:江苏省南京市鼓楼区汉口路22号,邮编:210093。作者文责自负。

基金项目:本文受国家社会科学基金一般项目“‘一带一路倡议下中国企业国际化的战略与机制研究”(18BGL022)。

1 根据WIOD(2016),c5-c22为制造业,c28-c30为分销服务业(包括批发和零售业),c31-c35为交通服务业(包括交通运输、仓储和邮政业),c37-c40为通信服务业(包括信息传输、软件和信息技术服务业),c41-c43为金融服务业,c45為商务服务业(包括租赁和商务服务业),c46-c49为科技服务业(包括科学研究和技术服务业)。因此,对照国际标准产业ISIC和国民经济行业分类标准,将服务业分为六类,分别是分销、交通、通信、金融商务和科技服务业。

2 《外商投资产业指导目录》首次颁布于1995年,在之后做了多次修订,本文的实证使用的是2004—2014年的数据,因此需使用到2002、2004、2007和2011年修订版四个版本。

1 按WTO的GATS统计口径,以商业存在模式提供的服务贸易额为全球服务贸易总额的55%左右,是服务贸易中最重要的提供模式,同时,该趋势与服务业对外直接投资占全球范围内国际直接投资的60%以上的趋势相一致,两者之间存在着直接关联关系。故本文用服务业FDI代表服务业开放。

2 挖掘《外商投资产业指导目录》文件发现,每一类细分服务业下,又包括多种子项目,并且有可能出现不同子项目的FDI参股比例准许程度不同的情况,参考中国工商行政管理总局在对外商投资企业参股的相关规定,本文将中方控股、中方相对控股归于外资参股比例≤50%类,限于合资、合作归于外资参股比例≤75%类。