经济思潮更替、美国区域政策变迁与空间不均衡陷阱

2023-07-12年猛

摘 要:从美国区域经济发展历程来看,在不同经济思潮流派影响下,美国区域政策的制定和实施也历经由市场机制偏向、政府主导干预偏向再向市场机制偏向的过程,始终无法在政府干预与市场主导之间找到区域政策的平衡点。随着区域之间的发展差距长期得不到彻底解决,美国区域差距问题正逐渐从经济领域扩展到政治领域,各地区在经济、社会、政治方面都在分道扬镳,落入空间不均衡陷阱,让美国付出了沉重的代价。由此,美国一些区域经济学家开始反思在新自由主义思潮指导下的以“基于人”政策为主和现代“基于地”政策为辅构成的“新”區域政策有效性问题。为避免中国由于区域之间发展差距过大而落入“空间不均衡陷阱”、步入美国“后尘”,文章从阐述经济思潮更替对美国区域政策变迁影响的角度出发,总结其区域政策的特征及其存在的主要问题,并在此基础上提出对中国的启示。

关键词:经济思潮更替 空间不均衡陷阱 区域政策

DOI:10.19592/j.cnki.scje.401924

JEL分类号: O11,E00,P41 中图分类号: F129.9

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2023)06 - 001 - 17

一、引言

美国是世界上较早实施区域政策的国家(魏后凯,1997),自建国之初就开始积极运用区域政策来促进偏远地区国土资源开发(如“西进运动”),以缩小区域发展差距和实现宏观经济增长。20世纪30至70年代初是美国区域政策的“盛世”,以政府主导干预为主要特征,出台区域政策数量多且资金投入规模巨大。例如,30年代为应对经济危机而实施的罗斯福“新政”(New Deal)中就涵盖大量的区域政策,以及60年代为促进落后地区发展而实施的区域开发政策等。在政府长期持续的区域政策干预下,战后美国经济重心开始由传统的东北部工业基地向西部、南部进行转移,区域之间发展呈现趋同,与此同时,这一时期也是美国经济增长的“黄金时代”。由此,一些经济学家将这一时期美国经济的繁荣归功于落后地区向发达地区“追赶”的结果:飞机制造、石油化工等战后新兴工业在西部和南部发展迅速,与东北部传统工业基地相结合,进一步强化了美国工业在全球的“统治”地位;以政府主导、大规模开发为特征的区域政策几乎促使每个落后区域都形成优势主导产业,并在参与全球化贸易浪潮中被注入新的发展活力,落后地区迅速发展成为新的增长引擎,与发达地区之间失业率、劳动生产率差异逐步缩小,区域之间呈现发展趋同的同时也促进了宏观经济持续增长。

进入20世纪80年代,美国区域经济发展出现新趋势。一方面,区域之间发展呈现分化。区域经济的领先者和落后者开始交替,一些传统工业发达城市逐渐衰退成为“铁锈地带(Rustbelt)”,而另一些过去经济发展落后的地区逐渐兴起成为“阳光地带(Sunbelt)”。另一方面,城市成为经济增长引擎。越来越多的学者认为城市是人类最伟大的发明与最美好的希望,城市的未来将决定人类的未来(Glaeser,2011)。在保守主义回归的大背景下,凯恩斯主义逐渐让位于新自由主义,区域之间发展的分化导致美国政府及学界开始重新审视之前强调政府主导干预的区域发展政策(即传统“基于地”政策)1,认为其投资大、周期长且收效并不显著,应予以逐步废除。

此后,新经济地理理论的兴起又进一步削弱了 传统“基于地”区域政策实施的理论基础。新经济地理理论认为,经济活动集聚可以提高规模经济水平、促进知识溢出、降低公共设施边际成本等,进而提升经济运行效率、促进经济增长以及增加居民福利水平。在拥趸新经济地理理论相关学者的影响下,美国政府实施区域政策的目标开始由“平衡区域发展”转向“促进城市繁荣”,并在具体政策举措上进行调整,实施“新”区域政策:一方面侧重“基于人”政策,即通过降低劳动力迁移成本,鼓励劳动者由落后地区向发达地区迁移,通过劳动力自由迁移来解决落后地区就业不足和区域间居民收入差距问题,同时建立福利国家,通过提高政府转移支付、增加公共部门就业等手段解决贫困及失业问题;另一方面,辅之以现代“基于地”政策,以社区为基本空间单元,重点针对大城市中部分经济衰退的社区,采取税收及投资优惠等短期措施来复兴社区经济。

进入20世纪90年代以后,美国政府推动落后及衰退地区发展的做法开始导致严重的后果。首先,美国区域之间的差距并未因人口自由流动和福利国家建设而得到缓解。正如Sampson(2012)所言,“当前美国社会经济不平等都是在空间中组织起来的”。其次,值得警惕的是,美国区域差距问题已经逐渐从经济领域扩散到社会及政治领域,引发社会动荡、政治冲突等一系列问题。落后地区经济持续不景气现象,造成当地居民绝望情绪蔓延,甚至一些居民抱有“同归于尽”的想法。“如果我们被告知对整个国家不再重要,我们将会沉没,那么整个船将一起下沉”(Rodríguez-Pose,2018)。此外,美国区域发展不平衡也在一定程度上导致其民粹主义盛行,政客为了赢得“铁锈地带”和“立交桥(Flyover)地带”的选票而采取一些激进的政策,导致美国政府在逆全球化道路上越走越远2。

作为一个发展中大国,为改变区域差异较大、发展不平衡的基本国情,中国政府始终积极开展相关实践探索。尽管从20世纪90年代开始至今,中国已经探索出了一条兼具公平与效率的区域协调发展道路(刘秉镰等,2020),但依然面临南北差距等新的问题(年猛,2019)。从美国当前区域发展面临的主要困境来看,如果不重视并妥善解决区域之间发展不平衡问题,区域发展差距过大将会由一个单纯经济问题引致全国层面的社会、政治困境,从而落入“空间不均衡陷阱”3。为避免中国由于区域之间发展差距过大而陷入“空间不均衡陷阱”、步入美国“后尘”,本文从阐述经济思潮更替对美国区域政策变迁影响的角度出发,总结其区域政策的特征及其存在的主要问题,并在此基础上提出对中国的启示。

本文余下部分如下:第二部分为美国区域政策变迁历程;第三部分总结美国区域政策的特征及其存在的问题;第四部分是空间不均衡陷阱与美国区域经济学家的反思;第五部分是美国区域政策变迁对中国的启示。

二、经济思潮更替与美国区域政策变迁

从美国区域经济发展历程来看,其区域政策的制定和实施始终受到经济思潮的影响,并随着经济思潮的更替而进行变迁。在不同经济思潮流派影响下,市场自由主义、政府干预主义等在不同时期在美国政治及学界占据主导地位,美国区域政策的制定和实施也历经由市场机制偏向、政府主导干预偏向再向市场机制偏向的过程,始终无法在政府干预与市场主导之间找到区域政策的平衡点。

(一)市场自由主义主导时期的区域政策:1776至20世纪30年代初

美国自建国之初就面临国内区域发展不平衡问题,主要表现在发达的东北部工业基地与落后的南部农业区的发展差距(张力、夏露林,2010)。受传统自由主义思潮影响,美国政府相信依靠市场机制可以解决国内区域发展不平衡问题。1783年,美国开始由大西洋沿岸向西进行土地开发和领土扩张,历经一百多年,史称“西进运动”。人口迁移、土地开垦、矿产开采、铁路修建以及新城涌现是美国“西进运动”的主要表现(陈奕平,2002)。从国土空间范围来看,美国“西进运动”开发的土地范围从阿勒格尼山横跨北美洲大陆直至太平洋沿岸,相当于美国建国之初13个州总面积的7.5倍。从经济效果来看,西部开发从农产品、矿产、能源等原材料供给和工业品需求两个层面共同促进了东部地区的工业化,同时西部地区由于人口及资本的涌入也获得了极大的发展机遇。

在“西进运动”过程中,美国联邦政府制定和出台了一些带有明显区域政策色彩的管理及投资政策,主要体现以下三个方面:一是颁布“西北准州地区条例”,规定新成立的州与原来各州在一切方面都享有同等地位,从法律制度层面上保障向西部迁移居民的生命和财产安全及宗教自由等权益;二是规范开发者行为和商业秩序,塑造一个良好的市场环境;三是制定土地开发、交通基础设施投资等政策,鼓励居民“西迁”和吸引私人资本参与西部开发。但受传统自由主义思潮影响,美国政府及主流学者笃信市场机制的完美作用。因此,这一时期的区域政策仍然以促进市场机制的发挥为主要导向,但此时美国区域经济发展主要呈东北向西走势,东西呈良性互动发展的态势,而南部地区由于未受到私人资本的光顾和国家区域政策的扶持而始终处于落后的状态(沈滨、王海龙,2000)。当然,由于自由放任,西部开发运动也带来一些深刻的负面影响,如增长过度依赖对自然资源的粗放开采、未能妥善处理效率与公平以及南北之间的发展差距等(福克讷,1964;江涌、叶初升,2000)。

(二)政府干预主义主导时期的区域政策:经济大危机至20世纪60年代

1929年,全球主要资本主义国家纷纷爆发经济危机,美国也未能幸免。经济大危机引发西方经济思潮的巨大变革,传统放任自由主义思想受到批判。为尽快走出经济危机的阴霾,以“罗斯福新政”为特征的政府干预主义开始在政府制定相关政策中占据主导地位。

1.经济危机与“罗斯福新政”

1929—1933年,美国实际GDP下降30%,失业率从3.2%上升到24.9%,尤其是南部地区经济处于崩溃边缘,影响了全国的经济复苏和社会稳定。此时,美国总统胡佛仍然坚持运用市场内在调节机制战胜萧条,但他的政策在其任期内并未带来任何起色。1932年,主张政府干预,提出创造“新的政策”、“以更公平的机会来共享国家财富分配”的罗斯福赢得总统大选。1933年,罗斯福上任后即刻推出“新政”,实施救济(重点解决失业问题)、复兴(重点通过刺激总需求以恢复经济常态)和改革(重点推进银行等金融制度改革,规范金融市场)三大举措。

经济大危机直接引发学术界对传统放任自由主义的反思,一些学者开始强调政府在宏观经济中的作用。1936年,英国经济学家凯恩斯发表《就业、利息和货币通论》,为政府干预经济奠定了理论基础。此后,1943年波兰经济学家罗森施泰因-罗丹(Rosenstein-Rodan)在《东欧与东南欧工业化的问题》一文中,提出“大推进”(Big Push)理论,为政府推进落后和衰退地区发展奠定了理论基础。

“罗斯福新政”背景下,美国区域政策开始萌芽,同时美国政府还专门设立区域发展机构来负责管理落后地区的经济发展。这些机构主要分为两类:一类是负责管理具体区域长期发展的机构,如最早成立的区域开发机构—田纳西河流域管理局(Tennessee Valley Authority,简称TVA),负责该区域的基础设施建设、基本公共服务完善以及自然环境条件改善等工作;另一类管理某类区域发展项目的机构,如公共工程管理局(Public Works Administration,簡称PWA)和国家资源委员会(The National Resources Board,简称NRB),前者主要负责大型基础设施和公共服务项目,后者主要负责制定资源开发的公共政策,协调联邦、州和地方政府的分工和费用分摊等问题,建立各层级政府协调机制。尽管“新政”的主要目的是恢复宏观经济,但这些针对落后地区的基础设施以及基本公共服务等建设为这些地区的后续发展奠定了基础,重塑了美国区域经济发展格局。Bateman et al.(2009)的研究也证实,1933—1945年期间,一个州的基本公共领域投资增长与战后制造业增长显著正相关,南部地区因为“新政”时期的基本公共投资增加而在“二战”后的三年内吸引了大量工业企业。

2.人口迁移与“伟大的社会”

进入1960年代,美国农村、小城市地区发展滞后于大都市区域,提供就业岗位无法满足“婴儿潮”一代人需要,大量劳动力开始由农村、小城市向大都市区进行迁移。这一时期的人口迁移趋势对美国区域经济格局产生以下两方面影响。一方面,进一步加大了大都市区与其他地区之间的发展差距。据美国农业部统计,1962—1964年期间,人口低于5万的县约1/3的人口流入大都市区。一些县经历了数十年的人口持续流出,这些地区的政客甚至寻求联邦政府的帮助,希望通过增加本地就业来阻止年轻人进城。另一方面,造成大城市过度拥挤。人口大量流入造成大城市就业岗位、住房等基本共服务供给不足,产生大量以外来人口居住为主的衰退型社区,易引发城市骚乱,对大城市的社会稳定和经济发展带来负面影响。

为解决上述矛盾,时任美国总统约翰逊提出“伟大社会”(Great Society)构想,以经济繁荣和消除族群不平等为主要目标。值得注意的是,美国落后区域及大城市衰退社区与黑人分布高度吻合(Hardy et al.,2018)。一些学者及政府相关部门政策制定者认为,实现族群平等应当采用区域政策,并在促进人口在区域间均衡布局这一观点上达成共识(Sundquist and Mields,1980)。为实现人口空间分布更加均衡,在区域政策方面,美国重点实施以下两大举措。

一是继续实施大规模区域开发战略。1965年,美国正式启动了阿巴拉契亚地区开发计划。与田纳西河谷地区开发计划相比,阿巴拉契亚地区开发计划有了明显改进。第一,在“硬环境”建设基础上,增加了对“软环境”建设的关注。“硬环境”建设方面,强调基础设施建设对经济发展的推动作用。一方面,通过加强与周边发达地区交通连接,为阿巴拉契亚地区全面参与区域间经济合作创造条件。另一方面,开发水坝、水库等资源项目,为本地工业化发展提供能源保障。“软环境”建设方面,重点实施发展教育及职业培训、增加健康和营养方面的投资等举措,培育人力资本。第二,修复生态环境。重点包括建设污水净化系统、进行土地和矿山复垦等。第三,选择未来有显著增长潜力的地区进行集中投资,以打造核心增长极,改变过去“撒胡椒面”式的投资方式。第四,建立区域协调机制。设置阿巴拉契亚地区委员会(Appalachian Regional Commission,ARC),促进区域之间开展分工与合作,避免出现“以邻为壑”行为。

二是加大对落后地区扶持力度。1965年美国设立经济发展局(Economic Development Administration,EDA),主要任务是为落后、贫困、大量失业以及就业不足的区域提供必要的财政援助及制定区域发展规划等。与其他机构相比,EDA更加注重以下两个方面。第一,重视贫困地区的长期发展规划。EDA要求受援地区根据自身发展需要和资源禀赋条件,提交整体经济发展计划(Overall Economic Development Plan,OEDP),EDA再根据此计划进行评估,确定投资额度,并确保发展资金得到有效利用。第二,加强区域合作。EDA将经济关联性较强且空间相邻的多个贫困县纳入多县经济开发区(Multicounty Economic Development Districts,MEDDs)1框架下进行规划和开发,以充分挖掘区域发展潜力。

尽管一些学者认为,20世纪60年代至70年代初,美国政府通过设立ARC和EDA两大机构促进落后地区发展,有效缩小了区域之间的发展差距(Hansen et al.,1990)。但也有一些学者对该时期区域政策的有效性表示怀疑。例如,阿巴拉契亚计划是美国投资规模最大的区域发展项目,但Glaeser and Gottleib(2008)发现,大规模交通基础设施投资和其他形式的支出并未显著提升该地区的财富水平。此外,对扶持区域的选择存在质疑。例如,EDA在成立之初,将发展项目给予最具有发展潜力的落后区域,注重效率原则。随后,EDA更加注重公平,将项目批准原则修改为“最差优先(worst first)”,即失业率最高或低收入家庭比例最大的地區。

(三)市场自由主义回归时期的区域政策: 20世纪70年代至今

自“罗斯福新政”实施到20世纪70年代,政府干预已经深入美国经济社会方方面面。但1973、1978年两次石油危机的冲击,让美国等西方发达国家陷入“滞涨”的泥潭,以凯恩斯主义流派为代表的政府干预主义经济政策完全失效,信奉市场万能的新自由主义开始登上舞台。在新自由主义思潮影响下,美国政府开始取消“新政”以来的诸多经济社会政策,传统的区域政策也开始受到挑战。

1.宏观经济下行与传统区域政策退出

进入20世纪70年代,在石油危机冲击下,美国及其他主要发达经济体宏观经济面临“滞涨”困扰,宏观经济下行、通货膨胀高居不下、失业率不断攀升。这一阶段,美国整体经济表现欠佳,与推进区域平衡发展相比,恢复宏观经济运行、平衡财政预算成为首要问题。与此同时,以凯恩斯主义流派为代表的政府干预主义政策失灵给予信奉市场万能的新自由主义2登台的机遇。在新自由主义思潮影响下,保守主义重新回归美国政界,联邦政府不再鼓励实施任何形式的区域政策,一些原有的区域开发项目及相关机构开始受到削弱。例如,尼克松总统在连任后以及里根总统时期都尝试过撤销阿巴拉契亚地区委员会(ARC),尽管该决议未获通过,但针对阿巴拉契亚投资的项目资金确被大幅消减。而针对重点负责落后地区长远发展的经济发展局(EDA),卡特总统在任时期要求其追求短期发展目标,以实现刺激经济的作用,但效果较差。里根时期则逐步淘汰多个EDA项目,并对EDA的开支进行大幅消减。

Hansen(1990)认为区域政策在经济繁荣时期更容易实施,一方面是因为在经济快速增长时期,经济空间结构问题更加突出;另一方面是因为增长本身促使经济利益在空间范围的再分配更加可行。综上所述,受宏观经济不景气影响,美国政府没有财力来继续支持落后地区大型的开发项目,同时,受新自由主义思潮的影响,保守主义重新在政界占据主导地位,政策制定者逐步抛弃凯恩斯主义式的政府干预政策,相信自由市场能够实现区域发展均衡,传统区域政策开始走向衰落。

2.“城市的胜利”与“基于人”政策兴起

进入20世纪80年代,美国区域发展呈现新的分化,一些传统工业发达地区逐渐衰退成为“铁锈地带(Rustbelt)”,而另一些过去经济发展落后的地区逐渐兴起成为“阳光地带(Sunbelt)”。与此同时,城市被广泛认为是经济增长的引擎,21世纪是“城市胜利”的时代。一些区域经济学家甚至认为城市是解决区域发展差距和居民收入差距的万能钥匙。在新经济地理学、城市经济学等理论支撑下,美国区域政策开始以充分发挥聚集经济效应为施策重点。

第一,以社区为核心,吸引要素在空间上聚集。为促进落后或衰退地区经济发展,美国政府改变以往以大规模空间尺度开发为特征的区域政策,转向以社区为基本空间,通过给予其投资优先、税收优惠、基本公共服务提升等举措,引导企业等各类要素向社区聚集,提升社区可持续发展能力。1993年,美国政府实施赋权区和企业社区法(Empowerment Zones and Enterprise Communities Act),对符合一定条件的社区,通过增加政府投资、降低税收等举措吸引商业活动聚集,以促进经济增长和降低失业率。2009年,实施社区可持续发展计划(Sustainable Communities program),一方面改善城市和农村社区经济社会发展环境,另一方面促进社区加快形成创新集群,以实现经济增长的可持续。2010年,开始实施邻里承诺计划(Promise Neighborhood program),重点提升落后社区的教育质量,以提高落后社区居民的人力资本水平,同时达到吸引优秀人才的目的。2017年,实施减税和就业法案(Tax Cuts and Jobs Act of 2017,TCJA),设立投资收益税收延期或减免的机会区(Opportunity Zones)来为落后地区提供就业的机会。

第二,区域政策的制定和实施更加注重成本与收益的平衡。一方面,提高联邦政府资金的使用效率,追求项目投资收益的最大化。同时,美国政府通过建立并优化相关部门之间的合作机制,来避免投资与建设重复,以节约资金成本。另一方面,放弃过去大规模投资、大面积开发和以实现长远目标为特征的传统“基于地”政策,转向以社区为空间单元,投资规模小、操作较为灵活、短期目标为特征的现代“基于地”政策。

综上所述,20世纪70年代以来,在新自由主义思潮以及经济学家关于“城市是解决区域发展和居民收入差距的万能钥匙”观点的影响下,美国联邦政府以充分利用市场机制和减少政府干预为基本导向,开始对区域政策制定和实施进行大幅调整,实施“新”区域政策。一方面,全力推进“基于人”的区域政策,以促进人口由落后地区向发达地区、由农村向城市进行迁移,以充分利用城市的聚集经济效应来实现缩小区域发展差距的目的。另一方面,传统“基于地”政策向现代“基于地”政策进行转变,以达到减少政府干预的目的。但从实施效果来看,新自由主义思潮影响下的区域政策转变并没有达到缩小美国区域之间发展差距的目的,“铁锈地带”和“立交桥地带”的问题不但没有得到解决反而日益加剧,优质劳动力向大城市的迁移反而加剧了落后地区的进一步衰退。

三、美国区域政策变迁的特征

在市场自由主义与政府干预主义两大经济思潮更替影响下,美国政府针对区域政策的制定与实施也随之进行调整与改变。总体来看,美国区域政策具有从“平衡区域发展”转向“维护城市繁荣”、从传统“基于地”政策转向“基于人”政策为主、从国家重大发展战略中逐渐退出以及政治性拨款倾向更加明显等变迁特征。

(一)从“平衡区域发展”转向“维护城市繁荣”

从“西进运动”、“罗斯福新政”到“伟大的社会”,尽管经历市场自由主义思潮向政府干预主义思潮的转变,美国政府始终重视区域之间发展的平衡,区域政策的制定与实施以“平衡区域发展”为基本目标,希望通过推动落后地区发展、缩小区域之间的发展差距,实现经济与人口在空间上的均衡分布。至20世纪70年代以后,由于政府干预主义政策面对宏观经济“滞涨”情形完全失灵,以新自由主义流派为代表的市场自由主义开始对美国经济政策制定产生决定性影响,以政府大规模干预为特征、平衡区域发展为主要目标的传统区域政策逐步被抛弃。与此同时,随着人口开始向城市尤其是大都市进行大规模迁移,一些区域经济学家认为通过促进城市化、鼓励人口由落后地区向发达城市进行迁移,可以实现“从集聚中走向平衡”,从而解决区域发展差距问题。由此,在新经济地理学、城市经济学等理论支撑下,美国区域政策开始以充分发挥聚集经济效应为重点,由“平衡区域发展”转向“维护城市繁荣”。

(二)从传统“基于地”政策转向“基于人”政策为主与现代“基于地”政策为辅

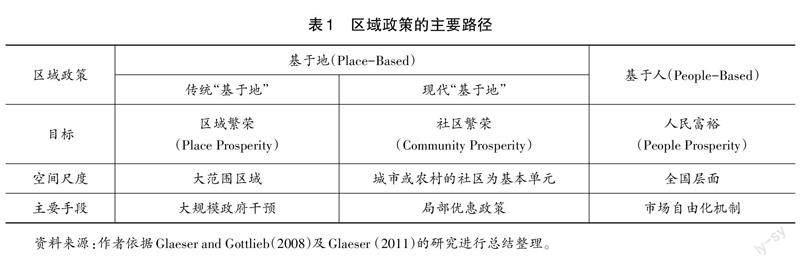

从具体实施路徑和实现目标来看,区域政策大体可以分为“基于地(Place-Based)”和“基于人(People-Based)”两类:“基于地”政策以“地区繁荣(Place Prosperity)”为目标,侧重于改善局部地区发展条件(例如,实施税收优惠、提高交通等基础设施水平来吸引外来投资),以实现缩小区域差距的目的;“基于人”政策以“人民富裕(People Prosperity)”为目标,侧重于降低劳动力流动成本,促进欠发达地区劳动力向发达地区转移,主张政府用市场化手段解决区域差距问题(Bolton,1992;Neumark and Simpson,2015;Duranton and Venables,2018)。

根据美国区域政策实践变迁历程,我们又可以将“基于地”政策分为传统“基于地”政策和现代“基于地”政策两种类型。传统“基于地”政策是指通过政府巨额投资及制定特殊优惠政策来大面积改善欠发达地区发展条件的举措。在新自由主义思潮在美国政界取得绝对影响力之前,区域政策都是以传统“基于地”政策为主,如“西进运动”、田纳西河谷地区以及阿巴拉契亚地区的开发政策等。20世纪70年代以后,在新自由主义理念深入人心、“城市是解决区域发展和居民收入差距的万能钥匙”的观点普遍流行以及政府财政赤字严重的背景下,美国政府开始实施“基于人”为主的区域政策,以充分利用市场机制。同时,为进一步减少政府干预,美国对传统“基于地”的区域政策进行大幅削减和调整,转向以社区为空间单元,侧重于针对社区发展情况进行局部改善的现代“基于地”政策1,并将其作为补充政策来辅助“基于人”政策的有效实施。

(三)区域政策在国家经济发展战略中地位下降

在20世纪70年代以前,区域政策在美国国家经济社会发展战略中具有举足轻重的地位。例如,在“西进运动”中加快了开疆扩土和新增长空间的形成,在“罗斯福新政”时期加快了宏观经济复苏的进程以及在“伟大的社会”中加快了落后地区的发展。20世纪70年代以后,受新自由主义思潮的影响,政府干预逐步让位于市场自由调节机制,随着以大规模政府干预为特征的传统“基于地”政策逐步退出区域政策体系,美国区域政策在国家经济发展战略中的地位开始下降。主要表现在以下两个方面。

一方面,政策目标由长期转向短期。20世纪70年代以前,美国在制定区域政策方面更加注重政策目标的长期性。例如,针对田纳西河谷、阿巴拉契亚等地区的发展政策,往往设定一个比较长远的发展目标,以保证政策标的区域真正实现可持续发展。70年代以后,区域发展的战略色彩逐渐变淡,区域政策开始更加注重短期目标、更多作用于逆经济周期的调节。因此,在项目选择上,以周期短和见效快的项目为主,尤其是短期内能够实现就业岗位的快速增加。例如,EDA在设立之初的目的是为衰退和落后地区制定长远发展计划,但是在卡特时期,总统则明确要求EDA的主要目标是短期刺激经济和促进就业,实施“短平快”项目。

另一方面,政策规模逐渐缩小。二战之后的一段时期内,美国区域政策迎来繁荣期,投资规模加大、政策优惠力度显著、涉及区域发展的方方面面,且以远期目标为主,这时的区域政策具有明显的“大推进”(Big Push)特征。然而,随着新自由主义流派为代表的市场自由主义思潮的影响,国家资本主义制度逐步让位于经济保守主义,“小政府”思想开始回归,对传统区域政策改革的呼声也不断增加。进入20世纪70年代,EDA等区域政策制定机构资金被逐渐缩小,但项目数量却不断增加,呈现“撒胡椒面”的特征。进入90年代以后,针对大范围欠发达地区实施大规模扶持的区域政策(即传统“基于地”政策)基本上已经无法通过国会立法(Bolton,1992),取而代之的则是以资金投入规模较小、空间尺度较小的衰退社区扶持政策(即现代“基于地”政策)。

(四)政治倾向性更加明显

区域政策尤其是传统“基于地”政策,往往伴随着大量的项目投入资金、优惠的政策举措,等等。因此,在美国政界,区域政策往往被认为是“猪肉桶(Pork Barrel)”,即區域政策是一种政治拨款,用以获得选票和平衡区域之间政治利益的分配。Sharma(2017)认为,执政党基于政治考虑将公共资金分配给特定选区的情况,会损害更广泛的公共利益。

随着美国两党竞争愈发激烈,区域政策作为政治家获取某一选区居民选票的一种手段重要性日益提升,由此导致区域政策逐渐偏离了扶持落后地区发展、促进区域之间平衡发展的原有路径,政治倾向性更加明显。除此之外,由于政治倾向性明显,联邦政府制定区域政策受到约束条件增加,不仅需要考虑缩小区域间差距和促进欠发达地区发展,还要考虑各州之间、政治精英层之间、两党之间的政治利益分配。

四、空间不均衡陷阱与美国区域经济学家的反思

区域发展不平等在政治上太危险,不容忽视。2016年美国总统大选结果震惊全球的同时,也揭示了美国国内区域之间巨大的经济社会发展差距。美国区域差距问题正逐渐从经济领域扩展到政治领域,各地区在经济、社会、政治方面都在分道扬镳(Gordon,2018),落入空间不均衡陷阱。由此,美国一些区域经济学家开始反思在新自由主义思潮指导下的区域政策的有效性问题。

(一)空间不均衡陷阱及其美国表现

实现区域平衡发展是一个大国始终面临的重要目标之一(陆铭、向宽虎,2014)。对于一个大国来说,区域之间长期经济发展的不平衡会陷入空间不均衡陷阱,从而引发一系列政治社会问题,不容忽视。空间不均衡陷阱涵盖以下两个层面的内涵:一是陷入“强者越强、弱者越弱”(即马太效应)境地而无法脱困,这主要来源于聚集经济效应的极化作用,导致业已形成的“核心-边缘”的空间结构很难被打破;二是区域之间长期经济发展差距而引致政治分裂和社会动乱。与经济差距本身相比,区域发展不平衡带来的政治社会分裂问题,更加危险。

美国区域差距问题正逐渐从经济领域扩展到政治领域,国家凝聚力下降,各地区在经济、社会、政治方面都在分道扬镳(Gordon,2018)。总体来看,美国已经落入空间不均衡陷阱并主要表现在以下两个方面。

1.经济上:居民收入不平等加剧

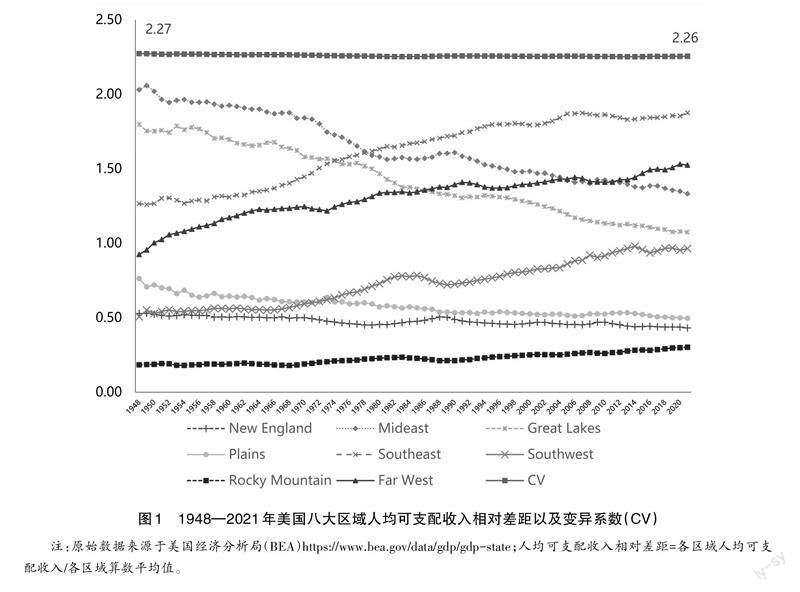

虽然导致美国居民收入不平等的根本原因在于政治制度,但是基于此制定的区域政策却在一定程度上影响了不平等的程度。从国家层面来看:在1934—1970年期间,美国居民收入不平等现象呈缩小趋势,同期前10%群体税前收入由占全国比重的49.06%下降至33.31%,这一时期也是传统“基于地”政策在美国由形成走向兴盛的时期;1970年以后,随着新自由主义思潮的登台,在区域政策方面,传统“基于地”政策开始逐渐退出,美国政府对落后地区扶持的力度也随之减弱,这一时期美国居民收入不平等情况又开始加剧;从1970—2019年期间,前10%群体税前收入占全国收入比重由33.31%增加至45.35%,而从财富来看,同期前1%群体财富占全国比重则由26.37%增加至34.87%。从区域层面来看(根据图1所示):1948—2021年期间,美国区域经济增长确实呈现交替增长态势,一些区域获得了显著的增长,如东南部区域、西南区域和远西区域;而另外一些区域则呈现显著衰退趋势,如中东部区域、五大湖区域、平原地带、新英格兰区域等;由于区域之间发展不平衡且呈现显著增长与滞后更替的现象,从八大区域的变异系数来看,变化趋势并不显著,仅从1948年的2.27降至2021年的2.26,可以说,总体来看,美国区域差距未能呈现缩小态势。

2.政治上:落后及衰退地区的持续“报复”

随着传统“基于地”政策的退出,以“基于人”政策为主和现代“基于地”政策为辅构成的“新”区域政策体系并未达到缩小区域发展差距的目的,导致一些地区长期陷入落后或萧条困境,无法实现经济可持续发展,在整个国民宏观经济系统中贡献度较低,毫无存在感。这些落后或萧条区域被称为“立交桥(Flyover)地带”和“铁锈地带(Rustbelt)”,并且这种带有贬义的称谓被广泛使用。持续的贫困、经济衰退以及就业机会的缺乏引发这些区域当地居民的不满,负面情绪逐步加剧,甚至让这些地区居民萌生“同归于尽”想法,长期的区域经济发展差距开始引致诸多社会问题,甚至导致民粹主义的兴起(Rodríguez-Pose,2018)。

过去民粹主义主要发生在欠发达国家,如尼日利亚、印度尼西亚、泰国等国。然而,近期民粹主义却在发达国家兴起,美国、英国、法国、德国以及加拿大等国家纷纷受到了民粹主义的困扰(Mudde and Kaltwasser,2012),英国脱欧公投成功以及特朗普当选美国总统被认为是显著的标志(Essletzbichler et al.,2018)。与发展中国家一样,发达国家民粹主义的兴起同样受到了政治怨恨的推动(Cramer,2016),并具有明显的地理特征。美国的民粹主义主要集中在经济长期衰退的地区,特朗普成功当选总统在很大程度上要归功于“铁锈地带”和“立交桥地带”州的选票支持(Rodríguez-Pose,2018)。同样,在英国脱欧公投过程中,伦敦等大城市及一些经济具有活力区域的大多数选民倾向于留在欧盟(Lee et al.,2018),而集中在英格兰北部及东部的工业衰退和贫困地区则是脱欧的主要支持者,例如在过去25年里GDP增长率一直徘徊在底部的林肯郡是脱欧投票中支持率最高的地区之一(McCann,2016)。

综上所述,在美国,那些经济上“无关紧要”的区域已经厌倦了其在整个国民经济中的定位,持续利用政治上的投票权来“报复”那些压制他们发展潜力的制度,致使本国贸易保护主义抬头和“逆”全球化。

(二)区域发展不平衡与美国区域经济学家的反思

尽管有一些研究认为传统“基于地”政策成本高且收效甚微,而采取以“移民就业”、完善福利制度为主的“基于人”政策和辅之以社区为主要单位的现代“基于地”政策为构成的“新”区域政策成效更为显著(Glaeser and Gottlieb,2008;Busso and Kline,2008;Bernini and Pellegrini,2011;Kline and Moretti,2014a;Neumark and Simpson,2015),“新”区域政策倾向于维护城市的繁荣,充分发挥城市聚集经济的作用,以吸引大量劳动力迁入,这样,就不需要在落后和衰退地区创造就业机会,从而节省大量资金,但从结果来看,“新”区域政策并没有缩小美国区域发展差距,落后及衰退地区问题依旧严峻。这促使一些區域经济学家开始反思新自由主义思潮对区域政策的负面导向。

1.市场自由主义再回归下的“新”区域政策失灵

“新”区域政策的行之有效需要满足一定的前提条件:一是劳动力有强烈向发达地区迁移的意愿且迁移无摩擦;二是聚集能够使大城市持续获得更高的生产效率;三是当聚集经济达到一定程度时,扩散效应开始发挥作用,从而促进经济活动由发达地区向欠发达地区转移。在满足以上三个前提的情况下,促进城市繁荣发展、实现要素空间集聚是政府的最优政策导向。然而,已有证据表明,美国并不具备上述条件,主要表现如下。

首先,劳动力流动趋势下降。尽管美国政府自20世纪80年代以来颁布各种措施来促进劳动力流动,但人口迁移率却不断下降。1950—2005年期间,人口跨县流动率由13%下降至3.9%(Austin et al.,2018),一些身处衰退或落后地区的劳动者宁可选择退出劳动力市场,也不向大城市流动。与此同时,阻碍劳动力迁移的因素也始终无法消除。如文化、语言、技能及生活习惯等方面的差别(Hellerstein et al.,2011),发达地区不断攀升的房价以及技能和职业门槛的不断提高(Johnson and Kleiner,2020),区域之间福利制度的差别等,都在提高劳动者的迁移成本。

其次,发达地区存在无效边际。在美国,高技能工人、优质资本等要素高度聚集在发达的大都市区,新增高端要素所带来的边际收益逐步下降,甚至会过度聚集而导致边际收益为0甚至为负,产生无效边际(Inefficient Margin)现象。从空间维度来说,这是要素空间不匹配造成的结果。Fajgelbaum and Gaubert(2020)认为:不同类型的工人在不同区域的生产效率和溢出水平存在差异,发达地区的高技能工人溢出效应小,大量高技能工人聚集在发达地区会导致这些工人的溢出效应不能完全发挥;虽然发达地区高技能工人之间的积极溢出能够促进生产率提高,但是发达地区高技能工人对低技能工人的溢出小于欠发达地区高技能工人对低技能工人的溢出,从而抵消了发达地区高技能工人之间产生的溢出。而只有当工人在每个区位产生的净收益与机会成本相等,空间分配才会达到最优(Hsieh and Klenow,2009)。

最后,扩散效应存在空间边界。聚集经济存在正外部性、促进生产率提升的同时,随着经济活动的进一步集中,聚集中心规模扩大会产生拥挤等负外部性,导致聚集成本上升。当聚集成本大于集聚收益,即产生聚集不经济时,经济活动会由中心向外围扩散。但扩散存在边界,Duranton and Venables(2018)的研究认为,聚集经济理论只能够解释拥挤中心城市的经济活动扩散到外围二级城市或者卫星城市,即使扩散效应产生,经济活动也不会转移到偏远的欠发达地区。

然而,美国政策制定者及主流经济学家仍然笃信新自由主义、新经济地理等相关理论对区域经济差距的合理性的阐释,并据此制定“新”区域政策。一方面高呼“城市的胜利”,宣传经济活力依赖于聚集经济;另一方面不断缩减传统“基于地”政策的资助规模,用逻辑缜密的理论解释资助欠发达地区是无效率的(Kline and Moretti,2014b)。然而,从具体实践结果来看,“新”区域政策效果远不如预期,美国国内出现了区域发展差距与居民收入差距双重扩大的困境。

2.传统“基于地”政策退出加剧美国“去工业化”

20世纪70年代以来,随着劳动力、土地等要素成本不断上升,以及美联储实施强势美元政策致使美元不断升值,美国制造业国际竞争力不断削弱,从新英格兰到五大湖地区的传统工业中心面临严峻挑战。由此,美国制造业开始寻找要素成本相对较低的区域,以降低生产成本。但这一时期,由于传统“基于地”政策的逐步退出,美国政府基本停止了对相对落后地区的各项投资,导致这些欠发达地区基础设施落后、人力资本水平较低,无法承接发达地区的制造业转移。与此同时,一些劳动力资源丰富、土地成本较低且对外商投资具有政策优惠的一些新兴经济体(如亚洲四小龙1等),开始吸引大量的美国制造业企业。

不仅仅是一些传统的、面临衰退的制造业,而一些具有比较优势的高生产率行业的企业也离开了美国。随着大量制造业企业外迁,美国开始进入“去工业化”阶段,导致大量制造业工人失业以及传统工业基地长期陷入“萧条”困境。1979年,美国制造业就业人数达到顶峰,为1955.3万,占全部就业人口比重达21.6%,至2019年则下降至10.9%。

3.鼓励城市繁荣致使城市内部居民收入不平等扩大

尽管促进各类要素向城市聚集,有助于发挥城市的聚集经济优势、提高全要素生产率和技术创新,但过度聚集也会产生负的外部性,造成劳动力市场竞争加剧,高技能劳动者与低技能劳动者收入分化严重。虽然一些学者对城市居民收入差距问题持乐观态度,认为通过政府干预能够解决不平等,但是越来越多研究认为,城市在解决不平等问题上是无能为力的,随着城市规模的扩张,居民之间收入差距也在不断扩大。

Ganong and Shoag(2017)发现,2016年美国大城市居民收入不平等状况要比1980年高出30%。福利差距可能比收入差距更为严重,Diamond(2016)的研究表明,房租与便利设施等的变化,导致大城市中高技能劳动者与低技能劳动者群体之间福利水平的差距至少要高于收入差距的30%。Fajgelbaum and Gaubert(2020)认为,虽然大城市高技能工人之间的积极溢出能够强有力地促进生产力提高,但是大城市高技能工人对低技能工人的积极溢出在逐渐缩小,造成高技能与低技能劳动力的收入和福利水平不断扩大。即使是“城市胜利”的支持者也不得不承认“城市是非常不平等的地方”(Glaeser,2012),大城市的收入差距存在“大分化(the Great Divergence)”(Moretti,2012)。

4.无视欠发达地区的发展潜力

在市场自由主义影响下,基于效率优先的权衡,美国学界的普遍观点认为,以自上而下制定区域发展战略为基础、培育增长极为目标的传统“基于地”政策并不能促进欠发达地区经济增长。此类观点主要基于以下三个方面的原因:一是欠发达地区经济发展环境脆弱,大量区域属于“无用(Cathedrals in the Desert)”(Lipietz,1980)或“累赘(White Elephants)”(Albalate and Bel,2012),根本不具备发展条件;二是由于技术进步以及传统产业衰退,一些落后地区已经错过了发展的黄金时期,并且这些黄金发展时期不太可能重现;三是多数欠发达地区政府治理能力差,地方发展规划的设计和实施缺乏合理性,这些不切实际的发展战略只会有利于特定政治或经济利益相关者,并最终消耗大量稀缺的财政资源,在可持续的就业创造或经济增长方面几乎没有表现(Flyvbjerg,2009;Crescenzi et al.,2016)。

受学术界主流观点的影响,这一时期的美国政策制定者坚信针对欠发达地区的区域发展战略缺乏效率,补贴落后或生产率低下的区域是一种向穷人转移资源不完美的方式(Kline and Moretti,2014a)。因此,更倾向于实施“基于人”政策,促进劳动力自由流动同时建设福利型国家,加强对落后地区的基本公共服务建设,以减轻经济落后或衰退的症状。

然而,无视欠发达地区的发展潜力可能导致总产出损失更大。一方面,并非所有落后和衰退地区都没有经济发展潜力。根据美国区域经济演变的历史进程,区域之间领先与追赶交替现象普遍,一些曾经落后的地区现在成为了领先地区,而一些历史上领先的地区则陷入经济停滞成为追赶地区。政府通过开发衰退和落后地区的发展潜力,不仅不会损害总体经济增长,而且还可以培育新的增长极,实现落后地区与全国经济同步增长(Barca et al.,2012)。

另一方面,建设福利国家、增加公共转移支付会导致落后地区失去经济增长的内生动力。美国政府使用公共财政资金以维持落后地区的基本公共福利,但这些福利性质的转移支付往往导致欠发达地区过度依赖国家财政支持,受保护、援助和庇护的经济特征越明显就越无法调动其真正的经济潜力,经济发展的能动性不断被腐蚀(Fratesi and Rodríguez-Pose,2016)并逐渐失去经济内生增长动力,此时就需要国家提供永久性援助。对于当地居民而言,他们需要的是机会,而不是援助,他们想要的是未来,而不是永久的援助。除此之外,长期的援助也会滋生政治腐败、资金使用效率低等问题。

五、美国区域政策变迁对中国的启示

市场自由主义再回归主导下的区域政策已经让美国付出了沉重的代价,也引发了美国一些关注区域经济问题相关学者的思考与反思。为避免与美国一样落入空间不均衡陷阱,中国应吸取美国的经验与教训,将区域之间平衡发展纳入宏观经济发展的主要目标之一,并在区域政策的制定过程中,避免过度笃信市场万能论,统筹政府与市场在区域政策体系中的协同作用,依据各地区发展条件的不同,综合运用“基于地”与“基于人”的组合政策。

(一)重视区域平衡发展,避免落入空间不均衡陷阱

美国当前区域经济面临的困境表明,对于一个大国来说,如果区域之间发展不平衡问题长期得不到解决,区域发展差距产生的影响会逐渐从经济领域扩散到社会、政治领域,导致“社会撕裂”、“政治分歧”以及“民粹主义”的兴起,使国家落入空间不均衡陷阱,导致难以通过单一的经济手段来缩小区域发展差距,增加了科学制定和实施区域政策的难度。

中国作为一个发展中大国,自新中国成立之初就面临区域差异较大、发展极不平衡的基本国情。尽管经历了改革开放以来的经济高速增长,创造了“中国奇迹”(林毅夫、姚洋,2009),但区域发展不平衡现象依然突出,并引起中国政府的高度关注。自20世纪90年代以来,中国政府就开始提出区域协调发展的主张并先后实施“西部大开发”、“中部崛起”、“东北振兴”等战略,党的十九大报告中将区域协调发展战略列为建设社会主义现代化国家的七大战略之一,“十四五”规划纲要也继续强调“促进区域协调发展”、“在发展中促进相对平衡”。尽管政府高度重视,但由于规模经济、资源禀赋差异、制度差别等原因(年猛,2021),中国区域之间发展不平衡现象依然突出,并且在东西发展差距依然较大的背景下,还面临南北差异扩大等新问题(年猛,2019;魏后凯等,2020;杨开忠、顾芸,2022)。为避免落入空间不均衡陷阱,吸取美国的经验与教训,中国政府应始终将区域平衡发展作为宏观经济的主要目标之一,制定并完善区域政策体系,以加快缩小区域發展差距并将区域差距问题限制在经济层面。

(二)统筹政府与市场在区域政策中的协同作用

美国区域政策的变迁史表明,无论是凯恩斯主义思潮为代表流派影响下的政府过度干预,还是古典自由主义与新自由主义思潮为代表流派影响下的市场万能论,都无法构成一个有效且完美的区域政策体系。一方面,政府过度干预会扭曲市场机制,影响资源配置效率,对整个经济运行系统造成负面影响。另一方面,完美市场假说在现实中并不存在,外部性问题的存在导致市场机制无法实现社会资源的最优化配置,此时仍需要政府的有效介入和干预。

因此,从政策有效性角度出发,应统筹政府与市场在区域政策中的协同作用,推动有为政府与有效市场更好地结合,平衡政府与市场之间的关系,避免过度笃信某一种经济思潮而产生政府过度干预或放任市场自由等现象。在区域政策的制定和实施过程中,应根据目标的不同采取相机抉择的原则,即在资源配置等市场机制具有绝对优势的情况下,应充分发挥市场机制的决定性作用,而在公共物品或準公共物品等市场失灵的领域,应充分发挥政府的积极作用,以全面提高区域政策的精准性和有效性。

(三)因地制宜,综合运用“基于地”和“基于人”的组合政策

由于存在投入大、周期长、见效慢等问题,并且受到市场自由主义的影响传统“基于地”政策逐步被以“基于人”政策为主、现代“基于地”政策为辅的“新”区域政策所取代,但这种政策转向不仅未能解决美国区域发展不平衡问题,反而导致美国区域之间发展差距过大,落入空间不均衡陷阱,引发区域经济学家的反思。

“基于地”和“基于人”政策代表着区域政策的两种不同路径,其适用的外部条件也具有显著的差别,从实现区域平衡发展的目标角度来说,应依据空间范围、发展条件的不同进行组合运用。因此,对于中国这样区域之间发展条件具有显著差异且不平衡较为严重的发展中大国来说,应因地制宜,综合运用“基于地”和“基于人”的政策组合手段。一方面,应在全国范围内实施“基于人”的区域政策,鼓励劳动力、资本等生产要素在全国范围内自由流动,消除要素流动各种制度阻碍,以实现要素报酬空间均等化。另一方面,由于现实中要素流动成本不可能为零,即摩擦始终存在,应针对目标区空间范围的大小灵活采取传统和现代“基于地”的区域政策。在一些具有发展潜力且空间范围较大的区域,应采取传统“基于地”政策,加强政府投入的力度和规模,为这些地区的经济起飞打好基础。而针对一些衰退或贫困的社区,这种以社区为单位且仍具有发展机遇或基于公平考虑应予以支持的空间单元,应实施现代“基于地”政策,以增强“基于地”政策的精准性,避免过度投入。

参考文献

陈奕平,2002,“美国第二次西部大开发与人口迁移”,《暨南学报(哲学社会科学版)》,第2期,第119-126页。

福克讷著、王锟译,1964,《美国经济史》,北京:商务印书馆。

江涌、叶初升,2000,“美国西进运动的历史经验与教训”,《世界经济与政治论坛》,第4期,第10-13页。

林毅夫、姚洋,2009,《中国奇迹》,北京:北京大学出版社。

刘秉镰、朱俊丰、周玉龙,2020,“中国区域经济理论演进与未来展望”,《管理世界》,第2期,第182-194+226页。

陆铭、向宽虎,2014,“破解效率与平衡的冲突——论中国的区域发展战略”,《经济社会体制比较》,第4期,第1-16页。

年猛,2021,“‘十四五时期中国四大板块发展战略定位探讨”,《当代经济管理》,第1期,第1-6页。

年猛,2019,“中国南北经济差异的原因透视”,《群言》,第8期,第13-15页。

沈滨、王海龙,2000,“论美国市场主导的区域经济政策”,《世界经济文汇》,第6期,第13-16页。

魏后凯、年猛、李玏,2020,“‘十四五时期中国区域发展战略与政策”,《中国工业经济》,第5期,第5-22页。

魏后凯,1997,“美国联邦区域政策及其效果评价”,《开发研究》,第1期,第32-35页。

杨开忠、顾芸,2022,“我国新时代南北经济发展差距变化趋势”,《南方经济》,第6期,第25-39页。

张力、夏露林,2010,“美国区域经济政策的演变机理及其对我国的启示”,《当代经济》,第10期,第114-117页。

Albalate,D. and Bel,G.,2012, The Economics and Politics of High-Speed Rail: Lessons from Experiences Abroad, Maryland : Lexington Books.

Austin,B.A.,Glaeser,E.L. and Summers,L.H.,2018,“Jobs for the Heartland: Place-Based Policies in 21st Century America”,NBER Working Paper, No.24548.

Barca,F.,McCann,P. and Rodríguez-Pose,A., 2012,“The Case for Regional Development Intervention: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches” ,Journal of Regional Science, 52(1): 134-152.

Bateman,F., Ros,J.,Taylor,J.E.,2009, “Did New Deal and World War Ⅱ Public Capital Investments Facilitate a ‘Big Push in the American South?”, Journal of Institutional and Theoretical Economics(JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft,165(2): 307-341.

Bernini,C. and Pellegrini,G.,2011,“How are Growth and Productivity in Private Firms Affected by Public Subsidy? Evidence from a Regional Policy”, Regional Science and Urban Economics, 41(3): 253-265.

Bolton,R.,1992, “‘Place Prosperity vs People Prosperity Revisited: An Old Issue With a New Angle”,Urban Studies, 29(2): 185-203.

Busso,M. and Kline,P. ,2008,“Do Local Economic Development Programs Work? Evidence from the Federal Empowerment Zone Program”, Cowles Foundation Discussion Paper,No. 1639.

Cramer,K.J.,2016, The politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker, Chicago:University of Chicago Press.

Crescenzi,R.,Di Cataldo,M. and Rodríguez-Pose,A.,2016,“Government Quality and the Economic Returns of Transport Infrastructure Investment in European Regions”, Journal of Regional Science, 56(4): 555-582.

Diamond,R.,2016, “The Determinants and Welfare Implications of US Workers' Diverging Location Choices by skill: 1980-2000”, American Economic Review, 106(3): 479-524.

Duranton,G. and Venables,A.J.,2018,“Place-Based Policies for Development”, NBER Working Paper, No. 24562.

Essletzbichler,J., Disslbacher,F. and Moser,M.,2018,“The Victims of Neoliberal Globalisation and the Rise of the Populist Vote: A Comparative Analysis of Three Recent Electoral Decisions”,Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1): 73-94.

Fajgelbaum,P.D. and Gaubert,C.,2020,“Optimal Spatial Policies, Geography, and Sorting”,The Quarterly Journal of Economics,135(2): 959-1036.

Flyvbjerg,B.,2009,“Survival of the Unfittest: Why the Worst Infrastructure Gets Built—and What We Can Do About It” ,Oxford Review of Economic Policy,25(3): 344-367.

Fratesi,U. and Rodríguez-Pose,A.,2016,“The Crisis and Regional Employment in Europe: What Role for Sheltered Economies?”,Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9(1): 33-57.

Ganong,P. and Shoag,D. ,2017,“Why has Regional Income Convergence in the U.S. Declined?”,Journal of Urban Economics,102: 76-90.

Glaeser,E.L. and Gottlieb,J.D.,2008, “The Economics of Place-Making Policies”, NBER Working Paper, No. 14373.

Glaeser,E.L.,2012,“The Challenge of Urban Policy”. Journal of Policy Analysis and Management, 31(1): 111-122.

Glaeser,E.L.,2011,“Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier”,New York: Penguin Press.

Gordon,T.,2018,“Harnessing the U.S. Intergovernmental Grant System for Place-Based Assistance in Recession and Recovery”,‘Place-Based Policies for Shared Economic Growth,Hamilton Project, Brookings.

Hardy,B.L., Logan,T.D. and Parman,J.,2018,“The Historical Role of Race and Policy for Regional Inequality”, Place-Based Policies for Shared Economic Growth, Washington:Brookings Institution Press.

Hellerstein,J. K., McInerney,M., Neumark,D.,2011,“Neighbors and Coworkers: The Importance of Residential Labor Market Networks”,Journal of Labor Economics,29(4): 659-695.

Hsieh,C.T. and Klenow,P.J.,2009,“Misallocation and manufacturing TFP in China and India”, The Quarterly Journal of Economics, 124(4): 1403-1448.

Johnson,J. E. and Kleiner M. M., 2020,“Is Occupational Licensing a Barrier to Interstate Migration?”, American Economic Journal: Economic Policy, 12(3): 347-373.

Kline,P. and Moretti,E.,2014a,“People, Places, and Public Policy: Some Simple Welfare Economics of Local Economic Development Programs”, Annual Review of Economics, 6(1): 629-662.

Kline,P. and Moretti,E.,2014b, “Local Economic Development, Agglomeration Economies, and the Big Push: 100 Years of Evidence from the Tennessee Valley Authority”,The Quarterly Journal of Economics,129(1): 275-331.

Lee,N.,Morris,K. and Kemeny,T.,2018,“Immobility and the Brexit Vote”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1): 143-163.

Lipietz, A.,1980, “The Structuration of Space, the Problem of Land, and Spatial Policy”, Regions in crisis, London: Croom Helm.

McCann,P.,2016, The UK Regional-National Economic Problem: Geography, Globalisation and Governance, London: Routledge Press.

Moretti,E.,2012, The New Geography of Jobs, New York: Houghton Mifflin Harcourt Press.

Mudde, C. and Kaltwasser, C. R., 2012, Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy? , Cambridge: Cambridge University Press.

Neumark ,D. and Simpson,H.,2015, “Place-Based Policies”,Handbook of Regional and Urban Economics, Elsevier, 5: 1197-1287.

Rodríguez-Pose, A.,2018,“The Revenge of the Places that Dont Matter (and what to do about it)”,Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 11(1): 189-209.

Rosenstein-Rodan,P.N.,1943,“Problems of Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe”, The Economic Journal, 53(210/211): 202-211.

Sampson, R.J., 2012, Great American City: Chicago and the Enduring Neighborhood Effect, Chicago: University of Chicago Press.

Sharma,C. K.,2017, “A Situational Theory of Pork-Barrel Politics: The Shifting Logic of Discretionary Allocations in India”, India Review, 16(1): 14-41.

Sundquist, J. L. and Mields, H.,1980, Regional Growth Policy in the United States, Washington: Brookings Institution.

Change of Economic Thoughts,

the Evolution of U.S. Regional Policy and Spatial Imbalance Trap

Nian Meng

Abstract: From the perspective of the development process of the regional economy in the United States, under the influence of different economic thoughts, the formulation and implementation of the regional policy in the United States has also gone through the process of market mechanism bias, government-led intervention bias and then market mechanism bias, and it has always been unable to find the balance point between government intervention and market dominance. As the development gap between regions has not been completely resolved for a long time, the issue of the regional gap in the United States is gradually expanding from the economic field to the political field. Each region is going its own way in the economic, social and political fields, falling into the trap of spatial imbalance, which has made the United States pay a heavy price. As a result, some regional economists in the United States began to rethink on the effectiveness of the "new" regional policy, which is mainly based on the "people-based" policy and supplemented by the modern "place-based" policy under the guidance of the trend of neo-liberalism. In order to avoid China falling into the "spatial imbalance trap" and stepping into the "follow-up" of the United States due to the large development gap between regions, this paper summarizes the characteristics and main problems of its regional policy from the perspective of expounding the impact of the change of economic thoughts on the evolution of American regional policy, and puts forward the enlightenment to China on this basis.

Keywords: Change of Economic Thoughts; Spatial Imbalance Trap; Regional Policy

(責任编辑:徐久香)