资本有机构成深化与绿色全要素生产率增长:基于2004—2019年中国地级及以上城市的实证研究

2023-07-12徐永慧赵燕邓格致

徐永慧 赵燕 邓格致

摘 要:绿色全要素生产率增长是实现高质量发展的重要标识。现有研究从多个维度对绿色全要素生产率增长展开了诱因识别,其中较少的研究是在马克思政治经济学范式下展开。绿色全要素生产率增长主要源于技术进步和资源配置潜力,在马克思资本有机构成理论下,意味着资本有机构成深化是影响绿色全要素生产率增长的关键变量。文章首先从理论上解构资本有机构成深化与绿色全要素生产率增长之间的经济逻辑,进而利用2004—2019年中国地级及以上城市的市辖区数据进行实证研究。研究发现:资本有机构成深化形成了绿色全要素生产率增长的关键诱因,这一结论通过了格兰杰因果分析、工业企业口径下的再检验等多重稳健性检验。异质性分析显示,在新常态以来中国经济增长模式的转换下,资本有机构成深化对绿色全要素生产率增长的边际效应得到了强化。进一步的机制研究显示,静态视角下资本有机构成深化主要通过优化资源配置效率推动绿色全要素生产率增长;动态视角下,与禀赋结构相偏离的资本有机构成深化使得要素无法得到有效利用,此种“错位”也引导着资本有机构成不断地自我調整,诱使企业和社会内生出技术进步以矫正要素配置扭曲状态。文章所得研究结论能够为中国政府在“十四五”乃至更长时期内推动高质量发展提供政策启示。

关键词:资本有机构成 绿色全要素生产率 资源配置效率 技术进步

DOI:10.19592/j.cnki.scje.401221

JEL分类号:E11,O11,O33 中图分类号:F0-0

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2023)06 - 122 - 20

一、引言

十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,并规定了高质量发展的核心内容,其中,创新发展是高质量发展的第一动力,绿色发展是高质量发展的内在要求(洪银兴,2019)。2017年中共十九大明确指出中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,而“推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率”是实现高质量发展的持续性动力源泉,是推动经济从“粗放式增长”转向“集约式增长”的重要驱动力量。绿色全要素生产率兼顾技术进步与生态财富,是判断一个国家或地区能否实现高质量、长期可持续发展的重要依据。绿色全要素生产率增长的动力来源于两个方面:一是技术进步或创新,二是当前技术水平下的资源配置潜力(Prescott,1998;蔡昉,2017;逯进、李婷婷,2021;戴魁早、骆莙函,2022;汪彬等,2022)。技术进步和资源配置效率的提升与资本配置结构及资本配置的动态变化高度相关,即意味着在马克思资本有机构成理论视角下,物质生产资料和活劳动力的配置结构及其变迁方式是影响绿色全要素生产率增长的关键变量。资本有机构成是由技术构成决定的并反映技术构成变化的资本价值构成,表达式为[C/V]1,具体分析,技术给定的情况下,投入到生产过程中的物质生产资料和活劳动力要素的数量比例固定从而二者的相对价值([C/V])也随之确定。伴随着扩大再生产,资本积累推动技术进步,引发资本有机构成深化。虽然资本有机构成深化是由技术推动的,但是它兼具技术进步和资源配置效率提升两重含义。具体来说,资本积累和扩大再生产首先表现在以新设备采购等形式出现的从边际上改变企业的资本有机构成,进而,随着技术的进步,企业逐渐淘汰旧设备和改进生产工艺的过程就是资本有机构成深化的过程。在资本深化过程中,每一次资本循环起点上的要素禀赋优势都会发生些许变化,变化了的禀赋结构与原有技术的偏离又内生出新技术,物质资料与活劳动适应新技术便有了新的配置结构,而这一再生产过程中的禀赋结构动态调整过程即是资源配置效率提高的过程。这意味着,扩大再生产过程伴随的资本有机构成深化既包括了技术进步,同时也包括了配置效率,从而势必与绿色全要素生产率增长有着联系。那么,城市绿色全要素生产率变化的上升趋势和资本有机构成的深化趋势是否存在着统计意义上的真实关联呢?这种关联的内在作用机制又如何?新常态以来(2015—2019年),伴随着服务业比重的持续上升,中国城市资本有机构成出现了深化速度放缓甚至“逆深化”的特征事实,这种趋势特征是否对资本有机构成深化和城市绿色全要素生产率增长之间的可能关系带来了异质性呢?本文将围绕以上问题展开严格的理论和实证研究。

已有大量学者对城市绿色全要素生产率增长展开诱因识别,包括环境规制(赵明亮等,2020;何凌云、祁晓凤,2022)、产业结构变化(Xia and Xu, 2020;逯进、李婷婷,2021;王兵等,2022)、数字经济与智慧城市政策(周晓辉等,2021;Wang et al.,2022;湛泳、李珊,2022)、产业比较优势(Xu and Deng,2022),等等。但少有学者从马克思资本有机构成的理论视角去考察,在现有的少数研究中,值得提及的是,曾尔曼(2011)结合新古典数理分析技术和马克思生产函数理论体系,推导出了改进的全要素生产率。陈柏成(2014)核算了2003—2009年中国省际的马克思全要素生产率,发现马克思全要素生产率和资本弹性系数呈反向关系,暗含资本有机构成和全要素生产率的正向关系。钱龙(2018)基于中国地级市工业数据发现资本深化形成了城市绿色经济效率提升的重要手段,但对资本积累相对有限的小城市并不明显。刘维军(2020)发现在不同资本深化程度下环境规制强化对工业行业绿色全要素生产率存在非线性的效应。郑明贵等(2022)发现因产能过剩,资本深化对资源型企业的全要素生产率有抑制效应,而在农业领域资本深化对全要素生产率有提升效应(任健华、雷宏振,2022)。

整体来看,目前在马克思资本有机构成理论视角下以绿色全要素生产率增长为核心分析目标的文献并不多,相比于现有研究,本文的可能边际贡献在于:(1)突出了资本有机构成深化这一概念,深入探讨其与绿色全要素生产率增长之间的内在“因果逻辑律”和具体作用机制;(2)把资本有机构成这个政治经济学概念量纲化,采用中国地级及以上城市数据进行严格的实证检验。借助资本有机构成这一关键分析变量,本文拟为绿色全要素生产率增长研究补充一个新颖的马克思政治经济学分析视角,推进相关研究进展。

二、理论分析与研究假说

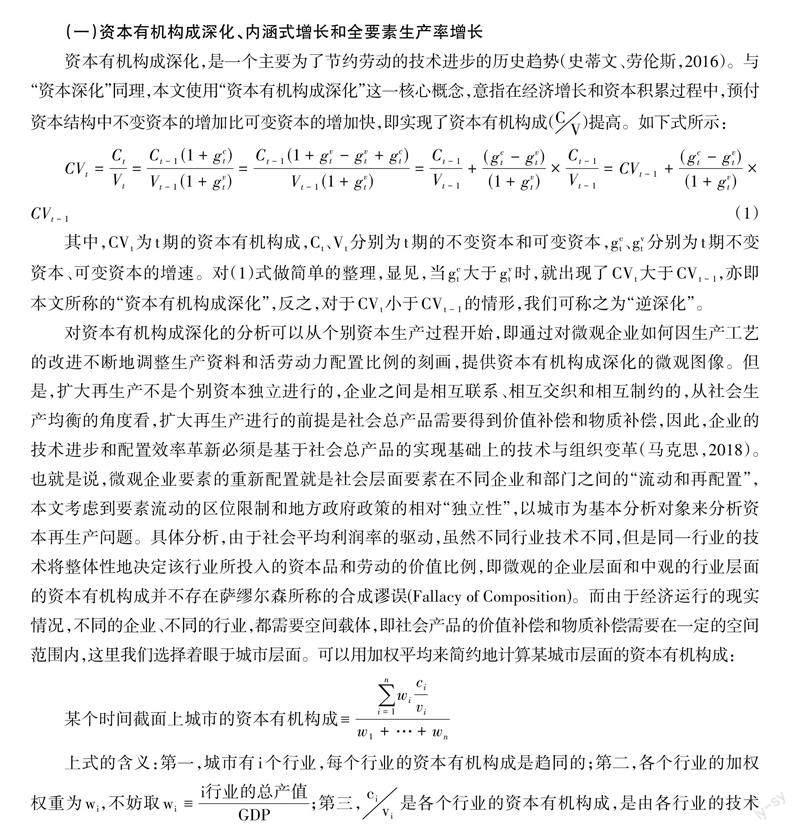

(一)资本有机构成深化、内涵式增长和全要素生产率增长

对资本有机构成深化的分析可以从个别资本生产过程开始,即通过对微观企业如何因生产工艺的改进不断地调整生产资料和活劳动力配置比例的刻画,提供资本有机构成深化的微观图像。但是,扩大再生产不是个别资本独立进行的,企业之间是相互联系、相互交织和相互制约的,从社会生产均衡的角度看,扩大再生产进行的前提是社会总产品需要得到价值补偿和物质补偿,因此,企业的技术进步和配置效率革新必须是基于社会总产品的实现基础上的技术与组织变革(马克思,2018)。也就是说,微观企业要素的重新配置就是社会层面要素在不同企业和部门之间的“流动和再配置”,本文考虑到要素流动的区位限制和地方政府政策的相对“独立性”,以城市为基本分析对象来分析资本再生产问题。具体分析,由于社会平均利润率的驱动,虽然不同行业技术不同,但是同一行业的技术将整体性地决定该行业所投入的资本品和劳动的价值比例,即微观的企业层面和中观的行业层面的资本有机构成并不存在萨缪尔森所称的合成谬误(Fallacy of Composition)。而由于经济运行的现实情况,不同的企业、不同的行业,都需要空间载体,即社会产品的价值补偿和物质补偿需要在一定的空间范围内,这里我们选择着眼于城市层面。可以用加权平均来简约地计算某城市层面的资本有机构成:

第三,[civi]是各个行业的资本有机构成,是由各行业的技术水平决定的。[ci和vi]分别是i行业投入的资本要素货币总额和劳动要素的货币总额。因此,企业和行业层面的资本有机构成通过加权汇总即可得到整体社会层面的资本有机构成。从而,我们在资本有机构成和绿色全要素生产率增长的关系分析中,可从微观层面上升到中观和宏观维度的经济运行,即把微观企业的扩大再生产和资本积累“归纳合成”到城市层面的社会资本。

如前文所述,社会资本首先按给定技术,即给定的资本有机构成从事生产经营活动。在每個生产周期,获得正利润的社会资本将按一定的资本有机构成把它所得到的利润中的一部分用于扩大再生产,当资本有机构成不变时,这将是一个外延式的增长过程。由于市场竞争的存在,扩大再生产和资本积累就必然包含着技术进步和按照市场要求对稀缺资源加以调节的过程,资本、土地、劳动等要素禀赋结构和相对价格将在新的生产资本循环中出现实质性改变,如果此时不采用新技术,社会资本仍按原来的资本有机构成配置投入要素,必然出现技术所允许的要素配置结构与资本所面临的现实要素禀赋结构的“错位”,此时要素禀赋得不到充分利用。这刻画了由扩大再生产和资本积累引致的技术进步及其所带来的资本有机构成的“自我革新”,即资本积累被理解为经济的技术和生产组织的彻底变革(史蒂文、劳伦斯,2016),而资本积累和“技术-组织”变革持续以螺旋上升的方式推进,此时的经济增长就不仅仅是外延式增长,更是由技术创新和效率提升带来的内涵式增长1。在新古典的索洛增长核算方程下,技术进步和要素配置效率提升的过程就是全要素生产率的增长过程。

由此来看,马克思范式下的资本有机构成深化和新古典增长理论中的全要素生产率增长之间存在必然性的“因果逻辑律”。而全要素生产率分析与绿色全要素生产率分析在上述理论逻辑上并无本质不同,如果将如污染物产量等环境因素纳入全要素生产率的分析框架中,这种全要素生产率就是生产率研究中的“绿色全要素生产率”。具体逻辑框架如图1所示。

(二)进一步分析:引入环境约束

环境约束问题在很大程度上有赖于绿色技术创新2,即在上述技术创新过程中,加入了对绿色技术的需求和选择。一般来看,绿色技术虽然具有一定的公共品属性,但其拥有两个将其“外部性”内部化的动力:一是政府的环境规制政策和研发成果保护政策(Krugman,2010),这从供给侧方面引导着企业的技术选择,即使得资本有机构成深化的方向是偏向绿色技术的,由此会改变要素配置的比例和配置效率,从而进一步影响了城市的绿色全要素生产率;二是消费者对绿色高质量产品的自发需求选择(宫本泽一,2004),随着资本积累和扩大再生产,城乡居民的人均收入也不断提高,对各类产品的不同的需求收入弹性将使得人们对采用更复杂技术、质量更高的产品需求增加得更为强烈(Verspagen,1993;Robert and Guillaume,2012),诱致社会选择的新技术倾向于具备更多的绿色环保属性1,这从需求侧方面引导企业生产行为和技术选择,也由此改变了要素的配置,进而从绿色技术进步和配置效率两个方面影响了城市的绿色全要素生产率增长。一般来说,只有当经济发展到一定水平,以上两个动力的发挥才足以将绿色技术的“外部性”内部化。本文认为环境约束的纳入,使得资本有机构成深化对绿色全要素生产率增长的效应相当程度上取决于经济发展阶段,也即随着中国经济增长模式由要素驱动向效率、创新驱动转换,资本有机构成深化对绿色全要素生产率增长的边际效应会得到强化2。

基于上述理论分析,本文提出以下待验证的研究假说:

H1:资本有机构成深化形成了绿色全要素生产率增长的关键诱因。

H2:随经济发展阶段攀升,资本有机构成深化对绿色全要素生产率增长的边际效应会得到强化。

三、模型设计和数据说明

(一)基准模型设定

本文以中国地级及以上城市数据对以上研究假说进行实证检验。

设定以下基准面板双向固定效应计量模型3:

(二)变量选取和数据说明

研究样本和数据主要来自2004—2020年的《中国城市统计年鉴》。剔除缺失数据较多或数据趋势不明从而难以进行插补的部分地级及以上城市样本,最终确定的研究样本为264个地级及以上城市。此外,由于相比于2003—2016年,2017年-2019年部分城市的污染排放数据缺失较多且难以插补,本文将这些城市在2017—2019年记为存在完全数据缺失。1主要变量选取如下。

1.关键被解释变量:城市绿色全要素生产率增长

上述计量模型中的关键被解释变量为城市绿色全要素生产率变化(GTFP)。目前主流前沿技术分析方法中的数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)和随机前沿分析(Stochastic Frontier Analysis,SFA)都可以得到绿色全要素生产率变化及其分解项,其中DEA为非参数方法,不需要考虑生产函数的形式,相比于随机前沿分析,具备避免模型误设、方法简洁、构成项易于分解和展开经济解读以及能更好地处理包括污染数据的多产出情形的诸多优点,因此本文选择以DEA来核算城市GTFP。具体而言,本文在可变规模报酬情形下,选择基于非径向、非角度的SBM方向性距离函数的Malmquist-Luenberger指数(简记为SBM-ML)反映城市绿色全要素生产率变化2。

2.核心解释变量和控制变量

(1)参考樊勇等(2017)对资本有机构成的计算方法,以表1中的各城市固定资本存量(万元,2005年为基期)衡量不变资本,以城市所有就业人员工资总额(万元,2005年为基期)衡量可变资本。后者的计算方法是以在岗职工平均工资(元/人)乘以城镇所有就业人员(万人)1。从而得到:

资本有机构成(CV)=不变资本/可变资本=固定资本存量/就业人员工资总额

(2)由于按照马克思的原意,资本有机构成更准确的说是生产资料消耗和劳动力消耗的比例(孔祥智等,2018)。本文由规模以上工业企业的固定资产合计(万元)、流动资产合计(万元)得到生产资料消耗2,由在岗职工工资总额(万元)得到劳动力消耗,进一步构建如下工业企业口径下的资本有机构成指标3:

资本有机构成(CVqy)=生产资料消耗/劳动力消耗=(固定资产折旧+流动资产)/在岗职工工资总额

由于相比于市辖区口径下的CV,市辖区工业企业口径下的CVqy更为狭窄,本文将以前者为关键解释变量,以后者做稳健性检验。

(3)控制變量则依据经验研究或者说对现有文献的综述,以及数据可得性,选取城市规模、教育、研发、人均收入水平这四个变量4。

具体的变量定义和数据来源见表2。

(三)描述性统计分析

(1)表3提供了关键自变量间的相关系数和相应的方差膨胀因子(Variance Inflation Factors,VIF)。显见,变量之间的相关系数绝对值均低于0.6,处于潘省初(2013)提出的0.8临界值范围内1;VIF值均低于2,基于经验规则,最大的VIF不超过10,则不必担心多重共线性(陈强,2014)。从而我们认为变量之间的相关性不会带来严重的多重共线性问题2。

(2)本文在图2给出两个城市资本有机构成指标的时间趋势图。显见,市辖区口径的资本有机构成(CV)的水平值始终高于工业企业口径下的资本有机构成(CVqy),一个重要原因是在岗职工工资总额(万元)高估了工业企业的劳动力消耗,但由于难以从总工资中剥离出工业企业对应的工资额度,而工业企业吸纳了大部分的在岗职工,本文仅对此这样处理。在这种情形下对二者水平差距的变化的分析更为有意义。本文发现2010年之前二者的水平差距保持稳定,之后逐渐拉大。这可能意味着前一阶段整个社会的技术进步、产业结构调整和生产方式变革主要在工业领域,也即工业领域的资本有机构成在很大程度上决定着整个社会生产方式演进的整体进展,从而CVqy和CV两个指标的变化趋势保持一致;2010年之后社会主导产业结构转型,生产性资本逐渐向服务业领域扩张,第二产业投资率降低,两个资本有机构成指标的差距逐渐拉大,这在最开始还是处于量变阶段,到了2013年这种量变逐渐形成了质变,表现为市辖区口径的CV仍然呈上升态势而市辖区工业企业口径下的CVqy持续呈下降态势。显然新常态以来的CVqy呈现出更为明显的逆深化态势。

(3)本文在图3给出了GTFP和lnCV的分仓散点图和拟合曲线1,可以判断城市资本有机构成深化和绿色全要素生产率增长之间呈现出明显的正向关系。对二者统计意义上的关联以及真实因果关系的严谨判断将在接下来的部分四展开。

四、实证研究结果

(一)基准回归结果

表4中的模型(1)-(2)给出了资本有机构成深化对绿色全要素生产率增长的基准回归结果,在5%的显著性水平下城市lnCV对城市GTFP的影响系数均显著为正。这说明在本文研究期间,资本有机构成深化形成了城市绿色全要素生产率增长的关键诱因之一,研究假说H1得到验证。

同时,本文还在模型(3)、(4)中以城市传统全要素生产率增长(TFP)替换城市绿色全要素生产率增长(GTFP),得出的估计结果同样证实了部分二的理论分析。对表4中的系数估计值进行比较分析,可以发现资本有机构成对GTFP的影响系数要大于TFP,原因在于绿色生态本身同样属于资源禀赋,GTFP涵盖了包括绿色生态在内的更多信息,更能准确地反映根源于资源禀赋的经济增长绩效。这一对比也意味着现阶段不考虑环境改善绩效会低估生产率的增长程度,从而本文选择以绿色全要素生产率作为核心变量的确在当下更具有实践意义。

就模型(1)-(4)的设定而言,①控制变量的系数估计值的符号基本均符合预期。城市规模对GTFP的影响显著为正,因为城区人口多反映出城市存在区位、物质资本、政策利好等诸多优势,因而能够吸引人口集聚,这会带来更充分的专业化分工,产业发展的交易成本相对也会更低。教育、研发和人均收入的系数估计值也均为正,符合经济学直觉。②控制变量是否纳入并不影响核心解释变量的显著性。但是相比于模型(1)和(3),模型(2)和(4)中资本有机构成的系数估计值均分别有所下降,这说明不纳入控制变量情形下,有可能将部分控制变量对城市GTFP和TFP的影响归到资本有机构成,从而高估lnCV的系数估计值。③ F检验显示所有模型均是整体统计上显著的,以拉格朗日乘子检验、过度约束检验和似然比检验进行模型选择,检验结果均支持建立双向面板固定效应模型。1

(二)异质性分析

鉴于图1的描述性统计分析,中国城市资本有机构成自新常态以来出现了深化速度放缓甚至逆深化的趋势特征。本文首先2014年为节点进行分时期估计2,表5中的模型(1)和(2)显示,新常态以来资本有机构成深化对绿色全要素生产率增长的边际效应得到了明显提升。鉴于分时期回归过程不得不丢弃部分样本,可能会影响到估计有效性,本文进一步以2014年为节点构建阶段虚拟变量(dummystage)3,在表5中的模型(3)纳入资本有机构成和阶段虚拟变量的交互项(lnCV×dummystage)。模型(3)估计结果显示,2004—2014年间资本有机构成对城市GTFP的影响系数估计值为0.088,2015—2019年间的资本有机构成对城市GTFP的影响系数估计值为(0.088+0.025)。这就证实了假说H2。

尽管新常态以来中国城市资本有机构成的深化速度放缓,但经济增长模式的转换促使其对绿色全要素生产率增长的边际效应得到了强化。究其原因,随着新常态以来一系列调结构的宏观经济政策(如供给侧结构性改革、“三去一降一补”等等)的推进,禀赋结构的质变和市场需求导向促使微观企业和整个经济社会的技术选择更大程度上为提质增效、绿色环保的。这一发现也意味着盲目增加不变资本、深化资本有机构成亦是不可取的,经济发展水平达到一定阶段后,可变资本的相对增加带来的居民收入提升以及对高质量产品的有效需求,将引导微观企业和经济社会的绿色技术选择,强化资本有机构成深化对绿色全要素生产率增长的边际效应,从而使得绿色全要素生产率仍能保持一定的增速。这对于“十四五”期间的要素收入分配、促进共同富裕和经济高质量发展均有着重要借鉴意义。

(三)稳健性检验

1.格兰杰因果关系分析

在进行因果分析之前,首先要对GTFP和lnCV两个变量的平稳性进行检验。由于本文的样本属于短面板,适用于Harris-Tzavalis单位根检验(要求平衡面板、不允许不同的自回归系数)、Im-Pesaran-Shin单位根检验(允许非平衡面板、允许不同的自回归系数)。两种单位根检验结果均拒绝面板存在单位根的原假设1,从而可以直接对两个变量进行面板格兰杰因果分析。面板格兰杰检验结果显示(见表6),资本有机构成深化是中国城市绿色全要素生产率增长的格兰杰原因,但反之则不成立。这意味着,可能存在的逆向因果关系并不构成本文实证研究中的关键干扰问题。

2.处理潜在的内生性问题

为了缓解潜在的内生性问题,本文以面板固定效应工具变量法来重新估计资本有机构成对城市绿色全要素生产率增长的效应,即先对固定效应模型进行一阶差分,再使用工具变量进行两步最优GMM估计(two-step efficient generalized method of moments,gmm2s)。工具变量的选择借鉴Bartik(2009),构建“Bartik instrument”,具体如下所示:

其中,i表示城市(1,2…,264),[CVt]为t期所有城市资本有机构成的算术平均值。该工具变量模拟了在相同的发展趋势下,各城市资本有机构成的预期值。

估计结果如表7所示。显见,无论是否纳入控制变量,相应的Kleibergen-Paap rk LM 统计量和Kleibergen-Paap rk Wald F统计量均显示1,模型不存在不可识别问题,且在15%的显著性水平下可以认为均不存在弱工具变量问题。第二阶段回归结果均显示核心解释变量对因变量的正效应在统计上显著,从而在考虑了潜在的内生性问题后,假说H1仍然稳健。

3.更换核心解释变量:工业企业口径下的再检验

相比于社会整体层面的CV,CVqy的针对对象和范围为规模以上工业企业。由表8中的模型(1)和(2)可见,工业企业口径下的再检验进一步验证了资本有机构成深化是城市绿色全要素生产率增长的重要诱因。但模型(3)和(4)显示的时期异质性则与表5不同,此时交互项的系数估计值为负意味着2015—2019年间工业领域的CVqy对GTFP的正效应开始下降甚或转为负效应,这种不一致性不难理解,因为社会产业结构的转型导致工业领域的CVqy开始与社会整体层面的CV演进趋势相悖(见图1)。

五、进一步的机制分析

以上从理论和实证层面澄清了资本有机构成深化和绿色全要素生产率增长之间的“因果律”。接下来的问题是,2004—2019年间中国城市资本有机构成深化作用于绿色全要素生产率增长的具体机制是什么?鉴于Prescott(1998)和蔡昉(2017)等学者识别出的(绿色)全要素生产率增长的来源,本文借鉴苏治、徐淑丹(2015)等学者的做法,以绿色全要素生产率变化的分解项来反映技术进步和资源配置效率,通过比较分析资本有机构成如何影响城市GTFP的分解项来剖开具体的作用机制。

在Ray and Desli (1997)和Zofio (2007) 的生产率分解框架下,SBM-ML指数和分解项之间存在如下关系:

SBM-ML指数=技术进步×技术效率=(纯技术进步×技术规模)×(纯技术效率×规模效率)

其中,技术进步(Technical Change,TC)、技术效率(Efficiency Change,EC)分别衡量了生产率变化中来自技术进步、资源配置效率变化的成分1。可变规模报酬下,ML指数两项分解得到的TC和EC可能包括规模效应,Ray and Desli (1997)和Zofio (2007) 的分解方法则将规模变化对生产率的影响(包括规模效率和技术规模)剥离出来得到纯技术进步(Pure Technical Change, PTC)和纯技术效率(Pure Efficiency Change, PEC)。本文擬以纯技术效率和纯技术进步做中介变量1。

(一)静态视角下的机制分析

Iacobucci et al.(2007)、Zhao et al.(2010)等学者证明了相比于回归分析,结构方程模型(Structural Equation Model,SEM)提供了进行中介效应分析的最佳框架,尤其是对于多重中介效应模型,采用单一中介变量模型分别检验有可能因忽略其他中介变量而导致参数估计偏误。本文首先构建一元链式多重中介效应模型如下2:

表9给出结构方程模型的估计结果,表10给出基于标准化系数估计值计算的中介效应及其与直接效应(0.01)的比例。显见,资本有机构成深化主要通过资源配置效率这一机制推动城市绿色全要素生产率增长3,这一中介效应是直接效应的4.1倍,且远高于其他路径下的中介效应;技术前沿扩张也会起到显著中介作用但其中介效应要小于前者,而且由于短期中技术进步对资源配置带来的“创造性破坏”4,进一步减弱了资本有机构成深化以技术进步做中介机制对GTFP的正效应。这一结论凸显了生产关系对生产率增长的重要作用,正如朱方明、刘丸源(2019)做出的理论研判:马克思经济发展理论下经济增长的机制主要是经济关系而非自然关系。

(二)动态视角下的机制分析

本文首先构建由原先的技术决定的、与当期要素禀赋结构不匹配的资本有机构成指标([lnCVkt]),具体是取资本有机构成指标([lnCVt])的1到k期滞后项的算数均值1,如下所示:

中,k为滞后阶数(取值1,2,3,……)。理论上,随着k的值提高,[lnCVkt]会越发偏离当期的最优资本有机构成和禀赋特征。本文的研究时期为16年(2004—2019年),在足以观察偏离禀赋特征的资本有机构成对当下资源配置效率和技术进步的作用方式以及保留足够多的样本观测值之间权衡,不妨将其k取值1-5。

以[lnCVkit]为核心解释变量,以资源配置效率和技术进步分别为被解释变量,构建面板双向固定效应模型。表11显示,[lnCVk]对纯技术进步(PTC)有着正效应。也就是说早期的资本的动态积累和禀赋结构的变化促使企业不断进行新旧技术替换,以保持技术决定的要素投入数量比和随禀赋变化的比较成本优势相匹配,其最终效果表现为推动实现了当期生产前沿的扩张。相比较而言,[lnCVk]则对纯技术效率(PEC)有负效应,因为资本有机构成允许的要素投入比例和企业面临的现实的要素禀赋结构和比较成本优势不匹配,这必然使得要素得不到有效利用。此种偏离禀赋结构的资本有机构成([lnCVk])会在何种方向影响当前生产方式下能够实现的GTFP,则取决于其对资源配置扭曲和内生技术进步的综合影响,本样本下发现这种综合影响在统计上均表现为不再显著,且随着偏离程度增加(k值增大),[lnCVk]对当期GTFP的影响方向由正变为负1。

以上展示了往期资本有机构成的动态变化对当期资源配置效率和技术进步的影响。本文进一步以脉冲响应函数图展示当期资本有机构成的动态变化对未来时期资源配置效率和技术进步的冲击2,以做一个互补性检验。由图4-1、图4-2可见,当期资本有机构成深化对未来时期的资源配置效率有负向冲击、对技术进步有着正向冲击,这种冲击均是在第一期最高、之后逐渐弱化。综合表11和图4-1、图4-2,本文认为,资本有机构成与要素禀赋结构的“错位”,或者说技术所允许的要素投入结构与要素禀赋结构决定的成本比较优势相背离,会使得企业无法有效利用现有资源。这种情形下,企业对利润最大化的追求将内生出技术进步,以促使要素投入结构和要素的成本比较优势相匹配,矫正资源配置扭曲的状态。这也恰好证实了部分二的理论阐释。

六、結论与启示

现实中不同的禀赋特征、资本有机构成和产业状态形成了不同水平的竞争优势,从而决定了城市的绿色全要素生产率。本文从马克思政治经济学范式下对此展开研究,首先从理论上解构资本有机构成深化与绿色全要素生产率增长之间的经济逻辑,进而利用2004—2019年中国264个地级及以上城市的市辖区数据进行实证检验。主要结论如下:第一,证实了资本有机构成深化形成了城市绿色全要素生产率增长的关键诱因,这一研究结论通过了格兰杰因果分析、工业企业口径下的再检验、解决内生性问题等多重稳健性检验。第二,时期异质性分析显示,资本有机构成深化对城市绿色全要素生产率增长的影响在新常态以来进一步强化,因为随着经济增长模式转换,禀赋结构的质变和市场需求导向诱使微观企业和整个经济社会内生出的技术选择更大程度上是导向高质量发展的。第三,具体的机制研究发现,静态视角下资本有机构成深化主要通过优化资源配置效率这一机制推动城市绿色全要素生产率增长。动态视角下持续的资本积累将使得资本有机构成与禀赋结构发生“错位”从而无法发挥绿色全要素生产率增长效应,具体而言,这种“错位”使得要素无法得到有效利用,与此同时,对利润最大化的追求诱使微观企业和整个经济社会逐渐内生出与禀赋结构更为匹配的技术进步,以矫正要素配置扭曲状态。

由此得出的政策启示在于:形成符合当地禀赋特征的资本有机构成是持续地提升城市绿色全要素生产率的关键举措,在这一过程中,更为关键的是要加强环境规制和产权保护,在推动经济社会全面绿色转型中才能实现高质量发展;持续完善要素市场化配置的体制机制,重点强化市场机制的价格信号作用,以促使微观企业和经济社会及时识别资源禀赋的变动并推动相应的技术进步,与此同时,弱化技术进步的“创造性破坏”效应的配套产业政策亦是有必要的;提高城市绿色全要素生产率增速不仅需要供给侧结构性改革,还需要优化要素收入分配和需求侧结构来引导微观企业和整个经济社会的绿色技术选择。

参考文献

蔡昉,2017,《读懂中国经济:大国拐点与转型路径》,北京:中信出版社。

陈柏成,2014,“马克思全要素生产率的应用”,《云南财经大学学报》,第4期,第3-9页。

陳强,2014,《高级计量经济学及Stata应用(第二版)》,北京:高等教育出版社。

戴魁早、骆莙函,2022,“环境规制、政府科技支持与工业绿色全要素生产率”,《统计研究》,第4期,第49-63页。

樊勇、席晓宇、陈飘飘,2017,“增值税改革、资本和资本有机构成:基于马克思主义政治经济学的视角”,《经济理论与经济管理》,第10期,第32-44页。

宫本泽一著,朴玉译,2004,《环境经济学》,北京:生活·读书·新知三联书店。

洪银兴,2019,“改革开放以来发展理念和相应的经济发展理论的演进——兼论高质量发展的理论渊源”,《经济学动态》,第8期,第10-20页。

何凌云、祁晓凤,2022,“环境规制与绿色全要素生产率——来自中国工业企业的证据”,《经济学动态》,第6期,第97-114页。

柯善咨、赵耀,2014,“产业结构、城市规模与中国城市生产率”,《经济研究》,第4期,第76-88+115页。

孔祥智、张琛、张效榕,2018,“要素禀赋变化与农业资本有机构成提高——对1978年以来中国农业发展路径的解释”,《管理世界》,第10期,第147-160页。

逯进、李婷婷,2021,“产业结构升级、技术创新与绿色全要素生产率——基于异质性视角的研究”,《中国人口科学》,第4期,第86-97+128页。

刘维军,2020,“环境规制对工业竞争力的非线性效应研究——基于资本深化与技术创新的视角”,《价格理论与实践》,第9期,第148-151页。

马克思,2018,《资本论(第二卷)》,北京:人民出版社。

潘省初,2013,《计量经济学中级教程(第二版)》,北京:清华大学出版社。

钱龙,2018,“中国城市绿色经济效率测度及影响因素的空间计量研究”,《经济问题探索》,第8期,第160-170页。

任健华、雷宏振,2022,“数字普惠金融、资本深化与农业全要素生产率”,《社会科学家》,第6期,第86-95页。

史蒂文·N. 杜尔劳夫、劳伦斯·E. 布卢姆,2016,《新帕尔格雷夫经济学大辞典(第二版)》,北京:经济科学出版社。

苏治、徐淑丹,2015,“中国技术进步与经济增长收敛性测度——基于创新与效率的视角”,《中国社会科学》,第7期,第4-25+205页。

汪彬、刘晓阳、李佳杰、陈洋毅,2022,“工业集聚、金融集聚对绿色全要素生产率的影响机制及空间效应研究”,《工业技术经济》,第8期,第126-133页。

王兵、王梦丹、杜敏哲,2022,“产业内部结构转换对绿色全要素生产率影响的实证研究”,《产经评论》,第2期,第69-85页。

徐春华,2017,“生产资料部类优先增长:理论逻辑与经验证据”,《经济学动态》,第2期,第25-36页。

徐淑丹,2017,“中国城市的资本存量估算和技术进步率:1992~2014年”,《管理世界》,第1期,第17-29+187页。

向晓梅、万陆、曹佳斌,2021,“科技革命的治理逻辑与社会主义市场经济体制完善路径”,《南方经济》,第9期,第1-10页。

周晓辉、刘莹莹、彭留英,2021,“数字经济发展与绿色全要素生产率提高”,《上海经济研究》,第12期,第51-63页。

郑明贵、董娟、钟昌标,2022,“资本深化对中国资源型企业全要素生产率的影响”,《资源科学》,第3期,第536-553页。

曾尔曼,2011,“从索洛余值到置盐定理:利润率递增的马克思经济学诠释”,《前沿科学(季刊)》,第4期,第78-85页。

湛泳、李珊,2022,“智慧城市建设、创业活力与经济高质量发展——基于绿色全要素生产率视角的分析”,《财经研究》,第1期,第4-18页。

赵明亮、刘芳毅、王欢、孙威,2020,“FDI、环境规制与黄河流域城市绿色全要素生产率”,《经济地理》,第4期,第38-47页。

中国经济增长前沿课题组,2014,“中国经济增长的低效率冲击与减速治理”,《经济研究》,第12期,第4-17+32页。

朱方明、刘丸源,2019,“马克思的经济发展理论与西方经济发展理论比较——兼论中国经济高质量发展的路径”,《政治经济学评论》,第1期,第54-72页。

Anscombe,F.J.,1973,“Graphs in Statistical Analysis”,The American Statistician,27(1):17-21.

Braun,E. and Wield,D.,1994,“Regulation as a Means for the Social Control of Technology”,Technology Analysis & Strategic Management,6(3):259-272.

Bartik,T.,2009,“How Do the Effects of Local Growth on Employment Rates Vary with Initial Labor Market Conditions?”,Policy Paper No.2009-005,W.E. Upjohn Institute for Economic Research.

Dumitrescu,E.I. and Christophe,H.,2012,“Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels”,Economic Modelling, 29(4):1450-1460.

Iacobucci,D., Saldanha,N. and Deng,X.,2007,“A Mediation on Mediation: Evidence That Structural Equation Models Perform Better Than Regressions”,Journal of Consumer Psychology,17(2):140-154.

Krugman,P.,2010,“Building a Green Economy”,New York Times,04-11.

Marshall,R.and Mariam,C.,2005,“Measurement of Capital Stocks,Consumption of Fixed Capital,and Capital Services”,Report on a Presentation to the Central American Ad Hoc Group on National Accounts.

Michael,S., 2013,“Binscatter: Stata Module To Generate Binned Scatterplots”,Statistical Software Components S457709, Boston College Department of Economics, revised 24 Nov 2013.

Prescott,E.C.,1998,“Needed: A Theory of total Factor Productivity”, International Economic Review,39(3):525-551.

Robert,D. and Guillaume,V.,2012,“A Quantitative Analysis of Chinas Structural Transformation”,Journal of Economic Dynamics & Control,36(1):119-135.

Ray,S. C. and Desli,E.,1997,“Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries: Comment,”American Economic Review, 87(5):1033-1039.

Verspagen, B.,1993,Uneven Growth between Interdependent Economies: An Evolutionary View on Technology Gaps,Trade and Growth,Maastricht: Universitaire PersMastricht.

Wang,K.L.,Pang,S.Q.,Zhang,F.Q.,Miao,Z. and Sun,H.P.,2022,“The Impact Assessment of Smart City Policy on Urban Green Total-Factor Productivity: Evidence from China”,Environmental Impact Assessment Review,94,106756.

Xia, F. and Xu, J.,2020,“Green Total Factor Productivity: A Re-Examination of Quality of Growth for Provinces in China”,China Economic Review,62,101454.

Xu,Y.H. and Deng,H.T.,2022,“Green Total Factor Productivity in Chinese Cities:Measurement and Causal Analysis within a New Structural Economics Framework”,Journal of Innovation & Knowledge,7(4),100235.

Zhao,X.,Lynch Jr, J. G. and Chen,Q.,2010,“Reconsidering Baron and Kenny: Myths and Truths about Mediation Analysis”,Journal of Consumer Research, 37(2):197-206.

Zofio,J.L.,2007,“Malmquist Productivity Index Decompositions: A Unifying Framework”,Applied Economics, 39(18):2371-2387.

Organic Composition of Capital Deepending and Green Total Factor Productivity Growth:An Empirical Study Based on Chinese Cities at Prefecture Level and Above from 2004 to 2019

Xu Yonghui Zhao Yan Deng Gezhi

Abstract:Green total factor productivity growth is an important marker for achieving quality development.Existing studies have developed the identification of causal factors for green total factor productivity growth in multiple dimensions, with fewer of them developed under the Marxian political economy paradigm.Green total factor productivity growth mainly stems from technological progress and resource allocation potential, and under Marx's theory of organic composition of capital, this implies that deepening of organic composition of capital is the key variable affecting green total factor productivity growth. This paper first theoretically deconstructs the economic logic between the deepening of organic composition of capital and green total factor productivity growth, and then conducts an empirical study using data for municipal districts of prefecturelevel and above cities in China from 2004 to 2019.It is found that the deepening of the organic composition of capital forms a key causal factor in green total factor productivity growth, and this finding passes multiple robustness tests such as Granger causality analysis and re-testing under the caliber of industrial firms. The heterogeneity analysis shows that the marginal effect of the deepening of the organic composition of capital on green total factor productivity growth has been reinforced in the context of the shift in China's economic growth model since the New-Normal.Further mechanistic studies show that deepening of the organic composition of capital in a static perspective drives green total factor productivity growth mainly through optimizing resource allocation efficiency.In a dynamic perspective, the deepening of the organic composition of capital that deviates from the endowment structure prevents the efficient use of factors, and this "misalignment" also leads to the continuous self-adjustment of the organic composition of capital, inducing enterprises and society to endogenize technological progress to correct the distortion of factor allocation.

The findings of this paper can provide policy insights for the Chinese government to promote high-quality development in the 14th Five-Year Plan period and beyond.The formation of organic composition of capital in line with the characteristics of local endowments is a key initiative to sustainably enhance green total factor productivity in cities;Continuously improving the mechanism for market-based allocation of factors, especially focusing on strengthening the role of market mechanisms in price signaling; Optimizing factor income distribution and demand-side structure to guide green technology choices of micro enterprises and the whole society.

With the key variable of organic composition of capital, this paper intends to add a novel perspective of Marxian political economy to the study of green total factor productivity growth,thus promoting the relevant research progress.Firstly,this paper highlights the concept of deepening the organic composition of capital, and explores in depth the inner "causal logic law" and specific mechanisms between organic composition of capital deepening and green total factor productivity growth; Secondly,this paper quantifies the political economy concept of organic composition of capital, and uses data from 264 Chinese cities at the prefecture level and above to conduct rigorous empirical tests for research hypotheses.

Keywords:Organic Composition of Capital;Green Total Factor Productivity; Resource Allocation Efficiency; Technological Progress

(責任编辑:谢淑娟)

* 徐永慧,广州航海学院航运经贸学院,E-mail:xuyonghui_nk@163.com,通讯地址:广东省广州市黄埔区红山三路101号,邮编:510725;赵燕,广州大学经济与统计学院,E-mail:ningxi.1121@163.com,通讯地址:广东省广州市番禺区大学城外环西路230号,邮编:510006;邓格致,香港科技大学公共政策学院,E-mail:gdeng@connect.ust.hk,通讯地址:香港九龙清水湾,邮编:999077。非常感 谢匿名审稿专家的宝贵意见,作者文责自负。

基金项目:本文受广东省哲学社会科学规划青年项目“广东省乡村振兴发展指标和政策优化路径研究”(GD21YYJ16)和国家社会科学基金重大攻关项目“全面建成小康社会背景下新型城乡关系研究”(17ZDA067)的资助。

1 这里C表示不变资本价值,V表示可变资本价值。

1 马克思在《资本论(第二卷)》第八章中明确指出:“如果生产场所扩大了,就是在外延上扩大;如果生产资料效率提高了,就是在内涵上扩大”。

2 减少环境污染、降低能源及原材料消耗的技术、工艺或产品可被统称为绿色技术(Braun and Wield,1994)。

1 当经济发展到一定水平后,客观上会要求消费资料部类以更快的速度增长以实现生产资料和消费资料两部类之间的必要比例得以满足(徐春华,2017)。这意味着马克思政治经济学视角下,随着经济发展,需求侧变化对企业和市场的导向作用将更为强烈。

2 但是这一特征,对不考虑环境约束的全要素生产率增长不一定是存在的。由于更为兼顾绿色生态,在更高的经济发展阶段社会选择的新技术可能在一定时期内牺牲了产出效率。

3 对面板数据可进行混合回归、随机效应估计、固定效应估计,因此存在模型选择问题。除了拉格朗日乘子检验、过度约束检验等统计检验方法,本文对双向固定效应模型的选择还有着现实考量,影响城市GTFP及其构成的因素中有一些随城市个体变化但不随时间变化或者随时间变化但不随城市个体变化的变量,前者如城市所处区位、自然环境,后者如国家整体经济发展战略、国外环境变化。相比于混合估计或者面板随机效应模型,采用双向固定效应模型可剔除这些难以观测变量的影响,从而更准确地捕获核心变量之间的真实关系。

1 因为MaxDEA软件在核算绿色全要素生产率变化时允许不同年份的样本有差异,但不允许存在缺失值。在核算关键解释变量——绿色全要素生产率变化时,本文实际采用的样本为在2003—2016年数据均完整的264个城市总样本,2017年、2018年、2019年完整数据相对更少一些的238、195个、195个城市样本。由于总样本一致,2017—2019年部分样本的被剔除并没有影响到对中国城市绿色全要素生产率增长的趋势研判,参见Xu and Deng(2022)对微量样本调整下城市GTFP核算结果的比较分析。

2 基于DEA方法得到的SBM-ML指数本质上反映了绿色全要素生产率的同比变化情况或者正增长、负增长情况(见表2),故可称之为绿色全要素生产率增长或变化。对于核算和分解SBM-ML指数的理论模型已经有很多文献进行介绍,在此不再赘述。

3 2003—2016年的全社会固定资产投资额数据来自历年《中国城市统计年鉴》,2017—2019年数据则从各省(市)的统计年鉴自行搜集。具体参见Xu and Deng(2022)。

1 首先将在岗职工平均工资额以省际城市居民消费价格指数(2005年=100)进行折算。城镇就业人员则包括城镇私营和个体从业人员以及城镇单位从业人员,即表1中的劳动指標。

2 由固定资产合计(万元)和折旧率得到固定资产折旧额(万元),折旧率取5%。

3 计算过程中采用的均是剔除物价变动的实际值。具体是,将固定资产合计(万元)以省际固定资产价格指数折算为实际值(2005年为基期),流动资产合计(万元)和在岗职工工资总额(万元)以省际城市居民消费价格指数折算为实际值(2005年为基期)。

4 对于以名义货币值为单位人均收入水平,利用上文得到的城市级别的地区生产总值平减指数(2005年为基期),将其折算为以2005年为基期的实际值。基于数据可得性,教育指标的构建采用全市口径。

1 潘省初(2013)指出,一般来说相关系数的绝对值高于0.8很可能存在多重共线性。

2 为避免多重共线性带来的可能干扰,下文具体估计过程中我们还比较了纳入控制变量、不纳入控制变量的计量模型估计结果(如下文的表4),结果进一步证实了以上基本判定。

1 在数据量较大的情况下,普通散点图过于拥挤,很难直观体现变量之间的关系,甚至会呈现出多种可能组合的情况(Anscombe,1973)。这时分仓散点图能更为清晰地展现变量之间的可能函数关系(Michael, 2013),其基本原理是将横轴分为样本量相同的仓(本文选取了20个),计算各仓内lnCV和GTFP的均值,绘制这些均值的散点图。

1 篇幅所限,本文并未给出相关检验结果,如感兴趣可向作者索取。

2 基于对图1的分析以及中国政府对“新常态”这一执政新理念的提出时点,取2014年为分界点。

3 阶段虚拟变量dummystage为0、1二值变量,即年份t处于2015—2019年间时,令dummystaget=1;否则,令dummystaget=0。

1 考虑到中国不同城市面临相同的宏观经济、制度等因素,可能存在截面相关,在检验过程中均通过减去截面均值来缓和截面相关性。同时城市绿色全要素生产率和资本有机构成指数存在明显的时间趋势,检验过程中均纳入时间趋势项。受篇幅所限,检验结果不再列出。

1 Kleibergen-Paap rk LM统计量对应不可识别检验,原假设支持不可识别;Kleibergen-Paap rk Wald F统计量对应弱工具变量检验,模型(1)的相应统计量值12.701、模型(2)的相应统计量值10.230均大于15%显著性水平下的Stock-Yogo临界值8.96,但小于10%显著性水平下的Stock-Yogo临界值16.38。

1 简而言之,TC反映了“最佳实践者”推动生产前沿面的外移幅度,EC反映了“落后者”向生产前沿面的移动幅度。

1 规模效应意味着在要素累积、生产规模扩张的过程中,由依附于投资和人力学习经验的“干中学”效应内生地引发生产率的提升。但“干中学”效应会随着技术差距的缩小而迅速下降,最终呈现出收益递减的特征。中国已经处于“干中学”效应递减的阶段(中国经济增长前沿课题组,2014),因此以剥离规模效应后的纯技术效率和纯技术进步做代理变量具有更多的现实政策意义。

2 之所以采用链式多重中介而非简单中介效应模型,即在模型(3-1)中纳入技术进步(PTC),是因为实际生产过程中的技术进步伴随着要素的重组以及相应的组织和制度变革等生产关系调整,对资源配置效率必然有着或正或负的直接影响(向晓梅等,2021)。但资源的重新配置并不必然的改变技术。

3 若不剥离规模效应,以TC和EC反映技术进步和资源配置效率,得到的主要结论仍是一致的。不同的地方在于中国城市生产中相对较低的规模效率会在一定程度上拉低资本有机构成以资源配置效率为中介机制的效应值。

4 在马克思主义视角下对技术进步或创新的“创造性破坏”效应的分析,可参见向晓梅等(2021)。

1 之所以取算术均值而非直接采用第k期滞后项([lnCVt?k]),是为了尽可能地平减单一年份的某些不确定性因素对资本有机构成的随机影响。

1 篇幅所限,这里不再给出。如感兴趣,可向作者索取。

2 分别对lnCV和PEC、lnCV和PTC建立面板VAR模型,具体设定是:以所有控制变量为外生变量,采用一阶滞后期,选择一阶差分方法剔除面板固定效应,设定稳健标准误。估计所得面板VAR系统均通过了平稳性检验,全部特征根值都落于单位圆内。篇幅所限,估计结果这里不再给出,感兴趣可向作者索取。