髌上与髌下入路髓内钉固定术治疗胫骨骨折患者的疗效对比

2023-07-11于涛马俊李春洪

于涛,马俊,李春洪

北京市昌平区医院骨科,北京 102200

胫骨骨折于临床骨科接诊患者中颇为常见,多以外界暴力作用于胫骨促使其发生骨折。因胫骨属人体下肢重要骨骼部分,出现骨折后,患者下肢运动功能及关节活动度将受到极大影响,且干扰患处微循环,促使患处出现肿胀、疼痛等情况[1]。手术方式治疗胫骨骨折,可使骨折处结构稳定快速恢复,在此基础上,减轻骨折对患侧下肢运动功能影响,有助于患者恢复。髓内钉固定术对于胫骨骨折有显著治疗作用,因属微创术式,其手术安全性较高,术后可使患者骨折胫骨得到有效固定[2-3]。髌上与髌下入路髓内钉固定术作为不同入路方式髓内钉固定术,二者在对患处实施处置期间,其操作方式略有不同,因此其功效、实施安全性等具有差异性[4-5]。为探究髌上与髌下入路髓内钉固定术对于胫骨骨折治疗功效,该次选取2017年1 月—2022年12 月北京市昌平区医院骨科70 例就诊胫骨骨折患者,对不同方式入路髓内钉固定术在胫骨骨折治疗中应用效果、安全性等开展分析,以此为临床胫骨骨折治疗中髓内钉固定术入路方式的选择提供参考。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院就诊的胫骨骨折患者70 例为研究对象,依据入院编号奇偶数划分为两组,常规组患者35 例中男18 例,女17 例;年龄47~67 岁,平均(53.45±3.55)岁;骨折至入院时间4~13 h,平均(7.45±1.05) h;骨折部位:左侧15 例,右侧20 例;受教育水平中初中及以下20 例,初中以上15 例。观察组35 例中男19 例,女16 例;年龄47~68 岁,平均(53.78±3.72)岁;骨折至入院时间4~12 h,平均(7.03±0.97) h;骨折部位:左侧16 例,右侧19 例;受教育水平:初中及以下21 例,初中以上者14 例。两组研究对象一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经过医院医学伦理委员会批准,纳入患者及家属均充分知情,同意参与。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①所有患者均明确诊断胫骨骨折(无移位骨折除外);②患者不合并存在先天性疾病或器质功能损伤;③患者生理状态稳定,可做自主配合,可耐受后续治疗。

排除标准:①胫骨骨折合并开放性创伤与骨折者;②伴重要脏器损伤者;③术前即发生下肢深静脉血栓者;④有精神疾病、认知功能不全者;⑤视听功能障碍,无法有效沟通者;⑥资料部分缺失者;⑦家属拒绝配合治疗者;⑧随访期间失联者。

1.3 方法

常规组开展髌下入路髓内钉固定术治疗。实施全身麻醉或椎管内麻醉,将患者置于仰卧位,常规消毒、铺无菌巾后将患肢置于小腿牵引架上,尽量屈曲膝关节,固定肢体远端。于髌骨下缘与胫骨结节位置作切口,长度约5 cm,分离皮下组织,纵向切开髌腱内侧,牵开器保护髌腱,暴露胫骨近端“斜坡”,于“斜坡”上尽量靠近最高点处钻入导针,借助C 型臂X 线机,调整导针位置(正位位于胫骨外侧髁间棘内侧,侧位位于胫骨近端“斜坡”上尽量最高点),沿导针进入开髓器,打开近端髓腔后,通过调整远端纠正骨折的短缩、成角及旋转,采用球头导针经骨折端穿过,进入远端髓腔并中置;逐级扩髓后,置入长度、直径适宜的髓内钉,于内踝处作两个长约1 cm 切口,C 型臂辅助下攻入两枚锁钉,经近端瞄准器攻入2~3 枚近端锁钉,完成骨折固定。冲洗手术切口,逐层缝合髌韧带,皮下组织及皮肤,术毕。

观察组开展髌上入路髓内钉固定术治疗。手术麻醉方式、体位等均同常规组。常规消毒铺、铺无菌巾后,将患肢膝关节处于半伸直位,自髌骨上缘起向近端,作长约4 cm 纵行切口,分离皮下组织,纵行切开股四头肌腱,进入关节腔,置入工作套筒,保护髌股关节,直抵胫骨近端处。C 型臂X 线机定位最佳进针点,后续所实施骨折复位、髓内钉固定等均同常规组。

术后患侧肢体抬高,物理降温等,常规予预防感染,镇痛,抗凝等药物治疗,确认患肢X 线及血管彩超结果后,进行主动及被动功能锻炼(抬腿训练、勾脚训练、屈伸训练、负重训练),以促进其关节功能、下肢运动功能等恢复,同时,还可改善下肢血液循环,减少血栓形成,降低深静脉血栓发生风险。叮嘱患者出院后定期回院复查,拍摄X 线片,查验骨折愈合情况,并予以合适的生活指导,确保患者稳定康复。

1.4 观察指标

手术相关指标比较,分别为手术用时、出血量、骨折愈合时间、住院时间等。

术后膝关节功能恢复情况,以美国特种外科医院膝关节功能评分表实施测评,总分100 分,测评项为疼痛、功能、活动度、肌力、屈曲畸形及稳定性,各项得分分别为30 分、22 分、18 分、10 分、10 分、10分,得分高表示膝关节功能良好。

患者术前、术后24 h、术后48 h、术后7 d 疼痛情况分析,以疼痛量表实施评测,10 分最高分,得分高表示疼痛明显。

并发症发病率,包括深静脉血栓、术后髌前疼痛、感染、骨不连。

1.5 统计方法

采用SPSS 21.0 统计学软件处理数据,符合正态分布的计量资料以(±s)表示,组间差异比较进行t检验;计数资料以[n(%)]表示,组间差异比较进行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术相关指标比较

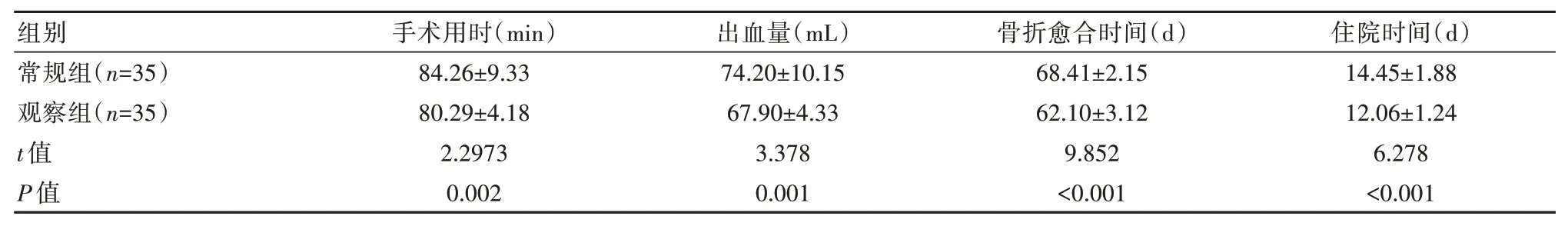

观察组各项手术相关指标优于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者手术相关指标比较(±s)

表1 两组患者手术相关指标比较(±s)

组别常规组(n=35)观察组(n=35)t 值P 值手术用时(min)84.26±9.33 80.29±4.18 2.2973 0.002出血量(mL)74.20±10.15 67.90±4.33 3.378 0.001骨折愈合时间(d)68.41±2.15 62.10±3.12 9.852<0.001住院时间(d)14.45±1.88 12.06±1.24 6.278<0.001

2.2 两组患者膝关节功能比较

治疗后,两组屈曲畸形、稳定性评分相比,差异无统计学意义(P>0.05);观察组疼痛、功能、活动度及肌力评分高于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者膝关节功能评分比较[(±s),分]

表2 两组患者膝关节功能评分比较[(±s),分]

常规组(n=35)观察组(n=35)t 值P 值疼痛治疗前17.55±2.60 17.69±2.43 0.233 0.817治疗后22.14±1.03 25.48±0.94 14.170<0.001功能治疗前11.26±1.47 11.32±1.68 0.159 0.874治疗后16.19±1.23 18.21±1.16 7.068<0.001活动度治疗前9.60±2.17 9.75±2.09 0.295 0.769治疗后13.52±1.39 16.21±1.14 8.853<0.001组别

续表2

表2 两组患者膝关节功能评分比较[(±s),分]

常规组(n=35)观察组(n=35)t 值P 值肌力治疗前5.75±1.02 5.68±0.99 0.291 0.772治疗后6.42±0.72 8.40±0.23 15.498<0.001屈曲畸形治疗前4.29±0.57 4.38±0.61 0.638 0.526治疗后8.42±1.43 8.72±0.20 1.227 0.224稳定性治疗前4.12±0.30 4.25±0.28 1.874 0.065治疗后8.17±0.22 8.22±0.14 1.134 0.261组别

2.3 两组患者疼痛评分比较

观察组术后各时间点疼痛评分低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者手术前后疼痛评分比较[(±s),分]

表3 两组患者手术前后疼痛评分比较[(±s),分]

组别常规组(n=35)观察组(n=35)t 值P 值术前5.42±1.04 5.39±1.17 0.113 0.910术后24 h 3.28±1.19 2.62±0.42 3.094 0.003术后48 h 2.60±0.94 1.04±0.15 9.686<0.001术后7 d 1.91±0.22 0.48±0.07 36.644<0.001

2.4 两组患者并发症发生率比较

观察组并发症发生率低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

胫骨骨折是较常见的下肢骨折类型之一,具有发病率高、致残率高的特点,以老年人群较为多见,可能与其骨量丢失、骨质疏松有关。典型症状有局部肿痛、活动障碍、皮下淤斑、肢体短缩等,降低患者生存质量。当患者出现下肢外伤、小腿疼痛、肿胀和畸形时,需立即就医,接受X 线、CT 等影像学检查确诊,并在确诊后尽早制定治疗方案,确保患者生命安全。对于胫骨骨折患者而言,部分稳定性骨折且皮肤条件允许情况下可进行手法闭合复位、夹板纸垫固定、石膏固定等治疗,不稳定骨折、多段骨折以及受伤时间较短的开放性骨折往往以手术治疗为主,当前临床中能够对胫骨骨折产生治疗功效实施类型多样,但基于手术创伤性、人体耐受度及术后恢复等方面,以髓内钉内固定术更具优势性,原因与该术式创伤小、安全高等有关,术中患者可保持良好耐受度,可见良好治疗效果[6]。

髌下入路髓内钉内固定术在既往胫骨骨折治疗中较为常用,于髓内钉固定术实施期间,自髌下入路实施髓内钉固定操作,虽然该入路方式对于胫骨骨折具有治疗作用,但患者预后恢复情况稍显不佳,分析成因如下:①髌下入路髓内钉固定术实施期间,患者需极度屈曲膝关节,此种体位易对软组织平衡性造成干扰,使患者膝关节复合体前拉力显著升高,对膝关节后方的血管神经组织也会造成卡压,因此于手术实施后,膝关节周围疼痛发生率更高,少数会存在短期的神经卡压表现,降低治疗有效率,且不利于患者预后[7-8]。②由于髌韧带张力及髌骨下缘阻挡,选择较高位入针点比较困难。③手术过程中,需以C 型臂X 线机辅助操作,但受患者体位及骨折位置等影响,膝关节及胫腓骨正位透视影像不满意,继而导致进针点偏移,由此干扰髓内钉固定实施效果[9-10]。④髌下入路在实施中,手术创伤较大,且操作期间,对于髌韧带、髌骨下缘及切口近端皮肤组织等易造成损伤,影响患者术后恢复的同时,预后易遗留关节疼痛[11-12]。髌上入路髓内钉固定术与髌下入路髓内钉固定术相比,能够极大程度回避髌下入路髓内钉固定术所存在的不足及弊端,术中,患者略屈膝,取髌上入路,即可对骨折胫骨做有效固定,又可减轻手术创伤性、提高手术时效性[13]。在此基础上,手术操作对于骨折区软组织损伤较小,髌韧带及皮下组织等均可得到保护,由此使患者对髓内钉固定术耐受度进一步提高,有助于保障其手术安全性。用于胫骨骨折治疗中,髌上入路髓内钉固定术可见良好效果[14]。但行内固定取出时,较髌下入路置入的髓内钉可能需更多的在C 型臂X 线机下进行辅助操作。至于髌上入路需途径关节腔进行操作,是否对膝关节造成较大影响,目前尚无定论。

本研究治疗胫骨骨折采用髌上与髌下入路髓内钉固定术治疗效果,实施髌上入路髓内钉固定术、髌下入路髓内钉固定术患者各35 例,术后并发症发病情况汇总,显示以髌上入路髓内钉固定术患者并发症发生率更低,为2.85%,而采取髌下入路髓内钉固定术患者并发症发病率则为25.71%,可见髌上入路髓内钉固定术治疗胫骨骨折安全性较高。葛洪源等[15]学者在相关研究中得出,研究组采取髌上入路髓内钉固定术治疗,并发症发病率为4.55%(2∕44),而对照组采取髌下入路髓内钉固定术治疗后,并发症发病率为18.18%(8∕44),使用髌上入路髓内钉固定术治疗胫骨骨折,患者术后并发症发生率较低这一结论,与该次课题研究所得数据具有相似性。

综上所述,治疗胫骨骨折,髌上入路髓内钉固定术的实施,其疗效、安全性、患者术后膝关节功能恢复等均具备优势性。