指向深度学习的高中物理大单元教学思路探究

2023-07-06杨天才李红梅

杨天才 李红梅

摘 要:从“牛顿运动定律”大单元教学的视角出发,以“摩擦力”教学为例,以培养学生“相互作用观”物理核心素养为目标,重新调整教学资源,深度挖掘教材,推动学生知识建构和生成。通过明确大单元理念下的学习任务,完成深度学习,落实学生物理核心素养的养成。

关键词:大单元教学;深度学习;滑动摩擦力;超滑

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2023)6-0076-5

《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《新课标》)明确指出:“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化”[1]。随着我国基础教育改革的不断深入,教学与信息技术的不断融合,出现了智慧课堂、微课、情境化教学、项目式教学等形式。新的教学方式使课堂更加新颖,学生在一节课中接触的信息更多,但随之也产生了教学方式的形式化、教學内容的表面化、知识的碎片化等问题。基于此,本文以大单元教学为基础,通过构建“大单元教学支架”,从大单元教学的视角,重新调整教学资源,在调整知识量的同时,引导学生深度学习,保证知识的整体性,促进学生物理核心素养的养成[2]。

1 大概念与深度学习融合的必要性

《新课标》提出要将学生学习由“被动”转化为“主动”,由“浅层次学习”转向“深层次学习”,以此来培养学生的高阶思维。所以,将深度学习与大单元教学相结合是落实学科核心素养的关键步骤。大单元教学是从整体概念出发,要求教师从大概念入手,从大任务出发,细化知识点,整合资源,根据学生认知发展水平,设计科学可行的单元目标。大单元教学能够抓住主要物理概念,同时对具体概念起着联结作用,使物理核心概念相互衔接,能促进学生知识的有效迁移。本文以“摩擦力”为例,浅谈在大单元视角下如何通过深度学习完成知识的生成和素养的升华[3]。

“摩擦力“是学生形成“运动与相互作用观”中的一节,为后面学习“牛顿运动定律”提供了重要的知识基础。而“牛顿运动定律”应用好的前提是学生能够对物体进行准确的受力分析,其中力的方向分析对学生来说是一个难点。这一部分的探究过程蕴藏了丰富的科学思想、科学方法,能够培养学生的探究能力,进而全面提升学生的物理核心素养,落实立德树人的根本任务。

2 剖析教材,确立核心素养培养目标

“摩擦力”是新人教版必修第一册第三章第二节的内容,本节之前学生学习了重力、弹力等内容。初中阶段,学生也定性地了解了摩擦力的影响因素。本节课的主要内容是学生通过合作探究,挖掘实验现象背后隐藏的物理知识,促进学生核心素养的发展。根据《新课标》要求,本章的大单元教学思路设计如图1所示[4]。

本节的教学目标设计如表1所示。

纵观整个板块,这样的逻辑设计不仅能加深学生对摩擦力的理解,更能培养学生推理、论证、类比、归纳的科学思维,增强学生发现问题、提出合理猜想、设计实验、分析论证等科学探究能力,有利于帮助学生认识科学本质。这样的设计也基本契合了《新课标》提出要培养学生核心素养的要求,体现了STEAM的教学理念[5]。

3 趣味导入,激发学生学习的兴趣

3.1 引入趣味实验,激发学生的思考

学习任务:

1.谁能用圆桶将小球隔空从一个桌子移到另外一个桌子?

2.如果你处在如图2所示这样一个地方,你会怎么上来?

活动1:头脑风暴,学生尝试,交流讨论。

活动2:创设情境,假如你在这种地势里,你如何自救?

讨论交流。

说明:通过趣味活动,激发学生的学习兴趣和挑战欲。引入主题,完成任务1、2,在实际活动中建立摩擦力的概念。

3.2 科学思维,引入摩擦力方向

设计学习任务:

1.请举出生活中有关摩擦力的现象。

2.摩擦力的方向与物体运动方向的关系。

3.思考设计“探究摩擦力方向与物体相对运动方向”关系实验。

活动1:举出生活中的摩擦力的例子,并对这些例子进行分类,体会静摩擦、滑动摩擦的区别。

活动2:用手压着桌面用力往前推,感受手所受到的摩擦力的方向。

说明:学生通过真实体验能够得出,滑动摩擦力的方向与物体运动方向相反。从而继续抛出问题,是不是所有的滑动摩擦力方向都与物体运动方向相反?让学生继续深度思考。

3.3 创新实验,探究滑动摩擦力方向的特点

学习任务:

1.能否设计一个探究实验证明你的想法?

2.分别探究“木板和毛刷实验”,总结规律。先让木板不动,毛刷在木板上移动,观察刷毛的形状,如图3(a)所示;再让木板和毛刷同时向左运动,毛刷运动较缓慢,观察刷毛的形状,如图3(b)所示。

3.比较摩擦力的方向与物体相对运动方向的关系,并得出结论。

4.请画出不同情况下物体所受摩擦力的方向。

5.总结滑动摩擦力产生的条件,总结滑动摩擦力的概念。

活动1:整理大家的设计思路,设计探究实验。

活动2:交流讨论,得出滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反。

活动3:小组同学画出实际情境中摩擦力的方向,巩固滑动摩擦力方向的知识。

说明:通过亲自体验,引发质疑,让学生带着问题思考,发散思维。设计有对比的实验,轻松得出滑动摩擦力的方向与物体相对运动方向相反。

4 创新实验,培养学生科学探究能力

设计学习任务:

1.滑动摩擦力的大小与哪些因素有关?

2.设计实验探究滑动摩擦力与压力之间的关系。

3.实验中需要测量哪些数据?如何计算?

活动1:由之前内容可以得出,滑动摩擦力的大小与接触面的正压力和接触面的粗糙程度有关。引导学生进一步猜测“摩擦力与压力大小成正比关系”。小组讨论思考,如何设计一个探究实验,让物块在木板上匀速运动,用弹簧测力计测出拉力大小。

活动2:经过讨论,同学们对书本实验进行改进。让弹簧测力计固定,另一端与木板相连,拉动木块下方的木板,记录弹簧测力计的示数(图4),这种方法能够控制住弹簧测力计不动,方便读数。

实验步骤:

(1)分小组安装实验器材,老师强调注意事项。

(2)在木板上加减砝码,改变压力大小,测出对应的拉力大小(图4)。

(3)记录实验数据并作出摩擦力与压力的大小关系图(图5)。

(4)分析出滑动摩擦力与压力之间的定量关系。

说明:此处让学生发挥团队力量,完成实验的设计和改进,锻炼学生的科学思维能力、科学探究能力和解决实际问题的能力,完成知识的深度学习。

设计学习任务:

1.静摩擦力方向的特点?

2.静摩擦力大小的特点?

3.静摩擦力大小与滑动摩擦力大小的关系?

活动1:通过学生举例验证静摩擦力的方向,通过扫把扫地案例(图6),判断出静摩擦力方向与扫把和地面相对运动趋势方向相反。通过讨论自行车前后轮转动时对地面纸张摩擦力的方向(图7),得出静摩擦力的方向与轮胎和纸张相对运动趋势方向相反。

活动2:学生讨论发现静摩擦力的大小随着拉力的增大而增大,直到物体运动起来。

教师先引导学生根据二力平衡的原理,解释静摩擦力变化的特点,再依据教材设计实验,思考如何测得物体的最大静摩擦力。在弹簧测力计里面塞一个纸团(可随指针移动),缓慢拉动弹簧测力计,直到物块运动,观察指针的变化情况(图8)。

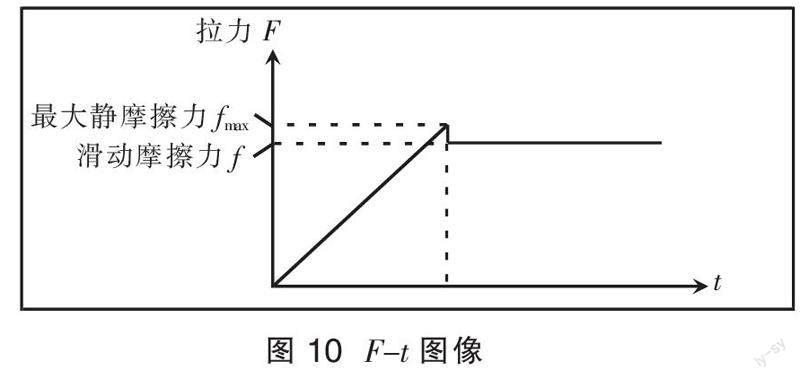

活动3:观察活动2中最大静摩擦力与物块滑动摩擦力的关系。讨论得出“最大静摩擦力的大小大于滑动摩擦力的大小”。继续追问“能否通过拉力传感器进行验证”,讨论并设计演示实验,通过拉力传感器与物块相连,另一端连接一个塑料桶,缓慢地向塑料桶里面注入沙子增大拉力,记录物块从静止到运动过程中的力的变化(图9)。

结论:结合实验所得图像可以得出结论,静摩擦力取值范围为:

0< f静≤fmax

深度思考:为什么实验的图像(图10)中出现最大静摩擦力大于滑动摩擦力?着重引导学生回忆初中“分子热运动”和“电荷之间库仑力”的知识点。

拓展得出摩擦力本质可能主要是一种“电磁相互作用力”。

说明:设计成层层递进的任务链,逐步打开学生思维,帮助学生构建知识框架,完成知识的深度学习。

5 拓展练习应用

学习任务一:

1.静止的物体可以受到摩擦力吗?请举例说明。

2.运动的物体可以受到静摩擦力吗?请举例说明。

3.静摩擦力的方向可以与运动方向相同吗?请举例说明。

4.你知道超滑吗?请课下查找资料了解超滑的应用前景。

活动1:

学生举例:手在竖直方向握住水杯,水杯受到竖直向上的静摩擦力。

学生举例:人在站在静止的斜面上,人受到沿斜面向上的静摩擦力。

活动2:

学生讨论举例:人竖直拿水杯走动,手对水杯有向上的静摩擦力。人走路时,地面对人的脚有向前的静摩擦力。

活动3:

学生举例:人站在倾斜的电梯上沿着电梯向上运动。

学生分析得出:静摩擦力的方向沿电梯向上,与电梯运动的方向相同。

活动4:

播放有关“超滑”的视频,引导学生讨论超滑在生产生活中的应用前景。

从生活实例出发,层层递进,完成知识的建构。将物理模型应用到生活实例中,落实从物理走向生活的理念。最后介绍超滑的知识点,了解超滑的应用前景,这也符合STEAM的探究理念,并培养了学生科学探究的能力和解决实际问题的能力。

设计反思:本节通过创设生活情境,降低学习难度,帮助学生更好地建立物理概念。从大单元教学思路出发,创设学习支架,通过任务链的方式,层层递进,逐个突破重难点。通过持续性评价及时反馈,逐步完成知识的升华。本节课让学生经历了一个完整的科学探究过程,有效地帮助学生实现了深度学习,更好地将知识素养转化为能力素养。

6 开展持续性评价

物理学习评价是以学生发展为根本,基于落实核心素养为目标的评价,应围绕核心素养目标的具体要求展开,设计真实有效的多层次评价。本节主要从以下几个水平进行评价反馈(表2)。

7 结 语

《新课标》要求教师要把发展学生核心素养落实到教育教学的各个环节,如何将知识本位转化为能力素养本位,需要教师精心设计教学任务。为防止学生生搬硬套知识点,我们可以从大单元的视角搭建“教学支架”,通过任务链逐层递进,引导学生实现深度学习、有意义的学习。

参考文献:

[1]廖伯琴.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)解读[M].北京:高等教育出版社,2020.

[2]权广仁.高中物理大概念主题教学[M].上海:华东师范大学出版社,2017.

[3]范心维,彭朝阳. 大概念视角下的高中物理单元教学设计——以“匀变速直线运动”为例[J].中学物理教学参考,2022,51(5):30-32.

[4]郭洋,黄全安. 指向深度学习的高中物理单元教学路径探究——以“匀变速直线运动”教学为例[J].物理教学,2022,44(7):13-16.

[5]庄正辉.基于朗威DISLab的“摩擦力”教學实验设计[J].物理教师,2016,37(11):61-63.

(栏目编辑 李富强)