中学物理教师教学反思内涵、现状与提升路径研究

2023-07-06李富强高倩

李富强 高倩

【专家介绍】

李富强,男,科学教育学博士,西南大学教师教育学院副教授,德国马克斯普朗克科学史研究所(MPIWG)、英国剑桥李约瑟研究所(NRI)访问学者。研究方向为物理教育、科学史。主持多项项目,在《外国教育研究》《自然科学史研究》《考试研究》《物理教学探讨》等刊物发表论文30余篇,出版专著1部。

摘 要:从“教学相长”到“实践中反思”,人们从不同视角不断探索教学反思的内涵与功能。如何通过教学反思提升教师素养,促进教师专业化发展,实现高素质专业化创新型教师队伍建设,依然是教师教育领域亟待解决的重要问题之一。讨论教学反思的内涵,调查、分析教学反思的现状,并在此基础上从理论学习、个体反思、交互借鉴、实践检验、反思共生体等维度提出了中学物理教师教学反思能力提升的具体路径。

关键词:教学反思;实践中反思;反思共生体

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2023)6-0001-6

教学反思是教师总结、提炼、改进自己教育教学经验的过程,是教师作为一个独立个体在与外界交互时,基于已有素养,解决当下所面临问题的过程,对于教师自身教学能力发展、教师素养提升、建设高素质专业化创新型教师队伍[1]具有重要的推动作用。

自杜威开始从教育学角度系统研究反思以来,尤其是舍恩提出实践中反思理论以来,教学反思受到国外学者的重点关注,已有研究主要集中在教学反思的内涵(问题解决[2]、行为改变[3]、经验重构[4])、过程[5-6]、层次[7-8]以及教师教学反思能力培养[9-10]等方面。我国学者从上世纪90年代开始系统研究教师教学反思,已有研究或侧重于理论研究,或侧重于具体内容的经验反思,但对于具体学科教学反思的研究相对较少。基于此,本文在讨论教学反思的内涵的基础上,调查我国中学物理教师教学反思现状,并进一步提出促进我国中学物理教师教学反思的具体路径。

1 教学反思的内涵

中外历史上有大量的关于反思的讨论,但从教育学视角入手系统阐述教学反思理论的当从杜威开始。20世纪30年代,杜威从思维角度讨论了教学反思的概念、内涵及过程[5]。20世纪80年代,舍恩提出了行动中反思(Reflect in action)的理论[11],该理论很快成为医学、建筑等领域实践反思的主要理论,教育研究者也开始依此研究教学反思,并逐渐成为国际教学反思研究的主要理论[12]。

《论语》中即有曾子“吾日三省吾身”[13]的记载,这可以说是古人反思的一个侧面。《孟子》中也有“行有不得者皆反求诸己”[14]的记载,我们可以将其理解为“我去实践,但没有达到预期的目标,于是反过来去寻找其不得的原因”,这与我们今天对教学反思的理解接近。《学记》中也有“教学相长”“学学半”[15]的相關记载,可以将其理解为从教与学的对立统一关系中讨论教学反思。

杜威认为教学反思的动力是“解决疑惑的需求”,其功能是“把经验模糊的、可疑的、矛盾的、某种混乱的情境转变为清楚的、条理的、稳定的以及和谐的情境”[16]。舍恩的行动中反思理论强调反思的实践性,旨在解决医学、建筑、教育等行业的从业者面对不确定的未知问题时,如何在已有经验的基础上解决当下的实际问题,不断积累实践知识并提升自身实践能力的问题。从舍恩开始,反思性教学的概念和实践才获得信任,并在西方教育界受到了广泛的讨论。更多的教师和教师教育者通过反思理解教学问题[10]。

其实,教师的教学行为是在自身理念指导下的理性行为,其行动反过来可以反映教师的教育教学理念。因此,教师的教学反思是教师在学习教育教学相关理论并进行实践的过程中,将理论与实践相结合,并使之协和的过程,是用已有经验解决教育教学过程中所面临的问题的过程,是在解决问题的过程中不断积累实践知识、提升自己解决问题能力的过程。

进一步而言,教师的专业化的过程可以说是从职前的学科知识、教育知识的学习开始的,并在教育实习以及职后的实践中不断积淀发展的。在此过程中,教师作为一个个体,一方面在与学生的教学互动中检验所学、积累经验、发现问题、解决问题,另一方面在教学研讨、培训、交流过程中与同行、特别是经验丰富的教师进行交流。二者有一个共同的特点,即教师作为一个独立的、主动的、多面向性的个体,通过与“他者”交互,不断建构“我”的经验。随着“我”的经验的不断积累,其理论水平与实践能力不断提升,实践性知识不断丰富,专业化水平不断提升。这也是“学学半”与“教学相长”等理论的核心内容。

2 中学物理教师教学反思现状

2.1 调查目的

基于以上讨论内容,本调查研究的目的包括以下三个内容:教师对教学反思的认识与理解;教学反思的内容、方式、过程等;影响教学反思的因素。

2.2 调查工具设计

在文献研究基础上,结合中学物理教学实际,笔者编制了“中学物理教师教学反思现状调查问卷”,邀请了五名专家对问卷进行了两轮审核与修正,最终形成正式的调查问卷。

2.3 调查样本与过程

本次调查通过“问卷星”平台,在全国范围内发放问卷进行调查。本调查共获得有效问卷726份,涉及29个省、自治区、直辖市,调查对象的性别比例基本持平,调查对象的教龄、职称覆盖较为全面。

2.4 数据分析

2.4.1 对教学反思的认识与理解

调查数据显示,59.8%的教师认为教学反思是“教育教学活动结束后,结合已有理论与经验,对教学活动进行的回顾、梳理、思考、改进”,39.4%的教师认为教学反思是“教育教学实践中,结合已有理论与经验,对教学活动进行即时的设计、调整与改进”。国外学者将教学反思分为Reflect

for action、Reflect in action、Reflect on action三种类型,主流观点认同舍恩的Reflect in action。我国多数教师对教学反思的理解与Reflect on action相似,近40%教师的理解与Reflect in action相似。

关于教学反思的动机,根据调查数据,53.0%的教师选择“促进自身专业成长”,41.9%的教师选择“提升学生学习效果”,5.0%的教师选择“学校要求”。与外在的“学校要求”相比,促进自身专业成长与学生发展的内在动机占据了绝对主流。进一步分析可以发现:教龄在10年以内的教师(包括职前教师)进行教学反思的动机按重要程度排序依次是“促进自身专业成长”“提升学生学习效果”,而教龄在10年以上的教师反思的动机按重要程度排序依次是“提升学生学习效果”“促进自身专业成长”。

2.4.2 教学反思的方式

64.2%的中学物理教师采用“自己在头脑中思考”的方式进行反思,选择“与他人交流”“定期参加集体备课、教研活动”“撰写反思日志”等方式进行教学反思的教师比例分别为38.4%,34.7%与34.2%,约10.5%与3.8%的教师分别采用“回看自己的教学录像”“借助互联网”的方式进行反思。

进一步分析可以发现:随着教龄的增长,采用“自己在头脑中思考”方式进行反思的教师比例呈上升趋势,采用“与他人交流”方式进行反思的教师比例呈下降趋势。

2.4.3 教学反思的内容

教学反思的内容反映了教师教学反思的广度,体现了教师在反思过程中的主要关注点(Teacher notice)。

96.7%的教师会反思课堂教学,72.7%的教师会反思学生发展,51.7%的教师会反思教师发展,29.9%的教师会反思课外活动。

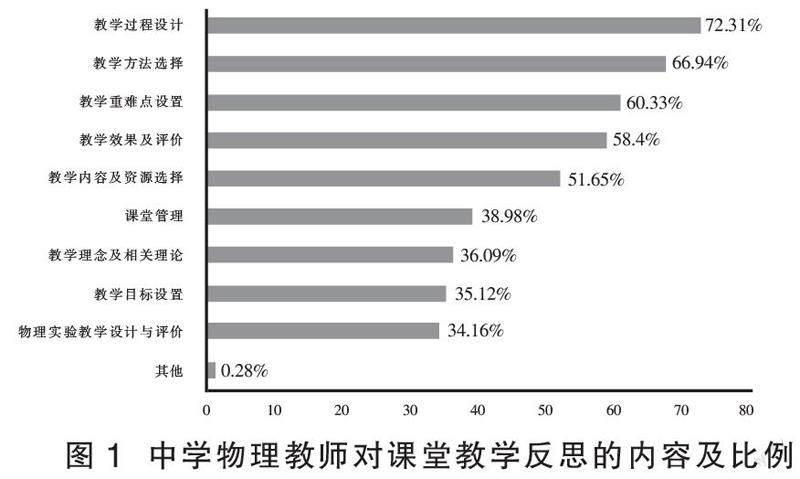

具体到课堂教学,调查结果如图1所示。进一步分析可以发现,5年以上教龄的教师更注重对教学方法的反思(从教龄5年以内教师的57.4%到教龄5年以上教师的71.2%,职前教师的对应比例为63.2%);随着教龄的增长,对教学过程设计、课堂管理进行反思的教师人数占比总体呈现下降趨势(分别从教龄5年以内教师的73.5%与44.0%,到教龄20年以上教师的64.6%与31.5%,职前教师的对应比例分别为82.1%与36.8%);而对物理实验教学设计与评价进行反思的在职教师人数比例则随着教龄的增长而增加(从教龄5年以内教师的24.2%到教龄20年以上教师的45.7%,职前教师的对应比例为32.6%)。此外,与其他教龄教师相比,10~20年教龄的教师对教学理念及相关理论反思的比例最高,6~10年教龄的教师对教学目标、教学重难点设置反思的比例最高。

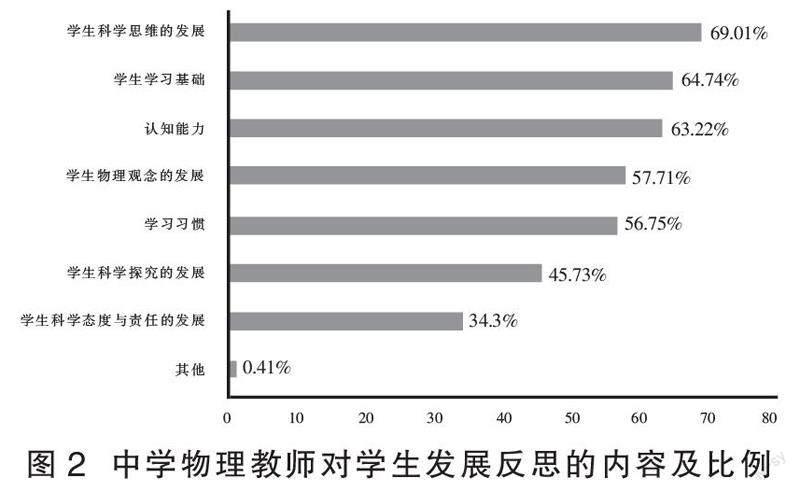

具体到学生发展,调查结果如图2所示。进一步分析可以发现,随着教龄的增长,对学生学习基础进行反思的在职教师人数比例逐渐下降,对学生科学思维的发展、科学态度与责任的发展进行反思的在职教师人数占比逐渐增多;教龄在20年以上的教师对学生科学探究的发展进行反思的人数比例高于其他教龄的在职教师,这在一定程度上与这个教龄段教师对物理实验教学设计与评价的反思人数比例最高的结论相互印证。

具体到教师发展,中学物理教师反思内容主要包括自身的教学技能(86.4%)、物理学知识(65.3%)、教学知识(66.4%)、教育理想与信念(48.9%)、信息素养(43.4%)、实验技能(43.3%)等。

进一步分析可以发现,对自身教学技能进行反思的人数比例在不同教龄段物理教师中都是最高的;随着教龄的增长,对自身的教学知识、物理学知识进行反思的教师比例逐渐下降;对自身的教育理念与信念进行反思的教师比例逐渐增加(从职前教师中占比33.7%,到20年以上教龄的教师中占比63.0%);20年以上教龄的教师反思自身实验技能的人数比例相对最高,这再次与这部分教师对物理实验教学设计与评价、学生科学探究的发展进行反思的人数比例最高的结论相一致。

2.4.4 教学反思的水平

参照范梅兰(Van Manen)[7]、蔡克纳(Kenneth M. Zeichner)和利斯顿(Daniel P. Liston)等学者[8]的理论,本研究将中学物理教师的教学反思划分为如下三个水平:

水平一,能反思教学内容是否正确,教学方法是否合理,教学目标是否达成;

水平二,能切实结合实际,审视自身教育教学实践,发现问题并进行改进;

水平三,能以批判性的眼光,全面地、多维度地审视自身的教育教学工作。

调查发现,处于水平一、水平二、水平三的教师比例分别为43.8%,43.9%,12.3%。进一步分析可以发现,随着教龄的增长,处于水平一的教师占比不断下降(从职前教师选择比例为64.2%,到20年以上教龄的教师选择比例为26.8%),而处于水平三的教师占比不断上升(从职前教师选择比例为3.2%,到20年以上教龄的教师选择比例为24.4%)。

2.4.5 教学反思的过程

综合杜威[5]、舍恩的观点,结合教学实际,本研究从发现问题、选择已有经验进行应对、对教学中的问题与情境进行重构、在行动中验证反思成果等不同角度调查教学反思过程。

由图3可知,教师能较好地发现问题并与他人进行交流,而在重构的情境中应用已有经验或新经验、在行动中验证反思成果等方面还需加强。这同时也反映了中学物理教师对于教学反思过程的认知存在一定的模糊性,反思过程的系统性、科学性有待加强。

进一步分析可以发现,随着教龄的增长,“对教学中的问题与情境进行重构”的教师占比有增加的趋势;“在行动中发现新的问题并进一步进行反思”的在职教师占比逐渐增多,表明教师能够逐渐将反思融合在自身的教育教学实践中,不断开启“实践-反思”新的循环。

2.4.6 教学反思的困境与影响因素

调查对象在反思时遇到的最大困难在于“缺乏足够的教育教学理论知识”(51.5%),其次是“遇到与已有经验不符的情况时不知如何解决”(46.7%)、“不能有效利用反思手段”(44.1%)、“不能清楚地界定遇到的问题”(40.9%)等。

58.8%的调查对象认为“工作压力大,没有时间”是制约自身进行教学反思的最大因素,其次是“缺乏相关理论知识和理论指导”(46.0%)、“没有掌握有效的反思方式方法”(41.6%)、“缺少内在反思动力”(39.0%)等。

2.5 结论与问题

“促进自身专业成长”与“提升学生学习效果”是教师进行教学反思最主要的动机,但不同阶段教师反思的首要动机可能不同。职业发展初期,教师反思的动力更多的是来源于前者,而随着自身能力的提升、经验的积累,后者开始逐渐成为反思的首要原因。

多数中学物理教师主要通过“自己在头脑中思考”的方式来进行教学反思,说明教师在不同程度上具有独立进行教学反思的能力,该能力在不同程度上满足了对应阶段的专业发展需求。随着教龄的增长、教学反思能力的进一步增强,采用该方式进行教学反思的教师比例越来越高,但这同时也表明随着教龄的增长,教师教学反思的“开放性”呈下降趋势。

随着教龄的增长、教学经验的丰富,教师的教学管理能力越来越强,越来越关注对学生学习效果的反思,越来越关注教学方法的选择和应用;同时,随着教师对物理学、物理教学的理解逐渐加深,越来越多的教师意识到实验对物理学的重要意义,意识到物理实验教学对学生发展的重要价值。

随着教龄的增长,教师反思学生发展的关注点可能经历了从学习基础、认知能力、学习习惯、学生物理观念的发展到学生科学思维的发展、学生科学探究的发展、学生科学态度与责任的发展的转变。

随着教学经验和能力的发展,教师开始在更高层面上更系统、更全面地审视自身的教学,逐渐开始审视自身理念与实践的关系。换言之,教师的教育理想、信念、理论与自身教学行为的协调是一个客观发展的过程。

3 中学物理教师教学反思能力提升路径

结合上述对教学反思内涵的讨论,针对我国中学物理教师教学反思现状及其存在的问题,笔者认为可以从以下诸方面提升其教学反思的能力。

3.1 通过专题讲座、自主学习等方式,加强对教学反思理论的认识与理解

有效的教学反思需要反思理论以及专业理念的引领和支持。教师教学反思能力发展是一个客观的过程,一方面,教师可能会在自发的反思探索过程中逐渐积累对应的经验,形成自己的理论(Theory in use);另一方面,深入理解教学反思理论能够指导其教学反思实践的深入开展,二者的有机结合无疑更能有效促进其反思能力的发展。

但调查结论表明,近60%的教师对教学反思的理解尚有一定的改进空间,“缺乏足够的教育教学理论知识”依然是当前制约教师进行教学反思的主要因素之一。

因此,从教育管理者角度而言,可以以不同层面的教研活动为载体,通过专题讲座、读书、交流等方式,围绕教学反思进行专题学习或经验分享,为教师教学反思理论发展提供机会。从教师个体而言,具有反思自身教学的意识,系统学习教学反思的内涵、广度、深度、方式、过程等相关内容,探索积累自己的教学反思经验,能够为其反思实践奠定扎实的基础。

3.2 参照中学物理教师教学反思特点,结合自身教学实际,以问题为导向,积极开展教学反思实践

调查结果表明,教师教学反思能力发展、不同教龄阶段的反思重点等呈现出一定的特点。例如,中学物理初任教师可能更多地反思教学内容正确与否、教学目标是否达成,而6~10年教龄的教师则可能重点反思教学目标、教学重难点、教学过程等设置的合理与否及其应然状态,而10年以上教龄的教师则可能会重点反思课程理念的实践落实情况,20年以上教龄的教师则更侧重于从育人角度反思学生的成长等。这些特点既表现出一定的共性,同时也因教师的个体差异而呈现出一定的特殊性。

教师个体应该在深入理解上述特点的基础上,深入剖析自身的具体情况(如教学发展阶段、教学效果、教学风格等),在实践中积极开展教学反思活动。

同时,由于反思实践的个体差异,教师在教学反思实践中,要注意以自身当前存在的最主要的教学问题解决为导向,积累、总结、提炼自己的反思经验,这是教师发展自己的教学实践知识、形成自己教学风格的重要路径和方法,对于教师自身专业化发展尤其具有重要的价值和作用。

为了深入开展教学反思,老师们可以采用撰写反思日志、观看自己或他人教学视频等辅助方式。此处要注意,反思日志的撰写因人而异,可以是定期撰写,也可以是教学过程中遇到重要的“不得劲”的时候撰写,内容与形式也不宜过分苛求,一切以辅助解决教学中遇到的问题为目的。观看视频也应基于批判性视角,侧重于认知交互与自身发展。

3.3 深入参与不同层面教学研讨活动,在交流、讨论中积极吸收“他者”的经验,不断探索并积累自己的實践性知识

教学反思问题虽具有一定的共性,但由于不同教师解决同一问题时,因采用不同的方式方法而会取得不同的效果。因此,教师间的交流与合作,尤其是不同背景、不同教龄教师间的交流与合作更有利于提升教学反思的有效性。

有鉴于此,教师在参与不同层面教研活动过程中,首先应该针对具体问题进行深入思考,并形成自己的理解观点。在此前提下,在研讨过程中积极表达自己的观点,听取“他者”的观点,经过比较、评判、质疑、讨论,检验或修订自己的观点,使参与教研活动的过程真正成为自己认知发展的过程。

为此,教师参与教学反思研讨活动可以重点注意以下问题:

(1)聚焦研讨核心问题,能从不同角度审视该问题,能梳理自己的经验与问题,并合理表达自己的观点;

(2)能积极听取不同教师的观点,并对其观点进行初步评价;

(3)在比较、评价、质疑的讨论过程中,坚持或调整自己的观点,形成阶段性结论。

3.4 积极开展基于反思的教学研究,在教学实践中应用并检验自己的反思结论

反思的最终目的是为了提升教师的教学能力和教师素养,而反思结论有效与否,既取决于结论得出的过程,也有赖于教学实践的检验。

为此,教师个体可以从以下几个方面开展教学反思:

(1)系统梳理自己当前教学过程中所积累的经验、遇到的问题,并对经验和问题进行分析和评价,找到问题的核心和症结所在;

(2)针对反思中存在的问题,分析其成因,采用教育科学研究方法,进行深入系统的研究,依据研究结论提出自己的解决策略;

(3)在交流互动过程中,积极借鉴其他老师的思路和方法,改进自己的问题解决策略;

(4)依据反思所得策略,结合新的教学情境,设计对应的教学方案与评价方案,并通过后续教学实践检验策略的有效性;

(5)再次发现新的问题……

在此循环往复的实践过程中,教师的教学实践知识不断发展,解决问题的能力不断得到提升,教师素养也会不断得到发展。

3.5 教育管理者應为教师教学反思提供制度与环境保障,充分发挥教学反思共生体的作用

调查与访谈结果表明,良好的反思制度和氛围,能有效提升教师教学反思的效果。而与外在“硬性”反思要求相比,促进自身专业成长与学生发展的内在反思动机更能为反思活动提供不竭的动力,而便捷有效的交流方式也更有益于反思效率的提升。因此,教育管理工作者应该通过激发教师内在反思动机作为制度建构的主要思路和依据,积极营造宽松、和谐的反思氛围。

不同教龄段教师的教学反思具有一定的共性,而同一教龄段不同教师的教学反思又存在个体差异,这种共性和差异为不同教师相互借鉴、共同提升提供了更多的可能。此外,教龄长、有经验的教师具有丰富的教学实践知识,可能更能对某一问题提出有效的教学策略,但是青年教师也有思维活跃、实践能力强等特点。因此,由不同教龄段、不同背景的教师形成的教学反思共生体,有利于教研活动的有效开展,有利于不同教龄段教师的相互借鉴。此外,一线优秀教研员、学科教育专家定期参与,也有利于提升教学反思效果。

教学反思共生体开展反思活动时,可以注意如下问题:

(1)根据实际设计弹性、合理的反思流程,例如,案例展示、发现问题、交流讨论、提炼总结、应用检验等。

(2)每个阶段可以设置一系列的提示性问题,引导交流走向深入。斯坦福大学职前教师教学反思能力培养过程中,针对职前教师的教学反思,提供了包括如下问题在内的一系列问题:“是否有导入问题或活动?这些问题或活动如何与学生的经验和兴趣相联系?如何判断学生学会了目标?您的证据是什么?是否有自我评估的机会?学生如何判断他们是否成功?”[17]这些问题对反思的深入开展具有重要的参考价值。

(3)注意反思结论的应用与检验。调查结果显示,如何在新的情境中应用反思结论,是不少教师在反思过程中遇到的主要问题之一,因此,借助反思共生体的力量,设计应用反思结论的情境、检验应用效果,可以有效促进教师个体的反思质量。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》[EB/OL].(2019-02-23). http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201902/t20190223_

370857.html.

[2]Dewey, J. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process[M].Boston: D.C. Heath and Company,1933:9.

[3]Van Manen M. On the Epistemology of Reflective Practice[J]. Teachers and Teaching:Theory and Practice,

1995,1(1):33-50.

[4]Korthagen F.A.J., Wubbels T. Characteristics of Reflective Practitioners:Towards an operationalization of the concept of reflection[J]. Teachers and Teaching:Theory and

Practice,1995,1(1):51-72.

[5]Dewey, J. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process[M].Boston: D.C. Heath and Company,1933:107-118.

[6]Ross, D. D. First Steps in Developing A Reflective Approach[J]. Journal of Teacher Education,1989,40(2):22-30.

[7]Van Manen M. Linking Ways of Knowing with Ways of Being Practical[J]. Curriculum Inquiry,1977,6(3):205-228.

[8]Zeichner,K.M.,Liston,D.P.Teaching Student Teachers to Reflect[J].Harvard Educational Review,1987,57(1):23-48.

[9]Pultorak,E.G. Followling the Developmental Process of Reflection in Novice Teachers:Three Years of Investigation[J]. Journal of Teacher Education,1996,47(4):283-291.

[10]Stanley C. A Framework for Teacher Reflectivity[J]. TESOL Quarterly,1998,32(3):584-591.

[11]Sch?觟n,D.A. The Reflective Practitioner:How Professionals Think in Action[M].New York:Basic Books,1983:viii-ix.

[12]Valli L. Listening to other voices:A description of teacher reflection in the United States[J].Peabody Journal of Education,1997,72(1):67-88.

[13]楊伯峻.论语译注[M]北京:中华书局,2019:3.

[14]杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,2020:152.

[15]阮元.十三经注疏·礼记正义·卷三十六·学记第十八[M].北京:中华书局,2009:3296.

[16]Dewey, J. How We Think:A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process[M].Boston:D.C. Heath and Company,1933:100-101.

[17]STEP Observation Cycle. Stanford Teacher Education Program (SECONDARY HANDBOOK)[EB/OL].(2021-10-30). https://ed.stanford.edu/sites/default/files/step/page/step_secondary_handbook_2021-2022.pdf.

(栏目编辑 廖伯琴)