石涛《山水人物图卷》画理探微

2023-07-05许晨欣

文_许晨欣

广东理工学院

内容提要:石涛在清初即名重于世,对清代以至现当代的中国绘画发展产生了极为深远的影响。关于石涛的生平经历、画作、艺术理论有非常丰富的研究著作,本文以石涛早年所作《山水人物图卷》为线索,分析其中的画理、画法,为读者提供一个学习石涛及反观自身的视角。

一、石涛的奇与画法的多变—从《山水人物图卷》讲起

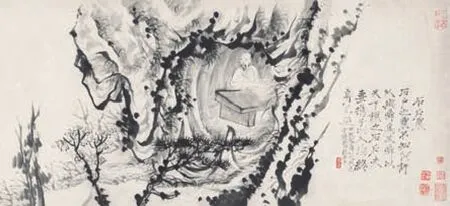

北京故宫博物院所藏《山水人物图卷》(图1—图5)是石涛的早期作品,在已出版的石涛画册中并不常见。图卷纵27.7厘米,横313.5厘米,纸本墨笔。由图卷中“石户农”一图题跋“甲辰客庐山之开先寺写于白龙石上”可知,此图卷最早是石涛甲辰年即1664年在庐山所作。从另两篇题跋中的时间信息可知,这幅隐居高士图卷的五个部分分别绘于1664年、1668年、1677年,历时13年完成,即石涛23~36岁所作。当时他刚游历了庐山、南京、松江至杭州,再由越中到宣城。这一时期是石涛早期读书、游历、求艺的奠基时期。[1]

图1 清 石涛 山水人物图卷之石户农(局部)

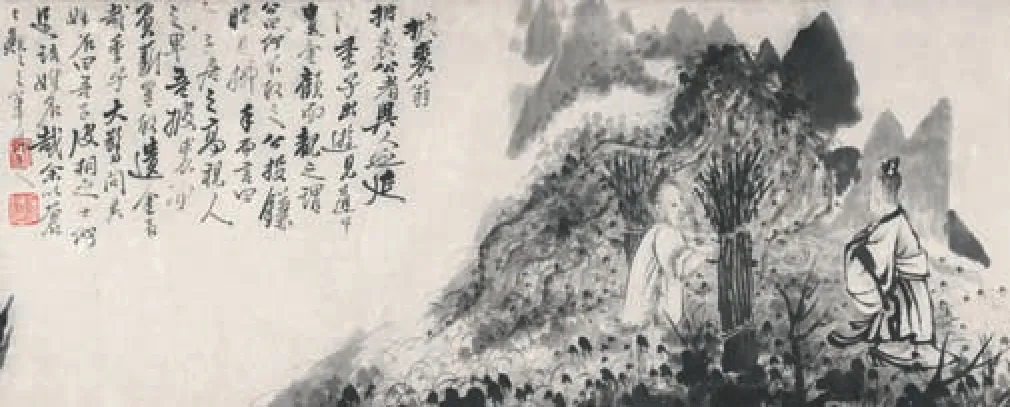

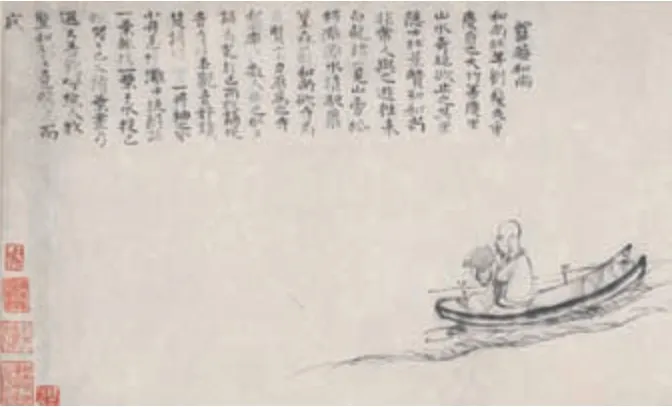

图2 清 石涛 山水人物图卷之披蓑翁(局部)

图3 清 石涛 山水人物图卷之湘中老人(局部)

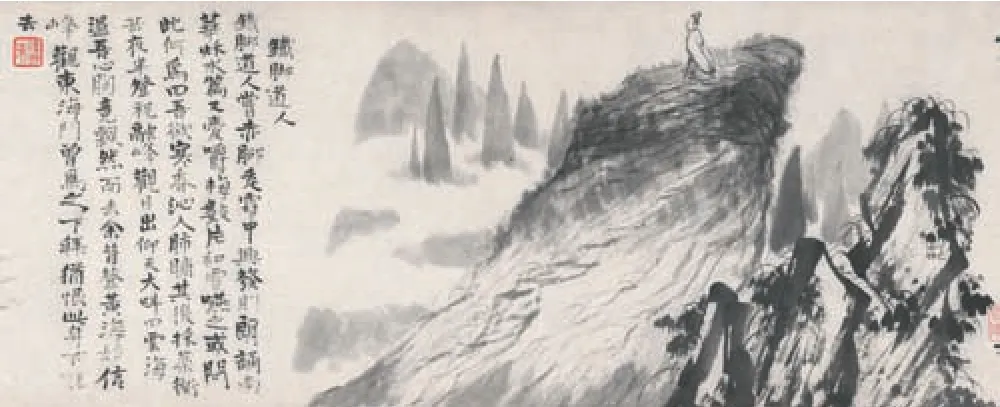

图4 清 石涛 山水人物图卷之铁脚道人(局部)

图5 清 石涛 山水人物图卷之雪庵和尚(局部)

全卷由五个部分组成,依次是“石户农”“披蓑翁”“湘中老人”“铁脚道人”“雪庵和尚”,绘五位高士闲散逍遥于山中之景。每段人物图景边配有题识,字体或隶书,或行楷,或是引经据典,或是有感而发。第一幅“石户农”正是石涛漂泊辗转时听闻南明抗清无望,自此便栖身开先寺,整日与山水为伴,在庐山上过着隐居生活。石涛借画中人物表达了对南明的绝望和无奈,决意断绝尘缘一心向佛。在庐山游历的这一时期,他亦作有《庐山观瀑图》《扇面匡庐图》《十八阿罗应真图卷》(图6)等,与石涛的其他长卷和后期的订件不同,这组小画是石涛面对人生重大转折时的内心图写。“石户农”“披蓑翁”“湘中老人”三图中的隐士所处时代较早,石涛仅引述了《庄子》《韩诗外传》《博异志》中对他们的相关记载为题语。对“铁脚道人”“雪庵和尚”两图中的明代隐士,石涛则有感而发,如他在讲到“铁脚道人”登祝融峰后竟飘然而去时感叹道:“余昔登黄海始信峰观东海门,曾为之下拜,犹恨此身不能去。”“雪庵和尚”曾为明建文帝时大臣,靖难之役后逃亡至重庆于观音寺出家为僧,他引屈原为知己,借《楚辞》以抒怀。石涛将其画于卷尾,似有将自己身世隐寓其中之意。石涛常以陶渊明及其诗文为题材创作(如《陶渊明诗意图册》),不仅描绘了田园生活的美好,更流露出他看似悠闲隐逸的生活中却有着无法化解的孤独感。石涛在诗画中常以孤鹤、孤雁自比,道出了胸中难以排解的凄凉。

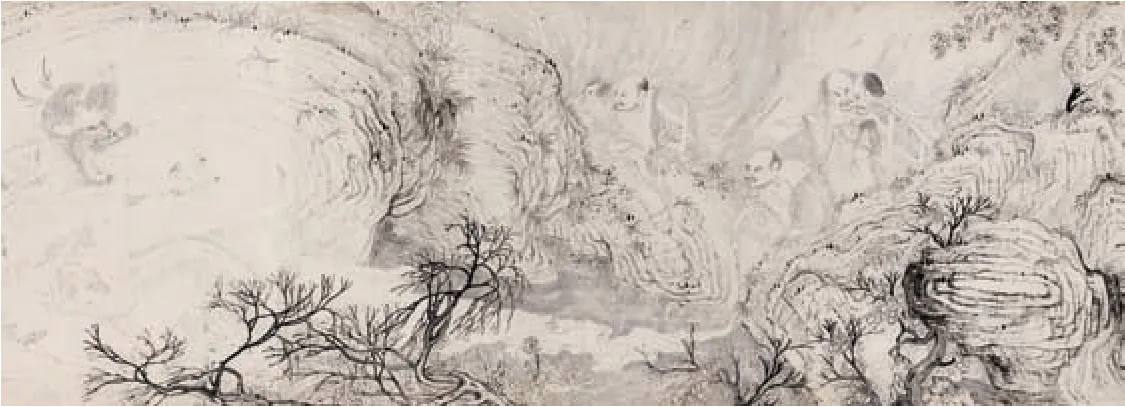

图6 清 石涛 十六阿罗应真图卷(局部)

二、对比研究石涛的画理与画法

(一)笔墨、造型、章法、细节的处理

吴湖帆曾说:“石涛画以人物最佳,远胜山水。”此话虽是一家之言,难免失之偏颇,却引发了我们对石涛人物画的关注。《山水人物图卷》中的人物既不是石涛山水点景人物的画法,也不是石涛白描罗汉图中细线勾勒的手法,是用写意的手法、精练的语言描绘出人物,又不失特征与细节。从人物造型上看,全卷共有六个人物,神态不一,或立或坐。在“披蓑翁”这幅图中,石涛通过对二人服饰、样貌的描绘体现了他们身份地位的悬殊,左边农人草绳束发,披蓑衣,穿着布鞋,担着拾好的木材;右边冠发,着士服、革履、宽袖长袍。二人须发的质感用细线、虚入虚出的手法勾勒,五官用中锋细笔,浓墨点睛;简陋的蓑衣用长短几笔中锋概括交代了结构,长袍用浓墨,衣裳皱褶处用中锋转侧锋,转折的地方有些许提按,衣领、袖口、裳底用粗笔强调出了服饰的层次。

值得注意的是,《山水人物图卷》中人物和山水在笔墨上的映衬关系。如“披蓑翁”一图在用笔上简单概括,旁边则映衬着重墨的柴、重墨勾勒的山,辅之以细碎繁复的小笔,右边的人物浓墨勾勒的锦衣华服,笔到后山转而用淡墨平铺两笔,山脚与人物相交处用笔极虚,只交代了一下位置便留白了,留出的“活眼”使得画面有松紧和疏密的关系,又在整体上与左边的繁复形成呼应和对比。“石户农”图中隐士坐于山洞中,一大方桌、一本书。整个树洞通过洞口用浓墨重点勾勒了山体山形,洞中用淡墨交代出内部结构,形成了丰富的层次。此图的视点中心集中在了山洞的人物身上,人物整体只用细线勾勒五官和上衣,不设墨色,反而与造型复杂多变、用笔丰富的山体形成强烈的对比。

“湘中老人”“雪庵和尚”两幅单独以人物为主体。“湘中老人”一图中只有一人,须发白眉黔首,手挎一小竹篮,穿着草鞋坐卧在草丛中,观望着一棵垂柳。人物整体以淡墨勾勒,只在衣冠、衣领、腰封、鞋履处用浓墨提了几笔,凸显出笔墨的节奏和层次。小草在与人物交界处落笔,用中锋细线淡墨勾画出来,压出人物的整体轮廓。“雪庵和尚”一图,画面中大片留白。一和尚独坐木舟中读书,四下无人。右下角中锋转侧锋画出一根细线暗示河岸,旁勾一些小草,独木舟用浓墨勾勒出形状和结构,除此之外再无其他。石涛没有画水却表现出了江面的空阔和风平浪静,引出无限的深思和静寂之感。

(二)《山水人物图卷》与《十六阿罗应真图卷》

石涛以历史典故题材创作的作品繁多,关于学习传统及临摹的必要性,他曾说:“古人虽善一家,不知临摹皆备。不然,何有法度渊源。岂似今之学者,如枯骨死灰相乎?知此即为书画中龙矣。”[2]石涛青年时期对传统技法和作品的研习下了大功夫,他认为书画的法度渊源是习画之人不可丢弃的宝藏。《虬峰文集·大涤子传》中记载了对《山水人物图卷》同一时期的人物画作《十六阿罗应真图卷》的评价:“时画一横卷,为十六尊者像,梅渊公称其可敌李伯。”[3]一个写意,一个白描。《山水人物图卷》中,石涛在对人物和山水中具体的山形、小树的描绘上做出了精妙的取舍,抛弃了许多白描人物、山水中的细节,用概括的笔触写意地描绘了人物场景,他的胸中“意”气、个性特征和绘画理法在这件早期作品中可初见端倪。

石涛早年画人物深受李公麟影响,所画罗汉图众多。在这件《十六阿罗应真图卷》中,石涛依旧沿袭了细线的使用,尤其是人物部分的画法,如对衣褶的概括、五官的描写、用笔手法上都与李公麟极为相近,但在人物造型上石涛稍有变化,构图则更加烂漫。图6左边飞舞的白龙腾空而起,在山谷间畅游,与白云薄雾做伴,不仅构图上与传统“一幕一景”的片段式描绘相比更具整体性和连贯性,这一精彩的意象表达更是给整幅作品平添了许多神韵。石涛在画中忽落笔浓墨的特征来自李公麟的影响。在《十六阿罗应真图卷》中,石涛常在石头的一角、树的枝头、人的须发处突然落下几笔重墨,和旁边的景物拉开了距离;或通过大量的留白给人以想象的空间,使得画面野趣横生。由此可见,笔墨本身不只是干湿浓淡、疏密、粗细的外化效果,世间万物、物态情谊皆可赖笔墨以外现。借助客观的物象,展现的是格调、生机与韵味,这也是笔墨的独立且唯一性。以李公麟的笔意对罗汉题材进行再创造,石涛为谢赫“六法”中所说“传移模写”提供了优秀的范本印证。石涛后期笔墨多变的绘画风格的形成是建立在早期从传统绘画和诗文中汲取养分,刻苦钻研传统技巧,以及兼收并蓄同时代画家优秀技法的根基上完成的从临摹到创作的转换。

三、石涛早期绘画画理的独特性

石涛学习古人从不限于一家一派,也不只从一宗一法,而是博览约取地学习借鉴他人的宝贵经验。石涛首先采取的方法是临摹,所临作品众多,有《德辉丹集图卷》《蓬莱仙境图卷》《百美争艳图》等。石涛在前人的基础上,进一步辩证讨论了承袭传统与创新之间的关系:“融古法为我法,不囿于陈式,不拘泥一格,取其为己所好者学之。”石涛对传统绘画的研究学习始终保持着清醒的认知,从他青年时期提出的“我自用我法”与壮年时期的“不立一法,不舍一法”,以及晚年的“无法而法,乃为至法”,在画理的深度上层层递进,形成了石涛不“泥古”“仿古”,既继承传统又冲破传统束缚的艺术思想。

董其昌说:“画家以古人为师,已是上乘,进而当以天地为师。”这一理论被石涛在自己的艺术实践创作中逐步发展成“师法自然”“搜尽奇峰打草稿”的画理画论。他批评绘画界“总是名川大山未览”“道眼未明”[4],他的绘画实践是从洞庭、清湘的烟波,庐山、黄山、敬亭山的云雾丘壑中体悟来的。在石涛的画面中我们既可看到深厚的传统积累(中青年时期,石涛受到元明以来文人画的滋养,后接受了宋画的传统并融会贯通),又可看到他对自然万物万态的观察体悟和创新的表达方式。但无论造型、笔墨、章法怎样多变,都难掩其个性和艺术思想的一致性。正如石涛在画中的题跋,“古人未立法之先,不知古人法何法。古人既立法之后,便不容今人出古法。千百年来,遂使今之人不能出一头地也。师古人之迹而不师古人之心,宜其不能出一头地也,冤哉!”[5]