蔡京早期楷书研究

——以新出土《苏淑墓志》为例

2023-07-05张金泰

文_张金泰

江苏大学艺术学院

内容提要:《苏淑墓志》为蔡京于北宋元丰三年(1080)所书,2017年出土于河南。本文从蔡京书法渊源入手,真伪考辨后认定此墓志为蔡京真迹无疑;该墓志是目前已知蔡京最早年且保存完整的楷书作品,具有较高的研究价值;通过与《九成宫醴泉铭》的对比,分析了蔡京早期楷书风格和具体成因。

引言

宋代蔡京传世书作稀少,多为行草书,楷书罕见且均为其中期、晚期作品,翻刻、重刻居多。《苏淑墓志》自2017年面世以来,笔者一直对其关注颇多,曾观察墓志原石多次。该墓志字口清晰,刻功精良,可称为宋代墓志的上品,是目前已知蔡京最早的楷书,也是其唯一撰并书的墓志。蔡京书法宋时就享有盛誉,《书史会要》评曰:“其字严而不拘,逸而不外规矩。正书如冠剑大人议于庙堂之上。”[1]蔡京用功书法数十年,用笔豪放恣肆、飘逸舒展、严谨宽博,结字古朴奇巧、张弛有度、有纵横之气,正书独步一时,鲜有其匹,可入宋一流书家之列。

一、《苏淑墓志》简介及真伪

《苏淑墓志》刻于北宋元丰三年(1080),2017年出土于河南禹州市鸿畅乡李金寨村,现藏禹州市博物馆。墓志长、宽皆约68厘米,志盖刻篆字,志文278字,字高约2厘米。志文内容详见常德生、张志伟二人的《新出〈宋苏淑墓志〉考释》一文,此处不再赘述。[2]此志出土时,学界就真伪问题产生诸多讨论,笔者认为此墓志为蔡京真迹无疑。《续资治通鉴长编》记载:“元丰三年八月壬寅,……馆阁校勘蔡京为集贤校理、权提点开封府界诸县公事。”[3]宋神宗元丰三年(1080)八月蔡京为集贤校理,掌管整理图书,属文职散官。苏淑于元丰三年十月葬,官职和时间都吻合。据史料推算,苏淑应生于明道二年(1033),长蔡京14岁,依宋惯例蔡砺也应长蔡京至少14岁,志文称蔡砺多年未中,十余年后才入仕。蔡京24岁进士及第,书墓志时任职于开封府,蔡砺任应天府户曹参军在商丘,故二蔡同时在河南为官。志文称蔡砺为清源君,《元和志》记载:“仙游县南至泉州一百六十里,圣历二年,析莆田县西界于今县西北十五里,置清源县。天宝元年,移至今理,改名曰仙游县。”[4]史料可证清源与蔡京的仙游属一地,故二蔡是同乡。

《栾城集》记载:“前宰相蔡确兄砺等始议创添忻州马城池盐。其盐夹硝,味苦,人不愿买……虞部李闳畏避蔡砺权势,曲生问难。”[5]此处说蔡砺为蔡确兄,蔡砺职位低,却让官员理事时感到畏惧,定与“前宰相”蔡确有关。现此《苏淑墓志》能证实蔡砺为蔡确亲兄。《奸臣传》记载:“蔡确字持正,泉州晋江人,父徙陈。”[6]晋江时属清源郡,陈州正是志文中“宛丘”的古地名。蔡确胞弟蔡硕与蔡砺三人名均有“石”字旁,“砺、硕、确”均形容坚固,符合命名规律。《挥麈录》记载蔡确父蔡黄裳任陈州录事参军,年逾七十因家贫只能勉力支撑,陈执中觉得他不称职,让蔡黄裳主动辞职,之后蔡黄裳“卜居于陈,力教二子持正与硕,苦贫困,粥不继。久之,持正登第”[7]。志文中长子蔡砺十年未中,故蔡黄裳将期望寄于蔡确、蔡硕身上。史料记载蔡京与蔡确关系密切,二人曾祖还是同胞兄弟,综上所述,蔡京书写墓志合理。

二、《苏淑墓志》书法风格比较研究

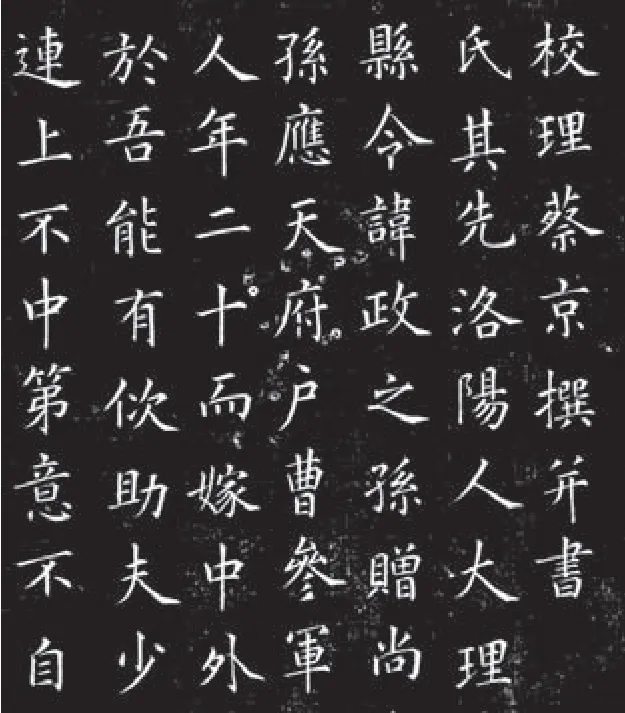

蔡绦云:“鲁公始同叔父文正公授笔法于伯父君谟……及元祐末,又厌传师,而从欧阳率更。由是字势豪健,痛快沉著。”[8]蔡京转益多师,学欧后形成了潇洒豪健的字势和沉着痛快的风格,《苏淑墓志》取法欧阳询是有迹可寻的。欧楷用笔方整,间架阔健,结构险绝,正气凛然。《九成宫醴泉铭》是欧楷巅峰之作,全文一丝不苟,刚劲精密,含蓄稳健,而非单一的森严。学欧楷者要么圆盈有余,要么含蓄不足,蔡京所书忠实地继承了欧体的笔法结构特点,用笔方中寓圆,结字方正平稳,章法疏朗自然。《苏淑墓志》更加强调笔锋的表露,以劲拔为主要基调,少了沉稳含蓄,舍弃了欧楷的险绝,将字处理得平正简洁。(图1)

图1 苏淑墓志(拓片局部)

欧书《九成宫醴泉铭》与蔡京所书《苏淑墓志》比较(图2、图3),欧书横画起笔轻柔,收笔呈钝角方形,蔡书横画与欧书类似,亦多取平势,方圆兼用以方为主,长横落笔露锋,收笔回锋,稍向右上取势,中间略细,干净利落富有弹性,短横粗细均匀,行笔过程短,减少回锋动作。蔡书竖画起笔斜切明显,与欧书相近,如刀割锋利,悬针竖行笔中锋,劲健秀美,垂露竖收笔回锋,挺直稳静,饱满有力。长撇笔势饱满,逆锋入笔,提笔缓慢,出锋稳健,短撇侧锋斜出,笔画厚重。欧书捺画弯度小,捺脚顿笔出锋圆润平滑。蔡书平捺角度与欧相似,逆锋起笔,向右延伸时略有波势,提笔出锋;反捺起笔露锋拉长,行笔过程拉长,没有捺角,回锋收笔,险峻硬朗,如扁平三角形;斜捺逆锋起笔,右下行笔,提笔出锋。蔡京所书四点底在字下呈“八字形”,比欧体的“四点底”更加圆润饱满一些,用笔与倾度也大致相同,上挑点行笔露锋,向下倾斜,右上挑出,与“沼”字偏旁用笔和倾斜度很相似,“郎”字与欧书的点同样如此。欧书钩画韵味含蓄。蔡书钩画稳重洒脱,亦有隶书笔意,竖钩逆锋起笔,提笔拉下,笔画饱满,钩尖收敛调锋,且角度较平;竖弯钩微微左斜,竖画起笔,调锋转弯,向右上提笔出锋,且出锋收敛含蓄,一气呵成,“也”字竖弯钩如水上“浮鹅”;弯钩起笔向右下弯出,收笔与起笔在一条竖线,推出的钩与竖线垂直,出锋含蓄;横钩平滑勾出,顺势向左下出锋,无刻意向上提顿或重新起笔,提画折锋向右上顿笔后挑出,大多向右上之后力送至笔尖。蔡书结构形体上轻下重,伸缩自然,潇洒生动,威仪端庄,显得气象博大,与欧楷不同的是在平稳端正中少了些险峻欹斜,未能体现稳中寓险、险中求稳的特色。独体字中,蔡书很重视字的收放关系,“也”“之”笔画紧凑,主笔突出,强调了收放关系,使得字中的对比更加强烈。上中下结构的字,蔡书的中间部分收紧,笔画调整以使上中下部分的重心都在一条垂直竖线上。从蔡书中“淑”“佽”可看出,蔡将左中右结构处理得非常紧密,将中部与右部紧接在一起,与左边部首留出一些距离。蔡书对包围结构的处理相对特殊,有“似包非包”的视觉冲击,包围部分的接笔以虚接处理,显得灵活不拘束,通透顺畅不沉闷刻板,个别字却包围紧密,笔画夸张,底部打开,突出主笔,如“建”字。

图2 《九成宫醴泉铭》(第一行)与《苏淑墓志》(第二行)例字比较之一

图3 《九成宫醴泉铭》(第一行)与《苏淑墓志》(第二行)例字比较之二

三、蔡京早期楷书面貌成因

蔡京楷书作品流传少,《苏淑墓志》的出土直接填补了蔡京早期楷书作品的空白。蔡京《香山大悲菩萨传碑》《大观圣作之碑碑额》与《苏淑墓志》相比有明显不同,其早期的楷书取纵势,师法欧体明显,后期的楷书显然取法颜体,而且多呈扁势。蔡京楷书“冠剑大人”“议于庙堂”的评论让人有一种端庄肃穆、笔画凌厉的感觉,用来形容此墓志极为合适。宋徽宗曾对书艺所学生制定学书内容:“隶法钟繇、蔡邕,真法欧、虞、褚、薛。”[9]一时间,墓志书法出现了取法欧楷的现象,如嘉祐五年《张氏墓志》、元符三年《范氏墓志》、大观二年《赵令蓍墓志》等,除学《九成宫醴泉铭》外,还有对《皇甫诞碑》《虞恭公碑》的学习。唐以“身言书判”选官,楷书于仕途影响大,宋靠“经义取士”,在科举中不考书法,为保公平用“糊名制”(弥封考生信息再阅卷)和“誊抄制”(防判卷辨认字迹或记号将答题内容重新誊抄)使得楷书地位降低,导致学子不重楷书学习,只求工整不谈创新与特色。蔡京24岁中进士,书此墓志时34岁,与科考时所写风格属同阶段。印刷术在宋代不断成熟完善,并广泛投入使用,曾靠手工抄写的活动大多被印刷替代,书写楷书的机会减少,印刷多是采用欧、颜、柳等人的经典范本,长期的阅读和接触潜移默化地影响了社会群众和书法家的楷书审美,产生了相对固定的“潜意识”,滞碍了社会群众和书家对楷书的创新探索。

蔡京24岁进士及第,先任地方官,后在崇文院做校书校勘,书写文书工作,34岁楷书面貌呈现出欧体的感觉是正常的。蔡京取法过的蔡襄、徐浩、沈传师等均是精研楷书的名家,尤其是启蒙老师蔡襄恪守晋唐法度,创新略逊苏、黄、米,蔡京亦是。二蔡均是宋代书法发展的关键人物,他们自身完备的书法成就,为晋唐法度与宋人之间搭建了一座技法的桥梁。多种因素导致蔡京留存于世的碑刻书法作品尤其是原石原刻稀少。此墓志风格精致严谨、豪放端庄,用笔方中寓圆、结构平稳方中、章法疏朗自然,虽缺个性特点与技法创新,但可窥蔡京早期楷书师法欧楷的渊源,具有一定的研究价值。