朱敦儒书法风格生成探究

——从朱敦儒《暌索帖》谈起

2023-07-05许飞飞

文_许飞飞

浙江师范大学艺术学院

内容提要:南宋词人朱敦儒中晚年书风较为成熟的作品要数《暌索帖》。本文试图从这件作品入手,来探究影响朱敦儒书风生成的因素。首先是在朱敦儒和苏轼个性差异做比较的基础上,研究《暌索帖》和《黄州寒食诗帖》书风的差异性;其次是通过研究朱敦儒不同时期的作品来推断其师承的影响;再次是通过朱敦儒受欧阳修、苏轼的“尚意”观念的影响,以及苏、黄、米三家对杨凝式的推崇,来比较《暌索帖》和杨凝式《神仙起居法帖》书风异曲同工之妙;最后,通过对朱敦儒不同的隐逸阶段的书风形成及其精神意态转变的研究,并得出结论:《暌索帖》结体存行意,以横势为主,略带纵意,是偏古雅端庄的宋代“尚意”之作。朱敦儒中晚年书风,是在“放纵”性格、“尚意”书风、“隐逸”经历,由内而外、跌宕起伏的多重因素影响下形成的。

一、性格与书风

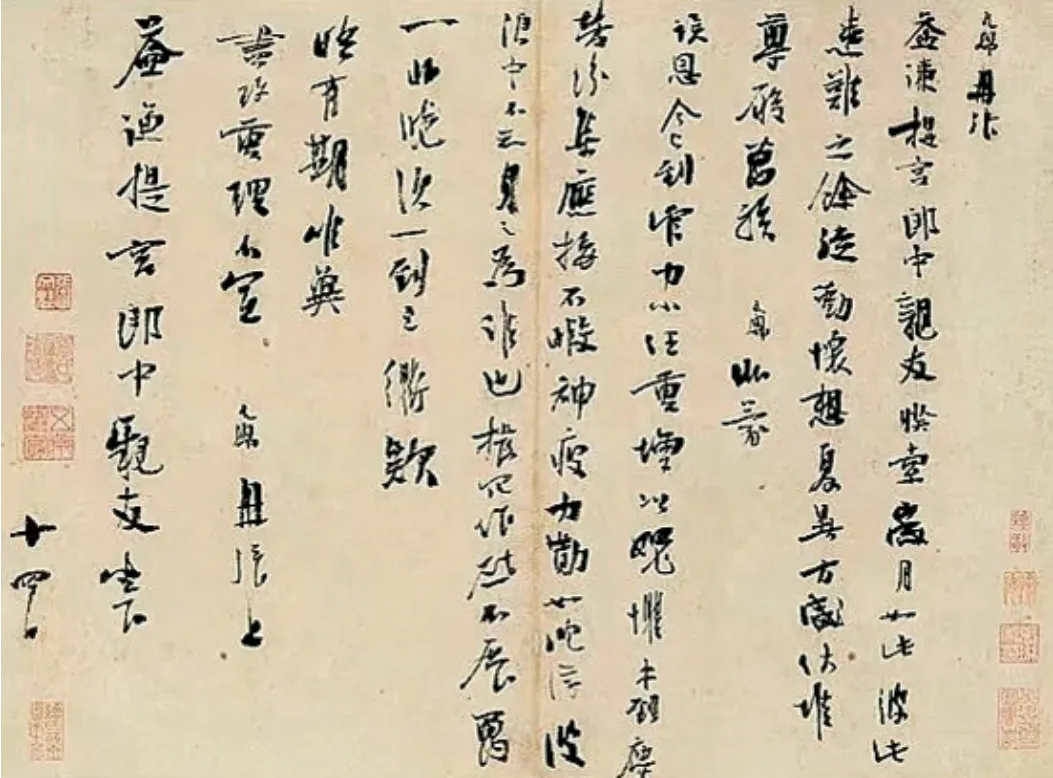

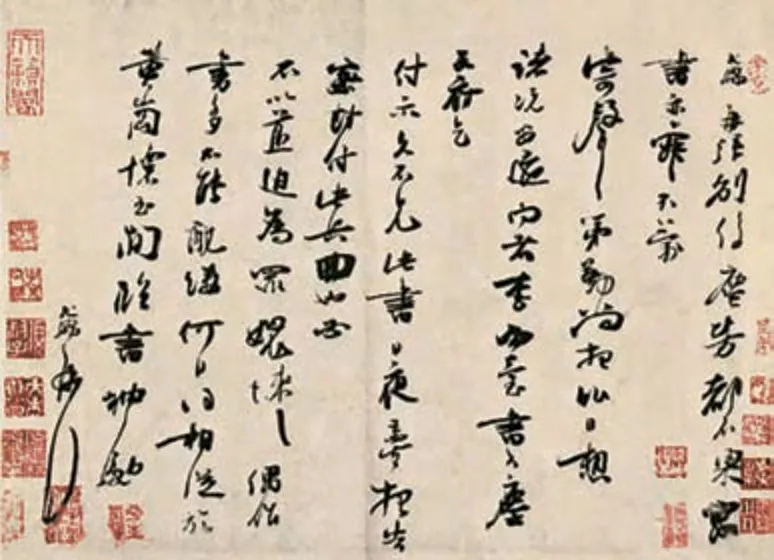

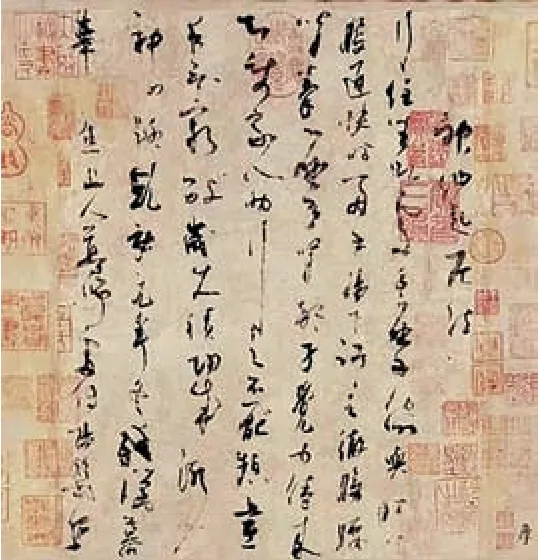

南宋词人朱敦儒(1081—1159)出身于殷实之家,闲适富足,正如他在洛阳所作之词《鹧鸪天》中说的:“我是清都山水郎,天教分付与疏狂。曾批给雨支风券,累上留云借月章。诗万首,酒千觞,几曾着眼看侯王?玉楼金阙慵归去,且插梅花醉洛阳。”[1]133从词中就可看出其生活安逸,志节清高,不染俗尘,其天性更是狂放不羁,乃是一位风流潇洒的狂隐之士。靖康元年(1126),朱敦儒开始南渡漂泊之旅,其在《忆旧》一诗中写道:“早年京洛识前辈,晚景江湖无故人。难与儿童谈旧事,夜攀庭树数星辰。”[2]早年轻狂豪放的性格已去,成了亡国后悲痛的江湖散客。朱敦儒出仕于赵构朝,历经十多载,而其《暌索帖》(图1)的书写时间“很可能正是在朱敦儒刚刚就任此职位的绍兴十五年(1145)六月十四日”[3]。正是绍兴十九年(1149)乃朱敦儒辞官前几年,在经历了由生活富足到亡国之痛,又在官宦时期看到官场的争斗与腐败,使朱敦儒在艺术上开始追求内在人格精神与情感的表达,这在《暌索帖》中体现得尤为充分。此帖不同于早期作品的古质规整,而尤为恣肆潇洒,纵横交错,寄情于书,书法已成为朱敦儒中晚年内心复杂情感真实展现的途径。

图1 朱敦儒 暌索帖

朱敦儒在艺术上受苏轼影响颇多。在其创作的诗词中大多带有东坡的洒脱飘逸之风。苏轼《定风波·莫听穿林打叶声》曰:“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”[4]这里展现了苏轼超然旷达、出世而不厌世的洒脱之情,始终保持着对生活的乐观心态。我们再看一下朱敦儒的《西江月》词:“世事短如春梦,人情薄似秋云。不须计较劳苦心,万事原来有命。幸有三杯酒好,况逢一朵花新。片时欢笑且相亲,明日阴晴未定。”[1]262从中也可看出朱敦儒表面洒脱旷达,但内心仍然怀有对生活和命运的悲观感伤,进而妥协,只能通过避世来缓解心中的苦闷之情,性格上带有的软弱之态,与苏轼超然洒脱、热爱生活的心性相比,仍有不及。

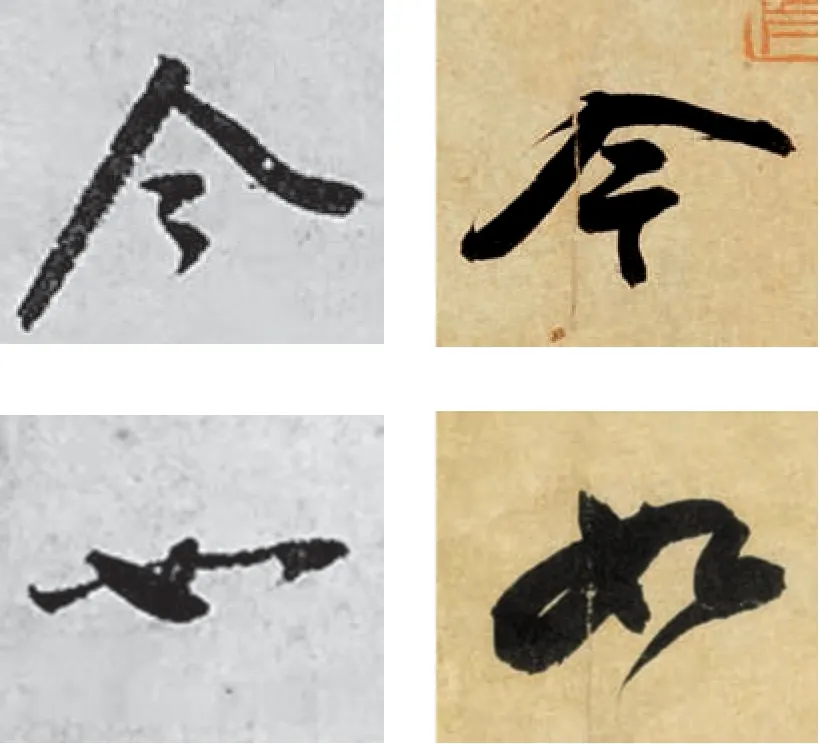

在书法方面这种差别更为深刻。以《黄州寒食诗帖》(图2)和《暌索帖》为例,在局部图(图3)中所示,其中的“今”字相对比,苏轼将字上部处理得更为开张,朱敦儒则稍显紧致。同样,“如”字在帖中的呈现也极为不同,苏轼较为厚重圆浑,朱敦儒写得十分横长,上下压缩。两件作品笔势章法具有连绵之意,但由于苏轼结字宽博,使其字距、行距显得拥挤。然而,朱敦儒结体紧密,字距、行距余白较多,可见苏轼具有外拓倾向,朱敦儒带有内擫之感。此中可见朱敦儒字内积聚着更强的笔势力量,犹如他经历坎坷后性格转变之下积蓄的悲闷之情。而且《黄州寒食诗帖》书写节奏变化较《暌索帖》变化差异大,从两帖局部可以看出:苏轼布局字的大小更为错落,字间行间关系更紧密,笔画靠近边字,较为开张;而朱敦儒只是在行内将字的中轴线左右倾斜,并未有打破行间界限的倾向,但也流露出要破除束缚并恣肆表达的想法,这或许也是其内心颓弱、无法释怀的表现。总之,苏轼的《黄州寒食诗帖》笔墨更为厚重,结体开张,字内布白变化更为丰富,与字外留白节奏关系十分紧密多变,整个章法仍然稳中存变。反观朱敦儒的《暌索帖》,虽然整个笔势章法是连贯纵横,略带草意,但结体内紧外松,不如苏轼的疏朗大气,这可能也是苏轼与朱敦儒心性差异在书风上的体现。

图3 《暌索帖》局部(左)和《黄州寒食诗帖》局部(右)

朱敦儒经历了亡国漂泊、入朝为官等人生的重大转折,心性由青年时的闲逸狂放,转而向命运妥协,避世隐居,内心苦闷,以求宣泄的想法在书法上隐隐可见。《暌索帖》结体内紧,章法纵横,应是朱敦儒将内心的情绪力量积蓄并寻求抒发的真切外化的体现。

二、师承与书风

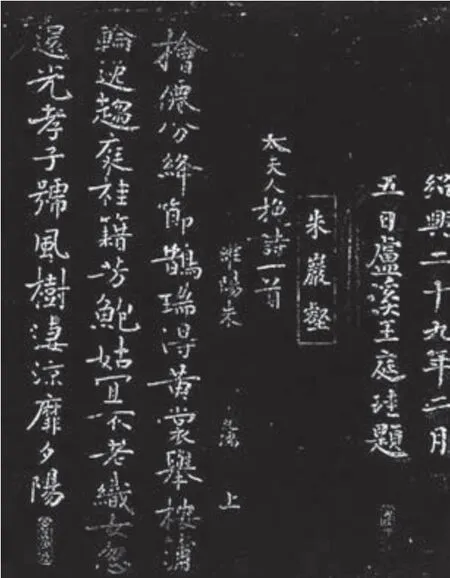

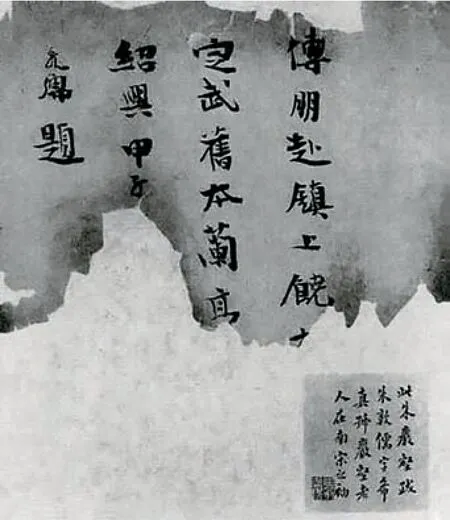

朱敦儒现存较早的书迹应是作于南渡之初客寓庐陵(今江西吉安)曾氏宅院的楷书《太夫人挽诗》(图4)。此作取横势,字形较为方扁,结体规整,用笔圆劲质朴,正如南宋朱熹所说:“书学莫盛于唐,然人各以其所长自见,而汉、魏楷法遂废。入本朝来,名胜相传,亦不过以唐人为法。至于黄、米而欹倾侧媚,狂怪怒张之势极矣!近岁朱鸿胪(朱敦儒)、喻工部者出,乃能超然远览,追迹元常(钟繇)于千载之上,斯已奇矣。”[5]朱敦儒应是吸收钟繇笔法结体形成的小楷书风,不同于南宋其他书家如赵明诚、米友仁等人无法走出苏轼、黄庭坚、米芾的影响。他追唐入晋,取法高古,书风古质,复古晋唐风韵。又如朱熹直言:“岩壑老人(朱敦儒)小楷《道德经》二篇,精妙醇古”[6],其中可见与钟繇有所渊源。根据倪瓒《六艺之一录》中所言:“傅朋赴镇上饶,相遇嘉兴,观定武旧本《兰亭》,真气凛然。绍兴中甲子(1144)九月十四日锥阳朱敦儒题。”[7]此跋正是《定武兰亭跋》(图5)中所留题跋文本,说明朱敦儒欣赏过唐代优秀摹本真迹,进而学习到魏晋书风特点。此跋所剩数字也较为古朴有序,一定程度上体现了朱敦儒受到温润古雅、凝重稳健的钟繇书风影响。

图4 宋 朱敦儒 太夫人挽词(拓片局部)

图5 宋 朱敦儒 定武兰亭跋

《尘劳帖》(图6)和《暌索帖》在整体上更加强调结体和章法的跌宕起伏和节奏变化。朱敦儒在中晚期开始逐渐注重笔势率意奔放,在《六艺之一录》也曾记载朱敦儒书法“横斜颠倒,几若杨少师(杨凝式)”[8]。杨凝式书风横风斜雨、纵横错落,其作品《神仙起居法帖》(图7)打破唐代法度走向宋代“尚意”书风,用笔奔放奇逸,章法结体恣肆纵横,如苏轼曾说:“自颜、柳氏没,笔法衰绝,加以唐末丧乱,人物凋落磨灭,五代文采风流扫地尽矣。独杨公凝式笔迹雄杰,有二王、颜、柳之余,此真可谓书之豪杰,不为时世所汩没者。”[9]在苏轼眼中,杨凝式是留有羲之、献之、颜和柳的笔法,并同时能够表达内心情感的承前启后的重要书家,从《尘劳帖》看,虽然结体仍然偏扁,但将字化方为圆,删繁为简,章法更强调欹侧,字内留白减少导致笔势更为连贯飘逸,而《暌索帖》取横势,行笔更为恣肆纵横,但笔力沉练。从上述评价和作品可看出朱敦儒书法中仍然存有晋唐笔法,而结体章法上更为洒脱,进而能较好地抒发自身的情感。

图6 宋 朱敦儒 尘劳帖

图7 五代 杨凝式 神仙起居法帖

朱敦儒的书法早期是在晋唐钟繇、王羲之等名家书法中汲取提炼,而到了中晚期则是在北宋“尚意”书风的影响下,并与自身经历的相映照,将自身情感融入其中,开始追求新的变化。

三、尚意与书风

北宋末期,社会上弥漫着享乐之风,如孟元老《东京梦华录》所云:“其人烟浩穰,添十数万众不加多,减之不觉少。所谓花阵酒池,香山药海,别有幽坊小巷,燕馆歌楼,举之万数,不欲繁碎。”[10]这种极度奢靡的夜生活,不仅给人们带来了天性的解放,同时,这种开放的社会风气对文学艺术的帮助也是显而易见的。

欧阳修在《试笔》云:“有以寓其意,不知身之为劳也。有以乐其心,不知物之为累也。然则自古无不累心之物也,而有为物所乐之心。”[11]欧阳修追求书写的快乐过程,乐在其中,忘记劳累,能够为书写提供自由的感受空间,不必过度追求书写的法度规则,以求“传意”的境界。同样,苏轼在《题〈笔阵图〉》中云:“笔墨之迹托于有形,有形则有弊,苟不至于无。而自乐于一时,聊寓其心,忘忧晚岁,则犹贤于博弈也。虽然,不假外物而有守于内者,圣贤之高致也,惟颜子得之。”[12]书法的弊端在于其有形,能够被人的视觉所感知,因而也削弱对其中所包含的韵味的感受,要摆脱对外形的依赖,加强对精神意境的表达,才能将书法境界达到圣人思想的高度。欧阳修和苏轼都认为书法应注重心性与情感的表达,天真并富有意趣,在观念层面阐释宋代“尚意”书风的时代风貌。朱敦儒在诗、书方面受苏轼深刻影响,诗词带有苏轼潇洒不羁的情感韵味,而《暌索帖》也展现了与苏轼相似的表达天性意态、不拘泥于法度的气象。

北宋“尚意”书风的代表人物苏、黄、米对五代的杨凝式极为推崇。苏轼视其书法“有二王、颜、柳之余,此真可谓书之豪杰”。黄山谷云:“余尝论右军父子以来,笔法绝尘,惟颜鲁公、杨少师二人。”[13]《米芾书史》云:“凝式书天真烂漫,纵逸类颜鲁公争座位帖。”[14]17米芾又在《书史》中说:“此帖(《争座位帖》)在颜最为杰思,想其忠义愤发,顿挫郁屈,意不在字,天真罄露在于此书。”[14]9从中可见杨凝式的书法是带有宋代“尚意”本源特点,而且时间上与宋代极为接近,其作品带有深切的情感流露,可视为宋代尚意书风形成之前的实践开拓之作。下面以杨凝式的《神仙起居法帖》与带有明显的尚艺书风的《暌索帖》做一比较,如局部图(图8)所示,同为“不”字,两人笔画圆劲厚重,笔势流畅,结体较为紧密,杨凝式所写具有倾倒之态,较为生动,而朱敦儒显得平稳端庄。又如“神”字,笔墨同样沉厚,朱敦儒将中轴线倾斜,而杨凝式将其处理得较为端直。由此可见两人都是在书写过程中不断变化字内中轴线来寻求节奏变化。《神仙起居法帖》和《暌索帖》局部所示,每一行字笔墨仍然沉着稳健,笔法丰富,具有晋唐对笔墨的浑厚要求。杨凝式在章法上较为纵横,破除法度,笔势连绵,意犹未尽,强调纵势,极具草意。而朱敦儒字内带有行草之意,字外则靠字轴线左右倾斜来加强字间联系,注重横势,确有古韵质朴之美。蔡襄《论书》云:“书法惟风韵难及。虞书多粗糙。晋人书,虽非名家,亦自奕奕有一种风流蕴藉之气。缘当时人物,以清简相尚,虚旷为怀,修容发语,以韵相胜,落华散藻,自然可观,可以精神解领,不可以言语求觅也。”[15]晋人书法风韵至上,其主要的原因仍是人清简旷达,真切抒发,自然可观。以苏、黄、米为代表的“尚意”书风是晋唐笔法所含之韵与人天性表达所含之情的有机结合。《暌索帖》和《神仙起居法帖》都符合宋代“尚意”书风的审美情趣,只不过《神仙起居法帖》取纵势,较为恣肆,而《暌索帖》取横势,较为含蓄罢了。

朱敦儒在苏、黄、米所倡导的“尚意”书风的影响下,内含晋人风韵,摆脱了唐人法度,结体带有行草之意,随性而书,与杨凝式《神仙起居法帖》有着异曲同工之妙。

四、隐逸与书风

《后汉书·逸民列传序》关于隐逸的解释如下:“或隐居以求其志,或回避以全其道,或静己以镇其躁,或去危以图其安,或垢俗以动其概,或疵物以激其清。”[16]隐逸是为了安定自身,远离世俗,通过回避来追求志向和道路。

朱敦儒一生大致分为“隐—仕—隐”三个阶段,第一段隐逸生活较为闲适,当时北宋经济繁荣,社会较为安定,而官场生活糜烂奢华。其父朱勃身居官场,朱敦儒对官场政治黑暗深有了解,从而与许多文人一样,远离官场,隐于民间,如《好事近·清明百七日,洛川小饮,和驹父》云:“春去尚堪寻,莫恨老来难却。且趁禁烟百七,醉残荚余萼。坐间玉润赋妍辞,情语见真乐。引满瘿杯竹盏,胜黄金凿落。”[1]241朱敦儒不求功名利禄,只想抓住时间纵情享乐,并在苏轼等人尚意之风的引领下,追求享受恬静自由的生活,吟诗作书,抒发内心意趣,达成自己内心的志向。北宋亡国之后,朱敦儒又经历了南渡漂泊避战的隐逸生活,饱尝对生存和命运的忧虑以及亡国的悲痛之情。其南渡之初的作品《太夫人挽词》书风古朴优雅,可见其在北宋的闲逸时期对书法追求仍是以晋唐的古雅质朴为主,展示其清高的文人气节和深厚的书学涵养,使其书法更带有沉厚悠远的韵味之意,同时也显示了当时隐逸文人志趣追求上的高古雅逸。

朱敦儒于绍兴十九年(1149)辞官开始第二段归隐生活,他在为官岁月中见到官场的权力争斗,经历了众多人生苦难,感觉已无法完成他“除奉天威,扫平狂虏,整顿乾坤都了”[1]57的心愿,看透一切,开始闲适放达。《宋史·朱敦儒传》云:“敦儒素工诗及乐府,婉丽清畅……桧子熺亦好诗,于是先用敦儒子为删定官,复除敦儒鸿肪少卿。”[17]这一阶段朱敦儒又因接受秦桧任用背负投靠奸臣的骂名,这仅有十八天的任用却成为他一生的“污点”,如他作《念奴娇·老来可喜》云:“老来可喜,是历遍人间,谙知物外。看透虚空,将恨海愁山,一时挼碎。免被花迷,不为酒困,到处惺惺地。饱来觅睡,睡起逢场作戏。休说古往今来,乃翁心里,没许多般事。也不修仙不佞佛,不学栖栖孔子。懒共贤争,从教他笑,如此只如此。杂剧打了,戏衫脱与呆底。”[1]45朱敦儒仕途多舛,历经波折,备觉人生如戏,放弃任何幻想,彻底隐于山林乡野之间,而《暌索帖》大致写于这段时期,其内容如下:

敦儒再拜:

益谦提宫郎中亲友,暌索岁月如此,彼此患难之余,徒勤怀想,夏暑方盛,伏惟尊履万福。敦儒比蒙误恩,今已到官,力小任重,增以愧惧。才到,尘劳纷集,应接不暇,神疲力勋,如沉浮波浪中,不知身之为谁也。拨冗作启,不展万一。非晓须一到三衢,款晤有期,唯冀尽珍重理,不宣。敦儒再拜上。益谦提宫郎中亲友坐下。十四日。

“暌索”即“分离”之意,《暌索帖》是朱敦儒向离别多时的朋友表达问候而写的一封信札,说明了自己的近况,并表达了对友人的深深挂念之情,从中能够感受到朱敦儒十分怀念与友人闲谈游玩的恬淡时光,也是其几年之后辞官归隐之愿的真实写照。这件作品是其内心疏解转向恣肆的体现,可以看作其归隐之后书风转变方向的典型之作,为其书法发展找到新的道路,也是其隐逸之心在书风形成中的见证,具有一定的开创性意义。

结语

综上所言,朱敦儒早期属于典型的宋代文人性格,追求高雅质朴的晋唐“钟繇书风”,深受欧阳修、苏轼为代表的“传意”书学观念的宋代“尚意”之风的影响。在经历亡国之痛和宦海沉浮后,他产生了看空一切的隐逸之心,并在其书道中有所显现。《暌索帖》是其平淡之性、晋唐之承、心意之传和隐逸之心的婉转呈现,也是其人生和书法转折时期的重要之作。