基于OBE理念的地理科学专业“气象学与气候学”教学大纲设计

2023-07-02杨余辉

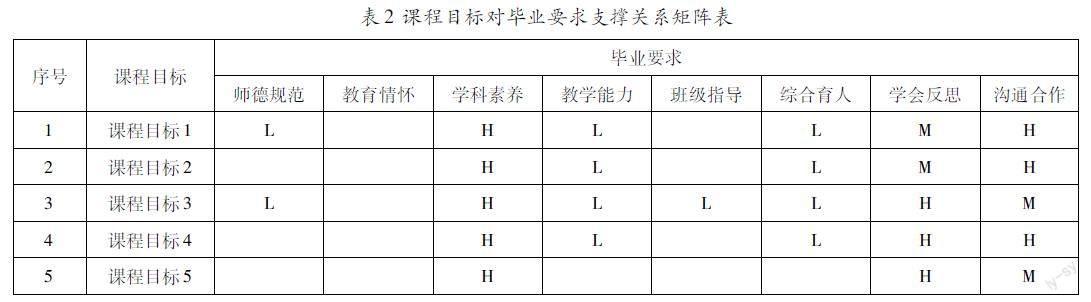

摘 要:“气象学与气候学”是支撑师范类地理科学专业毕业要求达成度的核心课程。基于OBE理念和立德树人根本任务,根据师范类专业教育认证标准、学校办学层次,设计与培养方案毕业要求对应的课程目标,同时融入家国情怀、科学精神、生态文明建设等教育内容,设计课程教学大纲。课程大学大纲主要包括课程目标,课程目标与毕业要求关系,课堂教学内容、教学内容与课程目标的对应关系,内容重难点、教学方式及考核方式和课程目标、毕业要求的对应关系,确定了考核评价的六个方面内容及评价标准等,为教学活动开展和师范类地理科学专业认证奠定基础。

关键词:OBE;气象学与气候学;专业认证;教学大纲

OBE(Outcome Based Education)教育理念,又称为成果导向、能力导向、目标导向或需求导向教育[12]。OBE教育理念是以成果为目标导向,以学生为本,基于学生培养目标、能力要求,采用逆向思维方式进行培养方案制订、课程体系建设和教学设计[34]。20世纪80年代,美国学者首先提出OBE教育理念,并逐渐被广泛认同,2003年OBE教育认证标准开始在美国等国家采用。我国教育部在2006启动了专业教育认证的试点工作,2014年12月开始开展师范类专业认证试点工作,高校师范类专业认证拉开帷幕。普通高校师范类专业认证以“学生中心、产出导向、持续改进”为基本理念,以此推动师范类专业人才培养质量的持续提升[5]。因此,师范类高校地理科学专业也必须基于此理念确立培养方案,进行课程体系建设、教学大纲制定和教学设计。

按照认证要求,基于培养方案,围绕学生毕业要求、素质能力培养,以OBE理念为基础开展教学活动成为必然。课程大纲是教师开展课程教学活动的纲领性文件,为了贯彻OBE理念,必须相应以此为理念设计课程教学大纲[6]。“气象学与气候学”是地理科学专业的基础课,是自然地理五大核心要素课程之一,是学习掌握综合地理、区域地理课程的先修课程,是地理科学专业毕业要求的重要支撑。为了达到师范生专业认证要求,更好地服务于地理科学专业,本文以OBE理念为基础,对“气象学与气候学”教学大纲进行设计,包括课程目标及其对应的毕业要求、课程教学环节学时分配、教学方式、考核方式、课程目标达成评价方法、标准等[78]。

一、课程目标

按照教育部师范生认证要求,基于所在学院普通师范类高校相应制订的培养方案,设立“气象学与气候学”课程目标。“气象学与气候学”课程致力于培养学生的现代地理学的科学素质,即从系统科学的角度来认识和解决地理问题,是学习掌握综合地理、区域地理课程的先修课程。同时融入家国情怀、科学精神、生态文明建设等教育,根植教育情怀,培育综合育人能力,學会反思、沟通合作能力,培养新时代的地理人、中学地理教育者。

课程总目标:以地球大气为研究对象,了解与掌握大气中以及地表上与大气有关的各种现象产生的原因、过程、演变的规律。掌握导致大气现象发生、发展的能量来源、性质及其转化;掌握大气现象的本质,从而能解释大气现象,寻求其发生、发展和变化的规律;掌握地球整体的和区域的气候现象和规律以及气候与其他自然地理现象(地带性和非地带性)的关系,地质时期、历史时期、现代气候气候变化与环境的影响与响应等。实验实践过程了解常用气象仪器的构造和原理,学会基本气象要素的观测方法,熟悉气象资料处理方法以及主要气象指标的统计和分析,了解天气预报制作过程和方法,熟悉正确运用天气气候预报信息的技能。

课程目标1:通过学习了解和掌握大气的特性和状态,掌握气象学的主要研究对象大气的基本物理特征,达到专业基础知识的培养目标。实验实践过程了解常用气象仪器的构造和原理,学会基本气象要素的观测方法,锻炼团队合作解决实际问题。

课程目标2:掌握导致天气现象(大气现象、大气过程和大气状态)的发生、发展,能量来源、性质及其转化过程,从而能解释天气现象,分析其发生、发展和变化的规律,解答地理问题;探讨如何应用这些规律,通过一定的人工措施,为预测和生产、生活实践服务(如人工影响天气、人工降水、消雾、防雹等),培养独立思考、综合分析、推理判断的能力。

课程目标3:掌握天气系统演变和气候形成的规律,了解和解释各不同地区的气候特征,分析气候资源及其地理分布,进行气候分类和气候区划,为后续区域地理、综合地理学习积累知识。

课程目标4:掌握气候变化的原因及其规律。培养自我学习能力、科学思维能力和创新能力。

课程目标5:能充分利用各种学习交流机会表达自己,树立终身学习的意识,能够结合生态文明实例开展反思,培养合格的中学地理教师。

课程思政总目标:彰显“人地协调观”等体现的家国情怀、民族精神、专业使命和世界观、人生观、价值观的价值引领作用;从人口、资源、环境等全球性问题,全球气候变化所引发的极端气象气候事件的增多、生态环境问题、人地关系地域系统失衡等问题,构建人类命运共同体意识。

课程思政目标1:通过对“气象学与气候学”前沿知识、著名科学家的科学探索故事、实验实践教学环节的实施,培养学生锐意探索、勇于创新的科学精神。

课程思政目标2:通过介绍中国气象、气候学家在大气科学领域的贡献,激发学生的民族自豪感和自信心,增强时代责任感和使命感。

课程思政目标3:通过分析天气过程、气候对人类生产生活的指导作用,在防灾减灾中的预防作用,探讨全球气候变化所引发的极端气象气候事件的增多、生态环境问题等,培养学生生态文明意识、人地协调观意识。

二、课程内容

根据主要参考教材《气象学与气候学》(姜世忠主编)章节内容,基于OBE理念制定每章学习目标及要求、教学难重点及难点、教学方法及主要内容。本文以第五章天气系统和天气过程为例进行说明。

(一)主要内容

主要内容的学习需要10学时。内容1:中、高纬度天气系统;内容2:低纬度天气系统;内容3:季风与中国的寒潮和雨季降水天气过程;内容4:对流性天气系统。

(二)内容(第五章)与课程目标关系

(三)学习目标及要求

掌握气团和锋的空间结构、天气特征、形成、演变和消亡;熟悉中高纬度的各种天气系统的结构、天气特征、形成、演变和消亡;掌握低纬度的各种天气系统的结构、天气特征、活动规律;掌握海陆风、季风的形成机制,亚洲季风的形成过程、天气特征、活动规律及对亚洲气候的影响;掌握寒潮、大型降水等天气过程的特称及形成过程和高低空天气系统的关系;熟悉对流性天气系统的结构、天气特征、形成、演变规律。

(四)教学重点及难点

气团和锋的空间结构、天气特征、形成、演变和消亡;中高纬度的各種天气系统的结构、天气特征、形成、演变和消亡;低纬度的各种天气系统的景观、天气特征、活动规律;亚洲季风的形成过程、天气特征、活动规律及对亚洲气候的影响;大型降水过程,对流性天气系统的结构、天气特征、形成、演变规律。

(五)教学方法

主要采取自主学习和探究式学习的方法,充分发挥学生的主观能动性,培养学生自主学习和发现问题、分析问题、解决问题的能力[910]。因此,教学设计以问题为导向,天气现象(地理现象)为基础、天气系统大气运动过程(地理过程)为驱动,系统整合知识点重构知识框架结构。以热带气旋为例,打破传统教学按照定义、热带气旋分类、台风结构、台风天气、台风形成条件按部就班的教学模式,采取探究学习方式,采取从地理现象发现到地理过程探究的教学设计。

案例:问题导向:热带气旋在哪里形成,为什么?热带气旋为什么在西太平洋副高分布区西、南附近形成,不在东太平洋形成?跨章节整合大气环流、跨课程整合大洋环流知识,副高是高压反气旋为顺时针大气环流,副高周围海洋为顺时针大洋环流,副高西面存在暖平流和暖洋流,具备产生气旋的热力条件,引导学生推导出热带气旋形成条件:高温广阔的洋面、地转偏向力和大气扰动形成气旋、垂直切变小有助于暖心结构维持等。基于热带气旋存在暖心、低气压,联系低压梯度风形成原理,解读热带气旋的定义、空间结构和天气;根据上升气流高空凝结降水释放潜热,不断加强暖心,中心气压不断降低,热带气旋在海洋上不断加强过程,引出热带气旋的分类,从热带低压、热带风暴、台风到强台风形成过程。

(六)课内实践

实验一:空气温度、湿度、降水、蒸发、日照的测定;实验二:风、大气压强的观测、云的观测;实验三:便携式气象站及观测场的建立;实验四:简易天气图分析;实验五:校园气象要素的综合观测和统计(1个月)。

三、考核及成绩评定

(一)考核与评价方式及成绩评定

(1)期末成绩占比50%:闭卷考试。

(2)平时成绩占比50%:考勤、课堂表现、课内实践报告、作业、雨课堂线上测试各10%。

分目标达成=a%×分目标评定方式1平均成绩/分目标总分+b%×分目标评定方式2平均成绩/分目标总分+n%分目标评定方式n平均成绩/分目标总分(a%+b%+…n%=100%)

(二)考核与评价标准

考核及评价标准分为5个等级,优秀、良好、中等、合格、不合格等。具体评价标准以课堂表现和课内实践实验一为例。

平时表现:基本要求1,能按时交作业,课堂、课外学习表现积极,能够积极参与讨论、回答问题;掌握研究“气象学与气候学”的基础理论、大气现象产生的机制机理、天气过程的形成演变机制(支撑课程目标1—3)。(1)优秀:课堂、课外学习表现积极,积极参与讨论、回答问题;按时交作业,概念清楚,操作正确;(2)良好:课堂、课外学习表现较积极,较积极参与讨论、回答问题;按时交作业,概念清楚,操作较正确;(3)中等:课堂、课外学习表现较好,参与讨论、回答问题;按时交作业,概念基本清楚,操作基本正确;(4)合格:课堂、课外学习表现一般,偶尔参与讨论、回答问题;基本按时交作业,概念勉强清楚,操作勉强正确;(5)不合格:课堂表现一般,不参与讨论、回答问题;不能按时交作业,作业有借鉴同学的现象;概念不清楚,操作错误较多。

基本要求2,掌握气候形成的因素,世界气候类型的空间分布规律及影响因素,能充分利用各种学习交流机会表达自己;能够查找、阅读、梳理文献,熟悉相关研究进展状况(支撑课程目标1—5)。(1)优秀:概念、基本原理清楚,文献梳理思路清晰,语言规范;(2)良好:概念、基本原理清楚,文献梳理思路较清晰,语言较规范;(3)中等:概念、基本原理基本清楚,文献梳理思路基本清晰,语言基本规范;(4)合格:概念、基本原理勉强清楚,文献梳理思路勉强清晰,语言勉强规范;(5)不合格:概念、基本原理不清楚,文献梳理思路混乱、语言错误较多。

实验一(课内实践):空气温度、湿度、降水、蒸发、日照的测定。基本要求:了解水银气压表的构造原理,掌握其观测方法及本地气压的订正方法;观察温湿度测量仪器的构造理,掌握其观测方法。掌握温度计、干湿球温度计、直管地温表、曲管地温表、毛发湿度计、数字式温湿度计、雨量筒、蒸发皿、暗筒式日照计、数字式照度计的使用(支撑课程目标1—5)。(1)优秀:能够全面掌握气压表的构造原理,掌握其观测方法及本地气压的订正方法;观察温湿度测量仪器的构造理,掌握其观测方法;(2)良好:能够较好掌握气压表的构造原理,掌握其观测方法及本地气压的订正方法;观察温湿度测量仪器的构造理,掌握其观测方法;(3)中等:能够基本掌握气压表的构造原理,掌握其观测方法及本地气压的订正方法;观察温湿度测量仪器的构造理,掌握其观测方法;(4)合格:能勉强掌握普气压表的构造原理,掌握其观测方法及本地气压的订正方法;观察温湿度测量仪器的构造理,掌握其观测方法;(5)不合格:不能掌握气压表的构造原理,掌握其观测方法及本地气压的订正方法;观察温湿度测量仪器的构造理,掌握其观测方法。

结语

基于OBE理念,根据师范类专业教育认证标准、学校办学层次,设计与培养方案毕业要求对应的课程目标,设计课程教学大纲,为教学活动开展和师范类地理科学专业认证奠定基础。教学改革、专业认证势在必行,转变教学方式,适应国家需求,以学生核心素质能力培养要求为目标,培养出合格的新时期地理人和中学地理教育者。

参考文献:

[1]曹玉东,王冬霞,周城旭,等.基于工程教育认证和OBE理念的教学大纲设计——以数字信号处理课程为例[J].大学教育,2021(3):8890.

[2]胡小舟.基于OBE理念的“机械设计基础”教学大纲设计[J].教育教学论坛,2021(37):2528.

[3]李志义.对我国工程教育专业认证十年的回顾与反思之一:我们应该坚持和强化什么[J].中国大学教学,2016(11):1016.

[4]姜波.OBE:以结果为基础的教育[J].外国教育研究,2003(3):3537.

[5]王丹,孟祥龙.论师范类专业认证与师范教育高质量发展[J].河南大学学报(社会科学版),2022,62(03):117122.

[6]顾佩华,胡文龙,林鹏,等.基于“学习产出”(OBE)的工程教育模式——汕头大学的实践与探索[J].高等工程教育研究,2014(1):2737.

[7]郭文革.高等教育质量控制的三个环节:教学大纲、教学活动和教学评价[J].中国高教研究,2016(11):5864.

[8]张晓欢.成果导向教学模式下课程大纲的设计与编写[J].计算机教育,2016(1):112116.

[9]康怀彬,陈俊亮,费鹏,等.基于成果导向的课程教学设计——以国家级精品在线开放课程食品工艺学为例[J].高教学刊,2021(32):138141.

[10]蔡新红,岑红蕾,王洪坤.面向工程教育专业认证的《电路(一)》教学大纲改革[J].教育教学论坛,2019,11:9899.

作者简介:杨余辉(1980— ),男,新疆库康人,博士,副教授,研究方向:气候变化及环境响应、地理学科教学。