学科大概念在议题式教学中的应用

2023-06-21余海志

余海志

【摘要】学科大概念和议题式教学是新课标新教材两大鲜明特色,二者相结合,才更能展现当下思想政治课教学的新样态。学科大概念在议题式教学中的应用,既需要对学科大概念进行整体规划,又需要考虑议题式教学的设计特色。如何发挥学科大概念的作用,使议题式教学更有成效?其中,核心设计整体规划,规划指引创设议题,落实评价促成素养是学科大概念在议题式教学中应用的三个重要环节。

【关键词】学科大概念;议题式教学;应用

议题引领活动型学科课程的实施是新一轮高中思想政治课程改革中的一大亮点。议题式教学,是一种教学方式,教学本身不是为了“议”而“议”,更重要的是考虑“议”背后的学科知识、社会知识。如何提高议题式教学的有效性,是一线政治教师面临的一重大问题,而学科大概念在推进议题式教学中起到画龙点睛的作用。以学科大概念引领,知识构建系统化为引线,在宏观上掌握和理顺教材内容的基础上,去创设议题、选择情境、开展活动。将学科大概念与议题式教学有机融合,突破单一的教学方式,在教学任务的驱动下,学生通过议题的探讨更易于掌握学科知识,运用知识,促成学科核心素养的形成,提升课堂教学质量。本文以必修四《哲学与文化》为例,从三个方面谈谈学科大概念在议题式教学中是如何应用的。

一、核心设计,整体规划

议题式教学要求根据学科内容的结构化,设计活动序列化。可见学科内容的结构化,理清教材内容脉络是议题式教学活动开展的首要前提。一节议题课如果只重视议的精彩,活动开展的热烈,那也只是华而不实,只重形式不重内容,知识和学科核心素养最终还是没有落地,这节课也就没有了价值。新课标也明确指出“进一步精选学科内容,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”由此以大概念为核心的顶层设计,规刬知识的整体性、逻辑性,是学科内容的结构化形成的重要路径。

大概念为核心的顶层设计要求教师用系统优化方法对单元、课、框、目的各方面、各层次、各要素有序性的优化组合,建设以概念为核心的导图架构。概念根据学科的内容有层级性,一级概念即单元核心、二级概念即课题核心、三级概念即框题核心,形成以顶层概念引领,具有关联性、整体性、实践性的规划脉络。

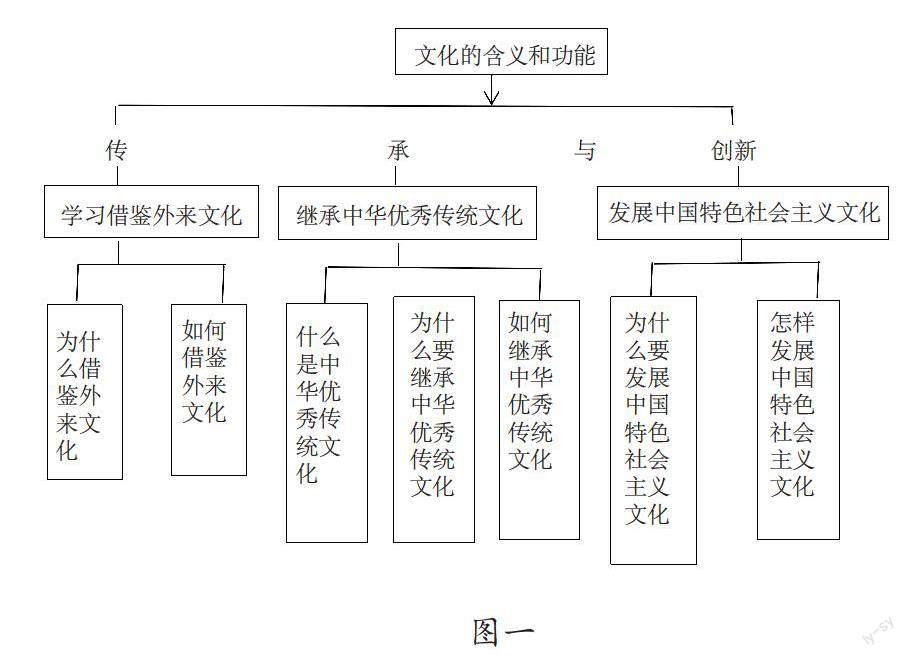

以《哲学与文化》第三单元“文化的传承与创新”为例。该单元有三课构成:第七课“继承发展中华优秀传统文化”,第八课“学习借鉴外来文化的有益成果”,第九课“发展中国特色社会主义文化”,每一课下面都有三框题。如何将散、零的文化碎片整合规划,学科大概念起到关键作用。单元标题“传承”与“创新”是一级概念,以一级概念延伸二级、三级概念。在时间上,“承”就是继承,继承什么?对应的是第七课“继承发展中华优秀传统文化”。“中华优秀传统文化”是二级概念,在这核心概念下有两个问题需要解决,一是中华优秀传统文化是什么、为什么、怎么办,二是中华民族精神是什么、为什么、怎么办。在空间上,“传”就是传播,不同民族的文化的交流传播,它对应的是第八课“学习借鉴外来文化的有益成果”。“外来文化”是二级概念,在这核心概念下也有两个问题需要解决,一是为什么借鉴有益外来文化,二是如何正确对外来文化。在这两个问题中又包含了三级概念“文化的民族性”“文化的世界性”“文化交流”“文化交融”。“创新”即是文化的发展,发展什么文化?对应的是第九课“发展中国特色社会主义文化”。“中国特色社会主义文化”是二级概念,同样是两个问题需要解决,一是为什么要发展中国特色社会主义文化,二是怎样发展中国特色社会主义文化。这两个问题中包含着三级概念“文化强国”“文化自信”。如图一所示。

按照“传承”“创新”两个一级核心概念整合单元内容。第七课从时间维度分析文化创新发展需要“不忘本来”即是“继承”,第八课从空间维度分析文化创新发展需要“吸收外来”即是“交流、交融”,第九课是落脚点“面向未来”即是“发展中国特色社会主义文化”。整个规划设计形成一级概念引领二级概念,二级概念发散延伸不同的问题隐含三级概念,且二级核心概念下的问题一般呈现出“是什么—为什么—怎么办”递进式的思维逻辑。整体规划打破教材框架,对学科内容知识创新整合。在教学中贯穿学科大概念,引领议题、情境和问题的创设,使教学流程更具有逻辑性,并具有理论支撑。这样更能够培育学生正确的思维方式,掌握知识,真正提高学生的学科核心素养。

二、规划指引,创设议题

整体规划为引线,为议题式教学设计提供正确的逻辑构思和依据。而课的关键词和框的内容是学科大概念从整体规划通向实践操作的重要环节。影响着议题设置的质量,课堂的质量。就以《哲学与文化》第三单元“文化的传承与创新”学科大概念的整体规划,通过课的关键词和框的内容来创设议题和问题,开展活动。

1.从课的核心词设置议题—系列化

第三单元有三课,将主题单元分解为三个分议题。一方面,考虑每个议题的设置必须指向课的关键词,让议题有围绕探讨的中心和主题;另一方面议题的设置得考虑到课堂活动环节的设置,二者要有一定的联系,为问题和情境载体提供知识支撑。比如,第三单元的核心词“中华优秀传统文化”“外来文化”“中国特色社会主义文化”。围绕三个核心概念,设置了以下三个分议题。

议题一:“承路—如何正确看待中华传统文化”

议题二:“传路—怎样正确认识外来有益文化”

议题三:“延路—中国特色社会主义文化何以具有生命力”

三个分议题是并列关系,对应整体规划中是从时间和空间不同的维度阐述文化应如何创新和发展。对于教师来说,通过三个核心词设置的议题使上课条理更清晰,逻辑更严谨,流程更顺畅,为知识体系的构建奠定基础。对于学生来说,以上有深度、有思辨空间的议题,加深概念印记,如议题二的核心概念“外来有益文化”,学生会思考“什么样的外来文化才是有益的?”“有益的外来文化一切照搬吗?”“对待外来文化的态度是什么?”等等,同時学生还会把三个议题综合起来考虑。这样的议题设计既能激发学生思考,拓展学生思维,又能强化学生对课、单元的内容的整体性认识。

2.从框题内容设置问题—活动化

教学中,整体规划引导的议题下所形成的问题是关键。问题设置的质量关系到学生的主体参与度,课堂的温度。问题的设置,关注三方面。一是以核心概念为中心,发散式形成相关递进关系的问题串,环环相扣,引导学生思维向纵深发展。二是根据框题内容设计,通过学生的讨论能落实到知识点,同时又能多维度延伸知识、拓展知识,形成源于教材又高于教材的知识架构。三是需要依托一定的情境开展活动,情境、概念和内容三者的结合,实现课程内容活动化。以第七课为例,议题是“承路—如何正确看待中华传统文化”, 为了理解与掌握“中华传统文化”和“中华民族精神”相关知识,以这两个核心概念分别设计两节课。设置以下问题,第一节课是“中华传统文化”。

问题1:传统文化对现实生活而言是财富还是包袱?请阐明你的观点。

这是具有思辨性的问题,学生在讨论中多角度地正确认识和理解中华优秀传统文化的产生、当代价值、对待传统文化的态度。对此问题的探讨回答了关于“中华传统文化”是什么→为什么→怎么办相关内容。

问题2:你认为《经典咏流传》是怎么成为一档国民度超高的综艺节目?

《经典咏流传》是以中国传统文学经典与现代的表现手法相融合的中国大型文化节目。结合该情境设置问题2,让学生通过小组讨论的方式寻找答案。对此问题的探讨回答了“中华优秀传统文化”创造性转化与创新性发展相关内容。是对问题1怎么办的补充,在这里教师应作出总结概括。

问题3:如何让琼剧重获生命力,吸引更多人的关注和喜爱,请说出你的建议。

结合海南琼剧情境(本土素材)设置问题3,此问题是知识的运用与升华,可以在课堂上小组讨论,请代表发言,也可以考虑课后完成,形成报告。

第二节课是“中华民族精神”。

问题1:视频中所呈现的民族精神有什么共性?

播放视频,结合一百年来,中国共产党实践中形成了伟大的建党精神的材料提出问题1。对此问题的探讨回答了“中华民族精神的内涵及表现”。

问题2:你认为中华民族精神在中华民族的进步发展中发挥怎样的作用?

学生结合视频事件,生生相互交流。对此问题的探讨回答了“为什么要弘扬中华民族精神”。

问题3:在实现中华民族伟大复兴的征程路上应如何弘扬中华民族精神?请举例说明。

这个问题可以课前抛出,让学生查阅资料。在课堂上学生结合生活、教材内容分小组讨论,举例说明论证。

以核心概念为中心,两节议题课分别所形成的三个问题串层层递进,带动课堂活动深入开展,环节相扣,调动了学生主动地议、有价值地议。两节课不同的三个问题串在知识生成上对应了知识构建中“中华传统文化”和“中华民族精神”概念词所形成的主干知识。在教的层面实现课堂活动与课外活动相结合,在学的层面实现理论与实践相结合。通过核心概念引领,创设议题,设置问题。能有效推动学生深入理解概念,丰富概念内容,自主构建知识体系,真正做到对知识的融会贯通、迁移、运用。让学生学习有收获、有效率,教师上课有深度、有效果。

三、落实评价,促成素养

学科大概念在议题式教学中的应用效果如何,需要对教学过程及结果进行评价,了解学生课堂学习的情况,及时反馈信息。笔者认为课堂表现、课后探究是落实学科大概念在议题式教学应用及促成学科核心素养的两个重要的评价形式。

1.课堂表现

课堂表现应是个动态的过程,需要通过课堂观察师生互动,生生互动的状态,教师及时调整上课的节奏,调整上课的方案。本单元的课堂表现主要通过讨论合作、表达展示、知识理解、维度提升四个方面考量。讨论合作主要是用于评价以概念创设的议题和问题能否调动学生主动探究,激发学生思考和探索的欲望。表达展示主要用于评价学生能否调用核心知识分析现象和问题,潜移默化促成学科核心素养的形成。知识理解主要用于评价学生是否正确理解知识,落地政治学科核心素养。维度提升主要用于评价学生能否从空间、时间或多维度深化拓展知识,提高至国家、民族、社会、历史等多方面考虑问题。培育正确的国家观、民族观、历史观、文化观,实现立德树人的教育目标。

2.课后探究

课后探究是教师布置实践类项目、研究性学习等课后任务,需要学生课后收集资料,联系生活观察体验,社会实践,身体力行,分组合作,深入探究。然后在第一课堂或第二课堂以学生专题讲坛的形式展示。如在讲完“中华优秀传统文化”这一课题后,布置任务,分小组搜集海南传统文化,现状如何,是否面临发展危机,应如何保护传承开发等。鼓励学生走出校园调查采访,去图书馆、博物馆取材查证,形成总结报告。最后在课堂上展示。通过真实的活动体验,培养学生公共参与意识。将课堂活动和校外社会实践活动有机结合,思政课的小课堂与社会的大课堂结合,增强学生的使命感和家国情怀意识。在系统地掌握和运用“中华优秀传统文化”知识中,情感得到升华,激发热爱家乡,认同本民族文化、本土文化,转化为政治认同、科学精神等学科核心素养,提高学生正确的全面的认知水平。

学科大概念在议题教学中的运用,以上三个方面,核心词是抓手为引领,整体规划是主线为依据,评价是手段为落点。三者有机结合为议题教学的实效保驾护航,更好实现价值引领的育人目标。核心概念与议题式相结合的实践研究在路上,笔者还需钻心学习、倾心践行,用心总结、精心反思,让课堂更有活力、更有质量、更有价值。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.普通高中思想政治课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]朱文彥.提炼大概念 点睛议题式教学[J].中学政治教学参考,2021(03).