中医眼科升清降浊用方用药规律分析

2023-06-16邱心悦赖思艺张瑞芬刘光辉

邱心悦,赖思艺,张瑞芬,刘光辉*

(1.福建中医药大学附属人民医院,福建 福州 350004;2.福建中医药大学 中西医结合眼科研究所,福建 福州 350004;3.德化县中医院,福建 泉州 362500)

清升浊降是人体正常的气机运行方式,若清阳不升、浊阴不降,则易生疾病。目居头面,属五官上位,清阳不升则目无所养,浊阴不降则郁而成疾。因此,升清降浊法对于中医眼科临床具有重要意义。既往已有大量应用升清降浊法治疗眼病的临床报道,但对于其中用方用药规律的相关研究亟待补充。目前,数据挖掘已成为常用的数据分析手段,得到了各个领域的认可,随着大数据时代的来临,使用数据挖掘技术探索大数据间的内在规律具有巨大学术价值[1]。本研究通过检索中医眼科临床应用升清降浊法的文献,基于中医传承辅助平台软件(V2.5版),借助数据挖掘技术探索其中的用方用药规律,现将研究情况报道如下。

1 材料与方法

1.1 文献来源

本研究所用资料均检索自中国知网(CNKI)、万方、维普数据库,检索时间范围为1982年1月-2022年6月,检索学科范围为“中医五官科学”,检索词的关键词或主题词为“升清”或“降浊”,采用主题词和自由词结合的方法进行检索。

1.2 纳入标准

①中医眼科有关升清降浊法运用的文献;②中西医结合治疗的眼病中含有中医方剂的临床文献;③相关专家治疗眼病的经验介绍、医案含有完整方剂者;④方剂所含药物具体完整或为经方;⑤方剂配伍方式与升清降浊法相符。同时满足④⑤两条以及①②③条中的一条,且能判断治疗有效的文献。

1.3 排除标准

①文献未被纳入期刊的,如书籍、会议或学术论文;②药味相差小于3味的方剂视为相同方,只纳入1次;③用药方式为非口服方法。

1.4 方剂名称规范化处理

参考《方剂学》[2]以及《中医方剂大词典》[3]对方剂的名称进行规范化处理。方剂来源于同一原方但药味不同的以“原方名+1、2……”进行命名,如“补中益气汤1、补中益气汤2……”;由两个方剂共同加减组成的方剂以“方名1合方名2”命名,如归芍地黄汤合柴胡疏肝散;方剂为自创无法在参考书中检索到的按照其自身命名进行录入,如“白内障术后方”;方剂有多个名称的按照参考书中名称进行命名,如“内障升麻汤”“冲和养胃汤”统一命名为“圆明内障升麻汤”。

1.5 中药规范化处理

参考《中药学》[4]及《中医大辞典》[5],对方剂中的中药名称、功效、四气、五味、归经进行规范化处理。同种中药的产地、炮制方法、别名有所不同,但其功效类别未变的均记录为统一药名,如淮山药记录为山药;清半夏、法半夏均记录为半夏;将军记录为大黄;但有些由于炮制等原因,导致药物功效类别发生变化,则区分记录为不同药物,如生姜、干姜、炮姜;对中药的四气五味进行修饰词的剔除,如微温统一记录为温;对基础方进行随证加减的药物不予记录。

1.6 数据处理与统计分析

获得文献全文后,手动剔除不符合纳入标准者,将入选文献通过NoteExpress建立数据库。筛选出文献中符合要求的方剂,并添加笔记初步记录其所含方剂名称及中药组成。再将NoteExpress数据库中筛选的有效内容进一步细化,按照文献标题、所含方剂名称和药物组成制成表格。其中的方剂名称参考《方剂学》以及《中医方剂大词典》进行规范化处理,中药名称参考《中药学》及《中医大辞典》进行规范化处理。将相关方药录入中医传承辅助平台,建立关于中医升清降浊法治疗眼病的方剂数据库。通过中医传承辅助平台软件的统计报表系统对中药的频次、四气、五味、归经等基本信息进挖掘,然后使用数据分析系统对方剂中的中药使用频次、组方规律等进行分析,得出结果,再将数据挖掘的结果绘制成三线表、柱形图、饼图或折线图,从而更加明确地显示出方剂种类、中药的四气五味及归经等高频出现类型。

2 结果

2.1 文献筛选及数据提取结果

共检索出文献400篇,去除重复文献后最终筛选出符合条件的文献82篇,方剂184首。

2.2 数据统计结果

2.2.1 方剂种类频次分析 共筛选出方剂184首,按照全国高等中医院校“十三五”规划教材《方剂学》的21类方剂对其进行分类,最终共分10类,其中未涉及到清热剂、解表剂、表里双解剂、祛暑剂、治风剂、安神剂、固涩剂等11类。按照使用频次从高到低排在前五位的分别是补益剂(87次,47.28%)、祛湿剂(26次,14.13%)、和解剂(26次,14.13%)、理血剂(21次,11.41%)、祛痰剂(10次,5.43%)。具体结果,见表1。

表1 方剂功效类别统计

2.2.2 药物频次分析 共筛选出184首方剂,共207味中药,累计频次1 831次,共26味中药频次≥20次,排名前五位由高到低依次为甘草、茯苓、当归、白术、白芍。具体结果,见表2。

表2 药物频次统计

2.2.3 中药功效类别分析 共涉及207味中药,根据全国高等中医院校“十三五”规划教材《中药学》的21类中药对其进行分类,最终共分18类,其中不涉及涌吐药、攻毒杀虫止痒药、拔毒化腐生肌药。总频次1 831次,位于前四的药类降序依次为补虚药594次(32.44%)、解表药250次(13.65%)、清热药221次(12.07%)、利水渗湿药176次(9.61%)。具体结果,见表3。

表3 中药功效类别统计

2.2.4 中药药性分析 按寒、热、温、凉、平五类进行药性分类。本次挖掘数据中,中药药性总频次1 831次,按频次从高到低分别为温性736次(40.20%)、寒性581次(31.73%)、平性412次(22.50%)、凉性73次(3.99%)、热性29次(1.58%)。

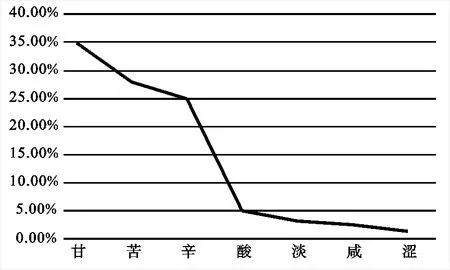

2.2.5 中药药味分析 按酸、苦、甘、辛、咸、淡、涩七类进行药味分类。本次数据统计中,药味总频次2 941次,以甘味药最多,共1 026次(34.89%),苦味药823次(27.98%)、辛味药735次(24.99%)、酸味药148次(5.03%)、淡味药94(3.20%)、咸味药74次(2.52%)、涩味药41次(1.39%)。见图1。

图1 中药五味频率统计

2.2.6 中药归经分析 中药归经总频次4 912次,其中脾经用药频次最高896次(18.24%),其次为肝经880次(17.92%)、肺经720次(14.66%)、心经634次(12.91%)、胃经590次(12.01%)、肾经532次(10.83%)。见图2。

图2 中药归经统计

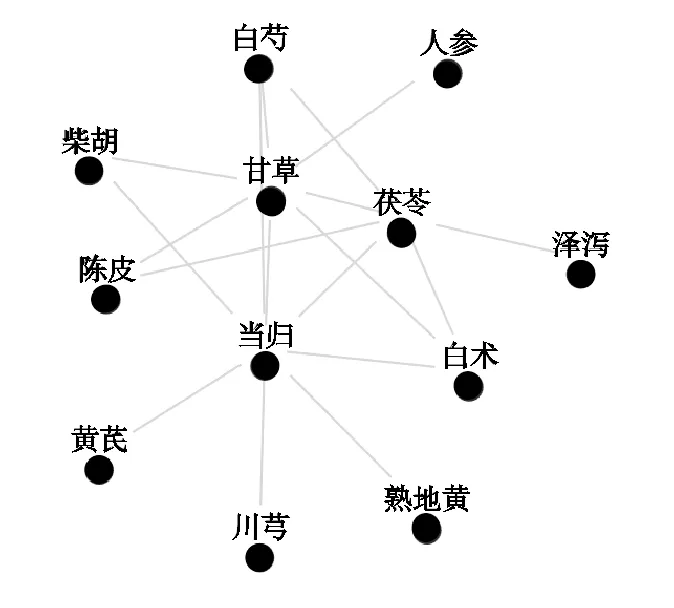

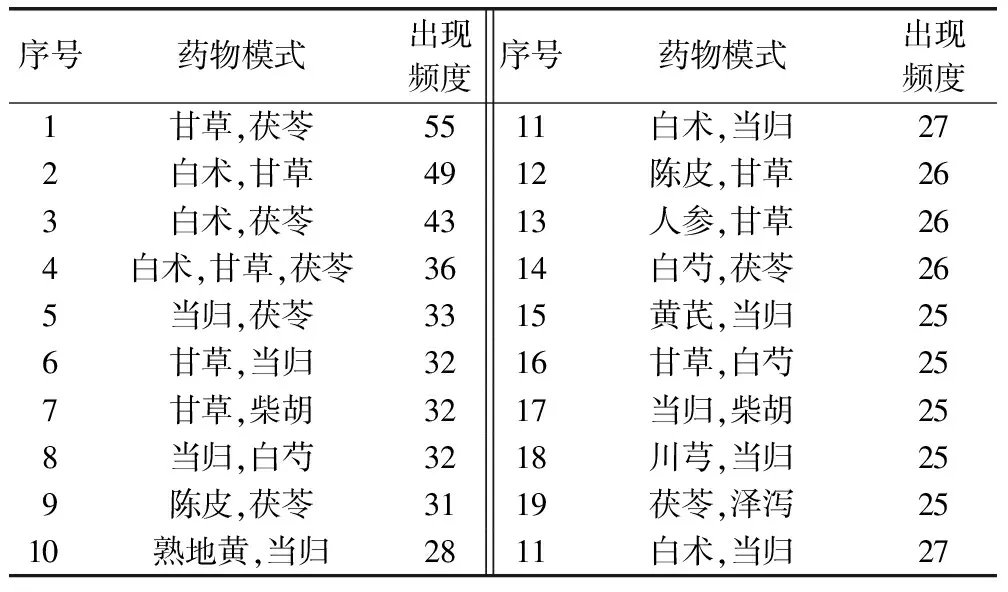

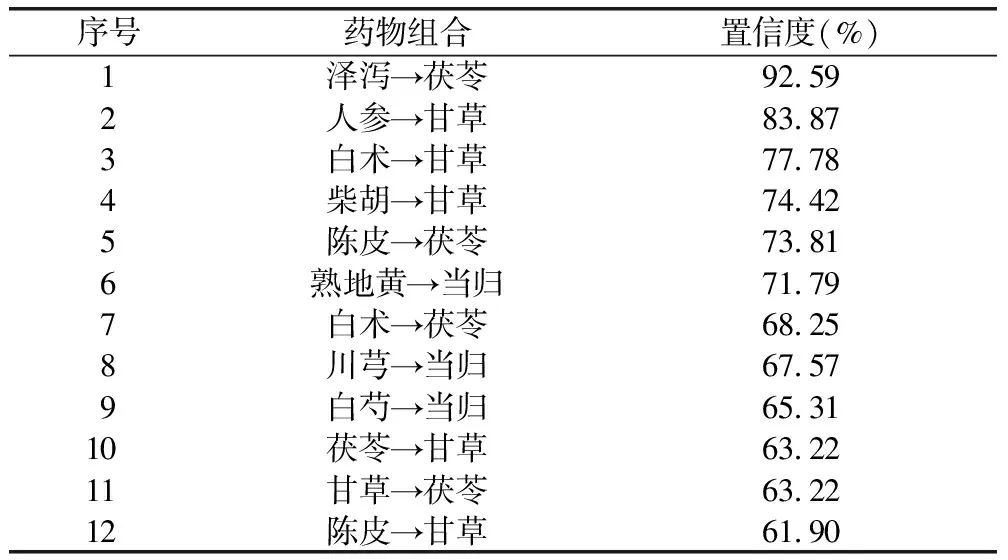

2.2.7 中药组方关联规则分析 将207味中药进行组方关联规则分析,分析时需要设置支持度和置信度进行调节。支持度指的是药对或药物组合在所选方剂中出现的频次;置信度是指当A药物出现时,B药物出现的概率。本研究设置支持度≥25、置信度≥0.6,得到19条数据,包含12味中药。出现频度排名前五的药物模式分别为:甘草-茯苓、白术-甘草、白术-茯苓、白术-甘草-茯苓、当归-茯苓。药物之间关联网络,见图3。关联规则,见表4-表6。

图3 药物关联网络

表4 高频中药关联规则分析

表5 高频中药二项关联规则分析

表6 高频中药三项关联规则分析

3 讨论

清浊是中医学重要的基础概念。清阳是指包含气血津液在内的维持人体组织器官生理活动所需要的精微物质,浊阴是指人体重浊、性降、内守的物质,是机体代谢产物,生理性者如粪、尿等,病理性者如水湿、痰饮、瘀血等,后者是人体主要的致病物质[6]。人体气机的正常运行有赖于清升浊降。《素问·阴阳应象大论》曰:“升降相因而变化作矣。出入废则神机化灭,升降息则气立孤危,故非出入则无以生长壮老已,非升降则无以生长化收藏,是以升降出入无器不有。”[7]清阳升,以输精微,濡养机体;浊阴降,以除糟粕,排出代谢产物,如此方可维持机体的正常生理功能,防止疾病的产生。若清浊不循其道,则易生变。“清阳出上窍”,目为精明,《内经》曰:“五脏六腑之精气,皆上注于目。”[8]因而诸脏腑凡有升降异常者,皆能反馈于目,导致眼病。为此中医治疗眼病,必使五脏升降相得,气机调畅,功能乃常,故升清降浊法为中医眼科临床应用之大法。

本研究发现,中医眼科应用升清降浊法的方剂,种类最多、排前五位的分别是补益剂、祛湿剂、和解剂、理血剂、祛痰剂。补益剂是指具有补充人体气、血、阴、阳之精微的方剂,本研究结果中,补益剂的代表方有补中益气汤、归脾汤、参苓白术散,均为补脾胃、益气血之剂。脾胃为气血生化之源,因此补益脾胃可滋生气血;脾胃又为气机升降之枢,脾主升清,胃主降浊,胃降则脾得升,脾升则胃得降,循环不已[9],故通调气机是升清降浊法应用之首选。和解剂和解少阳、调和肝脾,其中以半夏泻心汤、逍遥散为代表方。肝主疏泄,与脾共调一身气机,但木易乘土,土虚不制木,肝脾不和,气机失调,导致头目昏花,则需要和解剂调和肝脾、疏肝健脾,使气机宣畅,清阳浊阴升降协调则病解。补益剂与和解剂为“升清”“降浊”二法兼有之类,而祛湿剂、理血剂、祛痰剂则主要针对痰、湿、瘀等浊邪,使其降泄来治疗眼病。湿性黏滞、重浊,湿阻于目,目易生眵、视物模糊等,眵多后阻滞气机,气机升降失常又会导致湿邪更甚,因此需要祛湿剂宣畅气机,利水渗湿。祛湿剂化湿利水,通淋泄浊,本研究结果中以五苓散为代表方。瘀血阻滞经络,络气不通、目失所养而不能视,因此需要理血剂活血化瘀。理血剂化瘀止血,本研究结果中以血府逐瘀汤为代表方。痰之为病,常与湿合,痰湿阻于肺脾,气机宣降失常,阻遏清阳,头目无所养,昏花无所视,因此需要祛痰剂祛湿化痰,升清养目。祛痰剂化解痰涎,本研究结果中以二陈汤为代表方。

眼科升清降浊的方剂中,用药多选择甘温、辛苦温、苦寒之性味。甘味,能补、能和、能缓[10],可以补益气血、调和肝肾、充利脾胃,使眼得精血濡润,滋养补虚。温性药具有祛风散寒、温里散结、利水除湿等作用[10],可散实邪。辛味,能散、能行,具有发散、行气行血的作用[10]。以当归、白术为代表的甘温药物可在温阳补虚的同时清除水湿或寒阻,使得清阳得到补充,使得目在受润养的同时,浊阴得降,适用于诸如脾胃、肝肾虚损导致的水饮上犯于目等虚证。而以柴胡、羌活、白芍为代表的辛苦温、苦寒之品,皆属于眼科常用之风药的范畴。辛温药物可以发散风寒、行气散结、活血化瘀等,使有形的风寒、瘀滞等浊邪降泻,适用于诸如风寒犯肺、肝血瘀滞等阴实证。苦味药具有清泄火热、泄降气逆、通泄大便、燥湿坚阴等作用[10]。寒性药具有清热泻火、滋阴凉血解毒等作用。苦寒药物清热泻火、滋阴润燥之力更强,可以在降泻火热之邪的同时使阴精上布,祛邪不伤阴,适用于痰热壅肺、或兼见实火等阳实证。同时,辛甘入脾,辛苦入胃;治脾当用温升,治胃宜用苦降,升脾兼顾降胃,降胃佐以升脾[11]。而升清降浊法之主脏在于脾胃,因此在眼科临床治疗时当脾胃同治,辛温为主、辛苦为辅,二者并用以升脾降胃。高频用药多归于脾经,其次为肝经和肺经。脾主运化水谷而生清阳[12],充养目窍;肝开窍于目,目为肝之外候,肝受血而目能视,肝之经脉,上连目系,肝与目的关系最为密切[14];肺主宣降,总调一身气机,肺气调和则气和目明[13]。

将眼科升清降浊使用药物的频次从高到低进行排列,结果显示排在前10位的中药依次是甘草、茯苓、当归、白术、白芍、黄芪、柴胡、陈皮、熟地黄、川芎。其中使用频次最高的为甘草,其性味甘、平,归心、肺、脾、胃经,具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药等功效。朱雅凡[14]在甘草炭中发现了纳米类成分,通过小鼠急性酒精性胃溃疡模型,证明其具有抗溃疡的作用。由此可知,甘草具有保护胃黏膜的作用,可以增强脾胃运化水谷的能力,保证“清气”的化生之源。使用频次排名第2位的是茯苓,其味甘、淡,性平,归心、脾、肾经,具有利水渗湿、健脾宁心的作用,是驱邪不伤正的代表性药物。杨婷等[15]通过建立上焦水饮内停大鼠模型,发现茯苓可以明显降低肺通透指数、肺的干湿比及肌酸激酶含量,并且可增加血清中白蛋白的含量,改善大鼠肺组织中水液潴留情况,使水饮之邪排出体外,浊邪得降。使用频次排名第3位的是当归,其性味甘、辛、温,归肝、心、脾经,具有补血活血的作用。张明等[16]研究发现,当归水煎液能提高失血性血虚小鼠肝脏指数、胸腺指数,降低脾脏指数,提示当归具有较好的补血、防止出血和提高免疫功能的作用,使得机体气血充盛,有清气可生。使用频次排名第4位的是白术,其性味苦、甘、温,归脾、胃经,具有健脾益气、燥湿利水的功效。白术亦为驱邪不伤正之品,有研究表明,白术内酯有抗炎的作用,挥发油组分、水洗脱液组分和多糖组分能促进胃肠蠕动[17],使脾胃健运,发挥作为气机升降枢纽的功效。使用频次排名第5位的是白芍,其性味酸、苦、寒,归肝、脾经,具有养血敛阴止汗、平抑肝阳、柔肝止痛的作用。褚雪菲等[18]给予48例胃阴不足型慢性萎缩性胃炎患者芍药甘草汤合一贯煎加减内服治疗,结果该组患者在治疗16周后,临床效果优于口服养胃舒胶囊治疗的48例患者,表明白芍对于慢性胃炎具有显著的治疗效果,具有补益脾胃的作用,有利于脾胃化生清阳,充养目窍。

高频出现的207味药物共分为18类,排名居前5位的药物类别分别是补虚药、解表药、清热药、利水渗湿药、活血化瘀药,其中除了解表药、清热药之外,皆与高频方剂使用类型相呼应,此二者多为辛散之品,皆属于风药范畴。内服方剂中配伍风药是眼科的一大特色,风为百病之长,风为阳邪易袭阳位,而目位于上部,因此眼科疾病多与风邪相关,许多眼科疾病在命名上体现了风邪致病的特点,如绿风内障、青风内障等[19]。肺属娇脏,又为华盖,风邪常兼夹寒、热邪,首犯肺卫,肺失宣肃,升降失常而为目病;此时常加防风、羌活等疏风散寒,菊花、蔓荆子等祛风散热,升降相宜,邪去正安则目明。肝为刚脏,最易化热生风,上扰于目则目痒、目赤肿痛;肝气郁滞,无法调畅升降之气机,阻滞邪气于目而为病;此时常加柴胡,解表退热、疏肝解郁,同时兼有引经报使之效,取其升散之性,引导诸药直达眼目之处而发挥药效。不仅如此,风药还具有祛风养血、平肝熄风、升清降浊的功效,因此,眼科遣方用药,常配解表药、清热药等风药,这也是其使用频次位列高频用药的第2、3位的原因。

对高频出现的药物进行关联规则分析,分析结果中以“甘草-茯苓”中药组合出现率最高,其次为“白术-甘草”“白术-茯苓”“白术-甘草-茯苓”“当归-茯苓”,功效多以补气健脾、利水渗湿、补血为主,以补中益气汤、参苓白术散、当归补血汤一类为代表方,与方剂种类使用频次最高的前四位相吻合,再次证明了补气活血健脾、利水渗湿在应用升清降浊法治疗眼病中的重要地位。体现了在以补虚治本的同时,注重活血、渗湿来针对引发疾病的实邪以治标,符合中医标本兼治的治疗原则。治本使清阳有化生之源,治标使浊阴得法沉降。同时,通过分析药物关联网络,发现其以甘草、茯苓为中心,显示了甘草、茯苓对于升清降浊法治疗眼病的重要性。

综上,升清降浊法是中医治疗眼病的重要方法,本研究总结发现既往中医眼科临床基于升清降浊法治疗眼病时,谴方以补益剂居多,用药以补益药为主,常配伍解表、清热之品,药性多温,药味多甘,入脾经多见,配伍时以甘草-茯苓为核心组成药对。

通过客观挖掘升清降浊法治疗眼病的用药规律,可为日后中医眼科临床谴方用药提供一定思路。