“树亮点”:基层治理中政策信息环境的塑造

2023-06-14吴春来金江峰

吴春来 金江峰

摘 要:村社社会资本是基层政府政策调配和落地的客观条件。基层政府的层级性和科层属性使其并不能够直接了解村社层面的政策信息环境,因而导致政策精细化遭遇困境。而村社主动展示“亮点”,能够为基层政府的政策调适提供必要信息,形成以村社为核心从下至上对科层组织注意力的反向吸纳。在G镇的“亮点村”案例分析中发现:(1)村社通过聚焦基层政府的项目预期方向,对接村社条件禀赋,并细化政策目标价值的真实性、本土性,能够作为亮点绩效来获得科层组织青睐;(2)村社通过自我动员有效解决了项目落地的前置难题,抑制了科层主导项目分配的信息障碍,使得政府获取政策绩效的风险降低;(3)科层的属事责任压力使其必然要注意到村社社会资本对于政策执行的积极作用,因而采取对接村社需求的方式来达成积极合谋。村社通过展示“亮点”来吸引科层项目分配的注意力,使得政策分配更为聚焦,调适了政策精准度。此现象是我国基层政府治理中政策目标与社会需求对接的一种逆科层的实践,体现出政策民本主义价值。

关键词:项目制;组织注意力;科层制;乡村治理;亮点村

中图分类号:F325.2;F325.7 文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2023)02-0055-10

收稿日期:2022-07-22DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2023.02.07

基金项目:国家社会科学基金一般项目(20BZZ104)

作者简介:吴春来,男,西北农林科技大学人文社会发展学院副教授,博士,主要研究方向为基层社会治理、县域乡村振兴。

一、文献综述与问题缘起

基层政府政策目标与社会需求之间的一致性,是影响政策精准度的关键。作为党政体制支配的国家治理,我国政策体系主导权在于中央层级[1],省、市和基层政府的政策角色主要在遵循中央基本政策原则的基础上进行政策在地转化,即通过政策的名实分离,使政策能够更好的落地[2]。从上至下的政策传递过程体现出逐步精细化的特征[3]。在基层,由于政策可行性依托于基层社会现实政策环境,因而,基层政府如何与基层社会进行政策注意力对接,直接关系到政策转化是否可行。此种政策可行性蕴含两层涵义:一是政策能够被基层条、块所支持和认可,并能够在执行上达到高效率[4];二是此种政策能够带来属地治理绩效,尤其是能够被政策对象所认同[5]。当前,在政策执行上,基层政府通过领导小组[6]、政治统合制[7]、行政包干制[8],能够充分实现决策统筹、组织动员,强化行政权力的集中[9],也使得政策过程的一致性、政策执行力得到增强。但是,此种政策过程的高度集中化也带了一个负面效应,即政策过程愈发呈现出行政化导向[10],政策过程中难以见到“需求方”,因而政策环境中的重要主体——村社(民众)及其意志未能在政策过程中充分表达出来。而在诸如精准扶贫和乡村振兴这类国家主导的涉农战略中,民众对政策效能的感知度是衡量政策绩效的重要标准,也是惠农政策的合法性基础[11]。虽然基层一线治理能够产生诸多机制创新,并且发挥中坚干部的能动性来调和政策目标与乡村社会需求,但基层政府治理仍旧呈现出诸如“政策能够迅速执行,但却难以给民众带来看得见的实惠”等问题。这一问题体现出基层政府在政策适配中缺乏有效渠道了解和掌握基层社会的政策信息环境。

在我国,政策分配是以项目制为核心来进行运作的[12],在县域是由属地党委统筹、各部门主管。此种项目分配的主导权在于基层(县级)政府,而项目执行的属地往往在于最基层的乡镇、行政村,因而,项目缘由和事实依据从行政村产出,然后以条线的方式进行上传、审批、申报、立项。而县级条线部门具备项目分配重要统筹权力[13],能够决定哪些项目申报、是否符合申报资格以及前置审批等。这意味着,乡镇和行政村能否获得政策项目,一定程度上受到县级条线部门和县级决策层的组织注意力影响[14]。自下而上的申报程序与自上而下的审批、分配权力之间呈现出一定的张力,常规的行政化方式在处理此种项目资源分配权力时导致项目资源分配的单向注意力。在层级式的行政发包和治理绩效导向下的政治背景下,基层体制对于项目资源和政策的分配方式,呈现出两种逻辑。

一是激励动员情境下政策资源分配的开放式竞争。项目资源分配是行政权力运行的重要展示。在单一制国家中,政府纵向间关系体现出治理责任的属地化分配[15]。基层政权作为属地治理主体而承载事权和资源,因而,上下级政府之间的行政发包呈现出一对多的竞争关系[16]。这种竞争关系使得政治锦标赛成为有效地对上对下激励动员方式[17]。而项目分配就是此种激励动员的常规策略,它弥补了政策工具的局限性,围绕项目进行的组织注意力竞争被凸显出来。这种项目竞争方式的前提是激励作为一种自我动员的策略是有效的,即下一级属地为了谋求获取激励,而积极争取项目并使得项目能够带来上级组织需要的治理绩效。因而,从组织注意力分配而言,此种开放式竞争仍然是一种自上而下的行政逻辑。例如,上级核心领导联系和包保的下一級属地,或综合实力、地位强的属地或具备了政治上的优先性。组织注意力呈现出一定范围的聚焦和相对选择。

二是合规合理情境下一线治理对政策分配的调适。基层项目资源分配并非完全按照“上级激励下级”的方式,因为项目资源分配涉及属地治理的产出,因而,作为上位者的属地并不能够完全按照自我意志来进行项目分配,必须要考量到项目资源分配的可适性。尤其在基层,项目政策需要关照群众需求和解决群众现实问题,这是基层政策制定和转化的基本价值导向。由于基层体制本质上是一套高度行政化的科层体系,因而,熟稔群众工作和经手一线工作的“中坚干部”[18]起到政策过程中衔接组织注意力和村社需求的关键作用。这种角色和身份使其掌握了基层政策信息的关键,能够影响到政策分配。但是,以一线干部来进行政策信息的调适和匹配,本身并不是一种制度化的治理方式[19]。例如,一线干部能够通过自主权来平衡和调整政策精准度,也能够通过自身掌握的政策话语权而曲解民意,“上面经都是好的,下面的和尚把经念歪了”。这种略显诙谐式的表达,即是体现出基层一线干部在政策衔接过程中难以受到制度约束的“自主权”。

在行政主导项目资源分配并由一线干部进行政策调适这种政策分配方式中,项目资源作为行政权力实践的重要载体,是以高度行政化的逻辑而进行分配的。虽然兼顾了一致性与适用性,但此种名实转化和分离,仍存在行政意志难以契合乡村社会实际需求的问题。如果说这是一种上下合谋行径的话,那么至多只是基层体制与一线干部抑或少数乡村精英之间的合谋。而在“亮点村”这一类科层组织和村社合谋的政策分配互动中,则体现出不同于开放式竞争和一线干部转化的互动逻辑。诚然,耗费大量资源来进行“亮点村”打造,是政府治理行为的越界。但是,基于有条件基础上适当的亮点打造,使得工作成绩更加凸显本地特色,获取更为显著的治理绩效,是一种积极的治理行為。这体现出,科层组织能够发挥能动性,在识别村社的政策环境和基础条件的情况下,围绕村社自主治理而进行资源配套和投放。问题在于,科层组织如何识别和理解村社客观存在的政策环境优势,又如何尊重和利用此种优势条件来成功打造亮点。

本文基于以上的分析提出研究问题:“亮点村”打造为何呈现出自下而上的逆科层逻辑?即具备项目资源统筹分配权力的科层组织的注意力被村社通过何种策略限定、缩小了选择范围和效力。本文采取个案研究法,以湖北省T市(县级市)G镇H村成功打造县级美丽乡村建设“重点村”(该县美丽乡村建设最高等级)的经验,分析村社如何反向吸纳科层组织注意力,使后者卷入被动合谋的实践过程。作者于2021年9月在H村进行田野调查,采访对象包括县美丽乡村建设领导小组(及办公室)、县政府办、县农业局,G镇党委政府、美丽乡村建设办、H村等,共计访谈对象30余人本文人名、地名已根据学术规范进行了匿名处理。。

二、个案介绍与“亮点村”打造的经验

G镇位于湖北省中部江汉平原T县东部,距离县城13公里。T县为农业大县,全县人口167万人,共有25个乡镇。G镇共有户籍人口8万人,25个行政村。G镇的地理区位在县城正东方向,有省道穿乡镇而过,是全县东向区域的门户。H村位于G镇最西端,即由县城到G镇的第一站。全村共9个村民小组,户籍人口1 834人。2019年是T县全面统筹推进美丽乡村建设的关键年,全年共确立目标工作任务124个村,其中重点村13个、示范村34个、整治村77个,分别每村投入400万元、200万元和100万元。在G镇,2019年度的项目落地到吴场村(入选示范村)、刘集村(入选整治村)。对于此类项目的申报,县领导小组办公室主任称:“主要是按照总体布局、领导意志、基础条件、乡镇推荐等方式来确立的。”在2019年的建设村申报中,G镇H村并未能申报上示范村和重点村。对此,L镇分管美丽乡村建设的党委委员、常务副镇长陈某解释到:

“第一年没有推荐H村,原因在于H村存在一些短板,基础薄弱,不太适合推荐,而且即使是推荐上去,做不出成绩,也难以达到我们的预期。H村是杂姓村,而且居住的较为分散,如果要搞美丽乡村建设,涉及小组之间谁先搞谁慢搞的问题,姓氏之间的冲突难以平衡,会影响到工作的开展和推进。同时,美丽乡村建设虽然都是上面拨项目资金,但多少也需要村民出钱办事。H村没有代表、委员、大企业家,少了乡贤的助力,这一块也是短板。另外就是H村的“两委”班子在上一次换届中变动较大,我们也考虑到这样一个班子能不能把工作做好,毕竟美丽乡村建设是要全县比武、考评的。”(资料编号:20210909TMCJ)

由于2019年工作推进并没有产生让县领导满意的亮点,因而在2020年的项目分配过程中,县领导小组办公室尤其强调让各乡镇、行政村自主申报,强调要围绕各申报村的特色亮点来进行打造并根据各乡镇、各村的基础条件来进行筛选、确定。在2020年度重点村项目申报中,H村获得了成功。以下即是对G镇和H村如何实现项目申报和“亮点村”打造的经验呈现。

(一)制造预期:政策绩效的具体化

由于政策过程并不是以政策执行主体(即村社)而进行的信息获取,因而科层部门难以有效获得村社政策环境的真实信息。在一些碎片化的信息获取中,领导走访、视察成为影响条线部门对村社政策环境信息判断的关键。领导对村社的初步认可能够对政策条件予以定性和评价,进而成为条线部门判断政策环境的关键。而在常规方式中,科层组织只能够通过下位者所提供的有限信息来寻求更为精准的项目资源分配。这一政策信息障碍的存在导致条线部门需要村社积极进行信息展示。正是此种现实中所存在的信息不对称,使得政策落地最低一级主体的村社有着强烈通过“展示亮点”来吸引组织注意力的动机。科层组织注意力呈现出亮点和绩效的导向,此种注意力倾向能够被下一级属地所感知。但是,亮点和绩效只是一种空泛的政策目标。因而,对于乡镇和行政村而言,需要将此种政策目标明确化和清晰化,能够说服条线部门和党委决策层。正如县美丽乡村建设领导小组办公室工作人员所称:

“美丽乡村建设,全县也没有成熟的经验。我们可以向其他地方学,但真正要怎么做,还是要考虑到最基层的基础和条件。县里统筹大方向、整体布局,以及投多少钱、做哪些事,这些都是上面来统筹的。大的原则、大的政策,要在地转化,分解为一些具体的项目来进行支撑,就比如说重点村的400万元项目资金,这是确定的。但是这些钱要做哪些事情,靠哪些项目来支撑,这个主动权在村里。谁谋划得好,小项目配合得好,整体效果好,这就能出亮点。”(资料编号:20210902TMZB)

由于组织层级与政策实施主体之间存在一定的距离,这导致遵循科层组织逻辑的条线部门,对行政村一级的政策环境并未有清晰的了解。而政策的精细化又需要条线部门能够了解和掌握基层政策环境。因而,行政村如何展示自我政策环境的优势,成为争取项目的重要依据。H村结合自身优势,通过准确理解政策导向将县级决策的原则和方向进行明确化,提出本村的发展思路。这种工作思路和战略方向的明晰化,使得上级在考量项目资源分配时能够注意到优势村社的基础条件,这种优势基础为获取政策绩效提供了可靠性。

村社一级政策目标在地化是以行政村为载体,因而,如何挖掘和整合行政村的资源禀赋和基础条件,关系到政策目标能否最大化实现。行政村能否结合县政府总体布局来谋划自身项目亮点,是其吸引上级组织注意力的关键。H村支部书记在谋划项目时所体现出来的基本思路是:

“我们结合县里的战略方向来谋划。一是强调我们的区位重要性。我们乡镇是东大门、口子镇,在省道上,东来西去都要路过这里,这是县容县貌的窗口。而我们村又是从城区过来必经的村,美丽乡村建设直接关系全镇工作的第一印象。我们就是打着这个牌子来说服乡镇领导的。二是要出亮点。我们在布局时,考虑比较细,利用好优势资源。村里有好几颗古树,于是我们围绕古树打造亮点,做成微景观。还有一个小茶园,打造品茶采摘观赏平台。有一段古县河,做景观步道,整体规划更加有特色。县领导来看了以后表示了认可,乡镇领导看到我们的基础也加大了投入。县领导小组办公室也认可,给我们配套了项目,成功申报了重点村。”(资料编号:20210914TMLLN)

正如上述案例中H村支部书记所称,该村能够主动对接县委决策的导向,将美丽乡村建设这一工作目标细化为具体的、可操作的工作计划。这种可操作的工作计划,体现出村社在政策前置条件方面所呈现出来的能动性。

除村社能够主动对接项目导向外,乡镇这一层级在政策信息沟通中有着承上启下的作用。在通常情况下,乡镇属地政府作为对接乡村社会需求与县级条线部门,起到将政策地方转化的基本职能。乡镇能够理解县级决策导向的注意力,并且结合村社的条件,即实现县级决策和项目分配的在地精准化。此种在地精准化包含两个方面:一是政策和项目能够更加契合各地的乡镇、村社的情况,乡镇得到此种政策文本和项目资源时,能够因地制宜地落实政策;二是此种项目资源的分配遵循最小投入和最优产出的逻辑,即将有限的项目资源分配给最能产生治理绩效的属地。科层组织的注意力呈现出相对集中的调适性选择。

(二)降低风险:项目绩效产出的可靠性

项目资源的绩效产出存在不确定性。因而,从条线部门来看,项目落地需要考量的是政策执行的绩效反馈。这也意味着项目分配具有一定的风险性和不确定性,即绩效产出的不确定性。细究来看,此种不确定性体现在:一是政策投入的产出绩效不符合社会需求,但此种政策投入带来了组织绩效的产出,即“象征性绩效”和“实质性绩效”。因而,对于部门而言,政策执行的绩效在于可直观展示,符合科层体制对于政策执行的考量,例如合规、高效率執行、成本控制等;而对于社会需求而言,此种绩效产出在于治理对象的绩效感知,例如政策是否带来便利、政策的社会反响等。因而,农民意愿成为项目落地和项目绩效的重要影响因素。

同时,从政策执行的角度来看,项目工作的推动离不开行政体制之外的主体,例如村民自治组织、村落抑或与项目利益相关的村民个人,这导致村社能否形成并维系一定程度的集体行动对于项目政策的执行有重要影响。项目过程中所产生的“钉子户”现象,抑或“大社员”的强制因素干预项目落地,都意味着村社社会资本能够产生负面的政策环境,给项目落地带来阻碍。那么,村社在政策执行之前,能否有效地进行自我动员,降低项目落地的风险,成为科层组织信任村社的重要考量因素。正是基于此,H村充分动员并发动群众,做通群众的思想工作,并把一些前期的工作任务做好,使得乡镇和上级更加信任H村。H村党支部书记刘某的陈述中能够看出村集体如何动员村社,使农民理解政策并达成一致的。

“项目落地,最大的困难就是一些不配合的村民。乡镇的领导也说,谁能让村民齐心,自动拆除破旧房屋、不漫天要价,不提无理要求,就推荐申请项目。我们前期做了大量工作,给村民讲政策、谈形势、讲好处。组织党员代表、村民代表前往宜昌、襄阳等地去看,学习别人经验,让村民看到好处。解决了动员难的问题,群众都很支持。我们开会都比较顺利,应该拆除的猪圈、菜园子、放杂物的破旧房子,这些群众们都自愿拆除。我们没有补偿的专项经费,就让他们自己拆,村委会雇用他们做工,以做工的形式给他们提供劳务补贴。大家也都很乐意。我们做了这些前期工作,再向乡镇领导汇报,把乡镇领导请到村里来看,证明我们想争取项目的决心。”(资料编号:20210914TMLLN)

在上述H村的案例中,村社自我动员为项目落地减小了障碍。此种动员策略是结合项目政策落地所能够给村社带来的好处,即可识别的政策绩效。而对于乡镇和上级而言,村社自我动员同样能够带来可识别和预期的治理绩效,即政策执行的阻力和不确定性得以降低。

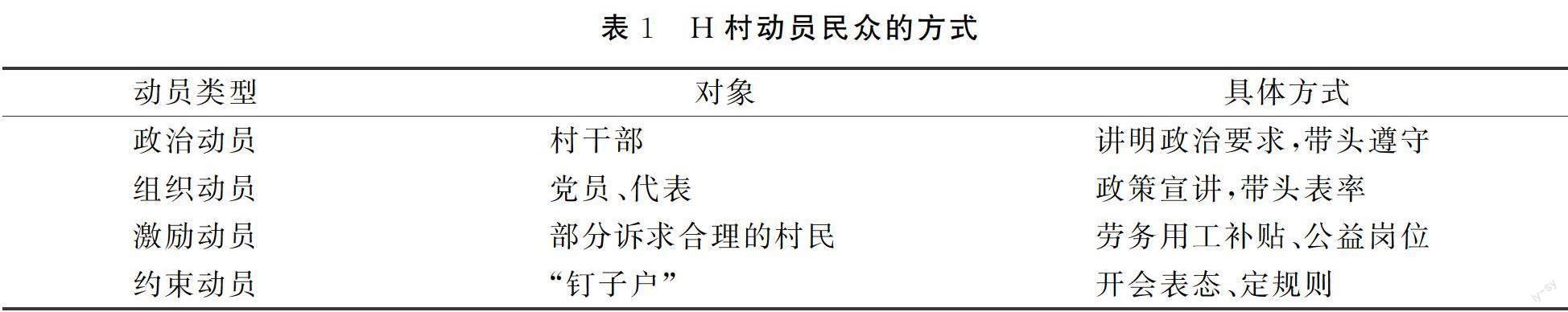

就村社自我动员来看,主要体现为村“两委”对村民的动员。由于村民对于具体政策的理解和认同存在差异性,尤其是部分村民认为项目如侵占自己的土地或者房屋必须要给予赔偿,但是美丽乡村建设项目并没有这样的赔偿标准,这就会产生不配合的村民。村“两委”能够劝服这类村民,成为动员群众的关键。在H村,村“两委”采取了不同的动员方式(见表1)。对于村干部,村“两委”提出必须严格遵守“两委”决策即无条件配合项目建设,在用地、拆旧、捐献物资方面要积极带头;而对于党员和村民代表,村“两委”通过多次的政策宣讲和外出考察,说服党员代表支持“两委”决策,并做好带头表率;对于在规划方案中的确需要占用土地、拆除房屋的村民,村“两委”根据实际情况来进行折价补偿。由于并没有专项经费进行补偿,村两委采取劳务用工补贴和安排进公益岗位的方式,对农户进行补偿。这种方式使得农民能够理解村“两委”的政策旨意,也因为此种实质性的补偿方式,使得农民愿意配合村“两委”推动工作。对于群众动员中产生的“钉子户”,H村多次召开小组大会,请村内德高望重的村民评议、请积极的村民做表率。尤其对提出无理要求的“钉子户”,村“两委”同村民商议,美丽乡村建设推进到小组时将其排除在外,政策落地后其没有资格享受政策带来的好处。通过各种有效的动员方式,H村经过半年左右的时间,征得村民一致的同意,并迅速开始拆旧、布景等前期工作。

(三)组织引领:政策执行能力的体现

项目资源分配的目标是实现政策执行的高效率,因而,对于科层组织而言,项目资源分配给村社,需要考虑到村社是否有能力将项目资源用好,实现政策落地的可预期。对于村社而言,此种项目资源落地并不能够通过单一行政化的方式去推进。其原因在于,乡村社会的公共治理是一种行政主导与社会自治融合的产物。当基层行政体系就项目资源落地提出行政指令时,需要村社的权力主体,包括村“两委”、村组以及村社社會行动单元或组织的合作。

由于美丽乡村建设项目带有普惠性质,即在5年时间内全县所有行政村都要覆盖到,因而,“亮点村”打造只是美丽乡村建设工作一部分。而且政策精神在于“先建带后建,发挥特色村示范引领作用”,这意味着每个乡镇基本上都需要有拿得出手的“亮点村”。而在G镇,由于9个村的初始条件都较为一致,乡镇一开始并没有主打建设某个村的意图,而是由各村先行实验,只给了各村摸索的机会。这样一来,能否率先谋划、整合资源,做好前期项目工作,成为乡镇考量各村的重点。同时,由于前期谋划和统筹能够体现出村级班子的治理能力,这也成为乡镇重点关注的要素。

在H村,由于上一届村支部和村委会班子存在内部矛盾,导致组织战斗力和干部工作能力受到影响,并且干群关系存在不信任的状况。H村的组织问题也困扰着乡镇的挂点领导,在这种情况下负责包保H村的乡镇党委副书记多次前往H村走访,与党员代表、群众交谈。而在推荐支部候选人时,乡镇组织部门严格把关,劝解年龄超过58岁的前支部书记不再参选。乡镇推荐该村村委会副主任、会计刘某作为支部书记候选人。在党员小组会议上,通过民主表达的方式对刘某的党员民意基础进行了摸底。最终在正式投票程序中,刘某被选为村支部书记。对于这样一个新的班子,支部党员体现出一定的信任感。H村老党员谢某称:

“(刘书记)很早就在村里(做会计)工作,做事比较踏实,在班子里也是较年轻的,能力强、思维灵活,平时也乐于助人,在老百姓心中口碑好。上级来考察、座谈时,村里这些党员也只有他各方面最适合做书记。我们村的面貌到了要改一改的地步了,有这么个年轻人上来做事,很有必要。当上书记后,他找我们老党员开了多次会。我们也都建议做点事情,提议就在美丽乡村上面找找思路,先把村容村貌整一整,这个能给老百姓带来实惠。”(资料编号:20210902TMXCQ)

在新班子成立后,支部从党建工作入手,创新党建+治理、党员包户、党员示范户等工作方式,使得党员与群众关系得以提升。同时,由于“两委”班子的新面貌,使得包村挂点的乡镇领导较为认可。挂点领导是主管美丽乡村建设的乡镇党委副书记。因而,H村的前期动员,体现出“两委”班子具备了推动工作和发动群众的治理能力。

三、“树亮点”过程中基层政府的组织行动逻辑

虽然项目自上而下的分配方式并未有发生根本变化,但作为项目落地的最基层——行政村能够围绕上级组织意图进行谋划和动员,实现项目绩效的可预期、降低项目落地风险以及凸显自我的治理能力。正是基于此种村社能动性的发挥,实现了项目分配过程中的注意力反向吸纳,使得科层组织对接乡镇、村社的需求,达成项目分配的积极合谋。

(一)项目资源分配的供需对接

条线项目的竞争性分配,为下位者通过制造亮点来谋求项目资源倾斜提供了可能性,此种竞争性分配意味着条线部门的组织注意力具有一定的开放性。通常而言,条线部门在获得项目资源时,需要在专项工作中彰显出自身属事治理的绩效,即项目资源的落地需要服务于属事本职工作的业绩支持。但是,对于县级条线部门而言,科层化事权分配责任导致条线部门并不具备政策执行的合法性。项目资源的事权代理人是乡镇、行政村,因而,虽然条线部门主导项目分配和资源管理,但工作内容和专项治理却需要乡镇、行政村去推动。正是基于此种条、块间属事、属地权责的分立,使得条线部门尤其注重属地治理能力,关注属地治理能否为条线工作创造业绩。

对于乡镇属地和行政村而言,需要求助于条线部门在项目分配上有所倾斜。乡镇属地治理是由诸多条线主导的专项治理所构成,因而,乡镇必然需要依靠条线部门的支持来强化属地治理绩效。这样一来,乡镇属地与县级条线部门在部分专项治理上达成合谋。乡镇基于自身的工作基础和条件,以及对于亮点绩效的考量,会选择较为合适的条线部门进行项目谋划。虽然条线部门需要乡镇和行政村谋求项目落地的绩效,乡镇和行政村也有动力向上争取项目资源,但此种项目分配过程中的供需能否适配,受到诸多要素的限制。

村社自我动员的程度和绩效预期的可信度,是一种可以被上级组织所注意的政策资本。对于存在信息障碍的条线部门而言,行政村的政策环境是其考量项目分配的重要因素,但是此种因素的影响力却并不是绝对化的。原因在于,条线部门所获取的信息并不能够实现完全的精细化,并且即使是较为良好的政策环境也不一定能够带来显著的治理绩效。因而,村社能够充分发挥能动性,吸引条线部门的组织注意力,使村社之间的竞争更具有优势。这种横向竞争类似于政治锦标的逻辑,即项目资源分竞争性分配,使得村社之间进行锦标竞赛,而此种锦标竞赛使得村社必然通过自我动员和超出同行之间的竞争力来获取上级青睐。

(二)精细化政策的绩效溢出

有学者指出,基层体制集权是“亮点工程”得以发生的制度前提,并认为亮点打造只是上级为了追求绩效的一种手段,因而会忽略基层政策环境而无限成本地投入[20]。其实,任何基层政府都有追求绩效的动机,但却并不会无成本地去追求政绩。原因在于,一旦成本超越绩效能够产生的激励,那么治理风险就产生了。事实上,基层政府打造亮点必然要考量实际条件,在投入/产出可预期的逻辑下进行亮点打造。因而,基层政府打造亮点能够将政策目标聚焦、量化,以期达到一个相对预期的估值。因此“亮点村”打造是组织注意力选择的产物,是在低风险和高可靠性的属地治理事务上进行亮点打造,这一过程本身即是科层组织为了寻求政策精细化的方式。

对于基层政府而言,政策是否符合乡村社会实际情况直接关系到政策能否带来预期的绩效。这就意味着上级制定的政策必须要与社会条件对接,实现政策的精细化和清晰化。“亮点村”之所以能够打造出亮点,必然要遵循村社基本条件和资源禀赋,如若完全脱离基层实际去打造亮点,此种亮点难以产生特色,即“亮点不亮”。但是,上级在打造亮点的过程中,并不详细了解基层政策环境和社会资本,而是通过考量一些重要的主导因素,例如下一级属地的治理能力能否保障政策较好的执行,群众是否会阻碍政策执行等。因而,对于科层组织而言,政策精细化的调整,并不是发挥自我能动力就能实现的,这一过程还需要作为政策对象的村社来参与其中。

政策精细化的调整,需要以条线为主的科层组织认可并授权一线干部、行政村在政策决策中具有建议权。在常规的科层运作过程中,通常按照上级科层组织制定、推行的政策和方向,在工作中考量到村社反馈的信息再进行政策调整。但此种行政化主导的政策往往呈现出事后性,即村社的意见和需求,只能够在政策过程完成后,下一个周期内才会被科层组织所采纳和吸收。这样一来,政策精细化地实现就需要较长的政策周期和组织成本。而在“亮点村”打造的过程中,由于科层组织按照“试点先行、集中打造优势”的逻辑展开,因而,科层组织能够预判村社项目执行的绩效,并且能够感知到村社所提出的诉求。在项目政策精细化的过程中,通过调整目标导向和组织注意力,来积极适配村社的基础条件,促成村社打造亮点。

村社打造亮点促使政策落地,主要体现出两种逻辑。一是创造项目落地的初始条件,包括已经做好了前期工作、动员群众、有明确的计划方针政策落地带来的预期值,为村干部动员村民提供了合法性价值。美丽乡村建设的项目对于村民而言,涉及修路、美化环境、厕所改造以及产业发展,因而,这种政策能够直接使村民受益。为了让村民相信村干部的许诺,村干部组织村民前往其他美丽乡村建设较好的村,使村民看到政策在短期内能够给村民的生活带来便利。二是政策精细化以政策成本和村社需求作为评价标准。政策精细化体现出政策对于民情和社会环境的适配性。在绩效合法性基础上,政策的民本主义导向使政府治理具有高度的回应性,即政府通过公共治理来回应解决民众具体的诉求。因而,政策精细化必然需要充分考虑到民众的现实需求。但是,从政府的角度来看,政策存在一定的组织成本,因而,政策精细化需要在政策成本和满足村社需求之间进行调整和平衡。

(三)组织注意力的上下适配

项目下乡使得县乡关系呈现出从悬浮与到依附的关系[21],这也使得基层科层组织的注意力呈现出集中的趋势。在“亮点村”的打造过程中,作为项目分配主导的条线部门,与项目分配的协作主体——乡镇,以及项目申报的村社,形成了一致性的组织注意力。这种组织注意力的上下适配,体现出科层组织、乡镇政权与村社之间能够就政策目标达成一致。对于科层组织而言,此种政策目标体现为成本控制、绩效产出和风险规避。而对于乡镇政权而言,这种政策目标体现出属地治理的有效性,政策項目作为政治资源的象征意义,在村社,政策项目则是村民寻求利益分配和惠农福利的体现。而且,由于政府在公共领域分配惠农项目政策,使得这种普惠性质的政策并不直接对接至单一的个体民众,因而,整体性绩效的基本感知成为民众认同地反映维度之一。

组织注意力存在差异性,但却能够在打造亮点和强化治理绩效上达成一致。这表面,基层治理是不同层级组织能动性及其作用的展示过程。由于科层组织的层级属性,导致不同层级的主体具备行动上的自主性。在这样一个过程展示中,组织注意力不仅能够达成一致性,也能够呈现出一定的张力。这种张力对于组织行动带来的影响,在于组织集体行动的难以达成。例如,条线部门在部分时段抑或根据上级政治导向来强调绩效竞争力,但是乡镇抑或行政村则更加倾向于实现自我激励的获取。这种情况下,基于政策互动的组织注意力相对均衡状态被消解。如何寻求政策过程中上下组织层级之间形成一定的注意力适配,是强化政府治理整体性的关键。

具体来说,组织注意力体现为意图上的注意力和行动上的注意力。前者意味着组织导向和意图,后者则是组织行动的导向。在政策过程中,组织注意力的整体性由决策统筹、组织协调等方面来实现。但是,基层体制强化组织注意力一致性,并不能够确保政策全过程环节的行动注意力一致性。因为事权代理人具备一定的自主性,可以对行动注意力进行调整,而这种调整能够借由“基层特殊情况”来进行论证,但上级组织却难以真正识别此种特殊情况的内情。

四、基层政府与村社合谋行动效能的限度

虽然条线在项目分配中的组织注意力能够被村社进行反向吸纳,实现项目分配的上下合谋。但是,此种“亮点村”打造的逻辑,并不完全呈现为基层体制主导性的逻辑。其原因在于,条线治理是一种专项工作的分类治理,专项工作之间存在着差异性。因而,此种以打造亮点为核心的组织注意力倾斜,受到条块关系的制约。

(一)组织注意力竞争的有限性

就条线专项治理的重要性而言,在非中心工作领域,即使是条线部门有着非常强烈的亮点政绩打造的动机。但是,由于此工作业绩所体现出来的政治涵义并不显著,因而其影响力有限,导致虽然条线工作的亮点虽亮,却因为工作的重要性导致领导不够重视,亮点并不能够转化为组织激励的资源。然而,组织注意力竞争即使有限,但非中心条线部门仍然具备强大的亮点制造的动机,因为条线在争取政治支持时也需要向上级的条线寻求政策倾斜。对于属地块而言,条线部门构成了属地治理的方方面面,条线部门能否向上级条线争取到注意力关系到属地块的政策资源总量。因而,属地块需要鼓励和支持条线部门向上争取组织注意力,实现属地治理的优先性。

(二)政策风险对组织合谋行为的影响

国家主导的惠农政策,是衔接基层政权与村社集体(农民)的中介和载体[22]。惠农政策所带来的农民认同,是基层政府绩效合法性的构成,是国家权力和意志的强制性输入,基层政府必须也务必确保政策能够执行落地。因此基层在遇到政策执行条件不成熟时,往往采取分类施策、试点先行的方式来进行。这样既能够完成国家下达的政策任务,也能够尽量规避政策执行中的潜在风险。同时,政策风险是一个相对概念,如果按照难以达到或产出预期绩效作为评定政策风险,那么基层专项治理的推进存在着普遍的政策风险。

在一些常规的政策事项中,主导性的政治因素超越了风险控制逻辑,即政治权力介入项目分配,指令式、定向式项目分配使得政策竞争和政策风险控制的重要性消解。例如精准扶贫具有政治意义上的目标导向,这意味着无论哪一级地方政府都要将此工作作为重要内容,并且在规定时间内高质量完成政策目标。这样一来,政策的风险不再是组织所考虑的问题,而是组织需要去克服和解决的问题。因而,通过高度的组织注意力聚集,并且实现组织的整体动员,来强化行动一致性,服务于高度政治化的治理任务。

五、结论与讨论

本文以中部地区一个“亮点村”打造为案例,分析基层科层组织中最低一级行动主体——村社如何实现对上级的组织注意力反向吸纳,在将条线部门“捆绑”至亮点村打造过程中形成被动合谋。本研究旨在探讨此种组织注意力一致性所体现出来的逆科层化逻辑、实践机制,以及此种上下之间政策注意力适配对于我国政策过程带来的积极意义。

开放性的政策竞争,导致政策申报和落地的主体——村社能够通过自我动员和政策细化来实现对上级组织注意力范围的塑造,即围绕上级需求和考量进行政策谋划,降低了科层组织对于政策环境的信息障碍。正是基于此,上级科层组织默认和认可村社的积极行动,并且通过调整组织注意力来配合村社打造政绩亮点。

不同于单向的行政主导政策分配的逻辑,“亮点村”打造是在维系科层分配主导权基础上,通过调适组织注意力来对接村社注意力的一种积极策略。“亮点村”的打造,实现了科层组织、乡镇与村社的注意力一致性的调适,对于政策精准化、提升政策效能有着积极的意义。但是,此种亮点打造存在一定的限度,即受到工作重要性、政策风险和政治因素的影响,易变成一种行政资源消耗的治理失控行为。

基层治理中上下层级组织注意力能够在“亮点村”打造中产生一定的适配性。这意味着我国的政策分配方式不是单向行政化的,也不是绝对市场化公共供给方式进行。而是政府基于开放式的政策决策,并通过吸纳最低一级行动主体的意志发挥其创新能力,来呈现出社会层面的需求导向。基层政府在分配项目资源时,能够及时获取村社展示的一致需求和基层社会政策信息环节,使政策调配精细化。这一关键环节为科层组织聚焦政策注意力提供了相对准确的信息,使得政策能够在科层组织与村社实际情況中达到较优的配置,充分体现出了我国政府不仅在治理合法性基础上强调民本主义,在政策过程中同样实践着政策民本主义的价值导向。

参考文献:

[1] 渠敬东.项目制:一种新的国家治理体制[J].中国社会科学,2012(05):113-130.

[2] 史普原.科层为体、项目为用:一个中央项目运作的组织探讨[J].社会,2015,35(05):25-59.

[3] 吴春来.政策过程视域下基层党政体制适应性治理的微观机制——以S省W镇治理实践为例[J].中国行政管理,2021(08):130-137.

[4] 刘佳佳,傅慧芳.城市生活垃圾分类治理:政策过程与政策执行的多维分析——基于多案例的研究[J].青海社会科学,2021(05):113-121.

[5] 王良健,罗凤.基于农民满意度的我国惠农政策实施绩效评估——以湖南、湖北、江西、四川、河南省为例[J].农业技术经济,2010(01):56-63.

[6] 罗湖平,郑鹏.从分割到协同:领导小组重塑条块关系的实践机制[J].中国行政管理,2021(12):121-125.

[7] 欧阳静.政治统合制及其运行基础——以县域治理为视角[J].开放时代,2019(02):184-198.

[8] 田先红.行政包干制:乡镇“管区”治理的逻辑与机制[J].理论与改革,2021(05):85-106.

[9] 仇叶.行政权集中化配置与基层治理转型困境——以县域“多中心工作”模式为分析基础[J].政治学研究,2021(01):78-89.

[10] 陈家建.项目制与基层政府动员——对社会管理项目化运作的社会学考察[J].中国社会科学,2013(02):64-79.

[11] 翟军亮,吴春梅,金清.基于政策合法性视角的公共政策有效落地分析——以设施农业政策在优成农场的落地为例[J].中国农村观察,2021(01):51-67.

[12] 折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析[J].中国社会科学,2011(04):126-148.

[13] 李祖佩,钟涨宝.分级处理与资源依赖——项目制基层实践中矛盾调处与秩序维持[J].中国农村观察,2015(02):81-93.

[14] 靳永广.专项任务、责任连带体与项目科层分配——以Y县宅基地改革为观察样本[J].天水行政学院学报,2020,21(05):39-44.

[15] 尹振东.垂直管理与属地管理:行政管理体制的选择[J].经济研究,2011,46(04):41-54.

[16] 周飞舟.锦标赛体制[J].社会学研究,2009,24(03):54-77.

[17] 金江峰.服务下乡背景下的基层“治理锦标赛”及其后果[J].中国农村观察,2019(02):123-133.

[18] 贺雪峰.论乡村治理视域下的农村基层中坚干部[J].湖湘论坛,2018,31(05):43-50.

[19] 严国方,肖唐镖.运动式的乡村建设:理解与反思——以“部门包村”工作为案例[J].中国农村观察,2004(05):69-78.

[20] 叶敏.政策执行的“亮点工程”及其生产逻辑——以X市新农村建设的政策过程为讨论基础[J].甘肃行政学院学报,2016(06):19-30.

[21] 付伟,焦长权.“协调型”政权:项目制运作下的乡镇政府[J].社会学研究,2015,30(02):98-123.

[22] 吴春来.从政治整合到政策统筹:中国农村基层治理70年的路径与趋向[J].江汉大学学报(社会科学版),2020,37(01):16-23.

Creating “Highlights”:How to Shape the Policy Information Environment at the Grassroots Governance

——Case Study of G Town Building “Highlight Village”

WU Chunlai1,JIN Jiangfeng2

(1.College of Humanities and Social Development,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi 712100;2.Institute of China Rural Studies,Central China Normal University,Wuhan 430079,China)

Abstract:Bureaucratic organizational attention,as an identifiable symbolic capital,can be observed by external actors,and then construct attraction around organizational intention.In the process of building “highlight village” at the grassroots level,the generation of such organizational attention reflects the logic of reverse bureaucratic mobilization,that is,focusing and reversing absorption of bureaucratic organizations from bottom to top with the village community as the core.This paper focuses on the practical mechanism and operational logic of this kind of anti-bureaucratic mobilization and organizational collusion.It is found in the case study of G town:(1)By focusing on the expected direction of the project,connecting the conditions and endowments of the village community,and refining the authenticity and localization of the value of policy objectives,the village community can win the favor of the organization as a highlight performance;(2)Through self-mobilization,the village community has effectively solved the problem of project implementation,restrained the information barrier dilemma of project allocation dominated by the bureaucracy,and reduced the risk of the organization obtaining policy performance;(3)Due to the pressure of subordinate responsibility,the bureaucracy must pay attention to the positive role of village social capital in policy implementation,so it adopts the way of matching the needs of village communities to realize “passive” collusion.Leveraging the “attention bundling” allocated by bureaucratic projects with village communities has made the attention of bureaucratic organizations more focused and debugged the accuracy of policies.This phenomenon is an anti-bureaucratic practice of the connection between policy objectives and social needs in Chinas grassroots government governance,which reflects the value of humanism in policy.

Key words: project system;organize attention;bureaucracy;rural governance;highlight village

(責任编辑:董应才)