专业核心课程课程思政建设探索与实践

2023-06-11崔巍巍李雪姣王诚窦艳丽符传绩邓伟吴子剑

崔巍巍 李雪姣 王诚 窦艳丽 符传绩 邓伟 吴子剑

摘 要:专业课程中进行思想政治教育应坚持高度政治站位,明确为谁培养人,深入挖掘思政元素,帮助学生树立正确的人生观和世界观。该文以专业核心课程为例,从学科发展史介绍,到规范完成课后作业,如何解决复杂工程问题,开展小组合作讨论等方面,探讨思政元素的挖掘方法,以及如何做到与课程内容无缝衔接,有效培养学生的爱国情怀、专业自豪感、踏实敬业的工匠精神、不怕困难的拼搏精神和团队合作意识,有效践行“立德树人”的育人理念。

关键词:专业课程;思政元素;立德树人;工匠精神;团队合作

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)17-0165-04

Abstract: When carrying out ideological and political education in professional courses, teachers should adhere to a high degree of political position, clarify to cultivate people for whom, dig deep into curriculum politics elements, and help students establish a correct outlook on life and world. Taking professional core courses as an example, this article discusses the mining methods of curriculum politics elements from the introduction of discipline development history, to standardizing the homework, solving complex engineering problems, and conducting group discussions. This article also discusses how to make the curriculum politics seamlessly connect with the course content, to develop students' patriotism, professional pride, dedicated craftsmanship, no fear of hard work and teamwork awareness, so as to effectively practice the educational concept of "Moral Education".

Keywords: professional courses; curriculum politics elements; moral education; craftsman spirit; team cooperation

司馬光在《资治通鉴》中说:“才者,德之资也;德者,才之帅也。”“君子挟才以为善,小人挟才以为恶。”“自古昔以来,国之乱臣,家之败子,才有余德不足,以至于颠覆者多矣”[1]。“德”之重要,就在于它决定“才”的使用。要使“德”统帅“才”,把大学生真正培养成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者,就必须把德育作为学校教育的“第一要务”。德是做人的根本。德育是教育的灵魂。立德树人是大学的立身之本[2-3]。思想政治理论课是育人过程中的主渠道,它承担着培养中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人的重大使命;专业课程是提升高校思想政治教育实效的关键抓手,积极推动“思政课程”向“课程思政”转变,专业课程要在改进中加强、在创新中提高,努力实现知识传授与价值引领的有机统一[4-5]。

高分子材料与工程专业作为哈尔滨理工大学国家一类特色专业,黑龙江省重点专业,始终坚持高质量育人,为我国培养了大量的绝缘材料专业技术人才。在专业核心课程的讲授过程中,任课教师注意挖掘思想政治元素,注重将国家需求与课程内容相结合,坚持以立德树人为核心,全过程贯穿课程思政理念,用绝缘材料领域前辈艰苦奋斗的事迹感染学生,以我国绝缘产业在艰苦的条件下砥砺前行的发展历程激励学生,将思政案例有机地融入到专业知识的传授过程中,帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,引导学生树立远大理想和爱国主义情怀,对培养学生勇敢地肩负起时代赋予的光荣使命,全面提高学生思想政治素质起到了积极的推进作用。实践经验表明,课程有较强的说服力和感染力,发挥出了课堂主渠道功能,对扭转专业课程普遍存在的重教学、轻育人的情况有借鉴意义。现将过程中的点滴体会,总结出来,与大家分享。

一 坚持两个基本原则

专业核心课程的课程思政过程主要把握以下两个基本原则。

1)高度政治站位。在课程建设中融入思想政治理论课程建设经验,形成全方位德育“大熔炉”的教育合力。

2)精准思政元素。准确把握专业课程性质特点,深入挖掘课程中思想政治教育元素,充分发挥专业课程的价值引领作用。

二 具体实施举措

(一) 融合思政元素,建设课程内容

在专业核心课授课过程中,通过教学研究与探索,修订课程人才培养目标,课程教学目标、完善教学大纲,细致梳理教学内容,在授课全过程突出“课程思政”的育人理念,找到专业知识和思政元素的契合点,提高了课程思政的亲和力和有效性。

以电介质物理课程为例,它是高分子材料专业特有的一门专业必修课程,作为研究绝缘材料微观机制和宏观性质关系和规律的一门物理学分支课程,主要包含弱电场下电介质的极化、损耗、电导,以及强电场下电介质的击穿等基本知识。对学生后续课程的学习和将来解决实际问题起到了构建关键基础理论的作用,是绝缘材料研制、电线电缆结构设计和电缆材料开发等应用的重要基础[6-7]。

此门课程的绪论部分通常会介绍学科发展史及国际和国内的发展现状,是课程思政元素比较丰富的教学环节,把身边具有鲜活生命力的人与事介绍给学生,可以大幅提升学生的专业使命感和自豪感。在电介质物理课程总体介绍环节,任课教师积极融入课程思政元素,详细讲述电介质物理学科的历史沿革、发展情况,我国电介质绝缘领域学者对绝缘材料的发展所作出的艰辛努力、探索奉献,以及取得的伟大成绩,通过这些事例生动鲜活地呈现出我国电介质物理从无到有,逐渐发展壮大的全过程,增进了学生对高分子专业和电介质物理课程的科学定位和高度认同。

以我国的汽轮机发展史为例,在绪论部分说明电介质绝缘材料的发展为我国乃至全世界电气化事业作出的重要贡献。在辛亥革命时期我国仿制国外技术制备汽轮机,容量仅有200 kW,到20世纪50年代新中国自主研发,自制第一台汽轮机容量达到6 000 kW,随着科研技术的发展,到2013年我国可自制660 MW汽轮机,经过几十年的发展,汽轮机容量提高了几千倍,这个大幅度的提高与电介质材料性能的提升密不可分,绝缘材料从直接利用天然物质发展到人工合成长期使用温度在180 ℃以上。使得电能从少数大城市使用的稀缺能源,到现在已发展成为城市、乡村、工业、农业、人民生活不可缺少的能源。通过将我国汽轮电机的发展史以图1的形式,通过图片,文字加讲解的方式展示给学生,让学生深刻感受所学专业知识对人类生产生活的重大意义,勉励学生心怀报国志,将个人理想与祖国建设融为一体,沿着先辈的足迹,为祖国绝缘领域的发展助力,在爱国奋斗中谱写人生的新篇章。

后疫情时代,国际形势正面临百年未有之大变局,我国面临许多“卡脖子”难题,如在电子元器件领域基础性、原创性研究薄弱,关键原材料与器件仍然依赖进口,教师在授课过程中勉励青年学生应该努力学习勤学苦练,掌握专业技能,锤炼过硬本领,为推动中国科学技术创新发展而不懈奋斗,只有实现了“独立自主、自力更生”,这样我们才不会在关键时刻被人卡脖子。以此激励学生拓宽思维视野、提高认识水平,跟上越来越快的时代发展步伐。

(二) 注重習惯培养,规范工匠精神

叶圣陶先生说过:“教育就是培养习惯”。习惯的培养是日积月累,循序渐进,逐渐定型的[8]。习惯是比知识技能更为根本,更为隐形、更能决定命运的一种关键力量。许多成功的人都有良好的行为习惯,并坚持多年。工匠精神之于大学生来说是指培养大学生的学习、工作习惯,让他们具备尽职尽责地做好自己本职工作的能力,“爱一行,钻一行”,精益求精地把自己所从事的工作做好、做精的精神。即学习和掌握专业知识和技能,使自己具备经济建设和时代要求所必需的专业知识和能力,也包括人文素质的提升,使自己具有正确的价值理念和审美情趣,真正成为满足经济社会发展需要的“大国工匠”。

在专业课程的讲授过程中,任课教师发现,部分学生的作业字迹潦草,还存在做作业、习题不认真的问题,学生为了完成任务敷衍了事,匆匆应付就交给老师。为了改变学生的学习态度,培养学生良好的行为习惯,使其能终生受益,任课教师在作业和习题布置以及讲解环节,坚持对学生良好习惯的培养,注重对学生作业规范性的训练和要求,将规范性作为一个考核标准,赋予一定的分值。例如,高分子化学课程作业中的作图题,学生提交的作业存在缺少坐标名称、缺少单位、缺少特征点标注等,在聚合反应方程式书写过程中经常存在丢掉元素符号、反应不配平等各种问题,针对这些问题,任课教师在授课过程中强调作图时横纵坐标要信息完整书写规范,所有特征点必须标注清楚,物理量单位要规范,不能漏写错写。提交上来的作业如果仍存在问题,除了扣除相应分数,还要将作业打回,让学生改正后重新提交,直到改好为止。通过这样的强调和训练,培养学生精益、专注的“工匠”精神,以及认真负责、踏实敬业的工作态度和严谨求实、一丝不苟的工作作风。

大学期间是大学生世界观、人生观、价值观形成和稳定的关键阶段,是工匠精神形成的黄金时期,此时期开展的工匠精神培育属于源头培育,对学生毕业后弘扬工匠精神至关重要。有些学生可能认为这些都是小事,老师过分强调,有点小题大做,从思想上有些抵触。针对学生的心理,教师在授课过程中带领学生回忆中学时《劝学》中的内容“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。我们只有在日常的训练中严格要求自己,将来工作或者学习需要输出的时候,才能习惯成自然。认真做事,规范操作,成为合格的社会主义建设者和接班人。

(三) 设置复杂问题,培养健康的人生态度

人生态度是人们对人生价值、人生目的的看法和采取的行动。健康的人生态度是面对工作和生活中出现的各种困难和问题,采用什么样的态度和方法面对困难解决问题,是获得幸福感的关键。只有积极迎战,不躲不拖,才能解决问题,在生活工作中体会幸福和快乐。踌躇不前,选择放弃,只能节节败退,充满挫败感。

高校的根本任务在于立德树人,基本使命在于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。大学生作为时代新人,是否具有健康的人生态度,不仅关系到其个体的健康成长,也关系到整个社会幸福感的提升。在专业课程的授课过程中教师可以通过引导学生发现问题、分析问题和解决问题,培养学生面对挫折的能力、建立良好的心理素质,进而培养健康的人生态度。

对专业知识的学习和运用,恰好与生活工作中遇到的难题相似。从了解概念,到掌握理论,再到运用理论分析求解问题,难度逐步增加,引导学生迎难而上,逐级突破,解决问题,将知识吸收和内化,让学生体会到知识一步一步为己所用。而这个过程,也恰好是训练学生建立敢于正视问题,积极解决问题的人生态度的最佳过程。学生感受到一种主观的愉悦的情绪感觉和积极的心理状态并逐渐改变思维方式和认知水平,将来遇到各种不同的生活环境和境遇,都能像解决专业问题一样以积极的心态去面对,辩证对待人生所遭遇的挫折甚至失败,帮助他们始终保持积极向上的精神状态。

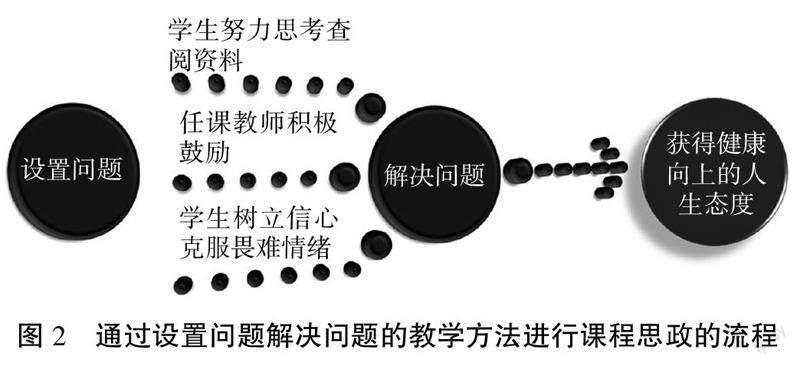

学生们在不断克服困难取得成果的过程中,学有所获,从点滴进步中获得成就感,应用在专业核心课程讲授实践过程中,任课教师注意提高学生面对挫折的能力,培养学生在困难面前,积极应对不放弃的精神,主要流程如图2所示。在授课过程中,设置几个复杂问题,程度上是学生通过努力思考和查阅资料可以逐步完成的,发布问题的初期,学生觉得问题较难求解分析,有畏难情绪,但当他们理解问题,理清思路,结合所学知识和分析手段解决这些疑难问题后,学生会获得强烈的成就感和幸福感,并以更加积极的心态投入到学习中去。在此过程中,任课教师积极鼓励,帮助学生树立目标,建立信心,克服畏难情绪,使学生学会用联系的、全面的、发展的观点看问题,在不断的强化和学习过程中培养了学生知难而进的意志和毅力、对技术精益求精的良好职业品质。通过这样的过程训练对帮助学生明确如何正确对待人生发展中的顺境与逆境,处理好人生发展中的各种矛盾,培养健康向上的人生态度是非常有帮助的。

(四) 布置小组任务,培养团队合作精神

合作精神和团队意识是现代社会对人才提出的必备素质和要求。当今社会,各种知识、技术不断推陈出新,社会需求越来越多样化,人们在工作学习中所面临的情况和环境越来越复杂,单靠个人能力已很难处理好各种错综复杂的问题并采取切实高效的行动[9]。俗话说“一根筷子轻轻被折断,十双筷子牢牢抱成团;一根竹篙难渡汪洋海,众人划桨开动大帆船”,个人离不开集体,个人只有紧紧地依靠集体,才能有无穷的力量。只有组成团队,成员之间相互依赖、共同合作,依靠团队合作的力量才能解决错综复杂的问题。这就要求每个人要有合作意识和团队精神,能与人沟通交流,团结协作,不能互相推诿,否则就会出现“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝”的局面,這对每一个成员的发展都是有害无利的。

在专业核心课程教学环节中也加强了对学生的合作精神和服务整体意识的培养和锻炼。通过设置题目,号召学生自发组成小组认领题目,然后小组内部进行讨论,制作ppt,总结成报告,以小组为单位在全体同学面前进行汇报,同学们可以就报告内容自由提问,小组成员进行答辩。在执行此教学环节中发现,学生们组成小组后,会自发地进行组内分工,挖掘每一个同学的优势,并利用其优势分担相应的工作;在学习任务进行过程中,学生们奇思妙想,经常会有各种不同的意见,他们会有各种不同处理问题的方法,此时任课教师鼓励大家采用积极沟通,为达成最终的目标求同存异的方法,往往都能取得较好的结果,小组成员相互磨合相互包容,在专业知识学习的过程中潜移默化地同步提升了团队合作意识。学生们通过这样的反复训练体会到了类似“一个人做生意,两个人开银行,三个人搞殖民地(英国谚语)”的成就感,领悟了团结起来做事才能把事情越做越好。

教学过程中发现进行了合理分工和有效组织的团队,知识点覆盖好,挖掘深入,汇报效果好,而汇报效果差的团队,多数是缺乏有效的组织,团队成员之间互相推诿,不用心承担任务导致的。教师进行适当的点评,表扬优秀团队在哪几方面做得突出,做得好。经过评比之后,在第二次的分组讨论中,之前较差的团队,往往都能有所改进和提高。

三 结束语

专业课是思想政治教育的主要阵地,在专业知识的讲授过程中潜移默化地融入正确的人生观和世界观,有设计地进行引领和训练,才能培养出人民的科学家,人民的工程师。作为专业核心课程的任课教师,我们正在努力深入挖掘课程思政元素,并将其与课程内容有机结合,承担好教书育人的光荣职责,充分发挥课堂教学在育人中的主渠道作用,种好高等教育的责任田。

参考文献:

[1] 司马光.资治通鉴[M].北京:光明日报出版社,2015.

[2] 洪早清,袁声莉.基于课程思政建设的高校课程改革取向与教学质量提升[J].高校教育管理,2022,16(1):38-46.

[3] 蒲清平,何丽玲.新时代高校课程思政教学提质增效的实践路径[J].思想教育研究,2022(1):109-114.

[4] 邱仁富.“课程思政”与“思政课程”同向同行的理论阐释[J].思想教育研究,2018(4):109-113.

[5] 高君.高校课程思政与思政课程的协同效应[J].天津师范大学学报(社会科学版),2022(2):122-128.

[6] 李盛涛,钟力生,刘辅宜,等.由电介质物理教学与科研50年看电气绝缘学科发展[J].电气电子教学学报,2011,33(S1):18-20,24.

[7] 雷清泉,刘关宇.工程电介质的基础物理知识与学习思考方法[J].中国电机工程学报,2018,38(16):4898-4917,4995.

[8] 高德胜.习惯与习惯培养的再思考[J].教育学报,2019,15(3):17-27.

[9] 黑晓明,刘金华,邢殿香,等.传道授业相融无痕——《有机化学》德融课堂教学设计与感悟[J].高教学刊,2020(17):48-50,53.