急性后循环大血管闭塞性脑梗死桥接治疗与直接血管内治疗的疗效和安全性对比研究

2023-06-07关翘楚谢子逸吕卫萍倪环宇李敬伟周俊山恽文伟李晓波张清秀徐运

关翘楚,谢子逸,吕卫萍,倪环宇,李敬伟,周俊山,恽文伟,李晓波,张清秀,,,徐运,,

卒中是致死率、致残率和复发率较高的疾病,其中缺血性卒中的发病率达80%,严重影响患者的生活质量。目前,重组组织型纤溶酶原激活剂阿替普酶静脉溶栓(intravenous thrombolysis,IVT)和大血管闭塞性脑梗死血管内治疗(endovascular treatment,EVT)是急性缺血性卒中(acute ischemic stroke,AIS)血管再通治疗的最有效方法[1-4]。

近年来的研究发现,对于6 h内急性前循环大血管闭塞患者,IV T桥接EV T是临床普遍应用的治疗模式[5]。随着急诊EVT技术的发展和卒中中心模式的推广,已有6项大的随机对照临床研究在探索新的诊疗模式。目前的研究结果提示,直接取栓和桥接治疗相比,对大血管闭塞性脑梗死临床疗效和安全性的影响并没有更优效的结果[6-11],而以上研究主要集中在前循环大血管闭塞,对后循环的对比研究较少。2021年底刘丽萍教授[12]团队的研究发现,对发病24 h内的基底动脉闭塞性(basilar artery occlusion,BAO)脑梗死,桥接治疗的临床预后优于直接动脉取栓治疗。本研究基于真实世界的数据,探索急性后循环闭塞性脑梗死直接取栓和桥接治疗的临床疗效和安全性。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究回顾性观察了2020年1月—2021年12月在南京市第一医院(南京医科大学附属南京医院)、南京医科大学附属常州市第二人民医院、江苏省苏北人民医院(扬州大学医学院附属医院)和南京大学医学院附属南京鼓楼医院神经内科确诊为急性后循环脑梗死并接受EVT治疗的患者。入选标准:①临床症状、体征及神经影像学检查符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》[13]中缺血性卒中的诊断标准;②年龄≥18岁;③发病时间≤6 h并接受EVT;④检查证实为后循环缺血性卒中(椎动脉、基底动脉和大脑后动脉闭塞)[14];⑤患者获得至少3个月的随访。排除标准:①年龄<18岁;②颅内肿瘤、动静脉畸形、动脉瘤;近期颅内或脊髓内手术;③伴严重心、肝、肾等脏器功能障碍或者无法配合检查的合并精神病患者;④颅内出血或既往颅内出血史;近3个月有严重头颅外伤史、手术史或卒中史;⑤患者失访。本研究根据患者实施EVT前是否使用阿替普酶IVT分为桥接治疗组和直接取栓组。

1.2 研究方法 本研究收集江苏省4家医疗机构[南京市第一医院(南京医科大学附属南京医院)、南京医科大学附属常州市第二人民医院、江苏省苏北人民医院(扬州大学医学院附属医院)、南京大学医学院附属南京鼓楼医院神经内科]收治的6 h内入院接受EVT的急性后循环大血管闭塞性脑梗死患者数据。包括人口学特征(性别、年龄)、卒中危险因素(高血压、糖尿病、心房颤动、吸烟、饮酒、冠心病、卒中史)、病变血管(椎动脉、基底动脉)、关键时间节点数据(发病到入院、发病到EVT、入院到灌注、入院到动脉穿刺、穿刺到灌注、发病到灌注)、手术方式(抽吸取栓、抽吸+球囊扩张、抽吸+支架置入、其他)、取栓次数、血压参数(入院收缩压、入院舒张压、术中收缩压、术中舒张压、术后24 h收缩压、术后24 h舒张压)、抗血小板用药(24 h内使用替罗非班、阿司匹林、氯吡格雷、阿司匹林联合氯吡格雷、其他)、手术并发症、术后7 d内其他事件(肺部感染、心肌梗死)、入院时实验室检查[丙氨酸转氨酶(alanine transaminase,ALT)、谷草转氨酶(aspartate aminotransferase,AST)、入院时急诊血糖、肌酐]、是否IVT、入院时NIHSS评分等。

主要有效性结局指标为90 d mRS评分,预后良好定义为90 d mRS评分≤2分,预后不良为90 d mRS评分3~6分[15]。安全性指标:术后48 h内出现症状性颅内出血(symptomatic intracranial hemorrhage,sICH)、再灌注损伤、造影剂渗漏及术后90 d患者脑血管病致死率。sICH依据美国国立神经病学和卒中研究院标准定义为溶栓后头颅影像复查提示出血,且伴有神经功能症状或体征加重定义为NIHSS评分增加≥4分[16]。脑缺血再灌注损伤是指脑缺血一定时间内恢复血液供应后,大脑功能不仅没有得到及时恢复,反而出现更加严重的脑神经功能障碍。造影剂渗出为血脑屏障破坏的结果,典型表现为灰白质交界区高密度影,一般在24~48 h内吸收。本研究中,为保证数据采集的正确性和数据质量,培训4名专职人员,背靠背独立完成数据的采集和录入,录入完成后,进行数据的清理,根据入排标准,进行数据的统计分析。

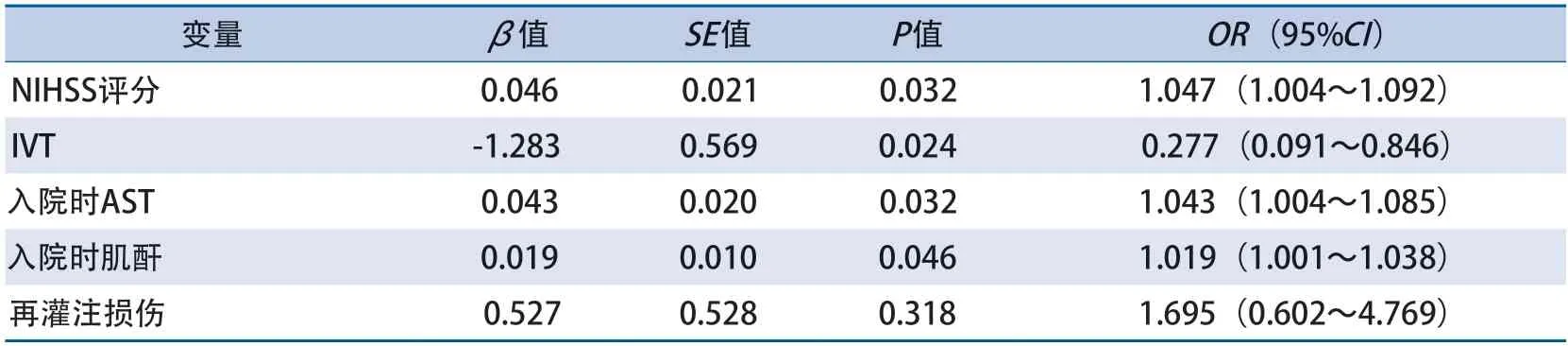

1.3 统计学方法 采用SPSS25.0软件进行统计学分析。分类变量以例数和率(%)表示,连续变量用M(P25~P75)表示。单变量分析采用卡方检验或Fisher精确检验分类变量;两组间连续变量比较采用Mann WhitneyU检验。对所有可能影响预后的因素进行单因素分析,因变量为预后是否良好,将单因素分析中P<0.01的变量(入院NIHSS评分、是否接受溶栓、是否出现再灌注损伤、入院AST和肌酐)被纳入到多因素回归分析模型中计算校正OR值和95%CI,多元logistic回归分析对潜在混杂因素进行校正,分析影响后循环取栓术后预后的危险因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基线资料 共纳入125例6 h内入院接受急诊EV T的急性后循环大血管闭塞性脑梗死患者,其中28例患者在急诊EVT前接受了阿替普酶IVT治疗(桥接治疗组),男性17例(60.7%)、年龄70.5(63.3~76.0)岁,NIHSS评分15.5(11.3~32.8)分;直接取栓组共97例,其中男性70例(72.2%)、年龄69.0(58.9~75.5)岁、NIHSS评分24.0(13.0~31.0)分。两组间男性比例、年龄、入院NIHSS评分、卒中危险因素(高血压、糖尿病、心房颤动、冠心病、卒中史和吸烟、饮酒等),差异均无统计学意义。另外,两组间病变血管、手术方式、术前、术中和术后24 h内血压参数、术后应用抗血小板药物、术后并发症(如感染和心肌梗死)差异无统计学意义。桥接治疗组中发病到入院的时间、发病到EVT的时间、穿刺到灌注的时间、发病到灌注的时间均短于直接取栓组;而入院到动脉穿刺的时间,桥接治疗组的时间延误较长。另外,在入院时的实验室检查方面,桥接治疗组ALT的数值低于直接取栓组,差异具有统计学意义。而AST、急诊血糖、肌酐水平,两组比较无显著差异(表1)。

表1 患者一般基线资料

2.2 有效性指标 研究结果发现,桥接治疗组90 d后患者良好预后(mRS评分0~2分)比例为57.1%,而直接取栓组仅为28.9%,差异具有统计学意义。经多元logistic回归分析中进行校正,发现入院NIHSS评分、AST、肌酐是影响后循环取栓术后预后不良(mRS评分3~6分)的独立危险因素,而进行IVT则是影响预后的保护因素(表2)。

表2 导致预后不良的可能因素

2.3 安全性结局 研究结果发现,桥接治疗组与直接取栓组的安全性指标,包括sICH、再灌注损伤、造影剂渗漏和90 d的死亡等方面,差异均无统计学差异(表3)。

表3 主要结局事件

3 讨论

近年来,对急性后循环大血管闭塞性脑梗死,尤其是基底动脉闭塞的EVT的时间和疗效仍存在争议。美国心脏学会指南建议6 h内行基底动脉闭塞开通治疗,尽管有部分研究显示,EVT与单纯的标准化药物治疗相比,患者良好的功能预后没有显著差异[17-18],然而也有研究发现,与基底动脉闭塞患者单独的标准医疗护理相比,EVT更加有效[19]。另外,中国最近两项研究结果表明与标准的药物和医疗护理组相比,EVT组的良好结局率显著升高[20-21]。

目前,桥接治疗仍然是急性前循环大血管闭塞性脑梗死的最佳治疗模式[22]。而针对急性后循环大血管闭塞性脑梗死的IV T+EV T和直接取栓治疗的数据较少。基于意大利急性脑梗死E V T的注册登记研究发现,针对BAO脑梗死,发病6 h内启动EVT,对比直接取栓组,桥接治疗可明显改善患者的临床预后,降低死亡率[23]。最近,刘丽萍教授[12]团队发表的一项研究发现,对于BAO患者,桥接治疗与更好的临床预后呈正相关。另外,荟萃分析发现,桥接治疗患者的比例与BAO患者功能独立性的改善之间存在潜在的正相关关系[24],桥接治疗组中取栓次数≥3次人数明显较少,提示EVT前应用IVT有可能降低取栓的操作难度[12]。本研究结果显示,桥接治疗与患者90 d的良好预后密切相关,并与更低的90 d死亡率有接近统计学差异的相关趋势,这与已有的研究结果类似。本研究在分析取栓次数时发现,虽然桥接组取栓次数较少,提示EVT前应用IVT有可能降低取栓次数,但差异无统计学意义。

既往研究发现,桥接治疗的潜在优势包括促进早期血栓碎裂和微血管再灌注,增加血管再通比例[25-27]。且IVT与缺血性卒中患者出血转化风险增加、EVT启动延迟、血栓不良移位等相关[28-30]。本研究在比较直接取栓组与桥接治疗组基线数据时发现,术前IVT似乎会导致EVT启动延迟,从而延长到院至灌注的时间,但是桥接组穿刺至灌注的时间短于直接取栓组,即术前IVT缩短了取栓手术时间。在安全性指标方面,sICH比例、再灌注损伤、造影剂渗漏和90 d死亡率,桥接治疗组均低于直接取栓组,虽然差异无统计学意义,但仍提示术前IVT并不会增加出血转化和再灌注损伤的风险。这可能与取栓次数较少有关,提示EVT前应用IVT有可能软化血栓,降低取栓的操作难度,缩短手术持续时间,减少手术操作对血管的损伤,最终降低再灌注损伤及继发颅内出血的发生率。

本研究基于江苏省4家医疗中心2020—2021年的诊疗数据,纳入发病6 h内后循环缺血性卒中接受EVT的患者,发现桥接治疗可改善后循环大血管闭塞性脑梗死患者的功能结局,降低患者死亡率,为未来急性脑梗死急诊救治模式的制订提供了依据。但本研究仍存在一定局限性:首先,由于样本量过小且属于回顾性研究,可能研究存在混杂因素控制不佳;其次,直接取栓组中部分患者可能存在IVT禁忌证或其他原因,可能会影响患者的临床结局;最后,直接取栓和桥接治疗的诊疗方案一般基于临床医师诊疗经验而制订,具有一定的局限性。因此,仍需要未来开展高质量的随机对照试验来证实这一结论。

【点睛】发病6 h内后循环缺血性卒中并接受EVT的患者,在术前使用阿替普酶静脉溶栓安全且有效,值得进一步行大样本随机对照试验验证。