中线导管护理质量评价指标体系的构建及信效度检验

2023-06-02杨可娜麻阳阳陈芳李疆伟吕捷江欢焦桂梅

杨可娜, 麻阳阳, 陈芳, 李疆伟, 吕捷, 江欢, 焦桂梅

静脉输液治疗是目前护理领域中应用非常广泛的治疗方法,同时它也是临床治疗和抢救过程中必不可少的护理操作。外周静脉导管(peripherally inserted catheter,PIC)不仅操作简单、容易插入,而且少有并发症出现,所以很多患者选择使用此类输液装置[1-3]。但是,PIC一般在患者体内停留的中位时间仅有2~6 d,时间较短,影响了它的使用范围[4-5]。经外周插入中心静脉导管(peripherally inserted central catheter,PICC)对于需要中长期静脉输液治疗的患者来说,可以减少反复穿刺引起的疼痛及不必要的时间浪费,因此成为此类患者的首选。但是有研究表明PICC血栓形成、导管相关血流感染等并发症发生率较高,并且PICC费用昂贵,患者携带不方便[6-7]。所以,对于需中长期输液治疗的患者来说,选取适宜的输液方式是非常关键的。中线导管适用于输液治疗时长为 1~4 周的患者,这是美国静脉输液护理学会(INS)发布的2016 版《输液治疗实践标准》中提及的[8]。研究表明,虽然中线导管在临床实践中越来越受欢迎,但一项收集12家医院中线置管住院患者病历资料的研究发现,与设备相关的使用模式和结果尚不清楚,而且由于不良事件而取出器械是常见的[9]。因此,关于中线导管临床安全性的研究依然是我们目前需要关注的焦点。纵观国内外,并未见关于中线导管护理质量的有效评价工具。本研究构建中线导管护理质量评价指标体系并进行信效度检验,为评估中线导管护理服务提供客观的评价标准。

1 研究方法

1.1 量表编制

1.1.1 拟定量表条目池 本研究小组成员包括6人,医学统计专家1名,数据收集人员2名,课题指导者1名,问卷设计者2名。采用文献分析法在中国知网、CBM、PubMed、Web of science等数据库检索与中线导管相关的文献。以“结构—过程—结果”三维质量结构模式为理论基础,这是由美国著名的学者 Donabedian 提出的[10],同时结合美国静脉输液协会发布的2021版《输液治疗实践标准》,对15名中线导管置管或维护的护理人员进行半结构式深入访谈,课题小组成员分析、整理、汇总编制初始中线导管护理质量的条目池(包含一级指标3个、二级指标10个、三级指标47个)。

1.1.2 专家遴选 本研究共遴选22名专家。纳入标准:①具备中线导管或中心静脉导管置管相关工作经验5年以上;②学历在本科及以上;③职称中级及以上;④对本研究积极主动参与者。排除标准:①对本研究积极性不高者;②认为自己无法坚持完成两轮函询的专家;③专家权威系数<0.7。

1.1.3 德尔菲法专家函询 专家函询表包括3部分:①函询表的目的以及内容简介;②填表方法及三级指标的具体内容,每一级指标后面需要标注Likert5 级评分(1=很不重要,2=不重要,3=一般,4=重要,5=很重要);③专家一般情况调查表,包括姓名、学历、职称等,研究内容的熟悉程度和判断依据。共2轮函询,1个月后将第一轮的问卷收回,计算各个指标的变异系数及重要性评分的均数、满分比、标准差。指标筛选标准:重要性评分均值≥4.0、变异系数(CV)≤0.25;从而调整各级指标并制定第2轮的专家函询问卷。回收第2轮问卷,专家意见逐渐一致后结束咨询。

1.2 层次分析法设置权重

第一步构建层次模型:包括目标层、准则层和方案层;第二步判断矩阵:利用指标重要性评分均值赋值,两两指标比较使用 Saaty1-9 标度法;第三步一致性检验(CR):通过 yaahp12.0软件对判断矩阵进行检验得出,同时各个指标的权重也可计算得出。通常当CR值<0.1,表示指标间相对重要性赋值合理[11]。

1.3 信效度检验

1.3.1 研究对象 采用便利抽样法,参考探索性因子的样本量应该>100例[12],选择2021年6月至2022年2月在华北理工大学附属医院置入中线导管的142例患者作为研究对象进行调查。纳入标准:①置入中线导管的患者;②年龄≥18岁;③患者或家属知情同意、愿意配合。排除标准:①除中线导管外,患者使用其他的静脉输液治疗方法;②对本研究不感兴趣者;③住院期间置管,出院将导管带走者;④肘下盲穿的中线导管。

1.3.2 资料收集方法 研究内容包括:①参与人员的基本情况:年龄、职称、从事中线导管置管年限等;②中线导管护理质量评价指标。结构质量评价指标采用“是=2”“否=1”方式评价;过程质量评价指标采用Likert 5 级正向评分法(1=从不,2=很少,3=有时,4=经常,5=总是)评分;结果质量评价指标中健康教育知晓率同样采用Likert 5 级正向评分法;置管相关并发症发生率采用Likert 5级反向评分法,最终得分越高,表示质量越好。

根据研究对象的纳入和排除标准,遴选15名中线导管置管相关的护理人员,询问研究对象对于表格内容的可理解程度、可行性,进一步形成正式的调查量表。选取142名护理人员进行正式问卷调查,现场发放量表,在30 min内收回,并逐份检查表格填写的完整性。

1.4 统计学方法

项目分析法:采用临界比决断值(critical ration,CR)法和相关系数法来筛选条目。①临界比决断值(CR):将量表评价总分按降序排列,总分位列前27%的护理人员表示高分组,总分位列后27%的护理人员表示低分组,进行独立样本t检验,删除差异无统计学意义(P>0.05)的条目。②相关系数法:计算量表中各个条目得分与量表总分的相关系数,保留相关系数≥0.4的条目。信度检验采用内部一致性信度Cronbach’sα、重测信度两种方式。效度检验采用内容效度(CVI),根据专家针对各条目内容的同意数目得出[13]。专家人数≥6,条目水平的内容效度指数(I-CVI)不低于 0.78,量表水平的内容效度指数(S-CVI)应达 0.90。各条目采用 Likert 4 级正向评分法(1=不相关,2=弱相关,3=较强相关,4=非常相关)评分。

2 结果

2.1 专家函询结果

本研究按照专家纳入和排除标准共函询了22位专家,40岁以上占63.64%,其中护士长/副护士长有13名,静疗组长3名;学历在本科及以上21名,占95.45%,职称在副高级及以上的专家有12名,工作年限在10年及以上的占比95.45%,涉及临床护理、护理管理、护理教育、护理科研4个专业领域;由此表示专家在本研究领域具有一定代表性。

两轮问卷回收率分别为100%和90.90%,表示专家对于本研究的积极性较高。专家熟悉程度计算得出为0.75,判断依据为0.97,权威系数为0.86。第一轮二级指标、三级指标肯德尔系数为0.271、0.261,第二轮二级指标、三级指标肯德尔系数为0.513、0.265(均P<0.001)。

2.2 专家意见

第一轮一级指标重要性评分均值为4.765~4.882,变异系数为0.068~0.092;二级指标重要性评分均值为3.588~4.941,变异系数为0.049~0.262;三级指标的重要性评分均值为3.765~5.000,变异系数为0.000~0.305。C1工作效率均值<4,变异系数>2.5,因此删除本指标;B4护理记录均值<4,经与课题小组成员讨论,保留该指标;C1-2一次性穿刺失败率、C1-3治疗间歇期维护知识落实率、C3-3治疗间歇期维护知识落实率,变异系数>2.5给予删除;1个专家提出建议增加质量控制标准,经与课题小组讨论,增加条目A3“制度与流程规范率”;1个专家建议删除A3-3“新技术掌握率”,与课题成员讨论,认为这个新技术与质量控制关系不大,也没有明确具体的技术名称,故给予删除。在专家意见的指导下删除6项,合并6项,增加41项,共82项指标。

第二轮一级指标均值为4.600~4.800,变异系数为0.086~0.137;二级指标均值为4.000~4.870,变异系数为0.072~0.217;三级指标均值为4.000~4.930,变异系数为0.052~0.234。无删除与合并指标。两轮专家函询过后,共形成3个一级指标,11个二级指标,82个三级指标。

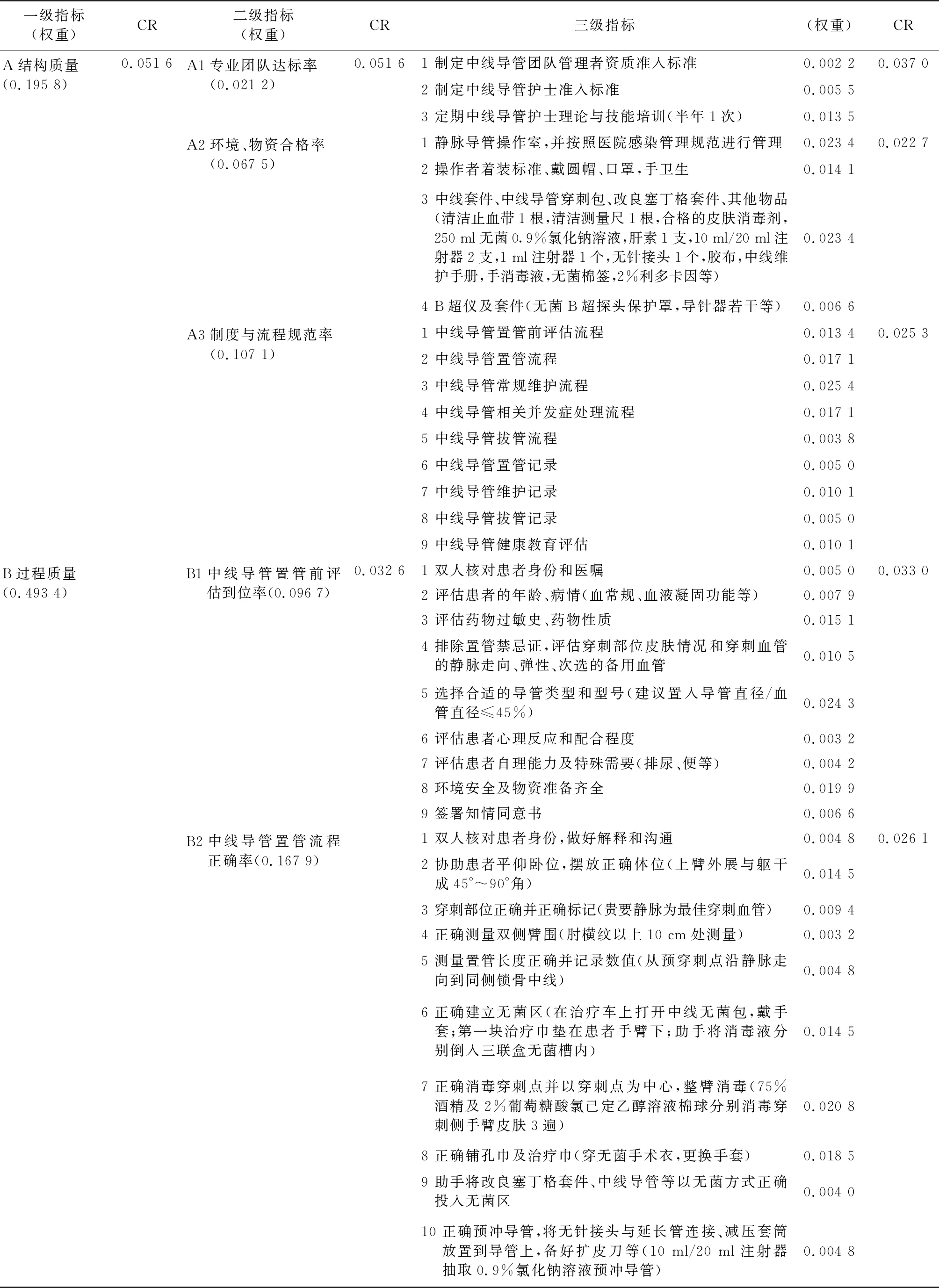

2.3 各指标权重及一致性检验

通过层次分析法计算各指标权重值,结果显示:3个一级指标中权重值最大的是过程指标(0.493 4),其次为结果指标(0.310 8),指标权重值具体见表1。

表1 中线导管护理质量评价指标权重值及一致性检验

2.4 信效度检验调查对象一般资料

本研究按照调查对象纳入和排除标准共调查了142例中线置管患者,其中男性69人(48.59%),女性73人(51.41%);年龄31~84(58.74±7.15)岁;文化程度:小学及以下35人(24.65%),初中56人(39.44%),高中及中专34人(23.94%),大专及以上17人(11.97%)。

2.5 项目分析

本研究各条目临界比决断值(CR)在1.387~11.237之间,其中A3-6、A3-7、A3-8、A3-94个条目的P>0.05,说明差异无统计学意义,因此给予删除。所有指标相关系数(0.415~0.985)均≥0.4。

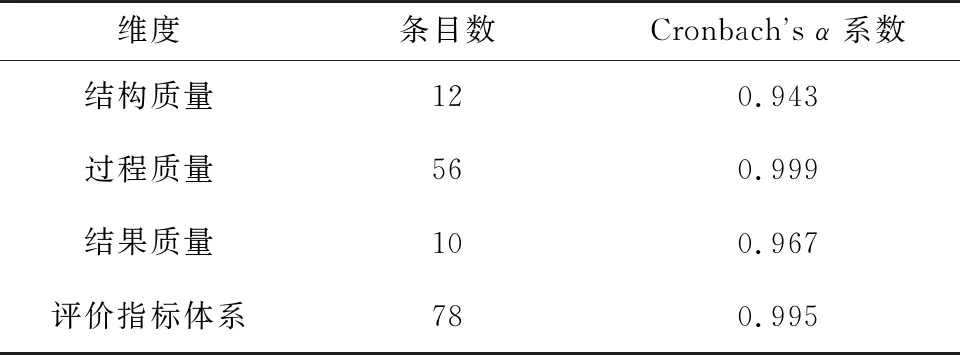

2.6 信效度结果

量表Cronbach’sα系数为0.995,一级指标的Cronbach’sα系数介于0.943~0.999,具体见表2。采用奇偶折半来测量量表的分半信度,结果显示整体评价指标系数为0.983,各维度系数介于0.954~0.989之间。本研究选取6名从事中线导管护理的专家进行内容效度检验,各条目I-CVI的值在0.83~1.00之间,SCVI/ave约为0.966,说明中线导管护理质量评价指标内容效度良好。

表2 中线导管护理质量评价指标体系的Cronbach’s α系数检验

3 讨论

3.1 本中线导管护理质量评价量表具有较高的科学性

为使量表构建更具有科学性,本研究以“结构—过程—结果”三维质量结构模式作为构建中线导管护理质量评价指标体系的理论框架[10]。该模式解释了护理结构和过程对服务对象结果的影响。这一结构模式在 20世纪80年代和90年代初期成为各国建立护理质量标准与评价的主要理论基础。它对目前世界各国的护理质量标准与评价影响较大[14]。本研究经过文献分析法、课题小组讨论、半结构式访谈初步构建量表框架;采用德尔菲法两轮专家函询,遴选的22位专家涉及多个专业领域,专家权威系数为0.86,说明专家权威性较高,具有一定的代表性;两轮问卷回收率分别为100%和90.90%,表示专家对于本研究的积极性较高;专家函询意见的肯德尔协调系数,第两轮比第一轮的肯德尔协调系数(W)要大,说明专家协调程度更好,意见更趋于一致,经χ2检验结果显示<0.001,说明差异有统计学意义,专家函询意见一致性较高;第二轮所有指标重要性评分均≥4.0、变异系数(CV)<0.25,结果可靠。继而采用科学性、信度较高的层次分析法设定各级指标权重,构建层次模型:以中线导管护理质量评价为目标层,结构质量、过程质量、结果质量为准则层,各条目为方案层;利用指标重要性评分均值赋值两两比较判断矩阵,对判断矩阵进行一致性检验,结果显示,CR值均<0.1,说明各指标权重设置较合理。

3.2 本中线导管护理质量评价量表具有良好的信效度

信度[15]代表了量表内容的精确性、一致性,以及量表制定的稳定性,信度指标有重测信度、Cronbach’sα系数。信度越高代表越稳定[16]。Cronbach’sα系数取值范围为0~1 之间,一般认为只要达到 0.7就可接受。量表的Cronbach’sα系数为0.995,3个一级指标的Cronbach’sα系数为0.943~0.999,均在0.7以上,说明本中线导管护理质量评价指标体系信度较好,量表内容精确、合理。2周后重测信度,重测样本量要求至少达到总研究对象的1/10[17]。结果显示各维度系数介于0.959~0.998之间,整体评价指标系数为0.993,说明本中线导管护理质量评价指标体系时间的跨度具有不错的稳定性。效度主要代表了量表内容的正确性和有效性。内容效度通常依据专家打分来评定,代表了量表内容的制定者希望得到的回答与调查对象对条目的回答、理解是否一致[15]。评价专家人数大于5时,则认为I-CVI不应该低于0.78,则认为内容效度良好。本研究选取6 名从事中线导管护理的专家进行内容效度检验,结果显示,各条目I-CVI的值在0.83~1.00之间,SCVI/ave约为0.966,说明本中线导管护理质量评价指标内容效度良好,可以应用。

3.3 本中线导管护理质量评价量表具有实用性

鉴于目前中线导管临床应用的广泛需求和中线导管专业护士实践的不断增加,我们应借鉴国际静脉输液实践标准,结合我国中线导管护理的实际,制订有关静脉输液的相关规范,作为护理质量安全管理的重要文件执行并实施质量监控,为中线导管的安全使用提供保障。

有研究指出,专业化的血管安全团队提供中心静脉或中线导管置管服务可以潜在地改善患者安全并促进组织效率[18-19];中线导管输注不同pH值、渗透压和细胞毒性可导致严重的血管损伤和导管过早失效[20-21];虽然中线血管导管在临床实践中越来越受欢迎,但与设备相关的使用模式和结果尚不清楚[9];我国学者曾2次改良塞丁格置管术、比较中线导管尖端位置进而研究导管的安全性[22]。纵观国内外研究,并未见关于中线导管系统的质量评价标准,因此,建立一套科学、灵敏、实用的中线导管护理质量评价指标体系是非常有必要的,将有助于提高中线导管的安全性。

本研究基于“结构—过程—结果”三维质量结构模式,最终构建一级指标3个、二级指标11个,三级指标78个中线导管护理质量评价指标。经检验具有良好的信效度,可运用于临床,用于评判中线导管护理质量优劣,评定中线导管护理结果,为护理人员临床实践提供参考。但本研究也有不足之处,由于样本量少,效度检验中只采用了内容效度,未进行探索性因子分析,故下一步将扩大样本量,完善分析结果。