基础融贯论视域下法学论文教学思路的塑造

2023-05-30官正艳

官正艳

摘 要:基础融贯论是苏珊·哈克在批判基础论和融贯论的基础上提出的一种新的认知辩护理论。该理论有效克服了基础论和融贯论的缺点,赢得了广泛赞誉和应用。文章以一堂论文案例教学为例,用基础融贯论引导学生,通过证据探究的纵横字谜图景解释模式培养学生的逻辑思维。学生在论文案例学习中学会了自主建构和理解、能动地选择和创造,并最终生成自己独特的体验过程。这样的教学加强了学生的学术训练,凸显了对学生法律逻辑思维能力的培养。

关键词:基础融贯论;法学教育;论文案例

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2023)05-0156-04

基础融贯论是苏珊·哈克在1993年提出的[1],苏珊·哈克认为在探究和发现证据的过程中,不是像数学证明那样是单维度的线性证明,而是像猜字谜游戏那样多维度多层次的,它强调“准整体”的证据比单独的任何证据更具有分量[2]。简单来讲,基础融贯论的证据结构解释是通过与填字游戏的类比得出的:经验证据是线索的类似物,而原因(一个人的背景信念,从各个方向延伸)类似于已经完成的填字游戏条目。同样的类比也为基础融贯论解释了证据质量的决定因素以及是什么使证据更强或更弱、更好或更差;它具有三个维度:证据对所讨论的信念的支持程度(类比:填字游戏条目与线索和任何已完成的交叉条目的匹配程度);与所讨论的信念无关,这些理由的安全性如何(类比:那些与已完成的填字游戏条目相交的合理程度);证据的全面程度(类比:填字游戏完成了多少)[3]。

一、学生论文演示

李金城观察到一个问题,即在人工智能背景下,《劳动合同法》第40条第(三)项:“有下列情形之一的,用人单位在提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。”规定应该是不可抗力条款,而不是被理论界普遍认为的劳动合同中的情势变更条款。试想传统银行的柜员被人工智能机器取代,如果适用这条规定解雇他们的话,就不是情势变更,而是不可抗力,这里的不可抗力就是人工智能机器。本文便充分运用了证据探究方法。

首先劳动合同法和民法中对情势变更有规定:劳动合同法是前面提到的第40条第(三)项,民法的情势变更见于《合同法解释(二)》第26条:“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”其中显著的区别在于:虽然两者的原因事由都是“客观情况的重大变化”,但前者规定的构成要件是“合同无法履行”,后者则是“继续履行明显不公平。”

其中显著的区别在于,虽然两者的原因事由都是“客观情况的重大变化”,但前者规定的构成要件是“合同无法履行”,后者则是“继续履行明显不公平或者不能实现合同目的。”

由此得出一个结论:劳动合同法40条第(三)项适用的人工智能机器普遍适用是合同已陷于履行不能,即继续履行不能实现合同目的。所以劳动合同法40条第(三)项毋宁说更趋近于不可抗力。本文从以下两方面论证:

(一)不可抗力和情势变更构成要件的比较

首先探究情势变更的起源,情势变更制度最早源于《优士丁尼法学阶梯注解》,称为“情势不变条款”。德国的厄尔特曼最先为情势变更制度提出了理论基础,他认为法律行为并不是凭空产生的,在此之前一直存在着法律行为的“行为基础”,当行为基础丧失,不受利益的当事人得自主消灭法律关系。韩世远将风险的类别划分为“可预见可承受的风险”“可预见不可承受的风险”“不可预见可承受的风险”“不可预见不可承受的风险”四种[4],提出但凡可以承受的风险均属于商业风险的范畴,而不可承受的风险应由当事人均摊,适用情势变更制度。所以本文认为上述划分实际上是以“可否承受”进行的,可以承受的风险无论是否预见都构成商业风险,无法承受的风险则适用情势变更。

吉林省高级人民法院(2017)吉民再296号判决中提到,现实中对情势变更的认定一般遵从几个要件:“无法改变或控制”“不得不面对和接受”。所谓“无法改变或控制”实际等同于不可克服;而“不得不面对和接受”实际等同于不可避免。结合韩世远提出的“当事人不可预见”[4],本研究发现:情势变更的构成要件其实与不可抗力极为相似。

(二)不可抗力和情勢变更内涵外延的比较

韩世远认为情势变更和不可抗力是竞合关系[4]。本文认为情势变更与不可抗力在法律效果上存在差异,二者虽然都可以导致合同解除的发生,但不可抗力所导致的是法定解除权,亦称“形成权解除”,解除权人解除的意思表示到达相对人即可解除合同;而情势变更导致的是司法解除,亦称“诉权解除”,即当事人不能凭意思表示消灭合同关系,合同是否解除需交由法院判决。

在司法实践中有将两者类型化的特征。学理上一般认为情势变更仅限于金融领域的事由。最高人民法院(2016)最高法民申2594号民事裁定书指出:“合同履行过程中发生合同履行相关的税种税额调整的,如果调整幅度在合同当事人签订合同时已经生效的法律法规规定的税额范围之内,则属于合同当事人可以预见的税额调整范围。因此不属于影响合同履行的重大变化。”

理论上认为,不可抗力适用于自然灾害、社会异常事件、政府行为三种风险。以上三种风险与经济、金融领域的风险有什么本质上的区别?无论何种风险其实并不重要,关键是该种风险导致合同履行陷于何种障碍,法律再针对该种障碍的不同给予不同的制度解决。若法律行为基础存在瑕疵,则因此不受利益的当事人具有消灭法律关系的权利。在情势变更的理论基础中,免责的关键不是“存在何种风险”,而是“是否丧失行为基础”,换言之即原因如何并不重要,重要的是原因导致的结果在合同中的显现。所以,完全不必以类型化特征区分二者,它们的范围没有差别。

风险类型一致与法律效果是否一致之间没有必然联系,即使风险类型一致,法律效果也可以是不同的。我国传统理论中之所以认为不可抗力与情势变更适用的风险类型不一致,是由于习惯和传统所导致的。在情势变更制度诞生之前,不可抗力一直被援引至自然灾害等领域,而自然灾害等一般风险是在古罗马这一经济不发达的时代所经常出现的,所以人们自然认为不可抗力可以满足司法实践的需求,也自然认为不可抗力应当适用于自然灾害等风险类型之中。但随着经济的进一步发展,罢工、战争、政府行为等原因也成为了阻碍合同履行的重要风险,不可抗力制度已经不能满足司法实践的需要,所以情势变更制度才应运而生。情势变更为了补足不可抗力的短板,自然在风险类型上进行补充,即多适用于上述罢工、战争等领域。但随着司法实践的日渐深入,不可抗力与情势变更经常存在混淆的情形,又或者出现难以择一适用的尴尬境地,故该问题启示我们:模糊的风险类型并非二者准确区分的楚河汉界,应当引入更加显著的区分标志,并充分彰显二者体系分立的制度价值。由此,本文提出二者无需在风险类型上进行区分,只需在法律效果上进行区分。即不可抗力乃至合同完全履行不能,而情势变更只能导致合同继续履行显失公平而已,由此才导致法律效果产生差异:前者的法律效果乃解除权解除,后者的法律效果乃是合同变更或诉权解除。应该说,二者的法律效果的不同,原因在于合同履行障碍的不同,并非在于风险类型的不同。

相比之下,适用不可抗力的形成权解除合同更为便捷、快速,当事人何必适用情势变更制度?所以本研究认为采取狭义的“履行不能”来定义不可抗力并无不当,这样不可抗力与情势变更就不会有交集。

二、教师引导层面

(一)区别真正的探究和倡导性探究

探究首先涉及一个被打动的问题。如果要通过一些熟悉的程序找到答案,只需做需要做的事情,如查找电话簿中的号码或其他。然而,如果答案不是那么容易找到,那么下一步就是推测,如果推测是真的,将回答所讨论的问题。在此过程中,学生需弄清楚猜想的后果,检查这些后果与已有的任何证据以及可以掌握的任何进一步证据的对比情况,然后用判断来坚持猜想,修改、放弃并重新开始,或者暂停判断,直到有更多的证据出现。探究越有洞察力、想象力和信息量越大,推理越严谨,证据搜索越彻底,证据的权衡越严格、诚实和明智。严格来说,事实上,如果试图寻找证据来支持一个既定的结论,而不是追随它导向的证据,那么并不是真的在探究,而只是倡导性探究[1]。

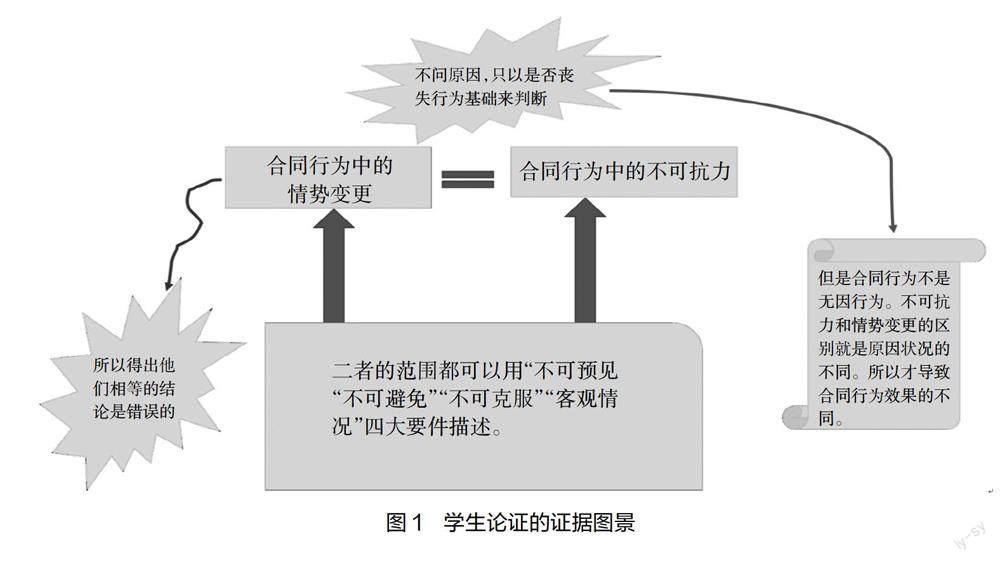

在前面的案例中已经看到学生在猜想结果——情势变更和不可抗力在合同行为的效果上是相等的。在此,学生也似乎想到将猜想的后果与已有的任何证据做进一步证据的对比,提到两者的“原因”的不同,但是当发现继续探究“原因”情况会改变自己的猜想时,就以“原因如何并不重要,重要的是原因导致的结果在合同中的显现。”这样牵强的理由放弃修改和重新开始探究的机会。学生证据搜索越不彻底,证据的权衡越不严格、诚实,探究过程的漏洞就越大,只是寻找证据来支持一个既定的结论,而不是追随它导向的证据,这并不是真的探究,而是倡导性探究。

(二)证据的全面性

一个主张的支持性证据的程度取决于它在经验中锚定该主张的程度,以及它将其整合到解释性说明中的程度;即,关于任何相关观察的情况有多好以及所讨论的主张与假定已知的其他相关事实的解释性故事有多好。但仅有支持是不够的,主张的理由还取决于支持它的理由的合理程度,而与主张本身无关。这避免了一个恶性循环:最终得到感官证据,它既没有也不需要证据。无需将整个证据网悬在半空中,因为感官证据将其锚定在世界上。但即使是支持性和独立的安全性结合在一起也不够;主张的理由还取决于证据包含多少相关证据——因为无论证据多么支持和多么可靠,如果它遗漏了一些基本事实,它就不会为有关主张提供强有力的理由。正是因为全面性是证据质量的决定因素之一,所以彻底的探究不仅需要筛选和权衡现有证据,还需要在必要时寻找额外的证据(这里提醒“部分”的两个含义:“有偏见”和“不完整”)[1]。

学生排除了合同行为的原因状况,而以是否丧失行为基础来判断情势变更与不可抗力,而合同行为不是无因行为,恰恰是合同原因行为导致了合同行为基础。学生用行为基础丧失理论分析民事行为而不顾及原因状况,得出以“是否丧失行为基础”为标准判断二者的范围,继而得出“不可抗力与情势变更不会有交集”是不完整的。

学生还需进一步深入搜集证据,分析造成二者合同履行障碍不同的原因表现形式是什么?怎么判断继续履行显示公平还是履行不能?一切的根源都在于学生分析时排除合同行为的原因状况。没有原因哪来合同行为的基础,又哪来合同行为的法律效果?在学生将合同行为的原因状况排除之后,下意识地将合同行为当作了无因行为,所得出的结论当然是南辕北辙。

尽管学生搜集了很多资料,但是没有更深入地搜集到全面证据。民法典颁布后,其533条修订了《合同法解释(二)》第26条关于情势变更原则的规定。“《合同法司法解释(二)》第26条将‘不能实现合同目的作为‘情势变更的构成要件之一,这会人为地造成‘情势变更与‘不可抗力的法律混淆。因为‘不能履行的最坏结果就是‘合同目的无法实现,言外之意是‘合同目的无法实现的前提是‘不能履行合同义务。然而,‘不能实现合同目的并不是‘情势变更的关键要素,所以《合同法司法解释(二)》第26条将‘不能实现合同目的作为‘情势变更的构成要件之一,会导致‘情势变更与‘不可抗力在理解和适用上的难题:当客观状况发生改变,导致合同目的不能实现时,究竟适用‘情势变更还是‘不可抗力?因此,《民法典》第533条将‘不能实现合同目的删除,真正为‘情势变更规则。”[4]所以不再存在学生说的《合同法司法解释(二)》第26条情势变更原则之一的“不能实现合同目的”更趋近于不可抗力。劳动合同法40条第(三)项规定的“致使劳动合同无法履行”,应理解为“履行合同会造成明显的不公平后果,即对一方当事人没有意义或造成重大损失”的情势变更原则。学生应当注意到40条第(三)项里面的规定要“经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的”才能解除。而不可抗力是形成权解除,不需要与当事人协商,所以是情势变更原则,是诉权解除。

三、结语

综上,本研究是在基础融贯论视域下对本科法学论文写作教学设计研究与实践自觉适应社会和教育发展走势嬗变的一种尝试。学生在案例教学的学习中学会了自主建构和理解、能动的选择和创造,并最终生成自己独特的体验过程[5-6]。

参考文献

[1] Susan H. Evidence and inquiry[M]. New York:Black Well Publishers,1993.

[2] 苏珊·哈克. 理性地捍卫科学——在科学主义和犬儒主义之间[M]. 曾国屏,等,译. 北京:中国人民大学出版社,2008:46-78.

[3] Susan H. Evidence Matters-Science, proof and truth in the law[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2014:27-46.

[4] 韓世远. 合同法总论[M]. 北京:法律出版社,2008.

[5] 曾艳,汪楷程. 疫情防控常态化下的“情势变更”与“不可抗力”——以民法典适用为视角[J]. 南京邮电大学学报(社会科学版),2021(02):10-22.

[6] 周仕德. 教学设计视域下的美国历史教学初探[J]. 中国电化教育,2010(09):91-95.

(荐稿人:游小华,岭南师范学院副教授)

(责任编辑:向志莉)