沿边地区新型城镇化与乡村振兴协调发展水平及其影响因素研究

2023-05-30肖春梅靳琳

肖春梅 靳琳

[摘要]加快沿边地区城乡融合发展对促进兴边富民、推动区域协调发展、实现共同富裕具有重要意义,新型城镇化和乡村振兴是城乡融合发展的重要手段。本文构建新型城镇化与乡村振兴指标体系,利用耦合协调度模型测算沿边地区新型城镇化与乡村振兴耦合协调水平,运用面板Tobit模型分析影响二者耦合协调的因素。研究结果表明:2010-2020年,沿边地区新型城镇化与乡村振兴发展水平稳步提升,两者耦合协调等级进入中级协调阶段,但乡村振兴滞后于新型城鎮化。产业结构、金融水平、科技创新水平、基础设施水平、对外开放水平的提升对推进沿边地区新型城镇化与乡村振兴协调发展具有积极影响。

[关键词]新型城镇化;乡村振兴;耦合协调度模型;Tobit模型;沿边地区

[中图分类号]F327;F299 [文献标识码]A [文章编号]1009—0274(2023)01—0104—10

[作者简介]肖春梅,女,新疆财经大学经济学院教授,博士,研究方向:区域经济理论与政策;靳琳,女,新疆财经大学经济学院硕士研究生,研究方向:区域经济理论与政策。

一、引言

我国社会主要矛盾已经转变为人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,其中城乡发展不平衡、乡村发展不充分是社会主要矛盾的重要体现。我国城乡发展已由城乡统筹、城乡一体化进入了城乡融合新阶段。[1]2019年国务院发布的《中共中央国务院关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,为形成新型城乡关系,促进城乡融合发展提供了方向。2020年国家发改委印发的《新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》和2022年党的二十大报告中均强调加快实施新型城镇化战略,全面推进乡村振兴,实现城乡融合发展。“治国必先治边”,作为区域协调发展战略实施的攻坚区域,承担着兴边富民、稳边固边的重要使命。为加快沿边地区城镇建设和乡村振兴,国家“十四五”规划中指出要不断完善沿边城镇体系,加快抵边村镇建设,深入推进区域协调发展战略。2021年在习近平总书记给云南省沧源县边境村老支书们的回信中,强调要继续抓好沿边地区乡村振兴、兴边富民,促进各族群众共同富裕和边疆繁荣稳定。受资源环境、基础设施、公共服务体系等方面的影响,[2-3]我国沿边地区仍为城乡协调发展中的短板地区,[4]城乡分工不明确,经济发展水平低,人口流失严重等现象明显。[5]城乡作为一个有机整体,两者共富共荣共进步。[6]因此,在“两个百年”的历史交汇期,加快沿边地区新型城镇化与乡村振兴协调发展,对促进城乡融合,推进共同富裕,实现中国式现代化具有重要的理论和实践意义。

国外学者关于城乡发展的研究较早并形成了一系列经典理论。受空想社会主义城乡发展构想的影响,马克思、恩格斯[7]提出了城乡发展关系理论,认为消除城乡对立,实现城乡融合是城乡关系演变的终极目标,通过城乡融合使社会全体成员的才能得到全面发展。1898年霍华德[8]提出“田园城市”理论,主张建立兼顾城市与乡村优点的理想城市,缓解英国大城市病问题,随后1943年沙里宁[9]提出“有机疏散理论”。一些西方学者也对发展中国家城乡关系展开研究并提出相关理论,比如刘易斯[10]的“城乡二元结构理论”、麦吉[11]的“城乡融合理论”、道格拉斯[12]的“区域网络模型理论”等。国内学者对城乡发展已有广泛研究,大致可分为以下三类:一是探讨城乡发展的内在机理,学者认为城乡融合是城乡关系演变的一个阶段,具有人口融合、土地融合、经济融合、认知价值融合的特点,[13]依托、反哺和互惠是推进城乡融合的内在驱动力,[14]城乡依托要素流动,促使两者联系不断加强。[15]城市吸引乡村人口、土地、资本要素得到不断发展,通过发挥集聚效应和规模效应,促进要素流向农村,从而促进乡村振兴,形成以乡养城、以城带乡、协调发展的良好局面;[16-18]二是测度城乡协调发展水平。学者们通过测算新型城镇化和乡村振兴两大系统耦合协调度来反映城乡协调发展水平,[19-20]运用面板向量自回归模型检验两者的因果关系;[21]三是探析城乡协调发展影响因素。学者运用地理探测器、Tobit模型等方法进行影响因素分析,[22-23]从而提出促进城乡协调发展的路径。

综上所述,新型城镇化和乡村振兴协调发展研究主要集中于全国、区域重大战略省份以及单省尺度,沿边地区作为我国特殊类型地区之一,是城乡协调发展的短板区域,其研究相对较少。因此,以沿边8省为研究单元,构建新型城镇化和乡村振兴指标体系,利用耦合协调度模型测度新型城镇化与乡村振兴耦合协调发展水平,运用面板Tobit模型分析影响两系统耦合协调度的因素,最后提出加快我国沿边地区城乡协调发展的对策建议。这将丰富已有研究成果,为促进沿边地区高质量发展、推进共同富裕提供重要参考。

二、研究区域概况

我国沿边地区包括辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、甘肃、西藏、广西和云南九个省份。由于西藏地区数据缺失较多,因此研究区域为沿边八省。

沿边地区经济规模不断扩大,经济质量不断提升,城乡差距逐步减小,但工业化率较低,城镇吸引人口能力较弱。2020年,沿边地区GDP为13.8万亿元,比2010年增长98.23%,年均增速为7.08%,快于全国增速(6.82%);沿边地区GDP占全国GDP的13.61%,比2010年下降4.71个百分点;沿边地区人均GDP为5.09万元,是2010年的2倍,年均增速为7.21%,低于全国人均GDP水平(7.18万元);沿边地区城镇化率为59.61%,比2010年增加了12.15个百分点,低于全国城镇化率水平(63.89%)。城乡融合发展强调以工促农、以城带乡。2020年,沿边地区工业化率为26.62%,比2010年下降17个百分点,低于全国工业化水平(30.87%);沿边地区城乡收入比为2.52,比2010年下降了20.95%,接近全国城乡收入比(2.56),具体如表1所示。

三、研究方法和数据来源

(一)研究方法

1.构建指标体系

促进城乡融合是现阶段我国实现共同富裕和中国式现代化的必然选择,坚持新型城镇化和乡村振兴双轮驱动是解决城乡问题、提升城乡发展质量、促进城乡深度融合的重要抓手。[24-25]参照《国家新型城镇化规划(2014—2020)》和《乡村振兴战略规划(2018—2022)》建立新型城镇化与乡村振兴两大系统,由于部分指标无法获取或停止更新,故根据科学性、代表性和数据易获取性原则,结合相关学者[26-29]研究成果构建新型城镇化和乡村振兴评价指标体系,具体如表2所示。

2.熵值法

为避免主观因素带来的偏差,采用熵值法确定各评价指标权重,计算新型城镇化与乡村振兴综合得分。具体步骤如下所示:

3.耦合协调度模型

耦合协调度表示两个系统在发展过程中和谐一致的程度,[30]因此采用耦合协调度模型来测度新型城镇化与乡村振兴协调发展水平。具体公式如下所示:

式中,[C]表示耦合度,[T]为协调指数。新型城镇化与乡村振兴发展同等重要,因此待定系数[α=β=0.5],[D]为耦合协调度,取值范围为[0,1],[D]值越大两系统耦合协调程度越高,根据[D]值大小将其划分为10个等级,[31]具体如表3所示。为进一步衡量新型城镇化与乡村振兴相对发展类型,计算了相对发展指数[R],根据[R]值大小划分以下三种类型[32]:新型城镇化滞后型([0<R≤0.9])、同步发展型([0.9<R≤1.1])、乡村振兴滞后型([R>1.1])。

4.面板Tobit模型

新型城镇化与乡村振兴两大系统的耦合协调度在0—1之间,被解释变量为受限因变量,因此采用面板Tobit模型研究新型城镇化与乡村振兴耦合协调度影响因素。该模型设定为:

(二)数据来源

数据来源于《中国统计年鉴》《中国卫生健康年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》和各省份统计年鉴。根据数据基本情况,确定研究时段为2010—2020年,指标体系中涉及的经济数据,均以2010年为基期剔除了价格因素,个别缺失数据采用插值法补齐。

四、沿边地区新型城镇化与乡村振兴耦合协调分析

(一)新型城镇化发展水平稳步提升,增速逐步放缓

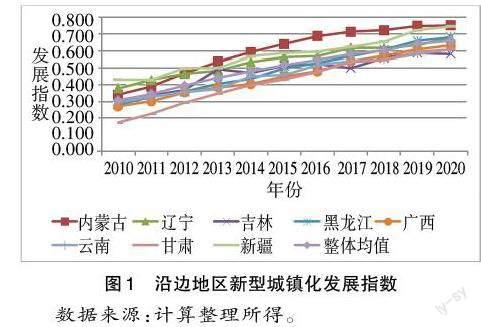

从时序角度看,2020年沿边地区新型城镇化发展指数均值为0.662,是2010年的1.16倍;标准差为0.06,比2010年下降16.95%。2011—2013年沿边地区新型城镇化发展水平增速较快,基本维持在10%以上,因为党的十八大以来国家十分重视新型城镇化建设,“十二五”规划、十八大报告和十八届三中全会中均强调以新型城镇化指导城乡建设,提出要科学制定城镇化发展规划并且明确了新型城镇化发展路径。2014年国家首部《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》发布,重点围绕新型城镇化、城市群与都市圈发展、乡村振兴三方面提升城镇化发展质量,但由于沿边地区城镇分布少、人口密度低、经济发展水平失衡,[33]新型城镇化发展较为缓慢,增速从2014年的9%下降至2019年的5%左右,2020年受疫情影响,新型城镇化增速降低至2.9%。

从空间角度看,2020年沿边各省中内蒙古、新疆和黑龙江新型城镇化发展水平处于前三位,分别为0.754、0.747和0.682,比2010年增长121.3%、73.64%和141.47%。吉林、广西、云南、甘肃新型城镇化水平长期低于平均水平,具体如图1所示。增长幅度方面,甘肃省增幅最大,2020年比2010年增长了2.53倍,甘肃新型城镇化的快速发展主要得益于绿色城镇化和城镇基础设施的发展,两者对新型城镇化水平的贡献度1分别为31.51%和26.46%。

(二)乡村振兴发展水平全面提升,增速有所放缓

从时序角度看,2020年,沿边地区乡村振兴发展指数均值为0.6,比2010年增长90.12%;标准差为0.08,比2010年下降12.65%。2013年沿边地区乡村振兴发展速度最快,同比增长16.13%,其原因为2012年我国开启了精准扶贫、脱贫攻坚,沿边乡村作为我国脱贫攻坚的主战场得到了有效治理,推动沿边乡村得到快速发展。乡村振兴中,产业兴旺是解决农村一切问题的前提,2020年沿边地区产业兴旺发展指数增幅最大,是2010年的1.11倍;生活富裕次之,增幅达1.05倍;治理有效排位第三,增幅为1倍;乡风文明排位第四,增幅为73.45%;生态宜居排位第五,增幅为69.91%。

从空間角度看,2020年新疆、内蒙古、辽宁乡村振兴发展水平排在前三位,发展指数分别为0.694、0.672和0.646,比2010年增长55.27%、113.6%和63.81%。甘肃、吉林、广西、云南乡村振兴发展水平长期低于平均水平,具体如图2所示。增长幅度方面,云南省增幅最大,2020年是2010年的1.6倍,生活富裕和治理有效是影响云南乡村振兴发展水平的主要维度,贡献度分别为24.23%和22.84%。

(三)协调等级不断提升,乡村发展相对滞后

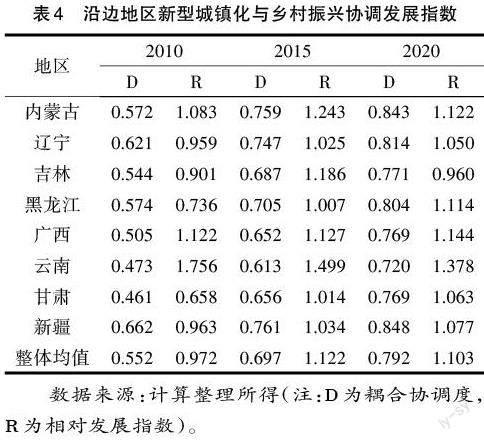

从时序角度看,2020年沿边地区耦合协调度为0.792,比2010年增长43.61%,协调等级从勉强协调迈入中级协调阶段。根据相对发展指数,沿边地区经历了同步发展阶段(2010—2013)和乡村振兴滞后阶段(2014—2020),主要是因为党的十八大以来,党中央高度重视城镇化工作,加快推进以人为核心的新型城镇化建设,乡村振兴发展相对滞后;但自十九大提出乡村振兴战略以来,沿边地区乡村得到快速发展,相对发展指数不断下降。

从空间角度看,2020年新疆、内蒙古、辽宁、黑龙江耦合协调度超过0.8,进入良好协调阶段;其余省份耦合协调度超过0.7,进入中级协调发展阶段。相对发展指数方面,内蒙古、广西、云南长期表现为乡村振兴滞后型,结合三省耦合协调等级判断,内蒙古城乡融合发展得益于城镇的快速发展,而广西和云南城乡融合发展则是受制于城镇的快速发展,忽略了乡村建设;辽宁、新疆长期表现为同步发展型;吉林经历了同步发展—乡村振兴滞后—同步发展的变化趋势;黑龙江经历了新型城镇化滞后—同步发展—乡村振兴滞后的变化趋势;甘肃经历了新型城镇化滞后—乡村振兴滞后—同步发展的变化趋势,呈现以乡养城、以城带乡的局面,具体如表4所示。

五、影响因素分析

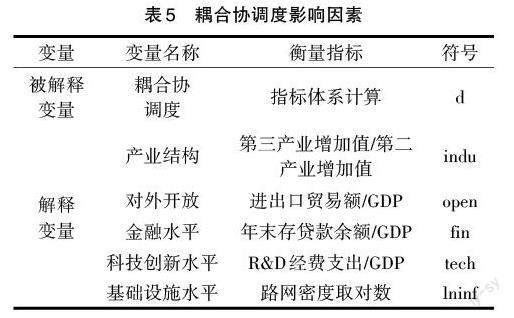

(一)变量选取与模型设定

参考现有文献[34-35]并结合沿边地区实际情况,从产业结构、基础设施、对外开放、金融和科技创新五个方面选取指标,分析其对新型城镇化与乡村振兴耦合协调水平的影响,具体如表5所示。指标数据来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》、各省统计年鉴以及wind数据库。

产业结构:产业结构优化升级能有效促进城乡之间要素的流动与合理配置,是城乡协调发展的直接动力。利用第三产业增加值与第二产业增加值的比值衡量产业结构优化升级,其中二三产业增加值以2010年为基期剔除了价格因素。

基础设施水平:要致富,先修路,全面推进城乡交通一体化发展是实现乡村振兴和共同富裕的必然选择,城乡基础设施互联互通为城乡之间资源流通提供便利条件,对加快城乡资源共享,畅通城乡经济循环具有积极影响。选用路网密度对数衡量基础设施水平。

对外开放水平:改革开放以来,对外贸易在促进国家经济增长、拉动就业和提高收入水平方面发挥着重要作用,[36]沿边地区拥有大量的陆路口岸,口岸城市依托口岸发展外向型制造业、商贸物流业等,创造了大量就业岗位,吸引农村剩余劳动力流入口岸城市,从而提高农村居民收入,缩小城乡差距。选用进出口贸易额占地区生产总值的比重反映对外开放水平。

金融水平:金融是推进城乡协调的重要支撑,[37]通过构建城乡金融协调发展机制,促进城乡金融资源均衡配置,引导金融资源流向农村地区,支持农村特色产业发展,满足农村地区对金融的多元需求。[38]选用年末存贷款余额占地区生产总值的比重衡量金融服务水平。

科技创新水平:科技创新为加快农村产业升级、提高城乡综合治理能力、推动城乡绿色发展提供技术支持,是实现城乡协调发展的重要驱动力,[39]对实现农业农村现代化,激发农村内生增长活力,实现城乡关系平等化具有重要意义。选用R&D经费支出占地区生产总值的比重衡量科技创新水平。

式中:[dit]为耦合协调度;[i]表示地区;[t]表示时间;[α0]表示常数项;[indu]表示产业结构;[lnfin]表示基础设施水平;[open]表示对外开放水平;[fin]表示金融水平;[tech]表示科技创新水平;[εit]表示随机扰动项。

(二)实证结果分析

为检验解释变量之间是否存在多重共线性,通过计算膨胀因素发现VIF为1.78,远小于10,这表明解释变量之间不存在多重共线性问题,具体如表6所示。

根据回归结果来看,产业结构(indu)、金融水平(fin)、科技创新水平(tech)、基础设施水平(lninf)的回归系数分别为0.226、0.047、0.103、0.404,并且通过1%的显著性水平检验,表明加快产业结构升级、促进金融、创新要素合理配置以及提升城乡设施联通水平对推进沿边地区新型城镇化与乡村振兴协调发展具有显著正向影响。对外开放水平(open)的回归系数为0.0004,未通过显著性检验,可能是由于沿边地区对外开放水平较低,与沿海地区仍存在较大差距,但回归系数为正,说明加强沿边地区对外开放对促进城乡协调发展具有积极影响,具体如表7所示。

(三)稳健性检验

1.替换解释变量。鉴于部分学者[40-41]采用实际利用外资占GDP的比重来衡量对外开放水平,因此用外资开放度(fc)即实际利用外资占GDP比重替换原有的对外开放水平指标,其他变量保持不变。通过回归结果显示,产业结构、金融水平、科技创新水平、基础设施水平均通过1%的显著性水平检验,回归系数方向未发生改变,与主回归结果一致。对外开放水平的回归系数仍为正,并通过了10%的显著性检验,具体如表8所示。上述结果与研究结论基本保持一致,证明主回归结果具有稳健性。

2.更换计量模型。采用面板数据模型重新回归各解释变量对新型城镇化与乡村振兴耦合协调度的影响,通过Hausman检验,采用固定效应模型重新进行回归发现,在5%的显著性检验下产业结构、科技创新水平、基础设施水平、对外开放水平回归系数方向和显著性水平与主回归结果保持一致,金融水平回归系数方向与主回归保持一致,具体如表9所示。上述结果与研究结论基本保持一致,同样证明主回归结果具有稳健性。

六、主要结论与政策建议

(一)主要结论

1.沿边地区新型城镇化发展水平稳步提升,内蒙古、新疆、黑龙江表现最为突出,甘肃新型城镇化增幅最大,主要得益于绿色城镇化和城镇基础设施的快速发展。

2.沿边地区乡村振兴发展水平全面提升,产业兴旺是提升乡村振兴的关键举措。新疆、内蒙古、辽宁乡村振兴发展水平位于前列,云南省鄉村振兴发展水平排在末位,但其发展潜力巨大,生活富裕和治理有效是影响其发展的关键因素。

3.沿边地区新型城镇化与乡村振兴耦合协调等级由勉强协调进入中级协调阶段,新疆、内蒙古、辽宁、黑龙江迈入良好协调阶段,其他省份进入中级协调阶段。根据相对发展指数,沿边地区经历了同步发展阶段(2010—2013)和乡村振兴滞后阶段(2014—2020)。内蒙古、广西、云南长期表现为乡村滞后型,辽宁、新疆长期表现为同步发展型,吉林、黑龙江、甘肃相对发展指数不断变化,其中吉林由乡村振兴滞后型转为同步发展型,黑龙江和甘肃经历了新型城镇化滞后阶段,进而分别转向乡村振兴滞后型和同步发展型。

4.沿边地区产业结构、金融水平、科技创新水平、基础设施水平的提升对推进沿边地区新型城镇化与乡村振兴协调发展具有显著正向影响,对外开放水平对沿边地区城乡协调发展具有积极影响,但不显著。

(二)政策建议

1.优化城乡产业发展。第一,推动城乡产业转移,优化生产力空间布局。沿边乡村地区应基于自身特点合理承接城市产业转移,不断完善地区产业体系,激发乡村经济内生发展动力,并且与城市产业形成合理分工,加快城乡资源流动,构建一体化的城乡产业链价值链网络。第二,加快农业主产区一二三产融合发展。应以农业为基础,充分发挥地区资源优势,发展特色种植业、养殖业;以工业为支撑,开展初级加工、精深加工等环节,加快延伸农业产业链,提升农产品附加值;以服务业为主导,一方面加快发展农业社会化服务,建立“企业+合作社+农户”的经营模式,拓宽农产品销售渠道,有效衔接小农户与大市场,保障农民收益,推动农业农村现代化;另一方面,积极开发农业农村潜力,发展乡村旅游,实现以农促旅,以旅兴农。

2.持續推进高水平对外开放。第一,加快口岸开发开放平台建设,依据进出口产品结构,以平台为载体,合理布局产业,形成产业集群,推动口岸城市发展外向型产业,促进口岸经济由“通道经济”向“产业经济”转变,吸纳更多农村剩余劳动力“走出去”。第二,积极搭建口岸农产品绿色通道,助推农产品“走出去”。为持续加强与周边国家的农产品经贸合作,促进农业持续增效和农民持续增收,沿边口岸应不断完善农产品快速通关产品清单,提升农产品通关效率,减少农产品损耗,创建良好的贸易环境。第三,推动沿边口岸城市举办贸易洽谈会、博览会、招商推介会、国际会展等活动,一方面可以强化沿边地区与各国的经贸合作,吸引外资和先进的技术,推进城市经济发展和城乡融合;另一方面可以为沿边地区特色农产品提供展示平台,提升本地农产品品牌效应,助推乡村振兴。

3.加快城乡交通设施一体化发展。第一,加大对沿边地区交通基础设施建设支持力度,完善城乡路网体系,促进城市道路、公路干线、农村公路之间互联互通,同时打通“最后一公里”,提高乡村通硬化公路比例,全面推进交通网络全覆盖。第二,提升交通公路等级,加快老旧公路、窄路基路维修改造,为客运服务和物流网络构建提供基本保障,让城乡居民享有更加便捷、公平、高效的交通运输基本公共服务,提升居民出行的获得感和幸福感。[42]第三,着力推进“四好农村路”高质量发展,学习“四好农村路”全国示范县、市的先进经验,依据乡村乡貌、生态景观,因地制宜、合理布局公路网络,将农村道路建设与旅游景区、主要产业、资源节点、特色小镇、特色村庄相串联,探索“四好农村路+”和“路衍经济”发展路径,促进农村产业、旅游、文化深度融合发展。[43]

4.完善农村金融服务体系。第一,鼓励金融机构在县域、乡镇增设网点、农村金融服务站、助农提款点,建立省(自治区)、市、县、乡镇、街道全覆盖的五级金融服务体系。第二,创新线上综合服务模式,积极发展农村数字普惠金融,加快城乡之间资本流通效率。通过研发数字金融产品与服务,满足农村居民生活消费、投资理财方面的金融服务需求,提升农民幸福感,同时降低农民、农村小微企业融资成本,促进农业发展,振兴乡村经济。[44]第三,推动农村信用社和农商行回归本源,改革村镇银行培育发展模式,建立融资担保和风险分担机制,加大对农村地区的信贷力度和保险保障力度,提高农村金融供给,支持农村特色产业发展。

5.强化科技赋能城乡融合。第一,充分利用“互联网+”技术推动智慧城市和数字乡村协调并进。一方面,利用数字技术构建城乡公共数据平台,促进城乡要素的双向流动。通过实行远程教育、医疗、社保等服务,打破了城乡之间的空间限制,推动城乡公共服务均等化。[45]另一方面,推动数字技术与产业的深度融合,探索产业发展新业态、新模式,促进传统产业智能化改造。第二,加强乡村企业与高校、科研院所之间的合作,建立产学研相结合的技术创新体系,推动科技成果入乡转化,并在资金和政策上给予支持与保障。科技成果入乡转化,一方面应以需求为导向,利用科学技术解决农村发展“堵点”,着力提升农业科技水平,推进农业现代化发展;另一方面利用科学技术,激发农村潜在优势,提升农村经济发展活力。

参考文献:

[1]李爱民.我国城乡融合发展的进程、问题与路径[J].宏观经济管理,2019(2):35-42.

[2]刘柏志.我国边境城市高质量发展模式与路径[J].宏观经济管理,2022(3):50-55.

[3]韩博,王丽华.乡村振兴战略下沿边地区基本公共服务绩效评价与提升路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2022(3):96-104.

[4]贾若祥,洪晓青.在现代化建设新征程中促进边境地区繁荣稳定发展[J].中国发展观察,2022(1):33-38.

[5]刘天科,南锡康,王伊杰.城乡融合视角下村庄规划策略:村庄分类与发展方向[J].中国国土资源经济,2022(11):35-40+47.

[6]文丰安.新时代城乡共同富裕融合发展论——基于对党的二十大精神的学习与研究[J/OL].重庆大学学报(社会科学版):1-14[2022-11-11].

[7]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,2012:308-309.

[8]HOWARD E. Garden Cities of Tomorrow [M].London:S. Sonnenschein& Co., Ltd. 1902.

[9]SAARINEN E.The city.Its growth, its decay, its future [M].New York, Reinhold Publishing Corporation, 1943.

[10]LEWIS W A. Economic Development with Unlimited Supply of Labor, The Manchester School of Economic and Social Studies,1954: 139-191.

[11]MCGEE T G. The emergence of Desakota Regions in Asia: expanding a hypothesis In: McGee T G.(eds).The Extended Metropolis: Settlement Transition in Asia [M]. Honolulu: University of Hawall Press, 1991:3-25.

[12]DOUGLASS M. A regional network strategy for reciprocal rural urban linkages: an agenda for policy research with reference to Indonesia [J]. Third World Planning Review,1998( 1) :1-33.

[13]刘守英,龙婷玉.城乡融合理论:阶段、特征与启示[J].经济学动态,2022(3):21-34.

[14]刘双双,段进军.协调推进乡村振兴与新型城镇化:内在机理、驱动机制和实践路径[J].南京社会科学,2021(11):47-55.

[15]张合林,申政永.乡村振兴与新型城镇化耦合协调发展研究[J].区域经济评论,2021(4):135-144.

[16]桂华.论新型城镇化与乡村振兴战略的衔接[J].贵州社会科学,2020(9):155-161.

[17]张琛,孔祥智.乡村振兴与新型城镇化的深度融合思考[J].理论探索,2021(1):92-100+120.

[18]刘依杭.新时代乡村振兴和新型城镇化协同发展研究[J].区域经济评论,2021(3):58-65.

[19]俞云峰,张鹰.浙江新型城镇化与乡村振兴的协同发展——基于耦合理论的实证分析[J].治理研究,2020(4):43-49.

[20]马长发,朱晓旭.西部地区新型城镇化和乡村振兴互动关系研究[J].生态经济,2021(5):99-105.

[21]雷娜,郑传芳.乡村振兴与新型城镇化关系的实证分析[J].统计与决策,2020(11):67-72.

[22]蔡绍洪,谷城,张再杰.西部新型城镇化与乡村振兴协调的时空特征及影响机制[J/OL].中国农业资源与区划:1-12[2022-11-28].

[23]徐雪,王永瑜.甘肃省新型城镇化与乡村振兴协调水平及其影响因素[J].中国沙漠,2022(5):1-13.

[24]谢天成,张研,王洌瑄,施祖麟.乡村振兴与新型城镇化协同发展——基于省级尺度时空演化分析[J].经济问题,2022(9):91-98.

[25]方创琳.城乡融合发展机理与演进规律的理论解析[J].地理学报,2022(4):759-776.

[26]王永瑜,徐雪.中国新型城镇化、乡村振兴与经济增长的动态关系研究[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2021(4):63-73+87.

[27]吕承超,崔悦.乡村振兴发展:指标评价体系、地区差距与空间极化[J].农业经济问题,2021(5):20-32.

[28]祝志川,刘博,和军.中国乡村振兴、新型城镇化与生态环境协同发展测度分析[J].经济问题探索,2022(7):13-28.

[29]陈景帅,张东玲.城乡融合中的耦合协调:新型城镇化与乡村振兴[J/OL].中国农业资源与区划:1-13[2022-11-27].

[30]徐维祥,李露,周建平,刘程军.乡村振兴与新型城镇化耦合协调的动态演进及其驱动机制[J].自然资源学报,2020(9):2044-2062.

[31]郭翔宇,李佳丽,杜旭.新型城镇化与乡村振兴协同发展——基于黑龙江省的微观考察[J].商业研究,2022(2):49-55.

[32]李明月,周晓航,周艺霖,王鈞瑶.粮食主产区农业生态效率与新型城镇化耦合协调研究[J].生态经济,2022(11):130-137.

[33]孙久文,崔雅琪.我国边境城镇体系建设的条件、价值与政策建议[J].甘肃社会科学,2022(4):194-203.

[34]徐雪,王永瑜.中国省域新型城镇化、乡村振兴与经济增长质量耦合协调发展及影响因素分析[J].经济问题探索,2021(10):13-26.

[35]李俊杰,梁辉.民族地区城乡融合发展水平测度及影响因素研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2022(2):97-109.

[36]袁冬梅,魏后凯,杨焕.对外开放、贸易商品结构与中国城乡收入差距——基于省际面板数据的实证分析[J].中国软科学,2011(6):47-56.

[37]高敏.金融创新支持城乡融合发展[J].中国金融,2022(7):77-78.

[38]张太宇,王燕红.金融赋能脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的共同富裕蕴含[J/OL].江苏农业科学:1-13[2022-11-27].

[39]范斯义,刘伟.科技创新促进城乡融合高质量发展作用机理及实践路径[J].科技管理研究,2021(13):40-47.

[40]崔格格,刘维奇.中国城乡融合发展的时空演变及动力机制[J].统计学报,2021(4):28-43.

[41]谭鑫,杨怡,韩镇宇,韩旭.欠发达地区新型城镇化与乡村振兴战略协同水平的测度及影响因素——基于政府效率和互联网发展视角[J].经济问题探索,2022(11):101-112.

[42]江媛,李喆.加快城乡交通运输一体化发展,全面推进乡村振兴重点工作,促进共同富裕[EB/OL].中国工程科技知识中心,2022-04-21.

[43]交通运输部.交通运输部关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/04/content_5615513.htm,2021-05-28.

[44]盘和林.农村数字普惠金融是实现乡村振兴的重要手段[EB/OL].https://share.gmw.cn/www/xueshu/2021-09/08/content_35149031.htm,2021-09-08.

[45]黄夏.浅谈以数字技术赋能新时代城乡高质量融合发展[EB/OL].https://reader.gmw.cn/2022-10/31/content_36126280.htm,2022-10-31.

责任编辑:刘昌龙