深度学习视野下的文言文的多元教学

2023-05-30吴振兴

吴振兴

本文从新课标多元解读的理念出发对《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》三个主要核心教学问题“夫子哂由的原因”“吾与点也的原因”以及“夫子为何喟然叹曰”进行多角度、多层面的解读,让学生对传统文化的精深和丰富内涵有更深入地体会。

深度学习是教育教学改革的一项重要理论概学,它强调学习者在浅层知识的识记和接受后,主动思考、分析、解決问题的学习方式的转变。

高中文言文教学往往停留在表面,课堂的基本教学内容(如字词以及文章大意)往往和学生的学习资料重复,较为沉闷与缺乏挑战性。《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(以下简称《侍坐》)作为《论语》的经典篇章,是学生学习继承中华优秀传统文化的“定篇”之作,从深度学习的视角出发,不能仅满足于文言知识的基础性学习,而应以《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》提出的“体会中华文化的博大精深、源远流长”为目标进行教学。建议老师应该“多角度、多层面”地进行传统文化教学,因此在《侍坐》的教学设计中,老师通过对已有的文献梳理,在引入其他文本资料的基础上,围绕三个主要核心问题“夫子哂由的原因”“吾与点也的原因”以及“夫子为何喟然叹曰”,每个问题按照学生理解的程度尝试三到四种的解读探索,对其进行多元的解读与探讨,让学生由点到面地体会传统文化的精深和丰富,体会经典的历史性价值。

一、孔子“哂由”原因的多元解读

在课堂探讨孔子“哂由”的原因之前,首先要和学生厘清的问题是“‘哂’是不是讥笑”,在词典中“哂”有两种解释,一个是讥笑(为行家所哂笑),一个是微笑(不值一哂)。在本文中,如果是孔子讥笑子路鲁莽,不谦让,这是不符合文章语境的。文章开篇就写孔子特别提出“以吾一日长乎尔,毋吾以也”,努力制造一个畅所欲言的氛围。子路作为第一个响应孔子提议,积极发言的学生,如果被老师“讥笑”,那么孔子就有“钓鱼执法”的嫌疑,也很难达到“各言其志”的谈话目的。因此,“哂”不是嘲笑,而是在微笑当中蕴含着复杂的情感,这种情感会让曾皙特别留下来询问“夫子何哂由也”。孔子“哂由”的原因,按照学生理解的程度从简单到复杂可以有以下四种,老师可以在补充相关资料的情况下,由学生自行探索,并得出自己有理有据的独特观点。

第一,子路所谈的内容过于自负,不谦虚,不符合“礼”。在子路的陈述中,一开始就强调 “千乘之国”的国之大,根据课文注释,能够出一千辆兵车的在当时也应是个中等国家。老师可以引用《左传·僖公二十八年》记载的文字:中原新晋霸主晋文公与楚决战于城濮,也只有“晋车七百乘”。而孔子在《论语·学而》的理想也只是管理“千乘之国”(道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时)。这种情况下,子路还给自己增加治理难度,国家处于内忧(饥馑)外患(摄乎大国)之中,同时又给自己的施政定下很高标准,要求自己三年时间,就可以对外抗拒军事威胁(可使有勇),对内人民稳定知礼(且知方)。从这个角度看,其志向过于自负,过于炫耀个人的能力,并不谦虚。特别是孔子常常肯定子路在“政事”上的能力,如《论语·雍也》记载季康子问:“仲由可使从政也与?”子曰:“由也果,于从政乎何有!”在《论语·先进》中,政事:冉有,季路(子路)。在“孔门十哲”中,子路位属“政事”科,子路所说“可使有勇”是可信的,但是“且知方也”在孔子看来,可能略为夸大。

第二,子路“率尔”发言的姿态不符合礼的标准。在侍坐时,儒家对言谈礼节方面有明确规定,《礼记·曲礼上》中要求为“侍于君子,不顾而对(站起来回答问题前没有先看看周围,观察、等待他人来回答,表达谦逊之意),非礼也”;“侍坐于先生,先生问焉,终则对(老师问完问题才回答)。请业则起,请益则起(请教学业或者要求进一步解答,都要站立)”;“长者问,不辞让而对(不先推辞谦让就直接回答),非礼也”。根据以上的侍坐规范,我们可以看到子路的“率尔”发言,既没有看看旁边有没有发言的同学(顾),也没有发言前先谦虚一下(辞让),不符合儒家对礼的要求。

这时候,老师可以进一步和学生解释儒家重视礼的原因。在礼崩乐坏的时代中,“以强凌弱,以众暴寡”“上下荒逸,风俗颓废”(《微子》),孔子强调恢复礼治本质上是想让无序的社会恢复为有序而稳定的社会。因此,孔子常常强调:“能以礼让为国乎,何有?不能以礼让为国,如礼何?”(《论语·里仁》),礼治不仅能够让社会人民产生自发的行动力量,而且还可以通过君子榜样的力量,让人民以更高的标准要求自己,避免了法家的法以常人标准要求社会,让社会每况愈下,“民免而无耻”。

第三,子路的志向中过于看重军事力量,与礼治思想冲突。子路“言志”的核心是“可使有勇”,也就是通过增强军事实力来巩固国内统治,过于强调军事力量,实际上与孔子的“礼治”思想是矛盾的,更有“霸道”的思想。《论语·颜渊》记载,孔子认为治理国家需要“足食,足兵,民信之”,但是如果一定要从三个当中选择一个(“必不得已而去”),那么第一个去除的是“兵”,第二个是“食”,最后保留的是“自古皆有死,民无信不立”。以礼为核心的“仁”是治理国家的准则,从这个角度上子路的军事治国志向与礼稍有距离。

第四,孔子抓住机会,对子路因材施教。根据《史记》和《论语》当中记载,子路是一个“性鄙(粗朴),好勇力,志伉直(刚强直爽)”的人,并且有侠气,仗义,“衣敝缊袍,与衣狐貉者立而不耻者,其由也与?”(《论语·子罕》)。孔子担心子路“不得其死然”(《论语·先进》),主要原因是子路做事太勇猛和刚毅。因此,孔子常常对子路因材施教,例如,《论语》记载当子路和冉有均问孔子一个问题:“闻斯行诸?”孔子对冉有的回答是听到了就去做,而对子路的回答却是“有父兄在,如之何其闻斯行之”,主要是因为“由也兼人,故退之” (《论语·先进》)。因此,在《侍坐》中“哂由”也可以看作是孔子遇到合适的机会对其进行的启发教育,去抑制子路冲动的个性。

二、“吾与点也”原因的多元探索

在课堂探讨孔子“吾与点也”的原因之前,首先要提醒学生注意文本对曾皙发言的描述与其他三人不同的地方,子路等三人的发言,除了有“率尔”这个副词外,没有其他形容词和副词,符合中国古代经史强调记叙言语和事情的规范。但是到了曾皙发言前,却有“鼓瑟希”“铿尔,舍瑟而作”这样的细节动作描写,说明这个人物的发言比其他人都重要。同时,“希”为渐渐住手之意,推瑟而起,其音铿然,与“率尔”者相反,展现出曾皙对自己想法的自信,有一种从容的气象。在此基础上,老师可以引导学生讨论“吾与点也”的原因,并按照学生思维的接受程度,提供以下四种解读,激发学生的思维。

第一,天下大治说。把曾皙描述的画面理解为国家大治后和平年代的大同景象。其中暮春时节出游,说明农耕已结束;童子人数较多,说明国家安康人口增长;河水沐浴说明环境清新优美;咏而归则强调百姓生活安定心情愉快。这和朱熹的观点“盖与圣人之志同,便是尧舜气象也”,以及杨树达的观点“太平社会之缩影”相同。从这个角度看,与子路强调的和平,冉求强调的经济发展,公西华强调的礼仪制度相比,曾晳的语言更像是构建在前三子之上的一种诗意的民生和乐的生活画面,为心怀天下的孔子一生追求。

第二,祈雨祭祀说。抓住书中注释“舞雩,鲁国求雨用的祭坛”,该画面是描绘鲁国百姓行祈雨礼的祭祀仪式,暗含着儒家的治国理想。“暮春”三月,沂水的温度较低,并不适宜“浴”。 而舞雩作为山东曲阜当地祈雨的祭坛,在该时间举行的是盛大的祈雨仪式。冠者和童子均是祈雨仪式的参与者,在祭祀中唱着歌,跳着舞。“归”在这里作为通假字“馈”,也就是向雨神献上祭品,而这个仪式和古代三月三的上巳节有相同之处,其中蕴藏着孔子“治国以礼”与“天下大同”的政治理念。

第三,礼乐教化说。与第二种观点较接近,只是不强调求雨祭祀的仪式本身,而是认为曾皙描述的画面是礼乐教化的具体呈现,在文字当中充满了百姓主动的“礼”和“乐”的行为。儒家的礼指的是基本的规范制度,乐指的是用音乐教化调和人与人的情感关系。在曾皙的画面中,“礼”和“乐”的画面常常出现,例如,在暮春時节,人穿的衣服是与春天配合的“春服”,成年之后的“冠礼”以及临水清洗,洗去一年晦气的民俗礼。更为重要的是,百姓在这个过程中是唱着歌回家,其内心是主动地接受和实施礼乐教化的过程,这种主动性和美好人性的展现,是儒家礼治追求的根本。值得注意的是,同样强调礼治,曾皙的画面更像是教化,相对子路的“知方”、冉有的“以俟君子”以及公西华的“愿学焉”这种被动的、外在的强迫,更符合孔子内心的期待和理想。

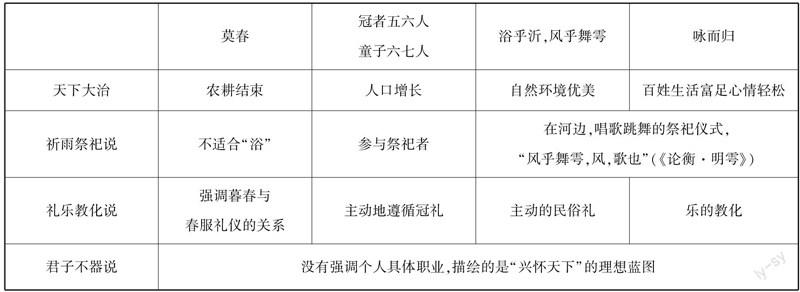

第四,君子不器说。该观点承接王阳明的说法,认为其他三人“是有意必,有意必便偏着一边”,而曾点“却无意必……三子所谓汝器也,曾点便有不器意”,意思是其他三人往往把自己定位在承担某个具体职务的人,追求人的工具性。在儒家看来,人如果把自己仅仅限定在某个方面和职业,那么过于狭小的定位会让其内在的人格失去对君子全德的追求,也会限制其天下情怀的发展。正如《易经》所言:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,“君子不器”强调的是君子对社会方向的指引,而不是作为某种特定专业人群的存在。因此,孔子虽然在《论语·公冶长》中承认了其他三子的才能,但是又说“不知其仁也”,因为无论是军事、经济、祭祀礼仪均只是一个职业,而不是以仁为核心的事业追求。这四个观点的具体比较如下图所示:

三、夫子为何“喟然”的多元讨论

孔子既然很欣赏曾晳所描绘的生活画卷,那么他为什么“喟然叹曰”?这个问题相对简单,放在课程结束部分,可以让学生根据文本畅所欲言。而老师则在学生回答的基础上,提供以下三种视角和思路。

第一,曾晳所言更像是儒家大同世界的理想,而孔子在“礼崩乐坏”的时代,理想和现实距离过远,实施起来较为不容易。

第二,这种喟然的背后,更有一种孔子理想无人赏识的深沉。《孔子世家》中记载孔子的另外两次喟然,都和怀才不遇有关。一次是喟然叹曰:“茍有用我者,朞月而已,三年有成。”另外一次则是看见被捕获的麒麟,则喟然叹曰:“莫知我夫!”结合以上文本,孔子的喟然多了些许自我解脱和感叹之意。

第三,照应文章开头,孔子的弟子 “居则曰,莫我知也”,而这诱发了孔子让其弟子各言其志的谈话,因此“喟然”的背后还可能隐藏对弟子怀才不遇的伤感。

值得注意的是,以上三个问题均是该篇文章的核心教学问题,对其不同的解读一方面可以提醒学生《论语》的历史性价值就是历代不同学者丰富的解释,与这些解释的对话就是与不同智慧的深度对话,每一种解释的背后均是我们对传统文化、文言的更深入认识;另一方面,老师也可以提醒学生,学习经典的时候,应该从“我注六经”慢慢形成“六经注我”的态度,逐步形成自己对经典合理有据的解释。

本文为深圳市龙华区教育科学规划2021年课题的研究成果。

作者单位:广东省深圳市龙华高级中学