虎文化叙事中的中华民族共同体意识

2023-05-29任宽

[摘要] 虎文化叙事对中华民族共同体意识的研究具有重要意义。从整体发展轨迹来看,虎叙事从先秦至明清,经历了形成期、发展期和繁荣期三个阶段,深植于各民族的精神文化生活中。王权一统和秩序建构、抗争意识以及虎信仰与儒家思想共融是虎叙事对中华民族共同体意识的经典表述;对当代虎故事文本的行政分布、族群传承和故事类型的考察揭示出中华民族共同体意识兼具历史的延续性与现实的发展性。虎文化叙事对铸牢中华民族共同体意识研究具有三个方面的重要意义:巩固集体记忆、共铸民族品格和强化国家认同。中华民族共同体意识的最终指向是对共同祖先的认同和尊崇,以及由国家一统与抗争意识带来的政治稳定、社会安定及道德风尚良好的大同盛世。对虎叙事这一中华传统文化资源的发掘和思考,将有助于增强各民族价值观念的同一性和共同性,增进中华文化认同,推动中华民族的伟大复兴。

[关键词] 虎文化叙事;中华民族共同体意识;中华文化认同;民族传承;故事类型

中图分类号:C956 文献标识码:A

文章编号: 1674-9391(2023)10-0038-08

作者简介:任宽(1985-), 女,土家族,贵州铜仁,华中师范大学文学院博士研究生,贵州师范学院副教授,研究方向:民间文学与非物质文化遗产。

中华民族具有悠久的虎文化传统,对中国虎故事产生了深远影响,形成数量庞大、传播广远的虎故事圈与虎故事谱系,促进了中华民族共同体意识的形成。具体而言,一方面,虎故事起源早,类型多样,从图腾神话到拟人童话再到与虎相关的道教传说,源流清晰完整;另一方面,虎故事影响广泛,上层统治集团喜爱其“王者叙事”,中层精英群体仰慕其“阳刚进取形象”,下层民众则崇信其护佑生命、驱邪避害的日常守护力量。“中华民族共同体意识就是各民族共建中华民族、共享中华文化意识,培育中华民族共同体意识就是在不同社会成员之间建构共享的历史文化记忆和共享的现实文化形式,从中提炼出全体社会成员共同遵循的价值共识,为全体社会成员生成共有国家认同打下情感和心理基础”。 [1] 2019年10月,由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作 铸牢中华民族共同体意识的意见》中明确指出:“中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂”。一个民族的共同文化记忆是民族文化认同的重要基础,往往会形成标志性的文化符号,对于中华民族而言,“虎”亦和“龙”一样,属于中华民族共同体意识的重要传统文化标识。不同時期流传于华夏各民族中的虎故事也从内容或主题等方面反映出中华大地上各民族的融洽与包容,它的发展演变与中华民族共同体的形成与发展是一致的。虎文化叙事所呈现的中华民族共同体意识具有重要的历史价值和现实意义。

虎文化叙事具有两个鲜明的文化特征,即有着坚实厚重的虎文化信仰,参与了中国文化起源的基础性建构;同时,又在文化史的演变中与中华民族共同体形成久远而密切的内在逻辑关系。虎文化叙事主要通过三个方面体现其具有拓展并深化中华民族共同体理论的研究价值:一是虎文化叙事中虎作为古羌戎图腾神和后世许多少数民族始祖神的讲述深刻影响着多民族的文化和身份认同。虎神话中的同源共祖神话对中华民族共同体意识中尊祖敬宗的内涵作出了典范表述。二是虎文化叙事在中华文化体系中占据重要位置,尤其是在中国古代社会,承担着政治及文化双重功能。在中国虎文化中,虎常常被视为古代社会治理、权力等级和道德秩序的隐喻和象征。自古以来,华夏大地上围绕“虎”产生的文学艺术、民间习俗和宗教信仰等,不仅在汉族,也在众多少数民族中得到继承和发展。虎叙事突出反映了多元多样的族群彼此之间的互融、互通,汉族与少数民族所共有的虎故事,是中华民族所共同拥有的文化遗产和精神财富,也是中华民族所具有的强大的精神上的凝聚力。三是虎文化叙事不仅流传于中原地区,还大量存在于西南、东南和东北等少数民族地区,是族群互动交流的关键符号。由于虎遗存的广泛分布和古羌戎诸多遗裔历经时代更迭仍持续发生的迁徙、融合,具有深厚历史文化内蕴的虎叙事在族际和空间上传播广远。因此,基于对中华民族共同体意识的重要价值及虎文化叙事自身的意义探讨,本文提出“虎文化叙事的中华民族共同体意识研究”这一命题,以期通过个案论述及微观视角对当下中华民族的文化认同进行历史与现实的双重考察,也为铸牢中华民族共同体意识做出积极探索。

一、虎文化叙事中共同体意识呈现的历史维度

虎故事在先秦两汉魏晋时期处于形成期。《山海经》塑造出众多奇形异状的虎形神人神兽,虎元素的加入使其虎性更强,虎的勇猛威武使之展现出旺盛的生命力,而追求旺盛生命力的根本动因是先民的文化心理,主要包括生殖崇拜和古代中国西北地区羌戎部族的崇虎心理。这种文化心理亦是后世人们创作虎神话、虎故事的民族文化土壤。以西王母为例,西王母形象以“虎”的特征最为突出,这源于古代羌戎部族对虎的崇拜。“西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜,是司天之厉及五残。” [2]58 虽然这个时期的西王母故事十分简单,但是它却是后世丰富多彩的西王母故事的根基。若从文学之源与流的角度来看这个问题,正是由于有了西王母故事梗概和广阔的叙事留白,才使后世创造改编不同类型的西王母神话故事成为可能。随着羌人向东的迁徙,部分羌人开始由青海、甘肃、陕西、四川等地进入黄河流域的中下游,一直到胶东半岛,有的进入冀、晋、内蒙古和辽河流域,有的保留了原部族的独立性,有的与东方部族融合,构成了华夏部族,有的沿长江而下,进入江浙地区。濮阳西水坡仰韶文化蚌塑龙虎图,便是东西方部族融合的实证,五千年前的良渚文化也有大量虎文化遗存。部族的迁徙和民族的融合让西部羌戎文化与中原文化、东夷文化等相互渗透,从而将西王母由最初的羌戎部族的图腾神逐步发展成《穆天子传》中的天帝之女、姬周文化中的黄帝后妃嫫母、织女神话中的王母娘娘和东夷地区的太阳神等。虽然与西王母有关的神话在民族的迁徙和融合中有了不同的讲述,但从土家族傩公傩母的神话来看,西王母作为羌戎部族的虎图腾形象仍保留在了这一神话结构中。我们透过西王母故事的演变过程能看到崇虎信仰和其他部族信仰观念或隐或显的痕迹及其与文学的关系,而形成这一现象的原因就是不同民族文化系统的交融。“神话传说是不同原始部族信仰观念的构想,而民族的迁徙和融合又是这种观念的传播和普及。” [3] 西王母虎神话亦是典型例证。

唐宋元时期的虎故事上承六朝志怪传统,又表现出逐渐世俗化、日常化的变迁过程。这一时期的故事类型在稳定中不断衍生亚型,这些虎故事随历史现实和时代风气的变化而蕴含了不同的文化内质。僧道化虎故事是唐虎志怪小说的重要组成部分,这与佛教、道教的发展史关系密切,反映了当时宗教盛行的社会状况;官吏化虎故事的增加也从文学视角阐释出人与虎在政治层面的内在逻辑关系;化身型故事和义虎故事也出现了较多关涉孝亲爱人等道德层面的讲述和演绎。故事内容注重与儒家文化的共融,逐渐贴近民众的日常生活和现实处境,平民化倾向更加明显。

晚明陈继儒在《太平广记》“虎八卷”、《太平御览》“虎二卷”和《虎苑》基础上,将所见之虎故事、崇虎习俗、虎知识等专门辑录成册,编成《虎荟》一书。笔者将全书内容分为虎故事、虎趣类和博物类等三大类型,虎故事大类158条,其中图腾型15条,化身型63条,义虎型22条,人虎斗47条,虎伥11条。虎趣类99条,博物类113条,总计370条。从《虎荟》搜罗“逸籍”和“山林湖海故闻”的范围和收录的虎故事数量来看,这部书是研究中国虎故事的重要资料。它的出版问世也侧面反映出虎在中华民族传统文化中广泛的影响力。《虎荟》展示了中国虎故事分布和传承的基本情况与故事类型的演变轨迹。图腾型、化身型、义虎型、人虎斗和虎伥故事在中原地区和西南少数民族地区分布广泛,这与当地一些民族的崇虎信仰有关。随着历史和时代的变迁,受儒释道等文化的影响,加之人虎交集的生存现实,虎故事的内涵日益丰富。总体来说,《虎荟》的故事文本体现出中国多民族文化的差异性,以及不同民族文化彼此交流融合的痕迹。

综上所述,中国虎故事从先秦至明清,经历了形成期、发展期和繁荣期三个阶段,从整体发展轨迹来看,虎叙事深植于各民族的精神文化生活中。从历史维度观察虎文化叙事的共同体意识表述主要包含三个方面。

1.嵌入国家政权的伦理观念,即王权一统和秩序建构

虎是古代社会治理、权力等级和道德秩序的隐喻和象征。为了在国家机构中提升和加强权威性,用虎来象征权威的观念自先秦开始形成,如,先秦典籍中用“虎贲”形容或指代军中的勇猛之士,汉代官制中设有虎贲郎、虎贲中郎将等。特别是调动军队的凭信——虎符,更是成为王朝兵权的象征。虎形象逐渐从早期的图腾崇拜意识进而成为民众心中表达权威的意象。

德政能服虎、苛政致虎患,这是一套看似矛盾实则存在内在逻辑的复杂观念,人们将虎的生物性加以人格化,从而整合到社会法则和政治秩序之中。东汉时期相关记载颇多,《后汉书·儒林传上》载:“稍迁侍中、弘农太守。先是崤、黾驿道多虎灾,行旅不通。昆为政三年,仁化大行,虎皆负子渡河。帝闻而异之。二十二年,征代杜林为光禄勋。诏问昆曰:‘前在江陵,反风灭火,后守弘农,虎北度河,行何德政而致是事?昆对曰:‘偶然耳。左右皆笑其质讷。帝叹曰:‘此乃长者之言也。顾命书诸策。” [4]2550 在这段叙述中,“虎皆负子渡河”的原因在于刘昆担任弘农太守期间“仁化大行”,亦即光武帝所谓“德政”。可见,猛虎渡河在当时被视为良吏施行德政的结果。此外,《后汉书·循吏列传》载:童恢为不其县令,“民尝为虎所害,乃设槛捕之,生获二虎。恢闻而出,咒虎曰:‘天生万物,唯人为贵。虎狼当食六畜,而残暴于人。王法杀人者伤,伤人则论法。汝若是杀人者,当垂头服罪;自知非者,当号呼称冤。一虎低头闭目,状如震惧,即时杀之。其一视恢鸣吼,踊跃自奋,遂令放释。吏人为之歌颂。” [4]2482 相似的故事类型在后世的虎故事中也多有记载,如唐李亢《独异志》的种僮服虎,《明史·张昺传》张昺服虎等。

除德政能服虎外,苛政出现虎患成为虎与道德政治关系中的反面表现。《论衡》载:“变复之家谓乎食人者,功曹为奸所致也。其意以为功曹众吏之率,虎亦诸禽之雄也。功曹为奸,采渔于吏。故虎食人以象其意。夫虎食人,人亦有杀虎。谓虎食人,功曹受取于吏。如人食虎,吏受于功曹也。” [5]829 虎患之有无似乎成为衡量政治清平与否的重要指标,虎患是“天”对君主或官吏为政偏苛的警示。受这一观念的影响,魏晋六朝以来出现许多官吏化虎的故事,较早见于《搜神记·人化虎》里变虎的亭长,化虎作恶的可见《述异记·封邵》:“汉中有虎生角。道家云,虎千岁则牙蜕而角生。汉宣城郡守封邵,一日忽化为虎,食郡民。民呼曰‘封使君。因去不复来,故时人语曰‘无作封使君,生不治民死食民。” [6]7593 唐代《广异记》里的《松阳人》和《范端》深化了魏晋官吏化虎故事的内涵,直到清代《聊斋志异·梦狼》将封建官吏化虎的象征性表现得更为鲜明。《荀子·致士》云:“山林茂而禽兽归之,刑政平而百姓归之……山林险则鸟兽去之,国家失政则士民去之。” [7]221 山林如同国家政治,山林茂盛则猛虎归林,政治清明则民众安居城市,若虎离开领地进入人口稠密的城邑,则象征着酷吏苛政的出现。所有的社会成员以一种敬畏之心遵守具有神圣性的社会伦理秩序,这就最终达到了促进社会和谐、维持政治稳定、王朝统一的目的。

2.由推崇虎的阳刚尚勇品格而唤醒的抗争意识

对自然力的抗争换来氏族部落的生存、民众生活的安定以及社会环境的稳定。从古籍文献来看,历史上虎在我国的分布非常广泛。除海南尚未获得曾有虎的证据外,我国其他33个省(直辖市、自治区、特别行政区)都有虎的踪迹。《诗经·郑风》:“叔在薮,火烈具举。袒裼暴虎,献于公所。” [8]136 《战国策·楚策》记述:“楚王游于云梦,结驷千乘,旌旗蔽日,野火之起也若云蜺,兕虎嗥之声若雷霆。” [9]285 《三國志·吴书·张昭传》载:“权每田猎,常乘马射虎,虎常突前攀持马鞍……乃作射虎车,为方目,间不置盖,一人为御,自於中射之。时有逸群之兽,辄复犯车,而权每手击以为乐。” [10]1020 作为当时中国分布最广、数量最多而又最为凶猛的肉食类动物,虎是勇猛、强健、力量的象征。以虎为喻,形容军队和人勇猛如虎的描写很多。如《尚书·牧誓》中的“尚桓桓,如虎如貔,如熊如罴,于商郊” [11]288 ,《诗经·大雅·常武》中的“进厥虎臣,阚如虓虎” [9]586 等。大量的人虎斗故事是对人向上发展性的肯定,《广异记·勤自励》篇,“自励权避雨孔中,先有三虎子,自励并杀之。……顷之虎至,初大吼叫,然后倒身入孔,自励以剑挥之,虎腰中断。……寻而月明,后果一虎至,见其偶毙,吼叫愈甚,自尔复倒入,又为自励所杀,乃负妻还家。今尚无恙。” [12]171 勤自励从军归家,连杀五虎,故事里包含着对不畏虎、与虎斗这种英雄主义的肯定,是尚勇奋进精神观念的深入。《夷坚志·舒民杀四虎》既与《勤自励》有类似情节,又对《水浒传》第四十三回“黑旋风沂岭杀四虎”产生影响。《水浒传》是中国家喻户晓的文学经典,经过历史的积淀已经成为共享的中华文化资源。打虎英雄的故事从民间进入作家创作领域,以更多样的形式表达民众对阳刚、正义的赞赏和追求,将这种情感置于民族国家框 架内,体现出人们对中华民族传统文化精神的认同。斗虎伏虎故事虽侧面反映出古时人虎交集的现实处境,但我们更应注意从虎噬人到人利用计谋和智慧奋起反抗杀虎的叙述转向,这种叙事上的转变亦是民族抗争意识的情感表现,尚勇奋进是中华民族团结一致的重要精神标识。

3.族群虎图腾信仰与儒家文化的共融表达

儒家思想是中华优秀传统文化的代表和核心,是中华民族得以多元一体、生生不息的文化基因。它是文化传承过程中的纽带和载体,这个包含丰富文化思想的基因片段在虎叙事中与早期民族原始宗教观结合,让故事文本所承载的文化内涵在中华各民族民众中有了更广泛的表达和接受。化身型故事和义虎故事自唐宋始出现较多关涉孝亲爱人等道德层面的讲述和演绎。化身型虎故事最初与虎崇拜信仰有关,《山海经》中人与虎、虎与其他动物等都可以拼接组合、转化移植。神话的想象力与变形、变化的原始观念天然联系起来,如《淮南子·俶真训》中的人化虎:“昔公牛哀转病也,七日化为虎。” [13]45 到宋《夷坚志·李氏虎首》中,不孝会变虎,李氏因不孝翁姑被上天惩罚,头变成了虎首,痛苦死去;至清代《聊斋志异·向杲》则叙述了向杲死后化虎替兄报仇的故事,人化为虎,心中仍有孝悌之义,人情亦在虎身之中。人虎互变故事逐渐与伦理道德观念联系起来。义虎故事在这方面的表现更为突出。虎不噬重情之人,惩治不孝之人等情节大量出现。《夷坚志》中《章惠仲告虎》和《李姥告虎》两篇,一个是因章钟惠孝顺侍奉母亲,虎放其离去;一个是丧子的李姥为保护唯一的孙子,让虎吃掉自己,“不如食我,则儿犹可以生。”“虎闻言,瞑目弭耳,若惭悔然,疾走去。” [14]1580 李姥祖孙两人皆得免。《丰城孝妇》和《陈曾恶子》则分别记叙儿子不愿奉养七十老母,认为母亲“老病无用,徒累人”和陈念三不孝其父,“父不能堪”,两个不孝子最后都被老虎吃掉。这类故事在老虎身上赋予了人的特性,懂得同情、怜悯和惭愧,同时又表达了对人性弱点、人的多面性的认识,既展现出人世生活中美好的一面,又揭示了人伦中不顾亲情的丑恶一面。《聊斋志异·二班》的虎感殷元礼的救母之恩三年不忘,读来令人动容。虎文化叙事的内涵在传承演变中不断汲取中华民族传统美德的养分,注重伦理道德的价值表达,实现与儒家文化的共融,也是中华民族共同体意识的典范表述。

随着历史和时代的发展,虎不再只是一个自然物种,而是以其丰富的文化内涵上升为中华民族重要的文化符号之一,从先民氏族部落的虎图腾崇拜意识进一步凝聚成中国传统社会维护中央权威、促进社会稳定的政治权威及社会道德秩序的象征,并以其勇猛、强健的阳刚品格广泛扎根于中华各民族人民的日常生活中。中华民族传统文化思想以敬德保民、家国同构为根基,以凝铸共同体意识。而中华民族共同体意识的最终指向是对共同祖先的认同和尊崇,以及由国家一统与抗争意识带来的政治稳定、社会秩序安定及道德风尚良好的大同盛世,虎文化叙事正是对这一目标内涵的经典表述。

二、虎文化叙事中共同体意识呈现的现实向度

中国历史上早有采风传统,先秦时期专门设“采诗官”,负责搜集各地歌谣,以了解民情,制定和调整应对之策。孔子曾言“诗可以兴、可以观、可以群、可以怨” [15]185 ,以“观民风,知得失”,成为全国性民间文学搜集的一个重要目的,也是官方主导的采集民间文学的源头。由此可见,古已有之的民间采风本质上是一种社会治理策略,客观上推进了民间文学的搜集整理与艺术传承,积累了田野调查方法,为后世保留了珍贵的民间文学作品,也是《诗经》《乐府》等经典的文化成因。20世纪80年代早期由文化部、中国民间文艺家协会和国家民族宗教委员会联合开展的中国民间文艺志书十套集成采录活动,正是这一文化传统的延续。基于《中国民间故事集成》的权威性与代表性,论文以其所收录的虎故事作为当代虎叙事的代表性文本,从政区分布、族群传承和类型采录三个维度观照虎文化叙事的共同体意识。

1.虎故事在省级行政区的广泛分布拓展了虎文化传承空间

《中国民间故事集成》省卷本共有29个省、自治区、直辖市收录了338篇虎故事,分布地区广泛。其中,云南省卷、贵州省卷各收录27篇,青海省卷收录24篇,湖南省卷收录21篇,内蒙古自治区卷收录19篇,黑龙江省卷收录18篇,吉林省卷收录14篇,广东省卷、新疆维吾尔自治区卷各收录12篇,陕西省卷、山东省卷、河北省卷、甘肃省卷各收录10篇,北京市卷、湖北省卷、广西壮族自治区卷、西藏自治区卷各收录9篇,河南省卷、上海市卷、宁夏回族自治区卷各收录7篇,安徽省卷、江西省卷、辽宁省卷、福建省卷各收录6篇,山西省卷收录3篇,天津市卷收录2篇。如此广泛的虎故事区域分布,说明由虎故事的口头传承已经形成知识传承系统,以空间形态进入人们的日常生活,从而产生极其深远的价值影响与社会影响。

当然,由于《中国民间故事集成》收录各省、自治区、直辖市的民间故事采用了代表性选录原则,因此所列数量并非该地区实际传承传播的虎故事数量,只能说这一地区传承有虎故事,且这些虎故事形态具有代表性。选录数量较多的地区一定程度上可以反映出这一地区虎故事类型更为多样,传承力量比较活跃。

2.虎故事的族群传承维度是理解中华民族共同體意识传承的主体条件

中国虎故事具有多民族传承特征,呈现了中华民族共同体交往交流交融的生动形态。《中国民间故事集成》收录了38个民族的虎故事,其中,汉族的收录有193篇,苗族26篇,蒙古族19篇,回族9篇,壮族、彝族、哈萨克族、朝鲜族各6篇,鄂伦春族5篇,藏族、土族、撒拉族各4篇,侗族、毛南族、畲族、傈僳族、哈尼族、满族各3篇,白族、怒族、普米族、佤族、羌族、达斡尔族各2篇,土家族、布依族、纳西族、傣族、独龙族、拉祜族、景颇族、德昂族、维吾尔族、门巴族、瑶族、鄂温克族各1篇。上述统计只是说明《中国民间故事集成》省卷本收录原则下的一种状况,大体上呈现了中华民族共同体久远的虎文化传统和虎故事讲述习惯。

很多民族有着独特的虎信仰,因此,虎故事的多民族需要作进一步的文化分析。就崇虎民族而言,他们的虎故事多与民族起源、英雄人物和文化发明有关。而非崇虎民族的虎故事多寓言童话和生活故事,以人际伦理作为重要主题。又由于二者之间的虎故事流动与传播,这些虎故事的主体性传承特征也不能绝对化,往往是多种故事形态并存。据不完全统计,各民族在《中国民间故事集成》采录中讲述虎故事的多为男性,女性讲述者仅占13.3%。讲述者性别的较大差异侧面反映了虎故事与男性所强调的品格更为密切,这也是多民族虎故事讲述的共性特征。中华民族是大杂居、小聚居的历史生存格局,虎故事在38个民族中的流传与演变,客观上推动了虎故事的族群流动与文化传承。

3.虎故事的故事类型维度是理解虎文化叙事内在结构与共同体意识形成发展的关键 因素

从《中国民间故事集成》收录的虎故事来看,它是按广义故事来计算的,即,分为神话、传说和故事,学术史对于三者的关系讨论非常多。鉴于学术史的讨论的丰富性,就概念本身的创立而言,神话、传说和故事仍然可以带来新的学术思考,因此,我们还是选择从体裁的维度来展开整体研究。《中国民间故事集成》的神话体裁收录有18篇,其中,云南省卷收录10篇,西藏自治区卷收录有3篇,内蒙古自治区卷收录有2篇,浙江省卷、四川省卷、黑龙江省卷各收录1篇。虎神话占《中国民间故事集成》收录虎故事总数的5.3%,数量较少的原因大体有两方面,一是崇拜虎的民族不多,神话讲述自然较少;二是历史传承导致虎神话的传说化與故事化,神圣性色彩弱化了。传说体裁61篇,其中,北京市卷收录6篇,山东省卷、湖北省卷、云南省卷各收录4篇,湖南省卷、贵州省卷、江西省卷、吉林省卷、黑龙江省卷各收录3篇,浙江省卷、陕西省卷、安徽省卷、内蒙古自治区卷、河北省卷、甘肃省卷各收录2篇,山西省卷、河南省卷、上海市卷、天津市卷、青海省卷、江苏省卷各收录1篇。虎传说占《中国民间故事集成》收录虎故事总数的18%,数量较多,一定程度上反映了虎传说在不同民族中的深刻影响,虎形象受到人们关注,日常生活中形成了虎与人的密切关联。民间故事体裁259篇,其中,贵州省卷收录24篇,青海省卷收录21篇,湖南省卷收录18篇,四川省卷收录16篇,内蒙古自治区卷收录15篇,黑龙江省卷收录14篇,云南省卷13篇,广东省卷、吉林省卷各收录11篇,广西壮族自治区卷9篇,陕西省卷、河北省卷、甘肃省卷各收录8篇,山东省卷、上海市卷、河南省卷、辽宁省卷、西藏自治区卷、福建省卷各收录6篇,湖北省卷收录5篇,北京市卷、江西省卷、江苏省卷各收录3篇,山西省卷收录2篇,天津市卷收录1篇。狭义的虎故事占《中国民间故事集成》收录虎故事总数的76.6%,占比达四分之三以上的虎故事这一现象,是对虎故事在生活故事类型、童话故事类型、笑话和寓言等形态中的丰富性反映,充分说明了中国人对虎形象的熟悉与关注,虎故事已成为人们表达情感、建构秩序、塑造价值以及娱乐游戏的重要内容。

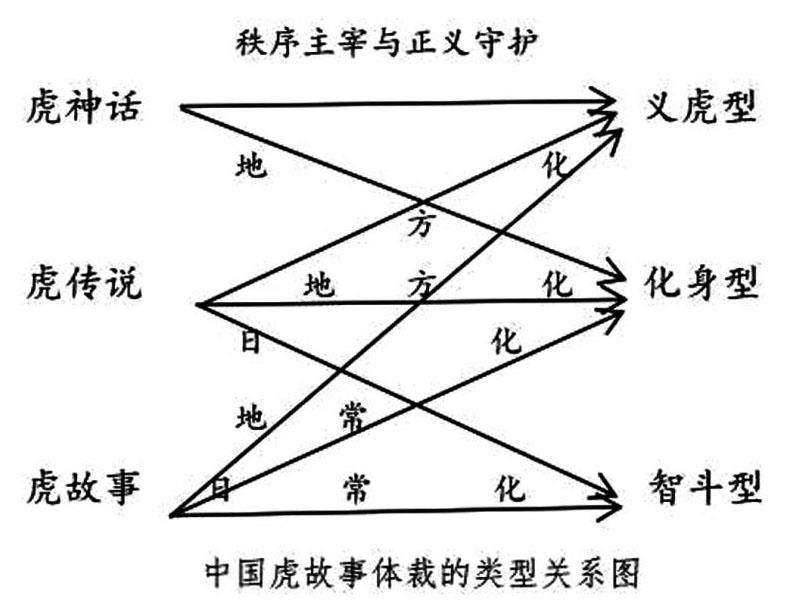

我们以大故事为视角,以“秩序”“正义”“地方化”“日常化”为逻辑关系,这三类虎故事可以形成“虎神话-虎传说-虎故事”的故事类型关系(见图)。神话、传说、故事的形态概念与虎故事的具体类型之间构成了逻辑关系,这些逻辑关系主要是“秩序”“正义”“地方化”“日常化”,神话形态由虎神话转化为义虎型故事时,依据的是“秩序”“正义”逻辑力量,而其向化身型故事的转化则主要是地方化逻辑力量。同时,虎传说也是由地方化而向义虎型、化身型虎故事转化;虎故事向义虎型、化身型故事的转化主要是日常化逻辑,而绝大多数的智斗型虎故事的形成多由狭义虎故事转化而来,少部分由虎传说经由日常化逻辑而转化。这四种逻辑关系其实也是虎故事分类的基本依据,全面反映了虎故事对于中国人日常生活的深刻影响。

虎故事成为活态的口头艺术材料,生机勃发地传承在人们口耳之间,体现出浓郁的人民情感和基层社会的想象力、创造力,成为当代人在当代生活中表达当代情感与价值观的当代故事资源。338篇生动感人的虎故事,是中国人民世代流传的口头语言艺术作品,以其多样化的叙事形态表征着传统生活经验及其生活世界,深刻反映着虎文化对中华民族精神品格和观念信仰的影响。作为传承性文本,中国虎故事的历史意蕴在当代进行着层累性表达。被当代人讲述,却是历史地流淌着某个传统的记忆与生活。强调中国虎故事的当代性并不意味着其产生于当代,而是指当代采录与当代传承,突出了虎故事的延续力量和建构传统的整体感。在此,我们理解中国虎故事当代文本是面向历史的意义生成过程,从一个一个的缓缓而去的时代中不断累积,又朝着一个一个缓缓而来的时代不断叠加,这种生生不息的以当代为连接点的层累性表达,既是立足文化传统的日常生活叙事,也是顺应当代实践的历史叙事与未来叙事。强调当代采录与当代传承,自然不能绝对否定中国虎故事的当代创作,既然是当代人在重新讲述,那就一定会有着这个时代的生活感受与情绪色彩,因此,某些新的元素和新的语境成为推动中国虎故事变异的关键力量,为中国虎故事当代文本注入了当代精神,也使中华民族共同体意识的呈现兼具了历史的延续性与现实的发展性。

三、虎文化叙事对中华民族共同体意识凝铸的当代意义

2019年习近平总书记在敦煌莫高窟考察时,特别强调“中华民族共同体意识”的重大价值。他要求在研究和弘扬敦煌文化时,“要揭示蕴含其中的中华民族的文化精神、文化胸怀,不断坚定文化自信”。基于此,笔者以中国虎文化叙事为具体实践对象,讨论其对铸牢中华民族共同体意识研究而言的当代意义,主要体现在三个方面:巩固集体记忆、共铸民族品格和强化国家认同。

集体记忆在社会现实中体现为社会成员的思想意识、价值观念和行为规范等。它的产生主体是作为共同体的民族。法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫提出,集体记忆是“一个特定社会群体之成员共享往事的过程和结果”。 [16]68 王明珂认为:“记忆是一种集体行为,公众能够从社会中得到记忆;社会群体有对应的集体记忆,借集体记忆维护群体的延续。” [17]3 麻国庆指出:“个体记忆、集体记忆与区域共同记忆、国家共同记忆在个体、群体、民族、国家之间的碰撞与交流,形成了民族意识、区域意识、国家意识的交互影响的复杂关系。” [18] 中华各民族人民在长期共同的生产生活中铸牢中华民族共同体意识,这个过程也是集体记忆的产生过程。集体记忆可以通过符号象征加以体现,以虎文化叙事来说,虎作为中华多民族传统文化的符号,被视为族群所共有的认知及价值取向,虎叙事的传承发展见证着民族的起源与华夏政权的形成,从古羌戎部族的虎崇拜到现代羌戎遗裔各族的虎祖信仰,从同属羌戎的黄帝、炎帝氏族, ① 到虎图腾祭祀在周时进入国家礼仪,并成为国家重大祭祀之一, [19] 虎这一符号记忆凝聚着民族的共同感情和文化传统。虎的叙事承载着中华各民族对人类起源、民族文化及社会历史现实的集体记忆。例如,虎神话中同源共祖类神话的讲述就是关涉不同民族对族群间经历并拥有共同历史及经验的记忆,这种多元一体集体记忆的巩固加强了对彼此的理解和包容,传达出强烈的情感共鸣和民族文化认同。

民族品格的锻造需要共同经历漫长历史的积淀和文化精神的形塑,中华民族的品格既源于中国优秀的传统文化和精神,又是与新时代相适应的。民族品格、价值观念、审美趣味等是中国文化结构最为稳定的部分,是一个民族共同体能够长久传承不衰的重要保证。进取、无畏和勇于担当的优良品格在维护国家统一和民族团结等方面发挥着重要作用。虎文化叙事中由虎的生物性延伸出的坚韧无畏、尚勇奋进精神 不仅激励着古代中国人乐观积极面对生存挑战和生活困境,还鼓舞着近现代的华夏各民族在国家民族面临危亡的关键时刻团结一心,共敌外侮,对于当代的中国人民,虎叙事所呈现的民族品格更是铸牢中华民族共同体意识的核心力量,将进一步增强中华民族的凝聚力和向心力。

国家认同以政治认同为核心,与民众对中国历史文化的理解和认同有密切关系,具有鲜明的时代性和延续性。费孝通先生认为,“中华民族作为一个自觉的民族实体,是在近代百年来中国和西方列强对抗中出现的,但作为一个自在的民族实体,则是几千年的历史过程中形成的。” [20]17 中国古代国家认同是指对具体王朝及其君主的政治认同,以及对超越具体王朝和君主的“中国”历史共同体的认同,王朝认同是中国古代国家认同的核心。 [21]187-206 中国古代国家认同蕴含着中华民族共同体意识的历史文化基因,包含忠君爱国意识和“大一统”的国家观念。数千年来,“大一统”思想始终是中华民族高于一切的政治理念,根植于中华各民族的心灵深处。中国历史上无论是汉族建立的王朝还是少数民族建立的王朝,均以建立及维护大一统国家 为主要目标,在追求国家统一的过程中,各民族逐渐形成政治、文化、疆域的命运共同体意识。虎的道德政治叙事中,王权一统和秩序建构的表述深入到所有社会成员的内心世界,人们遵守具有神圣性的社会伦理秩序,这就能够达到社会和谐、国家稳定、百姓安居乐业的目的。

四、结语

中华民族共同体意识孕育于中华民族五千年文明的历史演进过程中,具有深厚的历史基础和文化底蕴。虎叙事亦是由民族共同体在历史实践中创造和传承的,透过对中国虎故事历史维度和现实向度的发展轨迹及精神文化内质的分析,可以从微观视角观察中华民族共同体意识的孕育状态和文化逻辑,以王权一统和秩序建构、抗争意识及与儒家文化的共融铸牢中华民族共同体意识这一最终目标指向的经典表述;也用历史和发展的眼光对当代虎文化叙事的政区分布、族群传承和类型采录三个维度进行分析,以思考其中共同体意识呈现的当代特征。中华民族共同体意识研究的价值和意义,是在巩固集体记忆和共铸民族品格的基础上强化国家认同。中华民族共同体意识的精神力量将不断增强各民族价值观念的同一性和共同性,以推动中华民族的伟大复兴。

注释:

①范文澜认为“炎帝姓姜……姜姓是西戎的一支,出自西北方,……逐步在中部地区定居下来。”参见范文澜.中国通史简编[M].北京:人民出版社,1965:89-90,91-92.《国语·晋语四》载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。”参见陈桐生译注.国语[M].北京:中华书局,2013:392.

参考文献:

[1]沈桂萍.培育中华民族共同体意识构建国家认同的文化纽带[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2015(03):1-6.

[2]山海经[M].方韬,译注.北京:中华书局,2016.

[3]曹振峰.中国民艺与中国虎文化(下)[J].民间文学论坛,1990(04):65.

[4](宋)范晔.后汉书[M].(唐)李贤,等注.北京:中华书局,1965.

[5]王充.论衡[M]//程荣辑.汉魏丛书.吉林:吉林大学出版社,1992.

[6](宋)李昉,等.太平广记[M].北京:中华书局,2021.

[7]荀子[M].方勇,李波,译注.北京:中华书局,2015.

[8]诗经译注[M].程俊英,译注.上海:上海古籍出版社,2016.

[9](汉)刘向集,录.战国策(上)[M].(南宋)姚宏,鲍彪,等注.上海:上海古籍出版社,2015.

[10](晋)陈寿.三国志(下)[M].(宋)裴松之,注.北京:中华书局,2011.

[11](清)孙星衍.尚书今古文注疏[M].陈抗,盛冬铃,点校.北京:中华书局,1986.

[12](唐)唐临,戴孚,方诗铭,辑校.冥报记 广异记[M].北京:中华书局,1992.

[13](汉)刘安.淮南子译注(上)[M].陈广忠,译注.上海:上海古籍出版社,2017.

[14](宋)洪迈.夷坚志[M].何卓,点校.北京:中华书局,1981.

[15]论语译注[M].杨伯峻,译注.北京:中华书局,1980.

[16][法]莫里斯·哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002.

[17]王明珂.华夏边缘[M].上海:上海人民出版社,1997.

[18]麻国庆.公共记忆与中华民族共同体认同[J].西北民族研究,2022(1).

[19]柏贵喜.傩义新诠——傩为虎的文化人类学构说[J].民间文学论坛,1993(04):11.

[20]费孝通.中华民族多元一体格局[M].北京:中央民族大学出版社,1999.

[21]姚大力.中国历史上的民族关系與国家认同[M]//刘东.中国学术(第12辑).北京:商务印书馆,2002.

收稿日期:2023-05-13 责任编辑:贾海霞