头花蓼化学成分、药理作用和临床应用研究进展及其潜在质量标志物(Q-Marker)预测分析

2023-05-20曾宪法杨小英唐依莲

曾宪法,刘 畅,杨小英,唐依莲,张 晨,蒲 翔

头花蓼化学成分、药理作用和临床应用研究进展及其潜在质量标志物(Q-Marker)预测分析

曾宪法,刘 畅,杨小英,唐依莲,张 晨,蒲 翔*

贵州中医药大学,贵州 贵阳 550025

头花蓼为贵州特色苗药,是对泌尿系感染有独特疗效的苗药单方制剂原料药材,目前临床应用较为广泛,但《中国药典》中却无头花蓼指标性成分记载,系统阐释其“成分-质量-功效”之间的关系无标准依据。近年来,研究学者对头花蓼研究逐渐深入,其新的化学成分及药理活性相关研究也在不断更新。在对头花蓼主要化学成分、药理作用、临床应用和目前质量控制现状总结的基础上,基于理解质量标志物(quality marker,Q-Marker)新概念,从植物亲缘关系、化学成分有效性、不同产地、采收期、加工方法、化学成分可测性、传统药性、不同入药部位等方面预测分析头花蓼的Q-Marker,可将槲皮素、槲皮苷、没食子酸、原儿茶酸作为头花蓼潜在Q-Marker的选择对象,为头花蓼质量评价体系建立提供参考依据。

头花蓼;质量标志物;黄酮类;酚酸类;槲皮素;槲皮苷;没食子酸;原儿茶酸

贵州特色苗药头花蓼Buch.-Ham. ex D. Don隶属于蓼科(Polygonaceae)蓼属L. 植物,其药用部位为干燥全草或地上部分,是我国民间常用草药,主要用于清热利湿、解毒止痛、利尿通淋、活血散瘀,治疗膀胱炎、盆腔炎、肾盂肾炎、尿路结石、风湿痛、跌打损伤等症[1]。目前头花蓼在药品领域的开发应用十分广泛,是四季草颗粒、热淋清颗粒等苗药制剂主要原料药,并且在2020年其单方制剂热淋清颗粒被贵州省中医药管理局推荐为贵州省治疗新型冠状病毒感染性肺炎的临床用药。头花蓼国内外分布广泛,国内主要分布于贵州、云南、广西、四川、西藏等地[2],尤其在贵州,该药材资源丰富,是贵州重点发展的“六大苗药”及“七大中药产业链”之一。头花蓼用药历史悠久,清朝《贵州通志》《平远州志》中记载头花蓼,“各地多产,花赤,叶圆而紫,味微苦而涩,仲苗好采药用之”;最初其苗药名为“梭洞学”[3]。1963年《广西中药志》第二册始载药材头花蓼将头花蓼称为石莽草,并明确写明其味苦辛,性平,无毒,能够解毒消炎;1977年《中药大辞典》中记录头花蓼主要用于治疗尿路结石、肾炎、痢疾等疾病[4];此外《云南中草药》《彝医植物药(续集)》《中国常用中草药彩色图谱》等较多文献著作均对其用药存在记载;头花蓼自《广西中药志》中并明确其功效至今仅有50多年历史,对其品质的认识评价还较为薄弱。目前,《中国药典》2020年版中无头花蓼指标性成分记载,系统阐释其“成分-质量-功效”之间的关系缺少标准依据。构建传统功效和临床疗效关联的质量评价体系,是头花蓼产业发展和用药安全的重要问题。目前,随着头花蓼研究的逐渐深入,其化学成分和药理作用研究取得了较大进展,已从头花蓼中分离得到黄酮、酚酸、木脂素、烷基糖苷、挥发性成分、有机酸、醇、酯、三萜等成分,药理作用方面具有调节血脂、抗菌、抗炎、抗氧化、降糖、解热镇痛等功效[3]。如今已有部分研究人员对头花蓼化学成分、药理活性、分析方法、黄酮类化合物提取工艺、质量控制等进行了综述[1-3, 5-9],但未见从质量标志物(quality marker,Q-Marker)角度系统阐释头花蓼质量评价问题的相关研究,限制了对头花蓼科学品质评价体系的建立。本文在对头花蓼主要化学成分、药理作用、临床应用和目前质量控制现状总结的基础上,基于理解Q-Marker新概念,从植物亲缘关系、化学成分有效性、不同产地、采收期、加工方法、化学成分可测性、传统药性、不同入药部位等方面预测分析头花蓼的Q-Marker,为头花蓼科学质量评价体系建立提供参考依据。

1 化学成分

头花蓼中化学成分多样,目前研究已从头花蓼中分离得到的化合物主要包括黄酮、酚酸、木脂素、烷基糖苷、挥发性成分、有机酸、醇、酯、三萜等类化学成分,其中黄酮类和酚酸类为其主要成分。

1.1 黄酮类

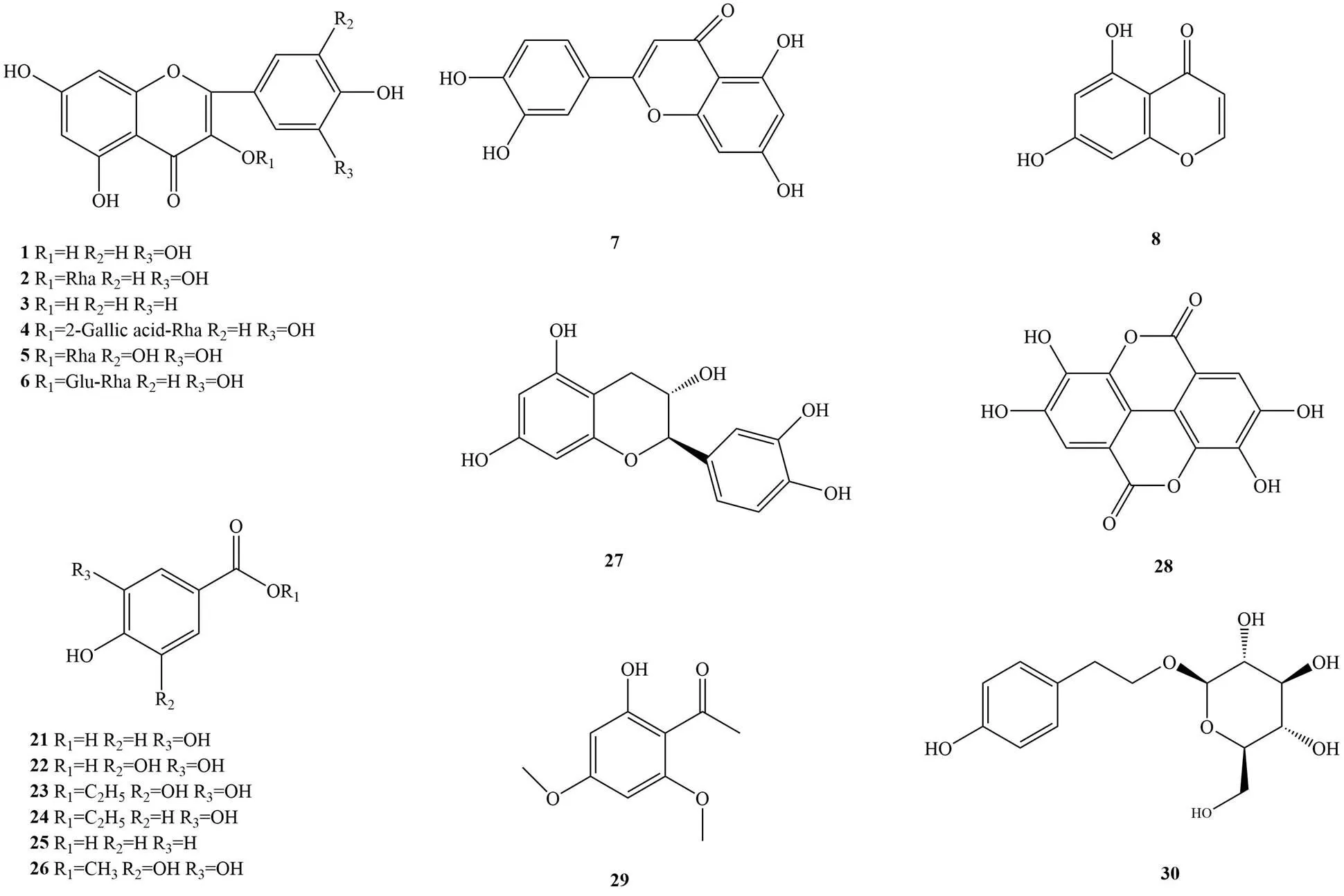

黄酮类化合物具有广泛的生物学活性,是一类重要化学成分,其广泛存在于自然界,多存在于高等植物及蕨类植物中,从水果、蔬菜到中药中都有发现,一直是药物研发的热点领域,黄酮类化合物绝大部分是含羟基的黄酮衍生物,或是黄酮母核上具有甲氧基或其他取代基[10]。黄酮类化合物结构多样,其基本骨架为C6-C3-C6,现代医药研究中黄酮类化合物应用广泛,头花蓼中黄酮类化合物主要用于抗炎、抗氧化和抗菌,其主要黄酮类成分包括槲皮素、槲皮苷、杨梅苷、芦丁、山柰酚、木犀草素等,各化合物信息来源及部分结构图见表1和图1[11–18]。

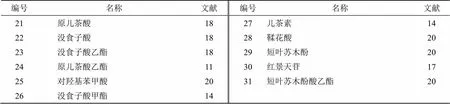

表1 头花蓼中主要黄酮类化合物

1.2 酚酸类

酚酸类化合物在植物中广泛分布,其基本结构是酚羟基取代的芳香羧酸,具有化感作用的酚酸类物质主要是苯甲酸为母核的C6-C1型酚酸和以苯丙烯酸为母核的C6-C3型酚酸[19];因酚酸类化合物具有抗炎、抗氧化、调血脂等作用,在现代的各行各业中应用广泛,特别是在医药领域。以头花蓼为原料药的热淋清颗粒便以酚酸类化合物没食子酸作为其质量标准;此外,头花蓼中主要酚酸类成分还包括原儿茶酸、儿茶素、对羟基苯甲酸、短叶苏木酚等11个化合物[11, 14, 17-18, 20],各化合物来源信息及部分结构图见表2和图1。

表2 头花蓼中主要酚酸类化合物

图1 头花蓼中部分黄酮类和酚酸类化合物结构式

1.3 有机酸、醇、酯类

有机酸通常指一些含有羧基的酸性有机化合物在生物中普遍存在,具有很强的抗菌、杀菌作用;醇类化合物其官能团为羟基(-OH),常存在于植物香精油中,生活中常见的醇有乙醇以及实验常用的乙二醇、甲醇、苯甲醇等;酯作为酸和醇的产物,其密度比水小且一般不溶于水,常用于多种有机化合物的溶剂。头花蓼中主要有机酸、醇、酯类成分包含香草酸、亚油酸、植醇、龙胆酸、琥珀酸等17个化合物[11, 14, 16, 20-22],各化合物信息见表3。

1.4 木脂素类

木脂素是一类天然化合物,广泛存在于植物中,如芝麻、小麦、燕麦、大麦、大豆、西兰花和草莓等植物中均含有木脂素类化合物,有些属于植物雌激素、且具有抗氧化的作用,可能对乳腺癌、结肠癌等疾病具有一定的防治作用。木脂素类在头花蓼中作为除黄酮类和酚酸类的另一大类成分,其主要包含异落叶松脂素、裸柄吊钟花脂苷(nudiposide)、五味子苷等14个化合物[14, 17, 23-24],各化合物信息见表4。

表3 头花蓼中主要有机酸、醇、酯类化合物

表4 头花蓼中主要木脂素类化合物

1.5 挥发性成分

头花蓼中含多种挥发性成分,主要存在于其根、茎、叶、花部位中,包括1-辛烯-3-醇、2-己烯醛、γ-古芸烯、2-庚烯醛、壬醛、长叶冰片、蓝桉醇等7个主要化学成分[25]。

1.6 三萜类

三萜类化合物是一类多数具有30个碳原子,基本碳架由6个异戊二烯单位组成的化合物,具有抗肿瘤、降血压、降血糖等生物活性。齐墩果酸、熊果酸、(24)-环阿尔廷-25-烯-3β,24-二醇、24-亚甲基环阿尔廷醇为头花蓼中主要三萜类成分[20-21]。

1.7 烷基糖苷类

烷基糖苷类化合物指在复杂糖苷化合物中糖单元大于等于2的糖苷,因其表面张力低、去污性好的特点常用作洗涤剂、食品乳化剂、防腐剂等。头花蓼中主要含1--丁基-β--吡喃葡萄糖苷、1--丁基-α--呋喃葡萄糖苷、1--丁基-β--呋喃葡萄糖苷、2--丁基-β--吡喃果糖苷、3--丁基-β--吡喃果糖苷、2--丁基-α--呋喃果糖苷、2--丁基-β--呋喃果糖苷等7个烷基糖苷类化合物[26]。

1.8 其他成分

头花蓼中除上述成分之外,还包括部分其他成分如常用作泻药的大黄素、广泛应用到医药行业中的β-胡萝卜苷、β-谷甾醇、1,5,7-三羟基-3-甲基蒽、FR429、大黄素、酒渣碱、davidiin 7个化合物[11,20-22,27-28]。

2 药理作用

2.1 抗氧化

氧化应激易招致脂质膜的过氧化,从而破坏膜完整性和导致细胞死亡,引起动脉粥样硬化、脑卒中、糖尿病、阿尔茨海默病和癌症等重大疾病。研究表明头花蓼提取物中黄酮类和酚酸类化合物是其抗氧化活性的主要成分[12]。刘志军等[16]利用聚酰胺、Sephadex LH-20和硅胶柱色谱对头花蓼全草中化学成分进行分离纯化得到10个化合物,分别为黄酮类和酚酸类化合物;采用产生活性氧自由基化学发生光体系的邻菲罗啉-Cu2+-抗坏血酸-H2O2、H2O2-鲁米诺-碳酸缓冲液体系(pH 9.5)和邻苯三酚-鲁米诺-碳酸缓冲液(pH 10.2),检测了没食子酸、原儿茶酸、没食子酸乙酯、山柰酚、槲皮素、槲皮苷6个单体成分清除3种氧自由基O2−、OH、H2O2的能力。结果表明2类物质均具有清除这3种活性氧自由基的作用,但在清除能力上存在部分差异,如槲皮苷和山柰酚清除H2O2能力强于其他成分,6个化合物均具有邻二酚羟基结构,其抗氧化活性与化合物邻二酚羟基结构息息相关,邻二酚羟基结构可能是影响其抗氧化活性的重要因素。闫杏莲等[29]采用石油醚、甲醇、醋酸乙酯3种不同溶剂提取头花蓼,用清除[(2,2'-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6- sulfonic acid) diammonium salt,ABTS]自由基、清除(1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl,DPPH)自由基和铁离子还原/抗氧化能力测定法对头花蓼抗氧化活性进行测定,并与6-羟基-2,5,7,8-四甲基苯并二氢吡喃-2-羧酸及阳性对照二丁基羟基甲苯(2,6-ditert-butyl-4-methylphenol,BHT)和丁基羟基茴香醚(butylated hydroxyanisole,BHA)进行比较,其中甲醇提取物在清除自由基及还原Fe3+能力方面最强,总抗氧化能力也远超BHT;结果表明头花蓼的抗氧化作用强弱程度与提取溶剂相关,增高提取溶剂极性,其抗氧化能力随之增强。云成悦等[30]同样也采用石油醚、三氯甲烷、醋酸乙酯、正丁醇、水不同极性溶剂提取头花蓼并对其抗氧化能力进行测定,其中醋酸乙酯萃取物的抗氧化能力最强,水萃取物最弱,研究结果与闫杏莲等[29]结论相一致,头花蓼其抗氧化作用强弱程度与提取溶剂有关,提取溶剂极性是影响其抗氧化能力的重要因素。龚金炎等[31]采用乙醇沉淀法对头花蓼水提物抗氧化活性的影响进行研究,通过测定ABTS和DPPH自由基的清除能力,得出醇沉对头花蓼水提物抗氧化活性有较大程度的提高。综上,目前已有研究表明头花蓼抗氧化活性与提取溶剂极性(提取出的化合物极性不同)、化合物邻二酚羟基结构相关,醇沉淀法等对其抗氧化作用具有较好的促进作用。但在头花蓼单体成分抗氧化作用研究方面有待进一步探索。

2.2 抗炎

炎症涉及到许多复杂疾病和机体紊乱,其中包括自身免疫性疾病、代谢综合征、神经退行性疾病、癌症和心血管疾病等。研究表明,头花蓼提取物具有抗炎活性,目前已有研究中其主要机制为通过影响核因子-κB(nuclear factor-κB,NF-κB)通路抑制炎症因子释放、调节、B淋巴细胞瘤-2(B-cell lymphoma-2,Bcl-2)和(Bcl-2 assaciated xprotein,)基因的水平以及影响(inhibitor kappa B alpha,IκBα)、NF-κB p65、p38MAPK和ERK1/2的磷酸化,以及NF-κB p65和p-p38MAPK的核转位发挥抗炎作用。如徐丹[32]以血清药理学和血清药物化学为方法,通过脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)诱导小鼠单核巨噬细胞RAW264.7建立炎症损伤模型,根据NO、肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor-alpha,TNF-α)释放量对头花蓼水提醇沉提取物含药血清(PCAWES)、水提醇沉沉淀物含药血清(PCAPWES)、水提取物含药血清(PCWES)的抗炎活性进行评价,其中各含药血清均能够不同程度地抑制炎症因子的释放。其中,药效最强的为PCAWES组,对NO和TNF-α抑制率也显著优于其他组,其作用机制为抑制炎症因子NO、TNF-α和白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)的释放,降低iNOS、和mRNA的水平和p-IκBα蛋白在炎症信号NF-κB通路中的表达,而对丝裂原活化蛋白激酶(mitogen-activated protein kinases,MAPKs)通路中p-p38的蛋白表达无显著影响,但血清中与抗炎药效相关的成分主要是部分内源性分子,头花蓼中具体抗炎作用成分有待进一步挖掘。Zhang等[33]通过对头花蓼中槲皮素对幽门螺杆菌感染相关的胃炎症的影响进行了研究,采用幽门螺杆菌感染小鼠模型,将实验小鼠分为3组,对照组(健康小鼠,CG)、模型组(幽门螺杆菌感染小鼠,MG)、槲皮素组(槲皮素治疗幽门螺杆菌感染小鼠,QG),其中经槲皮素治疗后的QG组降低了p38MAPK和Bax的水平,并增加了(B-cell lymphoma-2,Bcl-2)的水平(<0.05),调节胃细胞增殖和凋亡的平衡以防止胃炎。结果表明头花蓼中槲皮素可以通过调节p38MAPK、Bcl-2和Bax基因的水平来防止与幽门螺杆菌感染相关的胃炎症和凋亡。与此同时,Song等[34]通过网络药理学方法研究预测头花蓼对幽门螺杆菌相关性胃炎(helicobacter pylori-related gastritis,HAG)的影响机制,头花蓼主要通过影响IκBα、NF-κB p65、p38MAPK和ERK1/2的磷酸化以及NF-κB p65和p-p38MAPK的核转位发挥作用,并通过体内和体外实验成功验证,表明头花蓼可能作用于具有多个靶点和通路的HAG,并在HAG治疗过程中发挥关键作用。

2.3 抗菌

头花蓼具有广泛的抗菌活性,对金黄色葡萄球菌、幽门螺杆菌(Hp)、大肠杆菌、淋球菌、肺炎克雷伯菌和奇异变形杆菌等多种细菌和真菌的生长均具有抑制和杀灭作用。Liao等[35]通过对头花蓼提取物及其组分进行抗菌试验,结果表明头花蓼中的鞣质和黄酮两类化合物对大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌等生长均有较好的抑制和杀灭作用。云成悦等[36]研究发现头花蓼有较好的抗菌活性,在质量浓度为20 mg/mL时,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌均有较好的抑制作用。部分研究学者也通过实验对头花蓼中单体抗菌成分进行研究。张丽艳等[37]采用药敏纸片法对头花蓼提取物中具抗淋球菌作用的有效部位进行研究,结果表明其三没食子酰基葡萄糖成分可能为抗淋球菌的物质基础。刘瑜新等[38]采用纸片扩散法与微量肉汤稀释法发现头花蓼提取物中除没食子酸外还存在其他抗菌成分。目前部分学者逐渐针对头花蓼抗菌机制方面进行探讨,张姝等[39]首次对头花蓼抗Hp机制进行实验探讨,应用双向凝胶电泳技术和时间停留PCR技术检测头花蓼对Hp蛋白及基因表达水平的影响,其中实验组与对照组相比,、和基因表达水平均下调,下调倍数分别为1.52、2.94、3.65倍,结果表明头花蓼作用于Hp的抗菌机制为通过影响Hp的抗氧化系统而减弱其在体外的生存能力,从而起到抗Hp的功效,该途径很有可能是头花蓼减小Hp致病性的一个重要药物作用靶点。

2.4 降血糖

目前已有研究表明头花蓼中木脂素和黄酮类化合物为头花蓼降糖作用的物质基础,其作用机制与头花蓼调节过氧化物增殖激活受体(peroxisome proliferator-activated receptor-alpha,PPAR-α)、葡萄糖转运蛋白4(glucose transporter type 4,GLUT4)、腺苷酸活化蛋白激酶(5-AMP activated protein kinase,AMPK)基因表达有关。

童南森等[40]利用人源肝癌HepG2细胞实验对头花蓼降糖作用机制进行研究,其中头花蓼提取物能显著促进HepG2细胞对上清中葡萄糖的吸收,能上调、基因表达,并且对α-葡萄糖苷酶有抑制活性。同时李雅雅等[41]根据头花蓼提取物前期降糖药学研究,对其降糖机制进行体外和体内研究,分别以HepG2细胞、2型糖尿病自发模型db/db小鼠为研究对象,体外研究结果表明头花蓼提取物给药组显著促进HepG2细胞对上清葡萄糖的吸收,且对、基因表达显著上调,体内研究结果表明可降低db/db小鼠的体质量、血糖值、糖耐量,同时上调肝脏中、基因表达,最后进行主要物质基础研究得出头花蓼的物质基础可能为杨梅苷、山柰酚、槲皮素,并通过对α-糖苷酶抑制达到降糖效果。此外,头花蓼中的木脂素类成分(+)异落叶松脂醇、(−)-南烛木树脂酚- 2a--[6--(4-羟基-3,5-二甲氧基)-苯甲酰基]-β--葡萄糖苷和(+)-5′-甲氧基异落叶松脂素-9--β--吡喃木糖苷也明确具有较好的降糖活性[23],以及在头花蓼对2型糖尿病肥胖模型db/db小鼠的糖尿病相关指标影响研究中,明确头花蓼可改善db/db小鼠的胰岛抵抗状态,上调肝脏中、基因表达以促进肝脏组织对葡萄糖的摄取[42]。

2.5 解热镇痛

头花蓼具有明显的解热镇痛作用。通过对头花蓼水提物对家兔正常体温和发热体温进行实验研究得出其能够降低静注伤寒、副伤寒杆菌所引起的发热以及对头花蓼醇提物和水提物进行小鼠镇痛实验时,发现其醇提物和水提物都能产生显著的镇痛作用[43-44]。

2.6 调血脂

头花蓼调血脂作用机制主要体现为其对人磷脂酰肌醇三羟基激酶(Human Phosphoinositide-3 kinase,PI3K)/蛋白激酶B(protein kinase B,Akt)/NF-κB信号通道的影响,已有研究表明头花蓼中黄酮类化合物可改善高脂模型和动脉粥样硬化模型大鼠的血脂水平并对其肝脏具有保护作用,对动脉粥样硬化模型大鼠的血脂、炎性因子水平、血液黏度、红细胞比容、血管活性因子水平大鼠主动脉中PI3K-p110、PI3K-p85、Akt和NF-κB-p65水平均具有一定降低作用[45]。

2.7 抗癌作用

目前已有研究表明头花蓼提取物及有效成分Davidin在抑制肝癌细胞增殖方面疗效显著,如Hooper和Neish等[46-47]对头花蓼抗癌作用进行研究中发现头花蓼的乙醇提取物和davidin等成分对肝癌细胞的增殖具有一定的抑制作用;何驰宇等[48]从头花蓼提取物中分离得到的FR429化合物能够抑制肝癌细胞,因此推测头花蓼提取物可能具有抗癌活性。

3 临床应用

3.1 头花蓼在民族民间的应用

头花蓼作为贵州特色苗药,苗药名为“Dlob dongd xok”,为苗族及民间常用中草药,用药历史悠久,民族民间医药类书籍对其记载其常用于治疗泌尿系感染、尿路结石、跌打损伤、肾盂肾炎、痢疾、血尿、膀胱炎、风湿病、尿布疹、黄水疮、烂疮、蛔虫病等疾病。如《贵州省中药材、民族药材质量标准》中描述其味苦、辛、性凉。归肾、膀胱经。用于治疗痢疾、膀胱炎、肾盂肾炎、前列腺炎、尿路结石、盆腔炎、风湿痛、跌扑损伤、疮疡湿疹等疾病;《云南中草药》中描述其主要用于清热利尿、通淋;《广西中药志》中描述其用于祛风湿,散瘀止痛;《贵州苗族医药研究与开发》中描述其主要用于膀胱炎、肾炎、尿路结石、跌打损伤、利尿通淋等症。此外,头花蓼还常与部分中草药配伍以及单味药治疗各种疾病,其配伍及用法见表5。

表5 头花蓼在民族民间的临床应用

3.2 头花蓼的现代临床应用

20世纪70年代头花蓼药材制剂在贵州省开始研发,并于1977年上市了首个以头花蓼为原料药材的中药制剂“四季红片”。之后又在此基础上研发了泌感淋糖浆、泌感淋冲剂(热淋清颗粒前称)等,其中头花蓼单方制剂热淋清颗粒临床应用最为广泛,治疗尿路感染、肾盂肾炎、前列腺炎、泌尿系结石等疗效显著,并在2020年热淋清颗粒被贵州省中医药管理局推荐为贵州省治疗新型冠状病毒感染的临床用药。

3.2.1 治疗尿路感染 尿路感染为临床中常见的泌尿系疾病,主要表现为尿频、尿急、尿痛以及排尿具有灼烧感等症状,临床通常选择抗生素进行治疗,但效果不佳且容易复发;头花蓼在抗菌和抗炎方面疗效显著,部分已有研究中常采用头花蓼单方制剂热淋清颗粒联合左氧氟沙星治疗尿路感染,并取得了不错的疗效。如丛玉玺等[49]通过5年的时间收治540例尿路感染患者,分两组分别给予左氧氟沙星治疗、左氧氟沙星联合热淋清颗粒治疗,其中左氧氟沙星联合热淋清颗粒组有效率显著高于左氧氟沙星组,结果表明热淋清颗粒对于复杂性尿路感染治疗效果确切显著;任天然[50]对60例急性泌尿系统感染患者采用热淋清颗粒联合左氧氟沙星进行治疗,治疗组有效率90.00%显著高于单药组的60.00%,表明热淋清颗粒联合左氧氟沙星治疗尿路感染值得推广应用。郭立萍等[51]对180例女性尿路感染病人采用热淋清颗粒进行佐治,热淋清颗粒佐治组治愈率为94.4%,显著高于对照组。表明热淋清颗粒佐治尿路感染疗效显著、无明显不良反应,临床值得推广应用。此外,部分研究学者还对头花蓼单方制剂热淋清颗粒治疗尿路感染的临床效果和安全性进行评价,如蒲翔等[52]采用Rev Man软件进行Meta分析,检索相关文献389篇,分析结果表明,热淋清制剂联合抗生素对于尿路感染治疗的有效率显著高于单用抗生素。综上已有研究表明,头花蓼单方制剂热淋清颗粒在治疗尿路感染方面疗效显著,但具体作用机制方面还有待进一步研究。

3.2.2 治疗肾盂肾炎 肾盂肾炎是由细菌、病毒、真菌等引起的感染性炎症,其主要临床症状为腰痛、尿痛、尿频、尿急、高热、寒战等,极大地影响患者的生活质量[53]。近年来,临床采用热淋清颗粒联合左氧氟沙星治疗肾盂肾炎疗效显著。如王思喃等[54]对106例肾盂肾炎患者采用热淋清颗粒联合左氧氟沙星和单左氧氟沙星进行治疗,其中联合治疗组对改善机体炎症反应、加速疾病康复方面疗效显著。张志亮等[55]对108例肾盂肾炎患者采用热淋清颗粒辅助治疗,观察组在对照组治疗基础上接受热淋清颗粒治疗,观察组总有效率为96.30%,显著高于对照组。表明热淋清颗粒对肾盂肾炎具有显著疗效,并且还采用酶联免疫吸附法测定观察组和对照组血清IL-6和TNF-α水平,其中观察组治疗后血清IL-6和TNF-α水平显著低于对照组,表明热淋清颗粒对肾盂肾炎的治疗机制可能为抑制血清IL-6和TNF-α水平。李孟林等[56]通过制作大鼠细菌性肾盂肾炎模型,研究热淋清颗粒对感染性肾盂肾炎大鼠模型的影响,通过观察大鼠尿液中的白细胞数、酮体、尿蛋白、尿胆原等指标数据,得出给药后大鼠尿液中的白细胞数量减少以及存在隐血作用,表明热淋清颗粒对感染性肾盂肾炎大鼠具有减少尿液中白细胞数量及隐血的功能。综上头花蓼单方制剂热淋清颗粒在治疗肾盂肾炎方面疗效显著,并且其作用机制可能与白细胞数量、隐血、IL-6和TNF-α水平相关。

3.2.3 治疗前列腺炎 前列腺炎是常见的泌尿生殖系统疾病,其临床表现为尿频、尿急、排尿困难等,影响患者正常生活及身心健康[57]。近年来,部分研究学者对头花蓼研究发现其单方制剂热淋清颗粒对治疗前列腺炎具有较佳疗效,通过使用热淋清颗粒联合多沙唑嗪和左氧氟沙星对细菌性前列腺炎的治疗疗效进行研究,表明有热淋清组临床疗效较好[58]。赵润璞等[59]选择200例前列腺炎患者使用热淋清颗粒进行治疗,随机分为热淋清颗粒联合氟哌酸胶囊组和氟哌酸胶囊组,其中热淋清颗粒联合氟哌酸胶囊组总有效率为92%,显著高于氟哌酸胶囊组。结果表明热淋清颗粒可用于治疗湿热型慢性前列腺炎。王金霞[60]对102例慢性前列腺炎患者采用左氧氟沙星、多沙唑嗪治疗和热淋清颗粒联合左氧氟沙星、多沙唑嗪进行治疗,其中热淋清颗粒组NIH-CPSI各维度评分、TNF-γ、C-反应蛋白、IL-2水平均较无热淋清颗粒组低,热淋清颗粒利于调节炎性因子水平,能较好地改善前列腺炎患者临床症状。综上可知热淋清颗粒可通过调节炎性因子水平,从而治疗前列腺炎。

3.2.4 治疗泌尿系结石 泌尿系结石属临床常见病症,其临床表现主要为肾或输尿管绞痛、血尿等症状,对患者身体健康影响极大[61]。近年来,部分研究学者发现热淋清颗粒可增强结石患者排石效果改善临床症状。如张仲明[62]通过对接受体外冲击波碎石术的输尿管结石患者采用热淋清颗粒进行治疗探究临床效果,选择100例患者作为研究对象,随机分为观察组和对照组各50例,其中热淋清治疗的观察组结石排净的时间、尿路感染的发生率及疼痛消失的时间均低于对照组患者,表明热淋清颗粒对促进输卵管结石的排出具有促进作用。谢星[63]对手术治疗后的120例肾结石患者分为2组,分别采用基础治疗和加热淋清颗粒治疗,结果表明热淋清颗粒组结石完全排出率显著高于基础治疗组,可知热淋清颗粒具有排石作用。魏立等[64]以72例肾结石患者为研究对象随机分为两组,分别采用静滴盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液和在此基础上加热淋清颗粒进行治疗,观察术后排石、疼痛的效果,其中热淋清颗粒组结石排出率及排净时间、尿痛、尿频、血尿等症状均显著低于盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液组,表明热淋清颗粒可促进结石排出,减轻尿痛、肾区疼痛等症状。

3.2.5 其他 头花蓼单方制剂热淋清颗粒除上述主要临床应用外,还用于治疗淋病、头部脂溢性皮炎、痤疮等疾病。如南海峰等[65]对60例淋病患者随机分为两组,分别采用热淋清颗粒联合头孢地嗪钠治疗和单独头孢地嗪钠治疗,其中热淋清颗粒组阳性率显著低于仅头孢地嗪钠治疗组,热淋清颗粒联合头孢菌素药物对病毒清除率和临床疗效好,热淋清颗粒对淋病具有一定疗效。陈克刚[66]将87例头部脂溢性皮炎患者随机分为两组,分别采用地奈德乳膏外用治疗和在此基础上加服热淋清颗粒进行治疗,其中加服热淋清颗粒组治疗总有效率是90.9%显著高于无热淋清颗粒组,表明热淋清颗粒对头部脂溢性皮炎具有一定治疗作用。陆一枫等[67]将92例临床寻常型痤疮的患者分为2组,采用口服热淋清颗粒联合克林霉素磷酸酯凝胶外用治疗和口服丹参酮胶囊联合克林霉素磷酸酯凝胶外用治疗,结果表明两组治疗总有效率分别为67.4%和71.7%,可知热淋清颗粒对于轻中度痤疮疗效显著。

4 头花蓼质量控制现状

目前《中国药典》对头花蓼药材并无收录,其质量控制指标方面缺少权威依据,随着现代中药质控模式朝向多元化方向发展,为解决中药多成分、多靶点特点,选择更多的测定指标来对药材进行质量评价,有利于全面有效地控制中药的质量问题。刘跃等[68]采用UPLC-MRM-MS建立了头花蓼中槲皮素、原儿茶酸、没食子酸、槲皮苷、陆地棉苷、槲皮素-3--(2″-没食子酰基)-鼠李糖苷、儿茶素7个指标成分的含量测定方法,该方法操作简便、快速、灵敏度高。其中槲皮素和没食子酸浓度范围线性关系良好,可作为头花蓼的质量控制标准;谢宇[69]采用HPLC法建立GAP基地产头花蓼药材及其单方制剂热淋清颗粒中槲皮素、槲皮苷、没食子酸含量测定方法及指纹图谱,该方法重现性及专属性良好,其中头花蓼中槲皮素、槲皮苷、没食子酸研究结果可按《中国药典》的有关要求制定药材质量标准;曹芳等[70]建立头花蓼冻干粉中槲皮素、槲皮苷的HPLC含量测定方法,两者结果均较稳定、重复性较好,可为头花蓼药材的质量控制提供参考依据;杨立勇等[71]建立了HPLC测定不同产地头花蓼中槲皮苷含量的方法,此方法准确、简便,可为评价不同产地头花蓼质量提供依据;王祥培等[72]采用HPLC法和紫外分光光度法对不同种源头花蓼中总黄酮和没食子酸的含量进行测定,差异较大,结果表明不同种源对头花蓼药材质量存在影响。中药化学成分多样,且其药效与临床应用也较多,因此通过单一化学成分往往无法全面反映药材品质以及有效性。近年来,中药Q-Marker的提出为中药质量评价提供了新的思路,系统且全面地评价和控制中药的质量,解决了中药成分复杂、药效广的特点。

5 头花蓼潜在Q-Marker的相关预测分析

5.1 基于植物亲缘关系及化学成分有效性证据的潜在Q-Marker预测分析

头花蓼别名草石椒、石莽草、惊风草、小红藤、太阳草、红花地丁等,属蓼科蓼属植物[9],该属植物约为300种,在我国分布有113种26变种,且多数具有清热解毒、活血止痛、通经利尿等功效;该属植物主要的次生代谢产物为黄酮、酚酸、苯丙素等类化合物,目前已从萹蓄、赤胫散、杠板归、虎杖等该属植物中分离得到多种黄酮和酚酸等类化合物,且在抗氧化、抗菌、抗炎等方面功效显著[73]。头花蓼中包含山柰酚、槲皮素、槲皮苷、没食子酸、原儿茶酸等多种黄酮类和酚酸成分,且在头花蓼中的部分化合物的药理作用已经得到证实,如刘志军等[16]采用化学发光法测试化合物的抗氧化活性,结果表明头花蓼中没食子酸、原儿茶酸、没食子酸乙酯、山柰酚、槲皮素、槲皮苷均具有一定的抗氧化作用。刘瑜新等[38]采用纸片扩散法、微量肉汤稀释法、液体转染法研究头花蓼对多重耐药金黄色葡萄球菌的抗菌活性,表明头花蓼除了没食子酸外还存在其他抗菌成分。薛鑫宇等[74]采用UPLC-MS联用技术对头花蓼抗炎谱效关系进行探究,表明头花蓼中槲皮苷、鞣花酸、金丝桃苷对头花蓼的抗炎药效(调节TNF-α水平)贡献较大。鉴于上述头花蓼亲缘关系相近的同属植物中黄酮、酚酸等类化合物具有的功效以及目前已有研究头花蓼中山柰酚、槲皮素、槲皮苷、没食子酸、原儿茶酸等化学成分的有效性,可将头花蓼酚酸类成分中没食子酸、原儿茶酸和黄酮类成分中山柰酚、槲皮素、槲皮苷作为头花蓼潜在Q-Marker筛选的参考依据。

5.2 基于不同产地、采收期、加工方法的潜在Q-Marker预测分析

中药材的品质与其不同种植地、采收期、加工方法、贮存与保管条件等因素相关,药材不同产地,采收时间和初加工方法等均会对其质量产生影响,而药材质量是保证其临床药效的基础,控制其各种影响因素对保证中药的质量具有重要意义。余欣洋等[75]采用主成分分析对不同采收时间、不同初加工方法头花蓼中槲皮素、槲皮苷、没食子酸、水溶性浸出物4个指标成分的含量测定结果进行分析评价,结果表明8月份采收头花蓼综合评价值均高于其他月份,初加工方法阴干、晒干、烘干中最佳初加工方法为阴干。周涛等[76]采用HPLC法对48个不同地理种源头花蓼中没食子酸含量进行测定,表明头花蓼不同地理种源中,野生居群间和居群内的没食子酸含量差异较大。潘雯婷等[77]采用主成分和聚类分析对不同产地的41个野生及栽培头花蓼中槲皮素、槲皮苷、没食子酸、浸出物、总黄酮5个指标成分的含量进行综合质量评价研究,表明不同产地头花蓼有明显差异。因此,结合不同种植地、采收期、加工方法对头花蓼中槲皮素、槲皮苷、没食子酸等含量的影响并且与其药效关系密切的特点,可将槲皮素、槲皮苷、没食子酸等成分作为其潜在Q-Marker筛选的参考依据。

5.3 基于化学成分可测性的潜在Q-Marker预测分析

化学成分的可测性是作为Q-Marker确定的重要原则之一。目前,中药化学成分主要通过色谱来进行定性和定量分析。建立中药的质量评价方法并制定科学性和可行性质量标准,对于头花蓼中部分主要有效物质的含量测定方法部分文献已有明确记载。曹芳等[70]采用HPLC法测定头花蓼冻干粉中槲皮素、槲皮苷的含量旨在建立测定头花蓼冻干粉中槲皮素、槲皮苷的含量测定方法。李占彬等[78]采用HPLC串联三重四极杆质谱法(LC-MS/MS)测定头花蓼中儿茶酚、槲皮素、槲皮苷、芦丁、原儿茶酸、没食子酸6个有效成分,该方法可用于头花蓼中多种成分的含量测定和质量控制。李雨生等[79]采用HPLC法测定头花蓼中槲皮素与山柰酚的含量,为评价头花蓼质量提供参考。刘跃等[68]采用UPLC-MRM-MS检测方法对头花蓼药材中没食子酸、原儿茶酸、陆地棉苷、槲皮苷、儿茶素、槲皮素-3--(2″-没食子酰基)-鼠李糖苷及槲皮素含量进行测定,为头花蓼药材质量控制提供了新方法。综上,头花蓼中槲皮素、槲皮苷、芦丁、原儿茶酸、没食子酸、山柰酚、儿茶素等化学成分可采用多种手段进行测定,可根据其化学成分的差异性,建立相对应的特征性含量测定方法,将其作为预测的潜在Q-Marker。

5.4 基于传统药性的潜在Q-Marker预测分析

中药药性是中药的性质及特征的高度概括,“四气五味”是中药药性理论组成的核心内容之一,临床用药和配伍中“五味”理论常作为重要依据之一,因此可将其作为Q-Marker确定的重要依据之一[80]。头花蓼味苦、辛,凉,归肾、膀胱经,在中药药性理论中“苦味”“辛味”两者物质基础应具有“苦味”“辛味”的味觉特征并且需具有“苦味”“辛味”的功能属性。“能泄、能燥、能坚”作为苦味的功能特性,即具有清泄火热、泻火存阴、通泄大便等作用;在苦味药与归经的关系中,苦味药归肺经、肝经、胃经,其与化学成分的关系中,味苦者化学成分多含黄酮类、挥发油、生物碱、醌类、苷类等,苦温药与苦寒药则分别以挥发油和生物碱为主要性味来源[81]。“辛味”具有能行能散的功效,具有发散、行气、行血等作用,其主要入心、脾、肺经,化学成分包括生物碱、挥发油、萜类和苷类等[82]。综上,头花蓼中“苦味”“辛味”两者物质基础可认为是黄酮类、挥发油、生物碱类等成分,鉴于此结合头花蓼药性和成分的相关性,可将黄酮类、生物碱、挥发油成分作为其Q-Marker的选择依据和参考。

5.5 基于不同入药部位的Q-Marker预测分析

中药中各个部位的化学成分存在差异,不同部位入药药效之间往往有所不同。因此,研究不同入药部位的化学成分(包括含量)对选择Q-Marker具有一定参考意义。已有研究表明头花蓼不同部位中黄酮类化合物均具有一定的抗氧化、抗菌和抗炎能力。左爱萍等[83]采用HPLC法对贵州3个产地家种、野生的头花蓼的花、茎、叶及全草中槲皮素的含量了进行测定,表明不同部位中槲皮素含量不同,花、茎、叶和全草中分别为0.250%、0.103%、0.615%、0.373%,其中叶中含量最高。杜明凤等[84]采用紫外分光光度法对贵州、四川的10个头花蓼样品5个不同部位(头花蓼)总黄酮含量进行了测定,不同部位差异显著,依次为老茎>花>嫩叶>老叶>嫩茎。综上,头花蓼不同入药部位的黄酮类化合物成分含量存在差异,导致其药效作用也有所不同,鉴于此可将黄酮类化合物作为头花蓼潜在Q-Marker的预测组分。

6 结语

头花蓼作为贵州特色苗药之一,药理活性广泛,具有广阔的开发利用前景。头花蓼中化学成分多样,结构复杂,其品质受种质、产地、采收、加工、炮制及贮藏等多种因素影响,市场上药材真伪难辨,质量良莠不齐。若以传统的单一指标成分的评价方法已无法满足头花蓼产业链的需求。因此,建立头花蓼质量评价方法,科学的评价头花蓼质量确保临床疗效以及进一步指导其资源的合理开发和利用具有重要意义。本文在对头花蓼化学成分、药理作用、临床应用及目前质量控制综述的基础上,根据头花蓼目前的质量控制现状,照刘昌孝院士[85]倡导的中药Q-Marker预测的基本条件,从植物亲缘关系、化学成分有效性、不同产地、采收期、加工方法、化学成分可测性、传统药性、不同入药部位等多方面进行预测分析,初步判定可把槲皮素、槲皮苷、没食子酸、原儿茶酸作为头花蓼潜在Q-Marker的选择对象,为头花蓼的进一步质量研究提供了参考,为更好地利用头花蓼药用资源奠定了科学基础。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 李咏梅, 龚元. 头花蓼的化学成分及药理研究进展 [J]. 贵州大学学报: 自然科学版, 2007, 24(2): 205-207.

[2] 曹芳, 谭辉, 邓先扩. 头花蓼化学成分及其黄酮类化合物含量的研究进展 [J]. 黔南民族医专学报, 2012, 25(2): 121-125.

[3] 刘玉兰, 隋怡, 胡春兴, 等. 苗药头花蓼的药理活性研究进展 [J]. 贵州中医药大学学报, 2021, 43(1): 81-84.

[4] 梁斌, 张丽艳, 冉懋雄. 中国苗药头花蓼 [M]. 北京: 中国中医药出版社, 2014: 29.

[5] 冯果, 刘文, 吴增光. 贵州苗药头花蓼有效成分及质量控制研究进展 [J]. 微量元素与健康研究, 2016, 33(2): 74-75.

[6] 刘慧, 张庆捷, 袁丽, 等. 苗药头花蓼研究进展 [J]. 中国药业, 2021, 30(6): 1-5.

[7] 赵焕新, 白虹, 王元书, 等. 头花蓼化学成分及其分析方法研究进展 [J]. 食品与药品, 2010, 12(11): 446-448.

[8] 孙长生, 梁斌, 王传芳. 头花蓼研究进展 [J]. 中药研究与信息, 2005, 7(4): 26-28.

[9] 何韩娇, 隋怡, 赵红霞, 等. 头花蓼总黄酮的提取工艺及药理作用研究进展 [J]. 贵州中医药大学学报, 2020, 42(5): 84-87.

[10] 姚新生. 天然药物化学[M]. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 1988: 258.

[11] 于明, 李占林, 李宁, 等. 头花蓼的化学成分 [J]. 沈阳药科大学学报, 2008, 25(8): 633-635.

[12] Yang Y, Wu Z J, Chen W S. Chemical constituents of[J]., 2015, 51(2): 332-335.

[13] 张丽娟, 王永林, 王珍, 等. 头花蓼活性组分化学成分研究 [J]. 中药材, 2012, 35(9): 1425-1428.

[14] 荆文光, 赵叶, 张开霞, 等. 头花蓼水提取物化学成分研究 [J]. 时珍国医国药, 2015, 26(1): 47-50.

[15] 陈旭冰, 刘晓宇, 陈光勇, 等. 头花蓼化学成分研究 [J]. 安徽农业科学, 2011, 39(23): 14025-14026.

[16] 刘志军, 戚进, 朱丹妮, 等. 头花蓼化学成分及抗氧化活性研究 [J]. 中药材, 2008, 31(7): 995-998.

[17] Huang G H, Gao Y, Wu Z J,. Chemical constituents fromBuch-Ham. ex D. Don [J]., 2015, 59: 8-11.

[18] 赵焕新, 白虹, 李巍, 等. 头花蓼化学成分研究 [J]. 天然产物研究与开发, 2011, 23(2): 262-266.

[19] 林鹏飞, 贾小舟, 祁燕, 等. 酚酸类化合物研究进展 [J]. 广东化工, 2017, 44(1): 50-52.

[20] 王洪平, 曹芳, 杨秀伟. 头花蓼地上部分的化学成分研究 [J]. 中草药, 2013, 44(1): 24-30.

[21] 杨阳, 蔡飞, 杨琦, 等. 头花蓼化学成分的研究(Ⅰ) [J]. 第二军医大学学报, 2009, 30(8): 937-940.

[22] 杨阳, 杨颖博, 朱斌, 等. 头花蓼的化学成分Ⅱ [J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(23): 92-94.

[23] 赵焕新, 白虹, 李巍, 等. 头花蓼木脂素类化学成分研究 [J]. 中药材, 2010, 33(9): 1409-1411.

[24] 叶全知, 黄光辉, 黄豆豆, 等. 头花蓼中木脂素类降糖活性成分的研究 [J]. 中药材, 2017, 40(1): 107-110.

[25] 高玉琼, 代泽琴, 刘建华, 等. 头花蓼挥发性成分研究 [J]. 生物技术, 2005, 15(3): 55-56.

[26] 杨阳, 王志鹏, 高守红, 等. 头花蓼全草正丁醇部位的烷基糖苷类化学成分研究 [J]. 中药材, 2017, 40(8): 1846-1848.

[27] 马婧怡. 苗药头花蓼活性鞣质成分FR429的代谢特征研究 [D]. 北京: 北京协和医学院, 2013.

[28] 杨蓓蓓, 冯茹, 王维聪, 等. HPLC/DAD/MS法同时测定苗药头花蓼中3种有效成分的含量 [J]. 药物分析杂志, 2008, 28(11): 1793-1796.

[29] 闫杏莲, 李昌勤, 刘瑜新, 等. 头花蓼抗氧化活性研究 [J]. 中国药房, 2010, 21(39): 3659-3661.

[30] 云成悦, 李潇彬, 郑奎玲, 等. 头花蓼多酚不同极性溶剂萃取物的抗氧化活性 [J]. 食品工业科技, 2018, 39(3): 61-64.

[31] 龚金炎, 陈丽春, 张蕾, 等. 乙醇沉淀法对头花蓼水提物活性成分和抗氧化活性的影响研究 [J]. 中成药, 2014, 36(5): 1072-1074.

[32] 徐丹. 基于中药血清药理学与血清药物化学方法的头花蓼抗炎药效物质及作用机制研究 [D]. 贵阳: 贵州医科大学, 2016.

[33] Zhang S, Huang J, Xie X Q,. Quercetin fromprotects against gastric inflammation and apoptosis associated withinfection by affecting the levels of p38MAPK, BCL-2 and BAX [J]., 2017, 22(5): 744.

[34] Song X H, He Y, Liu M,. Mechanism underlyingeffect on-associated gastritis based on network pharmacology [J]., 2021, 114: 105044.

[35] Liao S G, Zhang L J, Sun F,. Antibacterial and anti-inflammatory effects of extracts and fractions from[J]., 2011, 134(3): 1006-1009.

[36] 云成悦, 顾曼琦, 穆仕峰, 等. 头花蓼提取工艺的优化及其抗菌活性 [J]. 中成药, 2018, 40(3): 725-729.

[37] 张丽艳, 刘昌孝, 唐靖雯, 等. 头花蓼提取物中具抗淋球菌作用的有效部位研究 [J]. 中草药, 2019, 50(2): 436-440.

[38] 刘瑜新, 宋晓勇, 康文艺, 等. 头花蓼对多重耐药金黄色葡萄球菌抗菌作用研究 [J]. 中成药, 2014, 36(9): 1817-1821.

[39] 张姝, 罗昭逊, 莫非, 等. 头花蓼对幽门螺杆菌抗菌作用分析 [J]. 中国医院药学杂志, 2015, 35(2): 113-118.

[40] 童南森, 吴梅佳, 王娟, 等. 头花蓼体外降糖作用及机制研究 [J]. 中草药, 2017, 48(16): 3401-3407.

[41] 李雅雅. 头花蓼降糖片作用机制及其主要物质基础的研究 [D]. 杭州: 浙江中医药大学, 2016.

[42] 刘伯宇, 童南森, 李雅雅, 等. 头花蓼提取物对2型糖尿病自发模型db/db小鼠的降糖机制研究 [J]. 中国药学杂志, 2017, 52(5): 384-390.

[43] 任光友, 常风岗, 卢素琳, 等. 石莽草的药理研究 [J]. 中国中药杂志, 1995, 20(2): 107-109.

[44] 刘明, 罗春丽, 张永萍, 等. 头花蓼、飞龙掌血的镇痛抗炎及利尿作用研究 [J]. 贵州医药, 2007, 31(4): 370-371.

[45] 王智谦. 头花蓼中黄酮类化合物对大鼠血脂紊乱、肝损伤和动脉粥样硬化的保护 [D]. 武汉: 武汉大学, 2018.

[46] Hooper L V, Gordon J I. Commensal host-bacterial relationships in the gut [J]., 2001, 292(5519): 1115-1118.

[47] Neish A S. Microbes in gastrointestinal health and disease [J]., 2009, 136(1): 65-80.

[48] 何驰宇. 肠道菌作用下小檗碱体内药代动力学及头花蓼活性成分代谢特征研究 [D]. 北京: 北京协和医学院, 2015.

[49] 丛玉玺, 张艳宁. 热淋清颗粒治疗复杂性尿路感染临床观察 [J]. 中国处方药, 2018, 16(9): 54-55.

[50] 任天然. 热淋清颗粒联合左氧氟沙星治疗急性尿路感染的临床有效性分析 [J]. 临床医药文献电子杂志, 2020, 7(38): 159.

[51] 郭立萍, 刘语琪. 热淋清颗粒佐治尿路感染180例临床观察 [J]. 齐鲁医学杂志, 2006, 21(5): 448.

[52] 蒲翔, 张丽艳, 杨丰文, 等. 热淋清制剂治疗单纯性尿路感染随机对照试验的系统评价 [J]. 天津医药, 2016, 44(8): 1048-1052.

[53] 齐作战, 杨锋, 金志. 中西医结合治疗急性肾盂肾炎膀胱湿热证临床观察 [J]. 新中医, 2017, 49(12): 61-63.

[54] 王思喃, 徐兴, 汪丽君. 热淋清颗粒联合左氧氟沙星治疗膀胱湿热型急性肾盂肾炎临床研究 [J]. 新中医, 2022, 54(8): 100-103.

[55] 张志亮, 刘云, 邓智建. 热淋清颗粒辅助治疗急性肾盂肾炎膀胱湿热证 [J]. 吉林中医药, 2020, 40(4): 490-493.

[56] 李孟林, 梁斌, 唐靖雯, 等. 热淋清颗粒对肾盂肾炎模型大鼠的药效学研究 [J]. 中国中药杂志, 2006, 31(2): 153-155.

[57] 黄朝友, 李响, 钱友良, 等. 地奥司明对前列腺增生伴前列腺炎患者HSP, CRP及PSA的影响 [J]. 现代生物医学进展, 2017, 17(13): 2508-2511.

[58] 符贻翻, 史南, 沈仕兴. 热淋清颗粒联合多沙唑嗪和左氧氟沙星治疗慢性细菌性前列腺炎的疗效观察 [J]. 现代药物与临床, 2016, 31(10): 1632-1635.

[59] 赵润璞, 琚保军. 热淋清颗粒治疗湿热型慢性前列腺炎疗效观察 [J]. 中国药房, 2005, 16(10): 769-770.

[60] 王金霞. 热淋清颗粒对慢性前列腺炎患者炎性因子及性功能障碍的影响 [J]. 中国性科学, 2020, 29(10): 129-132.

[61] 张涛. 微创经皮肾镜下气压弹道碎石取石术治疗上尿路结石患者的疗效及安全性分析 [J]. 哈尔滨医药, 2022, 42(5): 58-59.

[62] 张仲明. 用热淋清颗粒对接受体外冲击波碎石术的输尿管结石患者进行治疗的效果探究 [J]. 当代医药论丛, 2020, 18(4): 150-151.

[63] 谢星. 热淋清颗粒对肾结石患者术后排石效果及尿路感染的影响 [J]. 实用中西医结合临床, 2021, 21(21): 38-39.

[64] 魏立, 俞斌. 热淋清颗粒对肾结石术后尿路感染的预防及促排石、止痛效果观察 [J]. 中华中医药学刊, 2017, 35(3): 766-768.

[65] 南海峰, 刘杰, 吴丹, 等. 头孢地嗪钠联合热淋清颗粒对淋病并发症改善的影响分析 [J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2020, 8(3): 49.

[66] 陈克刚. 热淋清颗粒治疗头部脂溢性皮炎的临床疗效 [J]. 内蒙古中医药, 2017, 36(9): 26.

[67] 陆一枫, 钱齐宏, 杨子良, 等. 热淋清颗粒对轻中度寻常型痤疮治疗效果的临床观察 [J]. 中国中西医结合皮肤性病学杂志, 2014, 13(6): 388-389.

[68] 刘跃, 胡杰, 谢玉敏, 等. UPLC-MRM-MS法测定头花蓼药材中7个指标成分 [J]. 天然产物研究与开发, 2015, 27(1): 73-76.

[69] 谢宇. 贵州苗药头花蓼及制剂多指标质量控制方法研究 [D]. 贵阳: 贵阳中医学院, 2009.

[70] 曹芳, 段萍, 王洪平, 等. 高效液相色谱法测定头花蓼冻干粉中槲皮素和槲皮苷的含量 [J]. 重庆医学, 2017, 46(14): 1972-1973.

[71] 杨立勇, 王祥培, 吴红梅, 等. HPLC测定不同产地的头花蓼中槲皮苷的含量 [J]. 贵阳中医学院学报, 2009, 31(4): 67-68.

[72] 王祥培, 吴红梅, 万德光, 等. 不同种源头花蓼中总黄酮及没食子酸的含量比较 [J]. 安徽农业科学, 2009, 37(4): 1606.

[73] 沈冰冰, 王敏, 罗娟, 等. 蓼属药用植物的化学成分及其药理活性研究进展 [J]. 湖南中医药大学学报, 2015, 35(7): 63-70.

[74] 薛鑫宇, 刘昌孝, 周英, 等. 基于UPLC-MS联用技术的头花蓼抗炎谱效关系初探 [J]. 中草药, 2018, 49(21): 5134-5141.

[75] 余欣洋, 张丽艳, 谢宇, 等. 主成分分析确定头花蓼最佳采收时间及初加工方法 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2013, 19(21): 90-92.

[76] 周涛, 艾强, 王彦君, 等. 基于不同地理种源头花蓼中没食子酸的含量分析 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2011, 17(1): 49-52.

[77] 潘雯婷, 张丽艳, 谢宇, 等. 主成分及聚类分析法对不同产地头花蓼的综合质量评价 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2012, 18(10): 153-157.

[78] 李占彬, 杨鸿波, 谭红, 等. 贵州特色中药头花蓼中六种酚酸类有效成分的HPLC-MS/MS同时测定 [J]. 时珍国医国药, 2015, 26(4): 850-852.

[79] 李雨生, 王祥培, 万德光, 等. HPLC法测定头花蓼中槲皮素与山奈酚的含量 [J]. 中药与临床, 2011, 2(3): 24-26.

[80] 岳倩侠, 孙叶芬, 杨爽, 等. 基于药材-饮片-标准汤剂质量传递过程的白芍质量标志物研究[J]. 中草药, 2023, 54(2): 553-560.

[81] 张静雅, 曹煌, 许浚, 等. 中药苦味药性表达及在临证配伍中的应用 [J]. 中草药, 2016, 47(2): 187-193.

[82] 张淼, 霍海如, 王朋倩, 等. 辛味药性理论溯源与现代研究评述 [J]. 中草药, 2018, 49(3): 505-511.

[83] 左爱萍, 龙海霞. 头花蓼花不同部位中槲皮素的含量研究 [J]. 内科, 2010, 5(3): 258-259.

[84] 杜明凤, 陈庆富. 不同居群不同部位头花蓼总黄酮含量研究 [J]. 广西植物, 2008, 28(4): 561-565.

[85] 刘昌孝. 中药质量标志物(Q-Marker)研究发展的5年回顾 [J]. 中草药, 2021, 52(9): 2511-2518.

Research progress on chemical constituents,pharmacological effects and clinical applications ofand prediction analysis on potential Q-Marker

ZENG Xian-fa, LIU Chang, YANG Xiao-ying, TANG Yi-lian, ZHANG Chen, PU Xiang

Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550025, China

is a characteristic Miao medicine in Guizhou, which is the raw material of Miao medicine mono-preparation with unique therapeutic effect on urinary tract infection and is widely used in clinical practice. However, there is no record ofin, and there is no standard basis for systematically interpreting the relationship between its “composition-quality-effectiveness”. In recent years,has been studied by scholars, and new chemical composition and pharmacological activity ofhave been constantly updated. In this paper, based on the summary of the main chemical constituents, pharmacological effects, clinical applications and current quality control status of, the new concept of understanding quality marker (Q-Marker) is based on plant relatives, chemical constituents effectiveness, different origins, harvesting period, processing methods, chemical constituents measurability, traditional medicinal properties. The Q-Markers ofwere predicted and analyzed in terms of plant relatedness, chemical composition effectiveness, different origins, harvesting periods, processing methods, chemical composition measurability, traditional medicinal properties, different parts of the drug, etc. quercetin, quercitrin, gallic acid and protocatechuic acid can be selected as potential Q-Markers of. This review provides reference basis for the establishment of quality evaluation system of.

Buch.-Ham. ex D. Don; Q-Markers; flavonoids; phenolic acids; quercetin; quercitrin; gallic acid; protocatechuic acid

R286

A

0253 - 2670(2023)10 - 3378 - 13

10.7501/j.issn.0253-2670.2023.10.034

2022-10-03

国家自然科学基金项目(8206150897)

曾宪法(1997—),硕士研究生,研究方向为中药及民族药的基础研究与开发。E-mail: 498416153@qq.com

蒲 翔,教授,研究方向为中药民族医药药效研究。Tel: 18153114415 E-mail: 314745595@qq.com

[责任编辑 时圣明]