礼乐为用的融通与转向

2023-05-17史文露王安潮

史文露 王安潮

古代东北行政划分与现今有些不同,它不仅包括辽宁、吉林、黑龙江,还包括内蒙古自治区的东部地区。[1]秦汉时期辽宁音乐遗存较为丰富,其原因是秦朝统一天下后,想与东北更好地融通,以此而与东北聚居的少数民族不断交流、互通,从而使其音乐文化呈现出多元民族文化交融的景象。辽宁地区作为东北文明的发祥地之一,已发现新石器时期的红山文化、夏商时期的夏家店下层文化等早期先民音乐文化踪迹。辽宁作为东北地区距离秦汉中央集权最近的行政区域,使其与中原音乐文化交流更多。因此,秦汉东北地区的音乐图像遗存相对更为丰富,保存也更为好些。

目前所见的学界对东北地区的秦汉音乐文化的专题性研究,如:李文信对辽阳出土的三座壁画古墓所做的考古学研究,其中涉及了乐舞百戏图的形态分析;杨娜、刘未、李琦等人又对该地的壁画进行了补充分析;李虎从丝绸之路的视域下,对辽宁地区的音乐文化做了研究;此外,党岱还从文化传播的角度对春秋至两汉时期的音乐交流而做了探究。这些是本文研究的基础与缘起。在秦汉时期东北地区的音乐遗存方面,区域性音乐遗存分布情况的分析,考古学视域下的遗存壁画形态研究,是本文欲将新展的视角。

一、音乐遗存的分布及呈现形式

中央政权对东北地区的管控始于战国时的“燕破东胡”之后,以今辽阳为中心而设置辽东郡,是其加强东北地区统治的例证。秦统一六国后,辽东地区依然沿袭燕制。对东北地区的管理在《史记·匈奴列传》载:“燕有贤将秦开,为质于胡,胡甚信之,归而袭破走东胡,东胡却千余里。”[2]这些政策也使得辽东地区的经济文化得到了迅速发展,这也是音乐遗存的基础。秦汉时期东北地区遗存的音乐图像在分布区域上较为集中,如北园一号墓、棒台子一号墓、北园三号墓、鹅房壁画墓、三道壕壁画墓群等,均位于辽阳城西北。从地理位置上看,辽宁邻接渤海,西接中原,东接东北腹地。辽宁地区还有东北南部最大的河流——辽河,它是东北与中原航运的重要交通要道。东汉后期时局动荡,辽阳始终是辽东地区的行政中心。秦末汉初,为了躲避战乱,数万中原华夏族系迁徙到东北地区,“陈胜等起,天下叛秦,燕、齐、赵民避地朝鲜数万口。”[3]这些中原移民逐渐与当地土著居民融合,极大地促进了汉、夷民族文化交流。在汉族势力长期而稳固的管控下,辽阳地区的文化也逐渐与中原地区相融合,故而该地音乐遗存较为集中,并且呈现出明显的汉化特征。

从已发掘汉代墓葬中的音乐遗存来看,多是以画像砖、壁画以及陶俑等形式为主,例如内蒙古和林格尔出土的壁画、河南南阳新野后岗村出土的乐伎画像砖、四川金堂县出土的俳优俑等。这些随葬品与当时“厚葬”之风的推动密切相关。

首先,“厚葬”需要耗费大量的财力与人力,社会经济发展水平为“厚葬”风俗的形成提供了物质保障。西汉初年,天下初定、百废待兴,社会经济凋敝,《汉书》载:“天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。”[4]甚至连皇帝都无法厚葬,“皆瓦器,不得以金银铜锡为饰,因其山,不起坟。”[5]在这样的社会背景下,墓葬主张朴实无华,随葬品也多是以有形无实的明器,并且种类少,做工也较为粗糙。而到了汉武帝初年,时局稳定、生产力得到了很大地提高,经济呈现出一派繁荣景象。《史记》载:“太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群。”[6]百姓生活富裕,社會财富得到了一定的积累,这也为“厚葬”之风提供了良好的保障。

其次,汉代统治者试图通过“以孝治天下”进而达到政治教化的目的,孝悌观念为“厚葬”风俗提供了伦理依据。国家积极提倡孝道,并采取了一系列措施。汉武帝元光元年(公元前134 年)开始施行“初令郡国举孝廉各一人”[7]的政令。“孝廉”成为选拔人才的标准,也成为了文士进入官僚系统的重要途径之一,一时之间“兴廉举孝,庶几成风。”[8]除了国家政策的实施外,在学校教育上也开始大力推行孝道。董仲舒认为,“南面而治天下,莫不以教化为大务。”[10]汉武帝在董氏的建议下,让中央和地方各类学校将《孝经》作为学校基础教育内容,并把《孝经》的地位提升至《五经》之上。通过长期潜移默化的道德教化,孝悌思想深入人心。“生不极养,死乃崇丧”的厚葬之风得到了很好地推动。

最后,受古代封建迷信思想影响,“灵魂不灭”的观念为“厚葬”风俗提供了助力。古人认为人死后肉体腐坏,但灵魂能够永存。人们为了让逝者死后保佑子孙后代,厚葬就成为不可避免之事。墓室会极力追求宽敞、奢华、多室,随葬品也包括食物、衣料、器皿及生产工具等各个方面,出现了“厚资多藏,器用如生人”[11]的现象。

“厚葬”是当时促进墓室的乐像涌现的社会原因,它所形成的社会风尚是了解当时当地汉人社会生活中的音乐价值所在,也是我们进一步解读东北古代音乐发展的视角。

二、音乐图像的形态研究

东北地区音乐遗存在秦汉时期的音乐图像,从业已发掘的北园一号墓、棒台子一号墓中的音乐图像分析而管窥其态。

1.北园一号墓壁画

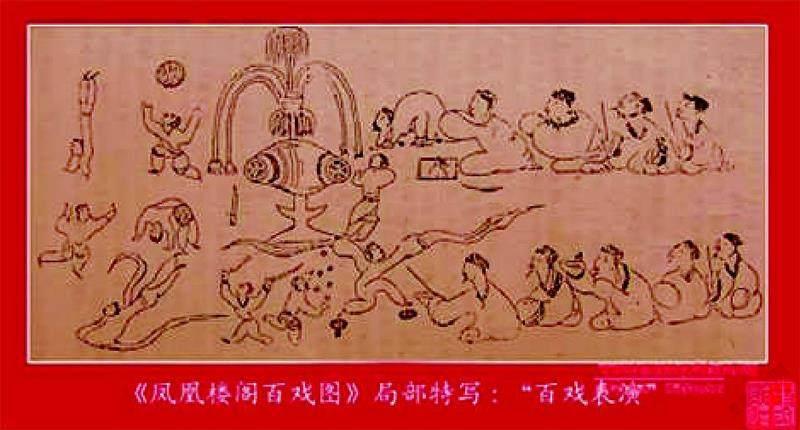

北园一号墓位于辽阳旧城西北瓦窑子村东南(今辽阳市),太子河南岸的冲积平原上。墓室长7.85 米,宽6.85 米,高约1.7 米,时代为东汉晚期。[12]壁画内容丰富,多以乐舞百戏为壁画题材,北园一号墓杂技百戏图。(见图1)

图1 杂技百戏图[13]

杂技百戏图共有乐工及表演者十九人,其中九人跪坐于地,分为两排,分别列于建鼓后方两侧。李文信认为图中跽坐之人身份为乐工,他们手中所持褐色短棒应为乐器“节”。[14]而对于乐器“节”,目前还尚未发现出土的实物。据《宋书·乐志》载:“丝竹更相和,执节者歌”[15],可以大致推测“节”可能是一种手执的乐器。史料中关于“节”形制的详细记载也并不多,它可能形如鼓,也可能形如筑,也可能类似于拍板或牍等。[1“6] 节”的具体形制还有待考证,但上图中乐器可能与拍板在乐队中功能的相似,即用于乐队的整体节奏控制之用。

正对乐师正前方的乐器为建鼓,建鼓上方以流苏羽葆为饰,鼓楹柱的顶端还加设了伞盖,盖下有尾垂赤缨的绦条向四周散去之状,鼓体较大,呈枣核型,共有两面圆形鼓皮,底部为人字形鼓座,其造型十分精美。建鼓为平地击打型,鼓吏站立于建鼓正前方,作抬手张臂击鼓之状。鼓吏的动作幅度较大,很好地加强了该壁画的艺术表现力。建鼓古已有之,盛于两汉,并被广泛绘制于石墓、石阀、帛绢等器物上。秦代建鼓的形制已经趋于统一,以“建翠凤之旗”为饰最为常见,《仪礼·卷十六·大射第七》曰:“‘建鼓在昨阶西,南鼓,建犹树也。以木贯而载之,树之跗也。”[17]到了汉代才逐渐有了上述建鼓的形制。建鼓旁有两名舞伎身着长袖,其中一人作俯地欲起、袖摆上下翻飞状;另一人脚踏盘或鼓上跃动,跨步张臂,甩袖翩跹而舞,舞姿流畅飘逸。画中长袖交横飞舞,不仅展示了舞者手臂纤细的美感,同时也增强了舞蹈的表现力。

其余七人为杂技百戏表演者。一人掌趾履地作兽走状,后拖长尾,身着瘦窄粉红色衣,手足腕处皆系红色绶带,表演兽舞;一人双足朝天,头稍前昂,倒立手行,表演倒立;一人将巨轮抛于空中,仰视坠轮,并以手承之,表演舞轮;一人反弓腰背,手足着地,另一人欲蹬其腹,表演软功杂技;一人左右手各执一剑,仰面朝天,注视凌于空中的剑,欲连续抛接,表演跳剑;一人同时抛出六球于空中,后双手依次轮番抛接,表演跳丸。壁画人物生动、形象,充分展现了汉代百戏杂技热闹非凡的景象。

通过墓葬壁画形态可以发现,汉代工匠已经十分擅于捕捉艺人的姿态动作,并会对这些动作加以细节化描绘,甚至还存在一定的夸张成分,以凸显民间艺人高超精湛的技艺。这些乐舞百戏活动充分展现了人们之“所见”,同时也反映了汉代百姓对于艺术审美的偏好。

2.棒台子一号墓壁画

棒台子一号墓位于辽阳西北郊八里,即太子河冲积平原上。[18]壁画分别位于墓门内左右两壁上,两幅壁画图像左右相互对称,图中表演乐伎均面向墓主,与墓主宴饮图相配,壁画上的乐舞百戏图应是描绘墓主宴饮助兴时的表演场面。

图2 右壁杂技乐舞图[19]

右壁画上部共有九位坐乐伎,分为前后两排,前排为四位乐伎。图中乐工分别演奏琴、箫、琵琶,最后一名乐伎所持乐器已漫漶不清。第一位乐伎将长条横卧类乐器置于腿上,正在抚琴拨调。而“琴”为何种乐器,还需进一步分析。据图中所示,乐器面板共有七枚雁柱,因此,该乐器可能为“筝”。乐工手持乐器为直项、有品、梨形音箱的琵琶,这种形制的琵琶,本应是属于西域传来的乐器,与圆形音箱的“秦琵琶”是有别的。值得注意的是,后排乐伎演奏的乐器虽为建鼓,但形制大小却与北园一号壁画完全不同,该建鼓体型较小,鼓的楹柱较短;鼓吏跽坐而击,该鼓可能是负责整体的节奏,为百戏表演伴奏。但建鼓的演奏姿态是否有跽坐式,目前还有待商榷。据考古学家们对现存三件建鼓残件的复原可知,建鼓实物并不符合跽坐演奏的高度:曾侯乙墓建鼓鼓楹通长3.65 米;楚国九连墩建鼓鼓楹长2.8 米;北京故宮建鼓鼓楹在2.17 米左右。三件建鼓的鼓面圆心敲击点高度都在1.7 米以上。[20]相关文献中也有关于建鼓高度的记载,《太平御览·大周正乐》:“后世复殷制建之,谓之建鼓;高六尺六寸,金奏则鼓之。”[21《] 大周正乐》成书于958年,依据唐代度制进行换算,文献中“六尺六寸”约为1.98 米。通过考古与史料的互证能够大致判断建鼓形制较为庞大,鼓吏必须站立才能达到相应的击鼓高度。且汉画像中立式建鼓有上百幅之多,而坐式建鼓仅发现六组,[22]史料与考古实物中均未出现坐式建鼓。据此,笔者推测上图坐式建鼓可能是工匠对其进行的艺术性加工。古代工匠常常会根据壁画主题的变化,对画面整体空间重新进行布局。通过上图可以发现,壁画主要由三层构成,上层为伴奏乐队,中层、下层为百戏乐舞表演,每层画面所占的大小比例也比较均衡。上层乐工为跽坐式,且乐工均是手持乐器。而建鼓形制较大,鼓楹较长,如根据实际比例绘制建鼓,上层空间很明显是不够的。若增加上层画面,又会出现大面积留白,同时还会破坏画面的整体比例,显得十分突兀。据此,画师可能为了壁画整体布局的协调,将建鼓演奏方式由立式改为跽坐式。

图中第二、三人手持乐器也已模糊不清,最后两名乐人手中未拿任何乐器,可能为歌者。乐人席前置三件圆案,中盛杯箸,墓主人坐于榻前,该图展现的乐舞场景可能是在室内。除了东北地区有出土的乐舞宴享图外,广汉市新平镇《汉墓宴舞图》、河南南阳《舞乐宴享画像》、大邑安仁乡《舞乐杂技画像砖》等地也均能够看到主人佐饮观赏乐舞百戏之景象。由此可见,乐舞百戏已经完全渗透了汉代富室豪家的娱乐生活。

壁画中部和下部共有十四人表演百戏。演出节目有:舞轮、飞剑、跳丸、兽走、倒立、反弓等,在倒立和兽走表演的周围,有五名梳双丫髻女童助演。壁画最左侧应为女乐伎,她身形略大,头梳高髻,衣袂飘然,手持黑色短棒,这与北园一号墓乐伎手中所持的乐器“节”形制十分相似。(见图2)

左壁的杂技乐舞图与右壁布局大抵相同,共有表演者二十六人,表演者均面向主人。壁画上段列有二席,前席有五名女乐伎,前三人分别弹筝、吹洞箫、奏琵琶;后两人张手作势,似双手拍掌击打节奏。(见图3)

图3 左壁乐伎图[23]

图中左右两侧壁画上的乐伎及表演者均面向主人,主人坐于榻前,形象魁梧高大,与周围身材消瘦的厮役二形成鲜明对比。依据古代绘画的习惯,画面中核心人物形象通常要大于画中其他人物,且服式上也更加考究,以此凸显主人尊贵的身份和地位。从壁画绘制方位的一致性也能够看出,汉代古人已经初步建立了立体空间的概念。(见图1—4)

图4 主人宴饮图[24]

从上述分析来看,秦汉东北地区的壁画多是乐舞百戏演出场景的描绘,绘画的线条较为简洁,与汉代简约之风相吻合,从中可知东北地区与中原地区的文化融通,这是秦汉东北地区的音乐活动发展的基础。从参演百戏的形式来看,多是丝竹管弦乐,多是为乐舞百戏伴奏之状。它们或在露天场表演,或在室内演出。壁画中刻画的人物形象生动,展现了秦汉时期东北地区乐舞百戏的发展的状况。

三、音乐功能的转变

汉代虽继承了西周的礼乐制度,但随着民间音乐活动的丰富,其音乐功能也发生了变化,逐渐由政治功能转变为娱情之用。

先秦至西汉时期用乐多为金石重器,强调礼乐为用的功能。《吕氏春秋·侈乐》载:“夏桀、殷纣作为侈乐,大鼓、钟、磬、管、箫之音,以巨为美,以众为观。”[25]这些器乐组合形式在当时已经颇具规模。而周代“礼乐”制度的确立,更是让钟磬之乐作为划分阶级等级的重要象征。《周礼·春官·大司乐》载:“正乐县之位,王宫县,诸侯轩县,卿大夫判县,士特县。辨其声,凡县钟磬,半为堵,全为肆。”[26]中央集权通过“乐悬”制度对臣子诸侯用乐的人数进行严格限制,以此划分亲疏贵贱等级。汉代则是沿袭了周代的礼乐制度,并制定了一套可供朝廷使用的用乐范式“高张四县,乐充宫廷”。[27]从墓葬的乐器组合中也能够看出,西漢时期礼制乐器比重之大:洛庄汉墓乐器坑有木瑟7 件、琴1 件、悬鼓2 套、建鼓1套、小鼓4 件、竽和于各1 件、钲1 件、铃1 件、铜串铃8 件、编钟19 件、编磬6 套计107 件以及乐舞俑22件,共计140 多件乐器;[28]广州南越王墓出土甬钟5件、钮钟14 件、石磬18 件及铜钩8 件[29]。由此可知,西汉时也以礼乐而对社会等级进行维系,礼乐为用带有明显的功能。

到了东汉时期,用乐则是以丝竹管弦为主,俗乐的娱乐作用逐渐占据主位。《汉书·礼乐志》载:“郊祭乐人员六十二人,给祠南北郊。……琴工员五人,三人可罢。…… 张瑟员八人,七人可罢。……竽、瑟、钟、磬员五人,皆郑声,可罢。”[30]与先秦时期用乐配置相比,汉代乐队中演奏丝竹管弦乐伎有了明显增加,丝竹管弦逐渐成为乐队中的主奏乐器。相关的考古发现也印证了这一说法:河南唐河针织厂画像石墓所见的乐器有琴、瑟、埙、箫、建鼓;[31]河北安平逯家庄东汉壁画墓所见乐器有箫、琴、鼗、笛,另有舞伎表演踏鼓舞等。[32]而且这些壁画中的乐队规模大小不一,没有固定的规格,在用器方面也比较随意,从丝竹管弦乐器居多的规制来看,礼乐转向娱乐的功能性显著。

相和歌在汉代的发展加速了丝竹管弦乐在民间的普及。相和歌是在“街陌谣讴”基础上进行艺术化加工而产生的,管弦乐器伴奏之用是基础。《晋书·乐志》载:“ 相和,汉旧歌也,丝竹更相和,执节者歌。……凡此诸曲,始皆徒歌,既而被之管弦。”[33《] 古今乐录》中对相和歌的伴奏乐器进行了具体说明“: 凡相和,其器有笙、笛、节歌、琴、瑟、琵琶、筝七种。”[34]这七种乐器虽在相和歌的伴奏中较为常见,但也会因曲调不同而有所变化。不过通过《古今乐录》的记载还是能够发现这种乐队组合形式与东北地区墓葬中的乐队配置极为相似。相较于金石重器,这种丝竹管弦乐器音色优美、细腻,富有音乐表现力,并且形制相对较小,更适用于街头巷尾的民间表演。

民间娱乐活动很好地带动了俗乐的发展,汉代音乐逐渐从宫廷而转而走向民间,“乐”不再拘泥于“礼”的束缚,开始迎合娱乐文化发展之需逐渐恢复了怡情、娱乐的功能。

通过上述的分析可知,秦汉东北墓葬的分布主要集中在辽东地区。东汉墓葬壁画中乐队配置、人物形象、演出节目等都体现出明显的世俗化倾向,这种倾向是社会习俗、审美观念等多种因素共同作用下产生的。从东北地区的音乐遗存中我们能够清晰地看到音乐文化在历史长河中的发展进程:中原与外族的音乐文化交流密切,汉代乐舞百戏得到了很好的发展;受汉代“厚葬”之风影响,随葬品中出现了大量乐舞百戏图像;乐队用器由金石重器逐渐转化为丝竹管弦。这些发展与变革推动着音乐审美的转变,使得该地的音乐文化呈现出雅俗共赏,多元共同发展之繁荣景象。

(责任编辑 李欣阳)