谈《说文解字》与中国书法(下)

2023-05-09朱天曙

《说文解字》与小篆笔法

学习篆书,先要识篆,学习许慎《说文解字》,了解篆书的基本字形规律,然后从整饬规范的篆书入手临习。要掌握中锋用笔的基本功,注意篆书结构的多变和对称,培养基本的造型能力,体会篆书古拙、浑厚、朴茂、整饬的基本特征,掌握了篆书的基本笔法,对学习隶书等书体有重要的作用。篆书有秦以前的篆书,又称籀文,起于西周晚期。西周灭亡后,平王东迁,秦处周地续用籀文,逐渐演变为秦系文字。公元前221年秦始皇“书同文字”后,使用规范化的小篆。汉代沿用小篆,常常称为“汉篆”。

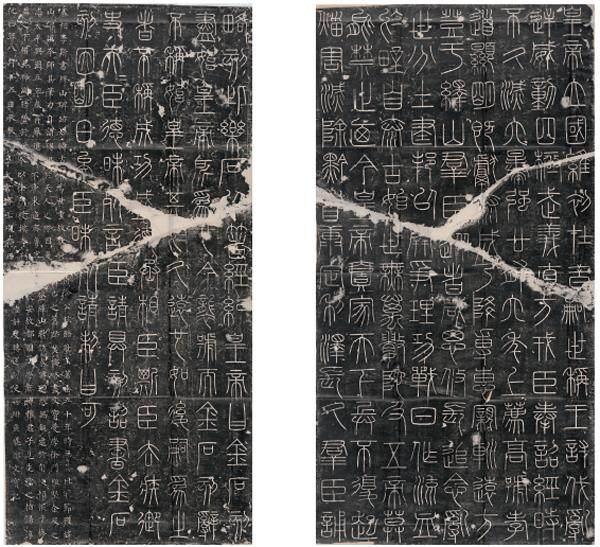

秦始皇统一全国后东巡,在峄山、泰山、琅琊台、之罘、碣石、会稽等地刻石铭功,相传为李斯所书,这些秦刻石小篆,字形规范均匀,笔画萦纡圆转,是规范的小篆字体。乾隆五年(1740),泰山刻石因泰山顶玉虚观遭火灾,石被毁,嘉庆二十年(1815)移置于山下岱庙。泰山刻石有残文摹刻本传世,一种见于《绛帖》等宋人丛帖,存146字。还有一种“安国本”,即明人安国旧藏的宋拓本,存165字,比丛帖本多出19字,很可能安国本非拓自原石。文物出版社出版过安国本《泰山刻石》,后面附录有书法家沙曼翁的墨迹临本,点画苍古,用笔自然,是学习《泰山刻石》的好范本。将此碑中的篆书和《说文解字》的小篆字形结合在一起学习,既识篆,又学篆,会收到良好的学习效果。

峄山刻石传世无原拓本,摹刻本世称“长安本”,石碑两面刻字,前九行后六行,每行十五字,现存西安碑林。峄山刻石为玉箸篆,中锋行笔,笔画转折不露圭角,首尾藏锋,横平竖直,左右对称。现在很多人学篆书学峄山刻石,常常临摹其形,求其形似,忽略了秦篆的用笔意趣,很多人把峄山刻石写俗了,失去了其整饬而高古的气息。

东汉小篆著名的有《袁安碑》和《袁敞碑》,很可能是一人所书,篆法厚重雄茂,刻工精湛,是学习小篆的好资料。唐代以后,篆书的水平就差了,原因是“唐人不识古文,所作篆书,劣等字匠”(章太炎《小学略说》)。唐代工篆书有影响的是李阳冰,传世作品有《三坟记》和《城隍庙记》,他和秦代李斯并称“二李”,常为后代人学篆书取法。现藏西安碑林博物館的《篆书目录偏旁字源碑》是宋代咸平二年(999)根据释梦英小篆刻成的石碑,碑上把《说文解字》540个部首用小篆写出,依次排列,并在每字下用楷书注音。掌握了这些部首的篆书,也就掌握了小篆的基本写法。

《说文解字》上收录的小篆,是学习篆书的重要标本。小篆的书写风格多种多样,用笔或圆润婉转,或刚劲通达。玉箸篆的笔画粗细平均,藏头护尾,不漏锋芒,圆润之中见筋骨。《石鼓文》为秦系文字,起止圆融,藏锋敛锷,婉转畅达,字形舒和匀整,既有金文的质朴,又有秦刻石小篆的整齐,清代书家吴昌硕书写尤多,用笔苍润,点画厚重,一生潜心学此刻石,自称“一日有一日之境界”,进而创造了新经典篆法,并影响到绘画,开创了金石画风。

小篆的执笔方法,要求指实掌虚、腕肘悬起,在运笔方面要求藏锋起笔,中锋行笔,回锋收笔,一气呵成。隶书、楷书的笔画有点、横、竖、撇、捺、勾、折、挑等笔法,小篆的用笔和隶楷行草相比,比较单一,变化较少。

《说文解字》说:“篆,引书也。”“引”是写出圆转匀称的笔画。小篆的基本笔画只有直线和弧线两种,直线包括横画、竖画和斜画,弧线包括上弧、下弧、左弧、右弧等。小篆中一般以短横和短竖来表现楷书的“点”,而不用楷书之后“点”的写法。

篆书书写中,各个笔画有先后顺序,这就是我们常说的“笔顺”。小篆笔顺前人概括为:先上后下,先左后右,先横后竖,先外后内,先中后旁。小篆与隶、楷的结构不同,有些字比隶书、楷书的笔画多,隶书、楷书一笔完成的,篆书常常需要两笔或两笔以上才能完成,在书写实践中可以体会到。

汉字都是由数量有限的基本字符组合而成的,《说文解字》部首多为基本字符,记住这些基本字符是掌握小篆写法的好方法。学习小篆,首先要学会中锋用笔的笔顺,依照笔顺把小篆写得整齐匀称。值得注意的是,篆书中的笔顺、书写顺序和楷书的笔顺不一定完全相同,如横笔画多的字我们可以一气写完横再写竖画,这些和楷书从上到下依次写是不一样的。

小篆结体关系到篆书的书法风格。依据字理在一定空间里排列组合,进而形成小篆特有的结体。隶书的结体多为扁方形,楷书的结体多为正方形,而小篆的结体则多呈长方形,其长宽比例通常为三比二。

小篆的结体一般有这样的基本规律:

上实下虚:为了保持小篆长方形的形态,小篆重心在上者要写得上紧下松,下垂的脚要稍长,写得疏放流畅。

上虚下实:小篆重心在下者要写得下部紧凑,上部舒朗。

左虚右实:小篆的重心在右边。

左实右虚:小篆的重心在左边。

中实旁虚:小篆的重心在中部。

此外,小篆的结体还有左中右结体、上中下结体、对称结体,这些都要根据具体的情况联合处理。当然,要形成个人的篆书风格,往往会打破一些程式,如吴昌硕写《石鼓文》,把字形拉长,左低右高,形成个人特殊的结体。我们书写时要精心安排,对称均匀中有变化,在起讫、行笔、结体上求得平衡和谐。

《说文解字》还有“正字”的作用,也就是正确地书写篆字,这也是我们要勤查的原因。有些初学书法者用小篆写作品时,按楷书字形去推小篆,这样就不是小篆而是自造篆字了,在篆刻中也有相似的情况。如“活”字,不是三点水加“舌”,而是三点水加上面一个“氏”下面一个“口”,这才是“活”的篆法。

《说文解字》成书于东汉中期,当时人所写的小篆的字形,也有讹误。成书后屡经传抄刊刻,又造成一些字形错误。因此,《说文解字》小篆的字形极少数也有不可靠的,需要用地下出土的秦汉金石等实物资料上的小篆来加以校正。“纸上之材料”和“地下之材料”二者互相印证,更有助于对篆书和字形来源研究的深入。

学习篆书,是中国书法入门的重要途径。清代书家傅山甚至认为“楷书不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格”(傅山《霜红龛书论》)。《说文解字》帮助我们解决“识篆”的问题,能识篆字而后能写,进而巩固中锋运笔的基本功,体会篆书点画书写的质感,把握篆书结构在对称中的变化,提高书写字形的准确性。

值得注意的是:通过《说文解字》学习小篆的写法,不能停留在描摹字形上,这是书写篆字特别要强调的。学篆书要有“书写性”,不能光“描”和“摹”。我们常常看到,很多初学者用《说文解字》学习小篆,光取其字形,缺少用笔的内容,不能熟练运用中锋行笔,往往写出来的字俗气不堪。学习《说文解字》的篆书字形,还要辅以篆书名帖加以学习,强化书写性,这样的篆书书写才有艺术价值。清代书家邓石如、吴让之、吴昌硕、赵之谦等人的篆书各有风格,但用笔上都十分讲究,“书写性”很强。

《说文解字叙》在书论史上的价值

《说文解字叙》是许慎为《说文解字》所写的自叙,放在全书的最后一卷,即第十五卷。这篇序言在文字学史和书法史研究上有着极为重要的地位,是全书的总纲,许慎关于汉字和中国书法的基本观点,如汉字起源、流变、构造、“秦书八体”以及写作此书的目的、体例等都在其中。

中国书法是在汉字基础上形成的艺术形式,它与汉字有着密不可分的依存关系,离开汉字哪有什么书法?因而《说文解字》对后代书体字形的发展起到了重要的影响。《说文解字叙》的开篇阐述了许慎的文字史观,他认为文字的源头可以追溯到“《易》八卦”与“结绳”:

古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。及神农氏结绳为治而统其事,庶业其繁,飾伪萌生。

“伏羲画卦”的说法出自《易·系辞下》,许慎较早将“八卦”与文字联系在一起,唐代张怀瓘《书断》中“爻画则文字之兆朕”的观点显然是受到了《说文解字叙》的影响。“结绳而治”的典故同样出自《易·系辞下》,其语曰:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸夬。”许慎认为“伏羲画卦”与“结绳而治”都是在为“仓颉造字”蓄势。“仓颉造字”的传说在战国时期已经广泛流传,如“好书者众矣,而仓颉独传者一也”(《荀子·解蔽》),“昔者仓颉之作书也,自环者谓之私,背私谓之公”(《韩非子·五蠹》),“奚仲作车,仓颉作书”(《吕氏春秋·君守篇》)。仓颉所造之字为文字最原始的形态,许慎将这种最原始的文字形态称之为“书契”。

许慎在《说文解字叙》中对“文”“字”“书”三者的概念进行了区分。“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文,其后形声相益即谓之字,字者,言孳乳而浸多也。着于竹帛谓之书,书者,如也。”清代段玉裁《说文解字注》中认为“文”为象形、指事之属,而“字”言形声、会意之类,又说“独体曰文,合体曰字,统言之则文字可互称”。由此可知,“文字”是“文”与“字”的总名。若继续对“文”与“字”进行区分,则“文”主形,是较为原始的文字。而“书”强调文字与书写载体的结合,而各种书写载体中以竹帛产生的时代较早,因而选其为代表。“书者,如也”一语是许慎论文字所概括而成的,至清代刘熙载发展为“书者,如也,如其学,如其志,总之如其人而已”的“书如其人”说,中国书法中许多艺术观念实则来源于许慎对文字的认识。

《说文解字叙》中最有影响的是许慎提出的“六书”理论:

一曰指事,指事者,视而可识,察而可见,“上”“下”是也;

二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,“日”“月”是也;

三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,“江”“河”是也;

四曰会意,会意者,比类合谊,以见指,“武”“信”是也;

五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,“考”“老”是也;

六曰假借,假借者,本无其字捺,依声托事,“令”“长”是也。

“六书”较早见之于《周礼·地官》,“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教之六艺:……,五曰六书,六曰九数”。《汉书·艺文志》中对“六书”的名称进行了详细阐释,“古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也”。可见,“六书”一说由来已久。但认可度最高还是许慎对“六书”的阐发,他首先将“六书”之名定为指事、象形、形声、会意、转注、假借六种,又对每种名称的内涵进行深入剖析,并辅以例证。他对“六书”的解说,是历史上首次对“六书”定义的正式记载。现在一般认为,“六书”中的象形、指事、会意、形声属于造字之法,转注与假借则属于用字之法。后世书论中也不乏对许慎“六书”的解读:

夫指事者,在上为“上”,在下为“下”;象形者,日满月亏,象其形也;形声者,以类为形,配以声也;会意者,以戈为“武”,人言为“信”是也;转注者,以老为寿考也;假借者,数言同字,其声虽异,文意一也。(西晋·卫恒《四体书势》)

是以一画加“大”,天尊可知;二“方”增“土”,地卑可审。日以君道,则字势圆;月以臣辅,则文体缺。及其转注、假借之流,指事、会意之类,莫不状范毫端,形呈字表。(南朝梁·庾肩吾《书品》)

如果说“六书”理论与文字学的关系更加密切,那么许慎关于秦汉之际书体内容的论述则是古代书论中的重要内容。古典书论最初的内容导源于书体论,许慎开启了古代书体讨论的先河。他将“画卦”与“结绳”视为前文字阶段的典型代表,在文字产生之后他又以时间为线索,梳理了大篆、古文、小篆、隶书、草书等实用书体的发展脉络,“宣王太史籀,著大篆十五篇”,“孔子书六经,左丘明述春秋传,皆以古文”,“斯作《仓颉篇》……皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也”,“秦烧灭经书,涤除旧典,大发隶卒,兴役戍,官狱职务繁,初有隶书”,“汉兴有草书”。稍后的崔瑗与蔡邕分别著有《草势》与《篆势》,书体论从此正式登上了书论史的舞台。到了西晋,卫恒《四体书势》中选取的“四体”即为古文、篆书、隶书与草书,《说文解字叙》对后世书论中的书体论影响可见一斑。

《说文解字叙》对先秦至新莽的文字和书法的发展作了介绍,是比较系统的文字发展史和书法史的记载,保存了很多重要文献。其中,首次出现了“秦书八体”与“新莽六书”说:

自尔秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符,四曰虫书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。

及亡新居摄,使大司空甄丰等,校文书之部,自以为应制作,颇改定古文,时有六书(古文、奇字、篆书、佐书、缪篆、鸟虫书)。

“八体”中的刻符、虫书、摹印、署书、殳书是篆书的变体,刻符用于符信,虫书用于幡信,摹印用于印章,署书用于封检,殳书用于兵器,因其使用对象不同,名称也有所区别。“六体”中的佐书是隶书异称,其字大抵是依据古文稍加改换而成,至于缪篆之于摹印、鸟虫书之于虫书含义大体相同。这些说法成为后代了解秦汉文字和书法的基本内容。

“盖文字者,经艺之本,王政之始,前人所以垂后,后人所以识古”,这是许慎文字观的核心内容,是促使他阐发“六书”理论和介绍书体源流的思想基础。许慎站在古文经学的立场,注定了他崇古的文字观。汉字隶变后,形体构造确实发生了很大的变化,时人据隶变后的文字来说字解经,引起了许慎强烈的不满,“俗儒啚夫,玩其所习,蔽所希闻,不见通学,未尝睹字例之条,怪旧艺而善野言”,他试图通过《说文解字》这部著作来正本清源,实现“理群类,解谬误,晓学者,达神恉”治学理想。

中国古典书论中的许多观念和认识,也可以从《说文解字叙》中找到端倪。早期书论如传蔡邕《九势》、成公绥《隶书体》、杨泉《草书赋》、卫恒《四体书势》、江式《论书表》、张怀瓘《六体书论》《文字论》《书断》等都与《说文解字叙》有密切关系,征引许慎的观点常常能见到,这篇《说文解字叙》也因此在中国书论史上留下了浓墨重彩的一笔。

朱天曙 北京大学邀访教授、中央美院特聘教授、北京语言大学中国书法篆刻研究所所长

知识竞答:

1.根据以下图片线索,说出一联七言宋诗:

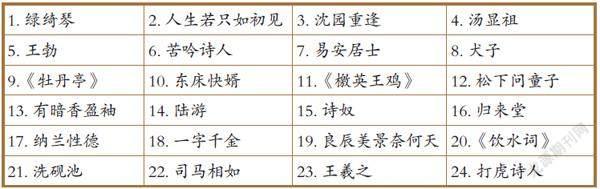

2.请将以下诗词知识配对,共八组,每组三项:

——摘编自《尽吸西江谁与敌—诗词竞赛指南》