CT三维重建技术应用于骶髂关节前方钢板治疗不稳定性骨盆骨折的疗效观察

2023-05-08鲁顺立吕豹张宁

鲁顺立 吕豹 张宁

不稳定性骨盆骨折为最严重的一种骨盆骨折,50%~60%可致残,严重还可导致病人死亡,对病人生命安全影响较大[1-2]。传统保守治疗不稳定性骨盆骨折效果有限,根据病人骨折情况选择合适术式有效进行牢靠固定及解剖复位,可有效稳定骶髂关节[3]。骶髂关节前方钢板固定为临床治疗不稳定性盆骨骨折的常用术式,能够提高局部功能,促进骨折部位恢复[4-5]。CT三维重建技术能够作三维重建及多平面图像处理,且无前后重叠,可获得更细致的图像信息,帮助掌握更详细的骨折情况,利于手术进行及术后恢复[6-7]。本研究将CT重建技术应用于骶髂关节钢板治疗不稳定性骨盆骨折,并观察其临床疗效。

对象与方法

一、对象

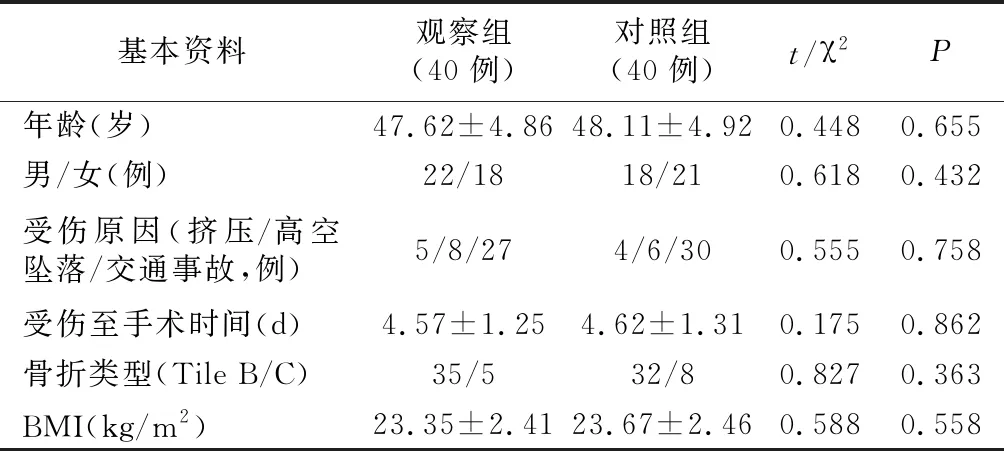

2020年1月~2022年1月本院接受治疗的不稳定性骨盆骨折病人80例,随机分为对照组和观察组,每组各40例。纳入标准:(1)CT、X线检查均符合《临床诊疗指南·骨科分册》中相关诊断标准[8];(2)肝肾功能、凝血功能及血常规等正常;(3)临床资料完整,自愿配合本研究;(4)所有病人均行骶髂关节前方钢板内固定。排除标准:合并精神障碍或智力障碍;存在病理性骨折;合并其他部位严重损伤及骨折。本研究经我院伦理委员会批准。两组基本资料比较见表1。两组基本资料比较,差异无统计学意义。

表1 两组基本资料比较

二、方法

1.手术方法:对照组给予骶髂关节前方钢板内固定:病人取仰卧位,全身麻醉,将腹肌附着点(沿髂嵴向后)切开,充分显露髂嵴关节、髂窝周围,以辅助螺钉进行复位,再使用重建钢板(5孔、2~3块)成角斜行横跨骶髂关节并固定,髂骨侧可使用2~3枚螺钉固定,骶骨侧使用1~2枚固定。观察组在对照组基础上给予CT三维重建技术指导:使用螺旋CT(Fhilips Mx8000 Dwal Exp)扫描,从髂前上棘至坐骨结节水平在平卧位下依次扫描,约30~40层,重建间隔0.5 mm,厚度1.6 mm,层厚3 mm,螺距1.0~1.5 mm。每秒1层,300 mA,140 kV。将扫描数据传送至Exceed 3D工作站进行三维重建,可将骨盆任意旋转,根据需求摄片。

2.观察指标 :(1)术中及术后相关指标包括手术时间、出血量、下床时间、负重时间、住院时间、骨折愈合时间。(2)疼痛程度,分别于术前、术后1周、2周、4周以疼痛视觉模拟评分法(VAS)评估病人疼痛程度,共0~10分,分值越高表示疼痛越严重。(3)骨折复位情况,于术后4周以Matta评分评估骨折复位情况:优:骨盆后环分离移位不足4 mm;良:分离移位4~10 mm(骨盆后环);中:分离移位10~20 mm(骨盆后环);差:分离移位超过20 mm(骨盆后环)。(4)骨折功能康复情况,于术后4周以Majeed评分评估病人骨折康复情况,85分及以上为优,良为70~85分,可为55~69分,差为55分及以下。(5)并发症发生情况。

三、统计学方法

结果

1.两组术中及术后相关指标比较见表2。结果表明,两组出血量、骨折愈合时间比较差异无统计学意义(P>0.05),观察组下床时间、负重时间、住院时间、手术时间均明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组病人术中及术后相关指标比较

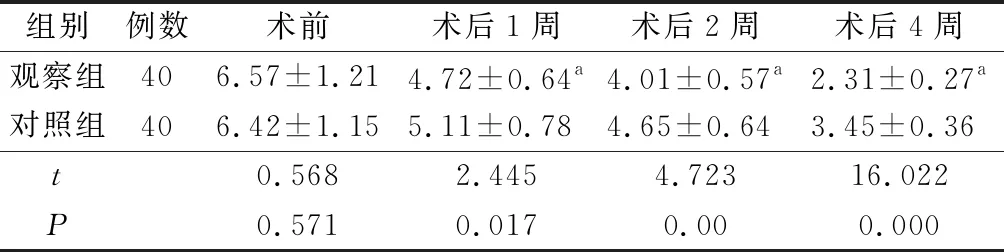

2.两组疼痛程度比较见表3。结果表明,两组术前VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),观察组术后1周、2周、4周VAS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组 疼痛程度比较(分)

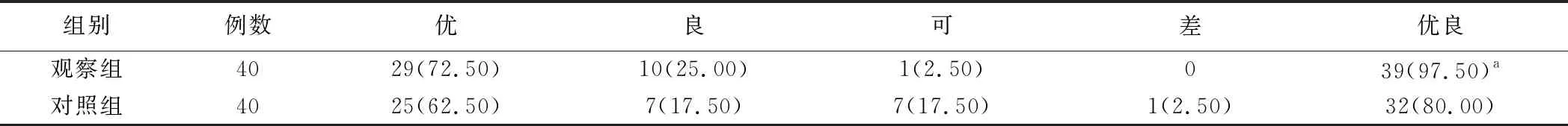

3.两组骨折复位情况比较见表4。结果表明,观察组骨折复位优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表4 两组骨折复位情况比较(例,%)

4.两组骨折功能康复情况比较,见表5。结果表明,观察组骨折功能恢复优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表5 两组骨折功能康复情况(例,%)

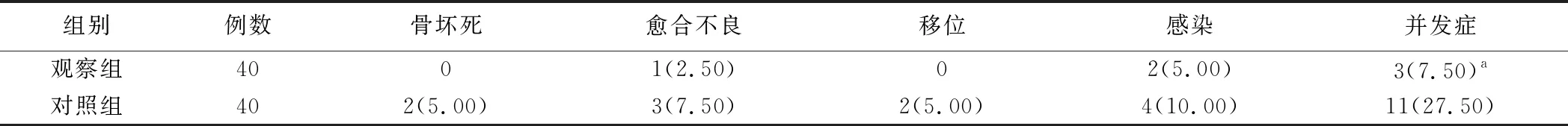

5.两组并发症发生情况比较,见表6。观察组骨坏死、愈合不良、移位、感染等并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表6 并发症发生情况(例,%)

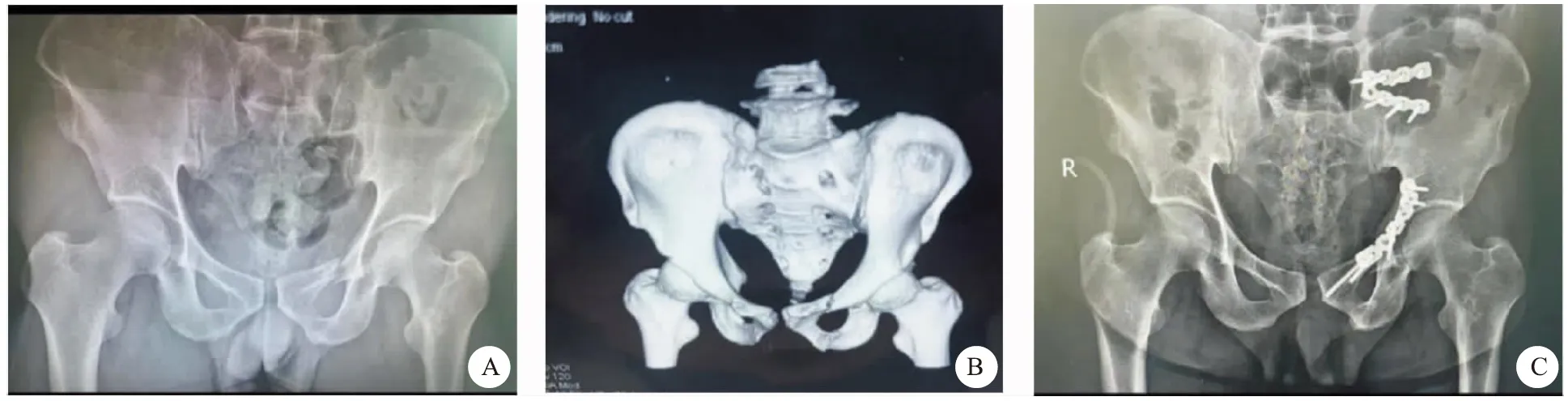

6.典型病例:50岁,女性,因外伤致骨盆骨折入院。经手术治疗予以骶髂关节八字钢板稳定骶髂关节,以髋臼前方钢板固定尺骨支骨折,术前、术后影像资料见图1。

A:术前骨盆正位X线片示左侧骶髂关节部分分离,尺骨支骨折;B:术前骨盆三维CT重建示左侧骶髂关节较对侧有分离损伤;C:术后4周骨盆正位X线片示恢复骨盆环稳定

讨论

不稳定性骨盆骨折涉及耻骨联合和骶髂关节的空间移位,属于复杂的骨折类型,主要特征为后环、骶尾骨、髂骨及骶髂关节等受到严重损伤,常伴随周边软组织损伤,治疗难度高[9-11]。骶髂关节属于一种微动关节,主要由筋膜、盆底部肌肉及周围韧带组成,能够稳定骨盆[12]。骶髂复合体具有维持骨盆稳定60%的作用,骨盆一旦受到暴力损伤极易导致骶髂及其周围关节发生骨折[13]。临床以往多采用外固定手术治疗不稳定性骨盆骨折,通过固定骨盆,降低死亡率,多用于临时固定、开放性骨折及紧急抢救等[14]。近年来,临床多采用骶骨后钢板固定、前方钢板固定等方式,其中骶髂骨关节前方钢板固定能够有效维持骶髂关节稳定性,但是耻骨联合的分离稳定性受到影响,且手术时间长、手术复杂,增加软组织感染及损伤风险[15]。骶髂关节神经密集,此处进行手术易损伤神经,需两块钢板进行固定,增加手术风险。CT三维重建技术能够清楚显示骨折移位、范围及复杂程度,将骨折具体情况全面显示出来。史纪元等[16]研究显示,将CT三维重建技术用于创伤性骨折可有效提高临床治愈效果。

本研究将CT三维重建技术用于骶髂关节前方钢板治疗不稳定性骨盆骨折。结果显示,观察组骨折功能恢复优良率、复位优良率、下床时间、负重时间、住院时间、手术时间明显优于对照组;两组出血量、骨折愈合时间比较无明显差异。提示CT三维重建技术用于骶髂关节前方钢板治疗不稳定性骨盆骨折可有效缩短手术时间,减轻术后疼痛,促进恢复。可能是因为前方钢板固定能够同时显露前环与后环,显露范围可扩大至耻骨联合到骶髂关节,使切口同时固定前后环。此外,钢板具有较强的可塑性,能够更好地贴和骨盆面,紧密结合骨折断端,进而减少骨折不愈合的可能性。CT三维重建技术可将腰骶丛及骶髂关节清晰显示出来,在明确骨折具体情形下进行治疗,进而提高手术效果,促进术后恢复。本研究还发现,观察组并发症发生率低于对照组。可能是因为骶髂关节前方钢板是由前外侧进入髂窝,能够避免后路进入导致切口受压引发的皮肤坏死及切口感染等并发症。CT三维重建技术可将骨折局部的细微及复杂解剖部位立体的呈现出来,利于手术进行,也有利于减少并发症的发生。

综上所述,CT三维重建技术应用于骶髂关节前方钢板治疗不稳定性骨盆骨折可有效缩短手术时间,减轻病人疼痛,促进术后恢复。本研究纳入样本量较少,可能影响结果偏倚,还需在以后研究中增加样本量进一步分析。