仪式、记忆与认同:主流媒体话语表达与传播研究

2023-05-08王琬琪

王琬琪

[摘要]深度媒介化时代,主流媒体因其专业化、体系化的话语表达与内容传播成为主流价值观的维护者与社会舆论的引导者,在重要时间节点通过特定仪式构建集体记忆与引发情感认同。新年伊始,澎湃新闻等主流媒体公开发表回顾过去、展望未来的新年献词,以独特的话语表达方式聚焦社会现实、凸显社会发展境况,展现了自身价值立场与情怀理念,绘制了社会的宏观景象。通过引发情感共鸣、构建集体记忆、凝聚身份认同三方面,澎湃新闻推动了话语的广泛传播与扩大了主流媒体的社会化影响。

[关键词]话语表达;主流媒体;新年献词;澎湃新闻;集体记忆

一、研究背景与研究问题

在媒介以自身逻辑深入影响社会的数字化时代,信息过载、事实难辨使人们愈难对社会发展图景产生真实感知。主流媒体依托自身的社会公信力和影响力,以评论为主要形式发表的新年献词,主要是对过去社会发展成就以及社會事件的归纳和回顾,具有刻画宏观社会景象与传递价值的重要作用。

澎湃新闻兼备时政和思想两大重点板块,以高质量的原创性内容引发社会广泛关注,是主流媒体的典型代表。因此,文章试从话语研究的视角解析澎湃新闻2017—2023年新年献词(澎湃新闻最早于2017年发表新年献词),从话语文本、话语实践、话语社会文化实践三方面探究其话语特征和传播策略,以管窥主流媒体如何表达与传播新闻话语,从而更全面地体现新闻价值理念与社会意识形态。

二、文献综述

笔者分别以“话语研究”“主流媒体”“新年献词”为关键词对现有研究进行考察,发现在新闻传播学领域关于媒体话语表达实践的研究主要集中在以下两个方面。

一是话语相关研究。话语是语言系统与社会语境的共同组成部分,哈里斯(Harris Z.S.)最早提出话语分析并将其用于分析语言和社会之间的联系,话语分析相关研究主要介绍了话语研究理论基础与方法流派以及如何运用话语分析理论考察具体实践。梵·迪克(Teun A.Van Dijk)首次结合话语分析与新闻文本,从文本与语境两方面进行新闻话语研究[1]。我国学者胡春阳较早对国外新闻话语理论与研究方法进行系统梳理[2]。此后我国的相关研究大多探讨新闻话语特点、生产逻辑以及隐含的意识形态。

二是媒体新年献词相关研究。国外研究新年献词的文章较少,最具代表性的是有关《人民日报》新年献词的话语民主体现研究和村田忠禧以《人民日报》元旦社论为例探讨新闻话语词汇与国家发展的潜在联

系[3]。国内研究则着眼于《人民日报》《南方周末》等主流媒体发表的新年献词,通过话语分析等方式详细探究媒体新年献词的整体写作特征、话语表达风格、社会景象建构。

基于“新闻话语”“主流媒体”“新年献词”等概念的相关研究,本研究探讨的新闻话语是与一般社论或评论有较大差异的新年献词,即对过去一年进行全面总结、对新年做出期待与展望并反映媒体的态度立场与传播理念的新闻话语。主流媒体以较强的传播力、引导力、影响力、公信力承担社会责任与义务,其发表的新年献词也具有较高的研究价值。

三、研究对象与方法

澎湃新闻于2017年发表了第一篇新年献词,因此本研究以澎湃新闻2017—2023年发表的7篇新年献词(表1)为例,运用话语分析法,借鉴费尔克拉夫(Fairclough)的批判性话语分析思想,从话语文本角度分析澎湃新闻新年献词的语言形态;从话语实践角度研究澎湃新闻新年献词的生产与呈现,以剖析主流媒体的专业理念;从话语社会文化实践角度考察其话语生产主体以及文化语境,解析主流媒体新年献词话语的价值功能与传播效果,进一步揭示主流媒体在社会语境下话语表达的深刻原理。

四、研究结果

(一)新年献词标题话语:紧跟时代,简要精炼

新闻话语的标题浓缩了整篇文章的精华内容,成为受众判定新闻可读性的重要标准。新年献词作为主流媒体跨年的特殊仪式,承载其思想态度的标题有助于新闻话语的表达呈现。

澎湃新闻新年献词的标题与时代发展紧紧相连,“巨变”“新时代”“世界”等词汇在标题中相继出现,体现了澎湃新闻对社会脉搏的准确把握,“不畏”“向前”

“热爱”“出发”等情感词汇蕴含澎湃新闻对未来的积极期待和价值取向。此外,澎湃新闻新年献词的标题风格简要却不失生动,既准确精练又带有浓厚的文学色彩,如《春天是从冬天开始的》《对生命的热爱是最通行的世界语言》等,突出澎湃新闻关注时代与社会的主观立场与价值态度。

(二)新年献词主要词汇构成

词汇是构建话语的基本元素,承载话语主体对人物与事件的描述性语言,助力话语内容与情感的传递表达。作为元旦跨年的仪式性话语[4],新年献词主要由社会热点词与情感词组合而成,从主流媒体对热点事件的选择和呈现可以管窥其话语建构范式以及新闻专业性[5]。

1.词频与热词:把握宏观,着眼微观

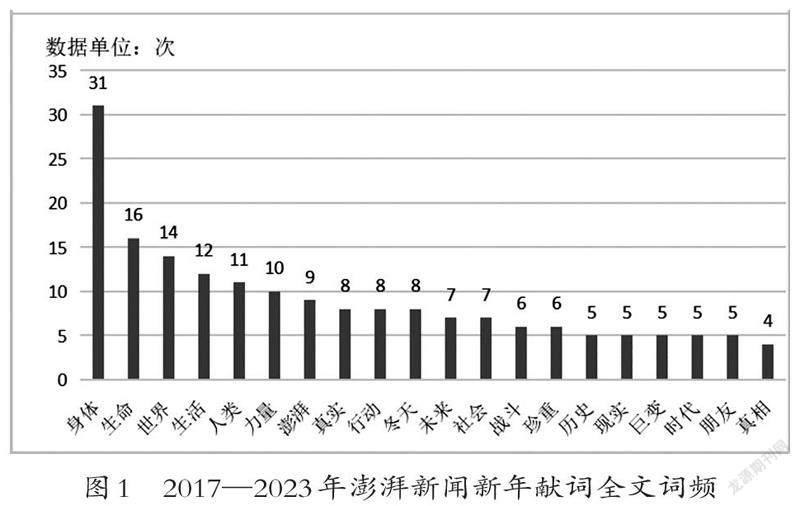

笔者通过对澎湃新闻2017—2023年的新年献词全文内容进行词频统计,出现频率排名前20的词汇如图1所示。

由图1可知,2017—2023年澎湃新闻新年献词中,“身体”“生命”“世界”“生活”“人类”“力量”等词汇出现频率较高,其中“身体”共出现31次,充分展现澎湃新闻贴近群众与实际的话语理念,其注重以宏观社会与微观个体相结合的视角记录社会。

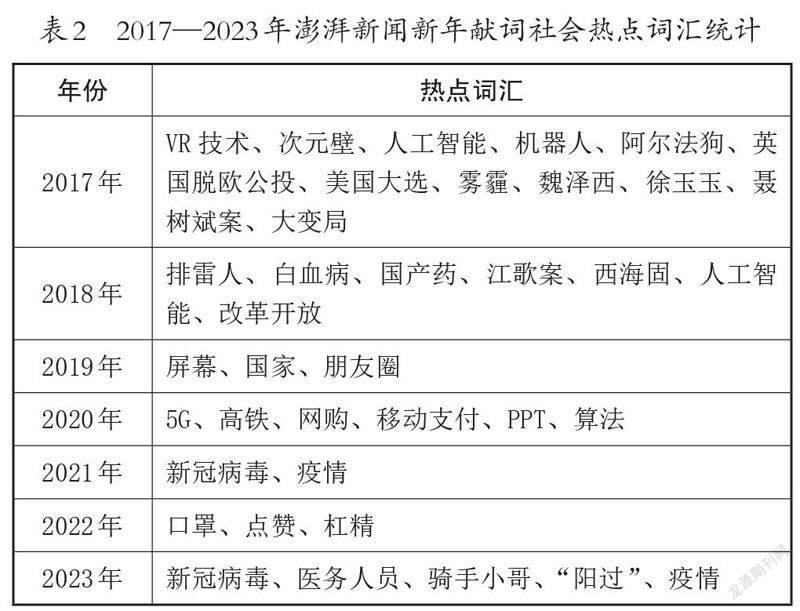

同时,笔者筛选并分析澎湃新闻这7年的新年献词中的社会热点词汇,如表2所示。

整体而言,澎湃新闻的新年献词内容与当年的国内外热点事件紧密联系。从“英国脱欧公投”“美国大选”到“高铁”“移动支付”“算法”,再到“新冠病毒”

“疫情”,澎湃新闻坚持对时事热点、经济成就、重要节点进行报道,多次提及“改革”“开放”等关键议题,展现其对时代发展的关注和记录。

2.情感词汇:人文关怀,引发认同

新闻报道合理应用情感词汇能够引发受众心理感触,更易与受众形成情感共鸣,从而实现整合社会、凝聚认同的目标。情感词汇在新年献词中极为常见,褒贬含义分明的情感词能体现话语生产者对社会变化的情感倾向与立场态度。笔者参考中国知网上的《情感分析用语词集》,对2017—2023年澎湃新闻新年献词中的情感词汇进行统计,结果如表3所示。

整体来看,澎湃新闻这7年的新年献词的情感基调蕴含强烈的人文关怀,在饱含积极乐观色彩的同时展现其对未来的憧憬。从具体使用情况来看,“蓬勃”“希望”“喜悦”“期待”等正面倾向的情感词汇占大多数。这一方面是澎湃新闻对社会发展成就的肯定与赞美,另一方面也是其对人民幸福生活和国家繁荣富强的无限期许。与此同时,澎湃新闻多着眼于宏大社会视角下的个体人物,通过“从容”“勇气”“忍耐”“安然”和“焦虑”“恐惧”“艰苦”“哀怨”等词汇表达对人们物质与精神生活的深切关怀。

(三)新年献词话语表达

1.叙事视角:第一人称为主,拉近与受众距离

作品或文本通过叙事视角展现其看待世界的方式[6],作者将自身情感体验寓于叙事角度,受众在从作者叙事角度理解社会的同时,体会作者的情感态度。根据词频统计,澎湃新闻新年献词的话语表达基本采用第一人称叙事角度,“我们” “我”频繁出现,将媒体自身与人民大众置于相同信息场。“我们艰难地走过了2022”“我们祈愿好消息早日落地”等表述从受众的角度出发,在增加亲切感的同时也易于受众接受媒体的观点,使受众产生情感共鸣与价值认同。

2.话语修辞:渲染情境,强化主题

修辞是话语表达的重要手法,主流媒体多以灵活的语言技巧来助力传播目标的实现和预期劝服效果的达成。笔者对澎湃新闻新年献词的文本修辞进行统计,得出使用最多的前5个修辞,即排比、比喻、引用、反复、对偶。

值得注意的是,澎湃新闻新年献词注重引用专业人士的话语,例如加缪(Albert Camus)的“流放时代”、弗格森(Adam Ferguson)的“守护从内开启的改变之门”、海德格尔(Martin Heidegger)的“存在与时间”等,由此渲染话语文本之间的内在情境[7]。

3.话语风格:寓理于情,平实生动

梵·迪克认为,风格是说话者在不同话语形式中主观选择而成的,其往往是稳定的。基于背景定位、价值观念等影响因素,主流媒体往往会形成独具特色的话语表达风格。澎湃新闻2017—2023年的新年献词,既有对人们过去一年重大新闻事件的集体叙事,也有在新冠疫情背景下生发的对现实、对未来的理性思考,其中大量的积极正面词汇能给人以激励与鼓舞。以平实生动的话语融入真情感受,新年献词便拥有了直抵人心的力量。

(四)新年献词话语实践

在报道事物变化、进行宣传教育的同时,新闻文本的生产也肩负着意义建构的重要职责,这也是主流媒体社会功能的具体体现。文章从话语主题、话语诉求的角度考察澎湃新闻新年献词中的话语建构与意义表达。

1.话语主题:聚焦广阔社会现实的公共话语表达

澎湃新闻新年献词的话语主题真实反映了政治、经济、科技、文化等社会现实,也凸显其坚持内容原创性与高品质的理念宗旨,呼应“时政”与“思想”两大主题。笔者结合澎湃新闻新年献词的词频进行统计,“改革开放”“大变局”“经济社会”等词汇占比约为30%,说明澎湃新闻积极反映国家政治经济建设的伟大成就;“人工智能”“VR技术”“5G”“算法”等词汇则生动记录下科技进步对社会的巨大影响;澎湃新闻新年献词中社会民生类词汇最多,占比约为37.50%(图2)。例如,2018年澎湃新闻的新年献词《你好,新时代》就打破常规,以澎湃新闻记者的创作视角讲述“江歌案”、西海固脱贫、白血病患儿药物短缺等事件,发挥新闻媒介反映社会现实的重要作用。

2.话语诉求:维护主流价值与关注公共利益并重

澎湃新闻新年献词的话语表达一方面维护了主流思想价值的权威地位,另一方面关注公共服务的质量和公共利益的实现。“国家”“改革开放”“思想建设”等高频词汇是澎湃新闻积极引导正向舆论、促进思想认同、凝聚家国共识的有力证明。同时,澎湃新闻新年献词的话语表达也关注公民的日常生活、权利保障、生命健康等与公共理念息息相关的议题,这有利于其在媒体行业构建权威和彰显专业性[8]。

五、讨论与结语

有学者指出,媒体从业者在一定的组织结构和社会语境中借助隐含框架构建媒介话语的策略,从而完成媒介话语的传播仪式。新年献词作为媒体在跨年特殊语境下的仪式性话语,是媒体自身形象、情怀理念以及传播影响力的重要体现。本研究力图呈现澎湃新闻2017—2023年新年献词的话语文本与实践,以此考察主流媒体话语表达与传播的特征与策略。整体来看,澎湃新闻新年献词的话语传播策略可以总结为以下三点。

(一)造就仪式景观以引发情感共鸣

新年献词将过去的事件化为意象,以具有象征性色彩的符号话语造就跨年节点的仪式性景观[9],唤起受众的情感共鸣与价值认同。新年献词在元旦新年的第一天发表,其被赋予告别过去、展望未来的符号象征意义,成为特殊的跨年仪式性话语。澎湃新闻新年献词运用“我们”“你”等话语召唤更多受众参与互动,在打造共通意义空间的同时,能引发受众对社会发展、热点时事等的深刻认知与共鸣。

(二)运用平民化叙事以建构集体记忆

澎湃新闻新年献词围绕服务社会公众、凸显人文关怀的思想理念,通过平民化的话语叙事策略,带领受众全面回顾过去一年的公共事件,以发挥建构集体记忆与认同的社会功能。澎湃新闻新年献词大多采用第一、二人称的视角,以平实通俗的话语表达梳理热点或新闻事件,记录白血病儿童、医务人员、骑手小哥等人群的真实生活状态,从思想精神层面联结受众,完成再现与建构集体记忆的使命,同时引导人们走向新一年的光明发展道路。

(三)共情话语渗透以凝聚身份认同

主流媒体不仅是社会事件的记录者与传播者,也通过话语情感实现社会意识形态的输出,这有利于进一步建构公民对国家民族身份的认同与对共同体的想象[10]。澎湃新闻新年献词以饱含深情的话语将微观个體境况与宏观时代变迁的具体图景娓娓道来,在聚焦社会问题的同时表达对中华民族团结一致、共克时艰以及社会个体自强不息、坚定乐观精神的肯定与赞美,以此将无数社会个体联结成中华民族共同体,有力体现了主流媒体凝聚正能量、传播主流价值观的社会功能。

[参考文献]

[1]托伊恩·A.梵·迪克.作为话语的新闻[M].曾庆香,译.北京:华夏出版社,2003.

[2]胡春阳.话语分析:传播研究的新路径[M].上海:上海人民出版社,2007.

[3]村田忠禧.从《人民日报》元旦社论看中华人民共和国的历史[J].中共党史研究,2002(03):80-86.

[4]龚新琼,邢江.书写·仪式·共同体:新闻记忆理论视角下的2020新年献词解析[J].青年记者,2020(21):39-40.

[5]章震,涂胜彬,陈席元,等.(1997—2016)理想的“外衣”:《南方周末》新年献词的话语变迁与集体记忆研究[J].新闻界,2016(19):17-28.

[6]张涛甫.取精用弘自成一家:评杨义的《中国叙事学》[J].中国比较文学,2000(03):149-152.

[7]熊仁贵.新年献词:仪式性话语的叙事功用与修辞策略探析[J].新闻传播,2022(10):7-10.

[8]张志安,章震.媒介融合语境下新闻职业权威的话语建构:基于48家媒体2016年新年献词的话语研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2017(01):

35-41.

[9]刘会.《中文导报》新年献词的仪式传播[J].青年记者,2018(32):87-88.

[10]史冬冬.在这里想象中国:《南方周末》新年献词的国家叙事研究[J].国际新闻界,2012(07):19-25.