扶贫资产协同运营的内涵、逻辑与趋势

2023-05-08谢治菊

谢治菊

【摘要】脱贫攻坚时期,我国形成了大量的扶贫资产,这为农民增收、产业兴旺、巩固拓展脱贫攻坚成果提供了重要支撑。全面推进乡村振兴,管好、用好、用活扶贫资产,是守住不发生规模性返贫底线的重要助力。因此,如何运营扶贫资产,使其保值增值,真正具有造血功能,成为摆在人们面前的一道难题。在东西部协作背景下,构建以新“4+”超紧密型协作为核心的扶贫资产协同运营模式,对破解这一难题具有重要价值。该模式以“西部要素+东部理念”“西部资产+东部运营”“西部资源+东部技术”“西部产品+东部市场”为要义,通过优势互补、要素互嵌、主体互动、利益互享的运作逻辑,整合资源、融合技术、盘活资产,是东西部协作与跨域协同治理的样板。由此呈现的治理理念、治理技术与治理机制,值得在东西部协作的其他领域与跨域协同的其他行业推广应用。

【关键词】扶贫资产 乡村振兴 超紧密合作 协同治理

【中图分类号】D63 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2023.07.008

跨域协同:扶贫资产运营新理念

改革開放以来,国家扶贫资金投入逐年递增[1],西部通过中央财政扶贫资金、涉农统筹整合资金、易地扶贫搬迁资金、结对帮扶资金、社会帮扶资金等置办了大量的扶贫资产[2],这些资产为农民增收[3]、产业兴旺、巩固拓展脱贫攻坚成果[4]提供了重要支撑。全面推进乡村振兴,管好、用好、用活扶贫资产,是西部不发生规模性返贫的关键,也是改善农村经济生活条件的有力抓手。然而,因资金来源不同、形成路径各异,扶贫资产属性和特点差异较大,面临“多头管”“管不了”“管不好”“不想管”“无人管”等尴尬境地[5],以及资产闲置、收益不高、运营不善等保值增值问题。

扶贫资产管理不善、运营不良会导致扶贫资金的浪费与闲置,更不能充分发挥其“造血”功能,这些影响已引起政府和社会的广泛关注,国家乡村振兴局、财政部等部委出台了一系列关于扶贫资金使用的规定和扶贫资产管理办法。例如,2021年,国家乡村振兴局、中央农办、财政部三部门出台的《关于加强扶贫项目资产后续管理的指导意见》强调,应“根据扶贫项目资产特点,明确产权主体管护责任,探索多形式、多层次、多样化的管护模式”;同年,《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》则将“加强扶贫项目资产管理和监督”作为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要内容。同时,福建、四川、湖南、贵州等地也积极探索扶贫资产收益新做法[6],因地制宜打造扶贫资产管理新模式,取得了明显成效。资产收益扶贫对合理统筹配置财政资金与社会资源、实现减贫问题的协同治理具有重要意义[7]。但实践中仍存在扶贫资产管理理念有待强化、收益分配待优化[8]、监督体系待完善等问题,以及运营人才欠缺、市场销售不畅、资金周转困难等困境[9]。要解决这些难点,就要在完善顶层制度设计的基础上,强化扶贫资产管理理念、做好资产档案管理[10]、优化资产流程管理、建立合理分配机制[11]、开展跨域协同治理。

协同治理是指一个或多个政府部门与非政府部门以共识为导向,以政府为主导,一起参与公共事务管理的过程[12];跨域治理强调组织上跨部门、地理上跨行政区划以及横跨多个政策领域的协力合作,是为实现公共目标或解决共同危机展开的管理活动[13];跨域协同治理是跨域治理与协同治理两个概念的叠加,是一个复合性概念,其治理过程被认为是一个相互联结的完整过程[14]。扶贫资产运营中的跨域协同,是指在东西部协作、对口支援等结对帮扶过程中,将帮扶方的理念、市场、技术等核心要素植入到受扶地区,发挥不同区域不同主体间的协同作用,以达成扶贫资产运营模式创新、收益增加、效果强化之目的。为具体分析跨域协同每一阶段的分工和任务,Wood等人提出了“先行—过程—结果”模型[15],后又有学者提出了跨部门合作发展的结构模型[16]、过程模型[17]、整合模型[18]等分析框架。目前,跨域协同治理的应用场景已涵盖多个公共管理部门与多个政策专业领域[19],具有交叉性、互嵌性、共生性等特性。研究表明,跨域协同主体之间的地位关系[20]、协同组织的行政理念与结构特征[21]、协同制度的顶层设计与经济基础[22]对协同效果至关重要。尤其是跨域协同强调通过对话、互动、协商、谈判凝聚共识,形成集体规则,采取协同行动,倡导构建多主体参与的协作机制,这为新时期扶贫资产运营跨域协同提供了理论依据。

鉴于此,本文试图从跨域协同治理视角分析东西部协作中的扶贫资产运营,也即东西部扶贫资产协同运营。我国东西部协作制度始于1996年,那时称“东西部扶贫协作”,既是我国减贫治理的有力举措,又是实现区域协调发展、协同发展、共同发展的重大战略[23]。以“输血式”帮扶为主的脱贫攻坚时期,东西部协作主要聚焦于人才协作、劳务协作、产业协作、消费协作、教育协作等方面。及至乡村振兴阶段,原有的优势协作领域继续保持不变,但由于更加强调“造血式”帮扶,因而,开始探索市场协作、技术协作、金融协作等领域,扶贫资产运营协作兼具市场协作与技术协作特征,其核心是跨域协同治理。协同治理的要义是将政府、私营部门和民间社会等各种利益相关者汇集在一起并促使他们有效合作,在对口支援[24]、“组团式”教育帮扶[25]、数字经济[26]、公共安全[27]等领域均有广泛应用,这些应用为分析东西部扶贫资产运营协作提供了重要借鉴与启示。为此,本文拟在凝练现有扶贫资产运营模式的基础上,以广东省广州市帮助贵州省安顺市运营扶贫资产为例,对扶贫资产协同运营的内涵、逻辑与路径进行系统而深入的分析。

东西联动:扶贫资产运营新模式

协同治理通常由公共性治理目标、多元化治理主体、网络化治理系统、协作性治理机制等构成[28]。东西部扶贫资产协同运营是典型的协同治理,其原因在于:一是扶贫资产协同运营主体包括东西部地区政府、企业、社会组织等多元主体。二是扶贫资产协同运营主体之间的关系是网络化的,且由于需要不断地与外界交换生产生活资料以维持运营,其网络关系是不断变化的。三是扶贫资产协同运营内部存在大量的非线性作用,各要素和子系统之间的互动并非简单的因果关系,而是复杂的综合关系。四是扶贫资产协同运营尚处于萌芽阶段,处于不稳定的非平衡状态,还未形成有序的资产协作局面。因此,此处从协同治理的要素出发,对以广州市帮助安顺市运营扶贫资产为例的扶贫资产协同运营内涵与特点进行分析。

资料来源与案例介绍。2022年8月1日到15日,课题组一行18人到安顺市6个县区进行了深度调研,调研方法是集体座谈、深度访谈和参与式观察,调研对象为安顺市及其6个区县乡村振兴局、财政局、商务局、住建局工作人员、穗安协作工作队队员以及6个区县分管副县长与项目负责人、受益者。此次调研共开展集体座谈10场次,访谈相关人员135人,参观考察扶贫资产项目12个,由此收集的素材、访谈的资料、获取的信息是本文的主要论据来源。

作为贵州省受扶市之一,安顺市共有8个县区,其中4个曾是国家级贫困县,2021年年末常住人口为245.88万人、农民人均可支配收入为12990元,2021年之前是山东省青岛市结对帮扶,2021年调整结对帮扶关系后改为广州市帮扶。“十三五”期间,安顺市通过投入各级各类财政专项扶贫资金和财政涉农统筹整合资金、社会扶贫资金、东西部扶贫协作资金等,形成了大量扶贫资产,分为到户类、公益类与经营性三种,仅计入档案库管理的扶贫项目就有1.15万余个,金额达197.78亿元[29]。其中,以公益性扶贫资产为主,主要包括农村道路、农田机耕道、农村饮水工程设施、农田水利设施、农产品流通设施等农业农村公共基础设施,占比69.66%;以到户类扶贫资产为辅,主要包含为帮助脱贫户开展生产经营活动置办的牛、羊、养殖圈舍、光伏发电设备等生物类资产和物化类资产,占比16.95%;经营性扶贫资产较少,主要包括为促进脱贫户增收创建的蔬菜合作社、村养殖基地等企业、产业园区/生产基地等用于经营的建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施等有形资产和产业技术、品种、品牌等无形资产,占比13.39%。

自2021年广州市结对帮扶以来,穗安两地深挖资源优势,在盘活扶贫资产方面取得良好成效,摸索出“安顺资产+广州运营”新模式,其核心要义是:其一,发挥国有企业的示范引领作用,开展“广州总部+安顺基地”合作。如引入广州越秀集团,在接收紫云县扶贫车间后继续在白石岩红心薯加工厂和松山街道食用菌生产基地投入资金,保障车间后续发展,持续发挥扶贫资产的造血功能。其二,持续支持国家扶贫项目运营,探索“安顺资源+广东企业”的产业协作。组建安顺珠江体育文化发展有限公司优化升级改造体育场馆,丰富体育培训经营业务,注入东部“体育+文化+旅游”资源,利用东部企业先进运营管理理念和优势市场资源提升安顺扶贫资产价值。其三,发挥数字技术在安顺农业中的应用优势,打造“安顺制造+广东研发”示范样板。如中科院华南植物园和华南理工大学分别派出广州市农村科技特派员在安顺南山婆食品加工有限公司和春归保健科技有限公司成立工作站,与安顺涉农企业的科研团队共同实施科研攻关项目,为运营安顺扶贫资产注入“科技引擎”。其四,充分利用东西部协作平台,开展“安顺产品+广州市场”的消费协作,成效较好。截至2022年11月,安顺市销往广东省的农畜牧产品和特色手工艺品共计14.39亿元,较2020年上涨250.98%,为盘活安顺农产品生产加工基地和扶贫车间、促进农户增收提供了有利支撑。

实施“安顺资产+广州运营”模式后,扶贫资產盘活成效比较明显。截至2022年11月,广州市协助引进51家东部企业到安顺落地,实际到位投资额23.88亿元,实施产业项目65个,较大程度地盘活了当地的扶贫资产[30]。

新“4+”超紧密型协作:扶贫资产运营新模式。“4+”合作模式,于2020年7月在山东、贵州两省主要领导座谈会上正式提出,指“东部企业+贵州资源”“东部市场+贵州产品”“东部总部+贵州基地”“东部研发+贵州制造”。2021年,广东省委主要领导到贵州省考察调研时,对粤黔协作的“4+”模式进行了深化,并将其内涵界定为“广东企业+贵州资源”“广东市场+贵州产品”“广东总部+贵州基地”“广东研发+贵州制造”。后来,为进一步深化东西部协作与对口支援,贵州省投资促进局组织深圳市产业园区协会等有关机构共同编撰了《黔粤产业招商“四加”研究报告》,这一报告是2021年以来粤黔两省在更宽领域、更深层次、更高水平上取得合作成效的生动实践。[31]可以说,“4+”模式既是粤黔协作的经济发展模式,也是两地开展扶贫资产运营协作的基础模式。不同的是,2021年广州市结对帮扶安顺市后,在粤黔协作工作队穗安工作组的引领下,创新出“安顺资产+广州运营”的新“4+”超紧密型协作模式,为提升扶贫资产运营成效提供了重要保障。

第一,新“4+”超紧密型协作内涵。从发生学和范畴学来看,西部的资源、资产、基地、产品皆为广义“资产”的一种形式,只是所存媒介不同,鉴于此,本文使用的是广义的扶贫资产概念。

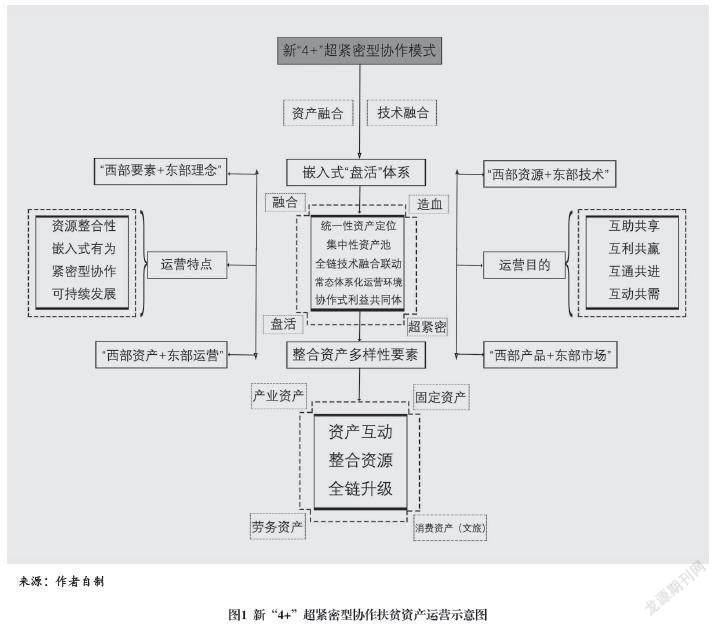

受此影响,所谓新“4+”超紧密型协作,如图1所示,是指东西双方协作主体围绕互助共享、互利共赢、互通共进、互动共需的运营目标,实施“西部要素+东部理念”“西部资产+东部运营”“西部资源+东部技术”“西部产品+东部市场”的扶贫资产运营新模式。此模式的核心要义在于:首先,通过对西部资产进行统一定位,对不同来源、不同层次、不同结构、不同内容的资源进行选择、汲取、配置与激活,整合多元资产要素,实现多维资产融合,重构资源体系,形成资产融合体。其次,通过引进东部技术或西部技术人员到东部学习等方式对现有技术进行改造升级,以技术引进、产业渗透的方式实现全链技术融合,形成技术融合体。最后,资产融合体与技术融合体相互嵌入,建立常态化的资产运营机制,进而盘活西部资产,持续发挥扶贫资产的造血功能,实现超紧密型资产运营协作。简言之,新“4+”超紧密型协作是指在“安顺资产+广州运营”的“4+”策略的基础上,通过西部资产融合体与东部技术融合体相互促进、相互作用形成的新型协作关系,其主要内涵如下。

一是“西部要素+东部理念”,即运用东部地区的运营理念盘活西部地区的资源要素,具体表现在:西部地区的产业园区、种养殖基地、扶贫车间等单位依托其资源禀赋,按照东部地区的市场理念和市场标准进行生产、加工与销售。

二是“西部资产+东部运营”,即引进东部龙头企业、运营团队对西部扶贫资产进行运营,借助其市场化运营能力、体系化运营观念提升西部扶贫资产的运营效益。或者,通过龙头企业带动西部幼小企业运营,培育壮大西部扶贫资产的运营主体。

三是“西部资源+东部技术”,即运用东部的先进技术对西部的特色优势资源进行开发和利用。研究显示,技术因素是影响扶贫资产运营管理的重要因素[32]。扶贫资产主要与农业生产有关。受经济发展水平较低、硬件条件落后、人口文化素质不高等因素的影响,西部地区技术创新能力较低,引进东部技术是提升其创新能力的重要基础,具体表现在:从东部引进资源型企业,应用其先进技术对西部特色资源进行开发利用;或者从东部科研机构委派科技特派员对西部企业进行技术指导,开展技术培训,提高生产效率。

四是“西部产品+东部市场”,即将西部扶贫资产所生成的产品销往东部市场。这一模式往往借助建设粤港澳大湾区“菜篮子”“果盘子”“米袋子”契机,把西部地区的产品和商品销往粤港澳大湾区消费市场。这一方面可以帮助西部地区的群众增收致富,夯实西部地区产业发展基础和增强地区经济实力,助力乡村振兴;另一方面可满足东部地区消费者对绿色、生态、环保农产品的需求,提升东部地区群众的幸福感和获得感。

第二,新“4+”超紧密型协作特点。东西双方围绕扶贫资产运营协作目的,借助东西部协作团队搭建的互动平台,在东部企业或运营团队的创新决策指导下,由西部资产融合体与东部技术融合体相互嵌入、相互促进、相互作用建立起嵌入式“盘活”体系,进而破除区域壁垒、行政壁垒、部门壁垒、行业壁垒的限制,形成扶贫资产运营新模式,具有以下特点。

一是资源整合更好。整合性是新“4+”超紧密型协作模式的基本特点。资源整合表现在两个方面:一方面,由东西部协作工作团队搭建起供应商、经销商和客户的联动平台,组织协调各主体进行互动交流,从而实现资源的纵向整合;另一方面,通过与地方乡村振兴局、高等院校、合作企业、中介机构等进行互动交流,实现资源的横向整合。通过纵横资源整合,建成集中性资产池,方便管理和运营;跨行业交叉资源整合为企业创造前沿的产品与服务提供互补性资源。通过整合资源,进一步激发多元主体参与扶贫资产运营的动力和活力。

二是政府嵌入更深。以新“4+”超紧密型协作为核心要义的扶贫资产运营并非是一种自发行为,而是由政府主导并嵌入多元社会力量的资产协作。“嵌入”最早由卡尔·波兰尼提出,他认为交易行为通常是嵌入在包含着信任和信赖的长期关系之中的,主要用于揭示市场经济与一个国家或一个地区的制度、体制、文化的融合性问题[33]。新“4+”超紧密型合作模式中,既有东部政府纵向嵌入、横向嵌入、斜向嵌入运营系统,也有西部政府对运营系统的主动性反嵌。这样的多向性嵌入式治理,能够降低交易成本,提高区域合作绩效。

三是两地协作更紧。新“4+”超紧密型协作中的相关主体——运营企业之间、运营企业与上下游企业之间、政府部门之间、政府与企业之间、运营企业与新型农业经营主体之间的互动更频繁。例如,借助东部资本在西部发展生产性服务业、特色产业和开展乡村振兴示范带建设等契机,让产业链上下游企业之间的联动增加。同时,依托供应链带动,运营企业与农民合作社、家庭农场、专业大户等的产销对接更多、更精准。

四是成效持续更久。首先,该模式通过资源整合破除行业壁垒,促进运营企业获取匹配度高、实用性强的资产,对企业运营绩效产生积极影响;其次,该模式通过引进东部先进技术改善西部条件,在区域内形成良好的集体学习和创新环境,形成知识、技术和信息交流网络,有利于新技术在产业之間或产业内部的扩散与渗透;尤其是,针对扶贫资产运营在“生产、加工、包装、物流、销售”环节的难题,政府可与企业科研团队共同实施技术攻关项目,以实现资产运营全链技术融合,形成技术融合体。技术融合是不同技术之间通过自身的有机组合实现技术创新的模式,其本质是知识融合[34]。技术依附于组织,组织间的合作能够带来知识流动[35]。知识流动可增加企业的异质性,为技术融合提供基础。技术融合能够提升技术能力,技术能力能够优化企业运营流程、降低运营成本,因此,新“4+”超紧密型协作可让扶贫资产运营的成效更持久。

综上,新“4+”超紧密型扶贫资产运营模式,其本质是对治理对象中多元主体关系及互动程度的研究,是典型的协同治理,对创新东西部协作机制具有重要的参考价值。

横向耦合:扶贫资产运营新逻辑

新“4+”超紧密型协作本质上是东西部协作主体的耦合。耦合原本是物理学上的概念,指两个或多个要素之间联系、连接或相互依赖的关系[36]。发展至今,耦合是指两个或两个以上系统通过相互作用而彼此影响甚至联合起来的现象,在各子系统间良性互动下,相互依赖、相互协调、相互促进的动态关系。结合逻辑学的理论与方法,在已有的“关系—互动—协同”[37]治理模型中加入行为驱动因素,构建基于协同治理的“驱动—关系—互动—协同”逻辑分析框架,如图2所示,并用其对本文构建的以新“4+”超紧密型协作为核心要义的扶贫资产运作逻辑进行分析。

如图2所示,驱动因素是扶贫资产运营的源动力。具体来说,在发挥东西部区位优势、提高扶贫资产运营效率的驱动下,初步建立起东西部扶贫资产运营协作系统。在这一系统中,东部龙头企业、技术人员、消费市场等协作主体与西部扶贫车间、合作社、种养殖基地等协作主体开展扶贫资产运营资料和产品的交易,东西部地区政府、帮扶干部等协作主体之间协调互动,实现要素互嵌,互嵌使得扶贫资产运营协作关系进一步深化,实现融合式互动,形成扶贫资产运营的利益共同体,初次实现协同效应。协同效应对扶贫资产运营主体互动产生促进作用,提升扶贫资产运营主体的互动频率,促使扶贫资产协作运营关系更加持久,增进相互之间的适应性。在利益的驱动下,扶贫资产协作主体在原有协作的基础上开展又一轮多向性互动与互嵌,在原有系统中派生出更多扶贫资产运营协作子系统,经子系统之间的相互作用,扶贫资产协作系统变得更加复杂,进一步拓宽子系统之间协作的维度和领域,促使系统之间或系统内部各主体之间的扶贫资产协作更加紧密,进而产生新一轮协同效应,形成良性循环的扶贫资产协作。

优势互补:扶贫资产运营的制度逻辑。东西部具有不同的区域优势,主要包括绝对成本比较优势、相对成本比较优势、规模比较优势、竞争比较优势、区位比较优势等[38]。目前,西部地区已形成大量扶贫资产,拥有丰富的自然资源、优惠的政策体系、富余的劳动力、日趋完备的基础设施及其配套条件,西部优势为产业发展提供基本的生产资料和运营环境。东部地区的优势主要有敢于创新的制度优势、资本优势、技术优势、管理优势,这些在盘活扶贫资产中发挥着重要作用。

东西优势互补是扶贫资产新“4+”超紧密型协作模式的先决条件和驱动因素,为建立和维护协作关系,实施互动机制提供内在动力。东西部在资源禀赋、区位条件、劳动力水平、管理模式、技术、政策环境等方面存在差异,可以加强东西部扶贫资产资源要素的合理对接和优化配置,推动东部资金、技术、人才、管理、信息、市场等优势与西部资产、资源、气候、旅游、人文、劳动力等优势深度结合,通过跨域流动实现区域间扶贫资产协作共赢。例如,由于协同治理兼容合作与竞争两种关系,以期达成优势互补和治理效果的最优[39],所以,在安顺市扶贫资产协作运营实践中,政府部门营造社会力量广泛参与,有利于激发东西部群体参与互动的意愿。例如,为盘活关岭布依族苗族自治县养牛项目的扶贫资产,广州市花都区与贵州省关岭布依族苗族自治县结合两地产业发展优势和需求,花都区通过“政府牵引、民间往来”的方式,吸纳两地商界企业家成立“花都区·关岭县政协委员交流基地”,进一步加强两地产业协作牵引,有计划开展系列政企沟通交流活动。综上,通过东西两地在生产要素、产业发展等方面的优势互补,加强扶贫资产协同,不断发挥扶贫资产的造血功能,接续推进乡村振兴。

要素互嵌:扶贫资产运营的系统逻辑。要素互嵌是协同关系形成的重要路径,关系是协同效应实现的必要条件[40]。关系的核心特征是互嵌与融合。格拉诺维特认为“嵌入性”是指经济行为嵌入在社会关系或人际网络中,进而强调制度和人际关系对经济行为主体的影响。“互嵌”是在嵌入的基础上形成嵌入的多向性和多元性[41]。

现代系统论认为,一个完整的系统往往具有目的性、整体性和差异协同性三个特征,新“4+”超紧密型协作完全符合这三个特征。为加强对经营性扶贫资产的运营管理,新“4+”超紧密型协作中常常采取托管、承包、租赁、合作等方式落实运营主体。在东西部协作制度安排和生产要素自由流动的双重背景下,东部优势要素流入西部,并与西部要素之间相互嵌入,形成扶贫资产运营的“东部地区政府+西部地区政府”“东部企业+西部种养殖合作社”“东部资本+西部产业园区”“东部帮扶干部+西部基层人员+西部政策”“西部生产基地+东部管理者”“西部扶贫资源+东部研发人员+西部环境”等众多子系统,再经子系统间相互联动,形成一個整体系统,成效较好。截至2022年11月,安顺市7个产业园区引导入驻企业26家,入园企业到位投资7.94亿元,较大程度地激活了园区扶贫资产。

新“4+”超紧密型协作系统及其子系统之间具有层级上的隶属关系与作用关系,各子系统之间存在复杂的影响与制约因素。在结构层面,各类要素作用于超紧密型协作,它们之间通过多向性嵌入形成交互;在功能层面,新“4+”超紧密型协作的功能效用是通过系统内各要素互动实现资本融合、人口融合、理念融合、技术融合,最终实现融合式运营。

主体互动:扶贫资产运营的社会逻辑。协同与合作高度关联、互补互依,合作是协同的初始状态,协同是合作的高级形态,互动经由合作走向协同。协同是互动的目标,互动是实现协同的动态过程[42]。互动具有不同的主体组合以及不同的场景类型,新“4+”超紧密型协作中的互动体现在扶贫资产运营涉及的多元主体之间横向与纵向、正式与非正式的互动。

东西部资产运营协作不是单纯的主体间互动,它本身是一种自适应系统,既有系统内、外之间的互动,也有系统内子系统或主体之间的互动,包括“东西部帮扶干部、西部经营主体、西部农户”的互动,也包括“东西部龙头企业、西部农民”的互动等。正式的主体互动,如会议、互访互学,便于掌握东西互动环境需求信息;非正式的互动利于营造西部经营主体、农户参与互动的良好环境,有利于激发东西部群体参与互动的意愿,充分发挥互动主体的自主性、能动性和创造性。如为盘活关岭布依族苗族自治县养牛项目的扶贫资产,广州市花都区强化宣传推广和引导,在花都区餐饮和酒店协会的牵头下,组织广州市宝比乡村振兴综合展示中心、至尊牛扒、万客隆超市、江村屠宰场、掌鲜商城等企业与关岭牛投集团开展互访交流,开展“关岭牛广州市场品鉴会”,成立关岭牛体验馆、寻味湘村关岭牛体验店,通过多方主体互动,为关岭牛品牌融入粤港澳大湾区市场打下基础,提升了关岭牛产品销量,取得良好的互动效果。

制约主体互动效果的因素主要有互动主体之间缺乏信任、意识不强等。作为一种道德资本,持久稳定的信任关系在协作者之间能够产生安全感和确定感,从而达成协作意愿[43]。在主体信任方面,东西部资产运营协作中的主体互动,因东西部协作的制度安排可以稳定协作者的未来预期,降低信任风险,且互动的目的是相同的,一定程度上解决了互动主体间不信任以及由此带来的问题。在提升互动主体的意识方面,被选中到西部帮扶的东部地区干部都是经过精挑细选出来的,代表当地政府形象,在思想觉悟、工作能力等方面比较突出,故其愿意互动的意识较高。同时,东西部协作考核制度也一定程度上提升了东部协作主体的互动意识。西部协作主体的互动意识可以通过西部基层干部的组织动员和西部企业的稳定经营来提升。鉴于此,通过东西部协作的制度保障和加强东西双方在资产运营协作社会关系网中的互动,资产运营协作能取得可持续性的效果。

利益互享:扶贫资产运营的经济逻辑。互利互惠是市场经济最基本的法则[44],利益互享是协同效应实现的重要保障。亚当·斯密的“经济人”不是自利的人,而是互利的人,“经济人”本质不是自私自利而是互利互惠。萨缪尔森等人提出“利他-利己”一致性假说,扩大了经济人行为的解释边界,运用“成本-收益”原理,把包含经济利益利他性的一类行为置于利己主义的解释框架之中,从而既扩大了经济人自利行为边界,又坚守了经济人“自利性”的假设[45]。从斯密的理性经济人假说到萨缪尔森“利他-利己”一致性假说,表明只有在建立了互利互惠的关系,协作才能持久。

“经济人”之间的契约是一种利益共享和风险分摊的协议。党的十八大以来,各地因地制宜探索既适合现代农业发展,且不断强化与农民利益联结的发展道路,使农民真正成为合作的主体,以现代农业产业带动农民从脱贫走向致富。通过完善和健全利益联结机制,建立起产业稳健发展、利益分配合理机制,从而推动我国从农业大国向农业强国加快转变。东西部资产在构建运营协作模式方面,通过搭建“经济人”之间的契约关系来实现协作资产滚动、可持续收益。同时,以契约的方式,制定利益联结方案,达到产业带动发展,收益惠及民生的社会、经济双效益,在架构设计上以保障产业投向主客体各方合法、合规、合理的获得收益。具体来说,由财政资金、东西部企业组成的新型协作资产经营者、村集体、脱贫户、普通农户等各类主体共同投入形成的协作资产收益,按照同股同权原则分配收益。例如,花都区与关岭布依族苗族自治县在东西部协作实施过程中,以债权债务入股形式,寻优积极扶持易地移民安置区内重点企业苗阿爹食品有限公司的产业发展,以资金扶持产业发展,一是可为县域经济核心的关岭牛产业延链、强链,增强地区产业竞争力和农业名优产品的品牌效应;二是可拓岗挖潜充分解决安置区就地就近就业问题;三是可缓解企业快速扩展中资金链紧张问题,且企业雄厚的资产抵押和产业、可预见的市场发展前景也可以确保资产的增值保值安全。2022年苗阿爹食品有限公司按照分红协议根据村集体的股份向关岭布依族苗族自治县同康社区支付利益联结分红资金48万元,同康社区将利益联结分红资金的80%即38.4万元用于脱贫户,20%即9.6万元用于村级公益设施建设和壮大村集体经济[46]。

可见,该案例中协作资金精准稳健的选择、投向以及利益共享机制设计,充分利用了东西部的协作机制优势,具体表现在:一方面,东部资金的精准注入,激活西部优势产业迅猛发展,多维度解决西部在发展过程中涉及到的流动资金欠缺、富余劳动力就业和优势产业品牌外拓问题;另一方面,西部通过东部协作,不断优化产业、资产、劳动力、市场等资源要素配置,充分补链、延链、强链,以产业高质量发展增加和带动地方政府的财政收入、做强产业园区,并纵向延伸发展种养殖合作社等企业、壮大村集体经济,横向创造更多就近就业的机会、促使农民增收,筑牢脱贫成果;在东部通过协助西部企业连接东部市场的进程中,为西部企业提供现代化经营理念、管理知识,增强企业在市场经济意识和品牌运营经验,有力缩短西部企业代际自我进化过程,提质增效,缩短东西企业竞争差距,增强西部产业源动力。

扶贫资产的运营逻辑以优势互补为前提,在东西部协作的制度安排和东西双方发展需要的驱动下,通过要素互嵌建立协同关系,经系统内外多元主体互动,实现协同效应,形成“主体互动—利益互享—要素互嵌—利益共享”的良性循環。

区域共长:扶贫资产运营新趋势

扶贫资产协同运营是由东西部以互惠互利为价值导向,通过优势互补、要素互嵌、主体互动等方式来实现扶贫资产的跨域协同治理。这里的跨域协同治理首先是一个经济问题,不过因扶贫资产协同涉及多元主体参与,故其也属于治理范畴。以新“4+”超紧密型协作为核心的扶贫资产协同运营,其要义是协同治理。然而,由于这种运营模式尚处于初步探索阶段,仍有三个问题需要进一步探讨:一是外部帮扶如何转为内生动力的问题。内生动力是扶贫资产运营高质量发展的原动力,只有东西部协作主体把扶贫资产协同的外部驱使条件转变为自身发展的内生动力,运营模式才能持续发展。这就要求一方面是西部地区如何把外部帮扶力量转为自身发展的内生动力;另一方面是东部协作主体如何把政治任务转化为自身发展的需要。二是东部市场与西部市场的联动问题。扶贫资产协同运营包含着生产要素与市场的联动和最终产品与市场的联动。目前,由于西部地区在交通基础设施建设、劳动力市场制度、劳动者社会保障制度、城镇化建设等方面与东部地区仍存在差距,这使得生产要素呈现单向流动,优质劳动力和资本难以在西部地区集聚,影响了西部扶贫产业的发展;而西部扶贫产业生产的多为农特产品,存在市场主体散小弱、产品过于单一及东部市场监管严格、市场壁垒较高等问题,这较大程度限制了其与东部商超市场的联动。如何加强双方在要素市场和产品市场的联动,使得双方供需得以匹配,进而促进互利共享仍是值得关注的问题。三是在资产协作中如何处理政府与市场的关系。实践证明,取得成功的经济体都有一个共同的特点:在经济发展和转型中既有“有效市场”,也有“有为政府”[47]。市场在资源配置中起决定性作用,但并不是起全部作用[48],扶贫资金经扶贫行为转成资产后,一旦扶贫资产被界定成国有资产或集体资产,要想使得扶贫资产发挥可持续性作用,就必须处理好运营过程中市场和政府的关系。

不仅如此,扶贫资产运营存在的如下问题,如部分项目实际年化收益率较低。以光伏项目为例,部分光伏项目实际年化收益率未达预期,一方面,在于这些项目的运营管护工作水平较低;另一方面,在于这些项目未享受到国家新能源补贴,项目后续发展受阻。另外,还有部分光伏项目已长时间未进行收益结算,不利于扶贫资产的保值增值。再如,部分项目带动农民增收的作用不明显。现有的扶贫资产收益与农民利益的联结模式多为“扶贫资产收益—脱贫家庭分红”模式,农民增收多少取决于扶贫资产的收益程度,扶贫资产带动农民增收的渠道单一,通过扶贫资产创造就业岗位、带动村民就业的作用发挥不足。此外,农民与扶贫资产间多为单向互动关系,即政府通过扶贫资产收益分配让农民受益,农民却少有或难以高质量参与到扶贫资产经营或管理的过程之中,扶贫资产联农带农机制不健全、带动责任落实不到位、带动效果不够明显等问题比较突出。由此,建议从以下角度予以改进。

重塑跨域协同治理的观念。观念上的差异是扶贫资产跨域协同行动陷入困境的基础性原因,因此,扶贫资产协同须重塑协同治理的观念,达成协作共识。具体做法是:强化协同治理观念。通过东部龙头企业的示范效应,提升西部参与者对东部经营观念的认同感;树立整体治理观念。作为扶贫资产跨域协同治理的主导者,政府要树立整体性、联动性的新型府际观念,淡化并超越行政界线,加快转变政府职能,实现由各自为政到横向协调联动、由单维度治理到多中心治理的转变[49],通过政府调控与市场联动的方式,加速扶贫资产跨域协同的进程,实现扶贫资产持久协作。

制定跨域協同治理的规范。制度建设是提高资产管理效益的基础,协同治理系统有序、稳定运行的过程需要建立正式的法律规章制度[50],建议制定扶贫资产跨域协同治理的规章制度,引导各类生产要素涌入扶贫资产协同运营领域;规范扶贫资产跨域协同治理权责关系,明确各参与主体在协作期内的职责、权利与义务;科学制定利益共享机制,加强多维主体互动,提升扶贫资产运营效率。

提升跨域协同治理的能力。做好东西部资产协作的顶层设计,设立扶贫资产协同运营机构,制定工作方案;建立省际联席会议制度,细化东西部工作组的沟通协调机制,推动协同系统的形成,提升组织协调能力;加快发展西部短链特色轻工产业,推动本地要素与外部要素、区域结构高效融合;培育西部扶贫资产运营主体,加强西部政府、行业协会、科研机构、地方院校、中介组织的联系,形成各类市场主体的协同互补;因地制宜建立符合当地扶贫资产运营所需的“高技能人才培训中心”,建立高技能人才奖励制度,激发西部技术骨干参与培训的动力。

增强跨域协同治理的效益。创新扶贫资产收益模式,健全农户参与机制和利益分享机制,推广“保底收益+按股分红”等模式,切实保障村集体和农户特别是原有贫困户的收益。落实《国家乡村振兴局关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的指导意见》,发挥扶贫资产带动、吸纳农村劳动力稳定就业、促进农户共享资产收益等作用,强化扶贫资产联农带农富农效应。

扶贫资产协同运营具有协作主体的多元性和协同性,新“4+”超紧密型协作通过扶贫资产协同系统内各要素、各子系统之间的相互协作产生协同效应,能有效治理扶贫资产跨域协同运营的问题。相比于科层制治理,基于协同治理的扶贫资产协同运营目标更具体、针对性更强、形式更灵活,可以避免因政策分散带来的治理不力、效力低下等问题,因而,在实践中具有更强的适用性。可以预见,以新“4+”超紧密型协作为核心的扶贫资产协同运营,不仅适用于扶贫资产协同,在产业协作、消费协作、教育协作、医疗协作、劳务协作等领域也有较好的应用前景。

(本文系国家社会科学基金重大项目“防止规模性返贫的监测机制与帮扶路径研究”的阶段性成果,项目编号:22&ZD192;安顺学院经济与管理学院讲师张满姣、贵州民族大学美术学院讲师胡兮对本文有较大贡献)

注释

[1]杜志雄、崔超:《衔接过渡期扶贫资产差异化治理研究》,《农业经济问题》,2022年第1期。

[2]李书奎、任金政、赵鑫:《精准扶贫背景下扶贫资产管理的实践与机制创新》,《中国农业资源与区划》,2021年第6期。

[3]汪三贵、梁晓敏:《我国资产收益扶贫的实践与机制创新》,《农业经济问题》,2017年第9期。

[4]魏后凯:《全面加强扶贫资产的管理和监督》,《中国发展观察》,2020年第23期。

[5]施海波、李芸、张姝、吕开宇:《精准扶贫背景下产业扶贫资产管理与收益分配优化研究》,《农业经济问题》,2019年第3期。

[6]曾盛聪:《资产收益扶持制度在精准扶贫中的作用及其实现》,《探索》,2016年第6期。

[7]李卓、左停:《资产收益扶贫有助于“减贫”吗?——基于东部扶贫改革试验区Z市的实践探索》,《农业经济问题》,2018年第10期。

[8]高强、曾恒源:《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接:进展、问题与建议》,《改革》,2022年第4期。

[9]白永秀、陈煦:《有效衔接时期乡村振兴对脱贫攻坚资产的赋能路径》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》,2022年第3期。

[10]张爱国、罗洪恩、范勇:《从“富”奔向“强” 档案来帮忙——贵州省安顺市建立资产登记档案库规范扶贫项目管理》,《中国档案》,2021年第11期。

[11]魏后凯:《全面加强扶贫资产的管理和监督》,《中国发展观察》,2020年第23期。

[12]郭燕芬:《营商环境协同治理的结构要素、运行机理与实现机制研究》,《当代经济管理》,2019年第12期。

[13]申剑敏、朱春奎:《跨域治理的概念谱系与研究模型》,《北京行政学院学报》,2015年第4期。

[14]万鹏飞、欧阳航:《城市基层跨域协同治理的缘起、特征与实现路径》,《北京行政学院学报》,2022年第6期。

[15]D. J. Wood and B. Gray, "Toward a Comprehensive Theory of Collaboration," The Journal of Applied Behavioral Science, 1991, 27(2).

[16]P. S. Ring and A. H. V. D. Ven, "Structuring Cooperative Relationships between Organizations," Strategic Management Journal, 1992, 13(7).

[17]B. Eugene, "Developmental Dynamics: Interagency Collaboration as an Emergent Phenomenon," Journal of Public Administration Research and Theory, 2001(2).

[18]J. M. Bryson; B. C. Crosby and M. M. Stone, "The Design and Implementation of Cross–Sector Collaborations: Propositions from the Literature," Public Administration Review, 2006.

[19]曹堂哲:《政府跨域治理的缘起、系统属性和协同评价》,《经济社会体制比较》,2013年第5期。

[20]高宏存、张景淇:《多元协同与跨域合作:网络文化社群治理亟需范式变革》,《学术论坛》,2021年第5期。

[21]杨文军:《跨行政区划政府协同扶贫攻坚初探》,《国家行政学院学报》,2014年第2期。

[22]曹海军:《新区域主义视野下京津冀协同治理及其制度创新》,《天津社会科学》,2015年第2期。

[23]王小林、谢妮芸:《东西部协作和对口支援:从贫困治理走向共同富裕》,《探索与争鸣》,2022年第3期。

[24]丁忠毅:《对口支援边疆民族地区政策属性界定:反思与新探》,《湖北民族大学学报(哲学社会科学版)》,2021年第1期。

[25]謝治菊:《东西部协作教育组团帮扶的模式转向与本土建构》,《吉首大学学报(社会科学版)》,2021年第4期。

[26]任保平、张陈璇:《中国数字经济发展的安全风险预警与防范机制构建》,《贵州财经大学学报》,2022年第2期。

[27]卢文刚、孙家根:《快递行业公共安全:风险分析与协同治理——以A市全业务链快递邮件为例》,《广州大学学报(社会科学版)》,2021年第4期。

[28]刘旭然:《数字化转型视角下政务服务跨域治理的特征、模式和路径——以“跨省通办”为例》,《电子政务》,2022年第9期。

[29]张爱国、罗洪恩、范勇:《从“富”奔向“强” 档案来帮忙——贵州省安顺市建立资产登记档案库规范扶贫项目管理》,《中国档案》,2021年第11期。

[30]涉及安顺数据均由安顺市乡村振兴局提供。

[31]《黔粤携手打造“4+”经济合作新样本》,2022年12月27日,https://www.chinanews.com.cn/cj/2021/09-06/9559470.shtml。

[32]任金政、李书奎:《扶贫资产管理助力巩固拓展脱贫攻坚成果的长效机制研究》,《农业经济问题》,2022年第4期。

[33]张艳娥:《嵌入式整合:执政党引导乡村社会自治良性发展的整合机制分析》,《湖北社会科学》,2011年第6期。

[34]F. Hacklin; C. Marxt and F. Fahrni, "Coevolutionary Cycles of Convergence: An Extrapolation from the ICT Industry," Technological Forecasting and Social Change, 2009(6).

[35]刘晓燕、王晶、单晓红、杨娟:《基于多层网络的创新网络节点间技术融合机理》,《科学学研究》,2019年第6期。

[36]K. E. Weick, "Educational Organizations as Loosely Coupled Systems," Administrative Science Quarterly, 1976, 21(1).

[37]孙国强:《关系、互动与协同:网络组织的治理逻辑》,《中国工业经济》,2003年第11期。

[38]蔡之兵:《高质量发展的区域经济布局的形成路径:基于区域优势互补的视角》,《改革》,2020年第8期。

[39]马雪松:《结构、资源、主体:基本公共服务协同治理》,《中国行政管理》,2016年第7期。

[40]吴春梅、庄永琪:《协同治理:关键变量、影响因素及实现途径》,《理论探索》,2013年第3期。

[41]张彦君:《铸牢中华民族共同体意识视阈下民族互嵌式治理初探》,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》,2022年第1期。

[42]吴春梅、庄永琪:《协同服务:农户视角下的供需主体互动困境与隐性激励》,《贵州社会科学》,2014年第2期。

[43]欧黎明、朱秦:《社会协同治理:信任关系与平台建设》,《中国行政管理》,2009年第5期。

[44]危玉妹:《互利:“经济人”的本质、文明社会的法则——亚当·斯密“经济人”的重新解读》,《求索》,2005年第7期。

[45]陈惠雄:《利他—利己一致性经济人假说的理论基础与最新拓展》,《学术月刊》,2012年第11期。

[46]其中,24.21万元兑现到脱贫户手中,剩余14.19万元预留作防返贫基金。

[47]林毅夫:《政府与市场的关系》,《国家行政学院学报》,2013年第6期。

[48]胡钧:《科学定位:处理好政府与市场的关系》,《经济纵横》,2014年第7期。

[49]魏向前:《跨域协同治理:破解区域发展碎片化难题的有效路径》,《天津行政学院学报》,2016年第2期。

[50]周伟:《跨域公共问题协同治理:理论预期、实践难题与路径选择》,《甘肃社会科学》,2015年第2期。

责 编∕肖晗题