第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

2023-04-29申依晨

申依晨

单元特征

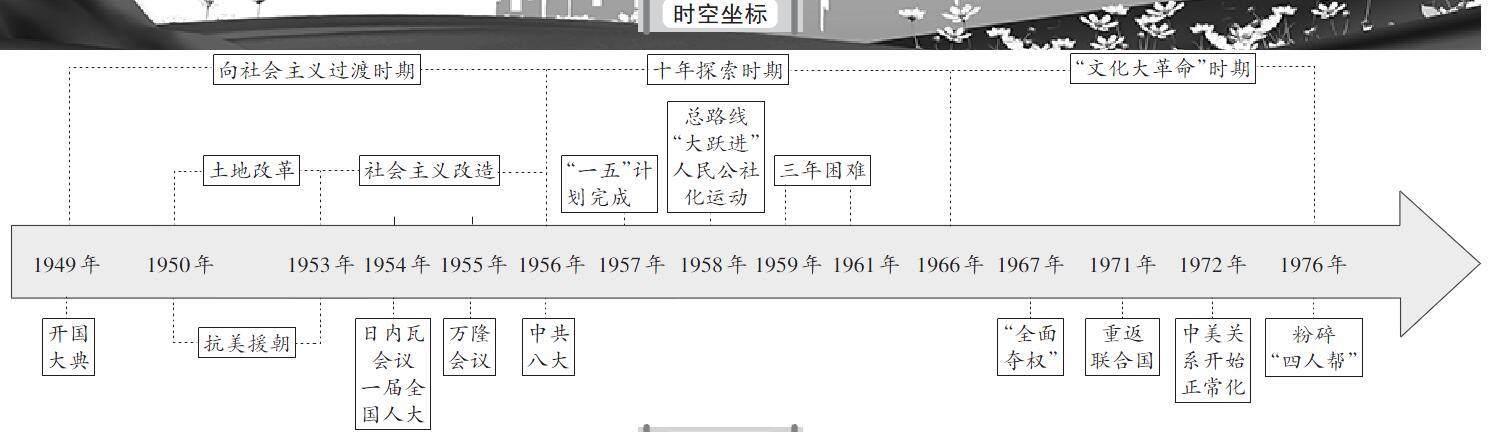

一、由新民主主义社会向社会主义社会过渡(1949~1956年)

1. 1949~1952年:新中国成立后,党和政府采取了土地改革、稳定物价、统一财经、抗美援朝等巩固政权的措施,国民经济得到恢复和发展。

2. 1953~1956年:颁布过渡时期的总路线,并由此制定“一五”计划,开始进行社会主义改造和有计划的经济建设;制定了《中华人民共和国宪法》,确立了三大政治制度;社会主义基本制度在我国确立。奉行独立自主的和平外交政策,外交工作取得重大成就。

二、社会主义建设在探索中曲折发展(1956~1976年)

1. 政治上:中共八大指出中国社会的主要矛盾是先进的社会制度与落后的生产力之间的矛盾,规定了发展生产力的总任务;“左”倾错误的泛滥给我国各项事业带来了极大的危害。

2. 经济上:1958年,党提出了建设社会主义的总路线,发动了“大跃进”和人民公社化运动,导致国民经济比例严重失调,出现了三年严重困难的局面。1961年,党开始对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,国民经济逐步得到恢复。“文革”时期,由于广大干部群众的努力,经济建设还是取得了一定成就。

3. 对外关系上:20世纪50年代中期到60年代末,中苏关系走向恶化;20世纪70年代,中国外交取得重大突破。

重点难点

一、新中国社会主义民主政治建设

1. 实现了人民当家做主,人大代表具有广泛性和真实性。

2. 人民代表大会实行民主集中制。

3. 实行新型政党制度即中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。中共领导的多党合作和政治协商制度是植根于中国土壤上的一个全新的政治制度,以合作、协商代替对立、争斗,最大限度地减少社会内耗,避免了西方多党制或两党制带来的政党互相倾轧、政局不稳和政权频繁更迭的弊端。

4. 实行新型的民族制度即民族区域自治制度。

5. 实施依法治国。先后出台了《共同纲领》与五四宪法,让人民依法行使民主权利,使民主政治制度化、规范化、法制化和程序化。

二、新中国成立初期工业化建设的特点

1. 剧烈的社会变革是新中国工业化建设的重要社会背景。在工业化建设的同时,国家对农业、手工业、资本主义工商业进行社会主义改造,初步建立了社会主义公有制。与此同时,人民代表大会制度的确立、计划经济体制的建立、专业化高等教育的改革等一系列措施,使新中国发生了翻天覆地的变化,这是新中国成立初期工业化建设的重要背景。

2. 外交环境深刻影响了工业化建设的方向和方式。新中国成立初期,美国对华采取敌视政策,严重威胁了中国的国家安全,使工业化建设以重工业为中心;同时,中苏关系密切,中国向苏联学习,使中国的工业化建设获得了必要的资金和技术支持,也充斥着苏联色彩。

3. 群众运动式的经济建设模式对工业化建设产生了复杂的影响。新中国成立初期,中国共产党注重发动人民群众进行工业化建设,调动了广大工人的生产积极性,形成了积极向上的社会氛围,但是也使工业化建设忽视了经济建设的客观规律,成为“大跃进”和人民公社化运动的祸根。

4. 政府主导的计划经济模式促进了工业化进程。新中国成立后逐渐形成了计划经济的管理模式,国家调动社会资源的能力空前提升,新中国成立初期的工业化建设基本上是在国家主导下进行的,有利于国家集中全国的财力、人力、物力进行工业化建设。

三、新中国成立初期外交的特点

1. 革命性:主要原则是在中国革命运动的理论思想指导下产生的,同革命运动后期的实践及解决的问题有密切联系。

2. 结盟性:“一边倒”坚定地站在社会主义阵营一边与苏联等国结盟,是新中国独立自主外交政策的一大特点。

3. 平等性:在独立自主的和平外交政策基础上,提出了外交三大方针与和平共处五项原则,同时也在日内瓦会议、亚非会议等外交实践活动中得以体现。

4. 创新性:和平共处五项原则是维护世界和平与安全的重要政治基础,它的提出和运用,被誉为国际关系史上的伟大创举。

四、过渡时期中国的社会变革

1. 社会性质的变革:过渡时期从社会性质上来说属于新民主主义社会,体现了从半殖民地半封建社会向社会主义社会过渡的特点,这是过渡时期的本质内涵。

2. 经济基础的变化:过渡时期小农经济、资本主义经济、社会主义经济并存。通过社会主义工业化和三大改造,初步奠定了社会主义工业化的基础,国有经济掌握了国家的经济命脉,社会主义经济基础逐步建立。

3. 政治制度的进步:1954年,第一届全国人民代表大会召开后,中国人民政治协商会议不再代行全国人民代表大会职权,1954年颁布的《中华人民共和国宪法》带有明显的人民民主和社会主义性质。

4. 外交政策的改变:新中国成立后,中国确立了独立自主的和平外交方针,彻底摆脱了近代中国的屈辱外交,屹立于世界民族之林。

5. 社会面貌的演变:近代中国社会分化严重,阶级矛盾尖锐;新中国真正实现了民主、平等,民众生活水平差异不大,社会阶层逐渐模糊。

五、20世纪70年代新中国外交关系的突破

1. 中国恢复在联合国的合法席位

(1)原因:中国综合国力、国际地位的提升(根本原因)。美国霸权地位的日益动摇衰落。发展中国家在联合国力量增强。中国长期坚持和平外交的结果。

(2)影响:宣告了美国孤立中国政策的破产和中国外交事业的重大胜利。奠定了中国在国际事务中发挥更大作用的基础,进一步提高了中国的国际地位。大大地增强了第三世界在联合国的力量。

2. 中美关系正常化的影响

(1)缓和了世界的紧张局势,促进了世界的和平与发展。

(2)提供了解决台湾问题的契机,加速了统一大业进程。

(3)破解了建国以来外交困局,打开了与西方交往大门。

(4)促成了中日关系的改善,掀起了国际上与中国建交热潮。