期末测试(三)

2023-04-29蒋建国

蒋建国

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分)

1. 周王将自己家族子弟、亲戚和功臣分封到外服地区做诸侯,由这些人所率领的氏族,混合被征服地区的土著氏族,改变了过去外服全部由土著首领担任领导的格局。这一变化 ( )

A.有利于形成对地方的直接管理 B.削弱了周王室贵族的实力

C.推动了民族共同体观念的形成 D.使礼乐文化成为族群共识

2. 春秋战国时,秦国地处西陲,长期与西戎为伍,但最终却取得了灭六国,一统天下的成就。下列各项能够构成秦国开创历史新局面的原因是其在战国七雄中 ( )

A.地理位置比六国优越 B.长期与周边民族交流

C.置身于诸侯纷争之外 D.商鞅变法卓有成效

3. 据《史记·陈涉世家》记载,陈涉入陈后,“号令召三老、豪杰与皆来会计事。三老、豪杰皆曰:‘将军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜为王。陈涉乃立为王,号为张楚”。这反映出当时 ( )

A.人们对封建制度不满 B.社会阶级矛盾激化

C.中央集权已名存实亡 D.农民起义风起云涌

4. 南朝梁萧子显所撰《南齐书》用“魏虏”“索头”等称呼北方鲜卑族等少数民族;而北朝北齐魏收所撰《魏书》则记载“魏所受汉传国玺”,将南朝的宋齐梁三朝称为“岛夷”。上述现象体现了 ( )

A.历史人物存在不同称谓 B.史籍体例呈现出多样性

C.正统观念左右历史编纂 D.历史认识依靠文献记载

5. 隋灭陈以后,将北方的社会管理制度推行到南方,政令严急,导致南方豪强纷纷举事反隋。文帝派大军前往镇压,逐一平定……隋炀帝即位后,为了加强对华北、江南的控制,开始在洛阳营建东都,复以东都为中心开凿大运河。隋朝这些措施 ( )

A.源于南方经济实力的增长 B.推动了运河沿岸城镇的发展

C.旨在镇压南方豪族的叛乱 D.适应了国家巩固统一的需要

6. 唐诗“一声天鼓辟金扉,三十仙材上翠微(注:翠微为唐代宫殿名)。葛水雾中龙乍变,缑山烟外鹤初飞。邹阳暖艳催花发,太皞春光簇马归。回首便辞尘土世,彩云新换六铢衣。”描写的是 ( )

A.唐玄奘前往天竺取经的场景 B.科举考试放榜的盛况

C.文成公主送亲队伍西出长安 D.国际都会长安的繁华

7. 南宋初期,宋高宗给予宰相重权,通过与宰相共同分配权力的方式建立高速运行的中央决策系统,使得“原本分享的权力逐渐被皇帝和权相集中起来”。这说明当时 ( )

A.皇权与相权的矛盾逐步缓和 B.封建官僚体系面临严重危机

C.中央权力运行方式有所调整 D.封建君主专制统治空前强化

8. 明代出现过很多权倾一时的内阁首辅,如严嵩、张居正等。但很多时候,他们也必须讨好善于揣摩皇帝旨意的司礼监的太监,并受其掣肘。这主要是由于 ( )

A.宦官掌握了行政权 B.皇权逐渐趋于衰落

C.内阁首辅权力失控 D.君主专制高度集权

9. 曾国藩在为王夫之《船山遗书》作序时指出,“船山先生注《正蒙》数万言,注《礼记》数十万言,显以纲维万事,弭世乱于未形,往往近之”。其目的在于肯定王夫之 ( )

A.反对君主专制的主张以促进社会转型 B.“工商皆本”的思想以推进维新变法

C.“天下兴亡,匹夫有责”的精神 D.经世致用的主张以促进社会稳定

10. 1857年,清政府强烈反对在长江中游设置通商口岸。其后签署的《天津条约》中规定,等到“军务肃清再行酌办”。1860年底,清政府转而同意开放汉口、九江两地。这一态度变化主要基于 ( )

A.民族危机的逐渐缓解 B.推动洋务运动的考量

C.应对农民战争的需要 D.以夷制夷策略的实施

11. 1873年1月,李鸿章命人筹办招商局,采用官督商办,面向社会公开募股,发行股票。辛亥革命后,招商局利用有利时机与官方展开了三次博弈,争得了完全自主用人、独立处置产权的权利,最终实现了完全商办。轮船招商局经营方式的变化 ( )

A.突破了中体西用思想的限制 B.有利于民族工业的发展

C.抑制了列强经济势力的扩张 D.革除了洋务企业的弊端

12. 南京临时政府成立后,宣布改用阳历,颁布剪发辫、易服饰和废止缠足的法律;同时还颁布法令,革除“大人”“老爷”等清朝官场的称呼。这些措施 ( )

A.使中国的社会性质彻底改变 B.解决了近代中国社会的根本问题

C.消除了中国城乡之间的差距 D.使中国社会风俗发生了新的变化

13. 20世纪初,袁世凯提出“天生孔子为万世师表”,要求民国上下“尊孔祀礼”,引起了知识分子的强烈反对,从而掀起思想界的一股浪潮。与之相关的历史事件是 ( )

A.维新变法 B.辛亥革命

C.新文化运动 D.五四运动

14. 据不完全统计,在北伐军各军担负政治工作的共产党员,到1926年12月已达1500人左右,印发宣传品,号召全国人民支持国民革命军的北伐。由此可知 ( )

A.国共双方达成共同出兵共识 B.北伐得到民众广泛支持

C.共产党重视革命的宣传工作 D.北伐战士革命愿望强烈

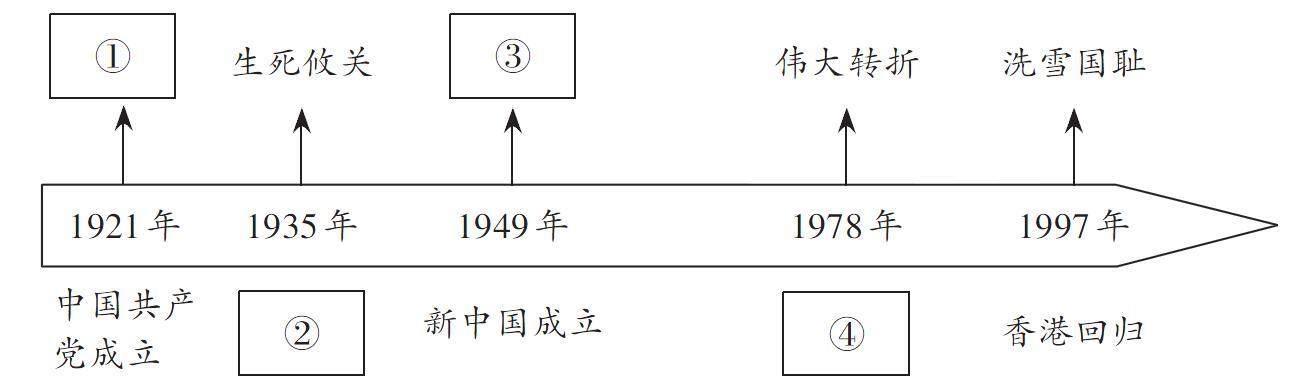

15. 某同学在学习中国共产党百年奋斗历程时,自制了一把历史年代尺,其中②处应该填写的是 ( )

A.开天辟地 B.当家作主

C.遵义会议 D.中共十一届三中全会

16. 1937年9月2日,一二○师在陕北庄里镇举行誓师大会。师长贺龙说:“现在国难当头,我愿带头穿国民政府发的衣服,戴青天白日帽徽,和国民党部队统一番号。看起来我们的外表是白的,但我们的心却是红的,永远是红的。”贺龙的动员讲话 ( )

A.调动了根据地民众抗战热情 B.有利于全面抗战路线的形成

C.坚定八路军持久抗战的信念 D.顺应了合作抗日的时代潮流

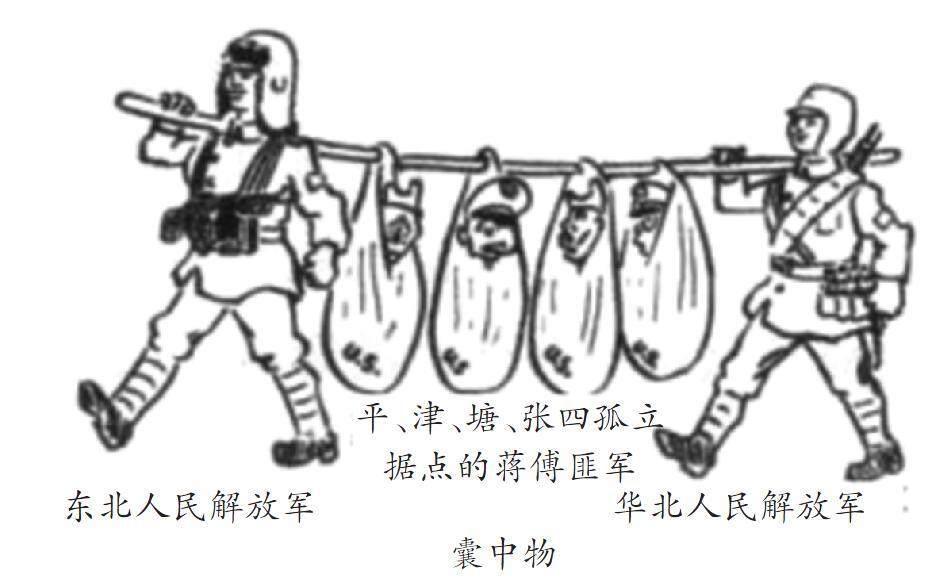

17. 如图是华君武创作于1948年的漫画《囊中物》,反映了解放战争期间的一场战役。画中敌军被分割包围,成为东北人民解放军和华北人民解放军的囊中之物。结合图片信息判断,这场战役 ( )

A.基本解放了华北全境 B.揭开了战略反攻的序幕

C.粉碎了国民党军队的全面进攻 D.消灭了南线国民党军队的精锐主力

18. 沿海与内地的工业总产值,新中国成立初期是七三开,到1978年是六四开。内地修建了众多重大工程,增强了西部地区的经济实力,极大地缩小了东西差距。带来这一变化的是 ( )

A.实施了“一五”计划 B.完成了三大改造

C.开展了三线建设 D.实行了改革开放

19. 1994年,深圳设立了全国第一家为解决中小科技企业融资难问题的“高新投”公司;1996年,深圳成立高科技园区,为高科技企业发展提供系统服务。据此可知,深圳高新科技产业的崛起得益于 ( )

A.政府部门的服务创新 B.技术革命成果的运用

C.企业经营制度的变革 D.市场经济体制的确立

20. 2022年8月,中国宣布免除非洲17国截至2021年年底对华到期23笔无息贷款债务。中国将继续通过融资、投资、援助等多种方式,积极参与非洲重大基础设施建设,同时持续扩大自非洲的进口。材料体现出 ( )

A.中国外交优先方向发生变化 B.中非经济进入共同发展的阶段

C.中国国际影响力的持续增强 D.中国作为世界大国的责任担当

二、非选择题

21. (16分)历史专家认为经济发展与社会变迁有着紧密的联系。阅读下列材料,回答问题。

材料一北宋税收发展变化情况简表

材料二 宋代商业已与国计民生紧密联系在一起,成为联系生产与消费、支撑城乡经济发展的经济命脉,对当时社会经济生活产生深刻影响,清晰展示出商业发展的历史脉络与演进态势,揭示出宋代工商业文明因素加速生长的时代特色。

——张熙惟《宋代:古代商品经济发展的高峰》

(1)据材料一,概括北宋税收的主要变化,结合所学知识分析其主要原因。(6分)

(2)据材料二并结合所学知识指出宋代商业发展的表现,“宋代工商业文明因素加速生长”导致的社会变化有哪些?(8分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出经济发展与社会变迁之间的关系。(2分)

22. (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 新中国成立前,中国的工业基础十分薄弱,经过长期战争的破坏,随着国民经济的恢复和抗美援朝战争的胜利推进,以及国内经济状况的逐步好转,中财委颁发的《关于编制五年计划轮廓的方针》中明确提出:“今后五年(1953~1957年)是我国长期建设的第一阶段,以巩固国防,并保证我国经济向社会主义方向前进。”

——摘编自王天伟《中国产业发展之路》

材料二 尼克松访华后,中美之间的关系开始不断深入发展,中国得以引进西方先进技术,中国由此开始向西方贷款,引进外资,渐进地对外开放。同时,为应对开放带来的挑战,我国开始了以提高效率,增强活力为中心的经济体制改革,我国工业体系参与国际竞争,开始进入以提高人民生活水平为中心的工业化进程。

——摘编自梁孝《中国社会主义工业化道路研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期我国工业建设的主要任务。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来我国工业化建设的新变化,并简析其成因。(8分)

23. (12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 中国人如何称呼来自遥远欧洲的人群,在近代中外交涉历程中经历了很大的变化。

1643年版《辟邪集》直接把利玛窦等西方传教士称为“夷族”“夷类”,指责传教士们包藏祸心,妄图“以夷变夏”。

1832年,英国东印度公司商船阿美士德号抵达上海,中国官员在对其批文中按惯例将其称为“该夷船人……”。但是在这次交涉中,普鲁士籍翻译郭士立认为中文的“夷”意指“barbarians”(野蛮人),使英国船长感到批文中的“夷”字触犯了英国的体面而大为光火。

1842年,魏源在《海国图志叙》中,虽称欧洲各国为“西夷”,但指出不应以传统的居高临下的态度来对待这些“夷”:“远客之中,有明礼行义,上通天象,下察地理,旁彻物情,贯穿今古者,是瀛寰之奇士,域外之良友,尚可称之曰夷狄乎?”并明确提出应“师夷长技以制夷”。

1858年签署的《天津条约》规定“嗣后各式公文,无论京外,内叙大英国官民,自不得提书夷字”。朝廷文书中原来使用的“夷务”随后也改称为“洋务”。

1858年后,中国官员对欧洲各国的称呼逐渐发生变化。如康有为在《理学篇》中把“中国”与“泰西”并列。张之洞在《劝学篇》中称列强为“西国”。

——摘编自马戎《西方冲击下中国的话语转变、认同调整与国家重构》

根据材料并结合所学知识,指出对“夷”字解读的变化。概括导致这一变化的原因。