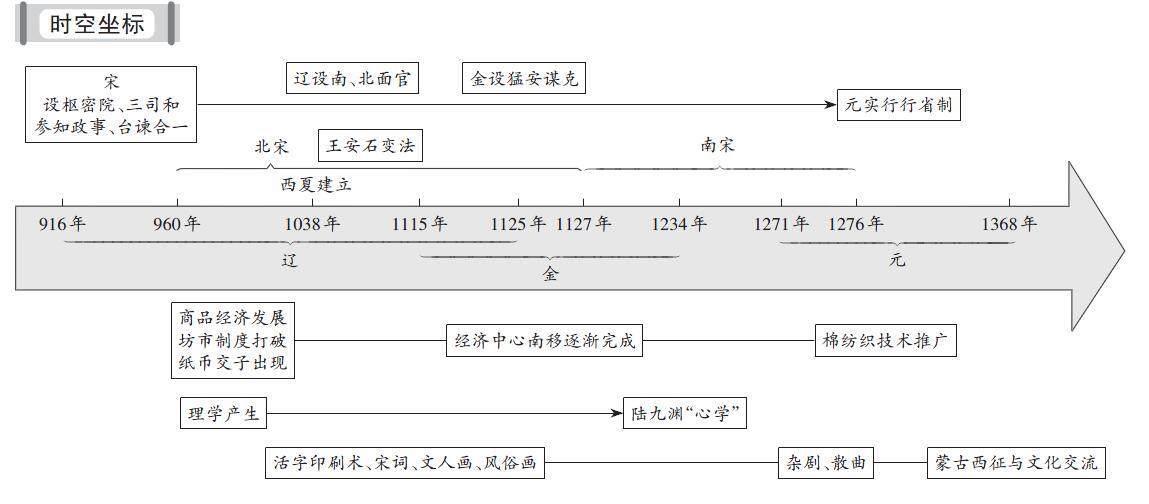

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

2023-04-29魏晓敏

魏晓敏

单元特征

1. 政治:由多民族政权的并立到统一;北宋强化专制集权,统治稳定;少数民族政权创建具有民族特色的制度。

2. 经济:社会经济高度发展;经济重心南移完成。

3. 科技文化:科技文化成就突出、世界领先;程朱理学受到官方推崇。

4. 民族关系:民族交融加强。

重点难点

一、北宋文官体制

1. 背景:宋朝初年,统治者鉴于唐末五代以来藩镇拥兵自重(地方武将)、禁军将领(中央武将)篡夺皇位的历史教训。

2. 内容

(1)军事制度改革:“杯酒释兵权”;确立枢密院主军政、三衙统兵和皇帝总揽兵权体制,枢密院长官枢密使一般由文官担任;实行内重外轻方针;采取更戍法。

(2)文官政府的建立:以“重文轻武”为基本国策,通过科举制度大量提拔文人担任官职;文官在朝廷中具有举足轻重地位,形成一个以科举出身的士大夫为主体的文官政府。

(3)实行官、职、差遣相分离的制度。

(4)儒家学者将儒学上升到理学并受到政府的重视。

3. 评价

(1)积极影响:北宋文官体制的建立是对历史教训加以总结的政治选择。有利于防止军人擅权和地方割据;有利于强化中央集权制度;有利于社会的安定和社会经济的发展;有益于文化教育的繁荣和发展。

(2)消极影响:冗官、冗兵、冗费造成了严重的财政危机;农民的负担沉重,造成了严重的社会危机;军事力量薄弱,造成了严重的边防危机。

二、理学的特点

1. 儒学进一步思辨化。宋明理学的一个突出特点就是其思辨性。传统儒学经理学家们的改造,道德信条式的理论体系终于变成了哲学理论体系。

2. 更加强调伦理道德为思想核心。理学所强调的义理,实质上就是儒学的伦理道德学说。理学哲学的本体论、人性论、“存理去欲”或“存心去欲”的修养论、“格物”或“格心”的认识论、成贤成圣的境界论、修身齐家治国平天下的功名论,均以伦理道德为核心内容

3. 更多吸收了佛、道因素。宋明理学带有明显的佛道化的特点。宋明理学更多地吸收、借鉴佛教与道教的形而上学,把佛、道的禁欲主义思想吸收进来,把它作为理学的核心思想,提出了“存天理,灭人欲”的道德主张。

三、中国四大发明对中国和世界产生的影响

1.对中国的影响

(1)是中国古代科技的里程碑,促进了文化的传播与发展。

(2)奠定了中国文明古国的地位,给中国人民带来无比的自豪和骄傲。

(3)它并没有给中华民族带来更多的社会和经济效益。

2.对世界文明(欧洲)的影响

(1)造纸术的改进是书写材料的一次革命,促进了世界文明和文化的发展。

(2)印刷术传入欧洲,推动了文艺复兴和宗教改革的进程,促进了人们的思想解放和社会进步。

(3)火药传入欧洲,为欧洲资产阶级战胜封建阶级提供了有力的武器,促进了欧洲社会的变革。

(4)指南针的使用,促进了欧洲人开辟新航路,改变了世界面貌。

四、辽和西夏政治统治的特点及其原因

1. 特点

(1)都较多地吸收了中原先进的政治制度内容,如辽和西夏都沿用唐代官制,西夏仿效唐宋王朝建立政治制度,推行科举制度。

(2)对本民族和汉人实行不同的统治方式,如辽统治者采取“以国制治契丹,以汉制待汉人”的政治制度。

2. 原因:辽、西夏统治的北方地区民族和汉族的经济文化发展水平及生活方式存在差异,为了适应这些地区的不同情况而采取因地制宜(或因俗而治)的管理方式。

五、辽宋夏金对峙时期的民族一体化进程

1. 民族迁徙与交错杂居分布格局的形成。辽宋夏金对峙时期,大规模的汉族与北方游牧民族之间通过双向流动,各民族间大杂居、小聚居的分布形态进一步形成并不断发展。

2. 劝课农桑与经济上的相互依存。为维系统治,北方民族政权逐渐适应并在适宜农耕的区域“劝课农桑”,使农业经济逐渐进入北方传统的游牧经济区域,提升了北方游牧民族经济的发展水平。

3. 尊孔习儒与政治文化制度的趋同。北方民族政权为了维护和稳定自身的统治,在承袭自身文化传统的同时,不断学习中原的汉文化和统治制度。

4. “海内一家”的政治理念。少数民族统治者以“中国之主”自居,拓展了传统意义上的“中国”的内涵。

六、元朝行省制度

1. 特点:各行省都是中央政府机关——中书省的派出机构,直接对中书省负责,其长官有相对独立的行政、军政和司法权;地方行政效率提高。

2. 影响:适应了元政府管理空前辽阔疆域的需要,巩固了多民族国家的统一;行省直接隶属中书省,中央集权得到强化;省制开端,对后世影响深远。

七、元朝时期民族关系的特点及其成因

1. 特点:元朝民族关系具有浓厚的民族歧视和民族压迫色彩与急速的民族大融合并存的特点。

2. 原因

(1)政治上“四等人制”的形成使元朝法律有着其阶级性独具的特点,在军事征服过程中,根据征服的先后顺序和投降与否而给予被征服人民不同的政治地位。

(2)元朝少数民族属于游牧文化,生产力往往落后,面对农耕文化的先进文明成果及生产力,有着天然的自卑感,通过设置等级制度来强调自己的政治权利优越,从而得到一些平衡。

(3)巩固和加强统治的需要。