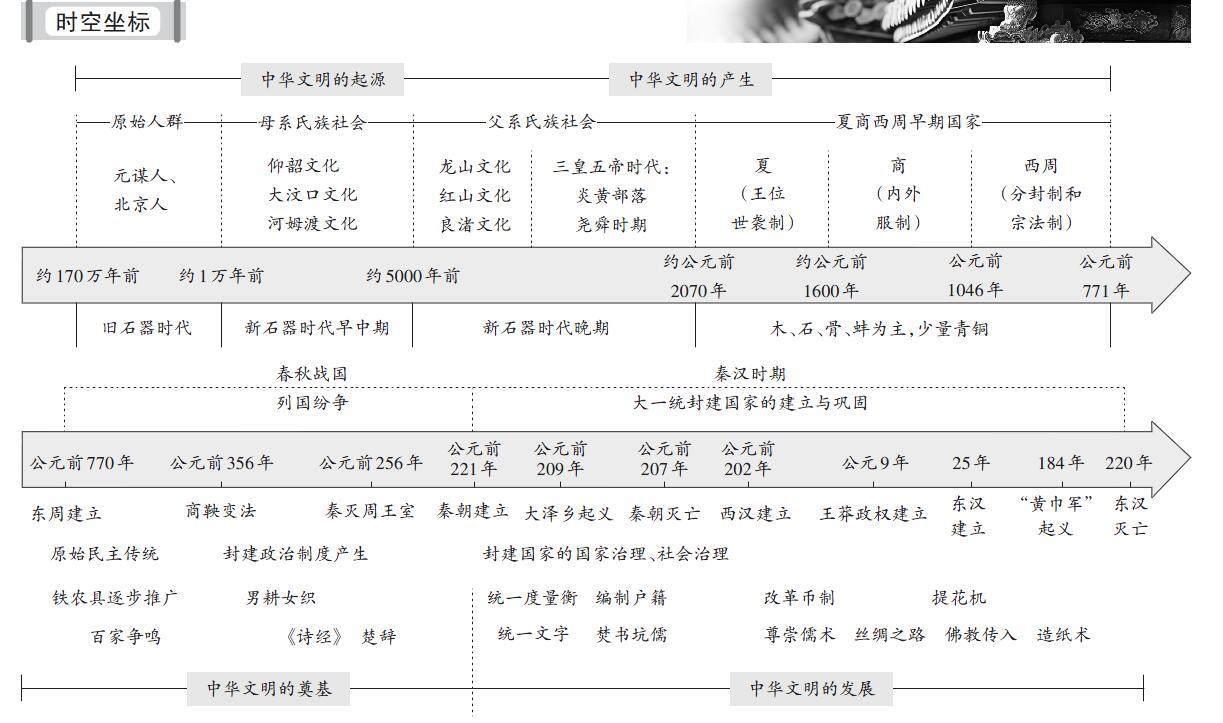

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

2023-04-29陈鹏飞

陈鹏飞

单元特征

1. 先秦时期

(约170万年前~公元前221年)

先秦是中华文明的起源时期,包括原始社会、夏、商、西周和东周(春秋、战国),经历了三种社会形态,即原始社会的出现、发展与解体,奴隶社会的形成(夏)、发展(商)、鼎盛(西周)与瓦解(春秋)以及封建社会的形成(战国)。

(1)政治:原始社会末期实行禅让制;夏朝实行王位世袭制,是中国古代最早的国家;商朝实现内外服制;西周形成了较为完善的政治制度——分封制、宗法制;春秋战国时期,诸侯的势力逐渐强大,周王室衰微,分封制遭到破坏。

(2)经济:随着社会生产力的发展,春秋战国时期逐渐形成以家庭为单位的男耕女织的小农经济,这种自给自足的自然经济,是中国传统农业生产社会的基本模式。在此基础上,手工业和商业也得到了相应的发展。

(3)文化:在学术领域,春秋战国时期的“百家争鸣”奠定了中国思想文化发展的基础;在文学上,《诗经》和“楚辞”成为我国古代现实主义文学和浪漫主义文学的源头;在文字上,商朝出现了比较成熟的文字——甲骨文。

2. 秦汉时期

(公元前221~公元220年)

(1)政治:中央集权制度的确立和巩固,统一多民族国家形成并不断发展。

(2)经济:封建小农经济占据主导并有所发展,对外贸易开始(丝绸之路)。

(3)文化:治国思想出现了法家——道家——儒家的转变,西汉时儒家思想开始成为中国封建社会的正统思想;医学、造纸术、地动仪等科技成就领先世界。

重点难点

一、中华文明起源的特点

1. 在历史上特别是在文明时期,黄河流域确实起过重要的作用,并常常居于主导地位。但是,在同一时期内,其他地区的古代文化也以各自的特点和途径发展着。

2. 各氏族文化区,虽然时间上有先后,规模上有大小,水平上有高低,但它们各有特点,自成系统。在历史发展中相互交流,逐渐交融,共同为形成中国古代文明奠定基础。

3. 各区域的文化大多建立在农业经济基础上,同时有家畜饲养、采集和渔猎经济。石器、骨器和陶器制造成为独立的手工业生产部门。随葬品多寡表现出贫富的差异等。

4. 中华文明具有极为深厚的历史渊源,它经历了数千年乃至数万年的文化积淀。

二、中国早期国家的特点

1. 以血缘关系为纽带,将国家权力和家族关系结合起来,形成“家国一体”的局面。

2. 等级森严。以分封制和宗法制为核心,形成了“周王—诸侯—卿大夫—士”的等级序列,不同等级的权力和义务固定,很难逾越。

3. 地方权力较大。分封制给予诸侯国较大的统治权力,最高执政集团尚未形成权力的高度集中。

4. 神权色彩浓厚。王权和神权紧密结合。

5. 稳定延续。夏商周政治制度前后沿袭,具有相对的延续性和稳定性。

6. 农业经济为主,大河文明的典型代表。

7. 青铜文化发达。

三、秦朝专制主义中央集权的特点及评价

1. 特点

(1)比较完备:丞相、御史大夫和太尉有明确的职责分工和地位的规定;丞相之下设有诸卿,分别掌管着国家的各项具体事务,是中央政府的职能部门。

(2)权力制衡:三公等相互牵制,无法独揽大权。

(3)皇权中心:军政大权独揽于皇帝一人手中。

(4)充分体现“家天下”:各级官员的任命都由皇帝一人决定,很多官职如宗正、奉常等专为皇帝设置,国与家同治。

2. 评价

(1)积极:有利于多民族封建专制国家的建立、巩固和发展,有利于维护祖国统一与领土完整。能有效地组织人力、物力和财力从事大规模的生产活动和经济建设,有利于社会经济的发展。统一的环境,有利于各民族的交融,有利于各地区的经济文化交流。为人类创造了高度的物质文明和精神文明。在我国封建社会延续两千多年,影响深远。

(2)消极:皇权专制极易形成暴政、腐败现象,是阻碍历史发展的因素。在思想上表现为独尊一家,钳制了思想,压抑了创造力。助长了官僚作风和贪污腐败之风。到封建社会末期,该制度阻碍了新兴的资本主义生产关系萌芽的发展,束缚了社会生产力的发展,妨碍了中国社会的进步。

四、西汉王朝大一统局面形成的原因及影响

1. 原因

(1)客观原因:西汉初休养生息政策,为大一统局面奠定物质基础。

(2)主观原因:汉武帝雄才大略,善于用人,采取措施,加强中央集权。主要措施有:政治上,“推恩令”——削弱诸侯国势力,解决了王国对中央的威胁;思想上,罢黜百家,独尊儒术;教育上,推行儒家教育,设立太学,实现了思想统一;经济上,将地方的铸币权和盐铁经营权收归中央,统一铸造五铢钱;军事上,反击匈奴,巩固国家统一。

2. 影响:西汉王朝开始进入鼎盛时期;以汉族为主体的统一的多民族国家得到空前的巩固;大一统思想成为中国政治文化的核心内容;国家统一成为中华文化最基本的思维观念及中国各民族共同的精神理念。