高中地理小班化讨论式教学模式探究

2023-04-29王宁波孟丽红刘友存

王宁波 孟丽红 刘友存

【摘 要】高中地理小班化讨论式教学模式主要包括以下环节:创设问题情境,提出具体问题;教师提供资料,学生搜集资料;小组合作交流,讨论提炼观点;师生共同探讨,辨析完善观点;教师评价总结。讨论式教学是小班化教学的一种具体教学模式,文章以“影响人口分布的因素”为例,探究小班化讨论式教学模式的设计应用,以期为一线教师开展小班化教学提供参考。

【关键词】小班化教学 讨论式教学模式 高中地理

【中图分类号】G623.45 【文献标识码】A 【文章编号】1002-3275(2023)01-25-04

【基金项目】江西省学位与研究生教育教学改革研究项目“‘课程思政融入研究生《地理教学艺术》课程的实践与探索”(JXYJG-2021-189);江西省基础教育研究课题“核心素养背景下‘CBL-PBL-Seminar模式融入中学地理教学的实践研究”(SZUGSDL2020-958);嘉应学院教育教学改革重点项目“‘Seminar教学模式在高校《学术论文写作》课程中的实践与探索”(JYJG2022115)

“我国的小班化教学研究始于20世纪80年代末,经过八年左右的酝酿准备,20世纪90年代中期开始小班化教学的实验与推广,如今小班化教学研究正在深入发展并不断进行理性反思。”[1]传统大班教学与小班化教学最明显的区别体现在学生的数量上,关于小班化教学学生的数量应是多少,不同学者有不同的看法,笔者综合了学者们对小班化教学中学生数量的讨论,认为在小班化教学中学生数量为25人左右教学效果最佳。

“小班化教学,主要是以学生为主体,依据学生的发展情况,对学生进行因材施教。”[2]小班化教学班级规模小,不仅为教师创造了更加适宜的教学环境,有利于教师更好地组织教学,而且还可以增加师生之间的交流,突显学生的学习主体地位,使学生的实践能力、创造能力得到针对性的培养和锻炼。随着经济社会的发展,教育条件的不断优化,小班化教学的实施会逐渐呈现“从点到面”的趋势。

一、开展高中地理小班教学的必要性

(一)有利于促进学生的全面发展

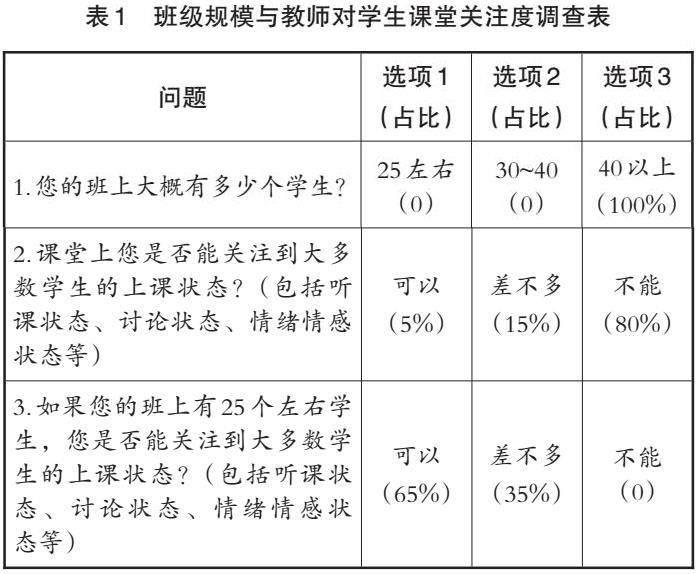

马克思认为“人以一种全面的方式,就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面的本质”[3]。可以理解为人的个性从约束中完全释放出来,人的能力、素养、需求等方面的全面发展。随着人的全面发展学说在教育领域的研究不断成熟,学者普遍认为教育可以成为学生实现全面发展的一种途径。笔者对赣州市章贡区两所高中的20位地理教师进行了“班级规模与教师对学生课堂关注度”的电话询问和网络问卷调查,调查结果如表1所示。

由表1可知,在40人以上的大班教学中,由于教师的精力、关注度有限,大多数教师无法关注整体学生的上课状态等表现。部分学生在这样的条件下,难以实现自由表达和交流,从而抑制了学生的个性发展和全面发展。而小班教学有利于提高课堂教学效率,发挥学生的主体作用,更有助于发展学生的个性、能力、素养等。

(二)有利于培养学生的地理核心素养

地理学科旨在培养学生的四大核心素养,即“人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力”[4],并且它们是相互联系的有机整体。在培养学生地理核心素养的实践中,发现地理实践力的培养难以达成,其中很重要的一个原因是以讲授为主的教学模式限制了实践活动的开展,而班级人数过多是形成以讲授为主的教学模式,难以开展地理考察、实验、调查活动的重要原因。由于大班教学的学生人数较多,活动组织难度比较高,因此一些教师往往让学生通过绘制地图、图表进行实践,难以真正培养学生的地理实践力。开展小班化教学可以更好地开展地理考察、实验、调查等实践活动,提高学生的实践参与性和动手能力,使学生在探究过程中进行探究学习、深度学习,从而提升地理核心素养。

(三)部分地区已初步具备开展小班化教学的条件

开展小班化教学对人力、物力、财力等方面有着很高的要求,社会经济条件是开展小班化教学必须要考虑的前提。我国的小班化教学起步较晚,“二十世纪九十年代中后期,我国小班化教育在北京上海进入到试点阶段”[5],随后,“我国小班化教育也伴随着新课改进入了推广期,在南京、杭州、天津、成都等城市的小学、初中、高中进行了推广”[6]。随着我国社会经济的快速发展,社会不断进步,部分地区已具备进一步开展小班化教学的条件,小班化教学在这些地区也正朝着“由点到面”的趋势发展。基于这个背景,对小班化教学模式进行探究就显得尤为重要。

二、高中地理小班化讨论式教学模式理论分析

(一)小班化讨论式教学的分组

高中地理小班化教学模式众多,讨论式教学是十分有效的一种,具有提高学生的课堂参与度,增强学生的学习兴趣,增加教师与学生、学生与学生之间的交流等优势。进行小班化讨论式教学需要提前对班级学生进行分组,可采取互补式分组方法,每组4~5人,例如在25人的班级中,可将学生分为5组,分组要考虑学生的学习能力、男女比例、性格特点等因素的互补性,这样有助于学生的综合发展和整体进步。

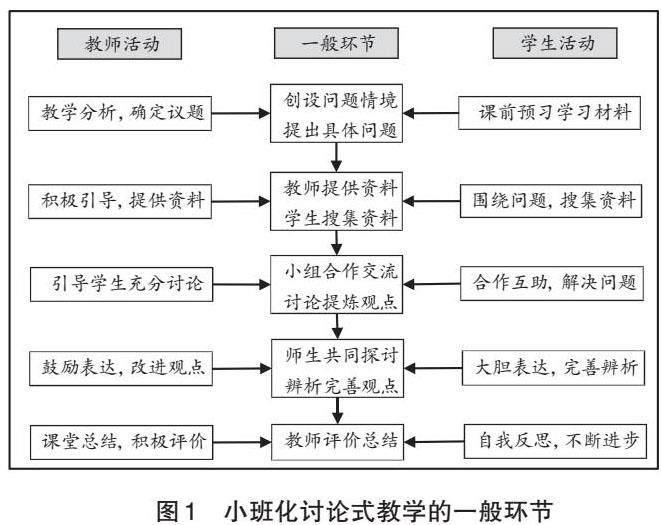

(二)小班化讨论式教学的一般环节

小班化讨论式教学在国外非常盛行,主要环节是教师创设问题情境,提出具体问题;给学生提供相关资料,学生围绕问题搜集资料;小组之间合作交流,讨论并提炼观点;师生共同探討,对观点进行辨析、完善;教师进行总结评价。其一般环节以及对应的教师活动和学生活动如图1所示。

1.创设问题情境,提出具体问题

教师通过对课程标准、教材、学情等进行具体分析,确定本节课所要讨论的核心问题,使学生能够在讨论式教学中循序渐进地解决问题。在小班化教学中,教师在教学准备阶段需要尽可能地了解清楚学生的学习情况、认知程度等,并结合教学规律和学生的认知规律创设问题情境,分层设计问题,提出的问题既要关注大部分学生的知识获得,又要体现因材施教的原则,兼顾不同能力层次学生的发展。学生在这个阶段要做好充足的准备,积极预习课前学习材料,为课上讨论交流做准备。

2.教师提供资料,学生搜集资料

教师要向学生提供有助于解决问题的资料,为学生提供“支架式”“抛锚式”的引导。需要注意的是,教师提供的资料要具有启发性、引导性、难度要适中,以保证学生“跳一跳就能摘到桃子”。同时,教师还需要引导各小组学生围绕核心问题搜集相关资料,以培养学生自主搜集资料、从资料中提取关键信息的能力。

对于部分难度较大的问题,教师还可以引导学生积极搜集资料进行解答。例如让学生自主查阅地理教材或教辅资料,查找部分地区地形图、交通线路图、农业生产分布图、简单的地理过程和原理等,找到解决问题的答案。这有利于培养学生获取信息的能力,适应信息社会的发展。

3.小组合作交流,讨论提炼观点

此环节是讨论式教学的核心环节,教师要观察各小组是否进行了充足的交流讨论,是否遇到困难,并及时引导和提供帮助。教师不仅应该关注学生的知识学习情况,而且还应该重视学生个性的培养,使每个学生都得到发展。对于不爱表达、在讨论中存在困难的学生,教师可让小组中其他性格开朗、学习能力强的学生为其提供帮助,从而确保每一个学生都能参与讨论,实现共同进步。此外,在学生进行讨论时,教师要留意学生的讨论情况,引导学生提炼核心观点和关键信息,避免学生出现长篇大论或是找不到关键信息的现象。

4.师生共同探讨,辨析完善观点

此阶段是讨论式教学的关键环节,各小组可以选出代表表达观点,也可以由小组成员共同表达观点。同时对性格腼腆或学习有困难的学生尽量提供更多的表达机会,增强其自信心。教师和其他小组对每个小组的发言进行评析和完善,在这个过程中教师要鼓励学生大胆质疑。教师还可以提出与本节课内容相关的延伸问题,让学生通过合作展开想象和创新。在小班化讨论式教学中,学生的交流讨论十分重要,而教师适当的讲解也不可缺少,学生交流讨论、表达观点后,教师要进行适当的总结完善,从而升华教学效果。

5.教师评价总结

教师对学生的观点进行总结,确保每个学生对知识的掌握,并对各小组的行为表现进行评价,以表扬奖励为主,对讨论中表现积极活跃的个人或小组进行积极评价,对部分学生的进步表现进行重点评价。教师不仅要对整个讨论活动进行总体性评价,而且还要注重过程性评价。学生则需要根据教师的评价,寻找自己存在的问题,发现他人的长处,“见贤思齐”,不断进步。

三、高中地理小班化讨论式教学案例设计:“影响人口分布的因素”

第一,创设问题情境,提出具体问题。教师向学生呈现2010年中国人口分布示意图,并说明“胡焕庸线”。胡焕庸先生在1935年发现了一条自东北─西南向的直线,即瑷珲(现名黑河)─腾冲线。以这条线为界,西北部占当时国土面积的64%,人口却仅占全国的4%;而东南部占当时国土面积的36%,人口却占全国总人口的96%。通过胡焕庸线可以判断出我国人口主要集中在东南部,向学生提出讨论问题:我国东南部和西北部人口分布差异为什么这么明显?影响我国人口分布的因素有哪些?引导学生从自然因素和人文因素两个方面加以探讨。

第二,教师提供资料,学生搜集资料。教师引导学生通过地理图册、地理书等搜集有用的信息,包括中国气候类型分布图、中国地形图、中国耕地资源分布图、中国交通布局图等。各小组需要搜集的信息相对较多,并且需要提取重要信息,这时教师要引导小组内部积极分工,每人寻找1~2种资料,并进行汇总。教师还需要向学生提供短时间内搜集不到的信息,如西部干旱地区荒漠景观、东部地区平原景观等,通过卡片的形式发放给各小组,激发学生的学习兴趣和丰富学生的感性经验。

第三,小组合作交流,讨论提炼观点。学生根据资料讨论影响我国人口分布的自然因素,教师要积极引导学生从气候、地形、降水等因素进行讨论。小组成员相互交流,在组内自由表达观点,并把观点提炼汇总到笔记本上。教师在该环节要认真观察,根据每一个学生的性格特点,积极引导,确保每个学生都能参与到讨论中。

第四,师生共同探讨,辨析完善观点。小组讨论之后,每一组都总结出相应的讨论结果,每组学生派代表或集体陈述结果,教师要鼓励各小组内性格内向或学习能力较弱的学生积极表达,使学生在认知上获得完善,性格上得到完备,智力上得到发展。同时引导其他小组学生对观点进行辨析,大胆质疑。

例如第一小组总结到:在自然因素方面,东南部主要是季风气候区,温和湿润,适宜生存,所以人口众多;西北部为干旱半干旱气候区,气候干燥少雨,所以人口稀少。该小组忽视了“胡焕庸线”西北侧的青藏地区,这时教师可引导学生补充青藏高寒区,海拔高、气温低、冰川广布,不适宜人类生存。教师要引导其他各小组对发言小组表达的观点进行辨析,鼓励发言小组的学生根据其他同学的建议修改和补充本小组的结论,从而得出更加完善的结论。

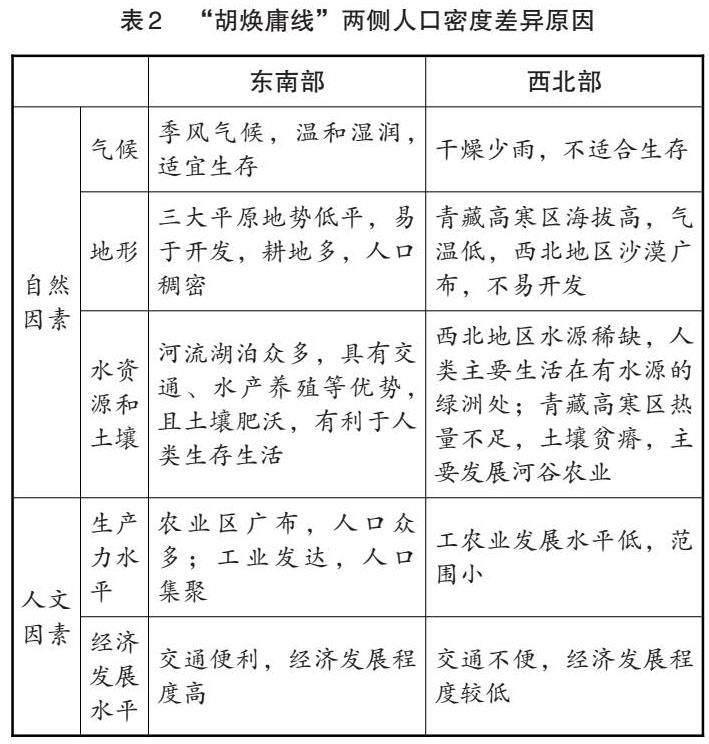

第五,教师评价总结。通过对四组同学得出的观点进行辨析完善之后,教师需要对所有的结论进行总结,或者由学生进行汇总,学生对“胡焕庸线”两侧人口密度差异的原因的探索结论如表2所示。

此外,还有一些无法通过我国人口分布体现出来的,或者体现不明显的影响人口分布的因素,例如政治、历史、战争等人文因素,在总结完各小组的讨论结果后,教师要另外举例说明。在小班化讨论式教学的评价中,教师要重点关注学生在课堂中的表现,对表现优异和有进步的学生进行积极评价。另外,还要总结出此次课堂讨论中存在的不足,提出对下次讨论活动的要求。

四、总结与展望

讨论式教学是小班化教学的一种具体教学模式,本文以“影响人口分布的因素”的教学设计探究小班化讨论式教学模式,发现小班化讨论式教学有利于提高教师对每个学生的关注度,切实增强学生的课堂参与度,使学生真正成为课堂的主人,从而更好地发展学生的个性和兴趣,提高地理核心素养,获得全面发展。同时小班化讨论式教学对教师和学生都提出了更高的要求,教师需要在课前确定讨论课题、搜集大量的信息,充分了解每个学生的性格、能力、智力水平等,为学生安排合理的任务。在教学过程中需要付出更多的精力来关注学生的表现,要以知识传授、能力培养、价值塑造为目的,对学生进行引导。同时学生也需要具备开展讨论活动的相关知识储备,以及必要的合作探究能力和表达能力。

随着我国社会经济的发展,小班化教学将会逐渐实现“由点到面”的发展,如何在小班化教学中实施更优质的教育,促進学生的全面发展,仍需要学者和一线教师进行持续而深入的探索。

【参考文献】

[1]杨中枢.我国小班化教学研究综述[J].教育研究,2012,33(4):103.

[2]张艳.多模态视域下小班化数学教学策略研究[J].基础教育研究,2019(22):27.

[3]陶富源.青年马克思与费尔巴哈[M].芜湖:安徽师范大学出版社,2016:360.

[4]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2018:1.

[5]王少男.我国小班化教育的历史演进及发展启示[J].新课程(中学),2016(3):15.

[6]同[5].