高质量思辨:让阅读走向理性与清明

——“思辨性阅读与表达”学习任务群的实践探索

2023-04-28姚惠平

姚惠平

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“2022 年版课标”)提出“思辨性阅读与表达”学习任务群这一概念,是对学生思维发展不平衡的主动回应。该任务群是基于思辨性主题任务情境而设置的集群化课程内容,旨在将思维力与表达力合二为一,培养具有理性思维、负责任的表达者。

促进高质量思辨是“思辨性阅读与表达”学习任务群的特殊使命。所谓高质量思辨,指用理性思维审视阅读实践活动中的问题、现象。如何实现这一使命?从目标的制订、实践的推进、评价的设计三个维度着手,可使阅读教学切思维之需、抵思维之核、显思维之要。

一、目标导航,切思维之需

(一)结合核心素养制订目标

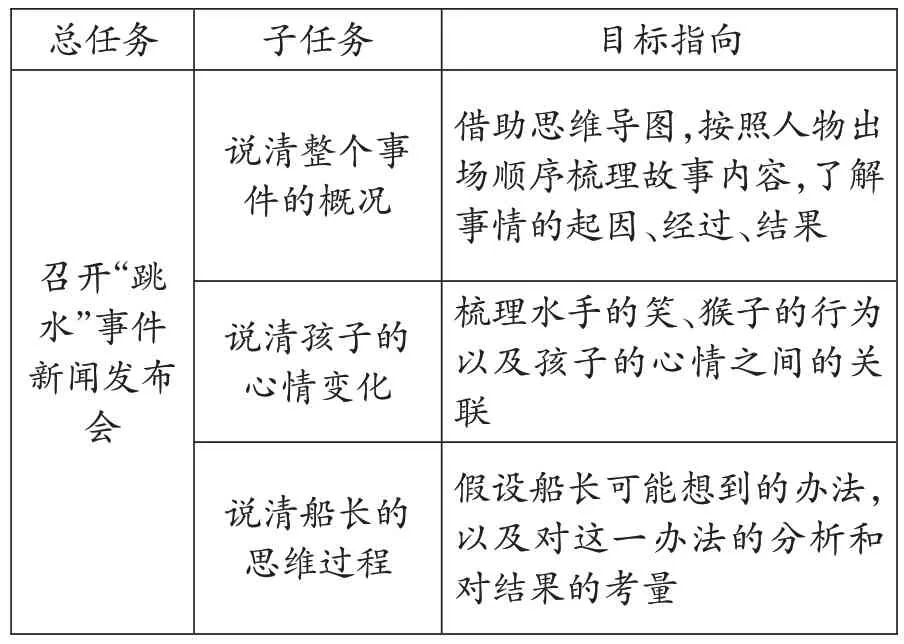

2022年版课标多次提及“质疑”“提问”“发现”等词,并将思维能力作为核心素养的重要内容。“思辨性阅读与表达”学习任务群要求学生在阅读中经历多维的对话过程,进行辩证思考,使“质疑—交流—反思”形成循环,助力阅读走向理性与清明。以统编教材五年级下册《跳水》为例,教师可以创设“召开‘跳水’事件新闻发布会”的总任务,紧扣思维要点,分三个子任务制订教学目标(如表1):目标1旨在借助形象思维,还原事故现场,理清整体脉络;目标2 旨在细化思维过程,关联前后文境,感受思维变化;目标3旨在提升思维水平,进行头脑风暴,培养理性精神。教师让学生通过模拟召开新闻发布会,体会具体的思辨过程,从而整体提升核心素养。

表1 《跳水》教学目标

(二)紧扣语文要素落实目标

语文要素为学习目标的落实作出指引。应结合语文要素,确定能够统领主体任务的主要目标,并细化指向具体任务的分层目标。教师只有厘清目标,才能在阅读教学中进行整体性解读。统编教材三年级下册第二单元的语文要素是“读寓言故事,明白其中的道理”。以这一单元的《池子与河流》为例,教师可以围绕单元语文要素,创设“池子与河流辩论会”这一学习任务,确定三大教学目标:(1)读课文,梳理池子与河流的不同观点,初步明白这首寓言诗所表达的道理;(2)结合生活实际,说一说自己更支持谁的观点,能根据对寓言诗的理解初步形成自己的观点;(3)拓展阅读其他寓言诗,尝试根据语境补充不同人物的观点。以上三个学习目标紧扣语文要素,引导学生在理观点、辩观点和说观点中进行多元思辨,从而完成对寓言意义的深度建构。

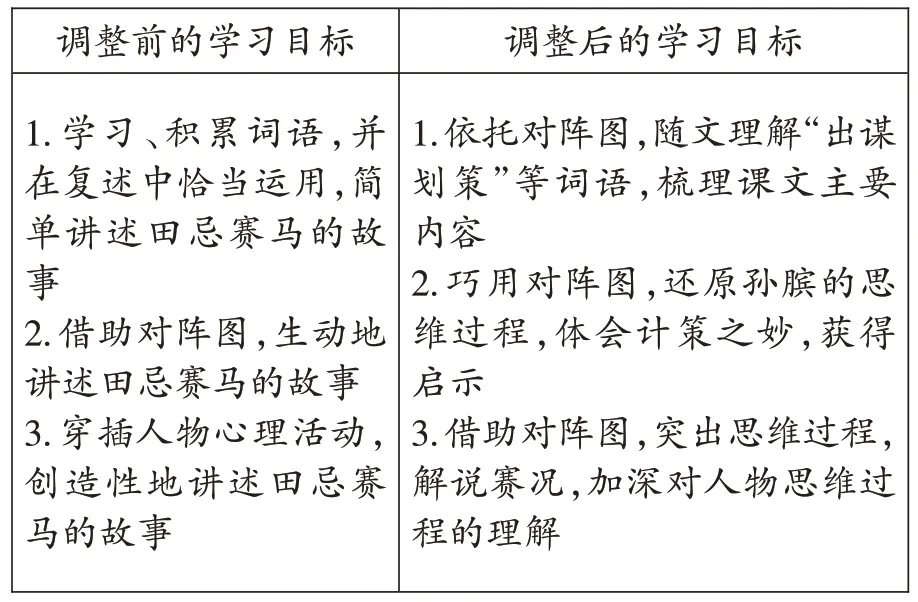

(三)依据真实学情调整目标

“思辨性阅读与表达”学习任务群要求学生在真实的学习情境中发现问题、深度思辨。教师应充分观照学情,让学生根据已有的学习经验建构新的经验。以统编教材五年级下册《田忌赛马》为例,《田忌赛马》是学生耳熟能详的故事,对五年级学生而言,读懂课文并不难,理解人物的思维过程才是本课教学的重难点。教师应根据真实学情调整教学目标,由指向内容理解转为指向思维生成(如表2)。这样做,不仅是对学生学习诉求的一种自觉回应,也体现了对学生学习需求的充分考量。从调整后的教学目标来看,教师重点引导学生代入角色,借助对阵图中的关键信息展开深度思辨。

表2 《田忌赛马》学习目标调整

二、实践探路,抵思维之核

(一)情境引领,展开高质量思辨

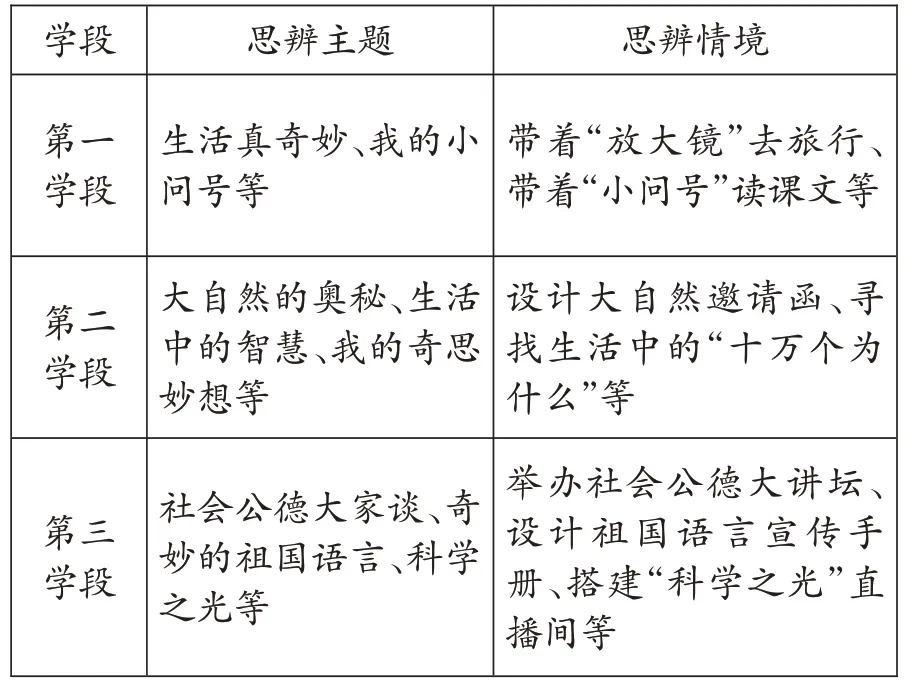

2022 年版课标在“思辨性阅读与表达”学习任务群的“教学提示”中指出:“应根据学生思维发展的特点,在不同学段创设适宜的学习主题和学习情境……将文本阅读和自主探究结合起来,为学生提供广阔的思考、表达和交流空间。”教师可以结合不同学段的思辨主题,设计丰富多样的思辨情境(如表3),助力学生展开高质量思辨。

表3 思辨主题与思辨情境设计

以统编教材一年级上册第八单元为例,这一单元围绕“生活处处有学问”编排了《雪地里的小画家》《乌鸦喝水》《小蜗牛》三篇课文。教师可以设计“带着‘小问号’读课文”这一任务情境,让学生在分析比较中走近雪地里的小画家,在判断联系中帮助乌鸦寻找喝水的办法,在探索思考中跟着小蜗牛发现季节变化规律。如教学《雪地里的小画家》时,可以让学生带着“小问号”找一找课文中有哪些小画家,看一看雪地里还有哪些小画家,想一想有哪些小画家没有参加。在这个过程中,学生通过角色的转换,了解了雪地里的小画家具有特殊性(冬眠的小动物无法参加),充分体现科普作品的思辨性。

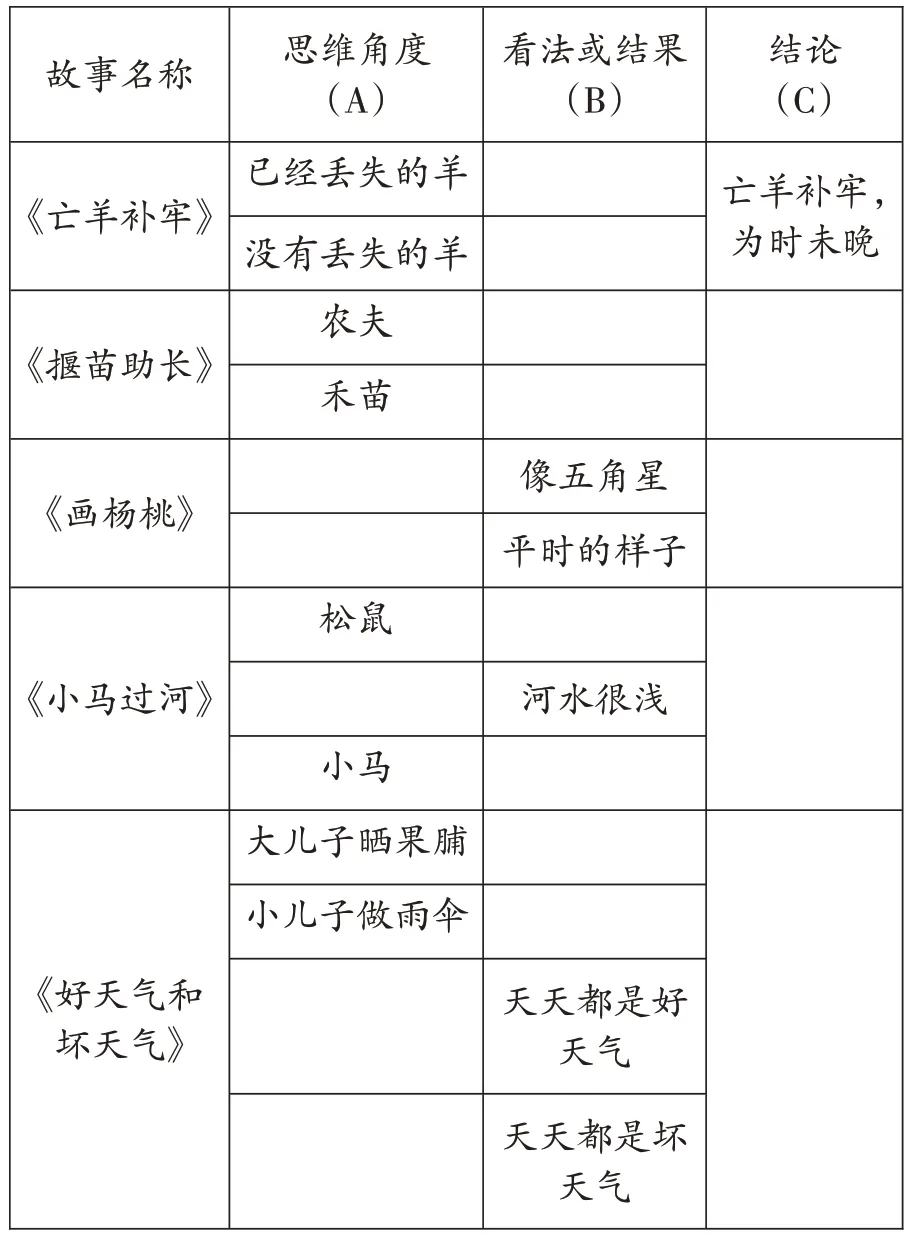

(二)任务驱动,助推高质量思辨

2022 年版课标指出:“引导学生在完成任务、解决问题的过程中积累语文学习经验,发展未来学习和生活所需的基本素养。”教师要关注思维焦点,指向问题的症结,设计驱动性任务,促使学生“像专家一样思考”,创造性地解决问题。统编教材二年级下册第五单元围绕“办法”这一主题编排了《寓言二则》《画杨桃》《小马过河》三篇课文,语文园地链接了阅读材料《好天气和坏天气》。教师可以引导学生从不同角度思考所读内容,借助心理学上的情绪ABC 理论(A 表示诱发性事件,B 表示个体针对诱发性事件产生的信念,C表示这种信念引发的情绪或行为结果),迁移设计“思维ABC”这一统摄性任务(如表4),引导学生从不同的思维角度出发,梳理不同的看法或结果,从而推动高质量思辨。

表4 “思维ABC”统摄性任务

(三)资源拓展,支持高质量思辨

2022 年版课标在“思辨性阅读与表达”学习任务群的“教学提示”中强调:“应鼓励学生借助现代信息技术,自主搜集和利用学习资源,拓展思路,支持自己的思考和论说。”教师要引导学生丰富认知储备,为思辨实践提供符合逻辑的智力支持。以统编教材五年级上册第八单元《忆读书》为例,冰心在谈及自己的读书经历时提到:“我拿起一本《三国演义》,自己一知半解地读了起来,居然越看越明白。”课后第三题为:“你是否赞同作者的这种读书方法?和同学讨论,说明理由。”在辩论过程中,教师可以引导学生搜集相关资料,辩证地思考,形成自己的观点。第一步,结合自己的阅读经验,明确所持观点;第二步,借助“电子书包”,查找能支撑观点的资料,如名人名言、名人读书事例等;第三步,结合查找的资料进行联读,提取关键信息,撰写辩论卡,在充分辩论的基础上感受不同的读书方法。资料的有效介入为高质量思辨提供了台阶,使静态的文字材料转化为动态的观点建构,让学生在倾听、反思、判断中呈现理性思考的结果。

三、评价跟踪,显思维之要

(一)以现场嵌入式评价引领学习

所谓现场嵌入式评价,指根据学生学习现场的表现,当场作出具有点拨意义的反馈或点评。不同于其他评价方式,现场嵌入式评价具有即时性,能最大限度地启迪学生的思维,打开学生的视野。统编教材四年级下册第六单元以“成长”为主题编排了《文言文二则》《小英雄雨来(节选)》《我们家的男子汉》《芦花鞋》四篇课文。教师可以在“成长”专题的引领下提炼思辨主题:“谁是真正的男子汉?”“什么是真正的男子汉精神?”课堂教学中,教师可以引导学生阅读课文中人物的成长故事,寻找不同年代儿童的成长印记。现场讨论时,教师可以将“有观点”“有条理”“有依据”等要求有机渗透在课堂评价中。与此同时,教师还可以有意识地运用“你同意他的观点吗?”“你是用课文中的哪些语句来支持你的观点的?”“你可以联系生活实际来说说你的观点吗?”这些评价引领学生深度对话课文,密切勾连生活,培养理性精神。

(二)以作品表现式评价分析成果

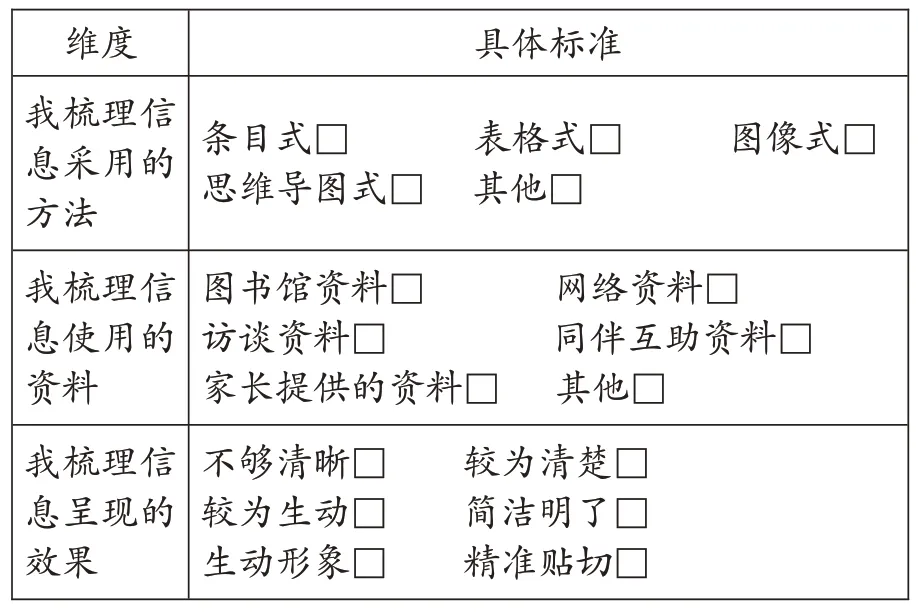

所谓作品表现式评价,指根据学生在活动过程中产生的文字、表格、统计图、思维导图等可视化成果,进行分析与评价。以统编教材五年级上册第八单元《忆读书》为例,这篇课文要落实的语文要素为“根据要求梳理信息、把握内容要点”。教师可以围绕冰心说的“读书好,多读书,读好书”这句读书名言设计三个思辨性活动:读书好在哪里?喜欢上读书有哪些妙招?什么是好书的标准?为进一步体现“教—学—评”一体化,教师可以引导学生精准对照评价标准(如表5),综合运用多种方式梳理信息,呈现思辨成果。

表5 《忆读书》评价标准

(三)以纸笔反馈式评价考查能力

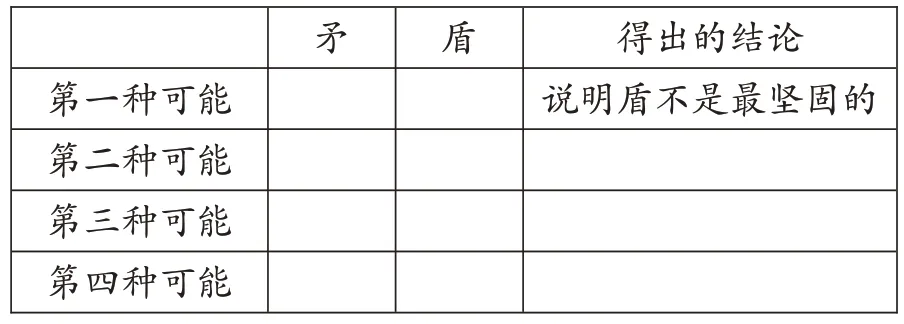

所谓纸笔反馈式评价,指根据学生对相关材料的分析、判断,考查学生在解决问题过程中表现出来的理性思维与理性精神。这种评价方式旨在依托具有导练价值的题目,清晰地展现学生的思维过程。以统编教材五年级下册《自相矛盾》为例,教师可以借路人的诘问,引导学生发现楚人的矛盾思维,并通过纸笔反馈的方式(如表6),将楚人的思维可视化,考查学生的思辨能力。若学生能准确填写,则说明学生具有较高的思维水平。

表6 《自相矛盾》分析

总之,教师应围绕“思维能力”这一语文核心素养,让学生进行高质量思辨,成为具有理性思维的阅读者与负责任的表达者,使阅读走向理性与清明。