造境·对话·联动

——任务驱动视域下单元整组教学的优化策略

2023-04-28刘俊霞

□刘俊霞

统编教材提倡以任务驱动单元整组教学。然而,观察发现,当前小学语文单元整组教学存在以下问题:创设的任务情境少;单元内每节课的任务之间缺乏紧密联系,互动性弱;学生持续学习的兴趣不高,课堂教学不够高效。由此可见,任务驱动视域下的单元整组教学亟须进行调整和优化。下面以第三学段为例,基于单元编排特点,结合课程标准,谈谈具体策略。

一、造境:持续激发学习的内驱力

造境,简言之,就是创设情境。教师要创设真实、有意义且符合学生认知水平的情境,建立语文学习、社会生活和学生经验之间的关联,让学生在一定的实践活动中亲历学习的过程,持续激发学习的内驱力,提升语文能力和语文素养。

(一)依托教材,给情境搭建横向坐标

统编教材围绕“人文主题”和“语文要素”双线组织单元。单元各部分内容之间紧密相扣。教师要通过设计语文学习任务,梳理单元文本之间的联系,探寻其内在的逻辑起点,努力构建一个“情境任务场”。

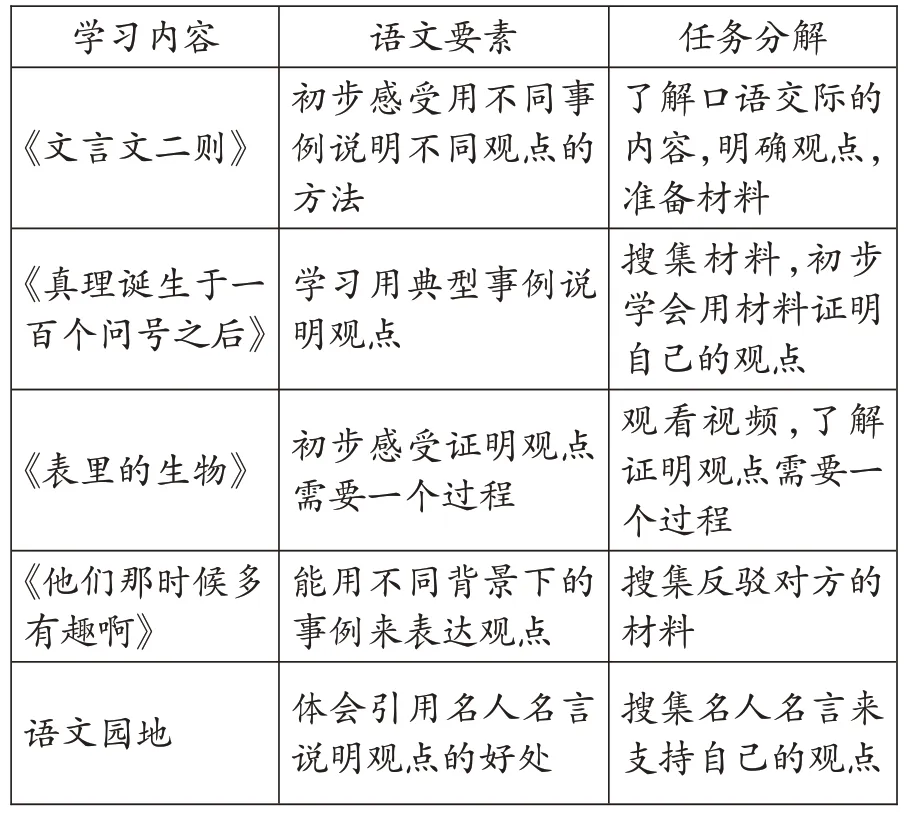

以统编教材六年级下册第五单元为例,本单元围绕“科学精神”编排了四篇课文,单元语文要素是“体会文章是怎样用具体事例说明观点的”。教师根据文本特点及其内在联系,对每篇课文的语文要素进行了细化。另外,本单元“口语交际”的任务是举办一场辩论会,这是对语文要素的巩固与运用。教师在此基础上创设任务情境:在学校“语文月”活动中,年级组要开展一次辩论比赛。以此活动为契机,班里要组织一次辩论活动,推荐选手参赛。在准备辩论赛的过程中,学生的学习任务逐步升级,有梯度地推进,且与每篇课文的语文要素一一对应(如表1)。

表1

本单元的教学中,教师依据单元整组教材的特点创设任务情境,将其与学校的真实活动相联结,让学生在情境中逐步完成单元分解任务。同时,教师关注任务之间内在要素的层次性、阶梯性,让学生亲历的实践过程更有意义,从而进一步激发学生学习的内驱力。

(二)立足学生,给情境搭建纵向坐标

学生是学习的主体,是任务能否完成的关键。教师应从学生出发,创设真实而富有意义的情境,通过实践活动,将新的知识传授给学生,使其与他们已有的知识形成联结。

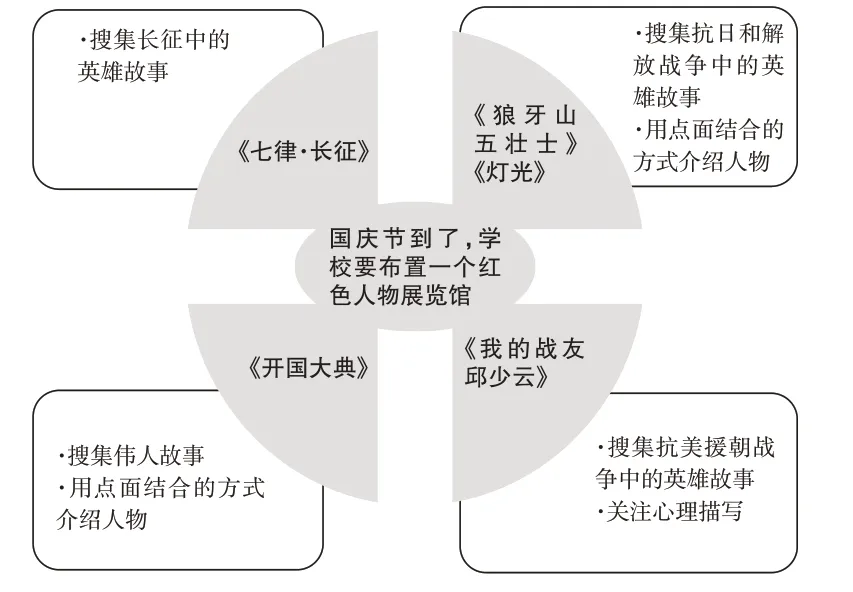

统编教材六年级上册第二单元由五篇课文组成,单元主题是红色革命。教材内容与学生生活的时代比较远,学生对文中的历史事件、英雄人物比较陌生,这无形中为学生理解文本增加了难度。于是,教师结合单元语文要素创设情境:国庆节到了,学校要布置一个红色人物展览馆。请搜集人物的英雄事迹,运用点面结合的方法,讲述英雄故事(如图1)。教师让学生通过观看影视资料、搜集整理信息、布置展馆等方式,拉近与英雄人物的距离,走进英雄人物的世界,在社会实践活动中学习运用语言文字。

图1

创设的情境应符合学生的认知水平,能帮助学生调动已有知识。为此,教师应关注学生的“最近发展区”,为学生提供串联知识的任务链,打通学生学习的脉络。

(三)联结生活,给情境搭建三维坐标

只有将学生置于生活化的情境中,才能使他们在面对有挑战性的学习任务时全身心地投入,变“要我学”为“我要学”。教师要联结生活,给任务情境提供“脚手架”,不断提升学生的语文能力。

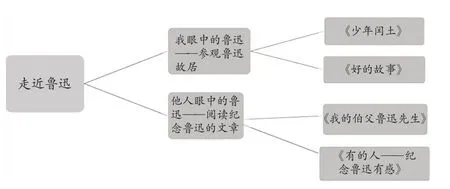

统编教材六年级上册第八单元是“走近鲁迅”专题单元。由于学校离鲁迅故居不远,教师让学生假期游一游鲁迅故居。学生亲眼看看鲁迅少年时生活学习的地方,之后阅读鲁迅写的相关文章,就能更好地理解《少年闰土》《好的故事》。最后,学生再阅读他人纪念鲁迅的文章,将其与课文《我的伯父鲁迅先生》《有的人——纪念鲁迅有感》进行对比,加深对鲁迅的认识(如图2)。通过这一过程,鲁迅的形象在学生的心目中逐渐变得立体、丰满。

图2

教师通过关联社会生活来创设情境,引导学生完成单元学习任务,让学生在贴近生活的活动中,经历搜集、梳理、讨论等学习环节,丰富语言的积累,促进言语的表达,提升思辨能力。

二、对话:推动学习走向纵深处

对话是重要的教学载体。以任务为导向的对话系统,能引导学生与教材对话,与教师对话,与编者对话,激发思维。教师要让学生聚焦文本内容和表达方式,在对话中一步步深化学生对文本的认知和感悟,推动学习走向纵深处。

(一)聚焦文本内容

在单元整组教学中,教师可利用对话,让学生了解文本内容,通过感知、概括、理解、运用文本信息,完成特定的学习任务。

统编教材六年级上册第三单元由《竹节人》《宇宙生命之谜》《故宫博物院》三篇课文组成。教师根据学生的认知能力和文本特点,创设“招募博物馆志愿者”的单元任务。教学《故宫博物院》一课时,教师又设置了“故宫一日游”和“故宫里的故事”两个子任务。由于本文是由四则材料组成的非连续性文本,篇幅比较长,教师可借助对话,引导学生聚焦内容,提取、概括信息,完成任务。具体过程如下。

1.交流阅读方法(找中心句、抓关键词、提取关键信息等)。

2.借助学习单,梳理、交流四则材料的主要内容。

3.交流反馈,重点梳理第一则材料,提取有助于设计参观路线的关键信息,画一张故宫参观路线图。

4.交流材料三和材料四,把握主要信息,图文对照,合理规划参观路线(未开放区域不能参观)。

5.小组讨论故宫一日游的游览内容,分工合作,并展示学习成果。

6.拓展:结合自己搜集的资料,介绍故宫其他地方。

上述教学过程用对话一步步推动学生与文本、同学以及教师进行互动,使思维产生碰撞,把视角引向文本深处,并通过资料的搜集,联结课外知识,丰富学生的认知。

(二)聚焦表达方式

文本是进行语言表达训练的重要载体。除了文本内容,以任务为导向的对话系统还要聚焦文本的表达方式,让学生不仅明白文章写了什么,还要明白文章是怎样写的。

统编教材六年级上册第四单元是小说单元,由《桥》《穷人》《金色的鱼钩》三篇文章组成。基于教材单元习作和校园生活的联系,教师创设如下单元任务情境:学校第一届生活故事创编大赛即将开启,届时文学社将提供三组环境与人物,请从中选择一组或自己创设一组,展开丰富的想象,创编故事。学生可以从单元文本中寻找创作方法。以《穷人》一课为例,教师引导学生感悟文本的表达方式,学习创作的手法。具体过程如下。

1.自由朗读课文第9自然段,用一个词语来概括桑娜的心理活动。(忐忑不安)

2.思考交流:从哪里可以看出她的忐忑不安?(内心独白、标点符号)

3.质疑讨论:桑娜先思考丈夫的反应,再反思自己的行为,这个顺序能不能变换?

4.交流总结,进一步揣摩人物的内心活动。(看出桑娜的心神不定和善良)

以上教学过程借助对话展开,聚焦心理描写,推动学生在交流、讨论中,寻找人物的内心冲突,感受情节的一波三折,体会人物形象。这为学生提供了有效的情节构思方法,使他们在完成单元任务时可以进行迁移运用。教学本单元的其他课文时也可借鉴这一教学模式,让学生通过对话,走进人物的内心世界。

三、联动:提升学生的综合能力

教学时,教师要将学生置于一定的任务情境中,通过思维联动和学评联动,加深学生对文本内在逻辑的认识,推动任务完成,并在这一过程中,提升学生的思维能力、语言文字运用能力。

(一)思维联动,让学习可视化

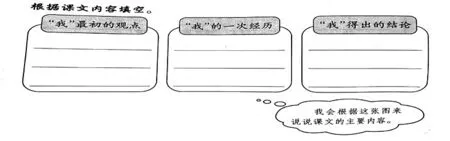

思维联动指学生从原有的认知出发,通过阅读比较,进行判断、推理、质疑,梳理观点、事实、材料及其逻辑关系。以《表里的生物》一课为例,初读课文后,学生能把“我”最初的观点与“我”得出的结论表述出来,但在概括“我”的一次经历时,却存在不够全面或不够精准的问题。因此,教师需要再次分解学习任务。

1.质疑猜测,整体感知。

(1)提取信息。默读课文,看看“我”是如何根据最初的观点得出结论的,在文中圈画出关键词句。

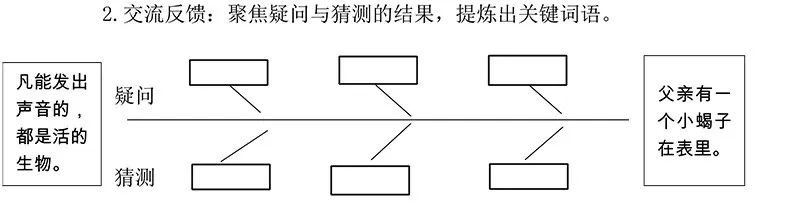

(2)交流反馈:聚焦疑问与猜测的结果,提炼出关键词语(如图3)。

图3

(3)尝试概括“我”的一次经历,填写图4。

图4

(4)根据图4,说出课文的主要内容,交流后进行修改。

学生在概括出课文内容的基础上,初步感受到证明观点是需要一个过程的。

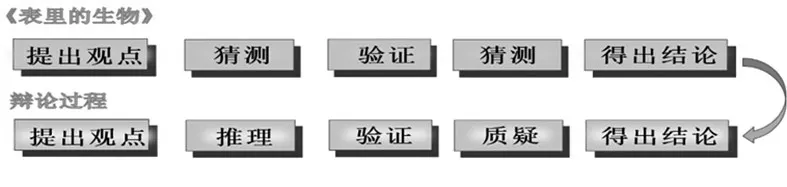

2.探索过程,证明观点。

教师可以播放辩论赛的视频,让学生用关键词记录辩手证明自己观点的过程,交流辩手证明观点的方法,进而明白:文中的“我”不断质疑探究的过程,其实和辩论赛中正方提出观点,并在与反方的辩论中不断证明自己观点的过程是相似的(如图5)。

图5

教师将辩论过程与文本进行巧妙对接,实现了思维联动,增强了学生对文本内容的理解,让学生对辩论有了更加直观、感性的认识,激发了学生学习的兴趣。

(二)学评联动,让学习更高效

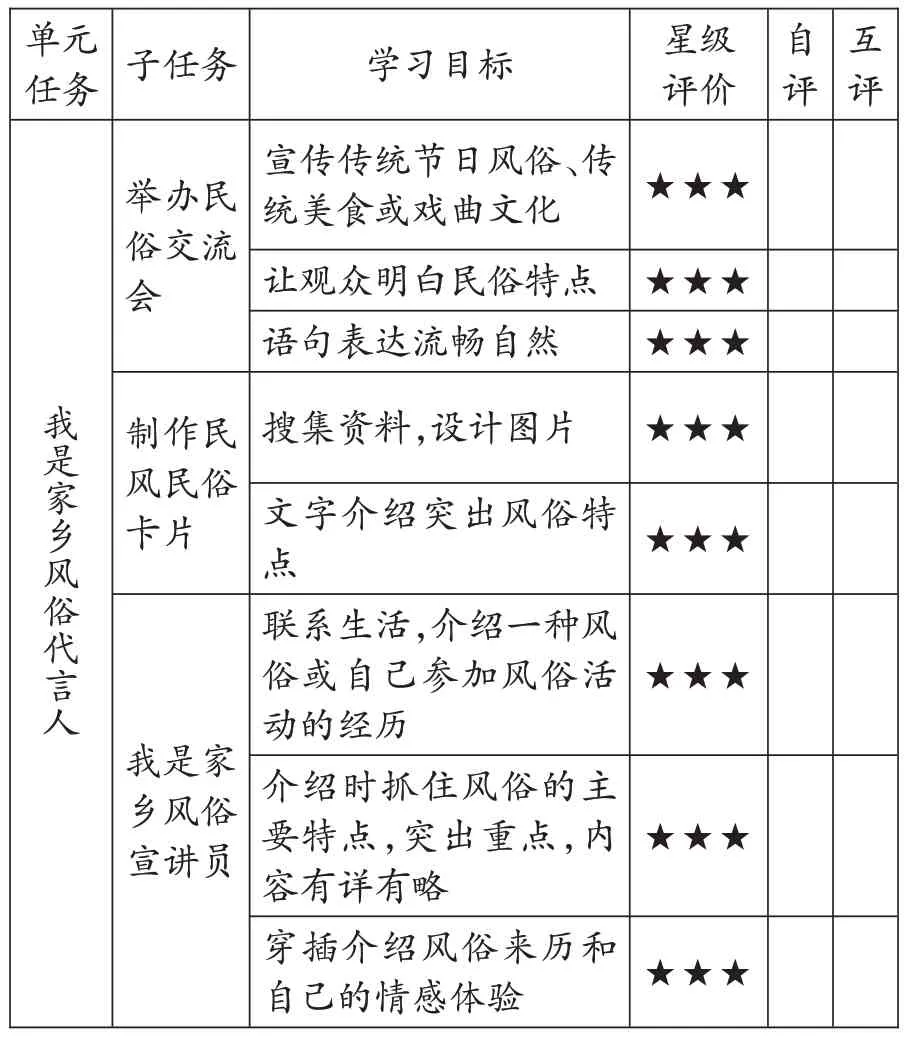

学评联动指在学习过程中,评价学生的学习效能,实现以评促学。统编教材六年级下册第一单元以“民风民俗”为主题。教师结合教材特点和单元语文要素,创设“我是家乡风俗代言人”这一单元任务,并安排了“举办民俗交流会”“制作民风民俗卡片”“我是家乡风俗宣讲员”三个子任务,并根据单元学习目标,设计了评价量表(如表2)。

表2

在学习过程中,评价形式、评价主体可以多样化。同时,还可以将表现性评价嵌入学习活动。教师要将学习效果检测和反馈贯穿任务始终,使学习和评价联动,多方位促进学生学习。

综上,教师可借助“造境、对话、联动”三大策略,对单元整组教学进行优化。具体而言,要创设真实而有意义的单元任务情境,充分运用对话,挖掘文本秘妙,通过思维联动和学评联动,让单元整组教学插上腾飞的翅膀。这样,学生经历了学习的全过程,潜移默化地提高了语言输入与输出的能力,提升了语文核心素养。