基于思维三元理论的“思辨性阅读与表达”学习任务群的教学统整路径*

——以六年级下册第五单元为例

2023-04-28□颜琳

□颜 琳

小学阶段,语文课程多关注学生感性思维的培养,常常忽视了理性思维的发展。为改变这个现状,《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“2022 年版课标”)提出,要“引导学生在语文实践活动中,通过阅读、比较、推断、质疑、讨论等方式,梳理观点、事实与材料及其关系”“负责任、有中心、有条理、重证据地表达,培养理性思维和理性精神”[1]。那么,具体该怎么做呢?2022 年版课标倡导的“思辨性阅读与表达”学习任务群是提高学生思维水平、提升学生思维品质的重要途径。现以统编教材六年级下册第五单元为例,结合思维三元理论,阐述如何通过单元统整教学引导学生进行思辨性阅读与表达。

一、借鉴“思维三元理论”,明晰教学导向

“思维三元理论”由美国心理学家斯滕伯格提出。这里的“三元”指分析性思维、实用性思维、创造性思维。分析性思维涉及分析、判断、评价、比较、对比和检验等能力。实用性思维涵盖实践、使用、运用和实现等能力。创造性思维包含创造、发现、生成、想象和假设等能力。[2]斯滕伯格认为,每个人的思维都是由分析性思维、实用性思维和创造性思维按不同比例组成的,这三种思维能力要均衡发展。

在学习活动中,要安排不同的学习任务,发展不同的思维类型。以“思辨性阅读与表达”学习任务群为例,一般而言,它侧重于分析性思维的培养。当然,这并不是说它就不能培养创造性思维。其实,在思辨活动中也能用批判性思维创新观点。此外,任意一个学习任务群的落实,都需要实用性思维的参与。可见,三种思维类型均可在不同的学习任务群中进行渗透、培养,只是思维训练的侧重点有所不同。

基于以上理解与分析,可将相关理论应用于“思辨性阅读与表达”学习任务群,引导学生在真实的语文实践活动中,以质疑、假设、推测、辩论等方式,提出观点,辨别是非,并为自己的观点寻找具体的事例进行佐证,通过比较与分析、归纳与推理、梳理与探究、表达与交流,完成一个个思辨性任务,最终达到发展思维能力的目标。

二、重组单元学习内容,确定教学目标

“大单元”教学理念是将零散的知识整合为相互关联的结构化的知识体系,目的是使语文教学由单个知识点、单篇课文走向单元整体教学,使知识点之间形成关联性。[3]这与2022年版课标提倡的语文学习任务群理念是一致的。从某种意义上说,大单元与传统意义上的普通单元不一样。普通单元主要依据人文主题或语文要素来划分单元内容,而大单元并不局限于已编定的单元内容,可以根据学习任务群进行“跨单元”重组,以学习任务为载体,整合不同单元的目标、内容、活动,让学生在语文实践过程中,围绕“大情境”“大任务”,深入探究问题,解决实际问题,使静态的知识转化为动态的语言运用能力,最终形成语文核心素养。

以统编教材六年级下册第五单元为例,本单元以“科学之光”为人文主题,编排了《文言文二则》《真理诞生于一百个问号之后》《表里的生物》《他们那时候多有趣啊》《口语交际:辩论》《习作:插上科学的翅膀飞》。单元语文要素是“体会文章是怎样用具体事例说明观点的。展开想象,写科幻故事”。

从人文主题的角度看,《文言文二则》《口语交际:辩论》与“科学之光”的关系不够紧密。从语文要素的角度看,阅读要素是训练学生习得“用具体事例说明观点”这一方法,但《他们那时候多有趣啊》是一篇科幻小说,旨在让学生了解科学,热爱科学,展开想象,乐于思考。从学习任务群的角度看,这个单元适合落实“思辨性阅读与表达”学习任务群,适用的文体是论说文。从读写融合的角度看,本单元中思辨性阅读与思辨性表达未能统整为一体,学生无法从阅读训练中迁移写作知识。习作内容不是用具体事例表达自己的观点,而是展开想象,单元内容的编排不符合学生语言运用的规律,未能体现从读学写、读写一体。建议将单元习作调整到本册第二单元(外国小说单元),组织学生创编故事,便于落实“文学阅读与创意表达”学习任务群。

基于以上分析,第五单元以“思辨性阅读与表达”学习任务群为靶心,调整单元课文内容和教学顺序。本册第四单元的《为人民服务》是一篇极好的训练思维能力的论说类文章,可以调到第五单元作为第一篇精读课文,再配合第二篇精读课文《真理诞生于一百个问号之后》,就能让学生基本掌握本单元阅读要素“体会文章是怎样用具体事例说明观点的”。把《文言文二则》调整为略读课文,让学生运用已掌握的论说文阅读方法自学《学弈》《两小儿辩日》,了解人物表达的主要观点,说说他们是怎样说明自己的观点的,迁移巩固思辨方法。最后,安排本单元的小练笔:仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点,如“有志者事竟成”,尝试写一篇演讲稿。由于第四单元的阅读要素是“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质”,教师可以把《表里的生物》调整到第四单元,让学生进一步学习根据人物的外貌、神态、言行的描写,体会爱科学、爱思考的人物品质。教师还可以把《他们那时候多有趣啊》这篇科幻小说调整到第二单元。这样,基于文体和单元语文要素,将本册内第二、第四、第五单元中的教学内容互调,有利于统整教学。

依据“大单元”教学理念,重组整合第五单元的教学内容后,可将单元教学目标确定为:(1)掌握作者是怎样用具体事例说明观点的。(2)学习举例论证、对比论证、引用论证等论证方法,初步感受论说文思维缜密、逻辑性强的表达特点。(3)能运用举例论证等方法,表达自己的创新观点。

那么,基于斯滕伯格的“思维三元理论”,又该如何落实“思辨性阅读与表达”学习任务群呢?

三、依托学习任务链,实施统整教学

斯滕伯格的“思维三元理论”倡导学生通过比较与分析、梳理与探究、表达与交流完成思辨性任务,以培养学生的分析性思维、实用性思维和创造性思维。重组后的精读课文《为人民服务》和《真理诞生于一百个问号之后》的主要教学目标是培养学生的分析性思维和逻辑推理能力;课后小练笔的主要目标是培养实用性思维、创造性思维和书面语言表达能力,可以作为本单元“思辨性表达”的实践成果;《口语交际:辩论》的主要教学目标是培养学生的思辨能力和口语表达能力。据此,本单元整体设计如下学习任务。

任务一【梳理与探究】:我是小小探究员

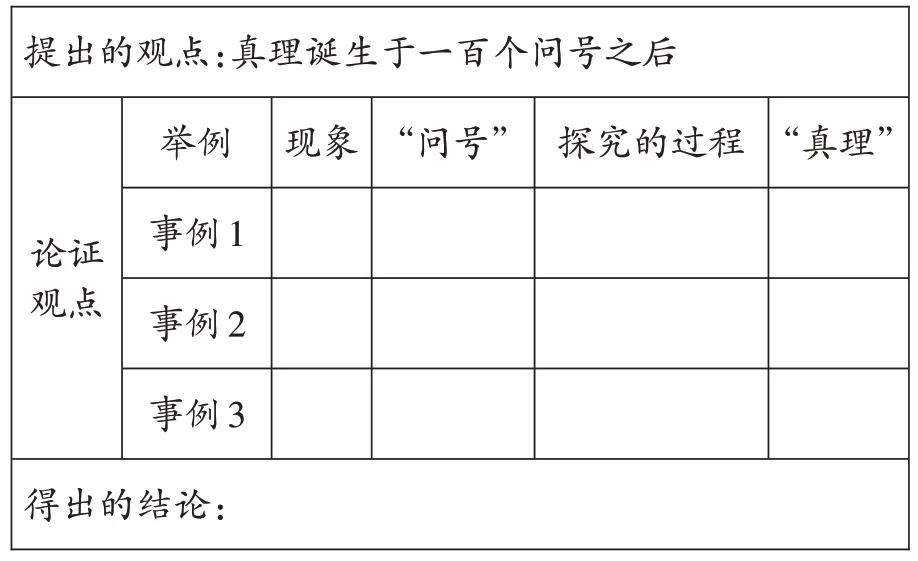

分组讨论:作者用怎样的具体事例说明观点?每个事例是按照怎样的顺序写的?完成表1。

表1

在完成任务的过程中,学生不难找出作者列举的三个事例。但事例与观点之间的印证关系,学生却不易领会。因此,教师先引导学生辩证思考:为什么所选的这三个事例能证明课文的主要观点?如果不用这些事例,可以吗?学生在思考中发现三个事例的共同点:三个事例与观点是紧密关联的,科学家能从常见的现象中发现问题,并且在不断研究的过程中探寻真理,显现他们善于思考的品质和追求真理的毅力。教师再引导学生通过比较,发现这三个事例都采用了相同的表达顺序:先写观察到的司空见惯的现象,再写由现象发现的问题,最后写发现了真理或进行了发明创造。在明确每个事例的叙述顺序后,教师可进一步引导学生深度思考:作者为什么要采用这种顺序介绍事例?这样的叙述顺序与课文主要观点的表述方式有什么相似之处?引导学生梳理出“现象—问题—探究—结果”的事例叙述顺序,发现其与全文观点的表达方式相似,让学生明白只有找到列举的事例与观点之间的关联性,才能充分论证观点。这样,学生在比较与分析、归纳与推理的过程中,不断增强理性思维能力,培养了分析性思维。

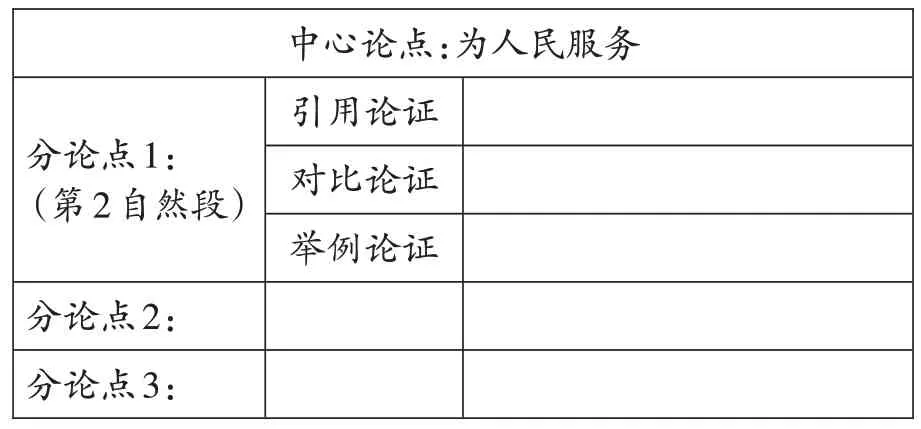

任务二【梳理与探究】:我当一名分析员

围绕“为人民服务”这一中心论点,从哪三个方面进行论证?哪些是引用论证?哪些是对比论证?哪些是举例论证?完成表2。

表2

《为人民服务》呈现的是毛主席在张思德同志追悼会上演讲的内容。第1 自然段点明了他的主要观点,即为人民服务。围绕这一中心论点,第2~4自然段从三个方面进行论证,即分论点1“要树立正确的生死观”、分论点2“要不怕别人批评”、分论点3“要克服困难”。这三个分论点与中心论点构成了因果关系,表达的意思是“因为我们全心全意为人民服务,所以我们要树立正确的生死观,要不怕别人批评,要克服困难”。学生通过梳理探究,发现了段落之间的逻辑关系。在梳理课文思路和篇章结构的基础上,教师引导学生抓住第2 自然段,重点体会作者表达观点的方法。首先作者引用司马迁的名言证明自己的观点,接着用对比的方式论证了两种不同的“死”的意义,最后进行了举例论证。这三种论证方法从不同角度论证了分论点1,让读者了解人总是要死的,但死的意义有所不同。学生发现了构段句子之间的逻辑关系。通过这一步步有理有据的阅读探究与分析,教师不断培养学生思维的条理性和逻辑性,为有中心、有条理、重证据地思辨表达奠定了基础。

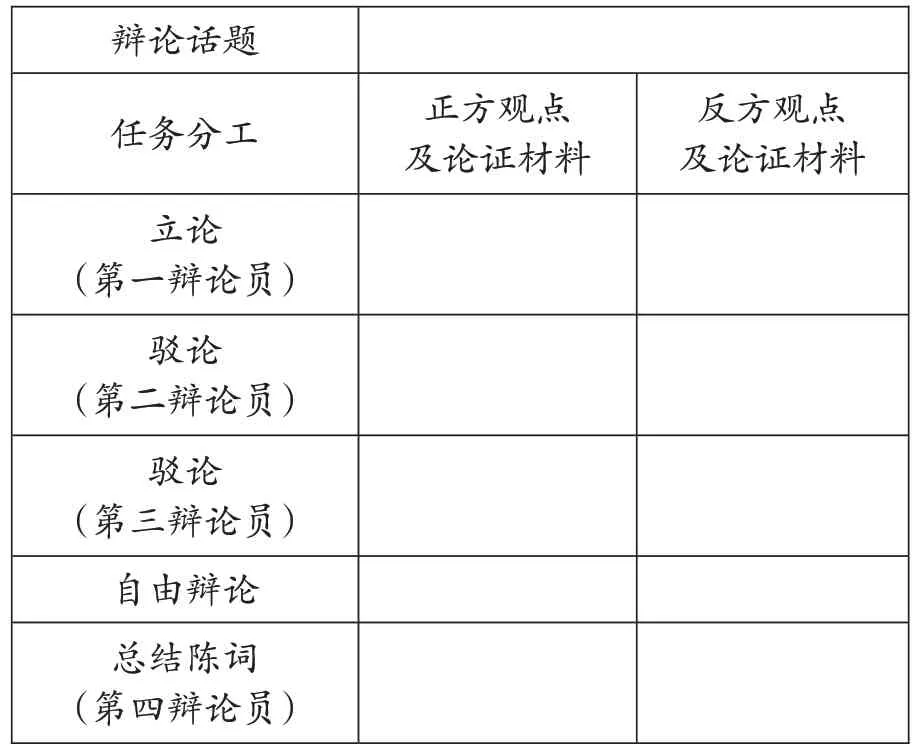

任务三【表达与交流】:我是辩论高手

思辨性表达包括书面表达和口头表达,即通过写作、演讲、辩论等方式,有理有据地表达自己的观点。本单元安排的《口语交际:辩论》旨在培养学生的批判性思维能力。辩论的正反两方围绕话题,不仅要搜集证明己方观点的材料,也要搜集能反驳对方观点的材料。辩论材料既可以选择有说服力的具体事例,也可以选择数据实证,还可以引用名人名言,等等。总之,辩论前必须做好充足的准备,完成“辩论任务准备单”(如表3)。

表3

落实思辨性表达,需要创设真实的辩论情境,把教室布置成辩论会场,推选“主持人”“正方”“反方”“自由发言人”,尽量让每一个学生都参与,通过摆事实、讲道理,清晰地表达自己的观点。同时,辩手要注意倾听,辩证地思考,抓住对方的漏洞进行反驳,以理服人,做一个重证据的理性表达者。学生在真实的语言实践过程中,将斯滕伯格的“思维三元理论”落到实处,提升了实用性思维和分析性思维。同时,在辩论评析时事热点的过程中,学生的口头言语表达能力也得到了锻炼。

任务四【表达与交流】:我会写演讲稿

思辨性表达除了口语交际之外,还可以采用书面表达形式。小学阶段的思辨性写作还未正式列入单元习作训练,教材只是在高年级具有思辨性的精读课文后,设计了“小练笔”和课后思考题。教师要引导学生进行思辨性读写,围绕观点,有理有据地论证表达,使思维更加条理化、深刻化、逻辑化。例如,学完《真理诞生于一百个问号之后》,可设计小练笔:仿照课文的写法,用具体事例说明一个观点,如“有志者事竟成”,尝试写一篇演讲稿。学生要写好说理性的演讲稿,清晰地表达自己的观点,选取的事例必须恰当、典型。[4]为此,教师可创设真实情境,并设计“事例辨析”的写作支架。

小学快毕业了,同学们即将面临毕业考。请你围绕“有志者事竟成”写一篇演讲稿,鼓励大家奋力拼搏。你会选择下面哪些事例呢?请说说理由。

1.詹天佑为了给中国人争气,在极其艰苦的环境下,待在野外整整四年,创新设计了“人”字形的京张铁路,给藐视中国的帝国主义者一个有力的回击。

2.周恩来总理从小立志为中华之崛起而读书。他发奋学习,报效祖国,终于成了人民的好总理。

3.荷兰人列文虎克喜欢玩镜片,无意间发现了放大镜的秘密,最终发明了显微镜。

4.袁隆平为了让中国人能吃饱饭,克服困难,坚持研究,最终发明了杂交水稻。

出示以上四个事例,旨在帮助学生通过辨析论证“有志者事竟成”。学生经过辩证思考,选择了第1、第2 和第4 个事例作为论据。紧接着,教师引导学生将学到的举例、对比、引用名言等论证方法迁移运用到自己的演讲稿中。比如,围绕“有志者事竟成”发表观点,先引用一些名人关于立志的名言,再谈一谈有志者与无志者做事的成败效果,最后按照“树立理想—艰苦奋斗—取得成功”三个层次,紧扣观点进行有力论证,写出斗志昂扬、催人奋进的演讲稿。

“写演讲稿”这个任务的设计,有利于学生在真实的语文实践活动中,通过辨析、比较、推理等高阶思维活动,梳理观点与论据之间的关系,并运用各种论证方法,有理有据地进行表达。基于斯滕伯格的“思维三元理论”,在思辨性表达中更要注重创造性思维的培养。要在批判性思考的基础上,鼓励学生大胆地表达创新的观点,如“巧干者事竟成”“勤奋者事竟成”“坚持者事竟成”等等。

综上所述,斯滕伯格的“思维三元理论”为小学阶段的思辨性教学实践指明了方向。依据“大单元”理念,借助单元之间的关联,跨单元重组单元内容,设计“任务链”,有助于落实“思辨性阅读与表达”学习任务群。教师要引导学生在思辨性阅读与思辨性表达中,培养分析性思维、实用性思维、创造性思维,提升自身的思维品质。