乡村旅游产业生态系统结构与演化机制研究

2023-04-25朱海英张琰飞

摘要:构建乡村旅游产业生态系统演化的理论框架,基于乡村旅游产业生态系统结构分析其演化驱动机制,并将系统演化过程分为形成期、发展扩张期、成熟稳定期和饱和调整期等阶段。以十八洞村为例,解读乡村旅游产业生态系统结构和演化特征,发现产业生态系统演化中面临产业发展基础、产业开发质量、乡村协同治理等难题。立足系统演化阶段特征,基于乡村振兴背景提出要从管理体制机制创新、现代产业体系构建、旅游治理机制完善等层面入手,科学设计乡村旅游产业生态系统治理机制。

关键词:乡村旅游;产业生态系统;演化机制;治理路径;乡村振兴

中图分类号:F590文献标识码:A文章编号:1674-3652(2023)03-0037-12

DOI:10.19933/j.cnki.ISSN1674-3652.2023.03.005

开放科学(资源服务)标识码(OISD):

基金项目:国家自然科学基金项目“乡村旅游利益主体间关系网络演化与协同治理机制研究”(71963014);湖南省自然科学基金项目“乡村旅游产业生态系统协同演化与治理机制研究”(2022JJ30476);国家自然科学基金项目“武陵山片区企业参与乡村旅游精准扶贫的绩效提升机制研究”(71663018)。

一、文献综述与问题提出

党的二十大报告提出要全面推进乡村振兴,扎实推进共同富裕,建设和美乡村,这对乡村旅游转型发展提出了新要求。随着乡村旅游产业的不断发展壮大,产业相关要素的系统性不断增强,开始逐步形成乡村旅游产业生态系统。随着乡村旅游的不断转型升级,产业生态系统也不断演化,生态系统运行机制对于乡村旅游可持续发展和区域乡村振兴也越发重要。事实上,国家“十四五”规划明确提出要推动战略性新兴产业融合化和生态化发展。因此,有必要基于产业生态系统理论,深入研究乡村旅游生态系统的结构与演化机制,为推动乡村一二三产业融合发展和乡村振兴提供有价值的参考。

产业具有显著的生态属性,产业生态系统早已得到国外学者的关注。Frosch等首次提出产业生态系统概念,认为其是由制造业和服务业构成的产业群落与内外部环境相互作用形成的复杂系统[ 1 ];Korho? nen认为产业生态系统是企业群落和所处环境资源共同构成的具备高效经济过程的产业系统[ 2 ]。针对产业生态系统特征,Allenby等认为产业生态系统的种群、结构和相关联组织都具有显著的多样性[ 3 ];Ko? rhonen等指出物质循环和能量流动是产业生态系统的运行基础[ 4 ]。关于产业生态系统运行与治理,Dhanaraj等指出核心企业在生态系统协调中具有关键作用[ 5 ];Trendle实证表明产业多样性对区域经济具有稳定性作用[ 6 ];Ashton认为宏观政策调整和企业多维协作有助于维持产业生态系统功能[ 7 ]。针对产业生态系统的演化问题,Morris等认为合作群体演化的方向对系统成功运行具有关键作用[ 8 ];Geng等指出产业间竞争、协同合作等互动都能促进产业生态系统良性演化进程[ 9 ];Adner等提出产业创新生态系统中的各个部分相互影响、共同演进[ 10 ];Vleva等指出不同产业之间的协同发展形态最终决定了产业生态系统的类型[ 11 ]。针对旅游产业生态系统,Kline等采用生态系统理论研究社区旅游企业家种群的创新氛围认知[ 12 ]。整体来看,对于旅游产业生态系统的相关研究还不够深入。

国内关于产业生态系统的研究出现在21世纪初,研究集中于生态系统的特点和构建领域,系统性研究出现在2005年以后。旅游产业生态系统研究最早出现于2005年,研究涉及产业机构系统结构、构建与发展路径、演化机制等内容。针对旅游产业生态系统,相关研究主要涉及系统结构、主体关系和运行机制等。贾秀海通过构建旅游产业生态系统结构模型明确旅游业、生态系统及旅游产业群各主体间关系[ 13 ];袁花模仿自然生态系统的生产者、消费者、分解者来构建旅游产业生态化系统[ 14 ];景秀艳等认为旅游种群间生态关系可通过空间集聚、产品创新等由竞争关系转变为互利共生、共栖关系[ 15 ]。部分研究还关注到文化产业领域,林凡军等提出内生系统与外生系统交互作用共同构建具有生态价值追求、保持高度整体性、不断实现增值的演艺产业生态共生系统[ 16 ];李泽华等认为整体性、关联性与增值性是电影产业生态共生系统的主要表征[ 17 ]。对于产业生态系统的演化问题,王海兵等提出新产业生态系统强调消费者体验、以企业群体共生共存为目标,是一种动态自洽的稳定协同演化过程[ 18 ];张颖等发现网生产业呈现类自然生态系统的规模变化且演进路径遵循专业化深耕、多元化拓展、综合性规范的逻辑[ 19 ];刘刚等提出依托价值主张、价值创造、价值共享以建立起循环迭代且螺旋式上升的农业产业生态系统动态演进机制[ 20 ];刘和东等提出主体间关系为适度竞争、互利共生、偏利共生演化时,主体间的能力匹配是提高系统绩效的重要前提[ 21 ]。由此可见,国内学者对旅游产业生态系统的格局、功能与演化等问题关注不足。

总体来看,对于国内外乡村旅游领域的产业生态系统问题,目前研究还不深入,特别是系统演化、治理的相关机制还比较少。因此,探讨旅游产业生态系统的构成要素、特征与功能,构建旅游产业生态系统运行和演化机制框架,通过典型案例分析方法探索生态系统演化机制和治理优化路径,不仅有助于拓展乡村旅游与产业生态的理论范畴,对于加快乡村振兴进程也具有重要的现实意义。

二、乡村旅游产业生态系统结构层次与演化机理

乡村旅游产业生态系统是以旅游吸引物为核心,以向游客提供乡村旅游产品服务为目的,由一定时空范围内乡村旅游产业主体之间以及产业主体和产业环境相互作用形成的有机整体,系统结构层次多元复杂,并不断发展演化。

(一)乡村旅游产业生态系统结构层次

乡村旅游产业生态系统各主体之间基于产业价值网络实现行为协同,可促进乡村相关产业同乡村旅游有效融合,更好提升游客旅游体验,增强乡村旅游竞争力和品牌影响力。

1.系统主体

乡村旅游产业生态系统主体是在特定时间、地域范围内的旅游吸引物主导的产业个体集合,包括旅游企业、农户、政府相关部门、村两委(村党支部和村委会)、乡村经济组织(合作社、经营户)、游客等主体。不同主体之间相互影响和相互作用,根据外部环境条件变化而进行自我调整或主动优化外部环境,并通过乡村旅游产业价值网络形成产业生态系统。

2.系统层次

乡村旅游产业生态系统按功能可划分为产业组织部分和非产业组织部分。产业组织部分可分为生产者、消费者和支持者等;非产业组织部分则是影响产业发展的自然环境、社会环境以及相关的乡村旅游资源。生产者是指立足旅游资源、旅游设施、资金技术、人才团队等要素,为旅游者提供食、住、行、游、购、娱等乡村旅游产品服务,并获得经济利益的旅游主体,如景区景点企业、旅行社、旅游酒店、旅游交通、旅游商店、旅游演艺等产业组织,通过密切配合满足游客的旅游活动和旅游体验需要。消费者是消费旅游产品服务的旅游者,是乡村旅游生态系统的能量源泉,也是旅游产品服务质量的反馈者。支持者包括政府相关部门、村两委、乡村经济组织、高校院所、金融机构、行业协会等对乡村旅游发展具有辅助支持作用的组织,承担优化旅游自然和社会环境的功能,保障生态系统持续运行。

3.主体关系

乡村旅游产业生态系统在多层次的能量、物质和信息等要素的流动中,实现主体之间以及主体与内外环境的相互作用和影响。由于功能和生态位势的差异,乡村旅游产业生态系统主体之间经过长期的竞争与合作,可以形成协同共生、利益共享、协同演化、环境适应等关系机制,保障生态系统多元主体利益协同与系统平稳运行。

(二)乡村旅游产业生态系统演化的驱动机制

乡村旅游产业生态系统协同演化是系统主体之间及系统主体与外部环境之间相互作用、相互影响、相互适应的动态机制与过程,有助于增强乡村旅游产业生态系统主体的多样性,提升整个生态系统的适应性、稳定性和竞争力。

1.主体结构演化

乡村旅游产业生态系统演化具有很强的内生性,主体类型、主体规模、主体策略等主体结构要素变化直接影响主体间的相互作用和相互关系,推进不同主体之间实现演化协同。如某一主体在外部环境压力下策略发生演化,可给予其他主体选择压力并引发其他主体行为发生变化,进而引起相关主体协同演化。其中,乡村旅游核心景区企业的有效成长和发展在生态系统演化过程中具有决定性作用,如核心企业的产品业态创新可引发旅游流变化,并通过主体之间的竞争与合作活动影响到其他主体的策略演化。

2.主体间关系变化

生产者、消费者和支持者等系统主体通过参与乡村旅游产品的研发、设计、生产、销售等价值共创活动,形成乡村旅游产业生态系统价值网络共生体系。不同系统主体基于乡村旅游价值共创活动,共同构成了生态系统中完整的物质循环和能量流动体系,主体之间关系通过物质与能量循环实现相互依赖和协同演进。乡村旅游产业生态系统主体的不断产生、进入、成长或衰亡,将引发系统主体之间的关系变化,进而通过自我强化机制推动系统演化。

3.外部环境变化

市场环境、社会环境、政策体系等外部环境因素变化是产业生态系统演化的外部动力,如市场环境变化导致旅游流的动态变化和淡旺季差别,推动乡村旅游产业生态系统物质流、空间结构及系统功能等要素持续演化。政府通过文化保护、设施完善、生态治理等方式优化乡村旅游产业生态系统发展环境,吸引投资主体介入乡村旅游开发,进而推进乡村旅游产业生态系统升级。乡村旅游产业生态系统主体并不是只能适应外部环境改变,也可通过相关策略和举措推进外部环境的优化,如旅游市场主体可通过产品业态创新引导游客需求变化,还可向政府争取更有力的政策支持。

(三)乡村旅游产业生态系统演化的阶段周期

结合乡村旅游地发展阶段,立足乡村旅游产业生态系统的结构层次与演化驱动机制分析,可将生态系统演化分为形成期、发展扩张期、成熟稳定期、饱和调整期等四个阶段。不同阶段系统发展的环境与条件不同,系统的主体结构、主体间关系及治理特征都具有较大差异。

1.形成期

此阶段乡村旅游尚处于自发阶段,资源远未充分利用,景区景点数量较少、质量不高,乡村旅游产业系统处于简单无序状态,但相关系统主体已经开始发育。依托乡村自身的旅游核心吸引物,游客数量增长较快,但整体规模还比较小。政府相关部门等旅游支持主体具有关键的引导作用,农户依托旅游资源和政策支持开发的农家乐等小微服务主体是主要的生产主体,相关配套服务主体尚未有效发展。外部企业和投资者一般都未正式进入,但已开始考察并与村集体、农户等进行接触。由于乡村旅游产业生态系统尚未正式形成,系统主体规模较小,数量整体较少,不同主体之间的生态位重叠较少,主体之间关系相对比较和谐。

2.发展扩张期

此阶段产业系统主体结构和主体关系复杂程度增加,食宿、娱乐、购物等乡村旅游产业生产主体迅速发展,开始向复杂有序过渡。农户投资的农家乐出现分化和转型,民俗体验、特色民宿等乡村旅游新产品新业态不断涌现;外部投资者开始正式介入并进行投资开发,其核心旅游运营主体的影响力逐步增强。由于旅游竞争日益激烈,系统主体能单独享有的资源和发展空间越来越少,农户与企业间、企业间、农户间的矛盾冲突开始显现。政府、村集体等支持主体的治理和协调作用更为显著,并开始探索组建合作社和集体企业,通过发展壮大集体经济等方式扩大乡村旅游的受益范围。随着外部投资者介入,大型旅游综合体、新型旅游吸引物等开始出现在乡村旅游景区,旅游产品业态质量不断提升。游客数量迅速增长,但不同旅游生产主体的发展速度与规模差异显著,无法适应市场变化的系统主体开始退出。

3.成熟稳定期

此阶段乡村旅游产业生态系统主体逐步接近社会、自然环境承载阈值,治理机制更加规范,不同主体之间的生态位重叠度趋向稳定。政府等支持主体的作用机制更为规范,服务能力更强;村两委等乡村旅游产业生态系统相关支持主体更为成熟,集体经济不断壮大,组织农户的能力更强。生态系统主体内部和不同系统主体之间的竞争更为激烈,生态系统发展的危机和冲突问题开始显现,不同系统主体之间的协同治理体系逐步形成。生态系统主体之间更为重视合作共生,并开始寻求协同发展以降低生态位重叠度,如部分旅游村寨开始通过合作发展模式共享旅游客源,组建具有更强竞争力的大型乡村旅游景区,并提供更加高端化、专业化和个性化的服务。

4.饱和调整期

此阶段乡村旅游产业生态系统主体的生态位宽度值与重叠度基本稳定,系统主体数量与规模增长趋缓,生态系统发展遭遇瓶颈并开始出现分化,无法及时调整的生态系统将会消亡。部分旅游产业生态系统核心景区无法拓展新的增长和发展空间,产品业态老化,旅游地进入衰退期,则生态系统也将进入调整阶段,生态系统各主体开始解体,外部投资者开始撤出。若系统核心生产主体能及时调整发展战略,突破核心区空间约束,创新商业模式,则生态系统开始进入新的成长周期;此时,系统主体发展的分化将更为显著,在大批无法适应环境变化的系统主体消亡的同时,更多新的系统主体迅速开始成长。

三、乡村旅游产业生态系统结构与演化的案例分析

湖南省花垣县十八洞村位于湖南省西部、武陵山脉中段,紧邻吉茶高速,距吉首东站40公里、湘西机场15公里。全村4个自然寨220余户共900多人,为纯苗族聚居村寨,民族风情浓郁,原生态文化保存完好。2013年11月习近平总书记视察十八洞村以后,十八洞村因地制宜,充分激发群众内生动力,以乡村旅游为核心发展“旅游+N”产业,逐步形成了较为完善的乡村旅游产业生态系统。2016年,十八洞村实现整村脱贫后,人均收入由2013年的1 668元增至2021年的20 167元,村集体收入达到268万元,实现了从深度贫困村到乡村振兴示范村的嬗变。十八洞村乡村旅游产业生态系统发展演化具有很强的典型性与可复制性,对欠发达地区乡村旅游地的可持续发展仍然具有很强的借鉴意义。

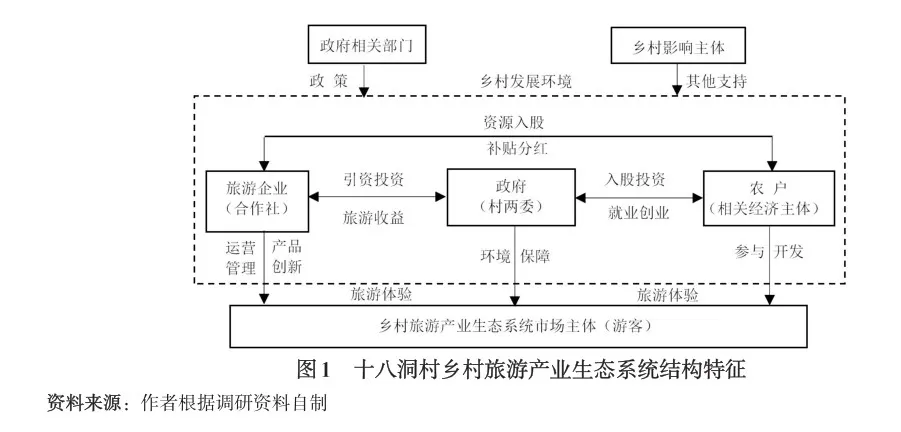

(一)十八洞村乡村旅游产业生态系统结构特征

在政府相关部门和外部组织的支持下,十八洞村以乡村旅游业为核心,探索出“以一带四”的农旅一体化发展模式,有效激发了政府(村两委)、企业(合作社)、农户等产业主体的积极性,年游客量超60万人次,乡村旅游产业生态系统逐步完善(图1)。

1.村两委是生态系统的保障主体

作为产业生态系统运行的引导者、协调者,十八洞村村两委在制定政策规划、组织协调、资金筹措等方面具有重要作用。2014年1月,花垣县组建了十八洞村精准扶贫工作队,并将工作队长和第一支书的党组织关系转到村党支部,有效提升十八洞村村两委的战斗能力。驻村工作队把懂政策、有文化、能干事、为人正派的村民选进村班子,注重从务工返乡创业人员、产业大户、大学毕业生、退伍军人等能人中培养选拔干部,有效提升村两委成员的治理能力。在村委换届选举中推行“两述两评”制度,真正把讲政治、有文化、“双带”能力强、群众信任的能人选进村两委,2017年换届选举中3名产业带头人、1名大学生村官成为村主干,曾在阿联酋迪拜打工的龙书伍当选村支书,筑牢了基层党组织战斗堡垒。

2.旅游企业是生态系统的生产运营主体

企业等市场主体具有信息、资金和市场优势,负责产业生态系统的运营管理,为游客提供产品服务。一是利用全国各地党员干部到十八洞村参观学习“旅游+扶贫”可复制、可推广精准扶贫经验的机遇,成立十八洞旅游公司,开发红色党建、研学旅行、苗乡风情等乡村旅游产品。二是规范乡村旅游市场秩序。成立十八洞村游客接待服务中心和乡村旅游联盟,将全村10余家农家乐按区编号管理,实行统一接团、统一分流、统一结算、统一价格、统一促销的“五统一”管理模式,提升全村农家乐和家庭住宿经营的规范性。为规范旅游商品市场秩序,专门为农户设置了山货集摊点,有序销售背篓、腊肉、香肠及小吃。三是积极引进社会资本培育市场主体。以十八洞品牌等无形资产为依托,争取步步高集团投入山泉水厂3 000万元、苗汉子公司投入猕猴桃产业4 000万元。2016年底,花垣县与北京首磊公司、消费宝公司签订合作协议,拟投入6亿元打造以十八洞村为核心的乡村旅游景区。

3.农户是生态系统的核心参与主体

农户作为乡村文化和资源载体,既是乡村旅游的核心参与主体,也是旅游景区的重要组成要素。围绕苗族文化开展特色化服务项目,十八洞村村民通过开办农家乐、售卖土特产、在旅游公司就业、入股合作社获得分红等方式,迅速实现脱贫致富。一是以农家乐项目为突破口,鼓励村民进行旅游创业活动,部分村民成为乡村旅游经营者。2014年7月,村民施成富创办了十八洞村第一家农家乐,一个月即实现盈利4 000多元。在施成富的带动下,十八洞村陆续开办了十几家农家乐,年收入均超20万元。二是积极发动农户通过就业、出租资源等方式参与乡村旅游开发。村民施进兰全家依靠旅游实现脱贫致富,其母亲售卖土特产,妻子在农家乐里当大厨,儿子在旅游公司当保安,女儿成为农民讲解员。三是发动农户参与旅游演艺活动。立足苗族文化底蕴和独特风情,组建打苗鼓、舞龙、唱苗歌等十八洞村文艺队,满足游客体验苗族民俗风情的需求,村民表演一场可获100元收入。成立十八洞村苗绣合作社,组织留守妇女开展手工技能培训,制作苗绣增加收入。

(二)十八洞村乡村旅游产业生态系统演化动力

产业发展环境、基层组织治理能力、乡村旅游经营模式、农户生计等要素的变化,在乡村旅游产业生态系统的演化过程中发挥了重要作用,助推十八洞村乡村振兴(图2)。

1.发展环境迅速改善

十八洞村全面实施“三通”“五改”和公共服务设施建设,乡村旅游发展环境显著改善,为产业生态系统形成奠定了基础。一是村容村貌发生了翻天覆地的变化。利用政府建设资金和社会捐赠资金共计5 000万元,全面推进水、电、路、厕、厨等村民生活设施改造,实现全村WiFi信号、农网改造、通自来水和环境治理全覆盖,农户生产生活条件显著改善。升级改造村小学和卫生室,完成古井保护维修、青石古道铺装、民居提质改造等工程,村容村貌得到显著改善。二是基础设施逐步完善。外部交通设施显著改善。通过政府支持和居民参与,2009年进村道路实现水泥硬化,2016年全长4.8公里、宽6米、双车道的进村公路正式通车,并建成三个大型停车场,完成道路两旁植被绿化,有效改善了游客进入条件。建成了游客服务中心、电商服务站、金融服务站和民族文化展示中心等产业配套设施,建成村内游步道和特色产业园区路网等旅游服务设施,18栋“地球仓”生态智能酒店建成运营,苗寨特色商品店、观光长廊、苗族博物馆、精准扶贫展览馆、乡旅驿站、苗绣蚕桑展示中心等乡村旅游系列设施逐步成型,旅游服务能力得到提升。三是乡村金融服务质量不断提升。中国人民银行湘西中心支行在十八洞村设置了全省首家村级银行网点,湘西长行村镇银行在十八洞村设立服务点并提供“粮食贷”“茶叶贷”“农家贷”等特色信贷产品,华融湘江银行湘西分行为十八洞猕猴桃种植基地发放六年期贷款1 000万元。

2.基层组织治理能力逐步增强

十八洞村积极探索“互助五兴”农村基层治理新模式,2016年村党支部被授予“全国先进基层党组织”称号,基层治理能力显著增强,为乡村旅游产业生态系统发展提供了重要保障。一是基层组织服务能力显著提升。建成建筑面积1 700m2的开放式村级综合服务平台,内设便民服务中心、党群活动室、村级组织议事室、芒果视听文化站、调解室、卫生室、警务室等,集“党员活动、村民议事、教育培训、便民服务、文化娱乐”五大功能于一体。实行村干部坐值班、民事代办等制度,主动对接“湘西e路通”信息化综合服务平台,实现州县镇三级28个部门下放的51项事项在村办理,极大提升了村民的办事效率。二是集体收益迅速增加,显著提升村集体的影响力和组织力。立足“党支部+经济联合社+农旅农民专业合作社+农户”模式发展集体经济,与主导产业实行捆绑式发展,创造了村企(社)收益分红、股份分红、保底分红等多种利益共享模式,保证产业质量和方向,推进村民共同富裕。组建十八洞农旅专业合作社和十八洞经济联合社,实行村社一体化管理,依托“十八洞(村)”品牌,实现规模化和品牌化经营。与苗汉子果业公司合作打造猕猴桃产业化出口示范基地,2017年至2019年的产业分红分别实现74.05万元、88.5万元和118万元,2020年人均分红达1 600元;与步步高集团合作开发山泉水,村集体每年保底分红50万元,并按照每瓶水1分钱的标准为村扶贫基金注入资金。

3.乡村旅游经营模式持续创新

旅游经营模式的持续创新推进产业发展质量不断提升,成为产业生态系统成长的核心动力。一是依托文旅资源发展乡村红色旅游。按照与民族特色结合、与原生态协调的基本原则推进民居保护和村容改造,十八洞村实现将现代化旅游设施与自然生态、特色民居有机融合,2018年10月获评“中国美丽休闲乡村”。借助特色生态资源和传统村落文化资源优势,十八洞村积极开发神秘苗乡体验、红色教育培训、青少年研学等旅游产品。二是因地制宜推进特色产业融合发展。以乡村旅游为核心,将以猕猴桃为主的种植业、以湘西黄牛为主的养殖业、以苗绣为主的手工艺加工业等产业有机结合,形成“旅游+”产业体系。2019年十八洞村陆续建立茶叶、油茶、药材等农产品加工基地,开发茶油、腊肉、苗鱼、果酒等土特产,农产品附加值得到有效提高。三是创意营销提升旅游品牌影响力。开展十八洞桃子采摘权和稻花鱼捕捉权转让活动,对认购人发放“十八洞村荣誉村民证书”,免费参与十八洞各项活动。联动湘西州周边重要景区,实行旅游门票减半甚至免票优惠活动,2016年起连续举办“相约十八洞、牵手奔小康”相亲活动,以及农耕文化节、赶秋节、过苗年等特色文化活动,扩大十八洞旅游品牌影响力。

4.农户生计显著多元化

随着乡村旅游的深入发展,农户生产生活和生计模式逐步多元化,带动农户思想观念的进一步转变,成为乡村旅游产业生态系统持续演化的内生动力。一是村民生产生活方式显著变化。生产活动从满足自身需要逐步转向满足旅游需求,村民生产的传统苗绣服装和苗家酒等产品成为旅游商品,更多村民开始从事猕猴桃、黄桃、黄牛、茶叶、蜂蜜等特色农产品生产。村民生活结构由单一结构向与外界流通的多元结构变化,多数村民从只能讲苗语到实现普通话的听说。二是村民就业和收入逐步多元化,村民可通过参与旅游经营、参与接待服务、出售农副特产及土地流转等方式获得经营、工资、农产品和租金等收入。村内农家乐、乡村民宿、特色产品销售等直接带动230余人在家门口稳定就业,银行、税务、保险、邮局等机构的进驻还增加了村民的房屋出租收入。十八洞苗绣产品加工专业合作社通过与中车株机、七绣坊等公司开展订单式生产,带动50余名留守妇女就业,2019年实现产值60余万元。

(三)十八洞村乡村旅游产业生态系统演化阶段

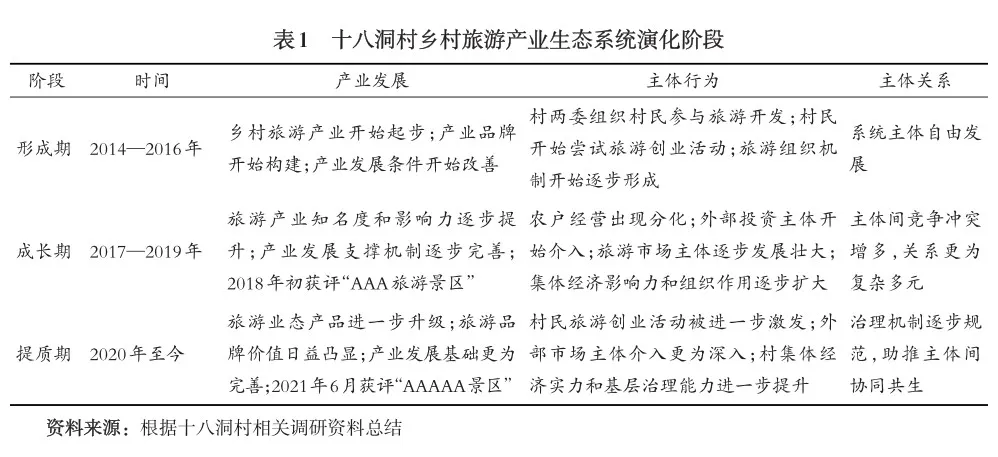

由于发展环境、区位资源和思想观念等条件限制,人均耕地只有0.83亩的十八洞村在2013年之前长期处于严重贫困状态。2014年,十八洞村充分利用喀斯特地貌地质景观和浓郁的民族风情发展乡村旅游产业,并带动种植业、养殖业、手工艺加工业等实现融合发展。十八洞村乡村旅游产业生态系统发展已跨越形成期,目前处于发展扩张期。从十八洞村的实际发展情况来看,乡村旅游产业生态系统的发展扩张期又可分为成长期和提质期2个阶段,因此下文按照形成期、成长期、提质期3个演化阶段进行分析(表1)。

1.生态系统形成期(2014—2016年)

此阶段十八洞村立足资源优势创新机制,通过“飞地经济”、农家乐、特色农产品等方式发展产业,2016年11月入选“第四批中国传统村落名录”,乡村旅游产业生态系统开始形成。一是特色产业开始起步。2014年由花垣县苗汉子野生蔬菜开发专业合作社出资306万占股51%,十八洞村以政策资金出资294万占股49%(其中村集体占12%,村民占37%)组建花垣县十八洞村苗汉子果业有限责任公司,异地流转1 000亩土地建设精品猕猴桃基地打造“飞地经济”,并采取“贫困户+企业+产业项目”的股份合作方式共同开发和经营,2017年完成有机产品认证并获评“出口示范基地”实现港澳直通。二是村民开始尝试旅游创业行为。村民杨秀富于2014年开办十八洞村第一家农家乐,每年实现收入五六万元。2016年村民杨昌文投资2万多元开办“幸福人家”农家乐,每月营业额达到3万元。村民龙先兰2016年通过花垣农商银行的贷款扶持,成功扩大养蜂规模,实现年收入5万余元。三是旅游组织机制逐步形成。2016年年底,花垣县十八洞村游苗寨文化传媒有限责任公司成立,建成十八洞村游客服务中心,游客入村实现村游有保障、有饭吃、有导游解说、有游道走,十八洞村迅速成为党的群众路线教育实践基地,2014年和2015年总计接待游客20万人次。

2.生态系统成长期(2017—2019年)

此阶段十八洞村人居环境全面提质,在湖南省第一批退出贫困村序列,以乡村旅游为核心的五大产业基本成型,十八洞景区2018年初获评“AAA旅游景区”,居民幸福感、获得感大幅度提升,村级集体经济收入达到108.4万元,乡村旅游产业生态系统迅速成长。一是旅游知名度和影响力逐步提升。2017年11月获评“第五届全国文明村镇”;2017年12月被国家民委评为“第五批全国民族团结进步创建示范区”;2018年10月被农业农村部推介为“中国美丽休闲乡村”;2019年7月成为“首批全国乡村旅游重点村”;2019年12月入选“第一批国家森林乡村和全国乡村治理示范村”。2018年十八洞村吸引游客37万人次,乡村旅游产业创造138个就业岗位,实现旅游收入300余万元;2019年十八洞村接待游客60万人次,实现旅游收入1 000余万元,村集体经济增收30万元。二是旅游市场主体进一步发展壮大。为进一步规范旅游市场秩序,由花垣县投资的花垣十八洞旅游开发公司于2019年5月启动摆渡服务,实现游客换乘景区摆渡车有序进入景区游览。三是乡村旅游创业规模不断扩大,农家乐老板、讲解员、民宿店主、短视频“网红”等不断涌现。农家乐开始进行提质升级,如2018年村民杨秀富扩大农家乐规模并发展乡村民宿;村民龙先兰2018年成立金兰十八洞蜜蜂养殖公司,带动周边乡镇118户养蜂1 000多箱,年收入达150多万元。四是产业发展支撑机制逐步完善。十八洞主题邮局于2017年2月开业,邮局把5%的收益捐赠给当地村民。2017年8月开业的十八洞村湘西长行村镇银行,开业2个月即为蜜蜂养殖专业户龙先兰和农家乐经营户杨超文办理20万元贷款。步步高集团投资的十八洞村山泉水厂一期项目于2017年10月正式运营,吸纳村民20余人就业,每年按“50+1”形式给村集体分红(即50万元保底分红,每卖出一瓶再注入1分钱到村集体收益中),2018年为村集体分红55万元。五是集体经济影响力逐步扩大。集体经济实力得到有效提升,猕猴桃产业2019年为村集体经济增收15万元,十八洞村山泉水厂2019年为村集体增收66万元。集体经济实体逐步形成,2019年村集体投资的旅游公司正式营运,投资建设的可供300人同时就餐的十八洞思源餐厅实现获得利润30余万元。村集体经济主导作用得到发挥,2019年9月整合农旅专业合作社和金梅猕猴桃经济合作社成立十八洞村集体经济联合社,实现乡村旅游资源整合和产业融合协同发展。

3.生态系统提质期(2020年至今)

此阶段十八洞村进入全面实施乡村振兴的新阶段,乡村旅游开始从观光向休闲体验转型,产业生态系统也开始进入提质阶段。2020年虽然受疫情影响,但仍接待游客42万人次,2021年上半年省内外3 500多批次14万余人次党员到十八洞村开展党史学习教育,24万人次到十八洞村旅游。2021年6月十八洞村被中央宣传部命名为“全国爱国主义教育示范基地”;2021年6月十八洞景区成为“国家5A级旅游景区”;2021年11月十八洞村入选“湖南省乡村振兴示范创建村”。一是旅游业态产品进一步升级,旅游品牌价值日益凸显。十八洞村在35个类别上注册“十八洞”商标72件,十八洞水果、十八洞茶叶、十八洞腊肉、十八洞酒、十八洞水等系列产品稳步发展,品牌价值日益提升。十八洞民宿、溶洞开发、栈道建设、农业科技展示中心、游客服务中心、田园综合体、实景演艺等项目有序推进,乡村旅游生态系统逐步成熟。二是外部市场主体介入更为深入。2020年12月由广州南粤基金集团投资4.26亿元的十八洞田园综合体项目开工,围绕一街一园三寨(苗乡风情街、蝴蝶文化园、飞虫寨组团、当戎寨组团和思源寨组团),拟将十八洞村建成集现代农业、文化旅游、田园社区等功能于一体的旅游综合体,其中一期投资约1.82亿元拟建会议展览中心、教育培训中心、住宿接待中心和餐厅等,着力打造集教育培训、学习交流、会议会展、主题民宿等于一体的功能配套体系。三是旅游创业活动被进一步激发。更多年轻人到十八洞村开展旅游创业活动,开发茶室、开发民宿等业态的村民逐步增多。2020年大学生施林娇的网红电商团队返乡创业,网络直播展示当地的风景、美食、服饰、民俗、建筑及村民种田、砍柴等生活趣事,并通过“直播带货”帮助村民销售土特产品和推介十八洞村民宿;大学生施康成立“十八洞村返乡人”工作室,探索直播带货、制作短视频等电商创业活动。四是村集体经济实力和基层治理能力进一步提升,2020年村集体经济收入达200万元。2020年9月十八洞村经济联合社展销厅开业,并持股成立湖南十八洞腊味公司,腊肉、腊肠、腊鱼等“十八洞腊味”得到认证。建成年产量10吨,集腌制、熏烤、冷藏于一体的十八洞腊肉厂,为村集体经济增收50余万元。

(四)案例启示与治理困境

十八洞村因地制宜,以乡村旅游业为核心,探索出“以一带四”的农旅一体化发展模式,逐步形成了乡村旅游产业生态系统。不同系统主体的角色定位明确,村两委是保障主体,旅游企业是生产运营主体,农户是核心参与主体,保证生态系统有序运行。发展环境迅速改善、基层组织治理能力逐步增强、乡村旅游经营模式持续创新以及农户生计显著多元化等要素条件的变化,驱动乡村旅游产业生态系统实现协同演化。随着外部环境的变化和产业的不断升级,十八洞村乡村旅游产业生态系统发展经历了2014—2016年的形成期和2017—2019年成长期,2020年开始进入提质期,乡村旅游产业生态系统运行和治理机制不断完善,已成为区域旅游助推乡村振兴的示范点。

但随着十八洞景区的不断提质扩容,加上2020年以来受疫情的影响,十八洞村乡村旅游产业生态系统在演化过程中也逐步暴露出更多深层次的难题,影响到生态系统的转型与可持续发展。一是产业发展基础不够坚实。旅游服务设施与高品质5A景区相比还有一定差距,景区管理还存在薄弱环节,旅游服务功能分区有待完善。人才支撑不足,农户整体创业能力偏弱,创意、管理、营销、培训等方面的专业人才匮乏。十八洞精神的挖掘不足,缺乏对新时代红色文化资源的创造性转化和创新性发展,尚未充分发挥十八洞村精准扶贫首倡地红色旅游品牌的倍增效应。二是产业开发质量不高。现有旅游产品以红色景点参观游览为主,产品业态创新水平不高,缺乏与区域特色资源的有机结合,民风民俗、农耕农事、研学教育、户外拓展等具有参与性和体验性的特色品牌产品还比较少。与外部市场主体的合作关系尚不稳固,少数产业自我发展能力不足。三是乡村协同治理能力不强。政府、村集体、外部投资者、村民等主体之间的旅游开发行为缺乏协调,多元主体的协同管理矛盾和问题开始凸显。区域乡村旅游资源开发与产业运营的统筹协调水平不高,十八洞品牌辐射能力尚未充分发挥,对附近的大小龙洞瀑布、尖朵朵瀑布、老卫城等乡村旅游景点的带动能力不足。

四、基于乡村旅游产业生态系统演化的协同治理建议

未来乡村振兴背景下,十八洞村要持续推进体制机制创新、现代乡村产业体系构建、乡村旅游治理机制完善,发挥三产融合发展和乡村振兴的示范效应,建设新时代红色旅游新地标,推进乡村旅游产业生态系统健康运行。

1.加快管理体制机制改革创新

强化顶层设计和制度创新,为乡村旅游产业生态系统协同治理提供有效的制度支撑。立足红色文化和乡村旅游融合,推进行政管理、规划建设、财政金融等体制改革,实施乡村旅游精品工程,创新乡村旅游高级人才培养机制。探索农村产权制度改革的新模式,通过股份制进一步激活乡村旅游资源,拓展农户进行旅游创业的空间。设立乡村旅游发展投资基金,带动金融资本和社会资本进一步参与十八洞村乡村旅游新产品和新业态开发,推动投资主体、经营主体和服务主体的融合创新。强化十八洞精神的研究挖掘,总结湘西乡村振兴和共同富裕的经验模式,加快红色资源保护、融合、转化,利用红色文化旅游传播等机制创新,打造十八洞新时代红色旅游和乡村旅游的新地标。

2.构建现代乡村旅游产业体系

强化乡村旅游产业融合与高质量发展,为乡村旅游产业生态系统协同治理提供有效的产业支撑。以十八洞红色品牌为引领,从理念、景观、项目、业态等方面入手,持续拓展红色旅游产品体系,强化产品的参与性、体验性、延展性,实现资源利用最优化和整体功能最大化。优化旅游开发营商环境,推动乡村旅游市场经营主体做大做强,支持培育旅游龙头企业,不断提高十八洞旅游的市场竞争力和品牌影响力。有效整合湘西全域红色文旅资源,加快推进十八洞干部学院等培训项目建设,创新培训内容、培训方式和培训机制,做强做优十八洞红色培训品牌。统筹文化旅游资源的开发和保护机制,加强红色主题景区的市场融合、技术融合和产品业态融合,实现乡村一二三产业深度融合,协同推进湘西地区乡村振兴。

3.持续完善乡村旅游治理机制

提升乡村治理机制和治理体系建设质量,构建乡村旅游产业生态系统多元参与的协同治理机制。进一步理顺乡村旅游开发协调机制,科学界定政府、村集体、外部投资者、村民在乡村旅游开发中的角色定位,实现不同生产主体旅游产品和服务的差异化,更好地服务多元化游客的特色需求。完善深化“互助五兴”治理机制,创新乡村旅游治理格局,立足利益共享机制推进共同富裕,切实发挥市场主体、村集体和农户的协同作用,推进乡风文明建设,化解村民矛盾。切实发挥十八洞的品牌优势和发展引擎作用,通过“红色+”的引领带动作用,创新农文旅一体化发展机制,推进十八洞村乡村旅游与湘西其他景区实现联动发展。

参考文献:

[1] FROCH R A,GALOPOULOS N E. Strategies for manufacturing[J]. Scientific American,1989,216(3):144-150.

[2] KORHONEN J. Four ecosystem principles for an industrial ecosystem[J]. Journal of cleaner production,2001,9(3):253-259.

[3] ALLENBY B,COOPER W E. Understanding industrial ecology from a biological systems perspective[J]. Environmental total quality management,1994(5):343-354.

[4] KORHONEN J,WIHERSAARI M,SAVOLAINEN I. Industrial ecosystem in the Finnish forest industry: using the material and energy flow model of a forest ecosystem in a forest industry system[J]. Ecological economics,2001,39(1):145-161.

[5] DHANARAJ C,PARKHR A. Orchestrating innovation networks[J]. Academy of management review,2006,31(3):659-669.

[6] TRENDLE B. Regional economic instability: the role of industrial diversification and spatial spillovers[J]. Annals of regional science,2006,40(4):767-778.

[7] ASHTON W S. The structure,function,and evolution of a regional industrial ecosystem[J]. Journal of indus? trial ecology,2009,13(2):228-246.

[8] MORRIS S A,PRATT D. Analysis of the Lotka-Volterra competition equations as a technological substi? tution model[J]. Technological forecasting social change,2003,70(2):103-133.

[9] GENG Y,COTE R. Diversity in industrial ecosystems[J]. International journal of sustainable development and world ecology,2007,14(4):329-335.

[10] ANDER R,KAPOOR R. Value creation in innovation ecosystems: how the structure of technological in? terdependence affects firm performance in new technology generations[J]. Strategic management journal,2010,31(3):306-333.

[11] VELEVA V,TODOROVA S,LOWITT P,et al. Understanding and addressing business needs and sus? tainability challenges: lessons from Devens eco-industrial park[J]. Journal of cleaner production,2015,87:375-384.

[12] KLINE C,GARD MCGEHEE N,PATERSON S,et al. Using ecological systems theory and density of ac? quaintance to explore resident perception of entrepreneurial climate[J]. Journal of travel research,2012,52(3):294-309.

[13]贾秀海.旅游产业生态系统结构模型研究[J].辽宁师范大学学报(自然科学版),2005(4):495-497.

[14]袁花.基于自然生态系统的旅游产业生态化系统构建[J].昆明冶金高等专科学校学报,2011(6):61-66.

[15]景秀艳,方田红.历史文化类特色小镇旅游产业生态系统的构建与演化——以嵩口国家级特色小镇为例[J].南京晓庄学院学报,2019(3):89-96.

[16]林凡军,谢永珍.演艺产业生态系统及其运行机理探讨[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2017(1):60-67.

[17]李泽华,林燕,邵明华.电影产业生态系统构建及其运行机制研究[J].东岳论丛,2021(7):166-173

[18]王海兵,杨蕙馨,吴炜峰.价值链断裂、新产业生态系统形成与我国企业全球研发[J].经济管理,2014(6):13-25.

[19]张颖,钮洁丽.网生产业演进机制研究——基于创新生态系统理论[J].资源开发与市场,2019(4):456-462.

[20]刘刚,张泠然,殷建瓴.价值主张、价值创造、价值共享与农业产业生态系统的动态演进——基于德青源的案例研究[J].中国农村经济,2020(7):24-39.

[21]刘和东,刘权.高新技术产业生态系统的演化效应与协同机制[J].技术经济,2021(1):99-106.

作者贡献声明:朱海英负责资料搜集、论文撰写;张琰飞负责研究设计、论文修改完善。

Study on Structure and Evolutionary Mechanism of Rural Tourism Industry Ecosystem

——Taking Shibadong Village as an Example

ZHU Hai-Ying, ZHANG Yan-Fei

(School of Business, Jishou University, Jishou 416000, Hunan, China)

Abstract: This paper constructs the theoretical framework of rural tourism industry ecosystem evolution and analyzes its evo? lution driving mechanism based on the analysis of rural tourism industry ecosystem structure. It divides the system evolution pro? cess into formation period, development and expansion period, mature and stable period, saturation adjustment period and so on. Taking Shibadong Village as an example, this paper analyzes the structure and evolution characteristics of rural tourism industry ecosystem. It finds that the evolution of industrial ecosystem faces problems such as industrial development foundation, industrial development quality, rural collaborative governance and so on. Based on the background of rural revitalization and the character? istics of system evolution stage, it is proposed to scientifically design the ecosystem governance mechanism of rural tourism industry from the aspects of innovation of management system and mechanism, construction of modern industrial system, improvement of tourism governance mechanism and so on.

Key words: rural tourism; industrial ecosystem; evolution mechanism; governance path; rural revitalization

(责任编辑:孟超)