教师作业设计改进:应然性与实然性互动的视角

2023-04-18王梦倩王陆

王梦倩 王陆

摘要:从应然性和实然性两个角度考察教师作业设计的观念与实践,有助于理解教师作业设计实践及其发生机理。研究以一个作业设计主题跨区域教师研修活动为情境,采用基于探索性时序设计的混合研究方法,对教师作业设计资料进行分析。首先建立了包括知识观、学生观、学习观、教师观四个维度的教师作业设计应然性观念体系,随后以此为分析框架分析当前教师作业设计的实然性状态,并发现教师作业设计的应然性观念和实然性状态之间存在着多重互动:对于作业设计的梯度分层、高阶认知和多元感知特征,教师的应然性观念和实然性状态呈现出适度匹配;对于作业设计的知识拓展、知识整合、团队协作特征,教师的应然性观念和实然性状态呈现出缺位匹配;对于作业设计的自主选择特征,教师的应然性观念和实然性状态呈现出错位失配。缺位匹配和错位失配状态反映了教师作业设计的薄弱环节,这为教师作业设计改进提供了聚焦方向:树立“整合而非单一”的作业设计理念,通过作业引导学生在非正式学习中合作,给予学生选择空间、培养学生选择能力。

关键词:作业设计;“双减”;应然性;实然性;教师专业发展

中图分类号:G434 文献标识码:A

本文系北京市社会科学基金决策咨询项目“‘双减背景下教师循证教研的集体效能研究”(项目编号:22JCB054)研究成果。

近年来,国家出台的《关于进一步減轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》与《关于加强义务教育学校作业管理的通知》两个文件直指义务教育阶段作业问题,旨在进一步深化义务教育阶段作业改革,这对中小学教师的作业设计提出了新的要求。作业设计具有应然性和实然性双重特征,二者不可混淆,正是二者之间的互动和博弈驱动着作业设计的革新与发展。然而,目前鲜有研究考察教师作业设计的应然性观念和实然性状态之间的关系,这一问题的解答将有助于理解教师作业设计实践及其发生机理,为教师作业设计改进和义务教育阶段作业改革提供方向。研究以“如何做好作业设计”主题跨区域教师网络研修活动为研究情境,以76位小学教师的作业设计为研究资料,采用基于探索性时序设计的混合研究方法分析教师作业设计的应然性观念和实然性状态,进而将二者进行比较分析,以揭示教师作业设计应然性与实然性的多重互动状态,以期对推动作业设计的应然性与实然性向适度匹配的良性互动状态发展。

一、应然性与实然性:作业设计研究的两种视角

应然性与实然性本是一个哲学问题,源于理性主义和经验主义两种哲学传统对于价值与事实的认识论问题[1]。应然性是指事物基于自身的性质、范畴和规律所应该达到的状态,具有一定的价值性和理想性;实然性是指事物在真实的世界之中所存在的真实和实际样态,具有一定的经验性和实用性[2]。应然性与实然性之间是相互对立、相互统一的关系,通俗来讲,即主观愿望和客观实际之间的区别。作业设计是教师主导的对作业所涉及的学习活动进行设计的动态过程,具有应然性和实然性双重表现。作业设计的应然性是指作业设计应该是什么样的存在状态,反映了教师对作业所涉及的对象和过程要素的认识、态度和理念。作业设计的实然性是指作业设计实际是什么样的存在状态,其本质是客观的,属于事实领域。教师的作业设计是教师的应然性观念和实然性状态之间互动和博弈的过程,不满足于“是如此”,而要创造“应如此”[3],正是这种张力推动着教师作业设计不断优化和发展。

关于作业设计的应然性,学界对作业设计的理论问题进行了积极探讨,如“大作业观”强调以大视域、大取向、大设计、大实践与大评价来丰富与拓展作业的内涵与功能[4];“大概念”从思想性和技术性层面指导了单元作业设计实践[5];也有学者基于生态给养理论提出生态化作业设计的思路[6]。关于作业设计的实然性,已有学者对教师作业设计的实践样态进行了大规模调查,如王月芬等人基于30000份作业数据分析了上海市小学和中学阶段各学科的作业设计特点[7];王小明调研了学生视角下的语文、数学学科家庭作业类型、作业时间和学生对作业的主观感受[8];宁本涛等人调研了“双减”政策实施后教师对于作业减负政策的真实感受与处境[9]。然而,国家政策、教育理论和专家经验对于作业设计的应然导向并不等同于教师群体内心认同并愿意付诸实践的应然观念,目前鲜有研究从教师群体出发自下而上地将教师作业设计的应然性观念与实然性状态进行衔接,本研究旨在兼顾作业设计的应然性与实然性双重视角,考察二者之间的多重互动关系。

二、作业设计的应然性观念

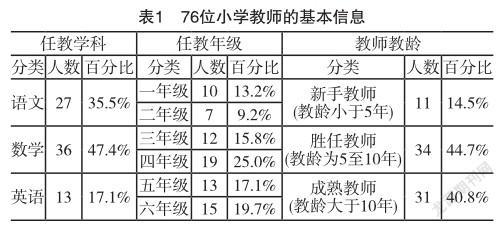

本研究中每位教师的作业设计包括作业设计思考和作业设计本体各一份,76位小学教师的基本信息如表1所示,教师任教学科、任教年级和教龄的比例分布合理,研究对象具有较高的代表性。

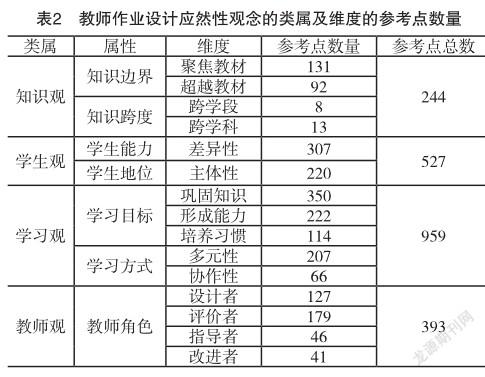

本研究首先通过开放性编码及类属分析的方式分析76位教师作业设计思考的文本资料,提炼教师作业设计的应然性观念,发现教师作业设计的应然性观念体现在知识观、学生观、学习观和教师观四个类属,这四个类属的属性、维度和参考点数量如表2所示,其中参考点是指某一类属或维度在原始资料中出现之处,参考点数量是某一维度或类属在原始资料中出现的频次,反映了教师各类应然性观念的强度。接下来将结合原始资料和相关文献作具体阐释。

(一)知识观:知识边界与知识跨度的多重博弈

知识观是人对知识的看法和认识[10]。教师作业设计的知识观表现为教师对于作业所涉及的知识边界和知识跨度的认识。

1.知识边界:“聚焦教材”与“超越教材”之间

“聚焦教材”和“超越教材”这两个来自教师的本土概念体现了教师对作业知识边界的两种认识倾向。多数教师认同“聚焦教材”,他们将教材知识作为作业的知识边界,将作业的功能定位为“服务课堂”,“应紧密围绕教学知识”“对应教材内容和目标”“围绕教学重难点和核心问题”,引导学生巩固已学、预习将学。“聚焦教材”这一知识观使得作业中的知识具有公共性、统一性、权威性、外显性特征。少数教师提及“超越教材”,他们认同将作业的知识边界拓展至教材之外,将作业的功能定位为“拓展课堂”,认为作业设计不应“拘于书本”,教师设计作业时应“从课本中跳跃出来”“避免封闭性”,使作业“校内走向校外”“课内延伸课外”“拓展学习空间”“走向现实生活”“探索未学知识”“扩展知识视野”。“超越教材”这一知识观使得作业中的知识特征具有个人性、情境性、缄默性和具身性特征。

2.知识跨度:缺乏跨学段、跨学科作业设计意识

作业设计的知识跨度体现在作业的知识要素在学段和学科层面的多重整合。学段整合是指教师依据学科特点整合多个年级、学段的学科知识要素设计作业。学科大概念居于学科概念的中心地位,代表了一门学科课程目标或学科核心素养的要求,学科大概念具有跨越学段的特征,围绕大概念的作业设计使得知识在学段上具有衔接性和继承性[11]。學科整合是指教师抽取多个学科的关键概念和知识要素整合设计作业。多学科作业体现出一种复合型的知识结构,指向培养学生的综合能力。但是,对教师作业设计思考文本的分析发现,仅个别教师提及应整合学段知识要素设计作业,如一位数学老师提到作业设计应有意识地渗透数形结合、抽象归纳、分类等数学学科大概念;仅个别教师提及应整合学科知识设计作业,如一位英语老师反思“我可以将英语和数学整合,通过数学加减法运算练习英文口语表达;将英语和科学整合,设计制作植物名片的作业”。总体而言,跨学段和跨学科作业设计在教师的观念层面仍较为空缺。

(二)学生观:尊重学生差异化能力和主体性地位

学生观是指教育者对学生的某种理解、认识和评价[12]。教师作业设计的学生观表现为教师如何看待学生能力的差异性和学生地位的主体性。

1.学生能力:识别差异,分层对待

几乎所有教师都认识到学生学业能力的差异性,“后进生”“学困生”“中等生”“优等生”“学有余力的学生”“好学生”等标签是教师根据学业能力水平给学生的分层标注。教师认为对于不同学业能力的学生,在作业完成时间、作业难度、作业数量等方面应该给予不同的要求,如一位教师所言“对低层次的学生:低起点、补台阶、拉着走、多鼓励;对中层次的学生:有变化、多思考、小步走、多反馈;对高层次的学生:多变化、有综合、主动走、促能力”。教师分层作业设计的思路呈现出两种方式。一种是设置具有难度层次的多种题型,如必做题和选做题、多种星级题目,必做题和低星级题目起到巩固知识的作用,所有学生都要求完成;选做题和高星级题目为拓展、突破型作业,适合优等生拔高的需求。另一种思路是设置具有开放性答案的弹性作业,“一题多解也是一种分层作业”,例如一位语文教师在实践性作业中的要求是“对好学生要求不仅能细致观察,具体描写,还要表达出一定的喜爱之情;对中等学生,要求细致观察、条理清晰、描写较具体;对差生要求仔细观察,能比较有条理地抓住主要特点,写一段话就可以了”。

2.学生地位:让学生成为作业的“主人”

大多数教师都提及作业设计应尊重学生的主体性地位,“让学生成为作业的真正主人”。教师尊重学生的主体性首先体现在教师给予学生对作业的自主选择权。一方面,学生可以根据自己的学业能力选择难度适宜的作业,教师在作业设计上“上不封顶下保底,定内容不定人数,让不同层次学生在‘跳一跳的过程中各有所得”。另一方面,学生可以根据自己的兴趣爱好选择自己喜欢的作业,例如教师设计“自助餐”式、“九宫格”式、“作业超市”式作业;此外,学生还可以自主设计作业题目,在换位思考的过程中加深对知识的理解。教师尊重学生的主体性其次体现在教师努力激发调动学生完成作业的主动性。例如,变换作业的形式,融入游戏等学生喜闻乐见的元素,增加作业的趣味性,让学生保持对作业的新鲜感,唤起学生作业过程中的情感体验,进而激发学生的求知欲、好奇心和竞争性。教师尊重学生的主体性再次体现在教师重视并鼓励学生作业所反映出的个性化特征,“一刀切作业不利于学生个性发展”,“每一份作业都显示着不同的个性,每一次作业都能让学生个性飞扬”,教师应把作业看作了解学生的渠道,鼓励学生“有自己的想法”“打破思维定势”。

(三)学习观:多维目标与独立实践

作业本质上是学生自主学习的过程,是达成课程目标的一种学习活动[13]。教师作业设计的学习观表现为教师对于学生作业的学习目标和学习方式的认识。

1.学习目标:知识巩固为主,形成能力和培养习惯为辅

教师往往采用“熟记”“认识”“掌握”“了解”“理解”“运用”等动词来描述作业目标,这些动词属于布卢姆教育目标分类中理解、识记、应用等较为低阶的认知层级,起到巩固课堂教学知识的作用。其次,教师对于作业目标的描述指向形成能力。对于数学学科来说,教师主要提及要培养学生用抽象能力、空间观念等数学的眼光观察世界;用运算能力、推理能力等数学的思维思考现实世界;用应用意识等数学的语言表达现实世界。对于语文学科来说,教师主要提及了交流沟通、写作能力等语言运用能力以及联想、分析、归纳等思维能力。对于英语学科来说,教师主要提及了听、说、读、写等方面的语言能力,对不同中外文化的理解和对优秀文化的鉴赏等方面的文化意识,以及综合性的动手操作能力、问题解决能力、知识迁移应用能力。再次,作业的目标还指向培养习惯,例如热爱学习、善于观察、劳动实践、时间管理、严谨认真、克服困难等。

2.学习方式:关注多元感知,缺少团队协作

许多老师都认为应该将作业嵌入在具体的生活情境中,让学生在观察、操作和体验的过程中通过“做中学”巩固、理解和应用知识,这种实践性过程关注学生的多元感知,通过“说”的作业(如英语趣配音)、“画”的作业(如思维导图、数学小报)、“做”的作业(如PPT制作、手工)等调动学生的视觉、嗅觉、听觉、触觉等多种感官。但是仅少数教师提及了协作性作业,反映了教师更大程度上将作业视为一种学生独立完成的学习活动,教师缺乏有意识地设计需要多人分工合作完成的、工作量较大、较为长周期的协作性作业,如课文表演、创编故事、策划活动等,以及较少组织小组或班级内学生分享交流作业的进展和成果。

(四)教师观:自我认识与多重角色

教师作业设计的教师观是指教师对作业设计和实施过程中的自身角色及其作用的认识,资料分析发现教师在不同程度上认同自己是作业的设计者、评价者、指导者和改进者。

1.设计者:精挑细选、自编自创

较多教师认识到自己的设计者角色,用“敢于创新,博采众长”“原创设计”等词汇来描述作业设计,把作业设计看作是一种创造性活动,认同应避免作业布置的随意性、单一化、重复性。这些教师一方面注重积累作业设计的素材,如从教材、习题册、学生自创作业中精选优质作业;另一方面,注重自编自创作业,如将教材中的封闭题改编为开放题,将教材知识和生活情境结合变换方式设计作业等。教师认同应在分析作业目标、作业难度、学生学情的基础上,将精挑细选作业和自编自创作业相结合,以实现作业的高质量设计。

2.评价者:全面评价,多元评价

较多教师认识到自己的评价者角色,认同作业评价应具有全面性和多元性。全面性首先体现在学生的全面性,即教师所说的“全批全改”“有布置必批改”;同时,全面性体现在作业的全面性,不仅包括对作业正确率的评价,还应包括对作业态度等方面的评价,如评价学生作业的书写质量,警惕“冷落学困生”,不要“忽略学生成绩以外的进步”。作业评价的多元性一方面体现在作业评价形式的多元,例如分数评价、等级评价适用于客观题形式的作业;量规评价、质性评语评价适用于开放性作业;口头评价适用于表现型作业;也可辅以“五角星评比”“笑脸夸进步”“印章图案”等符号评价。另一方面,作业评价的多元性体现在作业评价主体的多元,以教师评价为主,对于开放性较强的作业,学生、家长辅助参与评价;此外,学生自我评价可以培养学生的自我反思和责任意识。

3.指导者:过程指导,结果指导

仅少数教师认识到自己的指导者角色,这些教师认为对学生作业的指导应贯穿作业设计、实施和评价的整个过程。在作业布置之前,教师应在课堂上明确作业要求,提示作业疑难,提供作业的支架性材料,引导学生“自学、合作学和延伸学”,避免“受教材所限”所导致的无法发散思维。在作业过程中,尤其是在学生完成长周期作业的过程中,教师认为可以利用课堂时间让学生阶段性分享汇报作业进展,以便教师对学生的作业过程进行监督、检验和针对性指导。在作业完成后,教师的评价同时应具有指导性,不仅是“找错批评”,还应该引导学生理解作业意图、分析和反思评价、总结解决方案,对重点题和易错题进行针对性讲解以及对后进生进行精准辅导。

4.改进者:优化教学,改进作业

有效作业的设计与实施是教师专业成长的过程,但仅有少数教师意识到自己是自身专业发展的改进者。在对学生作业完成情况分析和归因的过程中,教师能够磨砺专业技能、增长专业知识。一方面,教师通过作业分析来诊断课堂教学的效果,检验教学目标是否达成,以便在以后的教學中有意识、有针对性地优化教学策略;另一方面,教师通过对学生作业中的易错点进行分析和记录,在“指导和批改作业的过程中生成新作业”,进一步提高作业质量。

三、作业设计的实然性状态

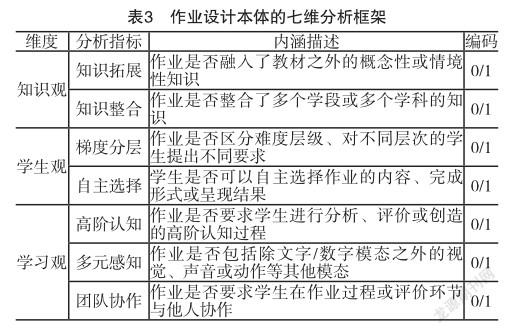

通过对教师作业设计应然性观念的分析,可以发现教师作业设计的知识观、学生观和学习观反映了教师对于作业过程中的知识要素、学生对象、学习过程的认识和观念,这些与作业设计实践具有直接联系;而教师作业设计的教师观更关注于教师对自身的认识,对作业设计实践具有调节作用,作业设计的教师观与作业设计实践之间是一种间接关系。因此,本研究从教师作业设计的知识观、学生观和学习观三个维度构建了如表3所示的作业设计本体分析框架,并据此对76位教师的作业设计本体进行了编码分析,在经过一致性检验后,量化了作业设计实然性状态的七维特征各自存在的比例,并采用认知网络分析方法刻画了作业设计七维特征之间的共现与关联特征。

(一)知识拓展与知识整合力度尚显不足

知识观维度包括知识拓展和知识整合两个指标,仅44.7%的作业具有知识拓展特征,反映了更多教师将作业的知识边界设定在教材之内,没有融入教材之外的概念性或情境性知识,没有将作业延伸拓展到课外学习空间,缺乏与现实生活情境的有效衔接。仅48.7%的作业呈现出知识整合特征,且这部分作业主要是将单科学科知识和美术绘画进行整合,缺少实质性的语数英学科整合和STEM学科整合,这反映了更多教师的作业设计聚焦于单一学段、单一学科的知识,缺乏跨学段、跨学科作业设计实践。总体而言,教师作业设计的实然状态呈现出知识拓展和知识整合的力度尚显不足。

(二)关注作业梯度分层,教师把控主体地位

学生观维度包括梯度分层和自主选择两个指标,55.3%的作业具有梯度分层特征,反映了更多教师落实了识别学生差异、分层设计作业的理念,将作业区分为不同难度层级,对不同层次的学生提出不同要求;但仅有43.4%的作业具有自主选择的特征,这反映了更多教师仍然把控着作业布置的主体地位,没有将作业的自主选择权让渡给学生,学生更多是对作业的内容、完成形式或呈现结果的被动接受,而无法进行自主选择。

(三)重视高阶认知与多元感知,但忽视团队协作

学习观包括高阶认知、多元感知和团队协作三个指标,55.6%的作业具有高阶认知的特点,反映了更多教师的作业设计涉及分析、评价或创造层次的高阶认知目标;63.2%的作业具有多元感知的特点,反映了大多数教师的作业设计调用了除文字/数字模态之外的视觉、声音或动作等其他模态感知;但仅有18.4%的作业具有团队协作特征,反映了绝大多数教师将作业设定为学生独立完成的任务,不要求学生在作业过程或评价环节与他人协作。

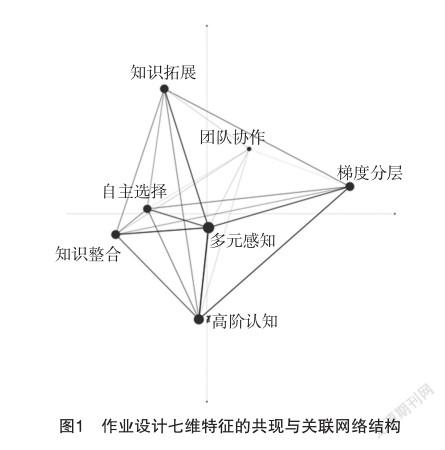

(四)实践型作业整合多维特征

教师作业设计七维特征的共现与关联网络结构如图1所示,这一结构中呈现出一个强关联子结构,该子结构以多元感知为中心,多元感知连接着知识整合、知识拓展、梯度分层、自主选择和高阶认知,这一结构反映出调动了学生多元感知的实践型作业整合了多维特征,在更大程度上整合了跨学段、跨学科的知识要素,拓展至教材之外的相关概念和生活情境,设置难度梯度以适应不同层次学生,并给予学生自主选择作业的权利,指向培养学生的高阶认知能力。

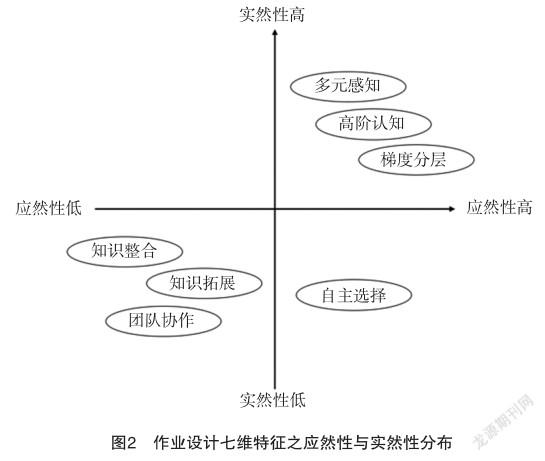

四、应然性与实然性的多重互动

教师作业设计应然性观念的参考点数量反映了教师对某一观念的认同程度,而教师作业设计实然性状态的存在百分比则反映了某一维度作业设计特征的普遍程度,将作业设计七维特征的应然性与实然性的相对水平进行可视化,如图2所示,可以发现作业设计的七维特征分布在第一、三、四象限中,反映了作业设计应然性与实然性互动的三种典型状态。

对于作业设计的多元感知、高阶认知和梯度分层特征,教师应然性观念的参考点数量均多于200,高于七维特征的平均水平,同时教师实然性状态的存在百分比均高于50%,整体呈现出“应然性高-实然性高”的特点,反映了作业设计应然性与实然性的适度匹配;对于作业设计的知识整合、知识拓展和团队协作特征,教师应然性观念的参考点数量均少于100,低于七维特征的平均水平,教师实然性状态的存在百分比也低于50%,整体呈现出“应然性低-实然性低”的特点,反映了作业设计应然性与实然性的缺位匹配;对于作业设计的自主选择特征,教师应然性观念的参考点数量多于200,但是教师实然性状态的存在百分比低于50%,整体呈现“应然性高-实然性低”的特点,反映了作业设计应然性与实然性的错位失配。

(一)适度匹配:“导向的”应然性观念指导实践

教师对于作业设计的梯度分层、高阶认知和多元感知特征具有较高的认同,正是这种高强度应然性观念的“导向”作用使得这三维特征在实然性层面有着较好的落实,实现了作业设计应然性与实然性之间的适度匹配。这种良性的互动状态之所以能够实现,可以归因于作业设计的梯度分层、高阶认知和多元感知在实践落地中具有相适应的现实基础。对于梯度分层,学生能力的差异性是每位教师所经历体验的且无法回避的教育现实,也有研究从哲学、心理学和教育学层面论证了学生差异的客观事实[14],分层作业可以兼顾不同层次学生的学习需求,有助于解决教师所面临的教学困境。对于高阶认知,在基礎教育课程改革背景下,各学科课程标准中核心素养内涵的明确表述对于教师作业设计具有导向作用[15],引导教师在知识巩固的基础上,设计分析、评价、创造等高阶认知目标的作业,指向学生的能力培养。对于多元感知,创新作业类型方式是国家作业政策的明确导向,由文字、数字模态为主的书面型作业到多元感知的实践型作业,这种转换反映的是作业形式上的变革和进步,相对于作业知识观层面的本质变革,作业形式上的变革对于教师来说难度更低,更易接受和实践。

(二)缺位匹配:“缺位的”应然性观念导向乏力

教师对于作业设计的知识拓展、知识整合、团队协作在应然性观念层面认识不足,这种“缺位的”应然性观念难以发挥导向作用,使得这三维特征在实然性层面难以彰显,反映了作业设计的应然性与实然性之间的缺位匹配。这种不良的互动状态使得作业设计被窄化为课内知识巩固,被固化为个人独立作业,其存在也有着相应的历史背景和现实基础。“作业即教学即巩固”的思想自16世纪夸美纽斯发端到19世纪凯洛夫发展,对我国的作业设计和实施产生了深远的影响[16],在当今的学校教育中仍是主流,这一思想的主导地位使得作业的知识拓展功能在应然性和实然性层面都面临困难。对于知识整合,整合多学段和多学科知识要素的作业设计对学科教师的学科素养和专业能力都提出了更高的要求。教师要么同时具备多学科素养,能够将两个或两个以上学科中的观点和思维方式整合起来设计作业内容;要么建立多个学科教师之间的有效联动和协同,为统筹设计作业提供平台。对于团队协作,我国传统作业观普遍都将作业定义为学生独立完成的任务[17],同时由于当前国内高利害考试的评价方式仍尚未涉及对团队协作能力的考核,所以协作性作业在实践层面的落地仍然缺乏支持。

(三)错位失配:“空洞的”应然性观念与实践脱节

教师对于作业设计的自主选择在应然性观念层面有着较高的认同,但是在实然性层面却没有较好的落地,“自主选择”的应然性观念在实然性状态中被消解,因此显得“空洞”,理念与实践分化脱节,作业设计的应然性与实然性之间呈现出错位失配。这种不良的互动状态反映了教师所面临的两难困境:一方面,教师虽然在应然性观念上认同学生的主体性地位,但由于当今教育评价的指挥棒作用,教师不得不更加注重作业的外在价值——通过教师主导的、强制的、布置的知识训练而提高学生的考试成绩;而忽视作业的内在价值——尊重学生的内心选择,培育全面而有个性的人。

五、应然性与实然性互动视角下教师作业设计的改进方向

本研究区别分析了教师作业设计的应然性观念和实然性状态,并将二者进行比较,揭示了教师作业设计的薄弱环节——对于作业设计的知识拓展、知识整合、团队协作特征,教师的应然性观念和实然性状态呈现出缺位匹配;对于作业设计的自主选择特征,教师的应然性观念和实然性状态呈现出错位失配。这些薄弱环节为教师作业设计改进提供了聚焦方向。

(一)教师应树立“整合而非单一”的作业设计理念

本研究发现教师对于作业设计的知识拓展、知识整合观念缺位且实践不足,因此未来教师应进一步树立“整合而非单一”的作业设计理念,关注作业中的跨学科知识整合,作业内容与日常生活的整合,作业的巩固知识、形成能力与培养习惯多重目标的整合。学校应加强学科组和年级组教师之间的研修交流互动,引导教师在把握学科本质的基础上,建立学科内部、学科之间的知识联系,并加强作业与学生真实生活、社会发展热点之间的关联。

(二)教师应通过作业引导学生在非正式学习中合作

本研究发现教师对于作业的团队协作功能观念缺位且实践不足,这启示教师应通过作业设计引导学生在非正式学习中开展合作。当前合作学习作为一种教学策略,在中小学主要应用于课堂教学。然而,由于课堂教学的时空限制以及课堂作为正式学习环境所具备的“表演性”限制[18],课堂合作学习活动质量普遍较低,严重缺乏深层级的知识建构[19]。教师应加强协作性作业设计,通过作业引导学生在非正式学习中合作,特别是引导学生在课后服务时间利用学校非正式学习空间开展合作学习[20],这将有利于学生在更真实自然的合作学习过程中培养沟通交流的社会情感能力。

(三)教师应给予学生选择空间,培养学生选择能力

本研究发现教师在理念层面普遍认同“让学生成为作业的真正主人”,但在实践层面教师仍把控着作业布置的主体地位,这启示教师应更有技巧地平衡二者之间的矛盾。“双减”政策强调“鼓励布置分层、弹性和个性化作业”,其关键在于教师应给予学生选择的空间和作业自主权。例如,通过作业难度纵向分层,让学生选择适合自己能力的作业;通过作业主题、形式等横向分类,让学生选择符合自己兴趣的作业;在课程标准范围内引导学生自主选题完成作业,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的综合能力。同时,教师应引导学生认识选择性作业的意义,不是为了少做作业或者获取短期内更好的成绩,而是让作业与学生的兴趣、能力等更匹配,在完成有难度的作业过程中实现个人的持续进步。

參考文献:

[1] 崔希福.应然与实然之辨——理性主义和经验主义[J].学术交流,2002(3):4-8.

[2] 刘志军,徐彬.教育评价:应然性与实然性的博弈及超越[J].教育研究,2019,40(5):10-17.

[3] 鲁洁.实然与应然两重性:教育学的一种人性假设[J].华东师范大学学报(教育科学版),1998(4):1-8.

[4] 谢翌,杨志平.大作业观:主要内涵与实践路径[J].课程 教材 教法,2022,42(1):10-17.

[5][11] 李学书,胡军.大概念单元作业及其方案的设计与反思[J].课程·教材·教法,2021,41(10):72-78.

[6] 张黎.“双减”背景下的作业生态化设计研究[J].当代教育科学,2022(4):61-71.

[7] 王月芬,张新宇.透析作业:基于30000份数据的研究[M].上海:华东师范大学出版社,2014.169.

[8] 王小明,文剑冰等.初中生眼中的家庭作业的调查[J].全球教育展望,2016,45(10):21-28.

[9] 宁本涛,杨柳.中小学生“作业减负”政策实施成效及协同机制分析——基于全国30个省(市、区)137个地级市的调查[J].中国电化教育,2022,(1):9-16+23.

[10] 陈嘉明.知识与确证——当代知识论引论[M].上海人民出版社,2013.1.

[12] 刘弋贝.学生观问题的再认识[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2014,(4):252-254.

[13][16][17] 王月芬.重构作业:课程视域下的单元作业[M].北京:教育科学出版社, 2021.

[14] 孙欢欢.教育公平视域下的分层作业及其实施[J].教育理论与实践,2013,33(7):61-64.

[15] 李学书.如何基于课程标准设计作业:从命题走向指导框架[J].复旦教育论坛,2014,12(6):22-27+49.

[18] 王远庸.教学不是盛装表演[J].人民教育,2017,(22):29-30.

[19] 张冬梅,王陆.认知冲突管理对合作学习质量的影响研究[J].中国电化教育,2021,(9):131-136.

[20] 陈向东,许山杉等.从课堂到草坪——校园学习空间连续体的建构[J].中国电化教育,2010,(11):1-6.

作者简介:

王梦倩:师资博士后,研究方向为学习分析、数字素养与教师专业发展。

王陆:教授,博士生导师,研究方向为教育大数据与智能学习支持环境。

Improvement of Teachers Homework Design: From the Perspective of Interaction Between Subjective Opinions and Objective Facts

Wang Mengqian, Wang Lu

(College of Education, Capital Normal University, Beijing 100048)

Abstract: Examining the teachers subjective opinions and objective states about homework design is conducive to understanding teachers homework design practice and its occurrence mechanism. Based on a cross-regional teacher training activity with the theme of homework design, this study adopted the exploratory-sequential-design mixed research method to analyze teachers homework design data. First, teachers subjective opinion system of homework design was established, including four dimensions: knowledge, students, learning, and teachers; then this system was used as the analysis framework to analyze the objective states of teachershomework design and found multiple types of interaction existed between teachers subjective opinions and objective states. For the stratification, high-order cognition, and multimodal perception of homework design, teachers subjective opinions and objective states were both at a high level and thus matched. For the knowledge expansion, knowledge integration, and teamwork of homework design, teachers subjective opinions and objective states were both at a low level and thus matched. For the independent choice characteristics of homework design, teachers subjective opinions are at a high level while objective states are at a low level, thus not matched. The low-low matched and high-low mismatched states reflected the weak point of teachers homework design, which provides focus directions for improving teachers homework design: establishing the “integrative rather than single” subjective opinion about homework design, guiding students to cooperate in informal learning through homework, providing students with choice space, and cultivating their choice ability.

Keywords: homework design; “Double Reduction”; subjective opinions; objective states; teacher professional development

責任编辑:宋灵青