“双减”背景下教师参与课后服务的现状与改进途径

2023-04-18李刚李慧婷辛涛张生

李刚 李慧婷 辛涛 张生

摘要:课后服务是落实“双减”工作的重要举措,而教师的参与直接影响着高质量课后服务的供给。通过对北京市131所中小学9741名普通教师的调查发现:91.61%的教师参与课后服务,且大部分教师参与意愿和投入度较高。不同学校背景与从教背景的教师在承担情况、参与意愿和投入度上存在显著差异,存在激励、管理、工作负担等方面的困境。为促进教师高效参加课后服务,需要更新升级参与领域,完善激励机制,优化管理方式,切实纾解压力,加强信息技术赋能。

关键词:课后服务;参与意愿;投入度

中图分类号:G434 文献标识码:A

本文系国家社会科学基金教育学青年项目“基础教育质量监测评价结果应用的循证模型与有效路径研究”(课题编号:CFA200248)研究成果。

一、问题提出

学校开展课后服务是有效缓解家长压力,促进学生全面发展和综合素质能力提升,切实提高教育质量与公平的重要举措[1]。有实证研究表明,学生参加课后服务后不仅可以拥有更好的教育表现,还可以缓解低收入等弱势家庭背景对其发展的消极影响[2]。近年来,国家日益重视课后服务对于学生发展和社会公共服务供给的重要意义,出台多项政策推动课后服务的体系化建设。2017年,教育部印发《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》,首倡以中小学校为主渠道,面向学生提供课后服务,大力推动了课后服务这一项民生工程的实施。2021年6月,教育部发布《关于推广部分地方义务教育课后服务有关创新举措和典型经验的通知》,基于地区的典型经验,从课后服务覆盖面、课后服务时间、提高课后服务质量、课后服务保障等方面对学校提出了要求。同年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称《意见》),明确要求“提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求”,将课后服务作为大力推进“双减”和提高校内教育质量的重要举措。在此背景下,课后服务也逐步走向“全覆盖”与“常态化”,各地、各校的课后服务体系进一步建立完善。

教师是课后服务的主要开展者,是优化课后服务组织实施、提升课后服务质量的关键因素。但是,有一些研究者指出,在教师层面,受到教师理念和能力的影响,教师实际开展课后服务效果欠佳,使得课后服务成为学科教学的延续或单纯的托管[3][4]。还有一些研究者基于小规模、部分案例的调研发现,教师对于开展课后服务认同感低,存在排斥情绪,部分教师参与课后服务的积极性不高,在实际工作中存在形式主义、走过场等问题[5][6]。关于背后的原因,现有研究主要关注两点:一是对于教师参与课后服务的激励不够,如不提供补贴、绩效评定未有倾斜等;二是教师工作负担重,课后服务又添加了更多的额外工作,教师无暇无力投入其中[7][8]。

总体而言,虽然关于教师参与课后服务这一议题,有一些理论的分析、个案的呈现和情感的真切表达,但是缺乏大规模的调查研究与基于证据的深入分析,难以全面、客观地呈现教师参与课后服务的真实样态,更无法据此形成促进教师更好地开展课后服务的针对性建议。本研究将基于对北京市131所学校的9741名普通教师的问卷调查数据,呈现教师承担课后服务的总体情况,了解教师对课后服务的参与意愿和投入度,剖析目前教师参与课后服务的主要困境,以期明确改进途径。

二、研究设计

(一)研究问题

鉴于教师是提升课后质量的关键主体,本研究将聚焦教师这一群体,基于大规模调研分析教师参与课后服务的现实状况与突出问题,主要包括:(1)教师承担课后服务的总体情况如何?不同背景的教师在承担情况上是否存在显著差异?(2)教师参与课后服务的意愿如何?实际投入情况是怎样的?是否会因不同背景存在显著差异?(3)哪些因素制约了教师参与课后服务的意愿和实际投入?

(二)抽样设计

首先,组织行政专家依据区域教育与经济发展水平将北京市所有区划分为三类水平,每个水平选取3个区,共计9个区。然后,依据分层抽样的原则,根据办学层级(小学、初中)、学校区位(城区、郊区)与办学质量(优质、普通)三个分层变量,形成2×2×2设计,在各区每类抽取2所学校,计划抽取144所学校。受疫情影响,实际共有131所学校参与了调查。小学占40.46%,初中占59.54%;城区学校占48.09%,郊区学校占51.91%;优质学校占49.62%,普通学校占50.38%。最终学校样本较好地符合原有设计,对于不同类别的学校具有很好的代表性。最后,采取整群抽样的原则,抽取本校所有不担任学校领导与管理工作的普通教师参与调查,共计9741名教师参与。男性占19.67%,女性占80.33%;二级及以下教师占34.71%,一级占44.34%,高级及以上占20.88%;5年以下教龄的教师占18.62%,5—10年(含)占16.91%,10—15(含)年占11.35%,15—20年占12.61%,20年及以上占40.51%。在分析教师的参与意愿和投入度时,仅保留在“本学期,您是否承担了课后服务工作?”这一题项上作答为“是”的8924名普通教师进行后续处理和分析。

(三)数据收集与分析

本研究采用自行开发的问卷工具收集数据,主要包括三方面内容:(1)教师的学校背景和从教背景。包括学段、区位、办学质量等学校背景和教师的任教学科、是否担任班主任或教研组长等从教背景。(2)教师参与课后服务情况。包括教师是否承担课后服务、承担课后服务的类型以及其参与的意愿和实际投入情况。(3)影响教师参与的关键因素。包括教师的工作负担、学校课后服务激励、培训、管理等措施、家庭支持情况等。为深入考察教师的课后服务参与意愿和投入度,本研究设置了相应的李克特五点量表。课后服务参与意愿量表包括“参与课后服务一定程度上让我感觉到受到了器重”“参与課后服务工作可以让我有所收获”“课后服务可以真正促进学生成长,很有必要开展”“我愿意参加课后服务工作”4个题项,合成参与意愿指数,α系数为0.919,拟合指数为:RMSEA =0.071;CFI=0.995;TLI=0.986;SRMR=0.013。课后服务投入度量表包括“我会认真地准备需要的材料和工具”“我会精心设计教学内容”“对一些琐碎的事务,我会耐心处理”“我会关注学生的个性化需要”“我会让学生积极参与和表达”“我会设置挑战性任务或组织探究性学习来激发学生思考”“我会积极地和学生互动”7个题项,合成投入度指数,α系数为0.956,拟合指数为:RMSEA =0.080;CFI=0.991;TLI= 0.984;SRMR= 0.014。两个量表均具有较好的信效度。

本研究采用描述性统计对教师总体的课后服务参与情况进行分析,运用卡方检验分析不同学校背景和从教背景教师的课程服务承担情况,采用t检验和单因素方差分析分析不同背景教师在参与意愿、投入度上是否存在显著差异。

三、研究发现

(一)教师承担课后服务的总体状况

2018年,北京市出台了《北京市教育委员会关于加强中小学生课后服务的指导意见(试行)》,全市义务教育学校普遍建立弹性离校制度,全面开展中小学生课后服务,帮助家长解决下午3:30放学后接管学生的困难。2019年,中小学生课后服务覆盖近百万学生,参与课后服务的教师比例达76%以上[9]。数据显示,随着“双减”工作的不断推进,教师的参与率得到了迅速提升。

1.教师的总体参与率

调查显示,91.61%的教师承担了学校的课后服务工作,承担人数占比从大到小依次为学业辅导类占77.34%,学科拓展类占17.56%,艺术才艺类占12.79%,体育竞技类占11.56%,学科竞赛类占6.33%,生活技能类占5.22%,其他类型占3.75%。在承担课后服务的教师中,19.42%的教师承担了2类课后服务,4.54%承担了3类课后服务,1.57%承担了4类及以上课后服务。其中,7.63%的教师兼任了学科辅导类与学科拓展类,2.81%兼任了学科辅导类与艺术才艺类,2.16%兼任了学科辅导类与体育竞技类,属于最常见的三种兼任形式。

从数据来看,一方面,教师的课后参与率较高。虽然未达到全覆盖,但是绝大部分教师已参与到学校的课后服务之中,有25.53%的老师都需要兼任两类及以上课后服务。另一方面,参与学业辅导类课后服务的教师占比最大。虽然《意见》允许学校利用课后服务指导学生认真完成作业,对学习有困难的学生进行补习辅导,但是在实际实施过程中仍然存在两种变相的方式:一种是成为官方的“变相补课”,另一种是简单地将课后服务视为托管看护、学生自习。这样的学业辅导类课后服务内容过度窄化,开展思路与方式的相对单一[10]。

2.不同类型学校教师的参与率

运用卡方检验对不同类型学校的教师参与率进行分析可以发现(如表1所示):从学段来看,小学教师的参与率高于初中近10个百分点,且小学教师参与学科拓展类、体育竞技类、艺术才艺类与生活技能类课后服务的比例均高于初中教师,而初中教师更多参与了学业辅导类课后服务。这可能是因为伴随着升学压力的增加,学生在学业辅导方面的需求更为旺盛,教师亦更为强调学业辅导的作用。

从学校区位来看,城市学校教师更大比例参与课后服务,且参与学科拓展类课后服务的比例更高,而郊区学校教师参加学业辅导类、学科竞赛类、体育竞技类课后服务的比例更高。据此推测,郊区可能更为重视学业辅导类课后服务,或者是其所拥有的资源更可能开设学业辅导类课后服务。从学校办学质量来看,未发现优质学校和普通学校教师参与课后服务的总体比例存在显著差异。但是在各类课后服务中,普通学校教师更多参与学科辅导类、艺术才艺类课后服务,优质学校教师则有更大比例参与到学科拓展类课后服务之中。概括来看,升学考试压力和办学资源相对缺乏可能导致更大比例的教师需要承担学业辅导类课后服务。

3.不同从教背景教师的参与率

如下页表2所示,不同从教背景的教师在各类课后服务的参与率上也存在显著性差异。与非班主任教师相较,班主任教师的参与率显著较高。并且,班主任教师在学业辅导类的参与率达到了96.69%,远高于非班主任教师。此外,班主任教师更多地参与学业辅导类、学科拓展类和生活技能类的课后服务。非班主任教师更多地参与学科竞赛类、体育竞技类、艺术才艺类的课后服务。这可能是因为,一方面,班主任的日常班级管理较多,而课后辅导类课后服务相对而言时间精力投入较小。另一方面,很大比例的班主任为语数等学科的任教教师,其更有可能承担学业辅导类课后服务。北京市要求教研组在课后服务中发挥重要角色。对比来看,教研组长承担课后服务的比例更高,而且在学科竞赛类、学科拓展类课后服务中参与率高于普通教师,这说明教研组长在学科教学夯实与拓展方面的确发挥了作用。从任教学科来看,语数外教师总体的参与率最高,且其主要承担学科辅导类课程。音体美教师更多地承担了艺术才艺等方面的课后服务,参与学科辅导类、学科竞赛类课后服务的比例远低于其他学科教师。可见,不同背景的教师在是否参与课后服务以及参与何种课后服务上存在差异,想要推动教师供给更高质量的课后服务,需要形成针对性的策略,调动不同背景教师的参与热情。

(二)教师参加课后服务的意愿与投入度

有研究指出,学校在开展课后服务时可能会采取“权宜性执行”的实践逻辑,导致“高参与率、低实效性”的执行偏差[11]。所以,在考察教师参与课后服务的实际情况时,不能只是着眼于参与率,还需要深入分析教师想不想参加、是不是真实投入,意即参与意愿与投入度。

1.总体参与意愿与投入度:愿参加、真投入

虽然在政策的导向下,绝大多数教师均已承担课后服务工作。但是,教师只有具有较高的参与意愿,才能真正可持續地投入到课后服务之中,切实提高课后服务质量。而且有研究发现,激励措施只有激活了教师的责任认同和参与态度,才能影响教师服务价值观[12]。

总体而言,教师参与课后服务的意愿较高。56.89%的教师表示愿意参加课后服务工作,不愿意参与的比例较低。一方面,教师认同课后服务的价值,56.69%的教师认为课后服务可以真正促进学生成长,很有必要开展, 86.78%的教师同意自己有责任做好课后服务工作;另一方面,教师亦感受到了课后服务对其的积极影响,59.78%的教师赞成参加课后服务有所收获,52.16%的教师感觉在此过程中受到了器重。需要注意的是,还有近30%的教师虽然未持明确的反对态度,但是不置可否,需要通过激励等措施有效转化。

在投入度方面,数据显示教师们在课后服务的诸多环节倾注了大量时间精力。在总体状态上, 57.45%的教师对课后服务充满干劲,只有16.99%的教师认为其有时候会心不在焉、敷衍了事。具体到课后服务教育教学的各个环节,87.25%的教师会认真地准备课后服务需要的材料和工具,87.44%的教师会精心设计课后服务的教学内容。在课后服务过程中,近九成的教师表示会积极地与学生互动、关注学生的个性化需要、让学生积极参与和表达,84.52%的教师表示会设置挑战性任务或组织探究性学习来激发学生思考。

2.不同背景教师的参与意愿与投入度:“有压力不想参加”与“不愿意也得投入”

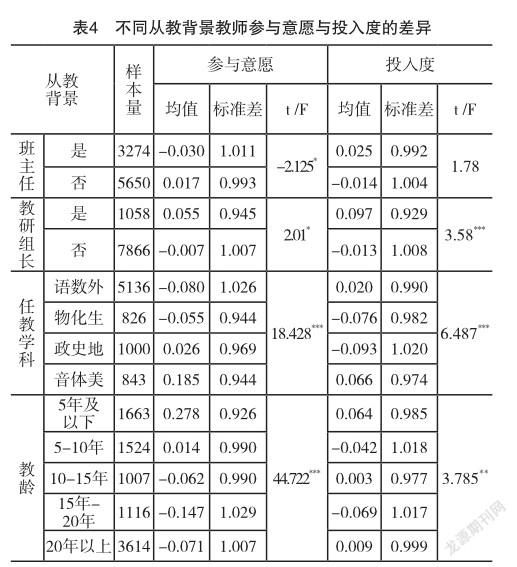

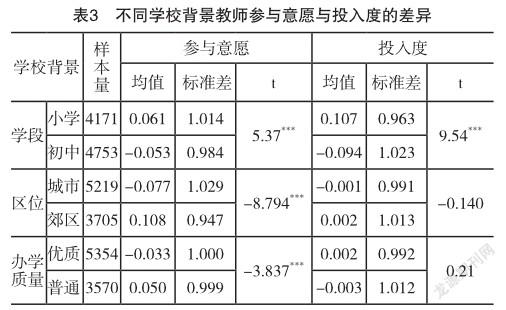

来自不同学校的教师在参与意愿与投入度上存在差异(如表3所示):(1)聚焦学段,初中教师的参与意愿和投入度均显著低于小学教师。(2)在城乡学校中,城市学校教师的参与意愿显著低于郊区学校的教师,但是在实际的投入度上,城市学校和郊区学校的教师并无显著差异。(3)对于不同办学质量学校的教师而言,优质学校的教师参与意愿显著低于普通学校的教师,而在实际服务投入中,二者并无显著差异。

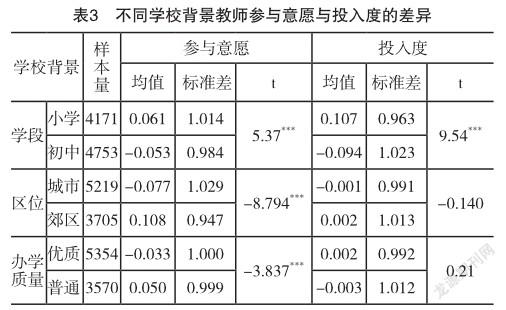

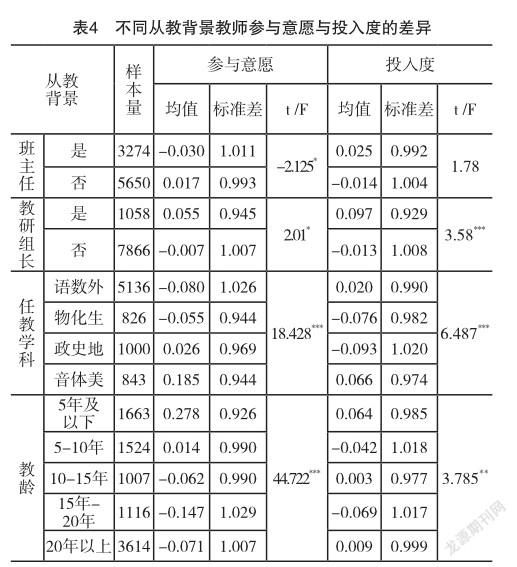

不同从教背景的教师在参与意愿和投入度上亦有所不同(如下页表4所示):(1)从教师担任职务来看,担任班主任职务的教师参与意愿显著低于其他教师,但未发现实际投入度存在显著差异。但是教研组长的参与意愿和投入度显著高于非教研组长的教师。(2)从任教学科来看,多重比较发现,音体美教师的参与意愿显著高于其他学科的教师,而语数外教师的参与意愿最低;语数外和音体美教师的投入度要高于物化生与政史地教师。(3)入职5年及以下的教师的参与意愿显著高于其他教龄段的教师,教龄为15—20年的教师其参与意愿最低。而在实际投入度中,教龄为5年及以下、10—15年、20年以上的教师均为投入度较高的群体,且三个教龄群组的教师之间没有显著差异,投入度最低的是教龄为15—20年的教师。

结合数据结果可以发现,教师的参与意愿与投入度存在两种倾向:一是“有压力不想参与”。如初中、城市学校与优质学校教师、班主任、语数外等学科的教师等相较存在着更大的学生升学考试压力、内部竞争压力与家校协作压力,所以其在课后服务的参与意愿上会相较更低。又如语数外学科教师与班主任的参与意愿亦相对较低,这可能与其学科教学和班级管理任务繁重有关。二是“不愿意也得投入”。虽然部分教师群体参与意愿相对较低,但是总体在投入度上未见显著性差异,这说明教师在号召下仍然尽职尽责开展课后服务。当然,我们也需要关注“双高人群”,如教研组长、小学教师,还有“双低人群”,如初中教师、15—20年教龄的教师。

(三)教师参与课后服务的现实困境

总体而言,教师参与课后服务的比例高,且显示出了较高的参与意愿和投入度。但是,当前亦存在一些现实困境,可能会制约教师高效、可持续地参与课后服务。

第一,激励之困。调研发现,学校主要通过提供校内课后服务补助进行激励,达57.22%;其次是“纳入绩效工资”,占比为17.64%;另有15.07%的教师表示没有任何激励措施。总体来看,还有一些学校尚未形成针对性的激励举措。在提供激励上存在两方面问题:一是金额不高,且差异较大。调查显示,教师平均每课时的补助为58.50元,低于多地已公布的课后服务课时费标准。有教师感叹:“时间长了一倍,补助竟然是比原来还少了很多!原来一小时100,现在两小时70多”。且有一些学校每课时补助少于10元,50%的教师所得到的补助不超过每课时50元,而有些学校则高达300—400元,校际差异巨大。二是激励标准不明确。18.5%的教师不了解学校的补助标准,对于自己的付出能有多大的物质激励表示迷茫,有老师就抱怨:“有补助但没有及时下发,补助比较少”,“有補助,但是没看见钱”。有53.9%的教师不清楚课后服务表现是否作为职称评聘、表彰奖励和绩效工资分配的重要参考。数据显示的激励问题绝非个案,其他的一些问卷调研也发现当前课后服务补贴少、激励效果不明显等问题[13]。

第二,压力之困。调查中,教师在肯定课后服务给自己带来的积极作用的同时,也表达了较大的压力。在“双减”政策颁布后,认为自己的睡眠时间明显减少的教师占34.65%,睡眠时间与原来相比减少的教师占64.93%。而在工作量和加班频率上,91.3%的教师认为自己的工作了增多了,80.97%的教师认为自己的加班频率上升。具体到课后服务工作上,近5成教师表示参与课后服务令其“压力很大,精力不够”,只有26.68%的教师认为没有压力;39.94%的教师明确表示,其家人不希望自己参与课后服务工作。全国范围的在线调查也显示,“双减”热带来了教师“困”——困惑、困乏、困难,教师负担在无形中增加[14]。可见,如何纾解教师课后服务压力已经成为刻不容缓的问题。

第三,管理之困。在课后服务的管理上,教师集中反映了两方面的问题:其一,教师在课后服务上的自主权仍有待提高。当被问及学校在制定课后服务方案时是否会征求教师意愿时,有18.53%的教师明确表示没有征求其意见。14.44%的教师非常同意自己在课后服务中缺乏自主权,16.62%的教师比较同意。而且对比分析发现,优质学校与初中学校教师的自主权更为缺乏。其二,教师相应培训不足。提供更为优质和充裕的课后服务需要教师走出舒适圈,了解学生的课后服务需求,有针对性地改变教育教学方式,这需要更多的专业支持。但是,调查中,有31.02%的教师认为他们缺乏相关的培训。

四、推进课后服务工作的路径选择

从调查来看,在政策积极倡导和教师的责任担当下,北京市的课后服务供给基本达成了学生全覆盖和教师高参与。但是,进一步推进课后服务质量的提升,特别是激励教师供给优质的课后服务,还需要破解诸多难题,可以从以下方面着力。

(一)聚焦拓展素养:参与领域的更新升级

调查发现,当前教师多集中参与学科辅导类课后服务,初中学校、郊区学校和普通学校的教师更多提供学科辅导类课后服务,语数外教师更是大量集中于此。我们要警惕将课后服务作为“变相补课”与“简单自习”,要在参与领域上更新升级,让教师可以发挥学科特长与各自潜力,更好地为学生核心素养的提升服务。第一,提高学科辅导类课后服务的针对性。学校需要明确学生参与学科辅导类课后服务的标准要求,组织优秀教师对学习有困难的学生进行课业答疑和辅导,鼓励更多学生参与素质拓展类的课后服务。第二,提高学科辅导类课后服务的拓展性。大力发展学科拓展类课后服务,鼓励教师在课后服务中立足本学科核心素养,加强课程整合与专题设计,突出生活情境与实践导向,开展研究型、项目化、合作式学习。第三,加强体艺类课后服务的普惠性。体育竞技类与艺术才艺类课后服务应当立足于强调入门、更多覆盖,力图让更多的学生有机会接触体艺资源,培养相关爱好特长。第四,强化生活技能类课后服务的必要性。要将生活技能类课后服务作为学校劳动教育课程体系的重要组成,充分利用学校和社会资源提供选择多、课时短、用得上的课后服务,鼓励学生每个学期至少上一门生活技能类课后服务。

(二)提供明确激励:课后服务激励机制的完善

针对当前课后服务激励存在的不足,可以从以下方面完善:第一,明确教师的劳动报酬权。政府要明确课后服务的补贴标准和课时的计算方案,保障教师劳有所得。第二,拓宽激励方式。可将课后服务纳入教师绩效考核,既考虑教师课后服务的劳动量,又考虑课后服务的质量,特别是学生的参与率和满意度,在奖励性绩效上有所体现。在岗位晋升、职称与骨干评比中,可以增加课后服务参与和创新方面的权重,鼓励教师在课后服务领域多探索、出实效。第三,加强精准激励。可以基于调查证据,对不同人群采取不同的激励方式。如对于班主任与骨干教师等参与程度较高的群体,需要充分肯定其在现阶段课后服务工作中的先锋带头作用;对于从教15—20年的教师这一投入程度有待提升的群体,可以将提供高质量的课后服务纳入骨干教师评选加以激励。

(三)加强赋能增能:课后服务管理方式的优化

在教师参与率和投入度均较高的情况下,可以通过赋权增能进一步挖掘教师的潜力。一方面,要通过放权让教师在课后服务中更有获得感。在制定学校课后服务相关方案与计划时应广泛吸纳教师的参与,听取教师的意见。在具体实施过程中,需要尊重教师的自主权。如有学校会发布《课后服务项目课程认领书》,提倡有专业、有态度的教师积极认领。校内师资满足不了时,学校采取外聘专业教师和家长义工任课[15],让具备该类服务属性和参与意愿的校外人员参与其中。另一方面,要加强课后服务相关培训。既要重视分学科、分领域的课后服务培训,增强教师专项课后服务的供给能力,又要重视关于课后服务课程开发、教学改进、师生沟通、科学评价等方面的培训,提升教师对于课后服务的整体理解和实施能力。

(四)突出多元供给:教师课后服务压力的纾解

纾解课后服务压力,一方面需要切实推动教师的总体减负。政府要严控进入校园的社会专项任务和教师参与社会事务种类,减少各类督查检查评比考核创建事项;学校要减少形式化检查、评价与管理。另一方面,要加强课后服务的多元供给。其一,应广泛吸纳校外专业资源。发挥好少年宫、青少年活动中心等资源,聘用高校教师、退役运动员、专业教练员、非遗传承人、志愿者等社会专业人员,切实拓宽课后服务的渠道。其二,应形成校外机构进入课后服务的准入、退出与评估制度,规范优质非学科类校外培训机构[16]。其三,将课后服务作为家校社协同的重要议题,鼓励关注学生课后服务的实际获得与情感体验,动员有时间、有特长、有意愿的家长深度参与学校课后服务,提升家长对于课后服务的理解、认同感和参与度。结合调研结果,对于郊区学校和普通学校,要加强精准帮扶。可以借助教师流动,打通学区内、集团的优势师资,为其提供学科拓展类课后服务提供更多支持。对于初中學校,要给予精准指导。切实减轻初中学校和教师在升学方面的压力,强调课后服务的长远育人作用。

(五)加强信息技术赋能:为教师参与提供保障

政府和学校要加强课后服务的数字化转型,这不仅可以减轻教师的课后服务管理负担,还可以为教师高质量参与提供保障。一要优化课后服务的信息化管理。实现课后服务选课、缴费、组班、学生管理、评价等功能的线上化,让教师从繁琐的管理工作中解脱出来,也便于学校和教师更为灵活地提供和开展课后服务。二要加强课后服务信息的及时反馈。为教师及时反馈推送学生选择的课后服务类型、热门课程、各阶段评价等大数据,帮助教师及时了解学生的需求和评价,改进自己的课后服务教育教学。三要加强课后服务资源库的建设。政府要加强课后服务课程资源的研发与遴选整理,打造部分精品在线课后服务课程,不仅为教师开展高质量的课后服务提供支持,还让那些参与度较高的教师可以“被看见”,发挥激励作用。

参考文献:

[1][16] 辛涛.立足供需改革破解课后服务难题[N].中国教育报,2021-12-03(02).

[2] 张伟平,付卫东等.中小学课后服务能促进教育公平吗——基于东中西部6省(自治区)32个县(区)调查数据的分析[J].中国电化教育,2021,(11):16-23.

[3] 马健生,邹维.“三点半现象”难题及其治理:基于学校多功能视角的分析[J].教育研究,2019,(4):118-125.

[4] 付卫东,郭三伟.“双减”格局下的中小学课后服务:主要形势与重点任务[J].河北师范大学学报(教育科学版),2022,24(1):68-76.

[5][13] 刘宇佳.小学生课后服务优化反思——基于W市中心城区小学的现实考察[J].基础教育,2021,18(2):71-82.

[6] 民进网.严可仕委员:关于“双减”后调动教师参与课后服务积极性的建议[DB/OL].https://www.fjmj.gov.cn/news/8162.html,2022-03-08.

[7] 雷曉庆.课后服务提质,要为教师排忧与赋能[N].中国教育报,2022-04-21(04).

[8] 代薇,谢静等.赋权与增能:教师参与课后服务“减负增效”路径研究[J].中国教育学刊,2022,(3):35-40.

[9] 北京市人民政府.“三点半”课后服务[DB/OL].http://www.beijing. gov.cn/zhengce/zwmc/202001/t20200114_1574970.html,2020-01-14.

[10] 马莹,曾庆伟.学校课后服务的功能窄化及其制度突围[J].当代教育科学,2018,(11):60-64+79.

[11] 张冰,程天君.权宜性执行:学校课后服务的实践逻辑[J].教育发展研究,2021,41(Z2):50-58.

[12] 李虹,李卓.学校课后托管中教师服务价值观的影响要素及其作用机制研究——基于长春市“蓓蕾计划”教师的调查[J].中国教育学刊,2021,(2):75-80.

[14] 李镇西.“双减”政策背景下,中小学教师负担变化的调查结果及其分析[DB/OL].https://www.sohu.com/a/506184743_121124292,2021-12-07.

[15] 崔世峰.探索升级版课后服务:向课程管理要质量[J].中小学管理,2021,(5):43-44.

作者简介:

李刚:讲师,硕士生导师,研究方向为教育评价、教育政策。

李慧婷:在读硕士,研究方向为教育评价。

辛涛:教授,博士生导师,研究方向为教育评价、心理测量。

张生:教授,博士生导师,研究方向为教育评价与大数据。

Teachers Participation in After-school Service Under the Background of “Double Reduction”: Current Situation and Improvement

—Evidence from 9741 Teachers from 131 Primary and Middle Schools in Beijing

Li Gang, Li Huiting, Xin Tao, Zhang Sheng

(Collaborative Innovation Center of Assessment for Basic Education Quality, Beijing Normal University, Beijing 100875)

Abstract: After-school service has become an important initiative to implement the “Double Reduction” policy, and teachersparticipation directly affects the supply of high-quality after-school service. A survey of 9,741 teachers from 131 primary and middle schools in Beijing finds that 91.61% of teachers participate in after-school service, and a majority of them are willing to participate and engage in specific work. Besides, significant differences in teachers participation, willingness and engagement are found between teachers from different types of schools or with different professional backgrounds, and teachers are in some dilemmas in terms of incentives, management and workload. There is a need to update and upgrade the areas of participation, improve incentive mechanisms, optimize management methods, effectively relieve pressure and enhance information technology empowerment.

Keywords: after-school service; willingness to participate; engagement

责任编辑:李雅瑄