拳击运动对自我效能感的影响

2023-03-24张琦

张琦

摘 要:文章通過了解拳击运动对俱乐部会员自我效能感的影响,为拳击俱乐部更好地开展提供借鉴。文章以全国各地拳击俱乐部的691 名参与者为调查对象,采用文献资料法、调查问卷法、数理统计法等研究方法,对不同拳击俱乐部会员的自我效能感进行调查和分析,结果显示:每周1—2 次的训练频次会增加拳击俱乐部会员的自信心。每天训练时长超过3 个小时,会有效提升拳击俱乐部会员的自我效能感。

关键词:拳击运动;俱乐部会员;自我效能感

自我效能感是一个心理学概念。心理学家班杜拉对自我效能感的定义是“人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度”。我国学者认为,自我效能理论的核心是个体对能力的知觉,自我效能可以预测人的动机和行为。

在运动领域,运动者的身体自我效能感非常重要,高水平的身体自我效能感有助于运动者完成运动动作,同时,完成运动动作会提升身体自我效能感。

身体自我效能感和完成动作之间存在着相互促进的关系。身体自我效能感分为身体能力知觉和身体能力自信。

本研究结合拳击俱乐部会员的人口学特征来调查和分析拳击训练对身体自我效能感的影响,有利于拳击项目的可持续发展,为促进拳击俱乐部的发展提供参考依据,为拳击运动更好地开展提供了支持和帮助。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

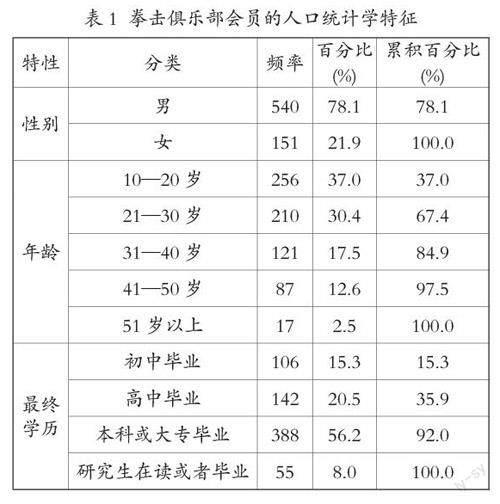

从全国各地拳击俱乐部中选取691 人进行调查。其中,男性540 人,女性151 人。

1.2 研究方法

首先,设计调查量表。一般情况下,调查量表包括性别、年龄、学历、训练时间、频率和训练年限等指标。身体自我效能量表包括两个维度:身体能力知觉(PPA)和身体能力自信(PSPC)。其次,使用“问卷星”进行问卷调查。去除无效问卷后,691 份问卷被用于最终分析。最后,使用SPSS26.0软件进行数据分析。采用t 检验和单因素方差分析,以了解因人口统计学和训练特性产生的身体自我效能感的差异。

2 研究结果

2.1 拳击俱乐部会员的统计学特征

对样本统计学特性进行了频度分析,结果如表1 所示。

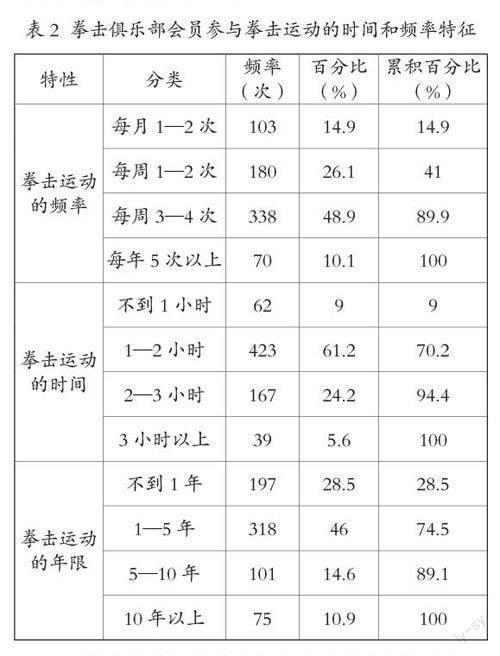

2.2 拳击俱乐部会员的拳击运动训练时间特征

对拳击俱乐部会员参与拳击运动的时间和频率进行统计,结果如表2 所示。

2.3 拳击俱乐部会员身体自我效能的调查结果

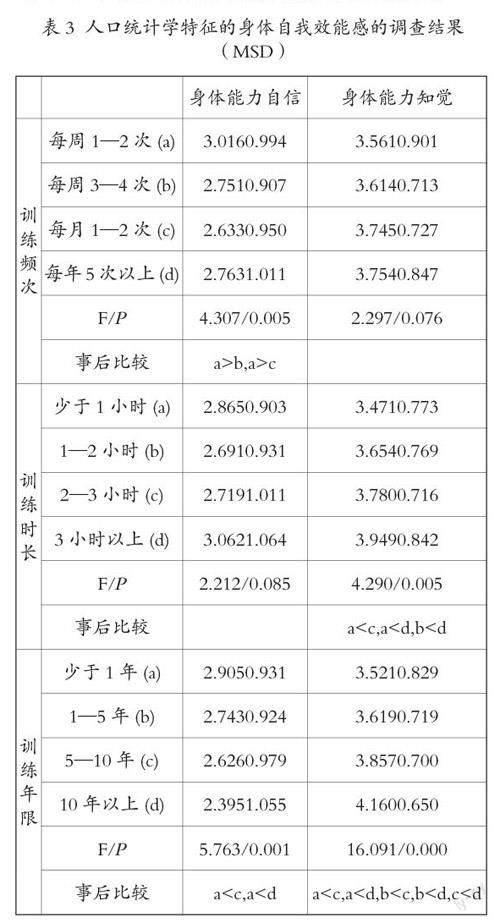

从训练频次来看,在身体自我效能感的2 个因素中, 身体能力自信(F=4.307,P =0.005) 具有统计学上的显著性差异。其中每周训练1—2 次(M=3.016) 群体的身体能力自信比每周3—4 次(M=2.751)和每月1—2 次(M=2.633)群体高。

从训练时长来看,在身体自我效能感的2 个因素中,身体能力知觉(F=4.290,P =0.005)具有统计学上的显著性差异。其中每次训练3 小时以上(M=3.949)群体的身体能力知觉比训练时长少于1小时(M=3.471)和1—2 小时(M=3.654)群体高。

从训练年限来看,在身体自我效能感的2 个因素中,身体能力自信(F=5.763,P =0.001)和身体能力知觉(F=16.091,P <0.001)具有统计学上的显著性差异。其中训练年限少于1 年(M=2.905)群体的身体能力自信比训练年限5—10 年(M=2.626)和10 年以上(M=2.395)的群体高。训练年限10 年以上(M=4.160)群体的身体能力知觉比训练年限少于1 年(M=4.160)、1—5 年(M=2.395) 和5—10 年(M=2.395) 的群体高。训练年限5—10 年(M=2.395)群体的身体能力知觉比训练年限少于1 年(M=4.160)和1—5 年(M=2.395)的群体高。具体见表3。

3 分析与讨论

自我效能理论离不开个体对自身能力的认识,强调“自我”“ 个人”在成就行为中的重要性。其在调查人类动机的形成、行为特质、发掘人的潜能和主动性上具有普遍意义。在体育运动领域,目的是使运动锻炼参与者更加注意本身投入更多的努力行为,并动员相关的认知、情感、行为因素等,以利于身心水平的全面提升。

3.1 统计学特征对身体自我效能感的差异分析

从统计人群的性别、年龄和学历上看,在身体自我效能感的身体能力自信和身体能力知觉2 个因素中,都不存在统计学上的显著性差异。在拳击运动中,学历水平与个人的身体自我效能感可能没有直接的关联。拳击运动更加注重个人的技能水平和经验,而不是所获得的学历水平。即使一个人拥有较高的学历,如果在拳击方面没有充分的技能和经验,那么学历本身对身体自我效能感的影响也可能较小。

身体自我效能感的形成和维持受到多种因素的影响,如个人的技能水平、经验、自信心、社会支持等。在拳击运动中,参与者面临的环境和情境都可能对其表现和结果产生影响,因此能够有效地感知身体能力并适应环境和情境的参与者,在身体自我效能感的下位因素中能表现出更高的得分。

3.2 拳击俱乐部会员训练特征对身体自我效能感的差异分析

不同的拳击训练特征和模式,对于拳击参与者的身体自我效能感产生不同的影响。从训练频次来看,在身体自我效能感的2 个因素中,身体能力自信具有统计学上的显著性差异,其中每周训练1—2 次群体的身体能力自信(M = 3.016)比每周3—4 次(M=2.751)和每月1—2 次(M=2.633)的群体高。这个结果提示身体能力自信的高低,取决于某种合适的训练频次。这个结果提示训练过于频繁或者过少,并不能提高身体能力自信,不够自信的人或许采用更多的训练频次来提高拳击技能水平,并提高自信;或许采用更少的训练频次参与到这项运动之中。这跟拳击训练的困难、枯燥和难以掌控等特性有关。

从训练时长来看,身体能力知觉具有统计学上的显著性差异,其中每次训练3 小时以上群体的身体能力知觉(M = 3.949)比训练时长少于1 小时(M = 3.471)和1—2 小时(M = 3.654)的群体高。由此可见,能够进行3 小时以上训练时长的参与者,对自身能力知觉程度更高。不同的研究对象及运动项目可能会出现不同的差异。但不同的训练时长和训练频次会对运动参与者的身体自我效能感产生影响。

从训练年限来看,在身体自我效能感中的身体能力自信和身体能力知觉具有统计学上的显著性差异,其中训练年限少于1 年群体的身体能力自信(M = 2.905)比训练年限5—10 年(M = 2.626)和10 年以上(M = 2.395)的群体高。训练年限10 年以上群体的身体能力知觉(M = 4.160)比训练年限少的群体高。结合本研究的结果,从身体自我效能的两个维度分析,从身体能力自信因素来讲,训练年限越多、技能水平越高的拳击运动参与者,身体能力自信越高。从身体能力知觉因素来讲,自主训练、主动训练且训练年限越多,身体能力知觉越高。

本研究认为,拳击俱乐部会员在拳击运动中的表现会随着时间和经验的积累而发生变化。随着拳击训练年限的增加和实战能力的提高,个体可能会逐渐增加自我身体能力自信和提高自我身体能力知觉,高水平的身体自我效能意味着拳击运动参与者付出了更多的努力与坚持,从而在拳击运动中表现更加出色。

4 结论

不同性别、年龄、学历的拳击俱乐部会员的身体自我效能感没有明显差异。每周1—2 次的训练频次会增加拳击俱乐部会员的身体能力自信。每天训练时长超过3 个小时,会有效提高拳击俱乐部会员的身体能力知觉。随着训练年限的增加,拳击俱乐部会员的身体能力自信和身体能力知觉会越来越高。

参考文献:

[1] 郭德俊. 动机心理学:理论与实践[M]. 北京:人民教育出版社,2005.

[2] 孙拥军, 刘岩, 吴秀峰. 大学生《身体自我效能量表》的初步修订[J], 体育科学,2005,25(3):81-87.

[3] 郭本禹,姜飞月. 自我效能理论及其应用[M].上海: 上海教育出版社,2008.