融媒体时代高职院校微思政实践研究

2023-03-17王艳孙志远赵秋兰

王艳 孙志远 赵秋兰

[摘要]网络信息技术的革新推动着思政教育发展模式的变革。文章采用网络调查的方式,收集高职院校大学生网民画像(上网习惯、时长以及时政热点掌握情况)、高校网络思政教育产品供需情况、融媒体时代大学生对思政教育的建议等方面的信息,并从中获得高职院校开展微思政实践的启示,即改变授课方式,适应学生需求;拓展微思政阵地,强化价值引领;积累微思政资源,挖掘传统文化底蕴素材;满足“大思政课”要求,开拓思政育人实践资源。

[关键词]融媒体;微思政;SPSS分析

互联网技术的飞速发展推動了思想政治教育的深刻转变。中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》指出,截至2021年6月,我国网民规模达10.11亿,互联网普及率达71.6%。有关调查显示,超四成学生日均上网时长超6小时,使用即时通讯工具开展社交成为八成大学生主要的上网活动。可见互联网技术对大学生群体的行为意识产生了深远影响。网络信息技术的革新带来人们观念的深刻变革,而网络在塑造大学生的行为举止、待人接物、理想信念等方面起到了至关重要的作用。同时,大学生群体由于思想不够成熟、对社会的认知水平有限,面对网络中一些不恰当言论和不良信息的甄别力不够高,被动地接收来自各种渠道的信息。微思政不管从载体上、介质上还是内容上都对高校思政教育进行了革新,有助于构建“大思政”育人格局。因此,我们探索融媒体时代下高职院校微思政教育模式不仅有利于思政教育成果的落地,还有利于高素质技能人才的培养。

一、融媒体的内涵以及其与思政教育的契合点

(一)融媒体

在我国,融媒体这一表述最早出现于2008年,由刘平在《融媒体时代—广播发展新阶段》中提出[1]。2009年,庄勇在《从“融媒体”中寻求生机的思考与探索》一文中提出融媒体的内涵,强调利用互联网这一新型传播载体,融合广播、电视、报纸等传统传播媒介的优点,不同媒体互补互利,最终达成“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”[2]。2010年,周珏在比较全媒体与融媒体的基础上,进一步提出融媒体是各媒体形态的互联、互通与互动[3]的观点。2017年,李玮认为我国传媒的发展经历了跨媒体、全媒体、融媒体的实践演变过程,网络嵌入深度化是融媒体时代的主要特征和发展趋势[4]。

(二)融媒体与思政教育的契合点

当代大学生是数字时代的原住民,对以多元化、融合化为特点的融媒体的接受度很高。融媒体强调“融合创新”,融媒体不仅是传播形式的创新,而且其强调形式和实践的有机融合,从而更适应数字经济时代的传播需求。随着时代的发展,课程微思政受到高职院校的高度重视。近些年,我国高职院校为社会输送了大量高素质的技能型人才。但在社会认可度偏差、办学层次单一、规模扩张速度过快以及学生综合素养相对较弱等不利因素的影响下,高职院校的思想政治教育工作尤为重要。这就要求高职院校要抓住数字经济时代的发展机遇,提升微思政教育的吸引力和感召力。笔者基于融媒体视角来分析高职院校微思政教育改革实践路径。

二、研究方法

(一)观察点

本次调查主要围绕以下观察点进行研究:当代大学生网民画像(上网习惯、时长以及时政热点掌握情况)、高校网络思政教育产品供需情况、融媒体时代大学生对思政教育的建议等。

(二)研究对象

笔者采用随机抽样法在互联网上发布问卷,本次调查的对象是高职院校学生,样本总数为443,有效问卷443份,全部为有效问卷,学生平均答题时间是2分27秒。

(三)问卷分析工具

本研究借助数据统计分析软件SPSS 26,对调查结果进行数据分析。分析思路为:第一步,进行问卷基本信息结果分析,主要为人口统计学分析,了解此次调查结果的样本基本分布情况;第二步,进行样本行为特征分析和差异性分析,了解不同题项在个案分布上的不同;第三步,根据问卷分析结果,提出融媒体时代高职院校开展微思政的实践路径。

三、研究结果分析

(一)样本人口统计学分析

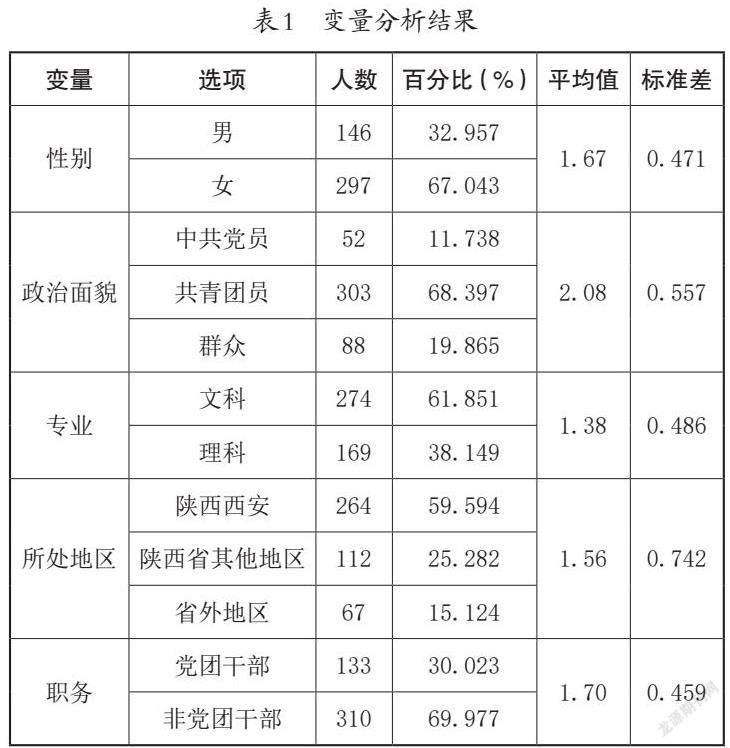

从有效问卷的统计特征来看,此次问卷调查考虑了性别、年级、政治面貌、专业等因素。根据人口统计学变量频率分析,本研究可以清晰地勾勒出受访对象的基本分布情况,其中平均值代表样本的集中趋势,标准差代表样本的波动情况。

根据样本情况,我们可以看出样本数据基本满足抽样调查的要求。具体来说,有效问卷中调查对象的性别分布如下:男生为32.957%,女生为67.043%。在调查对象的就读地区分布中,陕西省内大学生占比约84.876%。在政治面貌和任职职务上,可以看出此次调查对象中有11.738%的学生党员和30.023%的党团干部。具体变量分析结果如表1所示。

(二)样本行为特征分析

通过网络问卷调查,笔者调查在校大学生对高校网络思政教育现状的认知与评价,深入了解在校大学生对网络思政教育实效性的态度与看法。

1.大学生网络参与度高,对网络思政教育多持正面积极态度

据统计,大学生的平均网龄为8年,每天的上网时长在6小时左右,与网民平均在线时长(5.92小时)基本持平,并且有58.9%受访者表示使用手机上网。本次调查发现,在“对中国梦持什么态度”题项上,趋向于肯定回答并持乐观态度的学生占大多数。在“对加强网络思政教育的态度”和“认为网络对思想政治方面的影响前景”题项的回答是所有调查问题中平均值较高的题目,这说明被访者对这两个问题的态度都趋向于肯定。由此可见,网络空间已经成为当代大学生的主要课外空间,网络对大学生思想、行为的影响巨大。

2.大学生对网络思政内容、传播方式以及平台选择的差异性

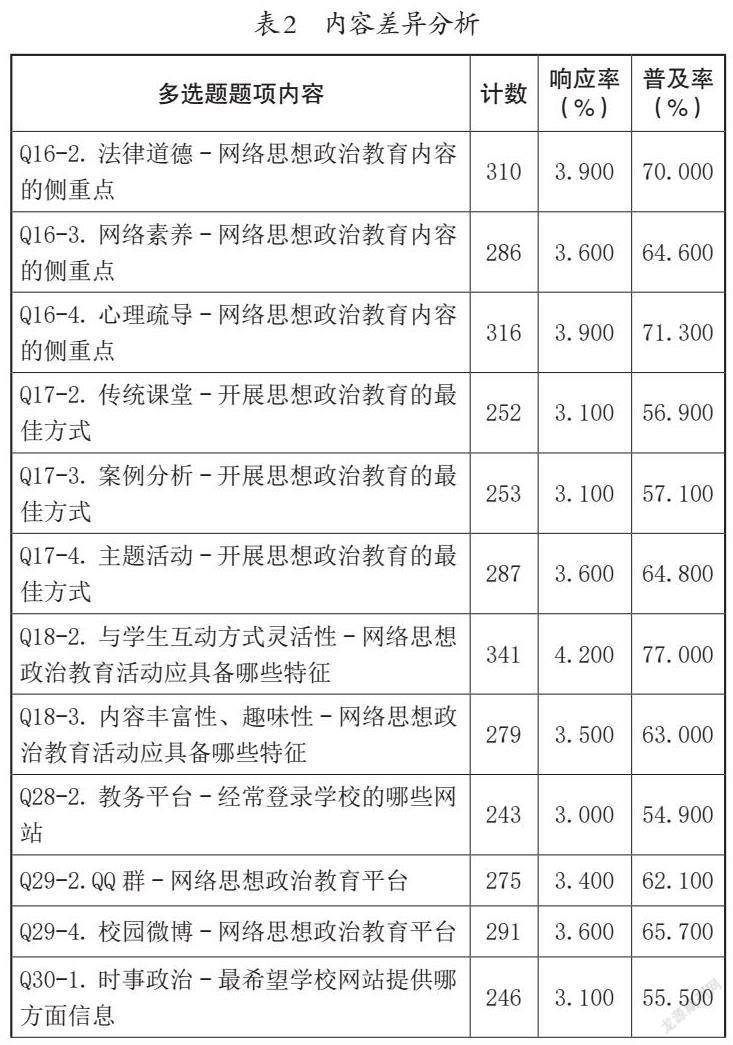

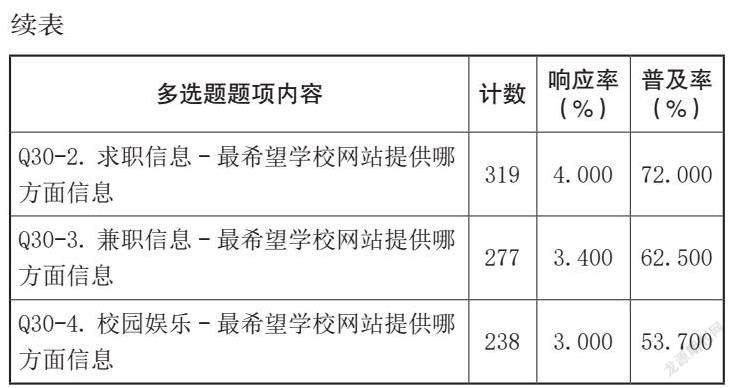

为了更全面地了解研究内容与研究对象,笔者对问卷中的部分多选题进行分析,分析过程中对响应率较低(低于3%)、差异不显著的题项进行了删除,得到以下结果(见表2)。

从表2可以看出,大学生对网络思政的内容选择更侧重于心理疏导、法律道德以及网络素养三个维度。当代大学生的心理素质水平不仅影响自身的发展,也关系全民素质的提高,更关系新时代人才的培养。近年来,在新生开学时开展心理普查成为各大高校的必备活动。笔者所在的高职院校的调查数据显示,有近三成的大学生的心理测试结果为有心理问题,因此大学生群体的心理健康教育之路任重而道远。相较于传统的课堂授课,在有关开展思想政治教育的方式的问题上,多数受访者选择主题活动以及案例分析。在有关网络思政教育活动应具备哪些特征的问题上,77%的受访者认为互动方式灵活在网络思政教育中更为重要。对最希望学校网络提供哪方面信息的问题上,72%的受访者选择了求职信息,超六成受访者选择兼职信息。由此可见,求职及就业是高职学生更为关注的内容。

为了解不同性别受访者的选择差异情况,笔者对调查结果进行交叉分析。由于性别变量取值只有两个,因此笔者采用独立样本T检验。根据独立样本T检验差异分析表(表3),我们可以看出不同性别受访者在多个问题上的差异性。一般我们将Sig<0.05作为检验是否存在差异的标准。调查结果显示,在对加强网络思想政治教育的态度以及思想意识、道德观念、时政热点受网络影响程度问题上,存在明显的性别差异。其中,在对加强网络思想政治教育的态度的问题上,男生评价高于女生。

四、融媒体助力高职院校微思政的实践路径分析

伴随数字技术一起成长的学生被称为“Z一代”。“Z一代”学生独立意识较强,他们渴望获得关注,高职院校针对这一代学生展开的教学既需要符合群体特征,又需要满足个人需求。微思政模式是依托微信、钉钉、公众号、短视频等新媒体,以日常的、灵活的、具象的接地气形式对大学生的思想认知、价值取向以及道德素养等进行教育的新模式。著名教育实践家苏霍姆林斯基认为,社会认可的道德准则真正内化为学生的精神财富,必须经由学生的亲身实践、亲自追求并变成个人信念,才能真正成为学生的精神财富。此次调查发现,大部分大学生对思政教育并不反感,只要方法得当,学生会很乐于接受思政教育。在接受问卷调查的443名在校大学生里,支持加强网络思政教育的大学生占到总人数的87.6%。

(一)改变授课方式,适应学生需求

此次调查中,针对网络思想政治教育“你最喜欢的授课方式”题项的回答,传统授课选项的标准化载荷系数为-0.175,Z值为-3.523,与本题项其他答案差异较大。调查表明,“Z一代”学生更容易接受课堂讨论的互动型学习方式以及基于实际问题的学习,融媒体环境下的高职院校课堂教学要关注个体需求,开展个性化教学。个性化教学并非意味着为每位学生设计与众不同的教学方法与内容,其重点在于建立形成性评价方法,为学生提供个性化反馈并提出改进建议。高职院校思政教师可以利用教学软件、在线平台以及智慧教学工具等开展线上提问、讨论,允许学生通过网络搜寻资料等方式开展思政内容的学习。

(二)拓展微思政阵地,强化价值引领

高职院校应用微思政模式,是推进高校思政教育,打造高校思政教育“微阵地”的有力武器。近年来,各级政府、共青团组织、高职院校等纷纷开通官方公众号、微博等,通过这些平台开展价值引领和思政育人理念传播工作,取得了较好效果。例如,陕西工商职业学院团委在新冠疫情期间,借助网络平台,以视频或音频的方式,汇集青年学生的声音并传播出去,增强了在校学生的社会责任感和爱国意识。高职院校通过开展“有故事”和“有精神”的微思政,能够让学生对国家大义、中华民族精神理解得更加透彻。

(三)积累微思政资源,挖掘传统文化底蕴素材

好的教育离不开好的教育资源。微思政作为新型思政教育方式,其教育资源更要多元化、立体化,突显时代性、时效性以及实效性[5],这有利于引导大学生树立良好的世界观、人生观、价值观。我国有着悠久历史文化底蕴,传统文化资源遍布各地,形成了丰富的教育资源宝库。以陕西省为例,革命文物资源在爱国主义教育和高校思想政治工作中发挥了独特作用。西迁精神、延安精神等均可作为高职院校思政教育的资源,筑牢学生思想阵地。

(四)满足“大思政课”要求,开拓思政育人實践资源

2022年,教育部等十部门印发《全面推进“大思政课”建设的工作方案》,为高职院校今后的思政建设提出进一步的工作指导。“大思政课”的深刻内涵在于将学校小课堂与社会大课堂有机融合,强调在宏大的时代、鲜活的实践、生动的现实中去学习和体会,强调社会各方参与力量之多、横向辐射范围之广。融媒体时代,高职院校要响应国家“大思政课”的要求,借党史教育、国情调查、政策宣讲、入户调查、“三下乡”助力乡村振兴等方式,锻炼大学生向社会学习、增强自身应对复杂问题和解决问题的能力,其也可以利用社会资源、把课堂空间由学校拓展到社会全域,构建起家庭、学校、社会等多元主体共同参与的协同育人体系。

[参考文献]

[1]刘平.融媒体时代:广播发展新阶段[J].新闻爱好者(理论版),2008(09):34.

[2]庄勇.从“融媒体”中寻求生机的思考与探索[J].当代电视,2009(04):18-19.

[3]周珏.从全媒体到融媒体的转变与提升:关于城市广电媒体转型升级策略的思考[J].2010(02):78-79.

[4]李玮.跨媒体·全媒体·融媒体:媒体融合相关概念变迁与实践演进[J].新闻与写作,2017(06):38-40.

[5]郑运旺.“互联网+”背景下的高校“微思政”模式[J].红旗文稿,2017(03):33-34.