数媒视域下童话故事朗读中情感的有声表达技巧研究

2023-03-15李杰

【摘 要】童话故事朗读,隶属于文艺播音范畴,是一种语言艺术活动,而情感不仅是播音创作的动力源泉,更是语言艺术最重要的审美特征之一。童话故事朗读对于儿童语言能力培养和情感培养具有重要意义,但是数字媒体时代下的童话故事朗读作品质量参差不齐,在情感的有声表达中存在不足。以童话故事朗读中情感的有声表达为切入点,讨论童话故事朗读中情感表达的重要性、童话故事朗读的情感表达特征,进而对童话故事朗读中情感的有声表达技巧进行分析研究,以期能够指导童话故事朗读实践,为数媒视域的童话故事朗读作品提供参考。

【关键词】童话故事朗读;韵律特征;朗读身份;情感表达

【中图分类号】G623.2 【文献标识码】A 【文章编号】1007—4198(2023)23—202—03

引言

數字广播媒介的兴起为儿童有声读物产业的发展带来了新动力,也带来了新问题。伴随数字移动媒体的发展及大数据的运用,儿童有声读物相关产业迎来了发展新机遇。但是,目前儿童有声读物市场依旧存内容形式单一[1]、演播者准入门槛低、规范性差[2]等问题。

曾志华、卢彬(2019)提出关于有声读物的播读评价指标,试图规范有声读物市场,提出了价值维度、规范维度、审美维度、影响维度四个一级指标,情感作为二级指标直接出现于规范维度及审美维度之下[3]。同时,情感也是艺术作品重要的审美特征之一,艺术性又隶属于价值维度,这种情况下,在有声读物播读评价指标中,有三个一级指标提及情感,可见情感表达已经成为衡量有声读物类作品优劣的重要标尺。

一、童话故事有声创作中情感表达的重要性

童话故事的重要功能之一就是对儿童情感培养和发展具有重要作用,而童话故事朗读是儿童在语言能力尚未健全情况下接触童话故事的有限手段之一,童话故事朗读同样承担有对儿童社会情感培养的责任和功能,并且通过朗读、朗诵展示,能够向儿童传达情感、价值,增强了作品表现力和感染力。

(一)助力儿童语言表达能力发展

有效的朗读指导对语文学习有重要作用,感受人物心理活动和表现人物语言、表情、动作(走“形”)是读好童话故事人物语言的关键。儿童通过“听”才有了“输入”,进而有了“输出”,使语言能力得以完善。儿童有声读物对早期阅读能力提升、对优秀传统文化传承、丰富儿童想象力、促进儿童身心发展、满足儿童互动等多方面具有重要的价值功能。

2012年10月9日,在教育部颁布的《3—6 岁儿童学习发展指南》中指出:幼儿期是语言发展,特别是口语发展的重要时期,讲故事有利于丰富儿童语言表达能力,培养良好的阅读兴趣和习惯,能够进一步拓展学习经验。但由于儿童受到自身识字阅读能力不完善的限制,无法完成对童话故事的自主认知和学习,成人依照童话故事文本进行有声朗读,即童话故事朗读就成为了儿童学习童话故事的有限方式之一。

(二)促进儿童情绪理解能力发展

弗洛伊德曾经从无意识的理论角度研究童话故事,认为童话可以宣泄情绪,舒缓儿童的焦虑,让儿童在无意识的层面上学习人类智慧、习俗、美德;通过对小学语文教程中童话故事的研究和分析,发现儿童故事中蕴含有促进儿童心理发展的因素。但因为语言认知能力,情绪发展及理解能力受到自身年龄限制和影响的缘故,促使童话故事朗读成为儿童语言能力发展及情感培养的有限方式之一,因此,高质量的童话故事朗读作品于儿童的发展有重要意义。

前人对童话故事在教育学、心理学、语言学等不同领域的研究,表明童话故事的重要功能之一就是对儿童情感培养和发展具有重要作用,而儿童故事朗读是儿童在语言能力尚未健全情况下接触童话故事的有限手段之一,儿童故事朗读同样承担有对儿童社会情感培养的责任和功能。

二、童话故事有声表达的情感特征

童话故事朗读作为一种有声语言艺术,其创作和表达主要在于追求更丰富、更完美的表情达意,言志传神的目的,但因为对有声语言的使用,也使得其必然要服从语音规律。语音学中,情感信息的呈现是通过感情语调表现的,不同情感信息的感情语调在音高、音强、音长等升学韵律特征上存在差异。童话故事朗读遵循语音规律,但也存在自身情感有声表达的特殊性。

(一)多朗读身份下情感有声表达的差异性

童话故事的有声创作方式主要体现为“演播并存”,“演”主要用于故事内众多不同的形象化主体所说的话,而“播”则用于将故事内众多形象化主体及各个情节缀连在一起的部分,也就是旁白的有声表达。从叙事学角度来讲,它是一种叙述文体,包括了“叙述语”和“转述语”两个部分,叙述语描写、联结故事情节,填补故事空白,转述语表现人物特征和性格。因此,本文认为童话故事朗读中具备“叙述身份”和“形象身份”两类朗读身份。

形象身份情感的有声表达展现的是童话故事中具体角色的喜怒哀乐、丰满人角色形象,叙述身份中蕴含的情感是对故事情节或内容表达肯定或否定、支持或反对、喜爱或厌恶等态度,形象身份的情感功能要多于叙述身份。通过对两类朗读身份下感情语调的声学韵律特征分析可以发现,叙述身份在句音阶、重音词音阶、句音域、重音词音域、句语速、重音词语速的离散程度要小于形象身份,可见叙述身份下感情语调的声学特征相对稳定,证明童话故事朗读中形象身份下的情感有声表达比叙述身份下的情感表达更加丰富,符合其情感功能的需要。

(二)特殊受众对象下情感有声表达的局限性

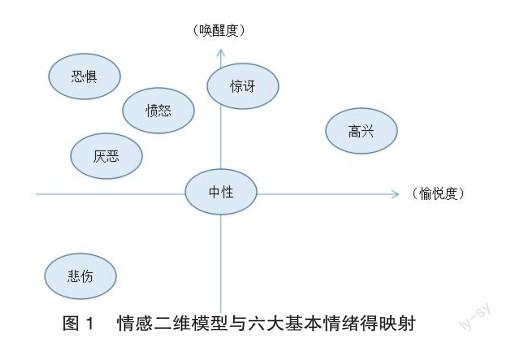

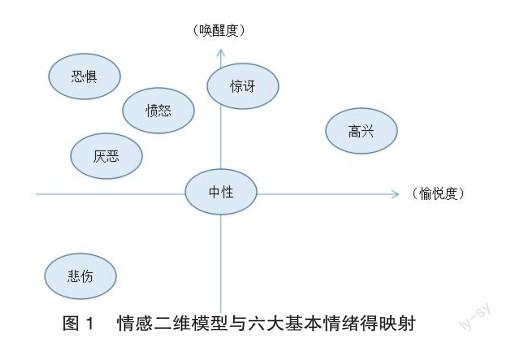

参考目前最广为接受的情感二维模型及美国心理学家保罗·艾克曼(Paul Ekman)所提的包括高兴、惊讶、恐惧、愤怒、厌恶、悲伤在内的六大基本情绪,前期我们将童话故事朗读作品中的情感类型根据愉悦度和唤醒度分为四大类,即以高兴、愤怒、悲伤、中性为代表的情感信息。通过对四类感情语调的声学分析比较,我们发现叙述身份下感情语调的声学特征根据愉悦度为负值、非负值可区分为两大类,而形象身份下感情语调的声学特征可分为三大类,其中高兴为代表的情绪和中性为代表的情绪声学特征无显著差异(P>0.05)。

心理理论关于儿童情绪理解及情绪理解发展特征的相关研究表明:5岁幼儿依旧难以理解混合情绪,6岁儿童开始理解冲突情绪了,7 岁、8 岁儿童能够认识到混合情绪,9岁、10岁是混合情绪理解的快速增长年龄,12 岁儿童的混合情绪理解能力已经基本稳定,众多研究者均认同儿童对混合情绪的理解需要其自身的认知达到足够的水平。心理理论关于儿童情绪理解及情绪理解发展特征的相关研究表明:儿童的情绪理解与其感官产生的知觉关系密切,同时该阶段儿童对混合情绪的理解能力尚有不足。

张颂先生在《朗读美学》(修订版)中提到语气要因为交流对象的不同而进行调整,其中谈到当受众群体为少年儿童时,语气要热情,似关怀备至,俯首呵护[4]。而在朗读实践活动中,为了拉近与儿童这一特殊受众对象的距离,朗读者会主动的使用较为亲切热情的语气语调,使得以中性为代表的感情语调带上了积极主动的感情色彩,表现出和以高兴为代表的感情语调相似的声学韵律特征。

综上说明童话故事朗读中声音承载的感情信息不宜过于复杂,情感类型相对较少,具有一定情感表达的局限性。

(三)感官刺激需求下情感有声表达的夸张性

儿童的情绪理解与感官产生的知觉关系密切。童话故事朗读具有自身独特的表达特点,呈现出一种“小儿说话”的样态,而造成童话故事朗读呈现出该样态的原因主要有以下两方面:第一,童话故事在体裁上具有浅显生动,富于幻想和夸张的特点,在写作上修辞手法运用丰富多变;第二,童话故事朗读的受众群体多为年龄较小的儿童,他们注意力的集中程度,语义理解能力,情绪情感的理解能力相较于成人受众群体发展的并不完善,而童话故事朗读“小儿说话”般的表达在某些程度上可以达到吸引儿童注意力,情绪情感易于儿童理解的目的。

在播音创作的过程中,情绪具体表现在“形之于声”的过程中,“及于受众”的过程使得受众受到情绪刺激,产生情感体验。童话故事朗读是童话故事“形之于声”的产物,它已将童话故事中蕴含的情感通过情绪具体表现出来,而儿童受众所接收到的是具体情绪,即童话故事朗读作品的语音承载感情信息,刺激儿童感官使其产生知觉,从而使得儿童理解某种情绪,但低水平的感官刺激不足以使儿童完全区分和理解各种情感类型。基于上述原因,童话故事朗读为满足儿童受众感官刺激的需求,达到区分不同情感类型的目的,在有声表达中往往对一些特定的词汇和句子予以夸张的表达。

三、童话故事有声创作中的情感表达技巧

(一)树立朗读的身份意识

童话故事有声创作朗读身份意识的树立,有助于演播者明晰有声语言情感表达的主体方向和根本目的。童话故事朗读作品中叙述身份和形象身份的区分在文字内容层面是显性存在,而在有声表达过程中则要注意两类朗读身份情感有声表达的差异,叙述身份下情感的有声输出可以根据语境需要,侧重于肯定、否定、支持、反对、褒奖、批判等态度情感的输出,形象身份下情感的有声输出在于角色情绪的反应,可以侧重于喜、怒、哀、乐、惧等情绪输出。此外,叙述身份下的内容贯穿童话故事始末,整体的一致性较强,形象身份下角色众多,为刻画角色个性特點往往会带来对应语音韵律特征的多样变化,整体一致性较弱,因此在情感有声表达的丰富度上,形象身份要多于叙述身份。同时,作为叙述文体,朗读身份意识的树立有助于童话故事情感逻辑的连贯性,帮助童话故事从文本向有声再创作的准确性。当然,朗读身份的区分带来的情感有声表达的差异也会在某种程度上会成为儿童进行情感学习、身份认知的途径之一。

(二)强化情感语音对比度

受到儿童生理发育的限制、情感学习认知的局限性,在进行童话故事朗读过程中要适当加大情感语音的声学特征性,强化对儿童的感官刺激。当然,该种强化并非全文通篇强化,而是通过对童话故事文稿的分析,选择某些具备特定情感和观点指向性的词汇进行有声语言的着重描画,根据语音实践需要对音高位置、音强、音长等进行调整,使该部分情感语音表达的声学韵律特征和其他部分形成较为显著的区别特征,强化“强弱”对比,需要注意的是,这种“强弱”对比不应该是单一的声音要素的变化,而是基于对文本内容生发出的情感引发的声音要素的变化和对比。正确有效的呈现出各类情感在声学上的特征有助于儿童区分不同的情感类型,促使儿童情绪理解能力的发展。

(三)把握受众的需求特征

目标受众的特殊性是造成童话故事朗读风格独特的最重要因素。在童话故事朗读中存在两类对话关系,一类是成人(故事讲述者)和儿童(故事受众)间的直接对话,另外一类是作品中角色与角色间的对话,也主要由成人完成,成人是童话故事朗读的情感信息发出的主体。在童话故事朗读过程中,成人作为童话故事的发出主体,为表达对儿童受众亲切、友善的态度,达到拉近彼此间距离、吸引儿童受众的目的,童话故事朗读中情感为中性的部分在进行有声表达时也需要适当增添与高兴愉悦相似的声学韵律特征,以便能够达到童话故事朗多培养儿童语言能力和情感发展的目的;而受儿童情绪理解能力的限制,在进行童话故事有声创作的过程中要注意情感语音表达不宜过于复杂,情感语音的混合度可以适当的降低,随着年纪和理解力的发展逐步增加难度。符合儿童生理和心理发展特征需求的童话故事朗读作品更能体现其社会意义和价值。

四、结语

童话故事朗读受众群体特殊且广泛,数字媒体时代对童话故事朗读作品的创作者而言既是机遇也是挑战,如何使用有声语言准确表现出童话故事文本中蕴含的情感已然成为衡量其作品优劣的重要指标之一,树立童话故事朗读的身份意识、明晰童话故事朗读情感语音的声学韵律特征、把握好儿童的生理和心理需求是准确进行童话故事朗读情感有声表达的重要技巧和手段,有声创作者正确掌握童话故事有声创作得技巧和方法有助于提升儿童有声读物品质,助力儿童成长。

参考文献:

[1]魏玮,丁惜洁,杨杨.新阅读环境下少儿有声读物传播创新模式[J].新闻研究导刊,2019(2).

[2]刘超.有声读物对受众审美力的提升[J].青年记者,2018(36).

[3]曾志华,卢彬.中国有声读物播读评价体系构建研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018(7).

[4]张颂,著.朗读美学(修订版)[M].北京:中国传媒大学出版社,2010.

作者简介:李杰(1992—),男,汉族,硕士研究生,助教,研究方向为基于语言学理论的播音主持研究,艺术语言创作理论与实践研究。