新疆克孜尔石窟第189窟、190窟调查简报

2023-03-04任皎

任 皎

一、洞窟形制

第189窟和190窟位于克孜尔石窟谷东区一处峡谷的东侧垂直崖面上,与第181窟、第183窟~191窟位于同一平面上,位置紧凑。两座洞窟原本为一座僧房窟,后将其改建为两座礼佛窟,189窟由原僧房窟主室改建而成,而190 窟由原僧房窟甬道改建而成(图1)。现将两座洞窟形制介绍如下:

图1 第189、190窟平、剖面图

1.第189窟

方形窟,由前室和主室组成。

前室 坍塌损毁严重,现仅存正壁和部分右侧壁,顶部坍塌已无法辨认其形制。前室墙壁上保存有草泥层和白灰层,未见壁画遗迹。前室正壁右端开门道通往主室,该门道由原僧房窟主室前壁的明窗改建而成,1954 年,将门道下部修补恢复为明窗,并安装木窗框。

主室 平面方形,穹窿顶,一阶叠涩。面宽340 厘米,进深320厘米,穹窿顶中心高315厘米,主室四壁高191厘米。前壁中部开一明窗,外小里大呈梯形,外端宽78 厘米,高94 厘米,里端宽95厘米,高105厘米,明窗深86厘米,里端下沿距地面高91厘米。主室左侧壁最里端为原僧房窟甬道通往主室的门道,面宽89厘米,进深108厘米,高166厘米,平顶,门道上方有安装木门的凹槽。左侧壁中部为原僧房窟壁炉,改建为礼佛窟时壁面被填补平整并绘制壁画,现因壁画及地仗层脱落部分壁炉暴露在外,可见其原始壁面凿痕及烟熏痕迹,壁炉宽186厘米,进深17.5厘米,高110厘米。

2.第190窟

条形窟,由前室和主室组成,与第189窟共用前室。

前室 正壁左端开门道通往主室,门道面宽72厘米,进深16厘米,高156厘米,平顶。

主室 平面纵长方形,近平顶,由原僧房窟甬道改建而成,面宽102 厘米,进深437 厘米,高182厘米。主室左侧壁外端中下部开一近拱券顶小龛,宽24厘米,深8厘米,高25厘米。左侧壁里端中下部开一拱券顶龛,宽88厘米,深50厘米,残高90厘米,有残损。

二、壁 画

1.第189窟

前室部分坍塌,残存壁面上有草泥层和白灰层遗存,无壁画遗迹。

主室正壁 无壁画遗存,1994 年对该窟残存壁画进行加固保护时,在壁画已剥落的壁面上涂抹了三合土。

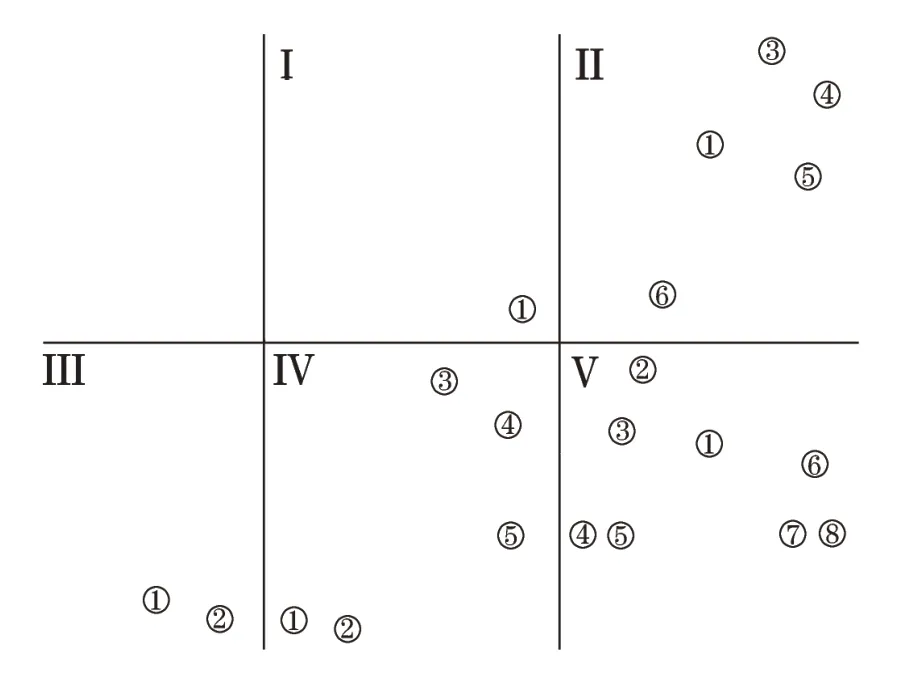

主室左侧壁 里端为原僧房窟甬道通往主室的门道,中部为原僧房窟主室壁炉,在改建为礼佛窟时将壁面填补平整绘制壁画。左侧壁绘制因缘说法图,两栏三铺,现仅存五铺(图版肆:1,图2),各铺之间无明显界格,仅以人物方向区分画幅。

图2 第189窟主室左侧壁说法图示意图

第Ⅰ铺残损严重,仅佛左下方存半张束帛座,座上有一着蓝色裤裙的人物,仅存下半身左侧部分。

第Ⅱ铺说法图,主尊位于中央坐于方形高座上,佛内穿蓝色僧祇支,外着红色佛衣,肩部出火,左臂弯曲回收置于胸前,右臂微屈向前。佛目视右侧下方,有一立姿人物形象,头部残,上身赤裸,披绿色飘带,挂红色璎珞,右手置于腰间,下身着蓝色长裤。佛左侧上方有两身天人形象,肤色一褐一白,均头戴宝冠,项饰蓝色璎珞,③号人物上身赤裸,蓝色飘带绕臂而下,双手持白色莲花供养,④号人物上身穿蓝色袒右紧身衣,双手合十。⑤号为一身伎乐天人,位于佛左侧,头戴宝冠,上身赤裸,项挂璎珞,配以臂钏和腕钏,人物面向佛,双手正在演奏琵琶。佛座仅存右半部分,座前有一只白色动物,尾巴翘起,做回首状,似为一犬。

第Ⅲ铺说法图损毁严重,可见下方左半部分方形佛座。左侧有两身人物形象仅存膝盖以下,皆交脚坐于束帛座上,①号人物腿部有红色环状装饰,②号人物穿蓝色长裤。

第Ⅳ铺说法图中部佛像残失。画幅右侧下方有两身人物形象,①号人物仅存双足,②号人物仅存一足脚趾部分。左侧自上而下存三身天人,均头戴宝冠,项挂璎珞,着蓝色上衣,饰臂钏与腕钏,手势不一。⑤号人物保存较完整,两肩各挂一条红色长璎珞,相交于胸前,下身着绿色长裤,面向佛交脚而坐。

第Ⅴ铺说法图是左侧壁保存最为完整的一幅。佛位于中央,结跏趺坐于方形高座上,肤色白皙,蓝色肉髻,头部微侧,看向右下方,内穿蓝色僧祇支,外着红色袒右佛衣,左臂微抬,右手于胸前施说法印。②号人物位于佛右侧上方,为一天人头部,束蓝色高髻,戴圆形耳珰,项饰璎珞。③号人物仅存额部以上,可见蓝色发髻,戴宝珠冠。佛座右侧绘两身比丘,均胡跪,双手合十,面向佛,④号人物着绿色僧衣,⑤号人物着蓝色僧衣。佛左侧有一人物形象存胸部以下,上身赤裸,披蓝色披帛,红色长条璎珞自左肩垂至右侧大腿,下身着绿色裤裙。⑦和⑧是两身做武士装扮的天人形象,面向佛交脚而坐,肤色一白一褐,头戴宝珠冠,身着铠甲,两条红色璎珞从肩部相交于胸前,红色衣袖上饰白色点状纹样,戴腕钏,双手合十,身后有蓝色三角形翼状物,腰佩长剑,与普通闻法天人相比,神情更加威严。

主室右侧壁 绘两栏四铺因缘说法图,现存六铺(图版肆:2,图3),上栏与下栏间绘一条红色色带做分界,但铺与铺之间无明显界格,同样以人物朝向区分画幅边界。

图3 第189窟主室右侧壁说法图示意图

第Ⅰ铺说法图右上部分损毁,佛于画幅中央结跏趺坐于方形高座上,头部及左肩残毁,佛内穿蓝色僧祇支,外着红色袒右佛衣,左手位于腰间,轻捻佛衣,右手于胸前施说法印。佛右侧为一伎乐天人,天人头冠略有残损,戴圆形耳珰,蓝色飘带从冠后沿肩垂下,项挂璎珞,上身赤裸,披红蓝两色披肩,饰臂钏和腕钏,双手持一琵琶。下方为两身天人形象,双手合十,交脚而座,③号天人褐色皮肤,头饰彩色璎珞,戴圆形耳珰,项挂蓝色璎珞,上身穿蓝绿紧身衣,红色半袖,戴腕钏,下身着蓝色长裤,一条红色长璎珞自左肩垂至右腿;④号天人头部残损,肤色白皙,上身赤裸,着红蓝两色披肩,其他装饰与③号天人相同。佛左侧下方存两身人物,⑤号人物胸部以上残损,人物交脚坐于束帛座上,上身赤裸,一条红色长璎珞自右肩垂至左侧腰部,下身着绿色白边裤裙,小腿戴红色饰品,从残存的部分看,两臂呈上举的姿态,同样装饰有臂钏与腕钏,有蓝色飘带绕于臂膊。⑥号人物仅存下半身,穿蓝色白边裤裙,形象与⑤号人物类似。

第Ⅱ铺说法图佛有所残损,但仍可辨认佛交脚坐于方形宝座上,内穿蓝色僧祇支,外披红色袒右佛衣,右手外举施说法印。佛右侧自上而下有四身天人形象,装饰造型大同小异。②号天人头部及右肩略有残损,褐色皮肤,双手合十。③号天人戴深色圆形耳珰,蓝色飘带自冠后垂下,绕于双臂上,双手于胸前持一排箫。④号天人侧身坐在佛座旁,上身赤裸,披红蓝两色披肩,下身穿透明贴体裤装,腰系蓝色布帛。其身后有一褐肤天人,着蓝绿色紧身衣,两者均双手合十,面向佛。⑥号天人位于佛左侧上方,脸部残损,双手举起置于胸前,左手内扣,右手外翻,拇指与食指持平。⑦号和⑧号天人并列交脚而座,装束相似,⑧号天人下身穿绿色长裤,双手合十,看向左前方,⑦号天人胸膛饰两条蓝色璎珞垂至腹前,左臂前伸,左手自然下垂,右手回举于胸前,头部回望,似在与⑧号天人交谈。佛座前左侧有一跪地比丘,身着田相袈裟,双手合十,瘦骨嶙峋,肩部出火。

第Ⅲ铺(图版肆:3)为鹿野苑说法,保存较好。佛位于中央,坐在方形宝座上,内穿蓝色僧祇支,外披红色袒右覆肩佛衣,右手下垂置于右腿,左手举于胸前施说法印,头微微左倾,看向下方。佛右侧上方绘梵天,束蓝色高髻,戴圆形耳珰,项挂璎珞,身披白袍,双手合十,面向佛,持莲花供养。梵天身后有一褐肤天人,头戴宝冠,同样双手合十,面向佛供养。下方绘三身比丘,着蓝色或绿色僧衣,④号比丘双手合十,正在听佛讲法;⑤号比丘右手背于腰后,肩部出火;⑥号比丘交脚而座,上半身残损。佛左侧有一人物具头光,束蓝色发髻,饰璎珞,其他装束与普通天人相似,双手举于胸前,左手持红蓝相间的金刚杵,右手持白色拂尘。下方为两身比丘,⑧号比丘着绿色袒右僧衣,胡跪,双手合十,抬头看向佛,肩部出火;其身后的比丘着蓝色僧衣,交脚而坐,头略微低垂,双手置于腹前。佛座前有两只相对而坐的鹿,头部高扬,白色鹿角向后蜿蜒洁白而优美,深浅不一的红色晕染的鹿身健壮有力,充满力量感。双鹿中间有一黑色物体,右半部分缺损,从残存的部分辨识,应当是三宝标。

第Ⅳ铺保存较好,左侧及佛座前有残缺。主尊居于中央,交脚而坐,内穿蓝色僧祇支,外着红色袒右佛衣,左手置于腿上,右手屈于胸前施说法印。佛右侧上方绘两身天人,面向佛,头戴宝冠,项饰璎珞,②号天人双手合十,其身后的③号天人身穿白色服饰,双手持一琵琶正在演奏。下方的④号人物短发无冠饰,戴圆形大耳珰,项挂璎珞,双手抬起,左手持一净瓶,右手握剑柄,剑尖上指。佛右下方绘一坐姿裸体女性天人,眉目柔和,披挂璎珞,蓝色飘带自冠饰垂下,搭绕于手臂上,双手合十,面向佛。其身后有一人物面向佛,蓝色短发,目光犀利,有鸟喙,身着蓝绿相间的衣袍,领口处围一红色带状布帛,长端飘于身后,两臂微抬。佛座前有一天人,似躺在地上,存部分头部和右肩,冠饰华丽,着蓝色衣物。佛左上方有三身人物形象,⑧和⑨为两身天人,其中⑧号保存较好,头戴宝冠、绿色飘带,着白地红蓝点状服饰,双手持排箫,⑨号天人仅存冠饰和部分头光。下方的⑩号人物仅存部分头部,戴宝珠冠,但未见头光。

第Ⅴ铺说法图存部分主尊和画幅左侧。佛坐于中央,内穿蓝色僧祇支,外披红色袒右佛衣,头部向右微转,目光下视,手势不明。佛左侧存五身人物形象,均有头光,有男有女,做天人装束。②号人物双手合十,面向佛。③号人物头部残损,左手外翻,拇指与食指相捻。④号人物灰色蓬发,头顶束髻,有璎珞和蓝色发饰,戴耳珰、臂钏与腕钏,上身赤裸,披挂璎珞,装饰华丽,左手握一深色柱状物体,上端粗大,下端细长,右手举于胸前,手掌外翻。⑤号人物肤色偏灰,蓝发高髻,戴仰月冠,装饰华丽,其两侧肩部各有一小头,右侧脸部表情平和,左侧脸部怒容满面,双手合十,面向佛。后侧的⑥号为一女性天人,着蓝绿色紧身衣,双手合十,看向佛,面容沉静陶醉。

左、右侧壁主尊保存较好的说法图中,佛头光之后均绘菩提树,深色背景上可见蓝白花叶,只有这一铺说法图的佛头光之后绘菱形格纹饰,红、蓝、绿、白四种颜色间或排列,内部还有白色点状装饰。

第Ⅵ铺说法图损毁严重,中央的主尊像留存不多,但依然可见佛交脚坐于方座上,内穿蓝色僧祇支,外披红色佛衣。左手置于腹前,右手举于胸前。画幅右上角存三身人物,其中②号与④号人物做天人装束,一人手持排箫,一人手持类似琵琶的乐器。身后的③号人物为一着蓝色僧衣的比丘,双手前伸,看向主尊,神情喜悦且急切。佛右侧有一人物残存右半部分,具头光,装饰华丽,头光之上有一条蛇形龙,该人物可能为龙王或其眷属。

主室顶部 该窟主室为坡度较缓的穹窿顶,且不甚规整。穹窿顶的前半部分保存完好,后半部分及左、右两侧均有不同程度的残损。穹窿顶中心绘佛传故事降伏火龙,外圈绘五列方格坐佛(图版肆:4)。

穹窿顶中心,佛结跏趺坐于中央,内穿蓝色僧祇支,外披红色袒右佛衣。左手托钵,蓝色钵内盘踞白色蛇形龙,毒龙头部探出钵外,右手举于胸前,略有残损,手势不明。佛肩部出火,背后是数圈彩色头光和身光。身光外是一圈绿色的天河,内绘浅浅的水涡纹,河中布满天花、宝珠和各类水中动物。再外侧为一圈竹节纹,红、蓝、红、绿间或排列,色块内用深色或白色线条勾勒鱼鳞纹,两侧绘红、绿两条边饰带。

穹窿顶其余壁面绘千佛,为龟兹式的方格坐佛,颜色不同的方格整齐排列,方格内佛结跏趺坐于各色莲花座上,具头光与身光,内穿蓝色僧祇支,外着红色佛衣,有通肩式、袒右式、袒右覆右肩式、双领下垂式等,佛衣的领口和下摆用深红色线条简单勾勒衣褶,佛或施禅定印,或持说法印。相邻的坐佛背景颜色、佛衣样式等都不尽相同,整齐有序的千佛中存在着万千变化。

穹窿顶靠近门道上方的位置打破千佛的布局,绘制了一小幅释迦牟尼涅槃图(图版肆:5)。涅槃像下半部分有残损,但仍可见佛的头光与身光,以及体侧升腾的火焰。佛头部绘一举哀比丘和一深肤色的举哀天人。身后绘有束蓝色发髻,身穿白袍的梵天,再之后是做武士装的四大天王,几人均绘有头光,双手合十,神情哀恸。涅槃像的足部一侧是身穿田相袈裟的迦叶,仅存上半身,头微垂,双手合于胸前。穹窿顶千佛和涅槃题材中的人物均是用赭红色粗线条勾勒人物面部及五官。

主室前壁 中部曾被改建为门道,后修复为原僧房窟的明窗。左、右两端壁上半部分各绘一铺说法图(图4),左端壁下半部分存五身龟兹供养人,说法图与供养人的画幅间绘一条白色色带做间隔,色带两侧有红色(氧化为棕黑色)与绿色边饰。

图4 第189窟主室前壁说法图示意图

第Ⅰ铺(图版肆:6)为龙王搭桥渡佛过河,佛立于中央,内穿蓝色僧祇支,外披红色佛衣,右手下垂轻捻佛衣,左手抬于身侧施说法印,脚下是由数条蛇形龙编织而成的龙桥,佛跣足立于桥上。龙桥背景中的绿色表示河流,内绘深色水涡纹。佛右侧有五身人物形象,做天人装束,均持覆钵形华盖供养。②、③和④三身人物均为立姿,上身着红蓝披肩,饰璎珞,下身穿蓝色长裤。②号人物上身除披肩外,还有一大块绿色披帛,自右侧腋下拢至左肩固定,④号人物未绘头光。下方的两身人物均为胡跪形象,⑤号人物上半身残损,下半身穿蓝色长裤,披挂长璎珞;其身后的⑥号人物肤色略深,肩披红绿披肩,身穿白色紧身天衣和绿地黑白花朵裤裙,衣饰华丽。佛左侧现存三身人物,都有不同程度的残损,均持华盖供养,⑦号人物可见双手和蓝色披帛,第⑧身人物仅存部分头光,⑨号人物姿态略异于他人,右手高扬握住华盖略下方的杆部,左手微抬举着杆部的下端,头部微扬面向佛,姿态舒展洒脱。

第Ⅱ铺(图版肆:7)说法图位于右端壁上半部分,佛立与中央,内穿蓝色僧祇支,外着红色通肩佛衣,左手举于胸前,右手举于身侧。主尊右侧存两身人物形象,②号人物仅存左臂。下方的人物胡跪在地,天人装束,面向佛,上身赤裸,下身穿绿色裤裙,双臂前伸,双手举起一白色茧形物体。佛左侧上方存三身人物。④号人物蓝色蓬发,戴红色冠饰、圆形耳珰,面容恬静,上身披一块蓝色披帛,自右侧腋下拢至左肩,下身穿蓝色长裤,双手于胸前举一托盘,内盛供养物品,该天人略侧身,看向身后的人物,其头光左上侧,有一红绿相间的兽首。⑤号为一世俗人物,身着甲胄,面容威严,看向佛的方向。下方有一天人,存胸部以上,冠饰华丽,着蓝色紧身衣,红色衣袖,双手合十,面向佛。

左端壁 下半部分绘五身龟兹供养人(图版肆:9),面向明窗排成一列,均着龟兹式翻领大氅,其中最右侧一身保存较为完好,以该供养人举例说明。供养人中分剪发垂项,戴深色耳饰,内穿白色打底,外着深灰色白点装饰的翻领大氅,翻领、中缝及袖口为红色,装饰有白色同心圆式联珠纹,从翻领处可见大氅内里为绿色,腰束黑色革带,悬挂小刀等装饰,下身穿绿色紧身裤,脚蹬白色尖头靴,双手合十,持莲花供养。其余四身供养人各有不同程度的残损,装束基本相似。供养人画幅背景为红色,满绘花蕾。

纹饰 除上文提到的绘于穹窿顶中心的竹节纹以外,穹窿顶下沿及左、右两侧壁同样装饰有纹饰。穹窿顶千佛题材下缘绘一列卷草纹(图版肆:8),红色背景中蓝色枝干呈波状蜿蜒,绿色藤蔓自枝干中盘出,向内卷曲,开出一朵绿瓣白蕊的花朵,花朵下还有蓝色的花托。叠涩面上绘竹节纹,样式与穹窿顶中心的竹节纹相同。左、右侧壁的说法图下方,各绘一列白绿相间的大叶卷草纹,卷草纹上下各有一条红色的窄边装饰带。壁面最下方为一列立柱纹,白色背景中,绿色立柱等距排列。

2.第190窟

190窟(图版肆:10)左、右侧壁及顶部现存有壁画,正壁及左侧壁里端大龛内的地仗层尽数剥落。

左侧壁 里端壁画残损,靠近入口处有壁画遗存,绘方格坐佛,中部小龛内绘一坐佛,龛外下方绘方形座,内饰白色联珠纹与菱格纹,龛外两侧绘两列方形几何纹,红、绿、蓝三色间或排列,内饰白色菱格纹。下半部分壁面地仗层有部分剥落,露出原僧房窟的地仗层,其草泥层和白色石灰层清晰可见,洞窟的改建关系一目了然。

右侧壁 满壁绘方格坐佛,保存较好,千佛的布局与装饰都与第189 窟主室穹窿顶的千佛类似,但描绘更为细致。相邻的方格坐佛,其背景颜色、佛衣样式与莲座颜色均不相同,佛的面部五官和佛衣的衣褶都用墨色线条细细勾勒,佛衣的质感更为真实。另外,该壁面的千佛大多施禅定印,有少数几身持说法印。

顶部 平顶纵向绘三列圆莲,有部分剥落。圆莲生于绿色的天河,水中有浅浅的墨色涟漪,散布天花。每一朵莲花均为红色莲心,花瓣的颜色一深一浅次第排列。每一列圆莲纹两侧都有较宽的赭红色带。

三、相关问题

1.洞窟年代

阎文儒先生曾于1961 年考察天山以南诸石窟,对当时的克孜尔石窟保存较完整且有壁画遗存的74 个洞窟做了分期研究,他根据洞窟形制及流行的壁画题材,将这些洞窟划分为四个阶段。由于第189窟和190窟经过改建,阎文儒先生认为这两座洞窟是早期开凿,晚期改建作壁画。而与第189 窟和190 窟位于同一平面上的第184 窟、186 窟和188 窟,被划分为第四期,年代在唐宋之间①阎文儒:《新疆天山以南的石窟》,《文物》1962年第7~8期。。

宿白先生也曾对克孜尔石窟的年代问题做过相关研究,他将克孜尔石窟的开窟年代分为三个阶段。根据洞窟的位置、改建及组合关系等要素,宿白先生判定第189窟和190窟属于第三阶段的洞窟,即545±75~685±65②宿白:《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》,新疆维吾尔自治区文物管理委员会等,《克孜尔石窟第一卷》,北京:文物出版社,1989年。。

1979年至1981年,北京大学历史系考古教研室对克孜尔石窟部分洞窟进行了采样与C14测年研究。第190 窟有两处采样,一处是位于门道南壁(即左侧壁)下层墙皮内的麦秸,另一处是门道南壁上层墙皮内的麦秸;树轮校正后折合公元纪年,下层墙皮内的麦秸为公元545±75,上层墙皮内的麦秸为公元655±65。可见第190窟大约开凿于公元6世纪,改建于公元7世纪。

第189窟开凿年代与第190窟相同,同为公元6世纪,其改建年代也大致相当。从现存壁画遗迹来看,第189 窟左、右侧壁及前壁的壁画,题材是克孜尔石窟传统的因缘说法图,颜色与构图也是典型的龟兹风格,但穹窿顶环绕的五列千佛明显是对大乘佛教十方佛的反映。说明第189 窟的改建发生于中原大乘佛教对龟兹地区初具影响,但龟兹本土的小乘佛教在克孜尔仍然具有统治力地位的时期。唐太宗贞观十四年(640 年)设安西都护府,贞观二十二年(648 年)将治所移至龟兹,自此龟兹佛教开始广泛而深刻的受到中原大乘佛教的影响,第189 窟的改建应当就是发生在这一时期。

2.关于“焰肩佛”

第189窟左、右侧壁现存说法图中的佛,以及穹窿顶中央降伏火龙图中的佛,可清晰辨认肩部遗存的共计十一身,除前壁右端说法图中的佛像外,其余十身肩部皆绘有火焰。

“焰肩”是佛陀神变的一种表现形式,是佛为了弘扬佛法,施展自己的神通力的结果。除火焰外,佛神变时还会幻化出水流、莲花、千佛等内容。克孜尔石窟的神变图像数量众多,一类是有具体故事情节的佛传图,另一类则脱离了具体佛传故事,表现为“双神变”和“焰肩”③苗利辉:《克孜尔石窟“佛陀神变”故事画初探》,《西域研究》2019年第2期,第133~144页。。

双神变的题材从犍陀罗到迦毕试都有分布。《根本说一切有部毗奈耶杂事》中记载:“尔时世尊便入如是胜三摩地,便于座上隐而不现,即于东方虚空中出,现四威仪行立坐卧,入火光定出种种光,所谓青、黄、赤、白及以红色,身下出火身上出水,身上出火身下出水……。”犍陀罗地区的双神变大多肩上出火,足下出水,双肩的火焰顶端呈尖状,火焰的表现似乎已经定型化①[日]宫治昭著、李萍译:《犍陀罗美术寻踪》,北京:人民美术出版社,2006年,第186页。。迦毕试的双神变几乎都是肩上出火,火苗的形状呈现出同样的特征。但克孜尔石窟的双神变却有不同的表现形式,出现了佛陀身体两侧水火交替出现的神变图像,或是像第189 窟仅肩部出现火焰的表现形式。

关于焰肩佛的图像内涵,一般认为是与释迦的禅定三昧有关,即佛深入冥想三昧后,自肩部发出的火焰。迦毕试出土的焰肩佛像,大部分是结禅定印。但在第189窟可清晰辨认手势的佛像中,几乎都持说法印,可见第189窟中的焰肩与佛的禅定三昧关系并不密切。

关于焰肩佛的另一象征意义,被认为是释迦的超凡性与神格的表现。日本学者宫治昭先生认为这种表现形式借鉴于伊朗文化系统中贵霜王朝用来表现帝王神格化的焰肩,即迦腻色迦王在降伏恶龙时,双肩升起的大烟焰②[日]宫治昭著、李萍译:《犍陀罗美术寻踪》,北京:人民美术出版社,2006年,第195页。。仔细观察克孜尔石窟的壁画可以发现,龟兹画师在绘制壁画时十分注重人物形象性质的区分,佛陀、天人、僧人和世俗供养人都有自己的形象特征,即便都是天众,有尊格的天人与普通的闻法天人也是有形象差别的。因缘说法图中以释迦牟尼为中心的固定构图模式,本身就是佛陀超凡性的表现,说法图中焰肩的存在,更是对众人围绕下佛陀神格的强调。另一方面,克孜尔石窟中的神变图像主要分布于公元5~7 世纪,在7 世纪时达到高潮③苗利辉:《克孜尔石窟“佛陀神变”故事画初探》,《西域研究》2019年第2期,第133~144页。。在大乘佛教影响龟兹地区的剧烈冲击下,以焰肩的形式来强调释迦牟尼的特殊性,同样是对其“唯礼释迦”的说一切有部正统性的维护。

四、结 语

位于谷东区的第189 窟和190 窟开凿与改建的时间相对较晚,其附近的洞窟建造时代也大都集中于7 世纪左右,恰好处于中原大乘佛教深刻影响龟兹地区的时期。第189 窟的穹窿顶用千佛题材替代了克孜尔石窟原本装饰于穹窿顶上的条幅壁画,表明此时大乘佛教的思想已逐渐被接纳,第190窟两侧壁满绘的千佛同样反映了这一现象;但第189窟两侧壁与前壁充满浓郁龟兹风的因缘说法图和龟兹供养人又证明了这一影响并非一蹴而就。龟兹画师在吸收中原佛教艺术的同时并未直接放弃本地传统的艺术特色,而是将它们完美的融入同一座洞窟中,反映了在丝绸之路背景下的文化交流与融合的强大生命力,以及龟兹人所具有的中华民族兼收并蓄、包容开放的传统美德与文化自信。