福建茶叶生产区资源环境承载力研究

——以福州市为例

2023-02-28邱庆荣朱俞青

邱庆荣,朱俞青

(1.深圳开放大学,广东 深圳 518008;2.江苏大学 财经学院,江苏 镇江 212013)

福建地区多为丘陵,处于中海拔地区、温度和湿度适宜等优势条件造就茶叶产业成为福建省的优势产业,对于偏远山区来说,远离大城市及少污染的茶产业成为其经济发展的支柱产业。如果福建省茶叶产业要继续保持好的发展势头,必须要密切关注茶产区的资源环境承载力,打好发展茶叶产业的基础,以实现该产业的可持续发展。为实现福建茶产业更好、更快的发展,本文以福建省茶叶生产区——福州市为例,分别从自然、生态、社会三个维度展开评价与分析,采用因子分析法,对三类指标进行合理的编制,建立系统完善的评价指标体系。在合理构建评价体系后,研究计划采用熵权法,分配三类指标所占的权重,最后再运用综合指数评价模型对福州市 2016年-2020年的三大指数进行评价分析,得出福州市资源环境承载力空间等级分布图,并根据结果给出福州市茶叶产业发展的相关建议。

1 相关理论研究基础

环境承载力,主要是用来描述环境所能承受的量,即承受能力和忍耐能力,是指某一环境所能承担的人类数量及人类活动总量。作为环境科学的重要概念,它既反映了环境与人类的相互作用关系,即如果人类过度开发,就会造成人地关系紧张问题,也会制约一个地区的经济的发展水平;同时它也是评价和衡量环境科学与其他分支学科关系的重要衡量指标。影响一个地区环境承载力的因素有非常多,例如地区产业结构、经济发展水平、科技水平等。

2 福州市资源环境承载力指标构建与分析

2.1 评价指标构建

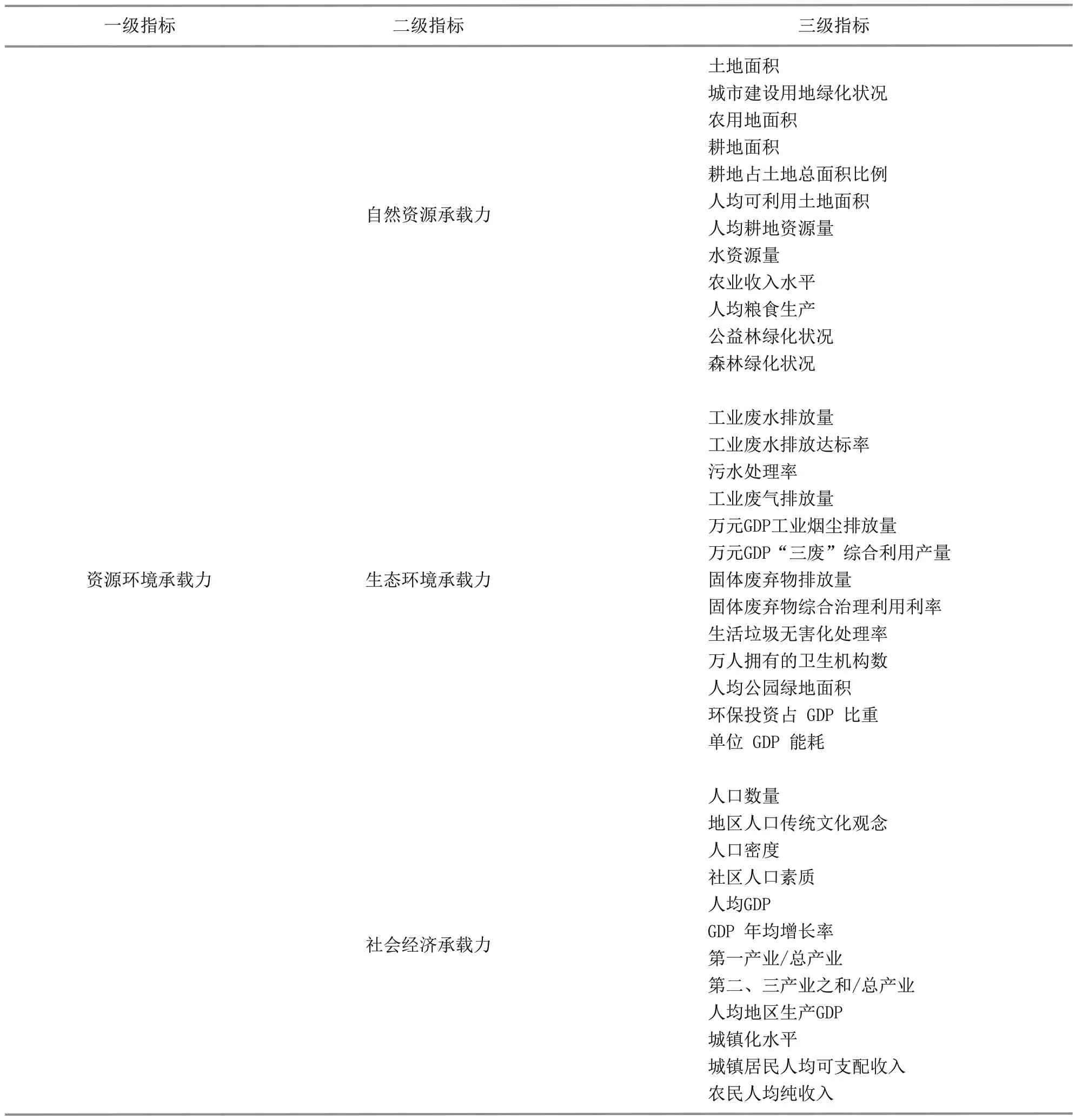

通过查阅有关资源环境承载力的文献及相关资料并进行总结,我们认为资源环境承载力是一个多维向量,其主要可分为三大类:自然资源承载力、生态环境承载力以及社会经济承载力,主要影响因子见表1:

表1 资源环境承载力常见评价指标

2.1.2 生态环境指数。根据绿色生态环境理念,在倡导人地可持续发展的背景下,本研究生态环境指数指标选用了工业废水排放量、污水处理率、地均化肥施用量以及农药使用量4项指标作为资源环境承受力的生态环境指数。工业废水会在一定程度上影响生态环境,而污水处理率则在一定程度上可用来表明对生态环境的影响程度,因此被选取作为资源环境承载力的生态环境指标。在茶叶生产种植过程中,农药化肥的使用量不仅对茶叶的种植生产造成影响,还会不同程度地影响生态环境。

2.1.3 社会经济指数。研究社会经济指数指标选用了人口密度、人均地区生产GDP、农民可支配劳务收入3项指标作为资源环境承受力的社会经济指数。人口密度是体现福州市的户籍人口的聚集程度的指标;人均地区生产总值是反映社会经济一个重要指标;农民人均可分配收入反映一个地区乃至一个家庭的收入水平,对于福州这一茶叶大市而言,农民的经济实力越强,更加能拉动消费投资,更加能提高社区居民的收入观念,该区域应对资源环境变化的能力就会越强。

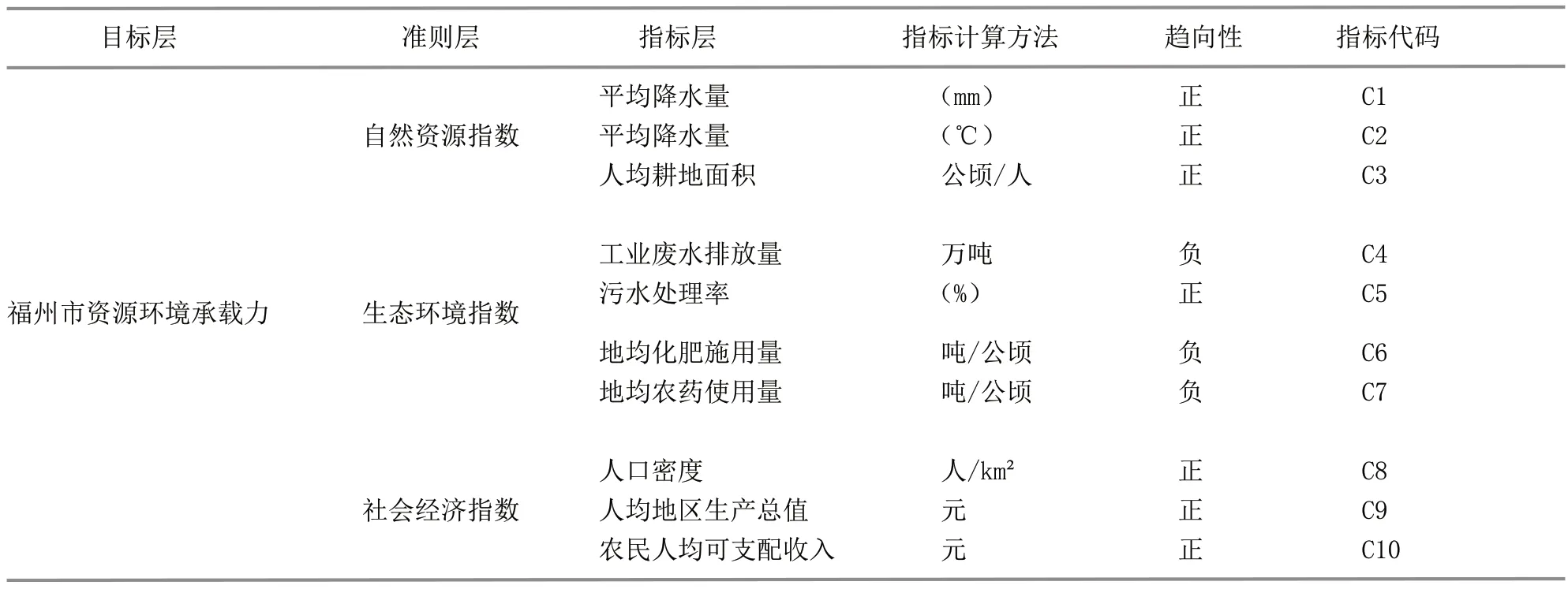

综上,福州市的资源环境承载力的指标体系如表2:

表2 福州市资源环境承载力指标体系表

在自然资源指数方面,主要包括平均降水量、平均气温和人均耕地面积:

(1)平均降水量(C1):茶树的种植生长过程中需要补充充足的水分,以维持其生长所需。一般地,若平均降水量越大,那么资源环境承的承受能力就越强,因此与资源环境承载力的关系是正相关。

(2)平均气温(C2):20度到30度的气温有助于茶叶生产,福州市一年四季的平均气温在25度,得天独厚的地理条件为茶叶提供优秀的生存与生产环境,本文认为福州平均气温与资源环境承载力显著正相关关系。

(3)人均耕地面积(C3):采用了人均耕地面积作为指标来更加直观地体现出福州市茶叶生产种植和耕地的丰富程度,资源环境的承受能力越高,人均耕地面积则要越大,与资源环境承载力的关系呈正相关关系。

设备安装完成使用至今,基本实现了桥吊大车与集卡车辆的定位系统、桥吊远程监控系统、桥吊远程操控系统、码头入口闸机与集卡旋锁联动系统功能,达到了桥吊远程智能化操控的目标,基本达到了预期效果。待改进完善后,可进一步推广使用。同时建议开展桥吊小车定位系统的开发研究。

在生态环境指数方面,主要包括工业废水排放量、污水处理率、地均化肥施用量:

(1)工业废水排放量(C4):工业废水的排放会影响生态环境。工业废水排放量越大,则对土地环境影响越严重,与资源环境承载力呈负相关关系。

(2)污水处理率(C5):经处理过的工业污水及生活污水总量与污水总排放量的比例。若污水处理率越大,则意味着该地区的生态环境适合生产种植,可以减轻土地生产压力与资源紧张问题,本文认为污水处理与资源环境承载力呈显著正相关关系。

(3)地均化肥施用量(C6):在茶叶生产种植过程中,化肥施用量是影响茶叶种植的生态环境的因素之一。若地均化肥施用量越大,则意味着该地区土壤养分结构失调,严重的情况下可能会出现土壤酸化问题,加剧重金属污染,长期过度使用会导致土壤丧失生产能力本文认为地均化肥施用量与资源环境承载力呈显著负相关关系。

(4)地均农药使用量(C7):福州市茶叶生产种植的农药使用量与茶叶种植面积的比值。在茶叶的生产种植的过程中,农药是影响茶叶种植的生态环境的因素之一。若地均农药施用量越大,则对土地环境影响越严重,与资源环境承载力呈负相关。

在社会经济指数方面,主要包括人口密度、人均GDP、农民人均可支配收入:

(1)人口密度(C8):福州市户籍人口总数占土地面积总数之比。通过户籍人口的聚集程度反映福州市社会经济的发展程度。人口密度越大,则说明应对资源环境变化的承受能力越大,与资源环境承载力呈正相关。

(2)人均GDP(C9):反映福州市该地区的社会经济的发展水平。本文认为人均GDP指数与资源环境承载力显著正相关。

(3)农民的人均可支配收入(C10):农民人均可支配收入有一部分来源于生产茶叶,它是影响茶叶生长的资源环境承受能力的社会经济指标。本文认为农民人均可分配收入与茶叶区资源环境承载力显著正相关。

2.2 评价指标标准化

本文借鉴旷开金[2]的做法,通过标准化方法对原始数据的计算且经过标准化处理后的数据,取最好值为1,最差值为0。本研究运用极差变换的方法来无量纲化处理相关的指标体系。对矩阵X可运用极差变换的方法来无量纲化处理单项指标即正相关指标计算公式:

负相关指标计算公式:

其中,f(xij)是无量纲化后的数据值;xij是无量钢化前的数据值;min xij是指标数据无量纲化前某一数据的最小值;max xij是指标数据无量纲化前某一指标数据的最大值。

2.3 资源环境承载力综合评价分析

本研究根据福州市茶叶生产区发展的实际情况和具体问题,选取了福州市近五年的年际变化情况进行分析与评价。

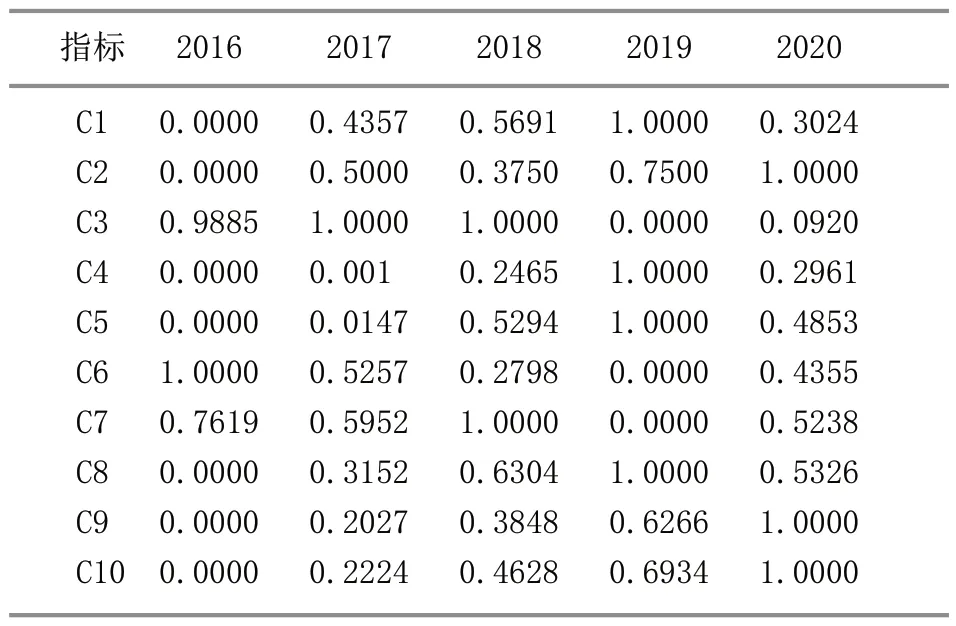

通过极差变换法对正、负趋向的各项指标进行无量纲化的标准化处理,标准化的结果如下表3:

表3 2016-2020年福州市资源环境承载力评价指标标准化数据

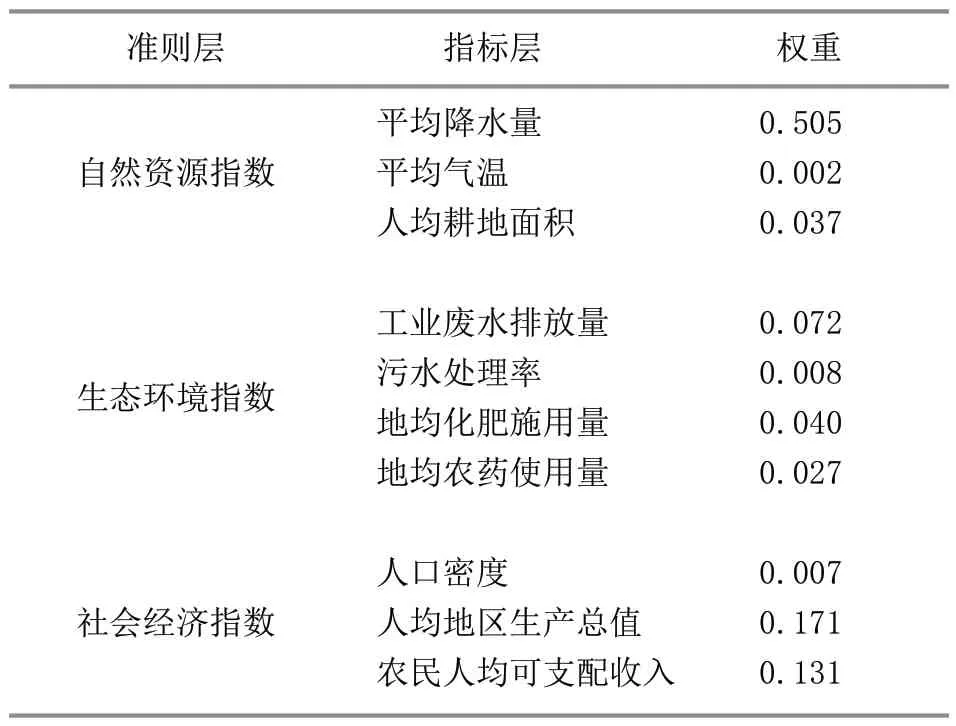

根据熵值法可得到各指标的权重如表4:

表4 2016-2020 年福州市资源环境承载力各项指标权重表

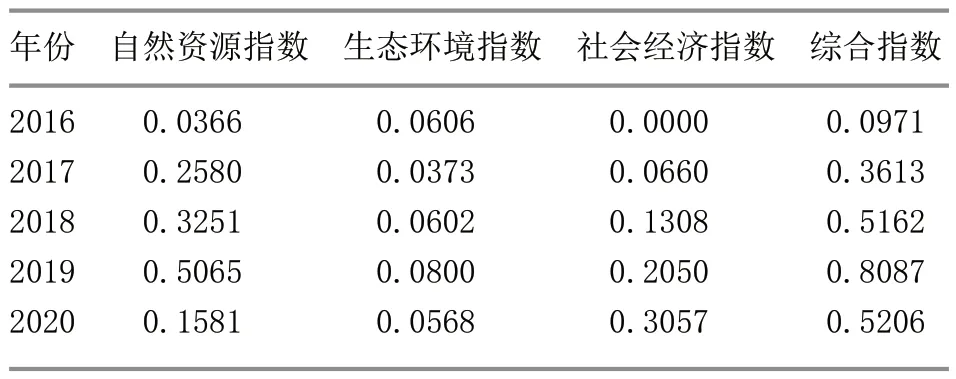

资源环境承载力计算。根据综合指数评价模型计算得出福州市的资源环境承载力的各项指标指数,如表5

表5 2016-2020 年环境资源承载力

3 结论及建议

3.1 结论

经过对福州市的资源环境承载力的分析,能够得出以下结论:虽然地均化肥农药使用量小幅度有所增加,污水排放量减少,并且污水处理率不断增加,再加上人均收入的增加,提高了福州市的资源环境的承受能力,有利于茶叶种植生产的自然资源与生态环境。

3.2 建议

3.2.1 防治土地污染,提高保护生态环境意识。降低土地可持续能力的首要因素是人类生产和生活废弃物的不合理排放。着手降低废弃物的排放,有节制的利用土地资源,逐步提高市民对土地的保护意识,从而达到可持续发展的远大目标。

3.2.2 建立健全资源环境承载力的预警机制。预警机制是监控、跟踪、预警三者的有机结合,它是在合理开发土地资源经济的同时保护生态资源降低破坏的保护伞。通过收集完整客观的指标数据,运用合理的技术手段对福州市资源环境承载力的变化情况进行分析和预防,为福州市茶叶生产区的资源环境承载力提供了理论基础和实践意义。

3.2.3 建设资源环境承载力优秀示范点。在对福州市茶园进行集中的管理中,提高茶农的土地资源保护意识是关键,但基于茶农受教育水平程度不均的现状,重新帮助茶农学习教育不大可能实现,但是可以采取建立优秀流动示范点,每月进行一次评比,这项举措可以提高茶农的竞争意识,会尽力种植茶叶,学习优秀的良种培育技术,带动整个茶叶种植业发展。

3.2.4 合理控制农药化肥的使用,提高生态环境的质量。习近平总书记在多个场合中都反复强调,中国作为农业生产大国,必须坚定不移的走绿色低碳发展的道路。对于农业生产大省——福建来说,保护生态环境,降低污染是大省的责任与使命。然而由于农民受教育程度参差不齐,经常出现为了谋取更大的经济效益而过度使用化肥的现实问题,作者认为,在茶叶生产种植过程中,可以视具体情况使用化肥,但不宜过多;应当适度减少化肥的使用次数,利用生态有机化肥代替普通化肥,建立一个简单的可持续循环利用的生态系统,建设生态茶园,提升茶叶生产质量。