从“成型”到“余晖”:明清之际画学道统论的发展

2023-02-11马啸天

马啸天

[摘要] 明清之际的道统论是彼时画学语境下的重要理论成就之一。在以往的研究中,史论家对这一理论的解读往往过于简单。实际上,这一理论在短短百年时间里经历了“成型—再发展—衰落”的复杂过程——其于董其昌的倡导下成型,于王时敏等人的解读中迎来了再发展,在王原祁等人的进一步阐释下逐步走向衰落。对这一理论及其发展规律的研究,可以为解读这一时期的绘画史实带来新的理论启示。

[关键词] 道统论 画学 董其昌 王时敏 王原祁

中国画学语境下的道统论发轫于历代理论家对“画道”的探讨。这一理论在正式诞生之前,经历了漫长的准备与酝酿。可以说,明清之际广为流传的道统观及其理论体系在某种程度上是见证中国画学不断变化、完善的学术里程碑。

在以往的研究中,画学语境下明清之际的道统论鲜少引起学者的关注。不论是画史还是画论,都倾向于将这一时期对“道统”的认识简单归纳为一个固定的谱系并将其与“南北宗”论的部分观点相混淆。然而,如果仔细分析这一时期的部分画学文献,可以清楚地看到这一理论所展现出的阶段性特征。

就上述文献资料能为我们所提供的线索而言,明清之际的画学道统论实际经历了三个重要的发展阶段,串联起了明清之际中国美术的核心学脉。

一、道统论的成型:董其昌等人的理论探讨

关于画学文献中探讨传承问题并将之上升到“画道”层面的理论家,当以董其昌为突出代表。在董氏的道统论提出以前,明代理论家在中国山水画历时性流派的总结、归纳方面已经取得了突出的成就。董氏的道统论之所以能够“成型”并大放异彩,正是因为有着上述成果的学术铺垫。它脱胎于传统画学对“画道”的定义,又综合了董氏在绘画史、绘画创作等方面的认识。

(一)从“画道”到“道统”

就中国画学的宏观发展历程来说,董其昌建立起的道统论是这一领域特有学术逻辑之下的产物。当我们研究道统论时,尤其需要把握这一理论所植根的认识基础——“画道”。只有厘清理论家对“画道”的认识,我们才能找到道统论成型、转变、衰落的核心原因。

中国古代绘画理论家对“画道”的阐释大略可归纳为两类。第一类是以儒、释、道三家语境下的“道”为起点与终点,即“艺”或“画”是人体悟或践行三家之“道”的媒介,只有通过“艺”才能贯通人对“道”的向往与实际的“道”的体悟间的联系,此即为苏轼所云“虽然,有道有艺,有道而不艺,则物虽形于心,不形于手”。“艺”“道”“人”三者相互依赖,由此催生了一种较为宏观的“画道”概念。第二类是将“道”的概念与画学相结合,或以“解衣盘礴”的精神状态着眼,或以由无到有的创作过程为认识核心,将绘画提升到一种能够“体道”的重要学术地位上,此即为《山水诀》中所谓的“夫画道之中,水墨为最上,肇自然之性,成造化之功”[1]。

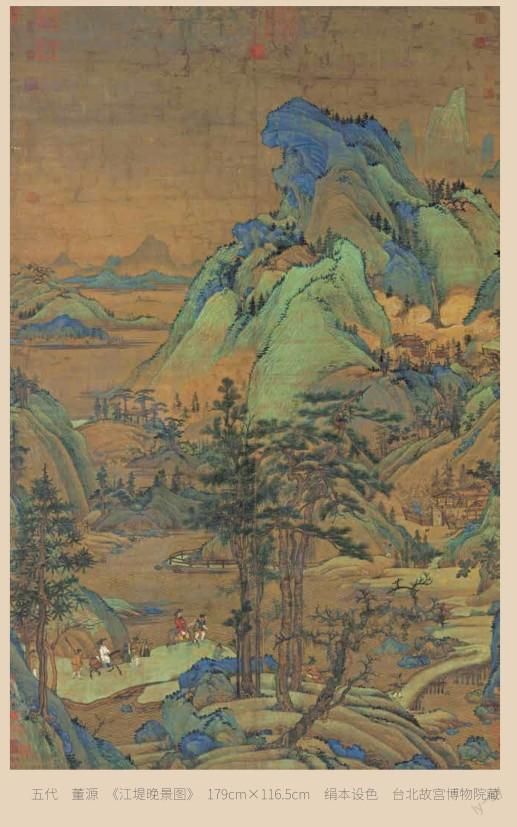

董其昌对“道统”的认识,实际包含了两个方面的内涵:其一为“道”,也就是前面所论述的“画道”的问题;其二为“统”,也就是“統绪”及流传。二者相结合,实际上确立起了从画家出发上溯“画道”的认识逻辑,由此奠定了后世关于该理论的学术基调。正如董氏论曰:“元时画道最盛,惟‘董、巨独行,此外皆宗郭熙。其有名者曹云西、唐子华、姚彦卿、朱泽民辈……亦由赵文敏提醒品格,眼目皆正耳。余非不好元季四家画者,直溯其源委,归之董、巨,亦颇为时人换眼。”[2]

元代“画道最盛”的原因不仅在于“元四家”、赵孟等人所取得的艺术成就,还在于对“画道”——即“董、巨”、郭熙之“道”的传承。以此为基础,董其昌产生了“元季四家”“直溯其源委,归之‘董、巨”的认识。他重视“董、巨”艺术成就的原因在于二者于“画道”流传,特别是于元代此道传承的历史性结构中的学术地位。由“画道”论及画学之系统出发,详细归纳五代至元代的相关史实,董氏此处所阐发的学术观点并非传统意义上的“流派论”,而是以“道”与“统”为基础的中国画学“道统”雏形。

为了进一步阐明“道统”之“道”的含义,董其昌又提出:“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机。”[3]由“董、巨”、郭熙传至元而臻于“最盛”的“画道”,实际上就是万物生生之道,是通过绘画艺术所展现出的由无到有的精神境界,即王维《山水诀》中所论及的“肇自然之性,成造化之功”。以此为前提,这才有了王维、“董、巨”、郭熙、“元四家”等复杂的画家传承谱系。因此,董其昌所提出的“画道”堪称其理论体系的出发点,是道统论得以成型的前提。

(二)“南北宗”论与道统论的关系

在以往的研究中,相关学者往往会把“南北宗”论与道统论相混淆,将前者错误地认定为道统论本身。事实上,“南北宗”论更像是董氏在探索“道统”过程中所总结出的一种基于后者的外延性认识。我们从前者的逻辑与话语体系中可以看出,董其昌通过南、北分宗进一步阐明了“画道”的“统绪”之所在。因此,从画学角度来看,二者相互关联而又层次分明,共同构成了明代“道统”的基本学术结构。

具体而言,这一结构的特点主要包括三个方面。第一,“南北宗”论的学术逻辑是对道统论的延续,即重视“画道”与“统绪”的结合。董其昌在论述“南北宗”优劣的过程中出现了前后逻辑相抵牾的特殊情况,比如推重“南宗”,将“宋之赵干、伯驹、伯骕以至马、夏辈”定为“北宗”,却又认为“赵令穰、伯驹、承旨三家合并……董源、米芾、高克恭三家合并……两家法门,如鸟双翼”[4]“李昭道一派,为赵伯驹、伯骕,精工之极,又有士气”[5]。

“北宗”画家于董氏而言并非全面否定的对象,甚至在某种程度上是其理想化画学传承的一部分。因此,“南北宗”论并非是区别画家“可学”与“不可学”的客观标准。董氏又云:“若马、夏及李唐、刘松年,又是大李将军之派,非吾曹易学也。”[6]“南宗”与“北宗”在董其昌看来是相统一的,二者均有着各自的特点与可修习之“法门”,区别在于后者因其独特的艺术特征而不“易学”。因此,“南北宗”论实际上是在肯定语境下的一种更为细致的流派区分理论。无论是佛学还是画学语境下的“南宗”“北宗”,都是“道”的外延,是区别“道”与“非道”的基础,故而在画学的逻辑体系下直溯“画道”的道统论是“南北宗”论得以展开的前提。

如果将“南北宗”论的主旨简单地总结成“重南抑北”,客观上并不符合董其昌在相关文献中的论述。与其说董氏重视整个“南宗”,不如说他所重视的是“南宗”范畴下更能体现“画道”的特殊传承谱系。正如其论曰:

“南宗”则王摩诘始用淡渲,一变钩斫之法,其传为张璪、“荆、关”、郭忠恕、“董、巨”、米家父子,以至“元四家”。亦如六祖之后有马驹、云門、临济,儿孙之盛,而“北宗”微矣。[ 7 ]

元季诸君子画惟两派,一为董源,一为李成……然黄、倪、吴、王四大家皆以“董、巨”起家成名……至如学李、郭者……俱为前人蹊径所压,不能自立门户。此如五宗子孙,临济独盛。[ 8 ]

在“画道”语境下,“北宗”之盛不及“南宗”,正如渐悟、顿悟二法门,虽同出一脉但终归兴衰有别。而在“南宗”内部,又有不同宗派间的消长与区别,只有以“董、巨”为宗、“元四家”继起的画之“临济”才是董其昌真正推重的画学正宗。这一点正与前文所引“元时画道最盛”的论述相呼应。也就是说,董其昌“南北宗”论的出发点与落脚点实际是他所总结的中国画学“道统”理论,前者是根据后者所论述的“画道”有序传承并一层层向外拓展而逐步建立起来的。也可以说,“南北宗”论实际是道统论基于绘画史实的相关阐释。其在推重“董、巨”一脉的核心语境下,较为宏观地论及了明末有迹可循的文人画、院体画,将二者统一纳入了“画道”源流的谱系之内,从而使较风格流派论更为成熟、更贴近画学语境的道统论得以成型。

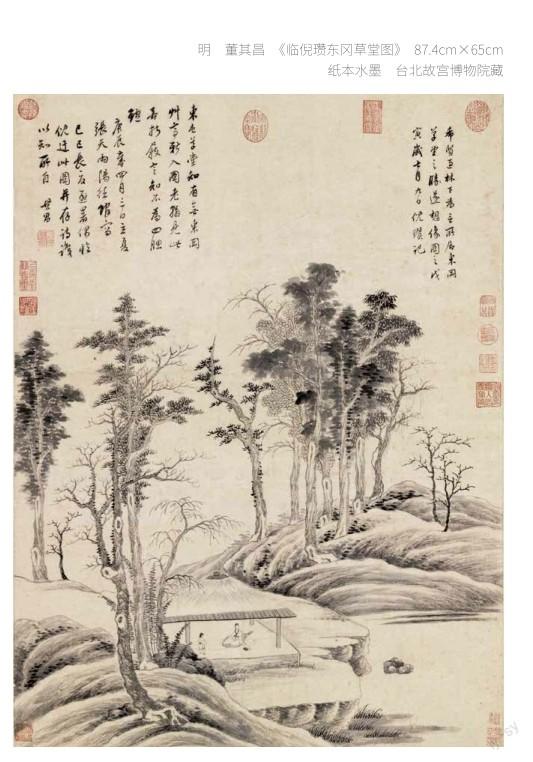

只有将“南北宗”论与道统论相结合,才能从根本上理解董其昌所提倡的理想化的中国画学之未来。不论是前文提到的“董、巨”、米氏父子等人的“如鸟两翼”,还是其在论画树时所强调的“虽李成、董源、范宽、郭熙、赵大年、赵千里、马、夏、李唐,上自荆关,下逮黄子久、吴仲圭辈,皆可通用也”[9],董氏的理论皆体现出了一种“百川东到海”式的汇流型认识结构。他试图将“南宗”“北宗”的成就融汇为一,以此达到上承“画道”、力挽明末诸派流弊的学术目的,故而在习画方面尤其重视摹古:“画家以古人为师,已自上乘。”[10]“以古人为师”就是以所有能够承续“画道”的画家为师、以画学之“道统”为师,不受各类宗派语境的限制。因此,“南北宗”论是董氏学术思想的典型代表,其对画学“道统”的思辨是这一体系的内核。

就道统论的宏观发展历程而言,董其昌的“南北宗”论与初步成型的道统论作为一体两面,实现了画学与画史的相互联通,共同指明了道统论在特定时空语境下所揭示的绘画、画学之未来。

(三)画学道统论指向性的形成

早在董其昌的道统论问世之前,明代中晚期的理论家即产生了一种致力于梳理中国绘画发展规律的理论自觉。这一点在非职业画家的士人群体中尤其突出,比如王世贞有山水画“五变”之说:“山水至‘大小李一变也,‘荆、关‘董、巨又一变也,李成、范宽又一变也,刘、李、马、夏又一变也,大痴、黄鹤又一变也。”[11]王肯堂亦有山水画“四变”之说:“自六朝以来一变,而王维、张璪、毕宏、郑虔再变,而‘荆、关三变,而董源、李成、范宽极矣。”[12]

董其昌的道统论之所以具有“成型”的资质,就是因为其能突破风格、流派的限制,从客观和主观两个方面皆构建起明确的指向性,为今后的进一步发展提供了学理上的可能性。从客观层面来看,道统论有着重振明末画学、开江浙学风的特质。董氏论曰:“元季四大家,浙人居其三……国朝名士,仅仅戴进为武林人,已有浙派之目,不知赵吴兴亦浙人。苦浙派日就澌灭,不当以甜邪俗赖者系之彼中也。”我们可以从这段话中看出三个问题:首先,在董其昌推重“元四家”、赵孟等画家之前,明代绘画以“浙派”名声最为卓著,以至于掩盖了上述浙籍画家的艺术成就;其次,“浙派”在董氏致力于画学研究时已经有“日就澌灭”的发展趋势,这一点与史料的记载相符;最后,将“元四家”、赵孟等人的艺术成就与浙派末流的“甜邪俗赖”之辈严格区分。因此,董氏的道统论在某种程度上有着针对画学发展境况的客观指向,即通过厘清唐代以来的“画道”传承,重振江浙地区的画学风气,同时扫除浙派积弊,为中国绘画的未来发展规划出一条可行的道路。

从主观层面来看,董其昌作为明代见识极为广博,且书、画、论皆精的理论家,在道统论理论体系的建构中充分融入了自己的主观认识。在主观认识的基础之上,这一理论形成了动态化和较具开放性的认识结构,为后续道统论的进一步完善提供了可能。董氏在论述“画道”之传承时并未采取“四变”说、“五变”说等观点或理论结构,这种传承并不受时空的局限:“李昭道一派,为赵伯驹、伯骕……盖五百年而有仇实父。”[13]他对“道统”的解析源于具体作品,并以此为基础进一步明确了这一理论体系的主观指向:“巨然学北苑,黄子久学北苑,倪迂学北苑,元章学北苑。一北苑耳,而各各不相似。使俗人为之,与临本同,若之何能传世也。子昂画虽圆笔,其学北苑亦不尔。”[14]

只要理论家能从主观认识与现实情况的对比中发现某家所具有的“画道”特征,则不论其是否“与临本同”,都可以纳入“道统”的认识体系中来。换句话说,只要认同董其昌的“道统”“画道”,甚至是“南北宗”论的相关概念,自觉地推崇“摹古”,即可将自己的研究成果纳入这样一个自唐代以来便经久不衰的学术体系之中。这种极具主观意味的认识指向可以为道统论的进一步延伸留下广阔的空间。

董氏从根本上解决了道统论得以成立与发展的数个前置性问题。第一,他将画学统绪的概念植根于“画道”的语境之下,赋予了这一理论不可替代的学术意义与价值。第二,他使得“道统论”与“南北宗”论相互配合,成功地阐释了明代及以前文人画、院体画发展的史实,为这一理论的传播提供了必要的学理基础。第三,主观、客观层面的理论指向使得道统论既面向绘画发展的实际问题,又能满足理论家阐述个人认识的特殊需要,为这一理论后续的不同发展阶段指明了前进方向。

二、成型之上的再发展:以王时敏为核心的道统论新解

清代以后,道统论并未随着朝代的更迭而湮灭于历史的长河之中。正相反,随着王时敏的崛起,这一理论在清初取得了里程碑式的再发展。以王时敏的理论为核心,以王鉴、王翚的理论为补充的清初画学道统论并非单纯是董氏之说的延续,而是一种以后者为基础的再发展或新解读。这一理论以董其昌的理论架构为基础,特别是在道统论的“画道”“统绪”两方面进行了新的阐释与扩充,是明清之际该理论发展的重要环节。

(一)“道统”之“道”的转变

清初道统论之新,首先体现于王时敏在“画道”方面不同于董其昌的认识结构。董氏的道统论理论上以“画道”为起点,因而能够将文人画与院体画同时纳入这一体系之内,即便在论述指向性方面有着一定的局限性,也能不失公允地兼收并蓄,集各家大成而复归自然。王时敏所提倡的道统论则从根本上打破了这一理論结构的平衡:

“画道”至今日,正极盛、极衰之时,遍观天下,不敢妄为许可。盖由磅礴家竞习时趋,谬种流传,妄谓自开堂户,遂与古人日远。独玄照郡伯灵心妙手,力追古法于“荆、关”“董、巨”、胜国诸名家,无不酝酿胸中,驱驰腕下,而气韵位置往往有出蓝之能。[ 1 5 ]

王时敏的观点大致可以总结为三个方面:第一,清初“画道”之所以“极衰”,在于当时的画家多“竞习时趋”“妄自开堂户”,这直指清初遗民画家所开创的特殊画学风气。第二,所谓“极盛”指的是王鉴于摹古一道所取得的突出成就——其通过“力追古法于‘荆、关‘董、巨、胜国诸名家”,实现了对“画道”的提振。第三,赞玄照摹古而有“出蓝之能”。

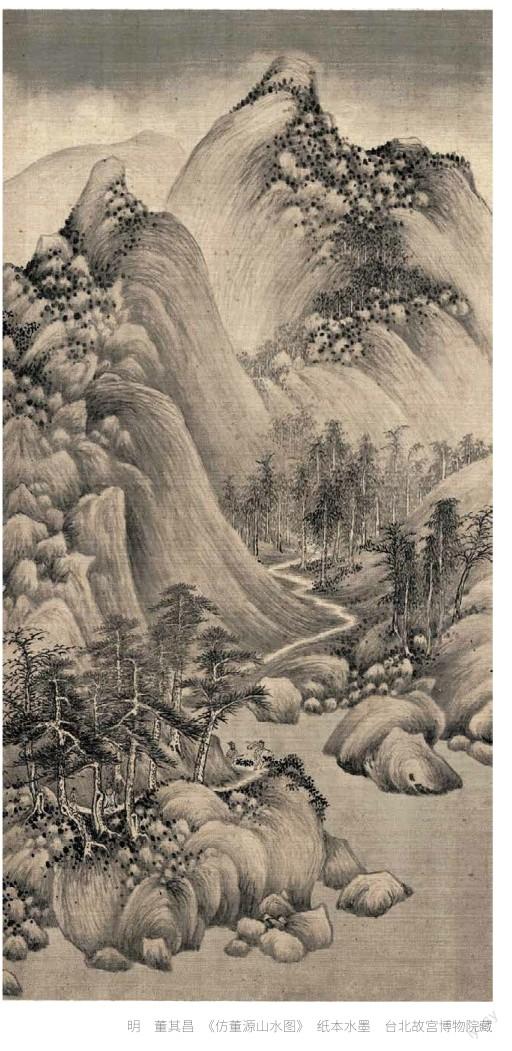

我们通过以上三点不难看出,王时敏所提出的“画道”及其“极盛、极衰”的判断并未建立在“成造化之功”的标准之下。这里所提及的“画道”盛衰与能否倾心摹古、能否于摹古中有所突破形成了一种逻辑上的因果关系。也就是说,他认为只有通过摹古才能实现“画道”的兴盛,疏于摹古而追求“时趋”或“自开堂户”是导致“画道”不传的根本原因。因此,当王时敏论及画学“道统”时,其所认识的“画道”与此论创建初期的董氏观点存在一定差异,失去了董氏直指“画道”的宏观学术视野。或者说,王时敏的画学道统论开启了清代“画道”认识的转变之端倪,原本应该作为“手段”的摹古开始逐步取代董其昌在此论中所建立的“道”之梁柱。当摹古的认识完全取代“画道”的核心理论地位,中国画学“道统”的衰落也将注定不可避免。

当然,王时敏作为董其昌的传人,不可能完全抛弃董氏在画学道统论,特别是“画道”问题上所取得的成就。比如,其在为王石谷所书题跋中论曰:“画虽一艺,古人于此冥心搜讨,惨淡经营,必功参造化,思接混茫。”[16]不过,虽然偶有论及,但他并未将之提升到“道”的核心语境与认识层面之上。相对董氏的论述而言,其重摹古而轻“功参造化”的认识倾向是较为明显的。王时敏的“画道”更多的是一种“集古”之道,追求将“唐、宋、元诸家”融汇为一:“迩来画道衰替,古法渐湮……乃有石谷者起而振之,凡唐、宋、元诸名家无不模仿逼肖。”[17]这一特点又与董其昌所追求的理想化的习画之法有一定的相似之处。因此,王时敏画学道统论语境下的“画道”之转变,实际上是基于已有理论结构的“新解”或“再发展”,并非完全抛弃董氏理论体系的新创造。

(二)“道统”之“统”的进一步厘清

得益于董其昌画学道统论雏形所带有的独特指向性,王时敏在“道统”的统绪方面对前者进行了一定的补充。同时,王氏又以其对“南北宗”论的相关理解为基础,进一步强化了两种理论的统一。具体来说,这种厘清主要体现在下述三个方面。

第一,王时敏扩充并明确了清代以前画学的“道统”序列,将赵孟、包括唐寅和仇英在内的“明四家”以及董其昌明确纳入“画家正脉”:“唐宋以后画家正脉,自元季四大家、赵承旨外,吾吴沈、文、唐、仇,以及董文敏,虽用笔各殊,皆刻意师古……”[18]相较董氏所提出的“元时画道最盛”及以“董、巨”为主的传承脉络,王氏主要进行了三点调整,第一,给董其昌屡屡提及并十分推重的赵孟以适当的统绪地位,弥补了其在“道统”语境下的位置空白。第二,将董氏提及较少的“明四家”,特别是被其视为“北宗”代表的仇英纳入其中,强调“明四家”的地域标签,进一步扩充了董其昌“不当以甜、邪、俗、赖者,尽系之彼中也”的画学主张。第三,董其昌被列入“画家正脉”并非源自其在承续“画道”过程中的突出贡献。与前两组画家一样,董氏得以被王时敏视为“画家正脉”的原因亦在于其“刻意师古”。这里的“刻意”二字尤为重要,其所带有的潜心尽力的主观认识色彩是“画家正脉”与清初“借古以开今”的“时趋”“谬种”之间的根本性区别,也是董其昌的画学道统论中所未论及的。

第二,王氏进一步发挥了主观指向性在画学道统论体系下的重要作用,将王鉴与王翚纳入其中,相关论述有“迩年吴中画道衰绝……文、沈而后,直接古人一派者,舍玄照焉归”[19],“迩来画道衰替,古法渐湮……乃有石谷者起而振之,凡唐、宋、元诸名家,无不模仿逼肖……此前所未有,即沈、文诸公亦所不及者也”[20]。王时敏在诸如此类的题跋中反复强调王鉴、王翚能于文徵明、沈周之后“直接古人”,或在摹古一道上超越其成就,即从逻辑上将此二人纳入了前文所提到的“画家正脉”之中。这也就解释了为何王时敏在扩充董氏画学“道统”谱系时必须将“明四家”纳入其中——借“明四家”的艺术成就实现明清之际画学道统论谱系的建构,为二人确立“画家正脉”的地位进行学理层面的铺垫。

第三,相较于董其昌以“南北宗”论为外延、以道统论为内核的理论体系,王时敏的道统论致力于二者的融合。王氏对“道统”的阐释逐步与“南宗”的学术体系相结合。他将董其昌所提出的以“画道”为核心的流传谱系中“‘董、巨—赵孟—‘元四家”一脉于“道统”中的地位提高到前所未有的高度,同时有意淡化部分画家的影响力,比如“三赵”中的赵大年、赵伯驹和大部分“北宗”画家等。王时敏在论及“南宗”与“北宗”诸家时表现出了不同的态度与情感倾向,如其在描述“二王”仿“正脉”之作时,往往重在叹服其于摹古一道的成就,于《又题玄照仿赵文敏巨幅》中曰:“今廉州笔墨韵致,约略相符,宜其临摹克肖。”[21]在《跋廉州画》册中,王时敏则这样解读其风格与特点:“廉州画初师‘董、巨,咄咄逼真,年来更入‘三赵,以秾丽为宗,然高华秀逸兼而有之……盖出于不得已,亦犹诗之变风,时会使然。”[22]

论及“画家正脉”则以“咄咄逼真”为尚,论及“三赵”则以变其画格为喻,甚至为王鉴“以秾丽为宗”的特点下了“时会使然”的判斷,我们由此可以清晰地看出王时敏对“画家正脉”与非“画家正脉”的矛盾态度。虽“不易学”,但学术价值、地位不容置疑的“北宗”开始逐步被排除于“道统”的话语体系之外,而“南宗”与画学之“道统”则趋于合流。

整体而言,清初以“三王”为核心的画学道统论虽然在部分观点及认识框架上继承了董其昌所奠定的理论雏形,但这种以王时敏为核心的“新解”从根本上说再次实现了此论的发展与突破。他不但将“道”的含义与摹古相结合,更是通过对现有学术统绪的梳理,成功地将王鉴、王翚以及“明四家”等人纳入了中国画学“道统”的理论体系之下,从而在明清之际画学道统论发展的过程中切实达成了承上启下的特殊任务。

三、画学成就的“余晖”:王原祁的道统论之积弊

中国画学语境下的“道统”概念及相关的理论体系不同于绘画史中所论及的风格、流派或画家的传承谱系。宏观来说,道统论自王时敏起即已表现出一定意义上的缺陷,不利于非“画学正脉”类艺术的传承与发展,这一点尤其背离了董其昌提出道统论的初衷。王原祁道统论的部分观点虽然有着一定的学术价值,但难逃“余晖”式的命运,最终成了清代中晚期“南宗”画之流弊的理论源头。

(一)王原祁道统论的学术突破

王原祁相对董其昌、王时敏而言,身份更为特殊。一方面,他是王时敏之孙,在诸多关键之处严格继承了祖父的观点,不但继续奉行以“摹古”为“画道”的核心思想,同时亦继承了王时敏在合流“南北宗”论与道统论方面所取得的成就。因此,他的这一理论在对“画道”、源流谱系等方面问题的理解上与前者呈现出了一种清晰的传承关系。另一方面,王原祁的身份不同于董其昌、王时敏诸家。作为颇受清朝统治者赏识的画家,他不得不以画学道统论作为维系自身地位的重要工具。

整体而言,王原祁的画学道统论所取得的学术突破可以概括为以下三点。第一,王原祁作为少数民族政权统治下的士人画家,在梳理元代画学“道统”谱系方面有着一定的贡献,自董其昌起即颇受推崇的赵孟、高克恭得以在画学道统论中取得了一定的地位。王氏论曰:“画道笔法机趣,至元人发露已极。高敬彦、赵松雪暨黄、王、吴、倪四家共为‘元季六大家。此皆得‘董、巨精髓,传其衣钵者也。”[23]当然,王氏对高克恭、赵孟的推崇并不见得只是出于对“道统”的理解,从中国画学发展的角度来看,王原祁此论于画学史上第一次较为公允地对“董、巨”一脉的流传进行了突破性的补充,为人们重新评估元代绘画的发展提供了一定的支持。

第二,王原祁在中国画学道统论的传播方面有着重要的历史贡献。作为曾屡入大内的士人画家,王原祁的画学道统论因与清代重视“道统”“治统”的学术观、政治观不谋而合而受到了统治阶级的欢迎。王氏与其衣钵传人唐岱就是在这一特殊的学术语境与历史条件下产生联系的:“以大痴一家家学师承有自,间一写其法,与知音讨论。可与语者,近得吾毓东道契,斯学从此不孤矣。”[24]凭借着王氏独特的影响力与敏锐的学术、政治嗅觉,画学道统论得以受到少数民族统治阶级内部的重视,这不得不说是中国画学史上的一件大事,也是董其昌、王时敏前论所未曾达到的。

第三,进一步实现了王时敏将“道统”与“南宗”相融合的愿景。王原祁在其祖父将“明四家”、董其昌纳入“道统”体系的基础上,着力于阐释董其昌的画学学理渊源。通过明确董氏对画学“道统”与“南宗”一派的传承,将“元四家”、王时敏以及自身纳入了这一体系之下。“思翁画,于‘董、巨、‘荆、关、黄、赵、倪、高诸家,悉皆入室。”[25]“明季三百年来,惟董宗伯为正传的派。继之者,奉常公也。余少侍几席,间得闻绪论。”[26]与上述两点一样,王原祁对董其昌的推崇从根本上带有标榜自身所学的目的性,不过这种目的性却是建立在道统论与“南北宗”论之间不可分割的客观联系之上。王氏在标榜家学的同时彻底打通了以董其昌为中心的画学“道统”与“南宗”间的认识屏障,最终确立了“道统”即“南宗”的学术语境。

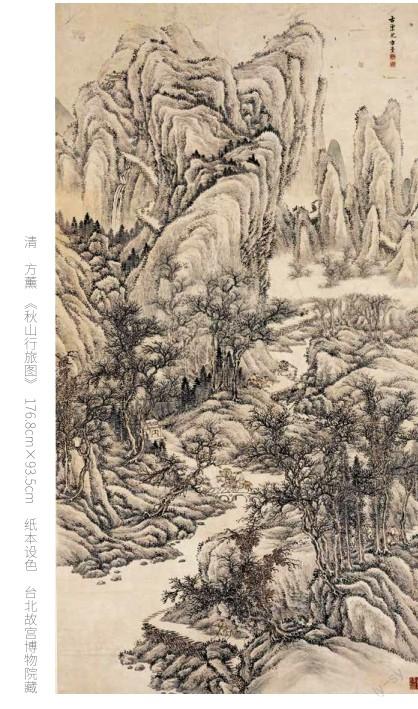

(二)唯“董、巨”独尊的“道统”体系之确立

王原祁在上述各方面所取得的突破并不能掩盖他的画学道统论终将走向衰落的事实。随着“道统”观念的逐步确立,绘画的发展逐渐被束缚于既定的轨道之中,这一点在王时敏进一步试图厘清“道统”时已现端倪。王原祁更是通过确立以“董、巨”为核心的“道统”体系而大大加剧了这一过程。其论曰:“画中有‘董、巨,犹吾儒之有‘孔、颜也。”[27]他在这里将“董、巨”比作“至圣”“复圣”,把董源的艺术成就提高到“道统”之源的地位之上。这一点打破了画学道统论从时空角度出发,将王维、李思训诸家作为“画道”源流的认识基础。王原祁将画学的“道统”与“南宗”相结合,首先避免了“北宗”画对其独推“董、巨”的影响。针对王维几乎无法撼动的学术地位,王氏是这样对之加以改造的:“若其理趣兼到,右丞始发其蕴。至宋有‘董、巨,规矩准绳大备矣。”[28]他在学理上将王维的艺术成就作为“道统”之发蕴,不过直至“董、巨”时期,这一体系才得以确立,其现实规范亦由此得以完善。

董其昌之所以推崇王维在画学“道统”中的地位,在于他认为后者提出了绘画“肇自然之性,成造化之功”的“画道”论。然而,自王时敏起,中国画学道统论的“道”之含义已出现了某种程度上的转变,合于万物生生之道的“画道”逐渐为摹古之道所代替。至王原祁此论提出为止,道统论实际已经蜕变为一种对画家模拟古人行为的谱系式总结。因此,本身即有着突出艺术成就,同时又是宋代以后中国画家追摹焦点的“董、巨”遂名正言顺地在王原祁的“道统”理论体系中取王维而代之。围绕这一主张,王原祁提出了独尊“董、巨”的新的中国画学道统论:“晋唐以来,惟王右丞独阐其秘,而备于‘董、巨,故宋、元诸大家中推为‘画圣。而四家继之,渊源的派,为‘南宗正传,李、范、‘荆、关、高、米、‘三赵皆一家眷属也。”

此论的核心观点有三个:第一,“宋、元诸大家中推为‘画圣”所说的正是将绘画发展至“大备”状态的“董、巨”,王维只是象征意义上的发起人,而非后续的祖述对象。第二,强调“四家继之”即专指“元四家”对画学“道统”的传承,其背后的谱系是“‘董、巨—黄公望(‘元四家)—董其昌—王时敏—王原祁”。这一点与王原祁“大痴画法皆本北宋,渊源‘荆、关、‘董、巨……明季三百年来,惟董宗伯为正传的派。继之者,奉常公也。余少侍几席间,得闻绪论”的理论逻辑相贯通。第三,这里所谓的“南宗正传”为“南北宗”论与画学道统论相融合后的产物。高克恭、赵孟、赵大年、赵伯驹正是前文王原祁在梳理“道统”的相关认识过程中着重纳入谱系的画家。然而,在“南北宗”论的语境之下,他们并未被视为“南宗”正传。此外,这段基于画学道统论的表述是为“问亭先生”所题,即与石涛等画家颇为友善的清宗室成员爱新觉罗·博尔都。因此,王原祁于此跋所述的道统论与前文同唐岱论画学时所提“画家学‘董、巨,从大痴入门,为极正之格”实为一家之言,所面对的接受者亦是清代少数民族政权中的核心群体。

王原祁的画学道统论实以“董、巨”二家的艺术成就为核心。他的大部分理论主张都建立在将二者推为画学之源的特殊前提之下。这种“董、巨”独尊的“道统”体系使得王氏的相关理论形成了较为严密的闭环,亦为此论在民间、官方的顺利传播打下了基础,王原祁将王时敏与自身纳入正传的目的亦因此得以实现。

(三)王原祁“道统”地位的确立与画学语境下统绪谱系的断裂

随着王原祁将自身纳入道统论的传承谱系,清代画学、绘画的衰落已成定局。更重要的是,这种带有自我标榜意味的行为标志着董其昌、王时敏所建立起的学术谱系及语境的崩溃。从根本上说,画学道统论就是传统绘画理论家对画学、画史的认识与总结,故而董其昌在书写最初的“道统”谱系时往往能发现前人融诸家于一身的创作特点,比如其在论述倪瓒的绘画成就时曾提道:“然定其品,当称‘逸格,盖米襄阳、赵大年一派耳,于黄、王真伯仲不虚也。”[29]

最初的道统论及其所阐述的传承谱系实际上是整理、总结画家的艺术成就而得出的,以一种由形而下到形而上的认识过程为基础。董其昌有着极为广博的眼界与实践经验,因此能在提出道统论的同时将“南北宗”论一并纳入一种并行不悖的特殊认识体系之中。王时敏尝试杂糅“南北宗”论与道统论,这偏离了“画道”的认识核心,实际上已经违背了董其昌的初衷。王原祁最终实现了“南宗正传”对“道统”学术语境的替代,为中国绘画的发展添加了一道有着浓重形而上色彩的枷锁。更重要的是,王原祁以主观的意愿、目的为基础,一味地标榜自己,甚至将王鉴、王翚等人排除在道统论的论述范围以外,基本忽略了董其昌、王时敏在论述“道统”谱系时所总结出的规律。作为王时敏之孙,王原祁自幼即与王翚存在绘画方面的交集,同时亦清楚地了解其祖父对上述二人的推崇。其在致王翚的信札中提道:“笔墨一道,吾兄于微言绝学之时,芟除鞠秽,独辟宗风,远与董、巨比肩,近使文、沈却步。先奉常久有定评,非弟今日之谀词也。”[30]由此可以看出,王原祁对其祖父将王翚推为清代画学统绪的“起而振之”者是有充分认识的。如果按照王时敏的理论逻辑,其后的“道统”承续者应该为王鉴、王翚,而非王原祁。后者为了将“道统”与自身的学脉相维系,事实上切断了中国画学道统论的传承谱系。由此,画家对“道统”的传承不再以“画道”、画学方面的实际贡献为评判基础,转而成为一种拥有话语权的少数史论家达成主观意愿的工具,由下而上的分析、判断被僵化的传承关系所取代。清代末年的绘画艺术之所以必须经由“四僧”“扬州八怪”甚至金石学等方面的助益才能实现突破与发展,正是因为画学道统论早在王原祁的论述中即已失去了保障“画道”之传承的学术意义,故而清代绘画艺术的“沉滞”最先于画学層面显露了端倪,而画学之衰敝正与王原祁的道统论密不可分。

虽然王原祁建立起了以其祖父及自身为中心的“道统”体系,但却大大加速了他所认为的“正脉”走向衰落的历史进程。董其昌、王时敏所遵循的中国画学道统论之精神内核已经被王原祁所割裂,故此论最终成为流弊已经在所难免。虽然王原祁的相关理论中依旧包含一些较具学术价值的内容,但其以“董、巨”为核心的“道统”体系以及围绕该体系所构建的认识结构已经日薄西山。董其昌所谓浙派“日就澌灭”的语境在画学道统论中得到了完美复现,范玑在《过云庐画论》中所发出的“画道已久凌夷”的感叹亦一语成谶。

四、总结

明清之际的画学道统论在较短的时间里经历了三个重要的发展时期,分别是由董其昌开启的成型阶段、王时敏倡导下的再发展阶段以及王原祁肇始的衰落阶段。在整个过程之中,画学道统论逐渐由原来以“画道”为核心的学术传承谱系发展为以“摹古”为“画道”,追求“正脉”传承却忽略客观史实的僵化理论体系。董其昌所设计的以道统论为内核、以“南北宗”论为外延的理想化中国绘画发展蓝图,以王原祁主导下的二者之合流为最终结果,“道统”最终被限制在了“‘董、巨—‘元四家—董其昌—王时敏—王原祁”的狭义谱系之内,导致了清代所谓“正脉”绘画的衰落。明清之际不到百年的时间可以说是中国画学道统论由成型、发展走向衰败的关键时期。

目前,对上述三个发展阶段的分析大多是基于对画学文献的梳理与对比,缺乏以文化、历史为基础的纵深式考察。不过,以上述三个发展阶段为出发点,能从某种程度上解释明清之际中国绘画发展的部分特殊现象,同时亦能为当今学者重新思考清代绘画发展之趋势提供新的理论启思。只有将学术视野及思维模式建立在画学的语境之下,我们才能充分理解道统论与画史之间的特殊联系。就此而言,董其昌、王时敏及王原祁所倡导的中国画学道统论堪称明清之际重要的学术宝库,能为我们解读画学、画史的发展原貌提供宝贵的支持。

注释

[1]王维.山水诀[M]//卢辅圣,主编.中国书画全书(一).上海书画出版社,1993:176.

[2]董其昌.画禅室随笔[M]//卢辅圣,主编.中国书画全书(三).上海书画出版社,1992:1023.

[3]同注[2],1018页。

[4]同注[2],1019页。

[5]同注[4]。

[6]同注[2],1016页。

[7]同注[6]。

[8]同注[2],1017页。

[9]同注[2],1014页。

[10]同注[9]。

[11]王世贞.艺苑卮言[M]//俞剑华.中国古代画论类编.北京:人民美术出版社,1998:116.

[12]参见王肯堂《郁冈斋笔尘》。

[13]同注[4]。

[14]同注[9]。

[15]王时敏.王奉常书画题跋[M]//毛小庆,整理.王时敏集.杭州:浙江人民美术出版社,2019:361.

[16]同注[15],389页。

[17]王时敏.西庐画跋[M]//毛小庆,整理.王时敏集.杭州:浙江人民美术出版社,2019:337.

[18]同注[17]。

[19]同注[15],369页。

[20]同注[15],406页。

[21]同注[15],386页。

[22]同注[15],425页。

[23]王原祁.王司农题画录[M]//毛小庆,整理.王原祁集.杭州:浙江人民美术出版社,2019:155.

[24]同注[23],148页。

[25]同注[23],160页。

[26]同注[23],169—170页。

[27]同注[23],123页。

[28]同注[23],127页。

[29]同注[2],1015页。

[30]毛小庆,整理.王原祁集·集外诗文辑佚[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019:200.