引证视野下国际藏学研究百年之学术传承分析

2023-01-31李天才

李天才

(西藏大学图书馆 西藏拉萨 850000)

在素有世界第三极之称的青藏高原上,勤劳勇敢的藏族人民世世代代在这片土地上繁衍生息。在青藏高原及其周边地区组成的广大藏区,因其特有的自然风貌和人文环境,引起了国际藏学界的广泛关注,产出了丰富的研究成果。那么近百年来,国际学者在藏学研究的过程中出现过何等学术传承历程?具体有哪些研究学者、研究方向和关键文献在发挥重要作用?引文分析是解此谜题的一把钥匙。

一、数据来源与研究方法

本文采取实证研究的方法,通过调查Web Of Science数据库核心集(包括三大引文索引SCI、SSCI、A&HCI和两大国际会议录引文索引CPCI-S与CPCI-SSH)的数据,采用检索式TS=(Tibet*or Zang nationality orXiZang)进行专业检索,发现在1922-2021年期间,该数据库核心集收录的涉藏人文社科领域的文献为6293篇,经人工查询补充漏网重要文献13篇,本实验分析样本为6306篇文献,发文作者包含了中国大陆与港澳台学者。其中学术论文类文献3702篇,书评类文献2170篇,其余类型文献434篇。发文语种为19个,其中发文数量10篇以上的语种有:英语(3410篇)、俄语(81篇)、法语(77篇)、汉语(69篇)、德语(42篇)以及西班牙语(10篇)。

引证(Citation)的含义是,如果文献B为了获得信息、支持自己的观点、表明所叙事实的根据而参考了文献A,就说A被B引证,或B引证了A[1]。引证是利用他人的研究成果来支持自己的研究结论的行为,从一篇好的论文所引证的文献,读者往往可以发现所研究问题的大致知识体系,对于引导读者进一步研究有着十分重要的作用[2]。通过研究文献之间的引证关系,可以发现该研究领域的核心文献,从而锁定核心作者,还可以进一步寻找引文历史中所形成的学术流派。

二、分析与结果

经统计,1912-2021年期间,国际藏学研究领域的6306篇文献中的参考文献总数量达110907篇之多,这些参考文献分布在7161名作者和1541种出版物之中。通过高被引文献排序,可以发现高被引作者群,说明这些作者在本研究领域的影响力较大,属于核心作者。

(一)核心作者分析

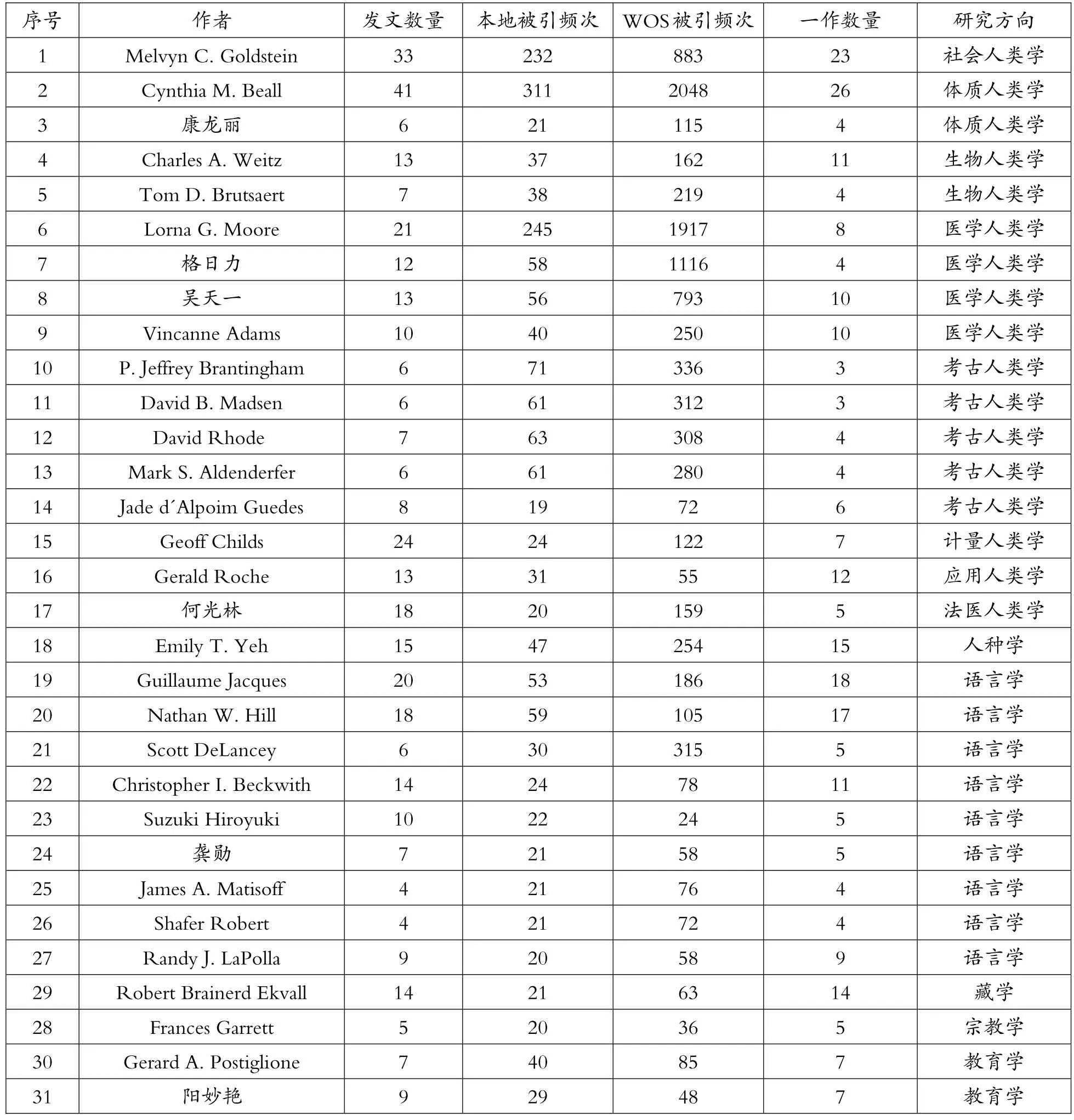

本文实验首先采用HistCite软件自带的TLCS(Total local citation score本地引用排序)功能,得出在当前6306篇本地文献样本中,互相被引频次在20次及以上的104名作者。其次排除署名第一作者发文数量为3篇以下的记录。再通过人工筛查,排除发文相关度不高的11名作者(含重名作者),最后得到近百年来国际藏学研究领域的31名核心作者(见表1)。

表1 国际藏学百年传承核心作者分布表

在表1中可以按照研究方向分类,把这些作者区分为:人类学、语言学和其他研究方向。

1.人类学研究方向

藏学和人类学关系密切,人类学丰富了藏学研究理论与方法,拓展了藏学的研究视野[3]。近百年来国际藏学在人类学的研究方向,包含以下几个方面:

①社会人类学。以美国凯斯西储大学人类学系著名藏学家梅·戈尔斯坦(Melvyn C.Goldstein)为代表,他是第一位获准到西藏考察和研究的外国学者,从1971年开始发表藏学文章,至今仍笔耕不辍,其中独立或以第一作者身份完成的论文有23篇,其巨著《西藏现代史(1913-1951)——喇嘛王国的覆灭》(A History of Modern Tibet,1913-1951:The Demise of the Lamaist State)在国际藏学界影响深远。

②体质人类学。美国凯斯西储大学人类学系的另一位藏学家辛西娅·M·比尔(Cynthia M.Beall)是著名的体质人类学家,曾与梅·戈尔斯坦一同前往西藏实地考察18个月[4],现为美国凯斯西储大学人类学系西藏研究中心主任,美国国家科学院、美国哲学学会和美国艺术与科学学院的成员。她是研究人类高海拔适应的重要科学家之一,通过对西藏人、埃塞俄比亚西北部高原地区的阿姆哈拉人、埃塞俄比亚西南部的奥姆罗人和美国安第斯山脉的艾马拉人等高海拔人群的研究,发现不同人群为适应高海拔有不同的遗传和生理反应[5]。在体质人类学研究方面,还有西藏民族大学高原环境与疾病基因研究重点实验室的康龙丽教授,致力于高原民族遗传基因研究,曾在复旦大学分子人类学教育部重点实验室博士后流动站从事研究工作,分析了门巴族、珞巴族、夏尔巴人和僜人的分子遗传结构,她在本领域的研究处于世界领先水平。

业界普遍认为,体质人类学和生物人类学的含义在本质上是相同的[6]。因此,把查尔斯·A·韦茨(Charles A.Weitz)和汤姆·D·布鲁萨特(Tom D.Brutsaert)两位生物人类学专家归类于此。查尔斯·A·韦茨是美国天普大学文理学院人类学教授,在宾夕法尼亚州立大学取得生物人类学博士学位,他的主要研究兴趣是人对环境压力的适应性,包括对藏汉族群体对高原低氧适应性发展的研究。汤姆·D·布鲁萨特先后在康奈尔大学取得生物人类学硕士、人类营养学硕士和生物人类学博士学位,曾任职于奥尔巴尼大学人类学系,现为雪城大学人类学系特聘教授,关注人类对极端环境的生理和遗传适应、高海拔运动等研究领域。

③医学人类学。医学人类学(medicalanthropology)是从生物和文化的角度,研究人类健康与疾病的学科[7]。对应表1中的洛娜·G·摩尔(Lorna G.Moore)、格日力、吴天一和文森·亚当斯(Vincanne Adams),他们是从医学人类学领域开展藏学研究的代表人物。

洛娜·G·摩尔是科罗拉多大学丹佛分校安舒茨医学校区生殖科学系妇产科、妇女健康研究和健康科学中心心血管肺研究实验室教授,于1973年在密歇根大学取得生物医学人类学博士,致力于对慢性缺氧对母体和胎儿健康影响的研究[8]。

1952年出生的格日力教授,精通汉语、蒙语、英语、日语和藏语等五种语言,聚焦高原低氧适应机制的研究,具体为寻找、分离、识别和功能鉴定高原土著动物、高原世居人群的生物学性状(包括质量性状和数量性状),寻找其低氧适应基因,并发现这些基因在母体中的表达规律[9]。他于2001年在美国得克萨斯大学西南研究中心环境与运动学研究所完成博士后研究工作后,倡导成立了青海大学高原医学研究中心并担任主任一职,立足高原医学领域积极从事科研、教育和医疗工作,成绩斐然,也是入选国际高原医学会理事的首位中国专家[10]。

中国工程院吴天一院士为我国低氧生理学与高原医学专家,他提出高原病防治的国际标准,开创“藏族适应生理学”研究,现任青海高原医学科学研究院院长,也是西藏大学特聘教授[11]。

文森·亚当斯是加州大学旧金山分校人类学、历史和社会医学(Social Medicine)教授。她于1989在加州大学取得医学人类学博士,现在教授医学人类学的历史和发展、科学、技术和医学的社会研究以及民族志领域方法的核心理论课程。她的研究兴趣包括西藏妇女健康和保健以及喜马拉雅地区(尼泊尔和西藏)临床试验研究[12]。

④考古人类学。考古人类学(archaeological anthropology),一般理解为“考古学”,通过物质遗存重构、描述和阐释人类行为与文化模式[13]。杰弗里·布兰丁汉姆(P.Jeffrey Brantingham)、大卫·B·马德森(David B.Madsen)、大卫·罗德(David Rhode)、马克·S·阿尔登德费尔(Mark S.Aldenderfer)和玳玉(Jade d'Alpoim Guedes)从考古的视角研究藏学,成绩令人瞩目。

杰弗里·布兰丁汉姆是加州大学洛杉矶分校人类学系教授,他研究的方法论倾向于数学和计算模型,喜欢从生态学和进化模型以及统计物理学中获得理论灵感,然后在复杂环境中建模和测量人类的行为。他在藏学领域聚焦于对藏北地区的考古研究。

大卫·B·马德森是德克萨斯大学奥斯丁分校考古研究室人类学教授,他除了在地貌学研究方面成绩卓越,在考古人类学研究方面也颇有建树,对西藏干旱地区进行过研究。他还先后担任兰州大学外聘教授、宁夏考古所客座教授和中科院青海盐湖所荣誉教授。

美国沙漠研究所地球与生态系统科学部大卫·罗德研究员,是一位史前学家、考古植物学家和古生态学家,1987年在华盛顿大学取得人类学博士学位,他的主要研究重点是史前人类适应和干旱环境中的古环境变化。自2001年以来,他在青藏高原开展了“西藏旧石器工程”研究项目,期间和中科院青海盐湖所等单位进行了学术合作[14]。

1950年出生的马克·S·阿尔登德费尔是加州大学默塞德分校人类学教授,曾在该校担任社会科学、人文与艺术学院院长。之前,他曾在纽约州立大学、亚利桑那大学和加州大学圣塔芭芭拉分校担任人类学教授。他注重比较和考古定量研究方法,侧重从考古学角度研究人类高海拔适应方面的问题。

加州大学圣地亚哥分校的玳玉教授,2013年在哈佛大学取得考古人类学博士,她是一名环境考古学家和民族生物学家,采用了古植物学、古气候重建和计算建模等多种不同的方法进行研究。她在中国广泛开展研究工作,利用跨学科研究来了解人类如何适应新环境的觅食行为和农业策略,以及如何在气候和社会变化面前发展修复能力[15]。

⑤人类学其他研究方向。华盛顿大学人类学系的杰夫·查尔兹(Geoff Childs)教授,使用人口统计学的定量工具来了解人口变化趋势,又使用民族志的定性工具来了解这些趋势背后的驱动力,及其如何影响个人的生活。杰拉尔德·罗什(Gerald Roche)是拉筹伯大学的人类学家和高级研究员,作为一名应用人类学家,他在青藏高原东北部生活了八年(2005-2013),与西藏人民合作开展了各种教育和文化活动,包括创建世界上最大的青藏高原口述传统在线档案库,出版第一本专门为藏人设计的全国发行的英语教科书。此外,四川大学华西基础医学与法医学院何光林博士长期从事藏人遗传基因测序及其法医特征研究工作,受到了国际藏学界关注。值得一提的是,科罗拉多大学博尔德分校地理系人文地理学叶慧仪(Emily T.Yeh)教授,她是2019年度富布莱特基金会讲座教授,科罗拉多大学博尔德分校地理系主任,她使用人种学方法,对我国藏区的发展和自然社会关系跟踪研究,内容包括气候变化的脆弱性、牧场管理的政治生态等问题[16]。

2.语言学研究方向

语言是文化不可分割的一部分,语言学是国际上从事藏学研究的一大热点,近百年来涌现出了一大批核心作者,包括向柏霖(Guillaume Jacques)、内森·W·希尔(Nathan W.Hill)、斯科特·德兰西(Scott DeLancey)、克里斯托弗·I·贝克威斯(Christopher I.Beckwith)、铃木博之(Suzuki Hiroyuki)、龚勋、詹姆斯·A·马提索夫(James A.Matisoff)、谢飞(Shafer-Robert)和罗仁地(Randy J.LaPolla)等。

向柏霖是法国国家科学研究院(CNRS)东亚语言研究所研究员,从事嘉绒话茶堡方言、汉语音韵学、古藏文和汉藏语比较研究[17]。值得一提的是,他在调研过程中录制了许多鲜有记录的语言收录在“濒危语言开放档案”(Pangloss Collection)数据库中,读者可以在线免费访问其原始录音以及转录和翻译,供进一步研究之用[18]。

内森·W·希尔在哈佛大学接受教育,还在法国、尼泊尔、西藏和日本进行了短期学习。之后在哈佛大学和德国图宾根大学任教,于2008年到伦敦大学亚非学院(SOAS)教授历史语言学以及藏语等课程,在2017至2019年担任东亚语言与文化系主任,并在此召集西藏研究工作。

著名的汉藏语学家斯科特·德兰西教授是俄勒冈大学语言学系主任,1980年在印第安纳大学取得语言学博士学位,他对跨喜马拉雅地区藏缅语的语言类型学及历史语言学研究造诣颇深,2016在南开大学举办的“首届汉藏语研究方法暑期工作坊暨藏语语言学研讨会”上,提交论文《藏缅语言的语法结构》,目前正在对印度东北部的几种藏缅语进行实地研究[19]。

克里斯托弗·I·贝克威斯是印第安纳大学内陆欧亚学系语言学教授,他在印第安纳大学取得藏文文学硕士学位和亚洲研究专业博士学位,在古藏语研究方面取得了一些成绩。

铃木博之的藏名是泽旺居麦,先后在日本国立民族学博物馆、法国普罗旺斯大学和挪威奥斯陆大学从事博士后工作。他主攻四川西部少数民族语言的记录调查、语言类型学、语音学,出版了《东方藏区诸语言研究》(2015年)等著作。

龚勋现在是伦敦大学亚非学院(SOAS)博士后研究员,2013年在法国国立东方语言文化学院师从沙加尔和向柏霖教授,2018年完成论文《嘉绒日部话的参考语法》并取得博士学位,之后进入维也纳大学任教[20]。此前,他发表的《安多藏语韵母的音韵史》一文,构拟出了从古藏语到前核心安多藏语韵母系统的发展历程,分步解释了藏语音变系统[21]。

詹姆斯·A·马提索夫是加州大学伯克利分校的语言学教授,他是东南亚语言学研究的权威之一,对藏缅语言的历史比较研究造诣颇深[22]。他发起创办的“国际汉藏语言暨语言学会”平台,推动了语言学研究与交流,促进了汉藏语系语言的研究。他组织的《汉藏语词沥学分类词典》研究项目,收集了与藏缅语相关的各方面词汇材料,对当今研究仍有重要参考价值[23]。

宾夕法尼亚州立大学应用语言学系的应用语言学教授谢飞,其本科为哲学和神学专业,1995年在凯斯西储大学取得心理人类学博士学位,1996-1999年在杜克大学完成实验心理学博士后研究工作。他利用跨文化混合方法,融语言学、心理学和医学思维为一体开展研究[24]。他早在1974年出版的《汉藏语导论》一书,全面讨论了汉藏语系的分类,促进了藏缅语乃至汉藏语的研究[25]。

罗仁地是新加坡南洋理工大学人文与社会科学学院语言学与多语言研究系教授,曾在加州大学伯克利分校语言学取得博士学位,2005年担任教育部“长江学者”讲座教授,是功能语言学派的重要代表人物之一,在汉藏语研究领域成果颇丰,对汉藏语的形态句法类型与历史演变、及其类型学研究方面有精湛的造诣[26]。他和美国语言学家杜冠明(Graham Thurgood)主编了《汉藏语言》一书,对汉藏语的调查和描写、历史比较与语言类型学研究具有参考价值[27]。

3.其他研究方向

在藏学其他研究方面成绩突出的有:藏学家罗伯特·布雷纳德·埃克瓦尔(Robert Brainerd Ekvall)、宗教学家弗兰西斯·盖瑞特(Frances Garrett)、白傑瑞(Gerard A.Postiglione)和阳妙艳。

罗伯特·布雷纳德·埃克瓦尔是美国人类学家和藏学家,作为传教士的后代,于1898年在中国甘肃出生,1937至1938年在芝加哥大学攻读人类学研究生,1973年从华盛顿大学退休。他精通汉语、藏语和法语,一生共出版了14本图书,其中大部分与西藏相关[28]。

弗兰西斯·盖瑞特是多伦多大学新学院(New College)佛教、心理学和心理健康项目的主任、宗教研究系的副教授,主要研究领域是藏传佛教和亚洲医疗传统。他考察并研究了密宗修持和仪式、神秘现象与医学理论之间的交叉知识,及其对西藏制度和意识形态变化过程中的影响[29]。此前,他还参与过《格萨尔》史诗研究,目前正发起一个“藏语在线学习”的课程。

白傑瑞教授是美国教育研究学会院士,现任广州大学教育学院粤港澳大湾区社会发展与教育政策研究中心主任,曾任香港大学教育学院政策管理与社会科学系主任、香港大学教育学院副院长、中国教育部顾问专家等职[30]。他的研究领域为中国和东亚的教育发展,从1997年开始研究西藏基础教育。

厦门大学社会与人类学院阳妙艳副教授,研究方向为族群社会学和教育社会学,2015年主持国家社科青年项目“内地西藏班教育政策及其实践研究”,近几年主要研究藏族教育与身份认同等社会问题[31]。

(二)经典文献传承路径分析

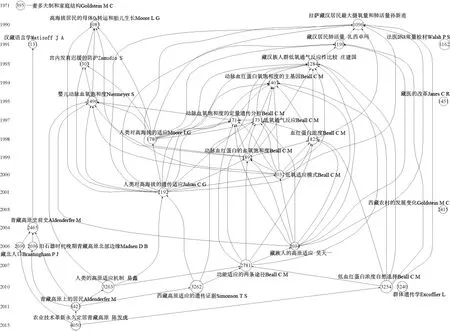

在本次实验中,利用HistCite最重要、最有特色的引文编年图可视化功能,从6306篇本地文献中按本地被引频次(LCS)的降序索引排列出最权威的30篇文献绘图(见图1),图1中结点越高,则LCS值越高,说明该文献被国际藏学研究领域其他文献引用的频次越高,进一步反映出该论文的价值与重要性。同时通过图1全局,可以发现国际藏学研究文献之间纵向继承和横向联系的交流态势。

图1国际藏学百年传承引文编年图

图1 展示了百年来国际藏学研究领域30篇重要文献的引证关系,从图中可以发现,首先,从1083和1096号文献开始被引用,出现由了20篇文献组成的学术交流网络,这一庞大的网络形成了国际藏学最大的“高原适应”学术流派;其次,1131号文献开始被引用,出现了由6篇文献组成的“高原考古”学术交流网络;最后,图1中还出现了以395号为代表的5篇单独文献,在国际藏学领域未形成学术流派。

1“.高原适应”流派分析

首先,洛娜·G·摩尔于1990年在《美国人类生物学杂志》上发表了她的研究成果:藏族孕妇的动脉氧含量水平比科罗拉多州和秘鲁高,说明藏人能更好地适应高原环境[32];1998年,摩尔在《美国体质人类学杂志》上发表《人类对高海拔的适应:区域和生命周期视角》得出结论:藏人因几个生理上的差异带来了高原适应的好处,这可能与他们在高海拔地区居住的时间更长相关[33];图1中2192号文献是摩尔的同事科琳·G·朱利安(Colleen G.Julian)与其合作撰写的有关“人类对高海拔的遗传适应”的研究成果。值得一提的是,1096、1190和1284号分别发表于1990、1991和1993年,其作者孙新甫、扎西卓玛和庄建国都是西藏医学科学研究所的科研团队,该团队与摩尔教授一直保持科研合作关系。从西藏医学科学研究所科研团队的成果来看,他们立足西藏本地,研究藏汉居民肺活量、摄氧量和低氧通气反应的区别,摩尔教授与他们开辟了国际藏学领域“高原适应”学术流派的研究道路。

此外,1303号文献的作者斯泰西·扎穆迪奥(Stacy Zamudio)、11496号文献的作者苏珊·尼尔迈尔(Susan Niermeyer)与摩尔是同事合作关系,他们也都与西藏医学科学研究所科研团队建立了合作关系。

其次,从图1中可以发现,辛西娅·M·比尔教授有8篇文献在列。1994年,比尔首次提出:存在一个主要基因影响动脉血红蛋白的氧饱和度百分比,该基因增强了高海拔原住民的氧气输送能力[34];1997-1999年,比尔对比研究了藏族人和玻利维亚艾马拉人在低氧通气反应、动脉血红蛋白的血氧饱和度两项指标;2000年比尔在2032号文献中综述了之前的研究成果,明确从静息通气、低氧通气反应、血氧饱和度和血红蛋白浓度4个特征的数量差异,证明藏族人群和安第斯高原的原住民对高原缺氧适应性模式不同[35]。2007年,比尔指出藏族人群和安第斯高原原住民“高原适应”功能的差异,是在自然选择中遗传变异的结果,藏族人群的适应能力比安第斯人上升了一个阶梯[36]。2010年,比尔包括中国科学院北京基因组研究所在内各国科研团队联合发表3254号文献,发现与藏族人群低血红蛋白浓度相关的关键基因——EPAS1(HIF2α)[37]。

最后,在图1的“高原适应”学术流派中,涌现出了6位中国科学家。除了西藏医学科学研究所孙新甫、扎西卓玛和庄建国科研团队之外,2694、3283和4050号文献的第一作者分别是吴天一、易鑫和陈发虎。在2694号文献中,吴天一院士通过不同维度的数据证明进化遗传适应海拔的假设是有道理的,藏族人群确实能更好地适应高海拔地区的生活和工作[38]。3283号文献是深圳华大基因研究院创始人易鑫科研团队的发表在《science》期刊上的成果,他们对50个藏族人进行了全外显子基因组测序,揭示了其高原适应机制[39]。4050号文献是陈发虎院士在兰州大学工作时主持发表在《science》期刊上的《农业技术革新促使人类3600年前永久定居至青藏高原》一文,属于考古学和体质人类学交叉研究成果[40]。此外,《science》期刊上的3262号文献,由美国犹他大学埃克勒斯人类遗传学研究所和塔图姆·S·西蒙森(Tatum S.Simonson)与青海大学高原医学研究中心杨应忠教授等共同完成,该文揭密了EGLN1和PPARA两个基因是促成藏族人群血红蛋白浓度低的原因[41]。

2.“高原考古”流派分析

1131号文献是詹姆斯·A·马提索夫教授于1991年发表的《汉藏语言学的现状与展望》一文,提到了汉藏语的界定范围和发展历史的问题[42]。2465号文献是马克·S·阿尔登德费尔教授和上海大学张亦农教授于2004年发表的论文,综述了20世纪50年代以来中西方学者基于考古学、体质人类学、语言学以及DNA遗传学的交叉视角,有关七世纪前青藏高原史前史的研究成果,深入探讨了这个藏缅语族群迁移历史的相关问题[43]。2690号文献是大卫·罗德教授和中科院古脊椎动物与古人类研究所副所长、西藏旧石器考古项目负责人高星研究员,于2006年共同发表的论文,通过对青藏高原北部地区旧石器遗存的考古,发现此地史前人类的生产技术、生存模式与古代环境的关系[44]。2696号文献是大卫·B·马德森教授与中国科学研究院青海盐湖研究所马海洲所长等作者,于2006年合作发表的成果,该文从旧石器时代晚期遗址的发掘所提供的初步证据表明,最初占居海拔较低的高原边缘的是一小群觅食者,中等海拔高原可能早在25000年前就被暂时占居了,直到新石器时代早期驯养动物的出现,才发生人们在高原永久定居的现象[45]。3423号文献是马克·阿尔登德费尔教授独立撰写的《居住在青藏高原:考古学的见解》一文,认为早期人类在青海东北部、西藏最东部和雅鲁藏布江区域建立永久定居村庄的时间,至今分别有6500、5900和3750年历史[46]。当然,陈发虎院士发表的4050号文献,内容核心还是报道史前人类定居青藏高原历史研究,更应纳入“高原考古”学术流派[47]。

3.其余“未成型”流派分析

近百年藏学研究领域出现最早的核心文献是395号,对应的是梅·戈尔斯坦于1971年发表的有关西藏一夫多妻制的论文,该文在国际藏学领域没有被进一步继承研究,然而在非藏学研究领域引用频次较高,类似的还有1162、1451、2415和3240号文献。1162号文献是美国赛图斯公司和伊利诺伊州警察局的P·肖恩·沃尔什(P.Sean Walsh)于1991年发表的《法医DNA常量检材Chelex100的提取》一文,1451号文献是科罗拉多大学丹佛分校人类学系的克雷格·R·詹斯(Craig R.Janes)于1995年发表的《藏医的改革》一文,1451号文献是梅·戈尔斯坦于2003年发表的《西藏农村的发展变化:问题与适应》一文,3240号文献是伯尔尼大学生态与进化研究所的劳伦特·克斯克菲尔(Laurent Excoffier)于2010年发表的分析群体遗传学有关计算机程序的文章。

三、结论

对近百年来国际藏学研究文献,通过引证关系形成学术交流现象的分析,本文可以得出以下几点结论:

首先,在高被引文献中发现的核心作者,主要分布在人类学、语言学和其他研究方向之中。其中人类学研究方向研究比较深入,涌现以梅·戈尔斯坦、辛西娅·M·比尔和洛娜·G·摩尔为代表的一大批人类学家。从他们所属机构来看,美国高校占居了人类学研究的核心地位,包括凯斯西储大学人类学系及其西藏研究中心,加州大学(含旧金山、洛杉矶、默塞德和圣地亚哥分校)所属4个分校等机构。

其次,语言学研究方向在国外藏学研究领域实力雄厚,既有詹姆斯·A·马提索夫、谢飞、科特·德兰西和克里斯托弗·I·贝克威斯等老一辈学者;也有1979年出生的三位语言学家——向柏霖、内森·W·希尔和铃木博之成了耀眼明星。法国国家科学研究院、伦敦大学亚非学院以及美国俄勒冈大学、印第安纳大学、加州大学伯克利分校和宾夕法尼亚州立大学等都是藏缅语言学研究重地。

再次,近百年来国际藏学研究在文献引证关系中,形成了“高原适应”和“高原考古”两大流派。其中“高原适应”流派融合了体制人类学、医学人类学等研究方向的重要文献,“高原考古”流派呈现出多学科融合的趋势。

最后,中国学者在国际藏学研究中取得了较好成绩。从机构来看,青海大学高原医学研究中心、西藏医学科学研究所、中科院青海盐湖所,以及深圳华大基因研究院等机构国际有名。从个人来看,格日力、吴天一、陈发虎、康龙丽、易鑫、龚勋和阳妙艳,以及海外华人罗仁地和叶慧仪等学者,在各自研究方向中彰显了影响力。