云冈石窟所体现的北魏科学技术

2023-01-30薛海霞刘兴利张祖群

薛海霞,刘兴利,张祖群

(1.山西大同大学云冈学学院,山西 大同 037009;2.北京理工大学设计与艺术学院,北京 100081)

云冈石窟是5世纪中国石窟艺术的巅峰之作,在科技方面,代表了当时北中国最高的发展水平。北朝科技史的研究长期被纳入魏晋南北朝时期,未作进一步区分,李海教授的《北朝科技史》,填补了这项空白。[1](序,P2)有关北魏的科技研究,涉及北魏度量衡、天文学、旱地农业技术、机械制造、乐律学等,北魏为北朝重要的发展阶段,隋朝在北朝的基础上建立大一统,研究北魏科技在中国科技史上具有重要意义。云冈石窟涉及科学技术的研究,主要体现在云冈石窟的开凿、洞窟形制、雕刻造像和建筑等方面。从云冈石窟体现的北魏科技做整体、系统的归纳和研究,对丰富云冈学及北魏科技史具有现实意义。文章从云冈石窟的选址、开窟造像、洞窟形制、石刻建筑、窟檐为切入点,探讨北魏在地质、地貌、石窟营造技术、建筑方面的发展和应用。

一、从云冈石窟选址看北魏地理和地质地貌

(一)地理

从自然地理角度看,云冈石窟所在的武州山地势较低、山顶平坦,其周围高山环绕、沟壑密布,山顶为北窄南宽的梯形,高出其下河床30-35m。[2](P26)这样的山形有利于开凿石窟,云冈石窟因势开凿于其山体南麓。通过对中区五华洞和西区昙曜五窟的考古发掘,说明云冈石窟以南25-30m的位置为武州川原始河岸,再往南为宽广的河床。[2](P29)石窟开凿紧邻水道,一方面借助寒冬结冰的武州川方便石料运输;另一方面一劳永逸地解决了工匠和建筑工地的用水难题。此外,石窟寺选址的朝向也很重要,根据中国的地理气候条件,朝向最佳为南向和东向,云冈石窟所有洞窟均朝南向。[3](P80)

从人文地理角度看,云冈石窟的选址首先应体现其宗教修行的功能。云冈石窟为佛教石窟寺,其首要功能为佛教徒坐禅修行。石窟坐禅修行始于印度,虽非佛教修行首创,但释迦牟尼成佛前后都有坐禅石窟的修行,因此,也成为佛教徒重要的修行方式。距离城市不远亦不近的幽静的森林、水边崖际,是选择石窟寺的理想场所。云冈石窟距离首都平城16km,距离适中。其背靠武州山,面临武川水,坐北向南,体现了中国传统的“负阴抱阳”、“背山面水”的选址理念;而武州川水又处于北方的武州山和南方的南山之间,也符合中国“藏风得水”风水原则。由此看出,佛教作为异域文化传入中国的同时,也融入中国本土文化,建造佛教寺庙,也要选择自然环境优美的风水宝地。[3](P78)由于这样的自然人文环境,云冈石窟所在的武州山在石窟开凿前已是北魏统治者祈福、祭祀的灵山圣地。

如前所述,云冈石窟作为佛教石窟,首先要体现修禅功能。根据考古发掘,从石窟东区前一直到第1、2窟前的东西向有一古道遗迹,[2](P30)为北魏重要的交通要道,石窟紧邻交通要道,环境嘈杂,并不适合清净修禅。而洞窟中,绝大多数都有造像,没有禅窟和僧房窟,即使有与禅窟大小相仿、规模较小的造像窟,根据其题名的发愿文,得知其为信众祈福、发愿所造。[2](P32-33)因此,云冈石窟的功能为皇家彰显功德、宣传教化、礼拜祈福。[2(]P36)根据对云冈山顶的3次考古发掘,发现有5处寺院建筑遗址,其中,4处以北魏建筑遗址为主体。[2](P34)这些位于山顶的寺院,可称为“山寺”,环境清幽,适合僧人禅修和生活。云冈石窟和山顶寺院选址不同、功能不同,其结合共同构成一所完整的宗教场所。[2(]P36)这也符合郦道元在《水经注》中对云冈石窟的描述。

《水经注》是北魏杰出的地理学家、文学家郦道元所著的地理学巨著,其对云冈石窟及其周围环境的记载为:“武州川水又东南流,水侧有石祇洹舍并诸窟室,比丘尼所居也。其水又东转迳灵岩南,凿石开山,因岩结构,真容巨壮世法所希,山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目新眺”。[4](卷13《水注》,P316)描绘了北魏时期云冈石窟的壮美景象——武州山山顶塔庙掩映于山林之中,凿于山壁的石窟法相庄严,倒映在水中的殿堂隐隐浮现,呈现出一个三位一体的佛国世界。[5]

(二)地质地貌

云冈石窟的选址有其重要的地质、地貌因素。武州山的地质构造基本属于侏罗纪厚层砂岩,岩石成分硬度适中,是开凿石窟的理想岩体。云冈石窟均雕凿在侏罗纪云冈通透镜体砂岩上,这层砂岩上部坚硬,下部较疏松,易于开凿,雕刻大师们巧妙地利用岩层的水平和垂直分布和规律,精心安排窟室布局和造像选形。[3](P79)当然,岩层中也间隔分布着较薄的软弱岩类,其分布制约着石窟工程。[2](P27)此外,云冈石窟所在武州川的河谷阶地地貌是其选址的重要条件,此地貌有两级阶地,一级阶地高出河床5-10m,其被利用开辟沿河道路,成为当时重要的交通要道;二级阶地形成自然断崖,尤以武州山西区最为显著,云冈石窟的开凿就是利用这些断崖,大型洞窟进行大规模的斩山工程,贯穿两级阶地,小型洞窟利用自然断崖修整开凿。[2](P64)体现了北魏雕塑家们在对武州山体地质、地貌利用和改造的智慧。

二、从云冈石窟的开窟造像看北魏石窟营造技术

(一)开窟方式及工具

石窟工程最重要的两项工事为开窟和造像,广义的开窟包括外部斩山和内部开窟。[2](P198)从云冈石窟外部崖面遗留的山体原始走向和斩山壁面遗迹看,石窟开凿利用了武州山南麓从西到东的一线断崖进行开窟或斩山开窟。西区断崖整体较高,其中,西区第21窟到第45窟,利用断崖对其进行修整直接开窟;第20窟到第14窟,修整断崖、开凿明窗向内开窟,断崖下进行人工斩山;东、中区断崖较矮,以断崖前的山坡平台为起点向下斩山开窟,其斩山线与西部统一,并不受东部上方断崖北折的束缚,体现了设计者对整个石窟群整体规划设计的能力。[2](P47-54)同时,不同的窟群之间以斩山侧壁为界,如昙曜五窟窟群中,第16窟东侧和第20窟西侧有明显的界限;同一组窟群中,各洞窟斩山控制在同一条水平上,这些洞窟虽没有斩山壁隔离,但以专门的塔、碑分离,如第5、6窟中间和两侧的九级佛塔;第7、8窟中间的丰碑;第9、10窟中间的须弥山座和两侧的九级佛塔,这些标志不仅明确了各窟的位置、多层次地装饰了石窟,而且节省了斩山工程量,是当时石窟营造经验积累、设计更加科学的表现。[2](P228)

开窟涉及开山取石,从云冈石窟第3窟的施工遗迹,可以揭示当时开山取石的方法和工具与清《河工器具图说》卷4《储备工具》记载相对应,说明北魏已掌握“剖石”技术,并使用铁锤、铁撬、铁錾等工具,石作施工过程和工具历代变化不大。

(二)造像方式及工具

云冈石窟的造像工程分为两类:一类是规模较大的主题造像,即在开窟预留的凸出岩体上进行半圆雕造像;一类是规模较小的开龛造像。两者虽规模不等,但施工顺序和方法应当一致。根据未完成小龛所反映的情况,开龛造像主要分为起坯、粗凿、细凿、打磨等工序,从第13-29号窟正壁坐佛仅凿出的坯形到侧壁完成度较高的两菩萨像、再到侧壁靠近窟口已完成的两尊立佛像,较完整地体现了云冈造像的顺序。[2](P186-188)此外,开窟、造像还涉及工具打磨、石料运输、脚手架搭建、彩绘等辅助工事。这是个多方协调的大工程。当时雕凿石窟所使用的工具是什么?根据大同方山永固陵考古资料,发掘出土的头部大小不一、长度在10-15cm左右、尾部为锥状体的铁制器具,经考古人员辨识,推测为当时的石作加工铁錾。[6]方山永固陵修建的时间约为云冈石窟开凿晚期,这些出土的雕凿工具基本代表了云冈石窟造像修细所使用的工具。这些铁錾有平头、半圆头、尖头之分;平凿用以打光做细部,半圆凿雕刻衣纹和细部,尖头凿雕刻不同的细纹和剔刻细小角落。[6]

(三)施工模式

石窟开窟和造像的不同协调方式产生了不同的施工模式,云冈石窟的施工模式主要分为分层施工和统一施工两种。[2](P204)分层施工是云冈石窟最早和最基本的施工模式,如昙曜五窟这些大像窟都采用这一模式,反映了在施工条件有限的情况下,工匠们对大型工程的分解、简化。第18窟上层壁面的十大弟子像,虽有几尊只雕了半身,但整体形象呼之欲出,比例协调,自然完整。所以,整体造像只要规划合理,都在匠作的能力范围内。但对于大像,伴随分层开窟所进行的分层造像,需要对不同层次造像的比例有整体的把握,这无疑增加了造像工程的难度,如第18、19、20窟造像头部比例较大,特别是第17窟的弥勒像,下部预留空间不足,不得不向下开凿空间,这都反映了当时分层造像的施工难度。[2](P206)同时,早期分层施工,主体工程在大像,忽视了对周围壁面的控制力度,加之参与的社会阶层较多,昙曜五窟壁面上出现了小型龛像散乱分布的情况。因此,云冈二期工程开始采用分层开窟,开窟完成后统一造像的施工模式,如第9、10、12窟采用统一施工模式,三期工程也普遍采用这一模式,即使二期工程中有分层施工的洞窟,也对整个洞窟,包括壁面进行预先设计,从而实现洞窟规整完善的效果。[2](P206、211)

(四)施工问题及解决

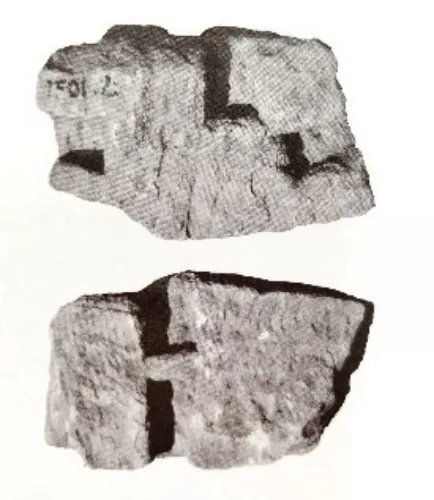

石窟开凿过程中会遇到许多工程问题,如岩层质地、走向所带来的坍塌、雕凿困难,裂缝,渗水,岩质、设计导致的坍塌等。解决这些施工问题的过程,是北魏匠工对石窟营造技术、设计理念不断完善的过程。云冈所在的武州山主体为侏罗纪砂岩,硬度适中,易于石窟造像,但在砂岩中夹杂着砂质泥岩和泥岩,这类软弱岩体,不适合雕凿佛像,也会引起石窟结构性坍塌,主要分布在西部窟群并向东延伸。云冈早期工程,昙曜五窟开凿之初,由于从上往下开凿,首先遇到的是石质较好的黄色砂岩,随后不可避免的遇到了泥岩层,在紫红色泥岩层雕凿时,才对这种石质有所认识。[7]但工匠们对此并不放弃,从第20窟主尊胸部和东立佛颈部下的紫红色泥岩层,可以看出工程主持者对泥岩层的态度。[8](P136)(图1)但云冈二期开凿时,已有意避开这层泥岩层,对昙曜五窟的洞窟重新安排调整,[7]石窟工程转向东区。即使后期雕凿的西部窟群,也整体开凿于砂质泥岩层上方的砂岩层上。对这类软弱岩层,除了有意避让外,北魏匠工也采用取石替换重组的方式对大型造像进行修补,如对第20窟西立佛的试图重组。“92考古”中,在20窟西侧坡地探方内,发现了130块佛像衣纹石块(图2),石块所雕衣纹与20窟东立佛一致,这些石块大小不一,其大多数背顶和两侧凿有卯榫口槽,有的上下方都有口槽(图3),并特意集中放置,这些加工好的石块准备拼接回原佛像身上,为重组西立佛准备。[8](P136)云冈早期工程,对岩体认识不足,大像窟不可避免地遭遇了泥岩层,20窟西立佛遇到的泥岩层情况更糟,工匠们把西立佛颈部以下、双腿以上的泥岩全部切割下来,并准备好拼成的石块,只待安装,由于地震和坍塌,被迫放弃修复计划。[8](P136-137)

图1 第20窟主佛胸部的紫红色泥岩层(《云冈石窟全集》第17卷,第8页)

图2 衣纹残件

图3 凿有卯口的残石块(《云冈石窟全集》第17卷,第3页、第7页)

岩体裂缝也是施工中常遇的问题。对小的裂缝多采取避缝开凿,如第18窟南壁明窗下的一弥勒龛,其龛楣顺应裂隙内收;第15窟南壁明窗下的千佛龛也顺裂纹走向开龛。对开凿大像无法避让的裂缝,就采取剔除裂缝两侧的岩体并填补石块,再统一造像的方法,如第18窟主尊腿部、第19窟主尊胸部,都留有使用这种方法修补的痕迹。此外,对危及洞窟和造像稳固的大裂缝,采用燕尾榫铁锭加固的办法进行稳固和维护,如第19窟主尊鼻部、下颚断裂线处都有燕尾榫加固的痕迹。

山顶的雨水和地下水对软弱岩层的侵蚀、并随裂缝的外渗,对石窟危害影响很大,北魏匠人多采取避让、封堵、或等渗水停止后再施工的办法。[2](P225)此外,在第20窟主尊坐佛与两胁侍立佛之间两菩萨像的身躯上各凿有一个洞口,该洞顺着泥岩层带环绕大佛形成一个隧道,隧道仅容一人通过,高度与泥岩层带相当,里面道路不平,两壁全为泥岩碎渣,其并非诵经通道,而是一条为隔离山体渗水的通道。[8](P122-133)古人破像凿洞不是最初设计,也是面对实际工程问题,为降低泥岩酥化程度、减轻山体渗水对大佛侵蚀,不得已采取的舍卒保车的办法。

在开窟和造像过程中,北魏匠工也注意到洞窟设计和造型设计对对工程结构稳定性的影响。云冈早期工程设计,如昙曜五窟,前壁较薄、明窗和窟门较大且距离较近,加之明窗一线泥岩层的影响,第17、18、19、20窟前壁在施工过程中发生过或大或小的坍塌,因此,后期洞窟设计中进行调整,加厚前壁、加大明窗和窟门距离,减少明窗大小。[2](P226)在造型设计上,工匠注意到大型造像抬起的手臂重量较大,如下部没有支撑,容易断裂,因此,在雕凿手臂时,或紧贴身体,或在下方设置支柱,如第17窟北壁交脚弥勒像左肘下的束帛形支撑立柱、第13窟主像右手下的托臂力士,都体现了这一工程设计理念。[2](P226)

三、从云冈石窟的洞窟形制和石刻窟檐看北魏建筑艺术

(一)云冈石窟的洞窟形制

云冈石窟的开凿从和平初(460年)开始,直到正光五年(524年)六镇起义结束,历经60多年,期间经历孝文汉化改革,北魏迁洛等重大政治事件,这对洞窟的形制与结构产生重要影响。北魏政治意识形态的变化及佛教的世俗化发展趋势,并由此所促成的礼佛形式的变化是云冈洞窟形制变化的内部原因。[9]

根据石窟形制、造像内容和样式的发展,云冈石窟分为三期,[10]云冈一期为早期,指文成、献文时期(460-470年);云冈二期为中期,指孝文帝平城时期(471-494年);云冈三期为晚期,指孝文帝迁洛、宣武、孝明时期(494-524年)。[3](P135)

1.云冈一期的洞窟形制

云冈一期开凿的洞窟是第16-20窟,即昙曜五窟,属于云冈洞窟形制中的大像窟。大像窟又称大佛窟,因其主体造像巨大,占据洞窟大部分空间而得名,用于礼拜和禅观。石窟中造像予以礼拜的设计理念源于印度,今阿富汗境内的巴米扬大佛是佛教历史上,由佛塔崇拜转为佛像崇拜的历史见证。云冈昙曜五窟的洞窟形制特点为:主像形体高大,都在13m以上,占据洞窟大部分空间,信众的参拜空间极其狭小,人与佛像体量反差极大,使人产生敬畏心理,同时,大像形体凸出,与壁面山石连城一体,与穹庐顶相接,减轻窟壁承受的压力,客观起到支撑物的作用;洞窟平面为马蹄形,窟顶为穹庐状,壁面向上弧收转小并与窟顶自然交接成为“球状”圆拱,由此营造的高耸空间,避免了平顶所造成的压力,并起到支撑窟顶的作用;洞窟都有明窗和窟门,明窗在上,解决通风和采光问题,窟门在下,昙曜五窟的明窗形制来源于1世纪的印度纳西克石窟。[3](P95)

以上昙曜五窟洞窟形制中的马蹄形平面、穹庐顶,备受学者关注。宿白先生曾指出:“这种样式的石窟,就已知的资料,自南亚、中亚以迄我国新疆、甘肃地区,都没有发现相似的先例……它应是五世纪中期平城僧俗工匠在云冈创作出的新模式”。[11](P122)这种新模式是什么?根据山西太原、河北磁县、河南、洛阳地区发掘的北朝墓随葬陶驼模型的驮载物中辨识出的穹庐部件,特别是山西大同北魏平城时期墓葬出土的陶质穹庐模型,加上壁画中所绘成群的穹庐画像,再联系拓跋鲜卑族用鲜卑语高唱的歌谣“天似穹庐,笼盖四野”,得出昙曜五窟椭圆形平面穹隆顶的窟形,并不是仿效鲜卑族并不知晓的域外草庐,而是鲜卑民族长期游牧生活的传统居室——穹庐。[12]体现了昙曜五窟作为早期石窟,不仅在佛教造像上体现“帝佛合一”,而且在石窟形制上也采用鲜卑族的传统居室——穹庐,反映了太武灭佛、文成复法后,佛教和皇权紧密结合的政治背景。云冈一期的大像窟不仅影响了云冈后期窟形,也影响到龙门石窟,如龙门石窟宾阳洞的洞窟形制与昙曜五窟形制相似。[13]

2.云冈二期的洞窟形制

云冈石窟二期开凿的石窟主要指:第7、8和第9、10这两组双窟,当完成于孝文服制改革前;11-13窟,当开工于服制改革前,稍晚于服制改革完工,但11窟拖工至迁洛时都没完工;第1、2和第5、6也是两组双窟,其开工于服制改革略前,迁都前完工;第3窟为未完成窟,其开工晚于中区各窟,在服制改革之后、迁都前停工。[2](P248)云冈二期主要包括大像窟、佛殿窟、中心塔柱窟(塔庙窟)这三种形制。二期洞窟形制的变化受到北魏汉化改革和佛教世俗化引起的礼佛方式变化的深刻影响。

云冈除了一期的昙曜五窟为大像窟外,二期的第5窟、第13窟也为大像窟。云冈二期的大像窟继承了昙曜五窟的窟形与结构,但在壁面布局和窟室空间感上有所创新。如第5窟,保留了马蹄形平面和穹庐状窟顶,但主像后移,洞窟空间扩大,并在北壁下部开凿礼佛道,壁面也采用上下分层、左右列段的汉式殿堂的重层布局方式,体现了开凿者有意模仿当时北魏汉式佛殿的建筑样式。[3](P103)

佛殿窟由我国早期佛殿式寺院发展而来,其原型取自于汉式殿堂,用于讲经和礼拜。佛殿窟完善于北魏晚期,流行于隋唐,衰落于宋元。云冈石窟的佛殿窟主要集中在二期的第7、8、9、10和12窟。其布局特征为:洞窟为纵向纵轴左右对称布局,平面为方形或近方形,这反映了北魏时期地上寺院的布局方式,如方山思远寺、洛阳永宁寺都有与此相同的布局,这种布局方式成为汉以来直到隋唐乃至现在中国建筑共有的特征;[14]洞窟都由前、后室构成,第7、8窟前室依崖面建木构屋顶,两窟交界处立塔柱和丰碑,碑下据龟趺,表现出对汉式木构空间的初步模仿,7、8窟后室开明窗、窟门,又体现了传统的石窟本体空间;同样,第9、10、12窟也由前后室构成,其前室表现出对汉式木构空间的整体和立体式模仿,如前方列楹柱,上方雕有额枋斗拱的仿构窟檐,后室开明窗窟门,云冈佛殿窟前室模仿汉地木构形象,后室明窗窟门的空间设计,反映了东西方文明的交融,是云冈石窟的首创。[2](P243)

塔庙窟又称中心塔柱窟,源于印度的支提窟,用于“入塔观像”和绕塔礼拜,成型于4-5世纪的新疆龟兹石窟,由于唐代中国寺院以殿为主格局的形成,塔庙窟逐渐消失。云冈中期的塔庙窟主要有第1、2、6、11窟。云冈中期塔庙窟的形制布局为:洞窟平面为方形,塔柱位于中心,塔柱为重层的汉式楼阁高塔,四面开龛造像,塔柱与窟顶相接,起到支撑洞窟作用,围绕塔柱形成礼拜通道,窟顶为平顶。这种以塔为主的洞窟形制,反映了中国佛教早期发展阶段的北魏沿袭印度佛寺形制,而中心塔柱对木构建筑的模仿,将窣堵坡变为中国楼阁式塔,雕柱、檐、斗拱,体现了塔庙窟的中国化,也是北魏当时地面寺院建筑的再现。需要指出的是,云冈第6窟,在后壁又开龛造像,具有佛殿库的雏形,应是由塔庙窟向佛殿窟过渡的体现。[3](P113)

3.云冈三期的洞窟形制

云冈三期开凿的石窟为西端第20窟以西窟群,由于北魏迁洛,政治、经济中心南移,平城实力逐渐削弱,其在规模、雕凿艺术上总体不如云冈一期、二期工程,但也有自身的特点,如单个洞窟比较规整、窟顶的样式非常丰富等。云冈三期开凿的洞窟基本属于中小型窟室。其形制多模仿一、二期的大像窟、佛殿窟和塔庙窟,在模仿的基础上,发展出新的窟形,如三壁三龛窟、四壁重龛窟等。三壁三龛窟的平面一般为方形,正、左、右三壁各开龛造像,窟顶为平棋或平顶图案。三壁三龛的典型代表是第37窟,窟顶为九格子棊。[3](P117)四壁重龛窟的洞窟形制是中期第7、8窟的缩小版,其平面接近方形、平顶,四壁开两层大龛。四壁重龛窟保存最完好的应属第38窟,该窟方形、平顶、四壁开龛造像,窟顶雕凿方格平棊藻井。[3](P118)流行云冈晚期的这些洞窟形制和佛像组合,成为领先于洛京的新创举,并由此流行与中原各石窟。[9]如龙门石窟的魏字洞、药方洞及巩县石窟的第5窟都以此为渊源。

(二)云冈石窟石刻所表现的建筑

云冈石窟石刻上的建筑,早已引起学术界的关注,并列入建筑实物史料的档案库。云冈石窟石刻体现的建筑物主要从佛塔刻像和殿堂刻像两方面阐述。

佛塔刻像,从所处的位置分为窟内中心塔柱、外壁装饰塔形、窟内壁面塔形;从雕刻样式的地域特征,可分为覆钵塔、直檐式层塔、楼阁式层塔,共198座。[15]云冈覆钵式佛塔共有34座,是古印度“窣堵坡”的再现,但云冈唯一单独出现的覆钵塔仅为13窟东壁北侧,其余更多的覆钵塔,起装饰作用;云冈的直檐式层塔共有77座,其塔身各层雕刻双夜叉,置于龛式两侧或门口,是受到健陀罗艺术的影响,而各层塔身雕刻两身坐佛,是为云冈的特色;云冈石刻中数量最多的佛塔是楼阁式塔,共87座,云冈的楼阁式塔身各层的瓦垄顶出檐下并雕刻人字拱、额枋、皿板,是中国汉式构造的真实写照,如保存最好的第39窟,因上层支撑窟顶,没有雕出刹柱相轮,其余各部分,被梁思成先生称为是北魏木塔难得的参考物。[15]云冈石窟的佛塔继承了印度设塔的功能和意义,但在形制上逐渐实现了中国式蜕变,并影响到中原各地区,如敦煌石窟、龙门石窟、巩县石窟都能找到云冈佛塔的影子。[3](P125)

此外,云冈石刻中模仿中国传统样式的殿堂建筑也格外引人注目,可大致分为整体立体式模仿和局部样式模仿。第9、10、12窟前室属于整体模仿木构建筑空间,上方屋檐,檐下额枋、斗拱,下托立柱,柱下为柱础,窟前列柱、洞开二门,前室窟顶为平棊藻井、与外部窟顶呼应;[2](P240、242)1972-1974年,通过对第9-13窟基岩面的清理,发现了脊饰、瓦垄残基,结合下方列柱,推测第13窟外貌应为四柱三开间的佛殿前廊,与第12窟内前室东壁殿堂形貌的佛龛相同(图4),并被当时墓葬中殿堂形貌的石椁效仿,如山西大同出土的北魏太和元年(477年)宋绍祖墓石椁,此种形式应为当时北魏平城流行的建筑样式。[12]第二种石刻殿堂建筑表现为局部样式模仿,如第9、10、12窟前室东西两侧壁上部,虽雕有木构建筑立面形象,但与壁面其他龛像没有结构关系,因此属于局部样式模仿;再如第1、2、6窟,都存在中心立塔、塔后大殿、四周围廊的寺院空间意向与窟顶设平綦的殿内空间意向的矛盾,不具有整体性,属于局部木构建筑样式的模仿。[2](P242)值得一提的是云冈石窟石刻中的传统殿堂建筑也有西方的建筑文化元素,表现出中西结合的特征,如第9、10窟前室的列柱是由狮、象承驮的由下向上逐渐变细的八角形廊柱,其形象类似于希腊神庙前的因安提斯(inantis)廊柱;第10窟前室后壁位于佛龛两侧有希腊爱奥尼亚式柱头;第8窟壁面佛龛上殿宇正面有源于波斯兽形柱头的兽形斗拱,[3](P129)当然这些外来的文化元素仅作为符号化的装饰,并没有影响和动摇云冈石刻中传统殿堂建筑的主体地位。

图4 第12窟前室东壁的屋形龛(《云冈石窟全集》第10卷,第114页)

(三)云冈石窟窟檐建筑

窟檐建筑是结构于岩壁前的建筑,其依附于洞窟并影响着石窟的立面景观和信众的礼拜方式,因此也是石窟建筑的重要组成部分。北魏时期的云冈石窟是否有木构窟檐建筑?根据考古发掘的洞窟壁面梁孔所对应的柱穴,以及壁面梁孔与壁面龛像间的协同、打破、避让关系,可以推导出与壁面梁孔有对应关系的窟檐建筑年代。[2](P275)通过以上方法,推测出云冈石窟东中西三区的主要洞窟前都建有窟檐建筑,修建的时间为北魏迁都洛阳以后。[2](P287)北魏迁洛后,云冈僧众逐渐掌握了云冈佛事工程的主导权,在石窟前建窟檐,并在里进行佛事活动、生活和修行,从而实现了石窟与寺庙功能的合二为一。参考云冈第9、10、12窟前室东西壁所雕刻的建筑,北魏窟檐建筑结构应为:檐柱上置栌斗、柱头斗拱为一斗三升、斗均有斗皿、屋檐下设圆椽、屋面设筒板瓦、屋脊两侧设鸱吻,此外屋檐建筑有门窗围合,形成室内空间,供人生活和从事宗教活动。[2](P293-294)此屋檐建筑也应与北魏尉迟定州墓和宋绍祖墓中的仿木构石椁屋檐近似,应是北魏当时地面木构屋檐建筑的体现。依据考古遗址,可对窟檐的施工过程进行推测:首先在窟前地面开挖柱穴并立柱;其次在立柱和窟面周边搭脚手架,开凿梁孔和横梁槽;然后搭建窟檐,并在石窟壁面开凿千佛龛和小型龛像;最后拆除脚手架,填平小型圆槽,整平地面。[2](P295)北魏政权迁洛以后,平城是否有能力营造云冈的窟檐工程?以史料记载和考古挖掘的北魏平城明堂的建筑布局和施工用时作为参考,云冈三期的窟檐建筑,也完全在迁洛以后留守平城的贵族、官员、僧众的营造实力范围以 内。[2](P290)

总之,从云冈石窟的选址、开窟造像、洞窟形制、石刻建筑、窟檐来看北魏在地理、地质、地貌、石窟营造、建筑方面的发展和应用,不仅具有民族融合、中西融合的特征,也开创了云冈的新模式。这与北魏在开疆拓土战争中掠夺的丰厚的人才资源以及拓跋鲜卑族具有的包容、开拓进取的创新精神密切相关。当然,云冈石窟作为大型皇家工程、世界雕塑史上的奇迹,其所蕴含的科学技术还有很多方面,即使在上述方面,也有诸多细节有待深度挖掘。