大同东风里辽墓葬俗及特点研究

2023-01-30王利霞

王利霞

(大同博物馆,山西 大同 037009)

2011年4月,在大同市东风里东街北侧发现了一座辽代壁画墓,大同市考古所对其进行了抢救性发掘,该墓出土了铜、石、骨、瓷器等共14件,墓葬壁画也被完整地保存了下来。从壁画内容以及出土文物分析,东风里辽墓是典型的辽晚期墓葬,不论是从壁画人物形象上分析,还是绘画风格上细酌,都具有鲜明的辽晚期壁画特征。东风里辽墓壁画与以许丛赟壁画墓为代表的辽早期墓有着明显的差异。

一、关于墓葬形制

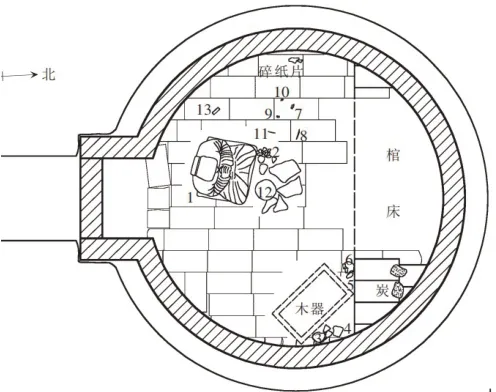

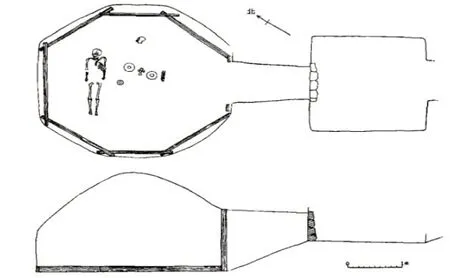

大同市东风里辽墓形制为砖砌单室墓,墓室平面近圆形,距墓室地面1.3m处用整砖起劵,层层错缝内收叠砌,最后呈穹窿顶,整体形制类似于北方少数民族常居住的毡帐(图1、图2)。这种墓葬形制在大同地区的辽墓中十分常见,依据现有的发掘资料来看,除大同和平社M14的土坑墓、M29刀把形土洞墓、M47土坑并穴墓外,其余皆为砖砌单室的圆形穹窿顶墓,从辽早期一直延续到辽晚期。这种具有明显草原特征的墓葬形制是否受契丹民族的生活习俗以及丧葬文化的影响?笔者通过查阅资料,与同时期内蒙、河北以及大同地区早于辽代的墓葬进行对比分析,得出墓室平面为圆形、顶部为穹窿顶式的辽墓形制受契丹草原文化的影响这一结论显然是不够全面的。

图1 东风里辽墓平面图

图2 东风里辽墓剖面图

据公开的辽墓发掘报告显示,辽上京地区(赤峰、通辽等地)最常见的墓葬形制多为砖室墓、石室墓、砖石混砌墓以及土洞墓等,其中尤以砖室墓最为常见,这点与大同地区辽墓形制基本相同。此外,除土洞墓、土坑竖穴墓外,辽上京地区的辽墓不论是造型复杂的多室墓,还是相对简约的单室墓,均采用的是穹窿顶式的构造。唯一不同的是,墓室平面呈多样化。按照其形状差异,可分以下三型。

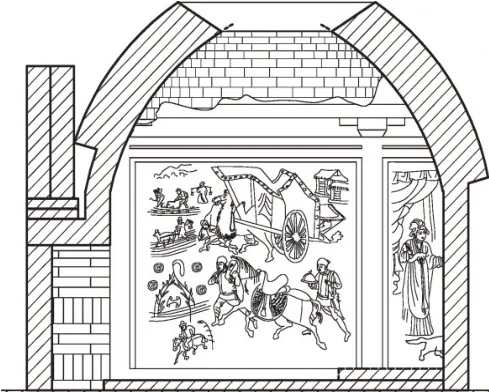

Ⅰ型:墓室平面呈正方形,如宁城北三家2号墓、小刘杖子2号墓、下湾子7号墓、大横沟1号墓、赤峰大营子2号辽墓、宁城县邓中举墓、宁城县小溏沟1号墓、乌珠日山辽墓、乌兰哈达辽墓等。这种墓葬形制在砖砌单室墓较为常见,此外,在双室墓中也有后室呈方形,如敖汉旗羊山3号墓[1](图3),与其他墓不同的是该墓墓顶为攒尖顶而非穹窿顶。在双耳双室内墓或者双耳多室墓中,也有前室呈方形,或者左右耳室的平面为方形,如白音罕山韩氏家族1号墓就是正室内平面为圆形,耳室呈方形,墓顶为穹窿顶的形制。

图3 敖汉旗羊山3号墓平面图、剖面图

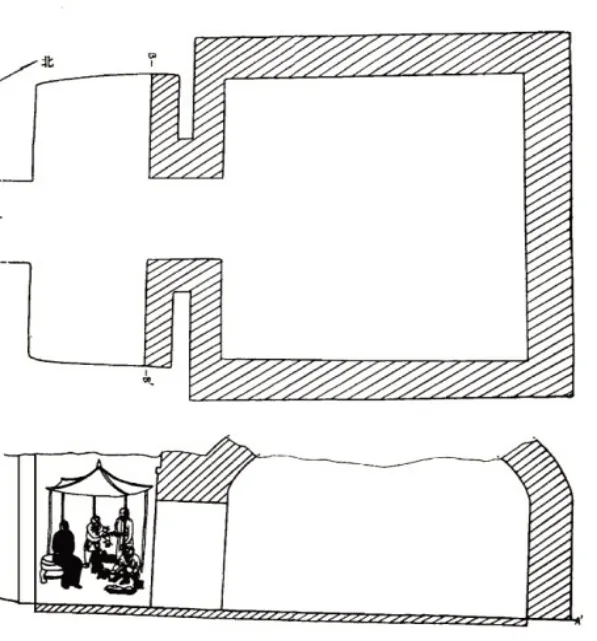

Ⅱ型:墓室平面为圆形,如山头村墓、克什克腾旗二八地1号墓、沟东辽墓、敖汉旗下湾子4号墓、白音罕山韩氏家族2号墓、敖汉旗羊山1号墓、白音罕山韩氏家族3号墓、陈国公主墓[2]等。在砖砌单室墓中除了平面为方形外,还有大量的墓室平面为圆形,呈穹窿顶,这与大同地区目前发掘的辽墓形制基本相同。但由于辽上京属于统治集团的权利中心,权贵人物云集,有些墓葬形制要相对复杂的多,多室墓常有出现,如赤峰大营子1号墓、耶律羽之墓、陈国公主墓(图4)等,这类墓的墓室平面不固定,多为方形或圆形结合,甚至为多边形。

图4 辽陈国公主墓剖面图、平面图

Ⅲ型:墓室平面呈多边形,如朝克图东山3号墓、敖汉旗皮匠沟1号墓[3](图5)、敖汉旗北三家3号墓、敖汉旗七家4号墓、敖汉旗温多瑞尔敖山辽墓、敖汉旗羊山2号墓、辽赠秦国王及大辽故皇弟秦越国妃子合葬墓等,墓室平面皆呈多边形,穹隆顶。

图5 敖汉旗皮匠沟1号墓平面图、剖面图

由此可见,辽国北地的墓葬形制形式多样,墓室平面为圆形、墓顶呈穹隆状只是其中的一种形制。大同地区的墓葬形制是受辽上京地区的墓葬文化影响,在汉人集中的西京地区偏偏选择了具有明显草原毡帐特征的墓葬形制,而辽国北地流行的方形穹窿顶墓并没有被该地区的汉人接受。由此横向对比来看,大同地区从早期一直延续到辽晚期的圆形穹窿顶墓并非受契丹墓葬形制的影响。但是有一点毋庸置疑,辽代大同地区的墓葬形制特征是在草原文化长期浸融的情况下形成的。

那么,在大同地区是否只有辽代墓葬的墓室平面为圆形、墓顶为穹窿顶呢?根据现有的发掘资料来看,显然不是,2010年10月在大同市浑源县发掘的唐墓就是其中典型案例。该墓为长方形斜坡砖砌单室墓,墓室平面呈圆形,砌筑于圆形土圹内,四壁墙体以丁砖错缝横砌,然后向内叠涩收拢,最后聚成穹窿顶,其形制与后期的辽墓完全一致。根据墓内陪葬器物推断,该墓可能为唐晚期墓葬。由此来看,在唐代晚期,大同地区可能已经出现了圆形穹窿顶墓。当然,文化的传承与习俗的延续必然要经过岁月的洗礼。早在初唐,突厥部活跃于代北地区,唐政府不拘一格、选贤任能,以突厥首领担任当地都督府都督,并有大量的突厥族及其他草原民族生活于代地,因此,与草原文化相关的习俗也一并出现在了大同地区。圆形穹窿顶墓葬的出现就是一个很好的例子,草原地区常见的毡帐不仅出现在了代地,还将其带入地下,并且一直持续到辽末,成为该地区墓葬文化的突出特点。

二、葬式特点及其文化内涵

东风里辽墓作为大同地区晚期辽墓的代表性墓葬之一,其葬式特点同样具有重要的研究价值。东风里辽墓采用的葬式为火葬,这与属早期辽墓的许从赟墓葬式相同。根据目前公开的发掘资料来看,这种葬式方式从辽早期一直持续到辽晚期,是辽代大同地区主要的葬式习俗。就现有的考古资料分析,大同地区唐代墓葬均采用土葬方式,金元墓葬则是以火葬与土葬并用的形式出现,唯独辽代独采用火葬,这是大同地区辽墓葬式与唐、金元墓葬的不同之处。

当然,这种葬式方式与同期北方(内蒙古与辽宁一带)辽墓不同。契丹早期流行先树葬再火葬的葬式习俗,《北史》记载:契丹人“其俗与靺鞨同,好为寇盗,父母死而悲哭者,以为不壮,但以其尸置于山树之上,经三年后,乃收其骨而焚之。”[4](卷94《契丹传》,P3128)在焚骨时,亲友聚众祝祷:“冬月时,向阳食,若我射猎时,使我多得猪鹿”,[4](卷94《契丹传》,P3128)表现了契丹族部落联盟时期的生产生活状况,亦说明了当时丧葬习俗概况。契丹建国以后,随着政治制度、社会经济以及宗教文化的发展,尤其是以儒家文化为代表的汉学思想对契丹政权的渗透,使辽地的葬式习俗有了明显变化。在儒家学说中,“身体发肤,受之父母”,“慎护”先人发肤是行孝的重要方式,而“入土为安”更是儒家传统丧葬观,故而“慎护戒洁,奉尸如生,斯之谓事死;身体发肤,无有毁伤,以没于地,斯之谓归全;古今达礼也”[5](P1751)成为儒家文化影响下盛行的主要葬式习俗。因此,随着契丹政权对中原传统文化的吸收,简约而朴实的树葬加火葬显然不能符合上层统治集团对来世生活的追求,因而奢华繁复的土葬风俗逐渐受到辽上层集团的青睐,成为契丹贵族主要的葬式方式。诸如已发掘的陈国公主墓、耶律羽之墓以及众多无明确纪年的辽贵族墓均采用土葬之法,且墓中都随葬了大量的金银器、瓷器、玉器等,是契丹贵族效仿中原丧葬习俗盛行厚葬及土葬之风的有力佐证。由此来看,契丹政权统治中心的葬式风俗主要以土葬为主,火葬为辅,这与西京大同地区独行火葬之风形成鲜明对比。那么,西京地区的火葬习俗源自何处?其与契丹早期萨满教影响下的火葬习俗有无关联?笔者以为可从以下三个方面进行分析。

首先,目前就契丹统辖区域内的汉人地区,诸如西京大同府、南京析津府(北京)等燕云之地流行的火葬习俗一般认为是受佛教丧葬观念的影响,笔者也在《大同辽代许从赟墓葬俗研究》[6]一文中就佛教教义中的“荼毗礼”及佛教文化中的法身观念对辽代大同地区火葬习俗形成进行了简要分析。唐末五代以来,随着佛教的广泛传播,大同地区的火葬习俗逐渐流行开来。起初火葬仅在僧侣中流行,随着佛教的兴盛,佛教徒或崇信佛法的中下层人群受“佛教终极关怀的涅槃思想和相关的法身观念的影响”,逐渐接受佛教中的“荼毗礼”葬法,并且成为该地区合乎礼法的葬式习俗。事实上,在大同地区目前发掘的辽火葬墓中均有佛教文化的痕迹,如东风里辽墓中出土的石雕真容偶像,这种以真容偶像代替肉身下葬的方法就是受佛教文化的影响,且是信奉佛法达到一定境界的佛教徒才可使用的葬式之法。此外,该墓壁画中所绘的手持经卷的侍从、腾云翱翔的金翅鸟以及代表吉祥寓意的莲花托珠、火焰宝珠等,都呈现出墓主人是一位虔诚且佛法较深的佛教信徒。同样,新添堡29辽墓出土的《彭城刘公墓志》,许从赟墓出土的3件大型塔型器、卧虎湾1号和2号墓中石棺上的梵文墨迹以及卧虎湾3号墓中石棺上墨书的“因缘尽故灭,我作如是说”(《佛说造塔功德经》末尾偈语)等,这些都说明墓主人是痴信佛法之人。

其次,除了受佛教文化影响外,自唐末以来社会动荡、战乱频繁的社会环境也是造成火葬开始流行的重要因素。安史之乱以后,唐朝开始由盛转衰,尤其是到了唐晚期藩镇割据、烽烟四起,而大同又是这场战火的前沿阵地。唐咸通十三年(872年),李克用占据大同,并以此为根据地兴兵南进,逐渐控制河东地区成为唐末最重要的政治势力。后晋天福三年(938年),后晋皇帝石敬瑭割云州(大同)与契丹,此后大同及周边地区又成为辽宋争夺土地战的主战场之一。战乱持续数十年,一直到北宋景德二年(1005年)“澶渊之盟”签订后,该地区才逐渐恢复安宁。从唐末战乱伊始一直到“澶渊之盟”签订,近130年之久,虽然中间也有过相对和平阶段,但战火是该地区的常态。连年战争,致使大同地区经济凋敝,人民生活困苦,而因战争导致的流民、贫民遍野。在这样大环境的驱使下,相较于丧葬费用较高的土葬,众多中下层民众为了维持生计就选择了更加省钱的火葬,这在大同地区早期辽墓中的随葬品可一窥端倪。从目前发掘的辽早期墓来看,随葬品以造型简单的陶器为主,鲜见制作精美的瓷器或金银器,与辽晚期墓形成明显区别,这在一定程度上印证了辽早期大同地区经济滞后,人民生活贫苦的事实。因此,相对省钱的火葬方式逐渐成为当地合乎实际的葬式方式,并在佛教的影响下以及中下层贫苦人群的推崇下,成为有辽一代大同地区主要的葬式方式。

最后,大同地处边塞,自古为北方草原民族与中原汉族的交融地带,因此少数民族地区的一些习俗在这里亦有一定程度的体现。草原民族早期皆盛行火葬,《北史》记载:突厥“死者,停尸于帐,子孙及亲属男女各杀羊、马陈于帐前祭之,绕帐走马七匝、诣帐门……,择日,取亡者所乘马及经服用之物,并尸焚之,收其余灰,待时而葬”,[4](卷99《突厥传》,P3288)而同属北地的契丹族早期亦流行先树葬再火葬的葬式习俗,诸如此类的丧葬习俗对大同地区的影响是不容忽视的。不过,就目前现有的资料来分析,契丹故地葬俗对大同地区火葬习俗的形成相较于佛教而言表现得并不是很明显,换言之,辽代大同地区的火葬风俗主要还是受佛教葬俗以及当时社会环境影响。

三、出土文物与时代特征

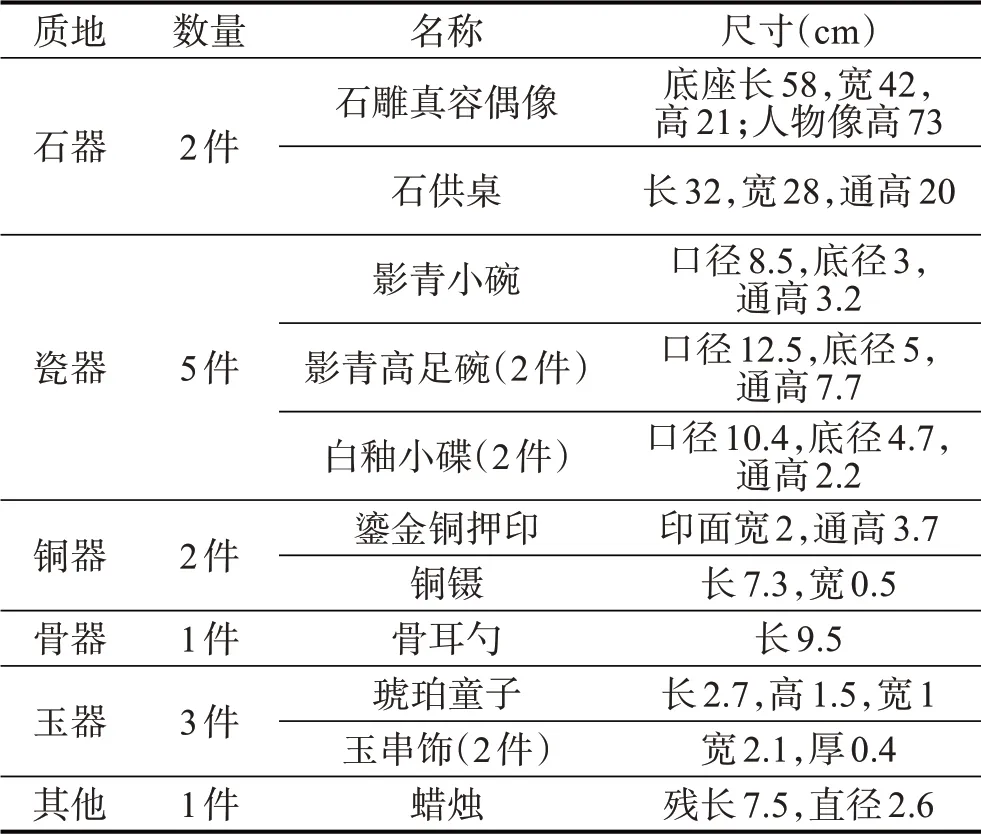

东风里辽墓是大同地区晚期辽墓的代表性墓葬之一,其壁画特征、出土器物均具有晚期辽墓的典型特征。尽管该墓早年被盗,仍出土了14件器物,包括铜器、石器、骨器、瓷器等,是研究辽晚期大同地区社会经济及随葬特征的重要实物资料。现将其出土器物整理如下。

由表1可知,东风里辽墓出土器类丰富,且以造型精巧、制作精美的瓷器为主,表现了大同地区晚期辽墓独特的随葬特点,而石雕真容偶像、鎏金铜押印以及琥珀童子等表现了墓主人与众不同的身份及社会地位。可从以下两个方面进行剖析。

表1 东风里辽墓出土器物概况[7]

(一)关于随葬瓷器的探讨

东风里辽墓共出土了5件瓷器,分碗、碟两类。碗又可分为两型,A型:圈足小碗(1件),呈敞口、尖唇、弧腹、高圈足,胎体较薄,釉色润泽,呈青白色,有玉质感。B型:高足碗(2件,图6),呈六曲花式口、圆唇、深腹、高圈足,其内外壁施青白釉,釉面开片。碟(2件,图7),大小及形制基本相同,均为六曲花式口、尖唇、弧壁、平底,器内外壁施白釉,底部芒胎,胎质细薄。此外从口沿至内腹部装饰凸棱六道,内底留7处支钉痕。

图6 影青釉高足碗

图7 白釉瓷碟

总体来看,东风里辽墓出土的瓷器造型精致、釉色光泽,是制作较为考究的一批瓷器,其色彩上虽没有同属晚期的马家堡辽墓出土瓷器惊艳,但却是大同地区辽墓出土影青瓷最多的一座墓葬,具有十分重要的研究价值。此外,不同于晚期辽墓出土的大量精美瓷器,大同地区的早期辽墓主要是以随葬陶器为主,且造型与纹饰较晚期墓葬出土的陶器相对简约。当然许从赟墓是个例外,该墓葬中出土的3件造型精美、纹饰繁复的塔型器以及6件反映该地区生活特色的炊具代表了许从赟不同凡响的身份与社会地位,是与其他早期辽墓随葬品明显不同的主要原因。不过,纵观大同地区早期辽墓的出土文物,总体呈现陪葬品器类单一、纹饰简约、色泽单调等特征。这与以东风里辽墓、马家堡辽墓为代表的晚期辽墓有明显区别。究其原因,历经唐末五代战乱,大同地区经济凋敝、百业待兴,人民生活水平较低,因此反映在墓葬中则是随葬品器类单一、陶器居多。自后晋天福三年(938年)石敬瑭将燕云十六州划归给契丹后,初期契丹统治者并未对云州(大同)给予足够的重视,直到契丹重熙十二年(1043年),辽兴宗率大军亲政西夏,考虑到云州北控西夏、南据北宋的重要战略地位后,于次年升云州为西京大同府,成为辽五京之一,由此大同的政治地位提升,其社会经济也得到了大力发展,故而在晚期墓葬中出现了与之相适应的随葬器。

(二)关于石雕真容偶像的分析

在东风里辽墓中出土了一具石雕真容偶像,圆脸、阔目、高鼻、大耳,头戴黑色幞头,身着黑色圆领长袍,双手合十于胸前,盘腿坐于长方形石榻上,腹部以下中空(图8、图9)。真容偶像是辽晚期兴起的一种特殊葬俗,具有明显的时代性、地域性,而这种随葬方式在大同地区发现较少。

图8 石雕真容偶像

图9 石雕真容偶像线图[7]

真容偶像为一种特殊的人偶,是模拟墓主人形象与容貌制作而成的随葬器,其内部通常放置死者骨灰,如河北宣化张世卿墓中出土的一具木雕真容偶像体内就盛放了墓主人的骨灰,所以从某种意义上来说,真容偶像取代了盛放骨灰的罐或棺,在一定程度上充当了葬具的功能。然而不知何故,在东风里辽墓出土的这具真容偶像中却未发现骨灰,也未发现其他葬具。笔者以为东风里辽墓中的真容偶像仅是墓主真容再现并陪伴逝者灵魂的随葬物,并非为盛放骨灰的葬具。此外,东风里辽墓在发掘时,砖床被毁,随葬品位置凌乱,墓室内有积土,由此看该墓早年曾遭盗墓者侵扰。据此推测,东风里辽墓盛放骨灰的葬具可能为做工考究、纹饰精美的瓷棺或瓷罐,在盗墓者光顾时被一同偷盗。

当然,这种以墓主人真容再现的葬具,与当时佛教丧葬习俗的影响密不可分。早在唐代时,有关高僧写真雕像就已经广为流行,如敦煌藏经洞发现的晚唐僧人坐像,其雕像内部就放置一个双层骨灰袋,内装十余块火化后的骨灰,这与辽代墓葬中出土的真容偶像极为相似。此外,在《智证大师年谱》中也有相同的记载,智证大师为唐晚期来中国求法的日本名僧,其临终前留下嘱托:“我灭后,造我像,藏骨其中,安置唐房,盖为护佛法、翊王法也。”[8](P245)这种做法显然是受佛教终极涅槃与法身观念的影响。到了辽代以后,随着佛教的广泛传播,与之相适应的随葬真容偶像的习俗得到了佛教信徒的推崇,尤其是那些有一定身份地位的汉族信徒。诚如北京马直温辽墓,河北宣化张文藻、张世卿辽墓,皆为信奉佛法的官僚或世家大族。而东风里辽墓虽没有墓志出土,但从其制作精致的随葬品、内容丰富的壁画以及有一定象征意义的真容偶像来看,该墓墓主人应是有一定等级身份且佛法达到较高程度的汉人。

四、壁画分布与题材解读

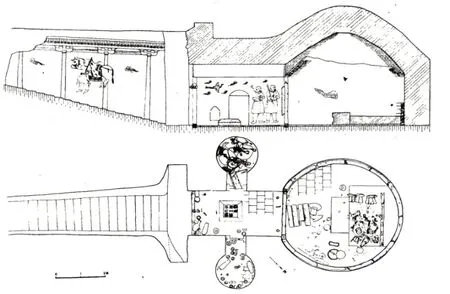

纵观大同地区已发掘出土的辽代壁画墓,我们不难发现,早期辽墓与晚期辽墓呈现完全不同的特点,早期辽墓以单纯的人物图为主,且墓室四壁没有形成固定的表现内容与绘画风格,人物壁画之间没有形成一定的承接关系,如大同机车厂辽墓、新添堡许从赟墓皆是如此。到晚期辽墓,墓室壁画有了固定的表现内容,通常南壁(即墓门两侧)绘守门侍者,东壁绘宴饮场景,西壁绘出行画面,北壁绘侍从侍奉主人的场景。大同东风里辽墓为典型的晚期辽墓,其墓葬壁画完全符合晚期辽墓的绘画风格,且壁画题材多样,内容丰富,具体呈现以下特点。

(一)南壁守门侍者图

守门图位于墓门两侧,左侧绘一“络腮胡,浓眉髭须”,手持长杖的老者(图10),右侧绘一手持羽扇的侍女(图11),人物四周绘火焰宝珠、犀角、象牙、银铤等。关于墓门两侧绘人物图的习俗由来已久,早在汉代就已经开始流行,到辽代依然不减。大同地区的辽代壁画墓几乎都有“守门人”,但形象不一,有门卫、门吏、侍仆等,门卫、门吏以男侍居多,组合上二者或为年轻的男侍,或为一老一少侍从,侍仆以男女组合为主,这些人物大多手抱长杖,呈躬身站立状,以侧身面向墓门者居多。东风里辽墓中的守门侍从以老者与女仆组合而成,二者侧身面向墓门,侍仆形象刻画与仪态表情具有辽墓壁画“守门人”的普遍特征。不过,与其他墓葬壁画不同的是,该墓守门侍从周身绘有大量火焰宝珠、犀角、象牙、银铤等纹饰。火焰宝珠纹是一种由卷云纹和火焰纹组合而成的复合型纹饰,是随着佛教的传入与兴盛而流行一种的装饰纹样,墓葬中一般绘在墓顶或墓门处,有飞天升界之意,这也从侧面反映了墓主人信奉佛法的事实。

图10 南壁守门男侍图

图11 南壁守门女侍图

(二)西壁农耕图与出行图

在该壁画墓中,农耕图与出行图在同一画面上展示,不同的是农耕图位于画面左侧,由劳作的人物、耕牛以及农具组成,由下到上分别表现播种、锄地等农作场景(图12)。出行图位于画面右侧,占据整个画面的三分之二,图像由人物、马、驼以及驼车组成(图13),也就是说,西壁画面是以出行图为主,辅以农耕劳作图,这与内蒙古赤峰、通辽一带辽墓壁画中表现游猎生活的大型出行场景不同。当然之所以如此,与二者长久以来的生产习俗密不可分。大同地区自古处于中原农耕文明与北方游牧文化的交界地带,自秦汉以来逐渐形成了以农牧为主的生产方式。《汉书》中记载:“始皇之末,班壹避地于娄烦,致马、牛、羊群千群”,[9](P293)到了唐朝后期,云朔边境牧群“既杂胡种,马乃益壮”。辽代更是在西京地区大力发展畜牧业,建立大型军马场。当然,该地区也是传统的农耕区域,早在新石器时期就开展起了早期的农业活动,历经汉唐到辽金时期,统治阶层的“重农轻赋”政策有力地促进了农业的发展。因此,在墓葬壁画中也出现了反映当时经济形态的题材。同样这类壁画内容在大同地区的其他辽墓中也有出现,如卧虎湾1、2号辽墓西壁所绘的驼车形象,五法村辽墓的牧群及牵马画面等等,均是当时经济生活在墓葬壁画中的反映。

图12 西壁“农耕图”

图13 西壁“出行图”

(三)北壁起居图

东风里辽墓中的起居图与该地区同期的其他壁画墓类似,均由侍从、帷幔、寝床及宠物等构成,但没有墓主人人物形象出现,仅通过侍从侍奉的画面去表现墓主人的存在,如画面左侧一侍从右手握一细长毛刷,左手端一带柄碗,另一侍从右臂搭白地红花浣巾;右侧侍从或手捧唾盂,或双手托盏,以此来表现主人起床后的侍奉情景(图14)。这种隐去墓主人的壁画题材几乎贯穿了整个辽代壁画墓,同时也是大同地区与同时期北方辽墓以及中原的北宋壁画墓最重要的一个区别。根据现有的资料来看,内蒙古赤峰、通辽一带发掘的辽代早期或晚期壁画墓中,不论是饮宴图或是生活图多数都有墓主人人物形象出现,如内蒙古敖汉旗羊山3号辽墓中的备饮图,就绘有墓主端坐等候,两侍从备饮的“一主二仆”形象。[10](P174)而北宋壁画墓中的“开芳宴”题材,更是呈现墓主夫妇对坐饮宴,表现夫妻恩爱的生活画面。纵向来看,北魏平城时期的壁画墓中同样也有墓主夫妇对坐的场景,如2005年在大同东郊沙岭村发掘的北魏壁画墓,墓室北壁的出行画面以及东壁的起居生活就有墓主人和墓主夫妇对坐的场景出现。由此对比,尽管辽代大同地区的墓葬壁画中出现出行、起居、宴饮或庭院生活等较为丰富的壁画题材,但在这些壁画中均没有墓主人出现,这与同期北方辽墓、中原宋墓甚至是前朝的北魏壁画墓都有鲜明区别,这是大同辽墓所呈现出来的时代性与地域性特征。

图14 北壁“起居图”

(四)东壁宴饮图

宴饮图分布于墓室东壁,由侍从、饮食器、乐器等构成(图15),侍从均头戴黑色直角或曲角幞头,身着圆领窄袖长袍,有的双手捧盘,有的手持执壶,有的手握拍板,侍从前方有盛放主食的食盒以及盛酒的鸡腿瓶与执壶等,整体画面表现出一幅迎接主人进餐侍宴的场景。而这类题材主要集中于大同地区辽晚期壁画墓中,早期墓并不见类似题材,如许从赟墓、纸箱厂辽墓均是以单独且各自成幅的人物画为主。当然,辽晚期大同地区流行的宴饮题材主要是受北宋“开芳宴”的影响,只是少了墓主夫妇对饮画面,这是因为在文化习俗传播与演进的过程中,都会或多或少地融入本地区的文化因素,使其呈现出与之关联但又明显不同的特点。同时,在这幅宴饮图中又有鲜明的契丹文化因素,如画面中的侍从均身着窄袖长袍,脚穿黑色长筒靴,这与辽早期许从赟墓、纸箱厂壁画墓中的侍从着宽袖长袍(或襦衫)且具有明显唐代衣着服饰风格的人物画像不同。窄袖长袍是契丹族的服饰特征之一,这在内蒙古地区出土的辽墓壁画中可以得到有力佐证,而东风里辽墓的人物服饰特点说明了辽晚期契丹文化已经浸润到西京大同的各个层面,甚至包括墓葬习俗。

图15 东壁“宴饮图”

结语

由上述分析,大同东风里辽墓不论是从墓葬形制、随葬器物抑或是壁画内容上都具有辽晚期墓的典型特征。首先,与大同早期辽墓相比,东风里辽墓仍延续早期墓葬形制,为砖砌单室墓,墓室平面为圆形,此外同样采用火葬,只是葬具使用了辽晚期较为流行的真容偶像,当然在这具真容偶像内并未像北京马直温辽墓、宣化张文藻辽墓出土的真容偶像内放置墓主人骨灰那样,其内空空如也,至于其原因笔者已在文中进行了推测。其次,随葬器物上主要以瓷器为主,这与辽早期以陶器为主的随葬特征不同,究其原因,应是重熙十三年(1044年)辽兴宗升云州为西京以后,该地区社会经济迅速发展并催生各类手工行业大力发展,而这种变化同样体现在了墓葬习俗中,因此晚期辽墓多以随葬瓷器为主。最后,与早期壁画墓相比,东风里辽墓壁画内容丰富,题材多样,尤其是牵驼出行画面及头梳髡发的人物形象是晚期辽墓的典型特征。