农村留守儿童校园欺凌被害现象与防治对策

——以重庆市与安徽省的对比研究为视角

2023-01-24贾健,魏博

贾 健,魏 博

一、问题的提出

农村留守儿童问题作为城乡二元体制下农民进城务工而产生的社会现象,一直受到学界的高度关注。根据国务院规范性文件的界定,留守儿童指父母双方或一方外出务工,无法与父母正常共同生活的不满16 岁的农村户籍未成年人。[1]近二十年来,学术界普遍认为,留守儿童受侵害率较非留守儿童明显偏高。[2](p15-18)在校园欺凌、性侵害、家庭暴力等社会问题中,留守儿童常常都是“受害者”。

当前学界主流观点认为,留守儿童比非留守儿童更容易遭受校园欺凌。[3](p1003)根据中国青少年研究中心的一项调查数据显示,有47.6%的留守儿童曾经遭遇过校园欺凌,远高于世界卫生组织公布的40国青少年校园欺凌发生率。[4](p5)根据2020年修订的《中华人民共和国未成年人保护法》(以下简称“《未成年人保护法》”)第130 条的规定,校园欺凌是指发生在学生之间,一方蓄意或者恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方人身伤害、财产损失或者精神损害的行为。此外,校园欺凌的地点要素通常为“在幼儿园、中小学及其合理辐射区域内”。[5](p47)学界通说认为,校园欺凌主要包括直接欺凌和间接欺凌两种类型。直接欺凌是指采用公然、明显的方式进行欺凌,包括直接身体欺凌和直接言语欺凌等类型。[6](p60)具体而言,直接身体欺凌包括打、踢、推撞、强行拿走或破坏物品等身体动作行为;直接言语欺凌包括取笑、辱骂、造谣、挖苦等言语行为。间接欺凌是指以较不易被发现的方式欺凌他人,通常借助第三方进行。间接欺凌包括关系欺凌、网络欺凌等类型。[7](p13)具体而言,关系欺凌包括散播谣言、孤立、拒绝合作等行为;网络欺凌包括利用网站及自媒体等途径实施的歧视、诋毁等行为。当前农村留守儿童所面临的校园欺凌被害现象中既存在直接欺凌也存在间接欺凌,学界及有关主体须高度重视。

校园欺凌的性质“是违反规范悖逆规则的偏差行为”。[8](p94)由于这一偏差活动存在逐步“升格”趋势,甚至有恶化为校园暴力犯罪的可能,因此,学者们从犯罪预防的角度出发,将留守儿童的反社会行为划分为表现不一致的违反规则行为、违法行为和犯罪行为三个亚型。[9](p15-36)《未成年人保护法》第39条规定,学校等主体有义务制止校园欺凌行为,避免校园欺凌行为恶化为校园暴力犯罪。根据被害人学的基本观点,被害预防是犯罪预防的重要方法,被害预防强调通过消除致害因素实现预防被害,进而预防犯罪。预防被害包括消除和减少潜在被害人方面招致被害的各种措施。①参见郭建安:《犯罪被害人学》,北京大学出版社1997年版,第42—43页。因此,提升留守儿童校园欺凌被害预防能力,可以有效减少校园欺凌行为,避免校园暴力犯罪的发生。故而,本文从校园暴力犯罪预防的角度出发,运用越轨社会学的相关理论及犯罪被害人学的研究方法,探究农村留守儿童遭受校园欺凌被害现象的基本情况及地区差异,以期在保证政策法律统一执行的基础上,探索具有针对性的留守儿童校园欺凌被害预防措施。

二、农村留守儿童校园欺凌被害现状调查

(一)农村留守儿童校园欺凌被害调研的开展

根据民政部摸排数据显示,四川、安徽、湖南、河南、江西、湖北和贵州7 省的留守儿童数量较多,此7省的农村留守儿童总数占全国总数的69.7%。②参见于阳:《留守儿童犯罪防治与被害预防实证研究》,载《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2018年第5期。与四川省同属川渝地区的重庆市,农村人口外出务工现象十分普遍。根据重庆市人大的调查数据显示,重庆农村外出务工人员近700万,有200多万未成年子女,占农村地区未成年人总数的半数以上。[10](p144)基于上述统计数据,本文采用整群抽样的方法,选取重庆市作为中西部地区农村留守儿童校园欺凌被害现象的代表区域,以安徽省作为东部地区的代表区域,通过对比研究的方法,解析农村留守儿童校园欺凌被害现象。

课题组在结合文献及实际情况的基础上制作了调查问卷,于2021年6—7月随机抽取了重庆市3所乡镇中小学、安徽省4 所乡镇中小学五至九年级学生为研究样本。共发放问卷914 份,回收有效问卷882 份。调研对象的年龄为9—16 岁,其中:男生453 名,女生429 名;留守儿童290 名,非留守儿童592名。

调研结束后,课题组运用SPSS 25.0 软件进行数据分析,分别应用描述性统计、卡方检验、线性回归模型等方法探究农村留守儿童校园欺凌现象的具体情况。应用线性回归模型、二元Logistic 回归模型探索农村留守儿童校园欺凌行为发生的影响因素,以P值小于0.05作为具有显著性的标志。

(二)农村留守儿童校园欺凌被害现状

1.重庆地区农村留守儿童校园欺凌被害现象的抽样调研结果

根据课题组在重庆市3 所乡镇中小学的调研,留守儿童的人数为109 人,占比为33.74%。在调研前的三个月中,共有91 名留守儿童遭受过不同程度的校园欺凌,占83.49%。其中,“被同学取笑”的有72 名,占66.10%,报告为“每天都有”的有13 名,占11.9%,本组平均值为1.46。③问卷共设置6个程度选项,其中“从不”记为0,“只有一两次”记为“1”,“一个月两三次”记为“2”,“一周一次”记为“3”,“一周多次”记为“4”,“每天都有”记为“5”,后面的8种欺凌类型采同种计分规则。“被同学辱骂”的有54 名,占49.5%,报告为“每天都有”的有10 名,占9.2%,本组平均值为1.15。“被同学散播有关自己的谣言”的有59 名,占54.1%,报告为“每天都有”的有7名,占6.4%,本组平均值为1.03。“同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”的有40 名,占37.4%,报告为“每天都有”的学生有4 名,占3.7%,本组平均值为0.71。“同学强行拿走你的东西”的有42 名,占38.5%,报告为“每天都有”的学生有4 名,占3.7%,本组平均值为0.71。“被同学孤立”的有42 名,占38.5%,报告为“每天都有”的学生有6 名,占5.5%,本组平均值为0.76。“同学故意推撞你或打你”的有43 名,占39.4%,报告为“每天都有”的学生有5 名,占4.6%,本组平均值为0.73。“同学通过公共社交网站传播谣言或取笑你”的有14 名,占12.8%,报告为“每天都有”的学生有1 名,占0.9%,本组平均值为0.25。“同学通过私人社交软件传播谣言或取笑你”的有13名,占11.9%,报告为“每天都有”的学生有1名,占0.9%,本组平均值为0.17。

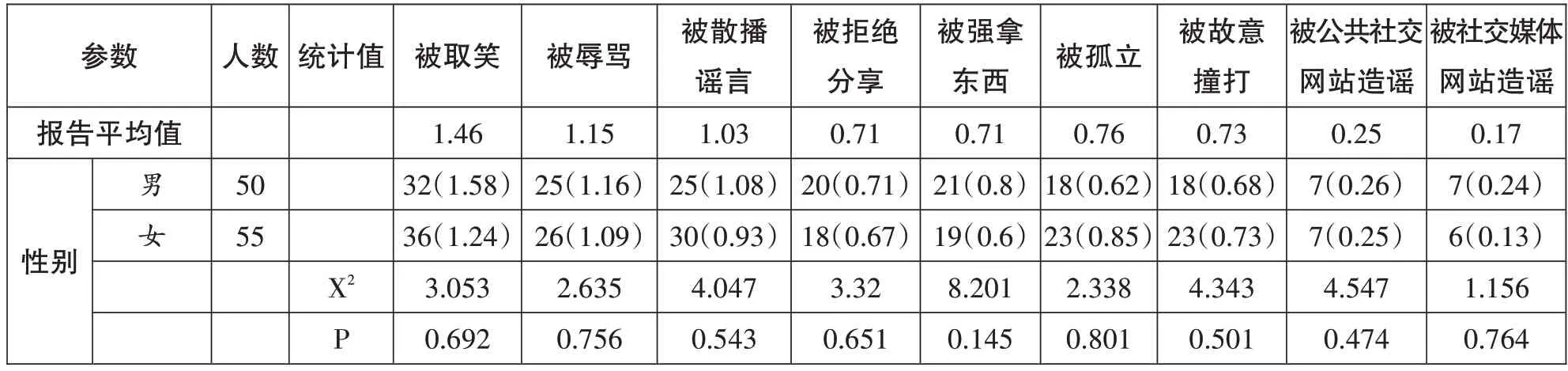

从以上数据可见,首先,尽管农村留守儿童校园欺凌报告率较高,但主要集中于“被同学取笑”和“被同学辱骂”两种较为轻微的类型,较为严重的校园欺凌类型的报告率相对较低。其次,校园欺凌行为报告率中男生略高于女生,但是性别差异并未达到具有显著性的程度(X2值分别为3.053、2.635、4.047、3.32、8.201、2.338、4.343、4.547、1.156,P 值均大于0.05)。此外,就“被同学孤立”这一现象而言,女生报告率略高于男生报告率(女生组的平均值是男生组的1.37倍)。(见表1)

表1 重庆地区受调研农村留守儿童遭受校园欺凌类型报告率平均值及性别差异

此外,根据整群抽样的基本原理,从盖然性的角度观察,绝大部分校园欺凌行为发生在同班、同校学生之间。根据被害人学的基本观点,加害人与被害人是一个互动的过程,加害现象从来就不是加害人的“独角戏”,而是加害人与被害人互动的“二人转”。①参见刘军:《刑法学中的被害人研究》,山东人民出版社2012年版,第246页。故而,本课题组同样对于留守儿童实施校园欺凌现象进行调研。根据重庆市3 所乡镇中小学的抽样调研结果显示,在调研前的三个月中,共有92 名留守儿童对他人实施过不同程度的校园欺凌行为,占84.4%。其中,“你拒绝与同学一起做事、玩耍和分享东西”的有44 名,占40.4%,本组平均值为0.51。②问卷中的程度选项与前文被害现象的程度选项相同。“你取笑同学”的有36名,占33%,本组平均值为0.5。“你强行拿走或破坏同学的东西”的有13 名,占11.1%,没有学生报告“每天都有”实施该行为,本组平均值为0.2。“你故意推撞或打同学”的有10 名,占9.2%,“你散播有关同学的谣言”的有9 名,占8.3%,本组平均值为0.1。“你辱骂同学”的有20 名,占18.3%,本组平均值为0.28。“你孤立同学”的有14 名,占12.8%,本组平均值为0.17。“你通过公共社交网站取笑同学或传播谣言”的有2名,占1.9%,本组平均值为0.02。“你通过私人社交媒体取笑同学或传播谣言”的有3 名,占2.8%,本组平均值为0.05。

2.安徽省农村留守儿童校园欺凌被害现象的抽样调研结果

根据课题组在安徽省3 所乡镇中小学的调研结果显示,留守儿童人数为181 人,占比为32.37%。在调研前的三个月中,共有135 名留守儿童遭受过不同程度的校园欺凌,占74.58%。其中,“被同学取笑”的有92名,占50.3%,报告为“每天都有”的有12名,占6.7%,本组平均值为1。“被同学辱骂”的有72名,占38.8%,报告为“每天都有”的有8名,占4.5%,本组平均值为0.79。“被同学散播有关自己的谣言”的有82 名,占44.4%,报告为“每天都有”的有5 名,占2.8%,本组平均值为0.79。“同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”的有80 名,占42.9%,报告为“每天都有”的学生有7 名,占4%,本组平均值为0.76。“同学强行拿走你的东西”的有54 名,占28.7%,报告为“每天都有”的学生有7 名,占3.9%,本组平均值为0.57。“被同学孤立”的有51 名,占27%,报告为“每天都有”的学生有5 名,占2.8%,本组平均值为0.49。“同学故意推撞你或打你”的有59名,占31.5%,报告为“每天都有”的学生有2 名,占1.1%,本组平均值为0.53。“同学通过公共社交网站传播谣言或取笑你”的有19名,占9%,报告为“每天都有”的学生有1 名,占0.6%,本组平均值为0.17。“被同学运用社交软件造谣”的有20 名,占11.1%,报告为“每天都有”的学生有3 名,占1.7%,本组平均值为0.22。

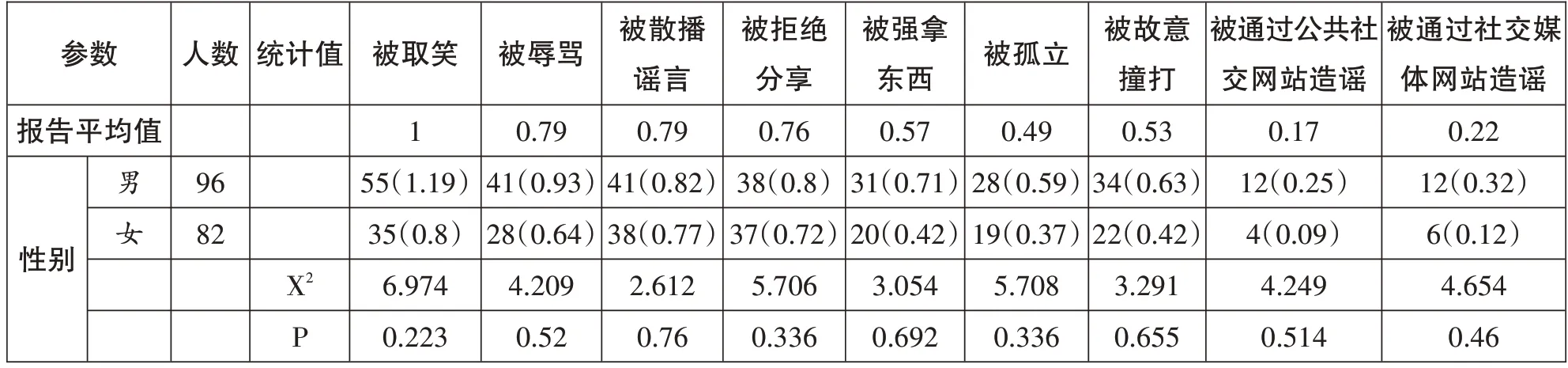

从以上数据可见,首先,安徽地区农村留守儿童校园欺凌报告率与重庆地区相关数据类似,呈现出比例较高的态势,但主要集中于“被同学取笑”“被同学辱骂”以及“同学散播有关你的谣言”三种较为轻微的校园欺凌类型上,较为严重的校园欺凌类型的报告率相对较低。其次,与重庆地区相关数据类似,男生校园欺凌行为报告率略高于女生,但是性别差异并未达到具有显著性的程度(X2值分别为6.974、4.209、2.612、5.706、3.054、5.708、3.291、4.249、4.654,P 值均大于0.05)。与重庆地区相关数据不同的是,安徽地区校园欺凌类型的男生组报告率的平均值均高于女生组的数据。(见表2)

表2 安徽地区农村留守儿童遭受校园欺凌类型报告率平均值及性别差异

基于前述观点,本课题组同样对安徽省乡镇中小学留守儿童实施校园欺凌现象进行调研。调研结果显示,在调研前的三个月中,共有87 名留守儿童对他人实施过不同程度的校园欺凌行为,占48.1%。其中,“你拒绝与同学一起做事、玩耍和分享东西”的有67 名,占37.9%,本组平均值为0.59。“你取笑同学”的有55 名,占31.1%,本组平均值为0.48。“你强行拿走或破坏同学的东西”的有20 名,占11.4%,本组平均值为0.18。“你故意推撞或打同学”的有23名,占13%,本组平均值为0.23。“你散播有关同学的谣言”的有29 名,占16.4%,本组平均值为0.28。“你辱骂同学”的有24 名,占13.6%,本组平均值为0.28。“你孤立同学”的有21 名,占11.9%,本组平均值为0.21。“你通过公共社交网站取笑同学或传播谣言”的有14 名,占7.9%,本组平均值为0.2。“你通过私人社交媒体取笑同学或传播谣言”的有12名,占6.8%,本组平均值为0.19。

(三)对调研情况的总结

从地域上看,安徽地区农村留守儿童校园欺凌被害报告率明显低于重庆地区相关数据。通过对比两个地区的报告率平均值,我们可以发现,在前述9 种校园欺凌类型中,重庆地区的报告率平均值分别为安徽地区报告率平均值的1.46 倍、1.46 倍、1.3 倍、0.93 倍、1.24 倍、1.55 倍、1.38 倍、1.47 倍、0.77倍。①本处及正文以下部分所称的“9种校园欺凌类型”指被同学取笑,被同学辱骂,被同学散播有关自己的谣言,同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西,同学强行拿走你的东西,被同学孤立,同学故意推撞你或打你,同学通过公共社交网站传播谣言或取笑你,被同学运用社交软件造谣。据此,我们可以得出如下结论:一方面,被害调研得出的结论总体上与民政部的留守儿童摸底数据相吻合,与潘跃等学者的调查结果相一致,[11]符合“西部地区由于经济落后,监管落后,留守儿童易受到校园欺凌侵害”这一惯常认识。另一方面,网络校园欺凌作为一种新兴的校园欺凌类型,值得家庭、学校和社会的广泛关注。重庆地区农村留守儿童网络欺凌的被害率与安徽地区相关数据相比并无较大差异,可以证实作为西部地区的重庆市的乡村互联网设施得到了较大程度的普及。但是,结合农村留守儿童实施校园欺凌的视角考察,安徽地区农村留守儿童利用互联网实施校园欺凌的报告率依次为重庆地区相关数据的10 倍(通过公共社交网站造谣)及3.8倍(通过社交媒体网站造谣),可见作为东部地区的安徽省农村留守儿童滥用互联网现象相比西部省份较为严重,从特殊群体的权利保护与犯罪预防的角度而言,值得有关主体加以关注。

从性别上看,重庆地区和安徽地区农村留守男童校园欺凌被害率均高于留守女童校园欺凌被害率,这一现象不仅在“被同学取笑”等较为轻微的校园欺凌类型中较为明显,而且在“同学强行拿走你的东西”等较为严重的校园欺凌类型中也同样有所体现。根据当代社会心理学的研究成果,在社会认同层面,异常焦虑、渴望寻求社会承认的人不大可能采取侵犯行为。而女性的焦虑比男性强,她们为追求社会对自己的评价,较能遵从社会规范。[12](p439)因此,基于整群抽样调研方法的特性,本文认为,农村留守男童群体不仅仅是实施校园欺凌的“重灾区”,其中较为弱小的个体更是校园欺凌被害群体分布上的“重灾区”。

从“加害—被害”关系角度看,农村留守儿童实施校园欺凌的报告率相对遭受校园欺凌行为的报告率明显较少,这一现象在两个地区的调研数据中均有所体现。农村留守儿童更易于“倾诉”自身遭受校园欺凌所带来的痛苦。本文认为,上述“加害—被害”报告率之间的差异至少说明如下问题:其一,大部分农村留守儿童兼具成为加害者与被害者的可能。其二,农村留守儿童在校园欺凌事件中,往往处于“被欺凌”的一方,常以受害者的形象出现在校园欺凌事件中,实施加害行为的能力相对较弱。其三,农村留守儿童校园欺凌被害现象中存在“加害暗数”。根据心理学家Steele等人的研究成果,大多数人都会尽力维护自尊以及保持自我概念的完整性,人们会采用多种形式的自我提高。[13](p406)农村留守儿童校园欺凌的被害率与加害率的差异,一定程度上反映出被调研者在填写问卷时存在隐瞒自身欺凌行为的倾向。

从欺凌的类型上看,尽管农村留守儿童校园欺凌总体被害率较高,但往往集中于较为轻微的校园欺凌类型上。根据两地的调研数据,“取笑”和“散播谣言”是最常见的校园欺凌类型,“强行拿走东西”“推撞或殴打”等直接身体欺凌类型并不常见。本文认为,近年来,由于我国政府坚持不懈开展“扫黑除恶”专项行动,震慑了黑恶势力,很大程度上消除了“拳头硬者有理”的暴力风气。作为乡村社会的“缩影”,乡镇中小学内的肢体暴力行为也同样有所减少,针对农村留守儿童的校园欺凌行为也呈现出“关系暴力”“言语暴力”及“网络暴力”的发展趋势。

三、农村留守儿童校园欺凌被害现象的原因分析

(一)父母离家与留守儿童遭受校园欺凌的影响分析

1.对重庆地区调研数据的分析

课题组为了确定“父亲离家”“母亲离家”两种因素与9 种校园欺凌类型之间是否具备统计学意义上的显著性,对重庆地区调研数据进行了卡方检验,得出了如下结论:其一,“父亲离家”因素对于“被同学取笑”“同学散播有关你的谣言”“同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”“同学故意推撞你或打你”4 种校园欺凌类型的影响具备统计学意义上的显著性(X2值分别为11.582、11.886、15.393、16.189;P 值分别为0.041、0.036、0.009、0.006,均小于0.05)。同时,“父亲离家”因素对于其余5种校园欺凌类型的影响并不具备统计学意义上的显著性(P值均大于0.05)。其二,“母亲离家”因素对于9种校园欺凌类型的影响均不具备统计学意义上的显著性(P值均大于0.05)。

将通过卡方检验(P<0.05)的校园欺凌类型与“父亲离家”因素进行二元Logistic 回归分析,得到“父亲离家”因素对于上述4 种校园欺凌类型的影响预测模型,上述4 种自变量(即4 种校园欺凌类型)与“父亲离家”这一因变量之间均存在显著的影响关系。进一步考察相关数据,我们可以发现,“父亲离家—被同学取笑”“父亲离家—同学散播有关你的谣言”“父亲离家—同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”“父亲离家—同学故意推撞你或打你”4种模型的B值分别为0.226、0.217、0.312、0.39,Exp(B)的值分别为1.253、1.242、1.366、1.477,表明农村儿童遭受“被同学取笑”“同学散播有关你的谣言”“同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”“同学故意推撞你或打你”4 种校园欺凌行为从“从不”到“每天都有”每提高一个等级,被害人为父亲离家的留守儿童的概率就会提高1.253 倍、1.242 倍、1.366倍以及1.477倍。①本处所提及所称的“等级”,即前文“农村留守儿童校园欺凌被害现状”一节中所述的程度选项,共有6个程度选项,依次为“从不”“只有一两次”“一个月两三次”“一周一次”“一周多次”“每天都有”。(见表3)

表3 重庆地区“父亲离家”模型中关于留守儿童遭受四种校园欺凌行为的统计

2.对安徽地区调研数据的分析

课题组为了确定“父亲离家”“母亲离家”两种因素与9 种校园欺凌类型之间是否具备统计学意义上的显著性,对安徽地区调研数据进行了卡方检验,结论如下:其一,“父亲离家”因素对于“同学强行拿走你的东西”的影响具备统计学意义上的显著性(X2值为11.454;P 值为0.043,小于0.05)。此外,“父亲离家”因素对于其他8 种校园欺凌类型的影响均不具备统计学意义上的显著性(P 值均大于0.05)。其二,“母亲离家”因素对于9 种校园欺凌类型的影响关系均不具备统计学意义上的显著性(P值均大于0.05)。

将通过卡方检验(P<0.05)的校园欺凌类型与“父亲离家”因素进行二元Logistic 回归分析,得到了“父亲离家”因素对于“同学强行拿走你的东西”的影响预测模型,结果发现两者之间并不存在影响关系(B值为0.127;Exp(B)值为1.135;P值为0.156,大于0.05)。

3.讨论

从以上调研数据可以发现,父亲监护的“缺位”让重庆地区农村留守儿童更易于成为校园欺凌的被害者。本文认为,亚文化理论及被害因素理论可以对这一现象加以阐释。一方面,从加害角度而言,特定亚文化是重庆地区农村留守儿童遭受校园欺凌被害现象的重要社会因素。根据沃尔夫冈和费拉柯蒂提出的“暴力亚文化”理论,暴力亚文化预期人们将使用暴力应对轻微冲突或琐碎议论的行为“规范”,这些行为受到了社会奖赏和惩罚的支持。那些进行暴力行为的人会受到亚文化成员的赞赏和崇拜;而那些不按照这种规范使用暴力手段解决问题的人,会受到亚文化中其他人的批评或嘲弄。为避免被他人施加暴力,每个人都可能用暴力手段解决问题。②参见[美]乔治·B·沃尔德等:《理论犯罪学》,方鹏译,中国政法大学出版社2005年版,第208—209页。由于地理环境、经济发展水平、社会结构、文化等诸多原因,相比于东部省份,西部省份乡村暴力亚文化氛围较为浓重,地处西部的重庆地区亦不例外。因此,在这一社会文化氛围的驱使下,该地区部分农村青少年认为实施校园欺凌可以使其“有面子”,爱护同学反而不能获得群体的尊重,甚至有“被欺凌”的风险。故而,部分留守儿童选择加入欺凌者的队伍,一同欺凌力量较为弱小的同学(当然包括留守儿童),与校园内亚文化秩序的执行者——即校园欺凌加害者保持同伴关系,避免遭受欺凌者及校外闲散人员的暴力欺辱。从一定程度而言,在部分正式秩序较为薄弱的乡镇中小学内部,欺凌同学并非“不可理喻之举”,甚至颇有一丝“无奈”。

另一方面,从被害角度而言,父亲监护“缺位”是重庆地区农村留守儿童遭受校园欺凌被害现象的自身被害因素之一。单纯的暴力亚文化因素仍不能阐释上述调研数据所体现出的现象,本文认为,形成这一现象的原因不仅仅包含乡村暴力亚文化秩序形成的“推力”,还必然包含“父亲离家”这一因素形成的“拉力”。正是上述两股力量的共同作用,才导致父亲离家的重庆地区受访留守儿童更易遭受校园欺凌。根据被害人学中的被害因素理论,被害人的自身因素及社会因素均是被害因素的重要组成部分,自身因素包括心理特质、人口统计学上的因素、生活方式等;社会因素包括家庭环境、不良社区环境因素、重复被害的司法方面因素及其他社会因素。[14](p4)本文认为,父亲在儿童成长中,一般扮演着“保护者和惩戒者”的角色,保护未成年人不受外界欺辱,以约束未成年人远离校内外的不良人员。①例如,在访谈中,曾有访谈对象指出,正是同伴的父亲使其避免继续遭受校园欺凌。该儿童先前曾遭受校园欺凌,校内不良学生通过扎破其自行车轮胎,放学后将其围困在自行车场,对其实施取笑、辱骂及威胁等方式,勒索其财物,强迫其购买早餐给不良学生吃。后来,由于同村同伴亦遭受不良学生的校园欺凌,故该同伴父亲决定每日接送其子,并义务带访谈对象回家。此后,同伴父亲每天驾驶农用三轮车接送几个孩子回家,并在车上放置了数把铁锹。由于同伴父亲在本村从事屠宰生意,年轻时还因打架受过刑事处罚,在村庄中“一般人不敢惹”。该儿童表示,从此以后,不良学生慑于同伴父亲手中的铁锹以及“进过局子”“打架不要命”等社会评价,只得远远观望,再未对其实施过欺凌行为。一旦父亲离家,留守儿童将很难得到替代性的保护措施,被害人生活方式及家庭因素的异常变化使其更易于成为被害目标,被害率有所增加。校内不良学生通过实施较为轻微的校园欺凌行为对留守儿童加以“试探”之后,发觉自身并未受到来自被害者父亲的警告,便变本加厉,逐步实施较为严重的校园欺凌行为。同时,由于父亲离家,母亲忙于生计,农村留守儿童欠缺必要的教育引导,往往难以辨识校园欺凌者与真正值得尊敬的权威者,误将校园欺凌者当作“成功人士”加以“崇拜”。根据生活方式暴露理论,(被害人)常与具有加害特性的人接触交往,其暴露于危险情形的机会越多,被害的可能性也就越大。②参见任克勤:《被害人学基本理论研究》,中国人民公安大学出版社2018年版,第39页。因此,部分留守儿童对校园欺凌者的“崇拜”态度,也是其遭受校园欺凌的重要因素。

(二)学校及社会因素与留守儿童遭受校园欺凌的影响分析

1.对重庆地区调研数据的分析

为了探究学校及社会因素与农村留守儿童校园欺凌被害现象的关系,课题组在整理重庆地区调研数据的基础上,选取了10 种相关因素:“独自上学”“独自在街上闲逛”“独自晚上离家外出”“独自到陌生地方”“独自在昏暗街道步行”“感觉老师很亲切”“平时与老师沟通的频率”“觉得老师关心学生”“遇到问题希望向老师求助”“学校里有多少个好朋友”。

课题组运用卡方检验探究这10 种相关因素对于9 种校园欺凌类型的影响是否具备统计学意义上的显著性。结果显示,在全部90 种模型中(“模型”即特定相关因素与特定校园欺凌类型之间的对应影响关系),共有10 种模型具备统计学意义上的显著性,符合条件的模型分别为“独自上学—同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”“独立晚上离家外出—被同学取笑”“独自到陌生地方—被同学散播有关自己的谣言”“独自到陌生地方—同学强行拿走你的东西”“独自到陌生地方—同学通过私人社交媒体传播谣言或取笑你”“独自在昏暗街道步行—同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”“觉得老师亲切—被同学散播有关自己的谣言”“觉得老师关心学生—同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”“觉得老师关心学生—被同学孤立”“学校里拥有好朋友的数量—被同学辱骂”(X2值分别为25.803、27.105、38.97、25.297、31.754、28.782、27.784、30.393、25.841、45.161;P 值 分 别 为0.04、0.028、0.001、0.046、0、0.017、0.023、0.011、0.04、0.008,均小于0.05)。

将通过卡方检验(P<0.05)的上述10 种模型进行线性回归分析,发现上述模型中共有3 种存在显著的线性关系:同学散播有关你的谣言=2.351-0.498*觉得老师亲切;同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西=1.803-0.344*觉得老师关心学生;被同学孤立=1.956-0.376*觉得老师关心学生。模型R方值分别为0.117、0.043、0.043,意味着“觉得老师亲切”因素可以解释“同学散播有关你的谣言”11.7%的变化原因、“觉得老师关心学生”因素可以解释“同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”4.3%的变化原因、“觉得老师关心学生”因素可以解释“被同学孤立”4.3%的变化原因。上述三模型的回归系数值分别为-0.498、-0.344、-0.376(P 值均小于0.05),意味着在上述模型中,“觉得老师亲切”“觉得老师关心学生”两种因素与“被散播谣言”“被拒绝分享”“被孤立”三种校园欺凌类型之间均存在显著的负向线性关系。

2.对安徽地区调研数据的分析

与重庆地区相关调研类似,本课题组在整理安徽地区调研数据的基础上,运用卡方检验探究上述10 种相关因素对9 种校园欺凌类型的影响是否具备统计学意义上的显著性。统计结果显示,在全部90 种模型中,共有18 种模型具备统计学意义上的显著性。符合条件的模型分别为“独自在街上闲逛—同学散播有关你的谣言”“独自在街上闲逛—同学拒绝与你一起做事、玩耍或分享东西”“独自在街上闲逛—同学强行拿走你的东西”“独自在街上闲逛—同学故意推撞你或打你”“独自在街上闲逛—同学通过公共社交网站传播谣言或取笑你”“独自晚上离家外出—被同学散播有关自己的谣言”“独自晚上离家外出—同学通过公共社交网站传播谣言或取笑你”“独自晚上离家外出—同学通过私人社交媒体传播谣言或取笑你”“独自到陌生地方—同学散播有关你的谣言”“独自到陌生地方—同学强行拿走你的东西”“独自到陌生地方—同学故意推撞你或打你”“独自到陌生地方—同学通过公共社交网站传播谣言或取笑你”“独自到陌生地方—同学通过私人社交媒体传播谣言或取笑你”“独自在昏暗街道步行—被同学取笑”“独自在昏暗街道步行—同学散播有关你的谣言”“独自在昏暗街道步行—同学通过公共社交网站传播谣言或取笑你”“觉得老师亲切—被同学辱骂”“平时经常与老师沟通—同学散播有关你的谣言”(X2值分别为23.575、32.388、25.058、25.382、28.671、27.447、48.623、31.358、30.579、31.119、33.451、26.701、28.051、29.756、29.988、34.32、25.559、26.801;P值分别为:0.002、0.006、0.049、0.045、0.018、0.025、0、0.008、0.01、0.008、0.004、0.031、0.021、0.013、0.012、0.003、0.043、0.03,均小于0.05)。

将通过卡方检验(P<0.05)的上述18 种模型进行线性回归分析,发现上述模型中共有10 种模型存在显著的线性关系:同学散播有关你的谣言=0.411+0.254*独自到陌生地方;同学通过私人社交媒体传播谣言或取笑你=-0.015+0.164*独自到陌生地方;同学通过公共社交网站传播谣言或取笑你=-0.174+0.239*独自晚上离家外出;同学通过私人社交媒体传播谣言或取笑你=-0.108+0.229*独自晚上离家外出;同学散播有关你的谣言=0.416 +0.231*独自在昏暗街道步行;同学通过公共社交网站传播谣言或取笑你=-0.125+0.145*独自在街上闲逛;同学故意推撞你或打你=0.091+0.189*独自在街上闲逛;同学强行拿走你的东西=0.087 +0.210*独自在街上闲逛;同学散播有关你的谣言=0.195+0.279*独自在街上闲逛;被同学辱骂=1.651-0.337*觉得老师亲切。模型R 方值分别为0.031、0.027、0.092、0.054、0.026、0.055、0.05、0.042、0.063、0.06,意味着上述模型中的相关因素,分别可以解释对应校园欺凌类型被害率3.1%、2.7%、9.2%、5.4%、2.6%、5.5%、5%、4.2%、6.3%、6%的变化原因。上述模型的回归系数值分别为0.254、0.164、0.239、0.229、0.231、0.145、0.189、0.21、0.279、-0.337(P 值均小于0.05),意味着在上述模型中,“觉得老师亲切”因素与“被同学辱骂”之间存在显著的负向线性关系,“独自到陌生地方”“独自晚上离家外出”“独自在昏暗街道步行”“独自在街上闲逛”4种因素与“被散播谣言”“被网络欺凌”“被故意撞打”“被强拿东西”4 种校园欺凌类型之间存在显著的正向线性关系。

3.讨论

(1)特定时空条件使农村留守儿童更易于遭受校园欺凌侵害

结合调研情况发现,农村留守儿童独自上学、独自到陌生地方、独自在街上闲逛等独自外出行为,均可显著增加其遭受取笑、辱骂、散播谣言、故意撞打等校园欺凌现象的概率,这一现象在两个地区的调研数据中均有所体现,其中安徽地区的调研结论尤为明显。

本文认为,被害人学中的情境理论可以对这一现象加以阐释。根据情境理论的基本观点,情境研究方法将犯罪事件视为被害人与犯罪人在活动的时间和空间上趋同的结果,以及犯罪事件是对机会和诱因的反应。易被害空间是指被害人容易受到犯罪侵害的空间,包括易被害的地区和易被害的地点。[15](p129,322)从总体上而言,校园欺凌行为并非犯罪行为,但从校园暴力犯罪预防的角度看,校园欺凌行为同样是对于某些诱因的反应生成物。在教学楼、食堂等师生较多的地方,校园欺凌行为囿于监督力量的强大以及“大庭广众”这一场域的限制,往往难以显现,此类区域内的校园欺凌行为往往比较隐秘。一旦离开了校方人员集中监控的区域,校园欺凌行为便拥有了实施的便利条件。故而,一方面,校园欺凌行为往往发生于上下学路上、校园内角落区域等地点。这些地区作为“易被害空间”,使欺凌者可以“安心”欺凌被害者而不被他人制止。另一方面,农村留守儿童由于缺乏监护力量,独自出行的次数较非留守儿童而言偏多,这一现象作为一种“被害情境”,导致留守儿童往往势单力薄,难以反抗欺凌行为,较非留守儿童易于遭受校园欺凌。①相关案例中的时空条件佐证了本文的分析结论。例如,2015年7月4 日,贵州毕节纳雍县八年级学生郑某,在回宿舍路上被多名同学强行拉出学校,这一过程被学校保安目睹但未出手制止,后郑某遭围殴后死亡。死者郑某属于留守学生,父母在外务工,平日住宿学校,周末去亲戚家住宿。本案中,欺凌行为参与者共有13 人,均为郑某就读中学的学生,年龄在十四五岁左右。在本案中,郑某独自行走在“回宿舍路上”,作为演化为校园暴力犯罪的严重校园欺凌行为的时空条件,与本文的调研结论可以相互印证。参见《留守学生遭殴致死不给抄作业引发血案13 人围殴1 人》,载https://www.guancha.cn/broken-news/2015_07_19_327329.shtml,2015-07-19.

(2)教师的关爱很大程度上可以降低留守儿童校园欺凌被害率

上述调研结果显示,感觉老师对自己很亲切、经常愿意和老师沟通、觉得老师很关心学生的受访留守儿童遭受校园欺凌的概率明显较低,这一调研结论与梁兵等学者的调研结论基本一致。②梁兵指出,学生学习的积极性和动力以及人格的健康发展都会受到师生关系的影响,教师对学生行为的评价直接影响到学生的自我认知,进而其自尊的发展也会受到影响。参见梁兵:《试论教学过程中师生人际关系及其影响》,载《新疆大学学报(哲学社会科学版)》1993年第3期。本文认为,控制理论和社会支持理论可以从加害—被害两个方面阐释这一现象的发生原因。

其一,从加害角度而言,乡镇中小学学生易于实施校园欺凌越轨行为,与社会、家庭等方面的“依恋”力量薄弱相关。根据美国社会学家赫希的假设,我们所有的人在本能上都有偏差,但大部分人并未表现出这种本能,这是因为我们对社会有“强烈的契约意识”。如果社会的契约观念较薄弱,我们就可能出现偏差行为。根据赫希的理论,契约观念有4 种,其中之一便是“依附”于常规的人群和机制。青少年可能通过敬爱父母、交朋结友、怀念学校、努力提高工作技能等来表达这种依附感。③参见[美]亚力克斯·梯尔:《越轨,人为什么干坏事》,王海霞、范文明等译,中国人民大学出版社2014年版,第24—25页。然而,由于城乡差异产生的“虹吸效应”,乡村人才逐步进入城市,乡村内部的道德制约机制日趋瓦解。乡镇中小学相对呆板落后的教学模式,往往难以激起农村儿童的“依恋”,更难以因为“依恋”放弃实施“自我放纵”的越轨行为。

其二,从被害的角度而言,教师关爱对农村留守儿童校园欺凌被害现象的遏制作用,可以用社会支持理论加以阐释。社会支持是一定社会网络运用一定的物质和精神手段对社会弱者进行无偿帮助的一种选择性社会行为。社会支持的主体是一定的社会网络,社会支持的客体是一定的社会弱者,社会支持的介体是一定的物质支持和精神支持。社会支持的本质特征有社会性、选择性和无偿性。社会支持网络涵盖了个体、群体、国家之间。④参见陈成文,潘泽泉:《论社会支持的社会学意义》,载《湖南师范大学社会科学学报》2000年第6期。农村留守儿童由于父母离家,家庭支持网络相对薄弱。无论采取隔代监护模式还是亲友监护模式,留守儿童的实际监护人面对校园欺凌时,往往陷入“没有能力管”及“管了不讨喜”的尴尬境遇,干预能力十分有限。根据被害因素理论,家庭支持网络的薄弱是留守儿童遭受校园欺凌的自身被害因素,导致其被害概率增加。同时,教师、学校支持网络作为儿童成长中的重要支持网络,具有弥补留守儿童家庭支持网络的重要作用。故而,完善教师、学校支持网络,切实转变教育观念和教育模式,实施“以人为本”的人文主义教育模式,避免“唯分数论”的僵化考评模式,让留守儿童切实感受到来自教师、学校的关注与关爱,是消除留守儿童自身被害因素,避免其遭受校园欺凌被害的重要途径。

四、农村留守儿童校园欺凌被害防治的对策分析

(一)着力减少因监护人外出而产生的监护“真空”

其一,通过各种措施,鼓励有条件的进城外来务工人员返乡创业。受城乡二元户籍制度及自身经济条件的限制,现阶段,我国城市地区注定无法吸纳全部的农村留守儿童。调研结果显示,父母离家使留守儿童更易于遭受校园欺凌,父母的监护力量往往是其他监护力量难以替代的。故而,如需治理留守儿童校园欺凌乱象,则势必需要将防治留守儿童校园欺凌被害问题置于“三农”问题的视野加以认识。地方政府应该加强对乡镇企业的帮扶力度,通过财政扶持、定点帮扶、科技惠农等方式,吸引进城务工人员返乡从事农业相关产业,鼓励务工返乡人员利用自身经验、技术实施创业活动,使其在家乡拥有稳定的事业。通过强化“父母在场”这一被害制约因素,降低留守儿童校园欺凌被害率。

其二,加强替代监护人的监护能力训练。现阶段,农村劳动力进城是我国城市化进程中不可消除的客观现象,祖父母、亲友等替代监护人不可避免地承担了留守儿童的实际监护职责,然而,从实际效果看,上述主体的监护能力亟须提高。一方面,应由民政部门牵头,由村民委员会、街道办事处等主体配合,加强对替代监护人的监护能力训练。定期组织心理学、教育学、法学等领域的专业人士开展讲座活动,传授例如父母管理训练①父母管理训练是一种以家庭为单位,通过教授父母或其他主要照看者有效的家庭管理方式来改善家庭功能、增进亲子沟通、促进儿童的社会性发展,从而预防儿童的严重问题行为特别是反社会行为的干预方案。参见刘文、李志敏、张玄等:《跨文化父母管理训练模型述评:PMTO 模型》,载《内蒙古师范大学学报(教育科学版)》2015年第8期。等教育方法,对隔代抚养者或其他抚养者进行替代性培训,提升替代抚养者的补偿教养能力,[16](p103)从而强化替代监护人对校园欺凌事件的处理能力和处置意愿,降低留守儿童校园欺凌被害率。另一方面,民政部门应与乡镇政府等主体配合行动,通过财政扶持、联系公益组织等手段,逐步扩大农村地区社工服务队伍的规模。同时,相关主体可以鼓励村民积极参与留守儿童的照护工作及校园欺凌预防处置工作,积极利用“家族”“乡贤”等乡村优势资源,对替代监护人进行监督和帮助,确保替代监护人能够依照《民法典》《未成年人保护法》等法律规定,履行监护职能,妥善处理留守儿童校园欺凌被害事件。

其三,对于已经受到较为严重校园欺凌的农村留守儿童,应确保监护主体依法积极履行监护职能,推动欺凌事件得到妥善认定和处理。根据《未成年人保护法》第39 条的规定,学校有义务通知校园欺凌者与被害者双方监护人,共同参与欺凌行为的认定与处理,并对被害者进行心理疏导教育。②《未成年人保护法》第39 条规定,学校对学生欺凌行为应当立即制止,通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理;对相关未成年学生及时给予心理辅导、教育和引导;对相关未成年学生的父母或者其他监护人给予必要的家庭教育指导。然而,由于留守儿童父母处于经常性的离家状态,监护能力较为薄弱。乡镇中小学在履行这一告知义务的过程中,应充分考虑留守儿童父母工作的实际情况,做到“最大限度地告知”,应尽可能地将校园欺凌事件告知其父母,其父母无法通知或无法处置的,应告知其父母委托的替代监护人,如替代监护人不处置或没有能力处置的,应告知留守儿童所在的村民委员会、街道办事处及民政部门,最大限度保证“合适成年人”参与校园欺凌事件的认定和处理。

(二)多项并举,构建校园防范制度体系

其一,落实“双减”政策,避免乡村教师将成绩作为衡量学生的唯一标准,加强对学生的人文主义教育和关爱教育。如上所述,教师关爱可以有效防治留守儿童校园欺凌被害现象。这启示我们,一方面,应加强乡村教师队伍建设,增加乡村教师薪资待遇和职业荣誉感,着力遏制乡村教师队伍的人才流失现象,加强乡村教师的师风师德建设。另一方面,应引导乡村教师群体正确看待成绩相对较差的留守儿童,对留守儿童提供更多的照顾和关心,尤其关注留守儿童与同学的相处情况,避免留守儿童因教师“排挤”而成为被欺凌对象。另外,乡村教师在留守儿童校园欺凌现象的认定问题上应亲力亲为。本文认为,部分学者主张通过“学生管学生”的方式防治校园欺凌的观点值得商榷。①学者常进锋等人认为,学校可以选拔各年级学生中的主要学生干部、少先队长作为校园文明监督员,监督提高校园欺凌的识别率和报告率。参见常进锋,刘烁梅,虎军:《甘肃省某县农村留守儿童校园欺凌行为现状》,载《中国学校卫生》2018年第9期。欲减少留守儿童的校园欺凌被害现象,势必需要消除被害因素,而不能另行制造被害因素。班干部等主体的纠察活动“事实上”替代了教师及学校的管理活动,反而为班干部等主体制造了欺凌同学的致害机会,这显然与初衷背道而驰。②在访谈中,有留守儿童指出,当下我国部分中小学设置了“值周生”制度,高年级学生轮流协助德育老师管理纪律,拥有德育扣分的“初查权”。然而,在实践操作中,赋予学生干部“监督权”反而导致了校园欺凌的发生,“值周生”往往需要寻找“好欺负”的学生进行扣分以完成“监督指标”。该受访者甚至亲眼见到低年级学生面对“值周生”的“扣分特权”时下跪求饶。

其二,加强对留守男童的关注程度,遏制留守男童校园欺凌现象。调研结果显示,男童更易于成为校园欺凌的被害者。一方面,应完善乡镇中小学的体育文娱设施,开设积极向上的竞技活动项目,根据留守男童的心理特点,引导其树立“竞争不是打架”及“尊重弱者”的正确男性观念,避免男童群体之间的正当竞争行为演化为校园欺凌行为。另一方面,由于男童群体是乡村暴力亚文化的主要侵蚀对象,因此,深入推进乡村地区“扫黑除恶”专项斗争势在必行。尤其对于中西部地区而言,更应以“扫黑除恶”为契机,着力破除“暴力潜规则”,建构良性乡村生活秩序。同时,学校及公安、教育行政部门等主体应坚决杜绝乡村黑恶势力插手校内学生纠纷,从严打击诱骗、强迫留守男童从事违法犯罪活动的犯罪行为,尽可能消除留守男童校园欺凌的被害因素。

其三,以校园欺凌案例为基础,开展普法宣传活动,重点在于运用法律手段消除欺凌“亚文化”。调研结果显示,留守儿童较非留守儿童而言,不易通过家长平时教育的方式了解法律知识。③例如,重庆地区的调研结果显示,“通过电视、网络等媒体了解刑法与犯罪方面的知识”的平均值为0.85、“通过老师讲课或学校活动了解刑法与犯罪方面的知识”的平均值为0.757,“通过家长平时教育了解刑法与犯罪方面的知识”的平均值仅为0.374。故而,学校普法教育需要弥补家庭教育的缺失。针对现阶段留守儿童普法工作存在的问题,乡镇中小学应将越轨行为纳入普法教育的范畴,组织学生(尤其是留守学生)学习《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规。同时,学校应改变传统刑事法治教育只讲刑事案件的做法,选取未成年人“不良行为”及“严重不良行为”典型案件,宣讲校园欺凌的具体表现形式及应对措施,实现刑事法治教育的“前端化”“预防化”。通过法治教育,增强留守儿童对校园欺凌行为的辨识能力和应对能力。

其四,完善留守儿童心理干预措施,及时平复被害留守儿童的心理创伤,避免校园欺凌被害人向加害人转置。美国犯罪学家辛格研究发现,未成年时遭致被害的人在很大程度上意味着他在成年后成为犯罪人。[17](p156-159)我国学者范先佐、罗宗祺等人的研究结果证实了不良环境与留守儿童犯罪率较高之间的联系。④学者范先佐认为,由于得不到父母的亲情、关照和教育,缺乏良好的家庭教养氛围,一些留守儿童在行为习惯上易发生消极变化,表现为同学之间拉帮结派,与社会上的混混搅在一起,抽烟、酗酒、赌博、抢劫等。有些孩子由于失去父母的监管,甚至走上罪恶的深渊。参见范先佐,郭清扬:《农村留守儿童教育问题的回顾与反思》,载《中国农业大学学报(社会科学版)》2015 年第1 期。学者罗宗祺经过调研指出,31%的留守儿童平时有说谎的习惯,15%的人有过偷人钱物、破坏公物、抽烟喝酒等不良行为。参见罗宗祺:《把关爱留给每个农村“留守儿童”》,载《农村工作通讯》2005年第11期。本文的调研结果也显示,留守儿童校园欺凌被害率明显高于校园欺凌实施率。因此,地方政府应通过财政拨款、设立专项基金等方式,扶持乡镇中小学设立心理活动室,聘请专门的心理教师,开设心理学普及课程。同时,对于遭受校园欺凌的留守儿童,应及时采取心理干预,针对其可能产生的抑郁、恐惧、自我封闭等心理问题,综合采用认知疗法、理性情绪疗法、来访者中心疗法等多种心理治疗方法,平复欺凌行为产生的心理创伤,防止被害留守儿童转置为校园欺凌加害者。

其五,加强乡村儿童互联网使用规范教育,避免其利用信息媒体实施欺凌行为。调研结果显示,留守儿童网络欺凌被害现象呈现抬头趋势,这一现象在经济较发达的省份较为明显。因此,乡镇中小学应加强对留守儿童互联网使用规范的教育活动,引导学生不浏览不良网站、不看低俗小视频,正确看待互联网上的网络暴力行为。同时,面对留守儿童遭受网络欺凌的现象,学校应根据《未成年人保护法》第77 条的规定,协助留守儿童的父母或替代监护人行使权利,制止网络欺凌行为。①《未成年人保护法》第77 条规定,任何组织或者个人不得通过网络以文字、图片、音视频等形式,对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害形象等网络欺凌行为。遭受网络欺凌的未成年人及其父母或者其他监护人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等措施。网络服务提供者接到通知后,应当及时采取必要的措施制止网络欺凌行为,防止信息扩散。

(三)着力消除校园欺凌被害的社会因素

其一,公安、行政执法等部门应加强配合,重点整治校门附近相关治安死角,杜绝校外闲散人员在乡镇中小学门口逗留的现象,避免学生与社会闲散人员交往。在一定程度上,防治留守儿童校园欺凌与治理校门附近街区的社会治安属于一个问题的两个方面。校外闲散人员是部分不良学生的“保护伞”,为其欺凌其他同学提供帮助。同时,部分不良学生又在毕业、辍学后成为社会闲散人员,通过帮助不良学生欺凌他人等方式在校内招募“马仔”,甚至利用校内学生实施其他违法犯罪活动。根据被害情境理论的基本观点,如果减少或消除了产生犯罪的机会和情境性诱因,对犯罪事件就能够加以预防。[15](p129)故而,公安、行政执法等部门应在乡镇中小学附近增加人员部署数量,在校门、路口等关键部位设置警力,通过执法人员“身体在场”的方式,驱散校外闲散人员,当场制止打架、聚众闹事等行为。同时,地方政府应根据实际,改造乡镇中小学附近的老旧街区,通过增加照明设施、拆迁改建等方法,改造昏暗狭小、视野较差的街巷,取缔“三无”食品摊贩,改善附近区域的环境卫生条件,净化乡镇中小学附近的文化市场,避免留守儿童接触渲染暴力、色情等元素的音像制品、书籍等,通过治理易被害区域,消除校园欺凌的被害因素。

其二,加强惩戒教育力度,提早介入校园欺凌事件,完善专门学校制度。为了弥补留守儿童父亲保护力量不足的现状,加强惩戒教育的力度势在必行。一方面,应在政法、公安院校中开设少年法学相关课程,逐步扩大少年司法队伍和少年警务队伍,在人员分配上向留守儿童集中的地区倾斜。另一方面,适当增加专门学校的数量,完善专门学校的相关硬件、软件配套设施,加强乡镇地区专门学校建设,确保《预防未成年人犯罪法》相关规定得到落实。

其三,适当引导舆论舆情,引导公众理性看待留守儿童校园欺凌事件。调研结果显示,当下,留守儿童直接身体欺凌被害现象已经得到有效遏制,综合治理工作卓有成效。当前的主要问题在于,校园欺凌行为本身的危害性并未得到普通民众的充分重视,公众依旧将校园暴力极端事件“个案化”,忽视网络欺凌、关系欺凌等较为轻微的校园欺凌行为。对此,新闻媒体在报道涉及留守儿童校园欺凌事件时,不应仅报道事件的经过及结果,引发公众的强烈愤慨,而是应该深入报道事件发生的深层次原因以及校园欺凌行为本身的社会危害性,引导公众重视留守儿童校园欺凌被害现象,从而预防校园暴力犯罪。