超声对颈动脉易损斑块与冠心病相关性研究

2023-01-17吴龙燕郭明英黄志平黄黎银林霖丁小军

吴龙燕,郭明英,黄志平,黄黎银,林霖,丁小军

(1.江西省赣州市人民医院超声科;2.江西省赣县区人民医院超声科,赣州 341100)

冠心病作为危害生命健康的重要病症,其发病常常是动脉硬化的进展导致[1],易损斑块容易破损,容易增加急性冠状动脉综合征的发生概率。而冠状动脉的临床检测,只能运用有创CT血管造影术或者冠状动脉造影技术,由于动脉硬化属于全身性炎症免疫病变,能够将浅表颈动脉当做窗口进行预测。在过去有关颈动脉硬化和冠心病相关性研究中,十分少见报道合并炎症因子检验支持的文献资料[2]。为了进一步分析超声诊断对颈动脉易损斑块与冠心病的相关性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 基础资料 选取我院心内科收治的冠心病患者共计90例作为实验组,选取时间跨度为2020年8月至2021年6月,并选取同期健康体检者45例作为参照组,全部患者均接受冠状动脉造影检测,冠心病组纳入标准为,冠状动脉造影阶段性狭窄超过50%以上;非冠心病组为:冠状动脉造影阶段性狭窄低于50%。其中。参照组:男性25例,女性20例,年龄分布48岁~74岁,平均年龄(61.23±3.33)岁;实验组:男性50例,女性40例,年龄分布48岁~75岁,平均年龄(61.67±3.41)岁。两组患者的临床资料分析,统计学对比呈P>0.05差异无统计学意义。

1.2 成像方法 利用彩色多普勒超声诊断仪器,运用颈动脉条件,以二维、彩色多普勒血流成像、BFlow成像等方式,对全部受检者进行检测。受检者保持仰卧位姿势,双肩垫枕,将颈部充分暴露,头颈保持后仰,头转向被检测的对侧,医护工作者嘱咐患者放松颈部。高频线阵探头持续观察颈总动脉近端内中膜(IMT)是否存在增厚、斑块,确保纤维帽表面强回声完整,对其多普勒频谱展开定量分析。

1.3 血生化指标与炎性因子检验 患者入院后次日清晨接受血清样本收集,收集前,由医护工作者嘱咐患者禁食8~10小时后,在清晨保持卧位姿势,抽取3毫升静脉血。采血之后室温存储放置,等待血液样本凝固后,在每分钟2000 r的转速下,离心处理10分钟,取上清液,将其放在保温箱存储,保温箱温度控制在-80℃。等待冷冻血清样本收集完成之后,利用酶联免疫吸附试验,对白细胞介素-6、超敏C-反应蛋白、细胞间黏附因子-1进行检测,试剂盒产地于美国R&D System企业。

1.4观察指标 医护工作者准确记录颈内动脉近端内中膜厚度、粥样斑块大小、内部回声、均质程度、表面等情况。同时,把其病变程度划分为不同等级[3],IMT小于1.0毫米表示内膜线处于光滑状态;ITM大于1.0毫米且小于1.3毫米表示表面欠光滑;IMT大于1.3毫米表示斑块形成,可划分为均质型斑块与不均质型斑块,同时将二者进一步划分,可分成含钙化类型、内部回声不均类型、低回声类型、溃疡形成类型等[4]。对斑块表面强回声线是否完整加以重视,不均质型斑块可能为易损斑块。临床诊断观察均交由超声科室主治医师负责。同时,将依照斑块特性划分为稳定斑块与易损斑块,颈动脉硬化斑块呈现易损斑块归于斑块易损组,而颈动脉硬化斑块呈现稳定斑块归于斑块稳定组,对比两组患者的炎性因子检测情况。

1.5 统计学分析 全部受检者的临床资料均运用统计学分析软件(SPSS 20.0版本),展开数据处理,计量资料用(±s)表示,展开t检验;计数资料用[n(%)]表示,展开卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

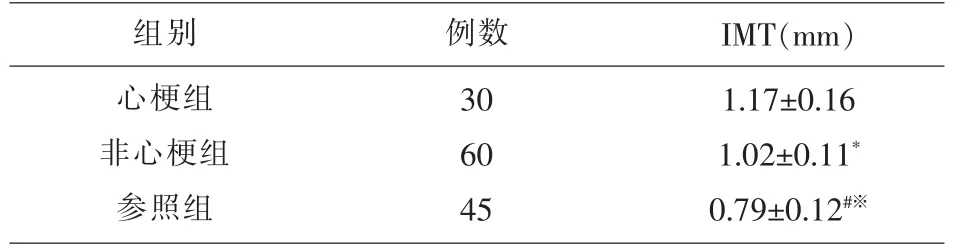

2.1 对比受检者IMT测值情况90例冠心病患者的IMT测量表示,心梗组>非心梗组>参照组,组间对比呈P<0.05差异有统计学意义,见表1。

表1 对比受检者IMT测值情况

2.2 对比实验组和参照组颈动脉粥样斑块检出率90例患者中,75例患者出现粥样斑块,检出率达到83.33%,参照组45例中,9例患者出现IMT增厚与斑块情况,见表2。

表2 对比实验组和参照组颈动脉粥样斑块检出率

2.3 对比心梗组与非心梗组颈动脉不均质型斑块检出率情况 心梗组不均质型斑块检出率达到66.66%,相较于非心梗组30.00%明显偏低,组间对比呈P<0.05差异有统计学意义,见表3。

表3 对比心梗组与非心梗组颈动脉不均质型斑块检出率情况

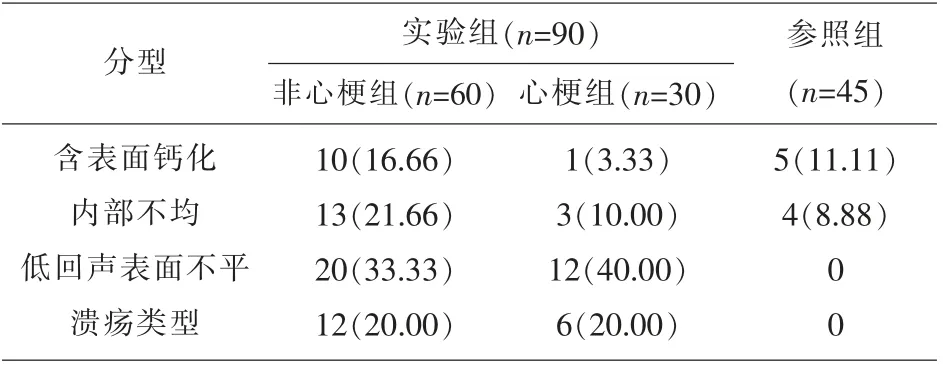

2.4 对比实验组和参照组不均质型斑块分型情况根据颈动脉超声检查显示,不均质型斑块(易损斑块)可以划分为四种类型,即表面钙化、内部不均、低回声表面不平、溃疡类型。对比实验组与参照组的检出率,冠心病组中多数不均质斑块主要以内部不均、低回声、溃疡类型为主,相较于参照组明显偏高,组间对比呈P<0.05,见表4。

表4 对比实验组和参照组不均质型斑块分型情况

2.5 实验组患者颈动脉斑块易损性同炎性因子的关系 颈动脉斑块易损组患者的炎性因子检测指标,相较于斑块稳定组明显偏高,组间对比呈P<0.05差异有统计学意义,见表5。

表5 实验组患者颈动脉斑块易损性同炎性因子的关系

3 讨论

冠心病的临床防治主要以尽早发现易损患者,并运用对症治疗方式为主[5]。因易损斑块作为易损患者的根本,所以临床鉴别易损患者需要对其展开易损斑块的识别。易损斑块主要针对容易于形成血栓或者可能快速进展为病变的斑块,怎样尽早检出易损斑块,做好临床防治工作、降低急性心血管疾病的发生概率,是临床心血管研究的重点项目。

高频超声有着较高的分辨率,能够分辨出血管壁层次与斑块回声,对部分动脉粥样硬化特征可有效识别。利用回声的基本特点与纤维帽表面强回声线完整性,对斑块性质与动脉粥样硬化程度加以明确[6-7]。本次临床研究通过将不均质型混合回声斑块,也就是纤维帽强回声线不持续界定为易损斑块,结果发现,实验组颈动脉不均质型斑块发生概率,相较于参照组明显偏高,其中,内部不均、低回声、溃疡类型等两组之间对比呈P<0.05差异有统计学意义。不均质型混合回声斑块检出情况和引起冠心病发生存在相关性联系,这与范磊等研究结果相一致[8]。根本原因是超声检测可以发现脂肪组织或者出血呈现弱回声或者混合回声,纤维增生主要以等回声、偏强回声为主,而钙化病变为强回声伴有声影。斑块回声不均病变常见于均质类型。利用超声技术进一步观察斑块形态,发现内部回声,表面结构等可以间接判定斑块的稳定性。现阶段,超声弹性成像、超声造影以及血管内超声等技术的合理运用[9],可深入观察颈动脉斑块稳定性。这些先进技术能够从多个层面体现易损斑块的病理性变化情况,但哪种技术针对检验易损斑块有着显著的灵敏性、特异性还需要深入探究。

对易损斑块而言,并不是全部易损斑块都会有出现破裂的可能,且出现破裂的斑块并不是都能引起心血管不良事件的发生。临床评定急性心血管事件还要对其他因素加以考量,例如斑块破裂的具体位置、大小形态、数量、冠脉痉挛、血液高凝状态、侧支循环、心肌受损程度等多个因素[10-11]。本次临床研究并没有对颈动脉易损斑块和冠状动脉病变支数、具体位置、冠心病严重水平等进行对比分析。除此之外,因超声的限制影响,部分表面伴有钙化斑块影响纤维帽表面持续性观察,也影响易损斑块的检出概率,针对陈旧性出血和血栓部分情况下容易增加鉴别的难度[12-13]。颈动脉超声可以成为冠状动脉造影术前筛查检测的主要手段,从而使造影检测的阳性检出率进一步提升,对冠心病的临床防治、预后治疗有着重要的预测作用,值得临床推广应用。

相关研究发现[14-15],冠状动脉粥样硬化不但是脂质沉积,还是一种炎症免疫病症,是冠状动脉粥样硬化的形成发展关键环节。易损斑块中发现单核-巨噬细胞、T淋巴细胞、肥大细胞浸润等,这些细胞能够直接或者间接作用在斑块当中的其他细胞间质成分,促使斑块出现形态改变而导致破裂。高敏C-反应蛋白作为当前临床发现最为关键的急性冠状动脉综合征炎性标记物,是一种急性情况下相反应性物质,是通过肝脏在白细胞介素-1、白细胞介素-6刺激性形成的。辛浩等在临床研究中发现[16],超敏C-反应蛋白不但是一种炎性标记物,也可通过以下机制参加冠状动脉粥样硬化的形成与发展,超敏C-反应蛋白可以引诱内皮细胞表达细胞间黏附因子-1、血管细胞间黏附分子-1以及E-选择素等;经过结合血清补体C1q与H因子激活补体经典路径;引导单核细胞表达组织因子,以便刺激外源性凝血过程。胡娟等在研究中指出[17],超敏C-反应蛋白、基质金属蛋白酶-9、细胞间黏膜因子-1等炎性因子能够对斑块稳定性加以预测。本次临床研究通过检测患者的炎性因子超敏C-反应蛋白、基质金属蛋白酶-9以及细胞间黏附因子-1等指标,结果表明,斑块易损炎性因子明显高于斑块稳定组,可见炎性因子能与超声易损斑块存在统一性,提示超声检测对易损斑块的预判有效性较高。

本次临床分析炎性因子检验说明超声易损斑块的判定有着客观性与精准性,而颈动脉易损斑块对于冠心病有着良好的预测性。为此,临床上可利用超声技术对颈动脉斑块的易损性进行科学预测,并联合炎性因子检验技术,可为动脉硬化发展与冠心病发生的诊断提供重要的依据。