论北魏后太和时代的宗室婚媾与士族化

2023-01-13刘军

刘 军

提 要:宗室成员是北魏统治集团的最上层,实现士族化乃其立足中原的关键,婚媾在此方面发挥了难以替代的作用,择偶标准的设定反映了上层阶级的内部关系和演变格局。汉化改革如火如荼的后太和时代,宗室厉行士族门第婚原则,对姻戚的家世背景提出严格要求。史志所见之帝王贵胄固定与世资一至三品的高门联姻,彰显其在新的阀阅秩序中的身份定位。与前太和时代宗室婚俗相比,北魏朝廷对代人垂青一如既往,但中原士族的上升势头亦很显著,表明宗室已被传统士族社会正式接纳,双方基于种族、文化的隔阂烟消云散。宗室婚姻蕴含的贵族主义流品法则,旨在以统一的阀阅秩序整合代人集团内外的胡汉各股势力,从而推进汉化进程,实现拓跋王朝的长治久安。

婚媾对中古门阀士族社会的重要意义是不言而喻的,除了仕宦,衡量门第等级的最佳指标莫过于它,士族要义归结起来不过“婚宦而已”。1刘军:《出土文献所见北魏早期的士族制元素——杨琏、刘玉墓志比较研究》,《重庆师范大学学报》,2020年第4期。拓跋鲜卑建立的北魏政权在士族化进程中紧跟江南时尚潮流,甚至到了亦步亦趋的程度,对婚宦的关注无以复加。《魏书》载:“朝廷每选举人士,则校其一婚一宦,以为升降,何其密也。”2魏收:《魏书》卷60,《列传第四十八·韩显宗》,北京:中华书局,1974年,第1341页。值得注意的是,“婚宦”一词,婚姻是排在仕宦前面的,重要性自然胜过后者。日本学者宫崎市定有论:“官场荣显与否受到运气的左右,不能仅仅根据这一点来决定门地。反而是婚姻关系更能够正确地反映门地,所以特别受到重视。”3[日]宫崎市定著,韩昇、刘建英译:《九品官人法研究:科举前史》,北京:生活·读书·新知三联书店,2020年,第281页。提到内徙胡人士族化的焦点群体——拓跋宗室,更不能脱离婚姻问题,姻戚的家世门第足可反观宗室在全新阀阅秩序中的身份定位,通婚圈的缔结亦是统治集团内部关系和社会形势的真实写照。需要说明的是,北魏宗室的婚姻形态有个发展变化的过程,大致以孝文帝太和改制为界区分前、后半期,前期的情况笔者已另撰专文详加阐释,兹不赘述。本文试结合宗室士族化问题,探讨后期宗室婚姻出现的新动向。关于该课题,学界成果丰硕。1代表性论著如逯耀东:《拓跋氏与中原士族的婚姻关系》,载氏著:《从平城到洛阳:拓跋魏文化转变的历程》,北京:中华书局,2006年,第181—255页;施光明:《〈魏书〉所见北魏公主婚姻关系研究》,《民族研究》,1989年第5期;高诗敏:《北朝皇室婚姻关系的嬗变与影响》,《民族研究》,1992年第6期;鲁才全:《长乐冯氏与元魏宗室婚姻关系考——以墓志为中心》,载武汉大学历史系魏晋南北朝隋唐史研究室编:《魏晋南北朝隋唐史资料》(第14辑),武汉:武汉大学出版社,1996年;柏贵喜:《四—六世纪内迁胡人家族制度研究》,北京:民族出版社,2003年;张云华:《北魏宗室与“五姓”婚姻关系简论》,《郑州大学学报》,2012年第3期。然尚存缺陷亟待改进,主要是对门第的理解比较肤浅,相应地对门第婚的层级把握有欠细致;同时过分强调族属成分,却忽视了拓跋统治者更为倾向的政治集团归属问题;另外,凸显婚姻在宗室血缘基因及气质面貌方面的改良作用,却欠缺对北朝士族最根本之体制属性的分析。鉴于此,笔者搜集整理北魏后太和时代的宗室婚例,制成囊括配偶姓望族属、阀阅世资、集团归属诸信息的资料表格附于文末,据此着重分析配偶的政治身份和世资门等,以期对士族门第婚的本质及宗室的演进趋势有所发现。

一、既往研究存在的弊端

在本文正式展开之前,有必要对过往的研究成果加以简评,以便寻找新的问题增长点。笔者认为,前人成果固然揭示了北魏士族化时代宗室门第婚的事实,但叙述方式过于简单机械。一般采用配偶门第的列举法,只要是河北崔、卢、郑、王、李,代人穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉,江南王、谢、袁、萧,便笼统地一概视为一流望族,再进行数量统计,求得门第婚的高比率,以证成既定观点。这种方法本身无可厚非,它在很大程度上受到史料的影响。如《魏书·咸阳王传》载,孝文帝为诸皇弟定亲:“长弟咸阳王禧可聘故颍川太守陇西李辅女,次弟河南王干可聘故中散代郡穆明乐女,次弟广陵王羽可聘骠骑咨议参军荥阳郑平城女,次弟颍川王雍可聘故中书博士范阳卢神宝女,次弟始平王勰可聘廷尉卿陇西李冲女,季弟北海王详可聘吏部郎中荥阳郑懿女。”2魏收:《魏书》卷21上,《献文六王列传第九上·咸阳王》,第535页。文中提及的陇西李氏、荥阳郑氏、范阳卢氏和代人穆氏都是民众约定俗成、社会一致公认的高门,据此推而广之,顺理成章地导出宗室门第婚的结论。

但问题是,姓望与门第在特定语境下是不能混淆的,姓望只是对某一家望族的概略描述,固定采用地籍加姓氏的办法,用以区别其他族望。比如同为李氏,有赵郡和陇西之别;同为崔氏,清河在博陵之上;同为王氏,太原与琅琊比肩。传统意义的“四姓”概念崔、卢、郑、王就是这样界定的,功能亦仅此而已。但是,这种姓望表述不足以呈现士族制度的全部内涵,“四姓”即四大家族的说法也被视为不经之谈。而真正代表门第的是基于直系父祖官爵资集的阀阅等第,具体而言,三世出三公为“膏粱”,出尚书令、仆为“华腴”,出尚书、领护将军为“甲姓”,出九卿及刺史为“乙姓”,出散骑常侍、太中大夫为“丙姓”,出吏部正员郎为“丁姓”,此乃时人公认的“四姓”标准。3欧阳修、宋祁:《新唐书》卷199,《儒学中·柳冲传》,北京:中华书局,1975年,第5678页。《资治通鉴》载胡三省注引梁朝裴子野的观点:“三公之子,傲九棘之家;黄散之孙,蔑令长之室。”4司马光编,胡三省注:《资治通鉴》卷128,《宋纪十·孝武帝大明二年》,北京:古籍出版社,1956年,第4039页。同样以世资官爵为衡量门第的标尺。抑或据《隋书·经籍志》所载,以家族权势影响所及的范围划分四海大姓、郡姓、州姓和县姓,无疑也是以官爵大小为基准的。

我们知道,一个大家族是由若干房支构成的,房支之下又有诸多家庭,儒家伦理倡导的累世同居、同财共爨的聚族现象其实并不常见,通常情况下都是分房分家后各自为政、各行其是,相互间甚而形同陌路。对于这种情况,日本学者守屋美都雄指出:“在通常被称为门阀的家族,与家长本位家族的强势结合相比较,以宗家为中心的大范围的宗族结合基本是不可能的。”5[日]守屋美都雄著,梁辰雪译:《六朝门阀:太原王氏家系考》,上海:中西书局,2020年,第216页。矢野主税深化认识:每个房支皆有针对其门第的评价,评价标准为官职。1[日]川合安著,柴栋译:《南朝贵族制研究》,上海:复旦大学出版社,2022年,第35页。宫崎市定则以南渡的琅琊王氏为例说明:“像王氏这样的流寓贵族,很早就不能维持举族一致共同行动的团结力,处于族人各自行动,地位最显赫者作为本族代表的状态。”2[日]宫崎市定著,韩昇、刘建英译:《九品官人法研究:科举前史》,第356页。台湾学者甘怀真先生评述:

学者在以家族或宗族定义士族或门第时,其操作概念与意象总是作为亲属团体的同居、共财、族谱、宗祠等,而这些都是明清宗族的历史经验。我们应谨慎于将明清宗族的历史经验套用于理解中古的士族,即使二者有同,但我们更在意其异处。以士族集团的共同活动,如共同祭祀为例。在中国中古的史料中,同一士族的成员有共同祭祀的证据极弱。士族中的官宦之家族是有祖先祭祀的现象。但这类祭祀多采宗法原则,只有家族中的少数人参加,未见有合族的形况。连合族共同墓祭的资料都少见。3甘怀真:《再思考士族研究的下一步:从统治阶级观点出发》,载氏编:《身分、文化与权力:士族研究新探》,台北:台湾大学出版中心,2012年,第20页。

他还特别引用詹森研究赵郡李氏的成果,证明该家族没有共同的土地财产和宗祠祭祀,甚至没有共同参加的活动。4甘怀真:《再思考士族研究的下一步:从统治阶级观点出发》,载氏编:《身分、文化与权力:士族研究新探》,第20页。周一良先生概括美国汉学家伊沛霞(Patricia Buckley Ebrey)关于博陵崔氏的研究,指出:“作为门阀士族的崔氏,虽然成员彼此之间维持着亲族血缘纽带,在危急之际可以互相信赖,但并不存在作为整个家族中心的决策机构,也没有任何一支崔氏居于领导指挥地位。因此,成员可以按照自己的意愿,各行其是。”5周一良:《〈博陵崔氏个案研究〉评介》,《中国史研究》,1982年第1期。勃海李氏家族面对冀州刺史京兆王元愉谋逆和大乘教徒法庆叛乱等一系列危机时也处于各自为战的状态。6刘军:《北朝士族门阀制度探微——以勃海李氏家族为例》,《内蒙古社会科学》,2021年第6期。大家族的分散性还表现在仕进方面,各房各家的释褐起家官高下各异,照应各自不同的世资背景。7刘军:《论北魏前期汉人士族的入仕起家与世资门第》,《四川师范大学学报》,2022年第2期。因此,家族的各支系由于复杂的情况难免在阀阅秩序中产生地位分化。8魏收:《魏书》卷33,《列传第二十一·公孙表》:“邃、叡为从父兄弟,而叡才器小优,又封氏之生,崔氏之壻,邃母雁门李氏,地望县隔。钜鹿太守祖季真,多识北方人物,每云:‘士大夫当须好婚亲,二公孙同堂兄弟耳,吉凶会集,便有士庶之异。’”第786—787页。也就是说,同一姓望的成员可能门第不等,姓望本身的等级性停留在习俗观念而非制度层面,制度性的阀阅等第则是各支系分别计算世资的结果,二者必须截然分开。9北魏孝文帝太和十九年(495)定姓族规定:“凡此姓族之支亲,与其身有缌麻服已内,微有一二世官者,虽不全充美例,亦入姓族;五世已外,则各自计之,不蒙宗人之荫也。”见魏收:《魏书》卷113,《官氏志九第十九》,第3014—3015页。显然大宗族内部各五服制分支的阀阅等第是分开核算的。前引甘怀真先生强调应当突破以姓氏概念推论中古士族的窠臼,转而以集团、阶层视角观察之,说的就是这层含义。所以,单纯以配偶的姓望分析宗室门第婚是不充分的,体现不出其中细微的等级差别,士族婚媾门当户对的真相也就轻易湮没了。

二、北魏士族门第的划分与宗室择偶标准

如前所述,姓望仅是标榜身份的铭牌,然空有铭牌无济于事,直系父祖的官爵世资才是决定一切的硬通货。那么,北魏士族的阀阅等级究竟如何划分,宗室联姻又怎样与之搭配呢?下面着重解决该问题。北魏孝文帝全面、系统地厘定胡汉门第,以开国前后为时间基点,折中新、旧官品令,综合统计世资水平,均值一至三品者,为门第一品的一流高门,即“四姓”之上层“甲乙”;均值四五品者(个别可下延至六七品清官),为门第二品的一般高门,即“四姓”之下层“丙丁”姓;皇室至亲、元功上勋、有爵封君、宰辅重臣则凌驾普通的流品秩序,贵为超品,特享“膏腴”之美誉。需要说明的是,任何一种门第体系的提出都不能自说自话,必须获得相应的佐证,各层级的地位待遇唯有确实存在明显的档次差距,假设才能自证成立。笔者以浓缩家世信息、赋予出身资格的释褐起家官为例,超品士族普遍以晋令四品、太和新令从六品以上登仕,一品士族普遍以晋令五品、太和新令正七品上阶登仕,二品士族普遍以晋令六品、太和新令正七品下阶至正八品登仕,相互间隔泾渭分明,足证划分方法比较适宜。1刘军:《〈墨香阁藏北朝墓志〉所见元魏士族起家制度考论》,《东方论坛》,2022年第2期。除去超品特例,正常情况下,官品三品是士族内部上、下层级的界限,2祝总斌:《试论魏晋南北朝的门阀制度》,载氏著:《材不材斋史学丛稿》,北京:中华书局,2009年,第174页。日本学者越智重明也认为:“如果能成为三品以上官,或曰为‘贵’的话,那就可以成为甲族。”参见[日]川合安著,柴栋译:《南朝贵族制研究》,第39页。照搬中国典章的古代日本同以三品区分堂上贵族,三品以上称“贵”,三品以下称“通贵”,所谓“礼失而求诸野”,看来是有根据的。

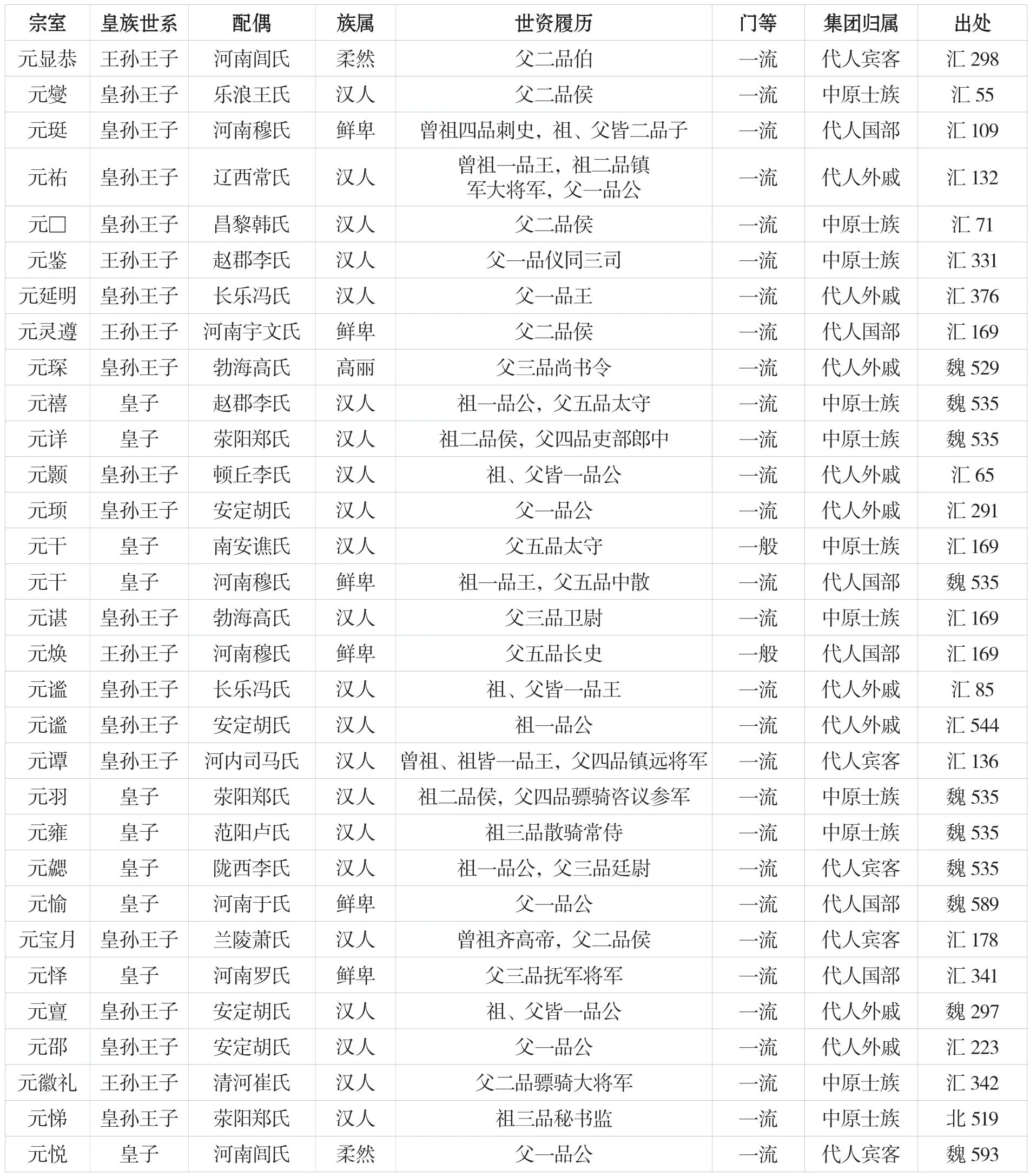

既明乎此,便可衡量宗室配偶的阀阅等级了。本文从传世正史及出土墓志筛选后太和时代的宗室婚例见文末附表,特别要求世系履历翔实,先分别调查双方的世资背景,再从中寻找对应规律。附表录入的信息须交待如下要点:首先,史志中提取的宗室婚例,仅是身份显赫的特例,如表所示,其曾祖以降三世非皇帝即王公,只能反映宗室集团的最上层。他们贵为皇室骨肉至亲,无疑属于门第“超品”的层位,因而引起史家的注意,得以著于史乘金石,至于世资逊色且事迹乏善可陈的普通宗室,实难找寻历史的记忆。不过,宗室在门阀序列中的整体定位毕竟是由地位最高、权势最显者代表的,所以,表中人物充当的是宗室婚媾等级的上限。其次,宗室配偶门第的确定不再拘泥于简单的姓氏地望,而是综合父祖的官爵世资,加权平均换算相应的阀阅等级,公式已如前述,世资一至三品为一流门第,四五品为一般门第。世系的追溯由于资料的限制,无法保证三代的以两代为准,两代亦不清楚的起码父辈要明确。再次,官爵世资的品级按《通典·职官·秩品》所载《晋官品令》衡量,晋令无载者暂依《魏书·官氏志》所载太和十七年(493)颁行的《前职员令》,但要忽略正从品、上下阶的细微差别。这是因为,孝文帝厘定姓族门第有论功行赏的意味,而功勋业绩的核算似应遵循“从旧”原则,即以当时通行之晋令、而非后来重新调整的新令为准。3刘军:《试论北魏士族铨叙依据的“资”》,《四川师范大学学报》,2019年第3期。后太和时代人物的先辈大多在太和以前仕宦,那时只有晋令可循,何来太和品令呢?

附表共罗列北魏后太和时代宗室婚例71个,配偶世资一至三品兑换一流高门者65例,占比92%;世资四五品兑换一般高门者6例,占比8%。前者具有压倒性优势,表明宗室的最上层理论上必须与异姓臣僚的顶级贵胄联姻,以此实现门第婚的紧密搭配。至于与一般高门联姻多出于特殊情况,如元妻赵光、元妻陆孟晖乃计算世资四舍五入的结果,先世至少一代做过三品以上官;元干、元焕祖孙降级婚配可能是皇帝的蓄意贬抑;4《魏书》记载:“干贪淫不遵典法,御史中尉李彪将纠劾之……而干悠然不以为意,彪乃表弹之。高祖省之忿惋,诏干与北海王详,俱随太子诣行在所。既至,详独得朝见,干不蒙引接。密令左右察其意色,知无忧悔,乃亲数其过,杖之一百,免所居官,以王还第。”见魏收:《魏书》卷21上,《献文六王列传第九上·赵郡王》,第543页。诸皇弟当中,孝文帝最厌恶赵郡王干,元干诸子如元谭、元谳、元譿等被安排以冗散至浊的羽林监释褐起家,用意与降等婚配如出一辙。元诱妻薛伯徽为续娶,已无甚苛求;仅元崇智妻薛氏尚未找到合适理由,不过考虑河东蜀薛在汾阴地域的强势,或许在一定程度上弥补了世资的不足。5刘淑芬:《北魏时期的河东蜀薛》,载黄宽重、刘增贵主编:《家族与社会:台湾学者中国史研究论丛》,北京:中国大百科全书出版社,2005年,第259页。总之,宗室恪守士族门第婚的准则,固定与胡汉一流高门联姻,当然与其自身的门第定位有关。实际上,早在太和改革以前,就已将宗室婚姻圈锁定在世资三品以上的一流高门范围内,后太和时代的宗室婚俗与之一脉相承。

北魏后太和时代,士族化浪潮风起云涌,门第婚的稳定关乎宗室的阀阅等第,故皇家借助行政力量予以督促。史籍中有正、反两方面事例可资说明。一见《魏书·高阳王传》:“(元雍)纳博陵崔显妹,甚有色宠,欲以为妃。世宗初以崔氏世号‘东崔’,地寒望劣,难之。”6魏收:《魏书》卷21上,《献文六王列传第九上·高阳王》,第557页。关于“东崔”的问题,学界众说纷纭。逯耀东先生解释道:

博陵崔氏的崔挺、崔休都曾是在朝的显要,而且孝文与肃宗都曾纳博陵崔氏女为婚,虽然他们的地望比不上崔(清河)、王、卢、李、郑,但是他们的社会地位不算低,但世宗却以“地寒望劣,难之”,可知当时诸王的“新妇”,必须“门户匹敌”的大家女,因此他们结婚对象的范围缩得很小。1逯耀东:《拓跋氏与中原士族的婚姻关系》,载氏著:《从平城到洛阳:拓跋魏文化转变的历程》,第236—237页。[美]伊沛霞认为,北魏博陵崔氏与清河崔氏处于对等的地位,且博陵在清河的北部而非东部,故“东崔”或许是指居于博陵安平周边的另一旁支。参见氏著,范兆飞译:《早期中华帝国的贵族家庭:博陵崔氏个案研究》,上海:上海古籍出版社,2011年,第101—102页。

此说仍未跳脱姓氏地望的窠臼,犹如隔靴搔痒。归根结底,还是崔显一系仕宦不显,世资没有达到三品以上之一流高门的水准。而且,从新出土的《崔楷墓志盖》来看,博陵崔氏北魏时期的联姻对象虽不乏赵郡、陇西二李和范阳卢氏等名族,但多为世资四五品的次等旁支,反证其当时尚为一般高门之事实。2倪润安:《河北曲阳北魏崔楷墓的年代及相关问题》,《中国国家博物馆馆刊》,2013年第2期。这种身份显然无法高攀皇子亲王。另一见《魏书·京兆王传》:“(元愉)在徐州,纳妾李氏,本姓杨,东郡人,夜闻其歌,悦之,遂被宠嬖。罢州还京,欲进贵之,托右中郎将赵郡李恃显为之养父,就之礼逆。”3魏收:《魏书》卷22,《孝文五王列传第十·京兆王》,第589—590页。元愉费尽心机为爱妾改换身份,假托赵郡李氏之女,以此规避婚姻非类的罪名,恰好说明宗室门第婚贯彻之坚决。倘若只知道赵郡李氏为名门望族是不够的,据《魏书·李顺传》,李恃显官至四品中郎将,其父李善和族祖李诜皆官至五品郡太守,族叔李顺、李灵追赠一品王公,综合世资三品,勉强达到一流高门水准,既能匹配元愉,亦不致太过招摇惹人生疑。受此严格管控,宗室自觉履行门第婚准则。《魏书·茹皓传》:“(茹皓)为弟聘安丰王延明妹,延明耻非旧流,不许。”4魏收:《魏书》卷93,《列传恩幸第八十一·茹皓》,第2001页。所谓“旧流”,非指魏晋以来底蕴深厚的旧门,因为永嘉乱后旧族早已南渡,而是说先世自北魏建国以来无甚官资勋劳,乃单凭茹皓邀宠而显赫一时的暴发户。足见,基于先世官爵世资的门阀因素业已深入宗室的婚姻观念,支配其社会生活。

三、北魏宗室配偶的政治归属及族属成分

北魏前太和时代,宗室婚配基本遵循开国君主道武帝的意旨:“诸公主皆厘降于宾附之国,朝臣子弟,虽名族美彦,不得尚焉。”5魏收:《魏书》卷24,《列传第十二·崔玄伯》,第621页。宗子同样倾向在臣服势力中择偶,凸显贵族婚姻的政治联结功能。门第婚的原则因此奠定,孝文帝赞颂先祖功德:“太祖龙飞九五,始稽远则,而拨乱创业,日昃不暇。至于诸王聘合之仪,宗室婚姻之戒,或得贤淑,或乖好逑。”6魏收:《魏书》卷21上,《献文六王列传第九上·咸阳王》,第535页。降至后太和时代,宗室婚媾在门第限制方面延续了此前的状态,至于配偶的政治集团归属及连带的族属成分问题尚有待考察。

众所周知,北魏是拓跋鲜卑主导的胡汉联合政权。据台湾学者康乐先生研究,其统治阶级由代人集团、中原士族和领民酋长三部分组成。代人集团是基石,北朝正史近四成的传主为其成员,从中央到地方各类实权岗位的七成掌握在他们手里;中原士族和领民酋长则是降附代人的外围势力,在政治生活领域的话语权相对受限。代人集团伴随拓跋鲜卑从大兴安岭北麓向晋北漫长的地域延伸,层累式地堆砌金字塔结构,以皇帝为首的元姓宗室稳居顶点,其下递次为帝室十族、勋臣八姓、神元时归附的内入诸部和道武开国前后归附的四方诸部,以上构成代人国部,此外还包括直属皇权的外戚、宾客、恩幸之附庸群体。代人集团绝非单一的民族实体,而是充斥鲜卑、匈奴、羯、氐、羌、乌桓、高车、柔然、契丹、高丽等北亚部族,还有巴賨、蜀人、荆蛮等南方种群,甚至包括相当数量汉人之超越血缘、种族、地域的复合体。与崇尚故籍郡望、保持身份独立性的中原士族不同,代人对王朝首都代郡平城具有浓烈的地理归宿感,他们在这里定居生活,又从这里挺进更广袤的中原,这里是他们入塞后唯一眷恋的地籍,并以此为纽带实现紧密凝聚,孝文帝太和十八年(494)迁都后,其郡望统一改为河南洛阳。以上便是康乐先生剖析北魏统治阶级之大致梗概。1康乐:《从西郊到南郊:国家祭典与北魏政治》,台北:稻乡出版社,1995年,第35—109页。笔者仅以其政治归属的标准,对前述宗室配偶进行分类,详情参见文末附表。

根据附表信息,北魏后期宗室婚媾的政治和族属取向基本明晰。先说宗室配偶的政治归属问题,在全部71个婚例中,与代人联姻者49人,占比70%;与中原士族联姻者22人,占比30%。宗室择偶无疑以代人为主体,侧重实行本集团内婚制;但与前期几乎完全限定于代人内部不同,原本身处边缘位置的中原士族的比重显著提升,这是非常值得注意的变动。具体到代人集团内部的49个婚例,与外戚联姻19例,占比39%;与宾客联姻16例,占比33%;与国部联姻14例,占比28%。外戚和宾客作为皇权附庸,其比率之和远超与皇帝分庭抗礼的国部。道武帝钦定公主不嫁名族美彦,宗室虽可与之联姻,但侧重却不在此,主要还是联结外戚、宾客等宾附势力,从而在代人集团内部形成压倒国部的优势,此举与北魏施政重用宗室之方略相得益彰,旨在瓦解基于天下共有理念的胡人国家观,变君臣共治的胡人国家为专制独裁的皇权政体,利用宗室婚姻培植亲信爪牙才能压倒自立意识强烈的国部势力。

再看宗室配偶的族属成分,宗室择偶垂青代人,但政治概念的代人与民族层面的胡人是根本不同的。代人不等于鲜卑人或五胡的任一分支,我们惊奇地发现,汉族在代人中占据的比重绝不亚于五胡,加之中原士族跻身宗室婚姻圈,所以,宗室与代人联姻丝毫不妨碍胡汉之间的血脉融通。附表所示71个婚例中,与汉人联姻49例,占比70%;与鲜卑联姻15例,占比21%;与蜀人联姻3例,占比4%;与柔然联姻2例,占比3%;与乌桓、高丽联姻各1例,分别占比1%。汉人的优势相当明显,宗室血统近乎完全汉化,凸显汉化改革后民族融合之态势。不过,必须强调的是,汉化改革消除了种族隔阂,但大规模的胡汉通婚却并非始于汉化改革,早在前太和时代,宗室姻戚中汉人的比重就已超越他族,甚至连皇帝都有部分汉人血统。后太和时代,汉人尤其是代人集团里的汉人成为宗室联姻青睐的主体,显然是此前状况的延续和扩大。过往颂扬孝文帝以宗室为样板鼓励胡汉通婚,看来有纠正的必要。总之,宗室婚配无论改革前后都不存在种族偏见和歧视,被征服的汉族与作为征服者的五胡一视同仁。易言之,当时民族共同体的概念相当模糊,所谓共同地域、经济、文化、语言的民族实体远未形成,社会成员不是以民族的旗号统一行动,而是以更小单位的氏族、群落、部盟分散集结、各行其是的。出于生存和发展的需要,势单力孤的他们以开放的胸襟展示超常的包容性,往往能轻易摆脱血缘、地域甚至文化的狭隘偏执,基于共同利益关系和战略目标的确认聚合新的社会集团并产生相应的身份认同。代人集团及代地认同堪称生动的例证,先天注定的血缘族属在其形成过程中的意义远不及后天选择的政治归属,故而最能代表北魏施政取向的宗室婚媾就呈现出不重族属重政治归属的特殊现象。汉人毕竟土著中原,所熟稔的礼乐文明又引领风尚潮流,在统治集团中后来居上是自然而然的,潜移默化间变夷从夏,孕育前无古人的华夏共同体。宗室与之频繁联姻,代表北魏统治阶级内部关系的新趋向。

就宗室配偶所出地籍郡望来看,全部71个婚例中,关东河北地区有28例,占比39%;河南京畿地区有24例,占比34%;关陇河东地区有11例,占比15%;青齐徐扬地区有8例,占比12%。可见,河北、河南地域的高门士族是宗室联姻的主要对象。婚姻与文化密切相关,而中古文化又带有明显的地域色彩,因此,联姻对宗室的文化价值心态产生规律性导向。研究发现,北魏迁洛宗室的知识结构与行为素养是以精进严谨、保守务实的河北士风为根底的,同时吸收江南时尚新潮为装点,形成南北交融的多元化格局,在保证他们积极入世、胜任治国理政之余,又能成为贵族文化沙龙的常客,足以引领内徙胡人的士族化潮流。1刘军:《论北魏迁洛宗室的知识素养与文化价值取向——以洛阳邙山墓志为中心》,《苏州大学学报》,2015年第1期。宗室配偶河北名望居多,无疑是其趋向河北士风的关键;河南乃南北文化荟萃之地,此地配偶无疑会带给宗室全新的文化感受。至于关陇河东,乃河北学术之分支;濒临江淮的青齐徐扬,自古就是南北文化的缓冲区,视之为河洛新学的延伸未为不可。有理由相信,宗室婚姻的地域性特征与其文化价值取向相契合绝非巧合,两者之间存在必然的关联,研究南北朝文化因应互动不能忽视这个要点。

前文还谈及代人之外的中原士族与宗室联姻的现象,这在前太和时代是相当罕见的。不可否认,双方的接触、试探与磨合是个漫长且艰辛的过程,稍有不慎便会酿成崔浩国史狱那般的惨剧,种种龃龉矛盾严重迟滞了联姻的步伐。随着汉化程度的加深,特别是孝文帝改革的推动,扭转了双方在政治权力和社会文化领域的失衡状态。一方面,汉人士族开始问鼎三品以上中央核心决策圈,在朝执掌部门、外放出任方镇者络绎不绝,相关情况可参考清代万斯同《魏将相大臣年表》和清末民初吴廷燮《元魏方镇年表》。2二十五史刊行委员会:《二十五史补编》(第4卷),北京:中华书局,1955年,第4489、4533页。他们在阀阅金字塔的顶端逐渐有了一席之地,缩小了与代人的差距,同宗室联姻的概率随之大大增加。另一方面,宗室所代表的胡人的文化水准稳步提升,精神气质有了质的改观,3孙同勋:《拓拔氏的汉化及其他:北魏史论文集》,台北:稻乡出版社,2005年,第72—73页。特别是能够平等跻身知识精英社交圈,为中原士族正式吸纳和认可。4刘军:《论北魏宗室阶层的文化参与及角色嬗变》,《东北师大学报》,2012年第6期。双方既有共同语言又有对话平台,思维方式和品味旨趣日渐趋同,足以确保婚姻生活的稳定。从根本上讲,还是北魏融合胡汉上层之体制建设取得成功,各方利益分配尺度的拿捏恰到好处。中原士族功名利禄的诉求获得充分满足,自然放弃华夷大防的成见,异族法统既已甘愿承认,5薛海波:《论元颢、陈庆之北伐与南朝在中国统一进程中的地位》,《江海学刊》,2015年第5期。婚媾又怎会排斥王朝宗室。史载,范阳卢氏频尚公主,“当世以为荣。”6魏收:《魏书》卷47,《列传第三十五·卢度世》,第1062页。又清河张彝与外戚高肇争尚寡居的陈留公主,二人争风吃醋,互相攻讦,“肇怒,谮彝于世宗,称彝擅立刑法,劳役百姓。”7魏收:《魏书》卷64,《列传第五十二·张彝》,第1429页。中原士族以联姻宗室为荣耀,全然不顾华夷之辨。足见,民族问题归根结底还是阶级问题,恰如罗新先生所论,所谓民族都是以血缘为掩盖的政治实体。8罗新:《中古北族名号研究》,北京:北京大学出版社,2009年,第1—5页。胡汉上层面对共同利益的诱惑,就没有无法调和的矛盾,宗室与中原士族婚媾桥梁的搭建正是其合流的标志,所谓非我族类、华夷大防的论调,不过是待价而沽的筹码而已。

四、婚媾对宗室士族化的意义和影响

宗室婚姻政治结盟的功能是不言而喻的,恰如恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》的经典论断:“对于骑士或男爵,以及对于王公本身,结婚是一种政治的行为,是一种借新的联姻来扩大自己势力的机会;起决定作用的是家世的利益,而决不是个人的意愿。”9恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,载中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》(第4卷),北京:人民出版社,1995年,第76—77页。笔者对此无意置喙,下面试从北朝士族体制和胡汉门阀秩序角度切入,探讨婚姻对宗室士族化的意义和影响。

必须说明的是,附丽政权的皇族或宗室仅为政治概念,即便位高权重,但与社会文化层面经过累世积淀形成厚重底蕴的传统士族仍然存在距离,正可谓“士大夫故非天子所命”。10李延寿:《南史》卷36,《列传第二十六·江敩》,北京:中华书局,1975年,第943页。前者乃猝然崛起的政治新贵,后者则是年深日久、约定俗成的社会精英。任何一家王朝,欲在门阀化时代长治久安,势必要完成皇族的士族化蜕变,自己变身门阀,再与其他名族围绕流品规则展开竞争。南北朝的皇族原本出身寒微,南朝多军阀,北朝为胡虏,均不在传统士族的婚姻社交视野之内。能否与士族联姻,以何种方式与士族联姻,与士族哪个层位联姻,都关乎皇族未来在门阀秩序中的定位问题。

关于宗室的士族化,宫崎市定对鲜卑勋贵陆氏家族士族化的论述极具借鉴意义。他举例说明:

陆叡嗣平原王,娶博陵望族崔鉴之女。崔鉴曾不满地说,平原王固然优异,但恨是虏姓。然而,还是将女儿嫁给他。鲜卑名族和汉族名门的范阳卢氏、博陵崔氏通婚,是值得注意的现象。因为在当时的汉人贵族社会中,和南朝一样,通婚是个重大问题。亦即婚姻原则上在对等的门户之间进行,所以,婚姻成为确定门地的重要标准。家族的履历主要看祖先的任官经历,而任官经历受个人情况,例如寿命、幸运与否等因素左右。此时,姻家的门地成为重要的弥补。陆氏得以同汉族名门通婚,表明其已经被汉人贵族社会所接纳,获得很高的地位。为此,陆氏自身也必须达到某种程度的汉化。1[日]宫崎市定著,韩昇、刘建英译:《九品官人法研究:科举前史》,第255页。

可见,体制层面的仕进与文化水平的提升都只是士族化的先决条件,一锤定音的则是与士族门第对等的婚姻。简言之,仕进是保障,文化为前提,婚媾则是在前两者达标基础上的总确认。是对宗室而言,与胡汉士族的广泛联姻标志着其士族身份的正式确定,而与士族一流高门的固定搭配则意味着顶级贵胄的加冕。

非但要变身士族,而且必须是士族中的首望,此乃北魏宗室士族化运动的既定目标。宫崎市定指出其与汉化逻辑的内在统一性:

要让文化先进的汉族被文化落后的鲜卑族同化,几乎是不可能的。相反,如果让鲜卑族同化于汉族,不但是可能的,而且,事实上已经在进行之中。通观历史,可知北方民族如果同汉族接触,就无法避免在不知不觉中被同化的命运。如果这是宿命的话,那么,与其被时势所迫,以丧失民族尊严的形式被同化,还不如保持本民族的自豪感,有意识地推进同化,更属上策。所谓保持本民族自豪感的同化,就是在自觉进行汉化的同时,把自己变为汉族的贵族。特别是帝室必须高踞于由此产生的新贵族之上,通过贵族,确确实实地控制整个汉民族。孝文帝的立场,与南朝的军阀帝王把自己贵族化的立场是相通的。2[日]宫崎市定著,韩昇、刘建英译:《九品官人法研究:科举前史》,第26—27页。

换言之,汉化即以宗室为首广大胡人勋贵主导的士族化,惟有在新的门阀序列中独占鳌头,方能在不可避免的汉化浪潮中保持话语权,从而摆脱消极同化的宿命。宗室对自身门阀的定位在很大程度上是通过无与伦比的婚媾等级昭示的。事实证明,经过系统化的运作,他们达到了目的。唐代谱学大师柳芳遍举天下姓望,拓跋元氏位列代北虏姓之首,与山东、关陇著姓及江南侨姓、吴姓相提并论。3欧阳修、宋祁:《新唐书》卷199,《儒学中·柳冲传》,第5678页。《新唐书·宰相世系表》中更是元姓名人辈出,在中古后半叶的政治、社会和文化舞台上异军突起,成为士族阶层不可或缺的一员。

宗室门第婚的意义还在于,其以自身为标杆,系统整合胡汉各族及代人集团内外的上层,完成阀阅秩序的再编成。大致说来,突破魏晋旧族的垄断,舍弃先天不足的社会文化要素,立足体制特性,依十六国以降,特别是北魏建国前后近世的官资背景和勋劳业绩,重新制定门第等级。易言之,与同期江南汉人士族凭借家学门风的稳固传承自觉形成门第秩序根本不同,体制要素才是北朝士族制的命脉。士族约略以晋令三品为界,其上为门第一品之一流高门,其下为门第二品之一般高门。如此一来,无论胡汉、代人与否,都遵循相通的流品规则,在同一身份体系中对号入座,久而久之,族属和政治归属的差异逐渐淡薄,人们的关注点被巧妙地转移到阀阅世资的衡量比较上,从而消除内部矛盾,最大限度地整合统治势力、扩大政权基础。4唐长孺:《魏晋南北朝隋唐史三论》,北京:中华书局,2011年,第164—165页。而与宗室各层级的对位联姻,则起到巩固成果、确认门第的作用。诚如前述,世资一至三品之一流高门才有同宗室上层通婚的资格,而其新生成的门第亦通过与宗室上层联姻之事实得到社会的认可。由此说来,婚媾是皇族宗室与异姓臣僚相互间重序门阀的重要平台。

附表:北魏后太和时期宗室婚媾信息表

续表: