豫西阳坡地区中元古界洛峪口组叠层石特征及沉积环境分析

2023-01-06肖立志

肖立志

河南理工大学资源环境学院 河南焦作 454000

1 概述

叠层石作为地球上最古老也最常见的微生物岩之一,以其广泛的分布范围和对大气圈氧化过程的参与而受到广泛关注[1-6]。自叠层石发现以来,人们通过研究不断对叠层石的定义进行细化和规范,最终确定叠层石是以蓝细菌为主的微生物在繁殖和代谢活动的过程中黏附和沉淀矿物质或捕获矿物的颗粒而形成的一种生物沉积构造[7-8]。近年来,随着油气勘探程度的加深,一些学者认为微生物碳酸盐岩可以作为良好的油气储层,具有广泛的开发利用前景[9]。同时随着地球生物学的不断发展,微生物岩能够反映的地质信息也逐渐被揭露出来,微生物碳酸盐岩的发育和分布可以在一定程度上记录地质历史时期的重大地质事件,这对古气候、古海洋及古环境的研究具有重要意义[10]。

2 研究区地质概况

洛峪口组广泛出露于豫西地区,主要分布于洛阳确山地区的洛峪群上部。本论文研究剖面位于河南汝州寄料镇阳坡村附近[13],区内洛峪口组发育齐全,保存完整,剖面叠层石现象丰富。该组岩性主要为泥晶白云岩、粉晶白云岩和少量泥岩,自下而上碳酸盐岩矿物逐渐增多[11-12]。洛峪口组与下伏地层三教堂组含砾石英砂岩呈整合接触关系,与上覆罗圈组紫红色冰碛岩呈平行不整合接触,该剖面总厚度为117.8m。

3 洛峪口组岩石学特征

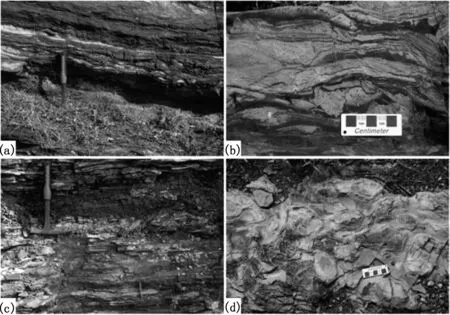

洛峪口组在豫西地区广泛分布,以泥岩出现为标志,与下伏三教堂组砖红色含砾石英砂岩整合接触;与上覆罗圈组冰碛砾岩平行不整合接触。阳坡地区洛峪口组主要岩性为白云岩、泥岩和粉砂质泥岩,白云岩中沉积丰富的叠层石,并有多处发育臼齿状构造。结合前人研究成果,将洛峪口组实测剖面分为上、下两段。下段岩层主要为白云岩与泥岩互层,中上部白云岩中发育大量的臼齿构造,厚度为88.4m[图1(a、b)]。上段岩层岩性以白云岩为主[图1(c)],底部可见灰绿色与紫红色泥岩互层,厚度为29.4m。在上段白云岩中叠层石十分发育[图1(d)],而且形态多样,有层状、波状、丘状等类型。

(a)泥岩;(b)白云岩;(c)臼齿构造;(d)叠层石图1 阳坡洛峪口组地层情况

该研究区的剖面岩性以泥页岩和白云岩为主,并发育有较多典型的沉积构造,自下而上表现为泥岩—泥岩与白云岩互层—白云岩的过渡关系。将岩性变化与不同类型的沉积构造在岩层垂向上的差异分布进行分析,可以反映沉积环境在不同时期的变化。

4 洛峪口组叠层石特征

叠层石宏观形态特征与其沉积环境的关系十分密切[14-17]。本文通过对豫西中元古代洛峪口组叠层石的宏微观形态特征与上下层位岩性以及伴生构造进行详细研究,将该地区叠层石分为层状、波状、丘状和柱状叠层石四种。

4.1 叠层石宏观特征

层状叠层石纹层呈近水平的层状或轻微波状,具水平状纹层结构,层厚均一,且纹层横向延伸范围较广,无明显的突起。叠层石明暗纹层相间而生,明层厚度一般大于暗层,明层厚度约为2~4mm,暗层充填于明层之间,厚度大约在1~2mm左右。剖面上层状叠层石在主要出现于洛峪口组上段。

波状叠层石的纹层呈波浪状,具有较大的波状起伏,具有波峰和波谷,纹层横向延伸范围较广。明暗纹层整体厚度大致相等,均在1mm左右,亦有部分明层厚度较大,可达3mm。剖面上波状叠层石主要分布在洛峪口组上段。

丘状叠层石的形态呈具有清晰的明暗纹层相间排列的丘状或半球形的突起,纹层发育连续,形态向顶部凸起,拱度中等,与波状叠层石较为相似,但是横向分布范围较为局限。剖面上丘状叠层石主要分布在洛峪口组上段。

柱状叠层石横切面呈圆形或椭圆形,叠层石柱体主要为不分叉的圆柱状或次圆柱状,柱体较高,柱状叠层石的纹层在横向上弯曲弧度较低。

4.2 叠层石微观特征

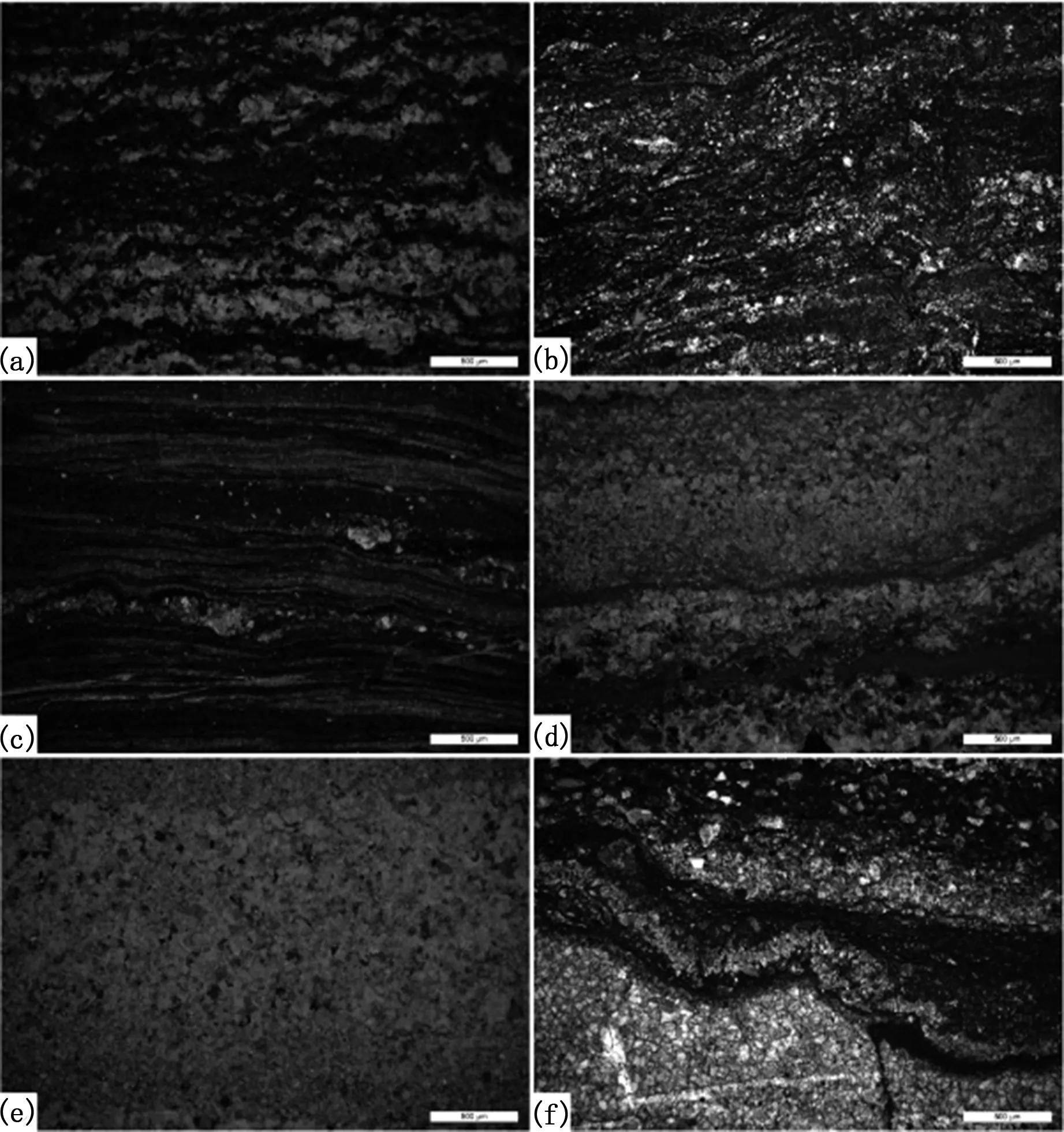

叠层石微观特征即是指叠层石基本层本身的构造特征,包括明层、暗层的形态学、厚度、特征和亮暗层之间的关系和它们在横纵方向上的变化趋势。剖面上层状叠层石均赋存于白云岩中,围岩中常见泥岩或白云岩砾屑,明暗纹层相对较明显,起伏较为平缓,明层厚度大于暗层,明层厚约0.5mm,暗层为0.03mm[图2(a、b)];波状叠层石多赋存于晶粒较细的白云岩中,明暗纹层厚度分布较为均匀,多为0.5mm,明层中常见有较大的白云石颗粒[图2(c)],波状叠层石较层状叠层石而言起伏更大,纹层连续性也更差[图2(d)];丘状叠层石明暗条纹相对较明显,但成层性较差,明层多呈透镜状夹于暗层之中[图2(e)];剖面叠层石样品中常见凝块构造[图2(f)],凝块常见于叠层石明层的白云石大颗粒中,大小不一,多为0.05~0.3mm,最大可达0.5mm。

(a、b)层状叠层石(×40,单偏光);(c)波状叠层石(×40,单偏光);(d)波状叠层石(×40,单偏光);(e)丘状叠层石(×40,正交光);(f)凝块构造(×100,正交光)

研究区叠层石微构造主要包括线状[图3(a、b)]和带状[图3(c~f)]两种类型。叠层石暗纹层的厚度小于0.2mm使其在薄片中表现为线状,亮纹层相对较宽,两种纹层平均厚度约为0.25mm,为规则线状微构造[图3(a)];叠层石纹层厚度约为0.15mm,且在暗层中偶尔可见与暗纹层不呈同一层理的凝块,为含凝块断续线状微构造[图3(b)]。叠层石基本层中的明暗纹层界限清楚[图3(c)],明暗纹层反差大,分布相对均匀,其纹层厚度大约为0.4mm,为窄带状微构造;中等带状微构造的明暗纹层厚度相差较大,大多明暗纹层为0.5~0.8mm之间[图3(d、e)];带状微构造中纹层横向延伸性好,颜色反差不大[图3(f)]。纹层中颗粒物主要为白云石,很细且均匀。在暗纹层密集区域,亮纹层的厚度远远大于暗纹层。其纹层厚度大约为1~3mm之间,厚度较为稳定,为厚带状微构造。

(a)线状微构造(×40,正交光);(b)线状微构造和微凝块(×40,正交光);(c-e)带状微构造(×40,正交光);(f)带状微构造(×40,单偏光)

5 沉积环境分析

通过野外剖面实测和文献资料,可将阳坡剖面洛峪口组沉积环境划分为局限台地潮坪亚相。对阳坡剖面洛峪口组岩性特征、叠层石形态特征进行综合分析,可将其进一步划分为潮上带、潮间带、潮下带三个微相。

5.1 潮上带

本剖面潮上带岩性为薄层泥质白云岩、泥晶白云岩以及粉晶白云岩。层内常见泥砾和板条状白云岩砾,白云石晶粒较小,常为泥晶、粉晶级。干裂与溶解面在野外露头上不明显,但岩层发育大量层状叠层石,叠层石波状纹层起伏较小,呈近水平产出,横向延伸稳定。叠层石明暗层呈互层产出,暗层连续性不完整,一般表现为厚层连续,薄层断续,厚度在0.5~0.8mm之间。明层充填于暗层之间,厚度<0.5mm。曹瑞骥和袁训来[18]对前寒武纪叠层石的宏观形态与水动力条件的关系进行了研究,结果表明:层状叠层石沉积环境主要为水动力很弱的潮上带。

5.2 潮间带

本剖面潮间带岩性主要以泥质白云岩、泥晶白云岩和粉晶白云岩为主,颜色多样,主要介于土黄—肉红色,浅灰—灰紫色之间。其中泥质、泥晶白云岩层厚与粉晶白云岩相比普遍偏薄,粉晶级别的白云石含量逐渐增多,说明水动力条件较层状叠层石所处条件有所增强。同时白云岩中发育大量不同形态的叠层石,自下而上分别为波状叠层石。其中波状叠层石有一定起伏,其层理界限一般较发育,可见均匀波状,在野外见到的波状叠层石,局部可见大缓波状。其宏观形态特征清晰,呈现出明显的波状,微观特征清晰度一般,明暗纹层颜色反差不大。丘状叠层石的平面为较规则的同心圆状,该叠层石与围岩界限明显,层理多为穹形。在显微镜下观察发现,微观纹层特征清晰,相对于波纹状叠层石,丘状叠层石暗层厚度明显变薄并出现断续现象,明暗纹层界限明显。颜色反差较大,颗粒物粒度较大,可见少量碎屑,反映了丘状叠层石生长时期水动力条件强。丘状叠层石的上下层均为波状叠层石,该现象反映水动力能量高低的变化。王英华等[19]对华北地台早古生代碳酸盐岩的研究表明:波状叠层石和丘状叠层石沉积环境主要为潮间带,而波状叠层石主要反映潮间低能带,丘状叠层石则主要反映潮间高能带。

5.3 潮下带

在本剖面中下段岩性主要为泥晶、泥质白云岩,野外可见柱状叠层石,其手标本为深灰黑色叠层石白云岩,叠层石明暗纹层不明显。圆柱状叠层石剖面和平面形态特征明显,剖面为垂直柱状或微倾斜柱状;平面多为同心圆或同心椭圆状,微观明暗对偶纹层等相对较规则且大多清晰。Andres和Reid[20]以巴哈马Highborne Cays为例,研究了现代海相条件下柱状叠层石的生长环境,结果表明:柱状叠层石生长在水体较深且水动力相对较低的后礁潟湖环境或潮下带环境。

6 沉积环境演化

河南省汝州洛峪口组阳坡剖面沉积环境整体上为碳酸盐岩台地,其环境变化也在一定程度上反映了华北克拉通南缘的裂谷演化的被动陆缘背景[21]。本文在参考前人的研究成果的基础上,对叠层石的沉积学特征进行研究,最终对叠层石形态与环境特征的关系做出进一步分析。汝州阳坡洛峪口组以碳酸盐岩沉积为主,根据叠层石宏观形态以及微观特征,对其沉积环境进行划分。

洛峪口组下段岩性以泥—粉晶白云岩为主,因此洛峪口组下段的沉积环境可能为潮下带沉积环境。结合前文上段下部柱状叠层石的出现反映了潮下高能带环境;洛峪口组上段中部出现了层状叠层石与丘状叠层石,可以判断为潮间低能带—高能带的过渡环境;上段中上部出现了臼齿构造与丘状、波状叠层石,从而判断为潮间高能带过渡到潮间低能带再过渡到潮间高能带的沉积环境演化;到洛峪口组上段上部,岩性与下段相比出现了明显的改变,大量连续沉积的肉红色、土黄色泥粉晶白云岩构成了本段沉积。除岩性变化之外,本段出现的层状叠层石能也表明洛峪口组上段沉积环境与下段相比出现了较为明显的改变,水体深度明显变浅,因此洛峪口组上段显示潮上带特征。由此可知,洛峪口组沉积环境向上整体变浅,本剖面沉积环境从早到晚的演变大致为潮下带—潮间低能带—潮间高能带—潮间低能带—潮间高能带—潮上带,洛峪口组沉积环境演化较为复杂,但是总体上呈现水体变浅的趋势。

7 结论

(1)豫西阳坡剖面洛峪口组主要发育一套碳酸盐岩沉积,岩性主要为泥晶白云岩、粉晶白云岩、叠层石白云岩、泥岩等,自下而上泥岩含量逐渐减少,至中上部已全部变为白云岩。

(2)根据叠层石宏微观形态特征,可将豫西阳坡剖面洛峪口组中的叠层石分为层状、波状、丘状和柱状叠层石四种类型,这些叠层石及其组合依次出现于潮上带、潮间带和潮下带沉积环境。

(3)洛峪口组的岩相和叠层石特征反映其沉积环境自下而上经历了潮下带—潮间低能带—潮间高能带—潮间低能带—潮间高能带—潮上带的演变过程。